北庭与唐朝的丝绸之路管理

提 要

提 要

唐朝经营西域,继承的是汉朝传统。设置安西都护府和北庭都护府,都有西汉体制的影响。最初,唐朝在北疆以西州为中心展开建设,即使在安西都护府转驻龟兹之后,西州的地位依然重要。安西都护府下辖四镇,四镇驻军数万人,南疆地区终于获得稳定。继续探索北疆的管理体制,最终设置北庭都护府,把庭州建设为北疆的军事政治中心。至此,天山南北分别设立两个军事政治中心,互有分工又彼此配合。唐朝的西域管理体制终于从汉代的制度模式中发展起来,拥有了唐朝制度特色。南北两个军事政治中心既分工又配合,在稳定西域、维护丝绸之路畅通方面,唐朝的新体制发挥了重要作用。

西汉张骞“凿空”丝绸之路,至唐代,丝绸之路已经拥有千年历史。丝绸之路的发展,扩大了欧亚大陆各国的交往,物质与文化交流丰富了各国的生活。保证丝绸之路畅通,除了各国的自身稳定之外,丝绸之路的管理也是不可或缺的一环。丝绸之路管理主要是国际交接部分,对于中国而言,重心就是西域。西汉创立西域都护府,管理西域军政事务,西域各地存在多所屯田校尉,是西域都护府主要属下,也是重要战略支点。在天山以北,则以戊己校尉为中心,管理天山北部、东部地区。唐朝继承发展这套西域管理体系,对于理解唐朝的丝绸之路管理颇有价值。天山南部,从西汉的西域都护到唐朝安西都护的问题已经有所讨论,本文重点关注天山北部的北庭,希望对这个问题的认识有所推进。

一|平定高昌之役

唐朝经营西域,是从唐太宗贞观十四年(640)平高昌开始的。此前伊州归附是伊州居民的主动行为,唐朝并没有动用军事力量。但是,伊州有一个从西伊州(贞观四年)改名为伊州(贞观六年)的过程,张广达先生认为,这个过程表达的是伊州性质的变化,从羁縻性质转变为正州性质,从而使得唐朝可以立足伊州经营西域。

唐朝正式对西域展开军事行动是贞观十四年(640),起因是高昌联合西突厥对伊吾、焉耆等发动军事攻击,甚至占领焉耆领土,而高昌和焉耆都是唐朝的藩国,唐朝有保护义务。《旧唐书》卷一九八《西域传·焉耆》:“十二年,处月、处密与高昌攻陷焉耆五城,掠男女一千五百人,焚其庐舍而去。”《旧唐书》卷一九八《西域传·高昌》的记载是高昌“寻与西突厥乙毗设击破焉耆三城,虏其男女而去。焉耆王上表诉之,太宗遣虞部郎中李道裕往问其状”。两传记合读,便知原委。高昌与西突厥攻击焉耆后,焉耆向唐朝控诉,唐朝派使者前往高昌问责。后续,唐朝决定出兵高昌。唐朝《讨高昌王麹文泰诏》,“高昌麴文泰,犹为不轨,敢兴异图,事上无忠款之节,御下逞残忍之志”,对高昌的内外政策都有否定性的揭示。最有追问余地的是诏书中有关西突厥的说法:

又西蕃突厥战争已久,朕愍其乱离,志在安辑,乃立晊利始可汗兄弟。庶令克复旧基,文泰反道败德,恶安好祸,间谍酋豪,交乱种落,遂使毡裘之长,亟动干戈,引弓之人,重罹涂炭。

西突厥内部分裂,是在贞观之初,而两派西突厥之间的战争,断断续续几乎没有停止过,西域包括高昌、焉耆等都卷入了西突厥的战争之中。高昌与焉耆之间的战争,其实是西突厥内战的一部分,只因为焉耆和高昌隶属于西突厥的不同派系。高昌参与的攻打焉耆,主导者是西突厥欲谷设一派,而在贞观十三年这个时间点上,欲谷设一派势力正旺,大有一统西域的可能。令唐朝难以容忍的是,欲谷设恰恰是唐朝反对的一派西突厥,而唐朝支持的西突厥,即咥利失可汗正不断地遭受失败。对此,《资治通鉴》有一段文字,说明当时的形势:

西突厥咥利失可汗之臣俟利发与乙毘咄陆可汗通谋作乱,咥利失穷蹙,逃奔汗而死。弩失毕部落迎其弟子薄布特勒立之,是为乙毘沙钵罗叶护可汗。沙钵罗叶护既立,建庭于虽合水北,谓之南庭,自龟兹、鄯善、且末、吐火罗、焉耆、石、史、何、穆、康等国皆附之。咄陆建牙于镞曷山西,谓之北庭,自厥越失、拔悉弥、驳马、结骨、火燖、触水昆等国皆附之,以伊列水为境。

这里,乙毘咄陆可汗即欲谷设,他的可汗之位在唐朝的眼里是自称,唐朝不予承认。西突厥内部的分裂,自统叶护之后,已经常态化,西域因此陷入无休止的战乱之中。在西域的战乱中,各个绿洲王国都是西突厥的附属力量,没有能力独立自主,对此唐朝也是知情的。贞观四年(630),高昌王麹文泰曾经赴长安朝见唐太宗,唐朝招待甚厚,赐其妻子宇文氏为李氏,封常乐公主。但后来,西域陷入西突厥的分裂,高昌与唐朝的关系遭遇危机。其间发生一件事,唐朝“征其大臣冠军阿史那矩入朝,将欲议事。文泰竟不遣,乃遣其长史麹雍来谢罪”。这位阿史那矩,虽然名义上担任高昌国的冠军将军,其实他是西突厥派驻高昌的代表,是高昌的太上王。依据《旧唐书》卷一四四《突厥传下》的记载,从统叶护时代,西突厥在西域的各个属国中“遣吐屯一人监统之,督其征赋”。至于阿史那矩,明显是突厥可汗家族成员,根据嶋崎昌先生的推测,阿史那矩应该是高昌预备袭击伊州的突厥指挥官。麹文泰没有能力指挥阿史那矩,只能派人来谢罪。

唐朝决定动用军事力量解决西域问题,表面上看来,是高昌国的罪行引发了唐朝的军事政策调整,其实唐朝针对的是西域形势,尤其是西突厥欲谷设一派的发展。如果唐朝不及时出兵,欲谷设一派长期控制西域,唐朝与西域的关系只能更加恶化,未来将会更加难以处置。但是,唐朝不能跟欲谷设直接对话,所有出师之名皆来自高昌国,正因为如此,唐太宗的《讨高昌王麹文泰诏》才会把麴文泰描写成西突厥内战的罪人。

从麹文泰应对唐朝使者的语言中,还是能够看到西突厥的影响的,他敢于在唐朝面前泰然自若,是因为背后西突厥力量的存在。依据《旧唐书》卷一九八《西戎传·高昌》,麹文泰的态度有个人经验作为判断依据:“吾往者朝觐,见秦、陇之北,城邑萧条,非复有隋之比。设今伐我,发兵多则粮运不给,若发三万以下,吾能制之。加以碛路艰险,自然疲顿,吾以逸待劳,坐收其弊,何足为忧也?”事实上麹文泰的经验已经过时,唐朝的国力以及雄心,显然是隋朝不能比拟的。归纳文献资料可知,为平高昌,唐朝出兵众多,因为唐朝的主要对手设置,始终是西突厥而不是高昌。

高昌国都位于今新疆吐鲁番高昌故城,西突厥欲谷设的力量驻扎在天山北部的可汗浮图城,彼此可以相通声气、互相支援。《旧唐书》卷六九《侯君集传》的记载比较简略,但很重要:

初,文泰与西突厥欲谷设约,有兵至,共为表里。及闻君集至,欲谷设惧而西走千余里,智盛失援,计无所出,遂开门出降。君集分兵略地,遂平其国,俘智盛及其将吏,刻石纪功而还。

平高昌之役,欲谷设未战先逃,高昌王国孤立无援,唐朝战事顺利,很快赢得胜利。其中,欲谷设逃跑是关键。唐朝准备充分应该是欲谷设逃跑的基本原因,所谓充分,不外是兵力投入足和战略针对性强而已。

唐平高昌之役,兵力投入没有清晰的记载。按《旧唐书》卷一九八《西戎传·高昌》的说法是:“太宗乃命吏部尚书侯君集为交河道大总管,率左屯卫大将军薛万均及突厥、契苾之众,步骑数万众以击之。”虽然没有言及军队数量,但从这个记载可以看到有突厥、契苾部落军队。而突厥的军队,应该是阿史那社尔统帅,据《旧唐书》卷一〇九《阿史那社尔传》,贞观“十四年,授行军总管,以平高昌”。而契苾军队,是契苾何力带领,《旧唐书》卷一〇九《契苾何力传》也记载了此事:贞观“十四年,为葱山道副大总管,讨平高昌”。史书多记载这次行军的名号是交河道行军,侯君集为交河道大总管。但同一战役,契苾何力的职务却是“葱山道副大总管”。阿史那社尔统帅突厥兵,既然书写在契苾之前,数量理应更多,行军军衔也不应低于契苾何力。阿史那社尔在投降唐朝之前,长期在高昌一带活动,而大本营就是可汗浮图城。所以,最大的可能是阿史那社尔是葱山道大总管。交河道与葱山道是分工协作关系,侯君集的交河道行军,重点进攻对象是高昌国,而阿史那社尔的葱山道行军,主攻可汗浮图城。

《侯君集传》中有“刻石纪功而还”的记载,现在所知《姜行本纪功碑》当不在其列,因为此碑是战前预备时期的刻石,不是胜利之后的纪功。《姜行本纪功碑》,简称《姜行本碑》,本文题为“大唐左屯卫将军姜行本勒石□□文”,所缺两字可能就是“纪功”。此纪功是记录他们具体任务的完成,不是平高昌的完成。姜行本担任左屯卫将军之前是将作大匠,“及高昌之役,以行本为行军副总管,率众先出伊州,未至柳谷百余里,依山造攻具。其处有班超纪功碑,行本磨去其文,更刻颂陈国威德而去”。姜行本担任后勤保障工作,非战斗部队。平高昌之后,唐太宗曾用玺书慰劳,晋升为金城郡公,具载于《旧唐书》卷五九《姜謩传附姜行本传》。

此碑文补充史籍之处甚多,是了解平高昌之役十分珍贵的史料。碑文的文字对于侯君集的称谓更完整:“诏使持节光禄大夫、吏部尚书、上柱国、陈国公侯君集交河道行军大总管,副总管左屯卫大将军、上柱国、永安郡开国公薛万钧,副总管左屯卫将军、上柱国、通川县开国男姜行本等爰整三军,袭行天罚……”除了统军者之外,碑文还写下了姜行本所承担的任务,“五月十日师次伊吾时罗漫山北登黑绀所,未盈月克成奇功”,他们的奇功就是伐木制造攻城器械。姜行本的部下,有沙州刺史刘德敏、右监门中郎将衡智锡、左屯卫中郎将屈昉、左武侯郎将李海岸、前开州刺史时德衡、右监门府长王进威等。立碑时间明确是六月二十五日,撰文应该是“瓜州司法参军河内司马……”碑左侧,另有文字很重要,“交河道行军总管左骁卫将军……吴仁领右军……”“交河道行军总管左武卫将军……牛进达领兵十五万”。吴仁,萨孤吴仁与牛进达一样为当时名将。这是侯君集交河道行军的最详细资料,尤其是牛进达领兵十五万,与前文对应考虑,应该是左军,如此左右军就是三十万。按理必须有中军,也应具备相应的规模。虽然这种纪功碑存在夸大军力的可能性,但侯君集统帅的交河道行军实际人数应在二十万左右。

侯君集的交河道行军,与契苾何力的葱山道行军,是一体两面,有分工有协作。但交河道的兵力,不能将葱山道的军力一起计数。若两道行军加起来,总数应该超出二十万。唐朝庞大的军力加上极强的战略针对性,使欲谷设闻风而逃。唐朝平高昌之役,以唐朝的全面胜利而吿结束。

二|设置安西都护府于西州

高昌平定之后,如何善后,唐廷内部存在争议,设置西州,把高昌故地纳入中央的直接统治区,是一派意见。以魏征为代表,则坚持另外一种意见。对此,《唐会要》的记载具有概括性,其言为:

十四年八月十日,交河道行军大总管侯君集,副总管牛进达平高昌国,下其郡三,县五,城二十二,户八千四十六,口三万七千七百三十八,马四千三百疋。太宗欲以其地为州县,魏征谏曰……上不从,以其地为西昌州,又改为西州。以交河城为交河县,始昌城为天山县,田山城为柳中县,东镇城为蒲昌县,高昌城为高昌县,并为都护府,留军以镇之。初,西突厥遣其叶护屯兵于可汗浮图城,与高昌为影响,至是惧而来降,以其地为庭州,并置蒲类县。国威既震,西域大惧。焉耆王诣军门请谒,留兵镇守,刻石纪功而还。

具体如人口数字,《唐会要》的记载比《册府元龟》更准确,而以高昌之地置西州,西州之下分别设立高昌、交河、天山、柳中、蒲昌五县,在可汗浮图城设立庭州等,是一个系统的改建计划。总之,唐朝的高昌之役,自始至终都是包含可汗浮图城在内的,同时设立西州与庭州两个军政机构,留兵镇守,不仅保障战争的成果,还为后来的进一步经营西域做好铺垫。

在唐朝的善后设计中,西州的重要性明显高过庭州。贞观十四年(640)八九月,唐太宗的朝廷连续推出政策,针对刚刚平定的高昌:“(八月)癸巳,交河道行军大总管侯君集平高昌,以其地置西州。九月癸卯,曲赦西州大辟罪。乙卯,于西州置安西都护府。”八月癸巳为二十八日,九月癸卯为九日,乙卯为二十一日。《通鉴》记载此事,八月只言高昌善后事,魏征反对以高昌为州县,太宗不从。《资治通鉴》卷一九五,贞观十四年记载:“九月,以其地为西州,以可汗浮图城为庭州。乙卯,置安西都护府于交河城,留兵镇之。”在诸书记载略有参差的情况下,《通鉴》后出则重视时间,可以为凭。先是朝廷内部有争议,反对设立西州的魏征意见没有被采纳,西州与庭州同时宣布设置,不久又宣布在西州设立安西都护府。

如果说西州与庭州同时宣布成立,并不能区分二州之间的轻重关系,那么很快成立的安西都护府,令西州的地位陡然提升。安西都护府分明是从西汉的西域都护府传承而来,是唐朝治理西域的最高军政机构。《唐六典》描述都护府的职掌“都护、副都护之职,掌抚慰诸蕃,辑宁外寇,觇候奸谲,征讨携离;长史、司马贰焉”。同时,在叙述都护府来源时则径直从汉武帝开始:“汉武帝开西域,安其种落三十六国,置使者、校尉以领护之。宣帝时,郑吉为西域都护,始立幕府;都护之名,自吉始也。”这种叙述文字绝不是简单的历史介绍,强调历史与现实的联系才是重点。

唐朝安西都护府的第一代都护是乔师望,《贞观年中巡抚高昌诏》中已有“安西都护乔师望”字样,希望围绕乔师望,展开对高昌的安抚工作。因为安西都护乔师望名字出现在诏书中,并非完整的职官表达。第二任安西都护郭孝恪,任职资料便相对完整,如《旧唐书》卷八三《郭孝恪传》称“贞观十六年,累授金紫光禄大夫、行安西都护、西州刺史”;《册府元龟》卷三九八《将帅部·抚士卒》称“郭孝恪为安西都护,督西、伊、庭三州诸军事”。很明显,郭孝恪是以安西都护兼任西州刺史的,而《册府》中的文字,是唐朝一般任命方式的体现。郭孝恪是安西都护,同时是使持节,西州刺史,都督西、伊、庭三州诸军事。这里,西州的重要性很突出,不仅是安西都护所在地,还是安西都护的本官,在军事上领导西、伊、庭三州。需要稍加注意,这个时候西州、伊州、庭州的排序,庭州排在最后。

此时,唐朝经营西域的大本营就是西州、伊州、庭州三州,而西州是重心所在。安西都护府所在地是西州,西州与安西都护府的关系是合署办公。此外,唐朝平定高昌之后,在当地采取一系列政策,除旧纳新,废除高昌旧制,推行唐朝制度,接纳高昌为唐朝的有机组成部分,为唐朝经营西域打下了重要基础。

(一)留驻军队,推行府兵制

吐鲁番阿斯塔纳150号墓出土一组文书,整理小组命名为《唐诸府卫士配官马、驮残文书》,共三件文书,是多个折冲府马匹等统计文书,涉及归政、大池、三畤、秦城、育善、大候、正平、大顺等折冲府,主要属于关内道、河东道的军府。这是交河道行军的部队,高昌平定后,继续留驻当地。从伴出文书有贞观十九年(645)的情况看,这组军府文书也应属于这个时期。有多少军队留驻当地,没有清晰的资料,因为西突厥主力主动撤离,安西都护府需要足够的军队保护,这是可想而知的。

唐朝宣布成立西州的同时,高昌、交河、天山、柳中、蒲昌等五县也同时成立。史书记载,唐朝还在西州建立了府兵组织,即前庭府、岸头府、蒲昌府和天山府。关于四府的成立时间,张广达先生认为唐太宗贞观十四年(640)平定高昌、设立西州都督府等相应军政体制,在贞观十四年八月以后不久就建立了府兵制。而唐长孺先生认为西州当地人口过少,推测四个兵府的建立有先后,即“蒲昌、天山两府设置稍晚,贞观至高宗初只有前庭、岸头两府”,“到高宗时无疑均已建立”。由新出《唐龙朔二年(662)正月十六日康延愿墓志》等资料,可以认为西州建立不久,府兵系统就建立起来。

(二)调查户口,建立唐式户籍体系

在州县等行政系统、折冲府等军事系统建立的同时,户籍体系建立。贞观十四年九月,西州宣布建立的同一个月,在吐鲁番出土文书中就见到了当月的《西州高昌县李石柱等牒上当户手实》,最后一行文字是“贞观十四年九月 日户主李石住牒”,字迹清晰。唐朝的户籍制度,统计从住户的上报手实开始,然后形成各级户籍。这说明,唐朝几乎在战争结束的同时就开始了户籍调查工作,而工作的方式显然是按照唐朝的制度进行的,这也是唐朝户籍制度落实的开始。手实是户主申报,负有法律责任,其中的主要内容是家口和土地等资料。手实之外,吐鲁番出土文书中还能看到一乡为单位的人口分类统计资料,如《唐西州某乡户口帐》,都属于这个时期新建立的人口资料。

户籍资料也包括寺院的统计,无疑这也是按照唐朝的制度进行。2004年,吐鲁番巴达木113号墓出土一件文书,首尾俱残,正面均匀地钤有九个“高昌县之印”,可知是官府文书。内容是有关三位僧人的具体资料,文字残留五行,每人资料单独排列。“高昌县之印”,六方完整。背面纸缝存半行文字,上倒书“思恩寺”“龙朔二年正月”,文字上也钤“高昌县之印”。“思恩寺”三字,属于骑缝押署之字,其中第一字“思”字右偏,如同一个字的偏旁。此寺名称,属于首见。按照相关制度规定,这是高昌县思恩寺的正式僧籍,是属于高昌县政府保存的一份正规僧籍。这种僧籍编制,也是唐朝户籍制度的一部分,不过是因为僧人属于特殊的居民,唐朝在寺院管理上有另外一套系统,而僧籍编制与户籍编制是同时进行的。

(三)移民政策

此外,唐朝在西州还有移民政策相伴随。移民是两个方向,高昌国的核心家族,以战俘的名义被迁往中原,主要在洛阳,少数在长安。《旧唐书·太宗本纪》记载贞观十四年十二月,侯君集“执高昌王麴智盛,献捷于观德殿”,同书的《高昌传》则记载君臣豪杰。《资治通鉴》卷一九五记录的是“君集虏高昌王智盛及其群臣、豪杰而还”。君臣、豪杰,皆成了唐朝的俘虏。在吐鲁番出土文书中,透露出更多的信息。贞观十四年,高昌群臣豪杰被唐朝作为战俘押往中原,后来安置在洛阳为多。吐鲁番文书中有来自洛阳的信件,他们与依然留在西州的亲戚有通信往来,也透露了当时的情况。有的人成为唐朝的军官,他们自称生活良好。

唐朝平定高昌,在如何善后问题上,魏征等曾表示反对设立州县,“常须千余人镇守,数年一易,往来交替,死者十有三四。遣办衣资,离别亲戚,十年之后,陇右空虚,陛下终不得高昌撮粟尺布以助中国,所谓散有用而资无用”。看来,高昌人口稀少这个历史基础,成了唐朝巩固边疆的薄弱环节,魏征担心因此会牵动中原、使陇右空虚。唐太宗不听魏征的建议,实行移民实边的传统政策。《新唐书》卷二《太宗本纪》记载贞观“十六年正月乙丑,遣使安抚西州。戊辰,募戍西州者,前犯流死亡匿,听其自首以应募。辛未,徙天下死罪囚实西州”。看来,主要是罪犯徙边,也属于招募性质。所谓“自首以应募”,当然要赦免其罪。《千唐志斋藏志》收录一方盖蕃墓志,原题《唐故曹州离狐县丞盖府君墓志铭》,记载了志主与兄长一同前往西州的事。从西州移民的视角看,唐贞观年间的移民政策确实获得了贯彻,从而解决当地人口缺乏的问题。到高宗永徽二年,原来迁往中原的高昌移民,获得朝廷安抚新政的支持,随西州刺史麹智湛一同返回高昌原地。《册府元龟》卷九九一《外臣部·备御第四》记载:“高宗永徽二年十一月丁丑,以高昌故地置安西都护府,以尚舍奉御天山县公麹智湛为左骁卫大将军兼安西都护府(西)州刺史,往镇抚焉。”一方面,证明唐廷对于高昌故人已经放心;另一方面,高昌故人返回,也有利于加强当地的人力资源。

(四)官制转换

如何对待高昌原来的国人是唐朝的重要课题,高昌原来的国王、群臣和豪杰,这是可能存在的敌对势力,不利于西州未来的建设,所以移民中原,能够减少西州在建设之初可能遭遇的阻力。可以说,这在战前就已经出台了相应的政策。《册府元龟》卷八四《帝王部·赦宥第三》有如下记载:

(贞观十四年)九月癸卯,以交河道行军总管侯君集击高昌麹文泰,破之。曲赦其部内大辟罪已下,其佞邪之徒劝文泰为恶并凶逆不变、抗拒官军者,不在赦例。可汗浮图城及从军兵士,非犯十恶,并从赦免;其士卒有父子犯罪以下罪,期亲犯流,大功犯徒,小功、缌麻犯杖罪,悉皆放。若妖言惑众、杀人、官人枉法受财、劫贼监治之主守自盗所监治,不在赦限。

所谓“不在赦限”包括各类罪犯,但更重要的是“佞邪之徒劝文泰为恶并凶逆不变、抗拒官军者,不在赦例”。而不赦者,就是被迁徙到中原的群臣和豪杰。如何处置众多的中下层高昌人士呢?这是《贞观年中巡抚高昌诏》中公布的政策:

宜遣五品一人,驰驿往西州宣扬朝旨,慰劳百姓,其僧尼等亦宜抚慰。高昌旧官人并首望等,有景行淳直,及为乡闾所服者,使人宜共守安西都护乔师望,量拟骑都尉以下官奏闻。

唐太宗专门派遣一名五品官作为使者,前往西州,与安西都护、西州刺史乔师望配合,分别给予高昌旧官人和有威望的民间领袖骑都尉以下的唐朝武散官,相当于唐朝用自己的方式接收了高昌国的官员。这样一来,高昌的官员按照高昌的等级,相应地获得了唐朝的官品,他们在唐朝依然维护了自己的社会地位,对于唐朝的新政策,可想而知应该是欢迎的。

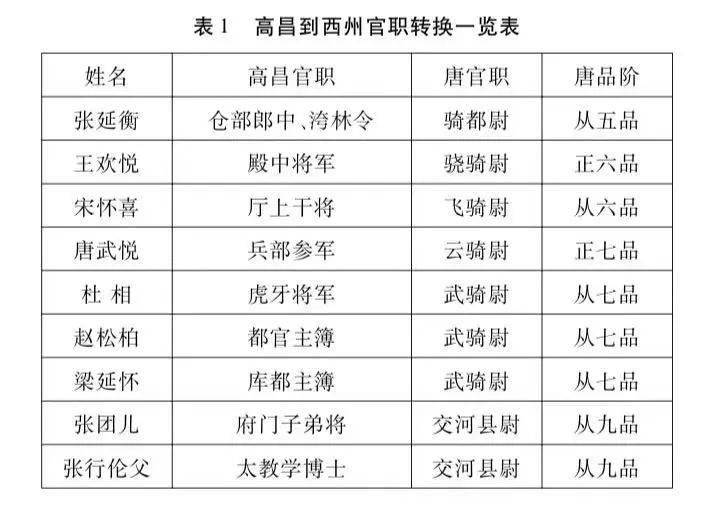

根据侯灿、吴美琳《吐鲁番出土砖志集注》的墓砖资料,排列高昌官员的原来官职和入唐的官职转换如表1。

官职对接,新统一政权接收高昌王国的官员,这是统一的重要一环,减少了冲突,赢得了人才,政治平稳过渡,有利于未来的建设。中国历史上的统一较多,如此清晰的政治理路,让人印象深刻。

平定高昌之后,在西州推行度量衡的统一,这是中国历代悠久传统,唐朝在西州有所行动,这是可想而知的。比如量器斛斗之制,高昌时期有统一的斛斗,契约中或者不必明说,或者写作“官斗斛”。唐朝建立西州,采用唐朝统一的斛斗,但在民间,高昌的斛斗依然沿用了一个时期,所以契约中会特别标明“高昌斛”。至于其他方面,如文化风貌等,统一之后如何转变,更不必赘言。

平定高昌之后,唐朝设置的新体制从西汉体制起步,安西都护府是西汉西域都护府的继承。但是,就西州、庭州两个新设州的情况看,明显西州受到更多的重视,庭州则几乎成为西州的下级。有如此判断,是因为后来两州的地位发生了根本转变。

三|庭州的设立及其危机

平定高昌是唐朝经营西域的开篇之战,而从战争的最初设计到最后胜利,唐朝一直把高昌与可汗浮图城看作双重目标。虽然后来建设重点是西州,但战争的主要对手却是西突厥,从这一点审视西州和庭州,会发现错乱的背景和复杂的前途。

贞观十四年(640),唐朝平定高昌,在高昌设置西州,同时在可汗浮图城设置庭州。史书记载昭昭,都承认庭州与西州同时建立。根据《元和郡县图志》卷四十的记载“庭州,因王庭以为名也”。这个命名承续了西突厥“北庭”的概念,称作“庭州”,作为一州之名,自然与王庭不再牵涉。

有关庭州的设置,薛中正先生认为庭州始设于贞观二十二年,即阿史那贺鲁投降之时。即《旧唐书》卷四十《地理志三》所记“二十年四月,西突厥泥伏沙钵罗叶护阿史那贺鲁率众内附,乃置庭州,处叶护部落”。贞观十四年并没有设置庭州。其中一条根据是原来驻扎在可汗浮图城的西突厥叶护投降,其人便是阿史那步真,而在投降后“携家人属入朝,授左屯卫大将军”。薛中正先生大概把此事理解为因为阿史那步真离开了庭州,唐朝的力量也没有留守庭州。

如《册府元龟》卷八四《帝王部·赦宥第三》的记载,薛中正先生是引用的,本文讨论“官制转换”时已引。

唐太宗曲赦高昌,是包括可汗浮图城在内的,都属于善后政策。既然有“可汗浮图城”,说明这里当然有人需要曲赦。其中包括唐朝的从军兵士,也应该是占领该城的士兵。至于阿史那步真入朝,自然不能统帅军队,他的原来部落只能继续留在庭州。如果考虑到道路往返,那么高昌战俘押送和阿史那步真入朝应该都是同时期的事情。而唐太宗的曲赦诏令,也只能是这个时候下达。

此外,薛先生没有举证郭孝恪的任职,而郭孝恪的职务是“安西都护,督西、伊、庭三州诸军事”。庭州赫然在列。如果此时没有庭州,朝廷的任职断然不会有如此内容。而郭孝恪的任职在贞观十六年九月。刘子凡引用《括地志·序略》的资料,证明贞观十六年庭州已经被编入《括地志》之中,可证薛先生的说法不确。

《旧唐书·地理志》的记录,最后一句“处叶护部落”难解。孟凡人先生认为,《旧唐书》把阿史那贺鲁的两次投降混为一谈。一是阿史那贺鲁在贞观十四年以可汗浮图城降唐,但很快又追随欲谷设,继续与唐朝为敌。直到贞观二十二年,欲谷设失败,阿史那贺鲁也只好再次投降,率众内附,根据《唐会要》卷九四《西突厥》的记载为贞观“二十二年四月,叶护贺鲁来降”。阿史那贺鲁两次投降,《旧唐书·地理志》未辨。

庭州设立及其时间,理应无误。《旧唐书》等史籍,对于庭州下属诸县也有记载,如卷四〇《地理志三》北庭都护府条下记载,金满、轮台、蒲类,“已上三县,贞观十四年与庭州同置”。作为边州的庭州,拥有属县,十分正常,而这些属县与庭州设置同时,也符合常情。

庭州在唐代有一个低潮期。平定高昌之后设立安西都护府,负责西域的军政事务,而都护府设置在西州的交河城,与庭州无涉。贞观十六年,安西都护府派人从西州出发,拦击西突厥对伊吾的袭击,连续进攻取得胜利。在唐朝经营西域的战略中,此时的庭州没有显现出应有的地位。而西州,不仅是唐朝经营西域的大本营,还是政治、军事中心。

在后续的历史发展进程中,庭州因为几乎战事不断,虽然受到关注,但地位长期没有改变。在原来西突厥的系统中,庭州因为是北部汗庭而受到重视,这里是西域的北部政治中心。这个政治中心是长期积累的历史结果,同时也有一些必须重视的理由。庭州位于天山北部,与山麓和戈壁之间连绵不断的草原紧密相连,利用天山南北穿越毫无问题。这意味着庭州地理位置优越,交通便利,尤其有利于游牧民族对于草原丝绸之路的利用。唐朝力量未入西域之前,从伊吾经过庭州,向西进入伊犁河谷,进而到达中亚,已经是公认的一条通途。玄奘取经到达伊吾,“法师意欲取可汗浮图城过”,原本就是要走这条道路,后来受到高昌王麹文泰的邀约才走了高昌之路。

唐朝文献中清晰地记录庭州的地位,但唐朝的主要对手是西突厥,而庭州作为西突厥的大本营,唐朝对庭州有所防范是自然的。阿史那贺鲁是欲谷设的部下,他虽然以庭州投降,唐朝对他的戒心必然是存在的。事实上,阿史那贺鲁最终还是成为唐朝最危险的对手。阿史那贺鲁以可汗浮图城投降,虽然成立庭州,他依然是庭州的重要力量。他什么时候再次投奔欲谷设,史书没有明确记载。最大的可能是贞观十六年,欲谷设进攻伊州,阿史那贺鲁协同。《旧唐书》卷一九四下《突厥下》,记载欲谷设袭击伊州的事如下:

遣兵寇伊州,安西都护郭恪率轻骑二千自乌骨邀击,败之。咄陆又遣处月、处密等围天山县,郭恪又击走之。恪乘胜进拔处月俟斤所居之城,追奔及于遏索山,斩首千余级,降其处密之众而归。

此事,《资治通鉴》记载于贞观十六年八月郭孝恪行安西都护任职之后。此时的阿史那贺鲁,不见记载。再出现,是《旧唐书》中,被射匮可汗追击“贺鲁不常厥居。贞观二十二年,乃率其部落内属,诏居庭州”。据《新唐书》卷二一五《突厥下》记载,在这以后,特别是龟兹战役之后,“擢累左骁卫将军、瑶池都督,处其部于庭州莫贺城,密招携散,庐幕益众”。莫贺城属于庭州范围,不是庭州。

值得注意的是,阿史那贺鲁的驻扎之地一直在庭州附近。后来,利用唐太宗去世的机会,阿史那贺鲁再次发动叛乱,而《新唐书》卷二一五《突厥下》说他是“谋取西、庭二州”,后来“遂寇庭州,败数县,杀略数千人去”。叛乱的贺鲁自号沙钵罗可汗,建牙于千泉,但他东向进攻的时候,总是以庭州为重要目标。

阿史那贺鲁平定之后,军政建制在西域北部回到从前。《旧唐书》卷四《高宗本纪》:“(显庆三年二月)甲寅,西域平,以其地置蒙池,昆陵二都护府。复于龟兹国置安西都护府,以高昌故地为西州。”安西都护府迁置龟兹,管理蒙池、昆陵两大都护府。西州变为都督府,请高昌国前首领麹智湛担任都督。《册府元龟》卷九六四《外臣部·封册第二》:“(显庆三年)五月,以左骁卫大将军兼安西都护天山县公麹智湛为西州都督,统高昌之故地。”因为安西都护府迁离西州,东天山一带包括西州、伊州和庭州,整体的军事实力反而下降。

庭州地理位置重要,但唐朝的重视程度一直不高。龙朔二年(662年),曾任宰相的来济战死庭州,《新唐书》卷一〇五《来济传》记载:

龙朔二年,突厥入寇,济总兵拒之,谓其众曰:“吾尝絓刑罔,蒙赦死,今当以身塞责。”遂不介冑而驰贼,没焉,年五十三。

突厥进攻庭州由来已久,已经足够证明庭州的战略地位重要,但唐朝的庭州设置始终无法满足该地的战略需要。来济之死,让庭州一带的危机全面爆发,加强庭州军事力量迫在眉睫。根据孟凡人先生的研究,这就成了金山都护府的设置的背景,而担任者正是著名的裴行俭,他代替来济成为庭州刺史,同时兼任金山都督。

金山都护府的建立是庭州发展的重大事件,但学界研判,因为资料不足而意见不同。孟凡人先生认为裴行俭是第一代庭州刺史、金山都护。刘安志曾经认为来济是第一代都护。刘子凡利用新获吐鲁番出土资料,发现龙朔三年十月之前,金山都护尚无存在。

从贞观十四年开始,庭州不断遭遇战争,庭州建制的存废也有反复。唐代文献关于庭州的记载十分稀少,与一山之隔的西州形成强烈对比。说明唐朝对于庭州重要性的认识一直比较模糊,其重视程度与西突厥形成巨大反差。围绕庭州的危机不断发生,经过二十多年,终于设立金山都护府。金山都护府的建立表明庭州的战略地位终于获得承认。在西域的军事斗争中,金山与西州成为重要的支撑力量。唐高宗时代,四镇方向的斗争起伏不定,直到王孝杰收复四镇,武则天重建四镇驻军,安西都护府与四镇才终于赢得了较长的稳定期。

四|设立北庭都护府

根据孟凡人先生的考证,金山都护府从龙朔二年(662)一直延续到北庭都护府的建立,持续四十多年。北庭都护府是金山都护府的升级,一方面,得益于金山都护府的成功。另一方面,对应天山南部的四镇体系,天山北部的军事实力需要继续加强。长安二年(702)北庭都护府的设置,是西域历史重大事件,也是西域北部地区的大事件。从此以后,西域管理构架获得平衡,丝绸之路的管理终于进入稳定发展时期。

如果说金山都护府与西州都督府是平行而相互支持的机构,那么北庭都护府的设置,则把这种平行的机构改变为上下级的关系,如同贞观十四年西州领导庭州一样,现在天山北部地区,伊、西、庭三州之地,皆纳入北庭都护府的领导之下。后来,北庭都护府又称北庭节度使,在节度使制度日渐成熟的情况下,军事职能更加突出。《旧唐书》卷四十《地理志三》在介绍北庭都护府时,使用如下文字:

长安二年,改为北庭都护府。自永徽至天宝,北庭节度使管镇兵二万人,马五千匹;所统摄突骑施、坚昆、斩啜;又管瀚海、天山、伊吾三军镇兵万余人,马五千匹。……在京师西北五千七百二十里,东至伊州界六百八十里,南至西州界四百五十里,西至突骑施庭一千六百里,北至坚昆七千里,东至回鹘界一千七百里。

统合相关资料,北庭所管辖的军队有二万人,这是指瀚海军(庭州)一万二千人,天山军(西州)五千人,伊吾军(伊州)三千人。北庭军队的构成,瀚海军具有绝对优势,这是天山军、伊吾军远不能比的。这样的力量结构,实际上是战略重要性的一种表达。与四镇的军队的二万四千相比,北庭依然能够维持平衡,可以独立应对任何突发军事件。

北庭统辖地区广,甚至西向直到突骑施的中亚地区。突骑施牙帐,《旧唐书》卷三八《地理一》之序言和《资治通鉴》天宝元年十节度条的记载都是“突骑施牙帐,在北庭西北三千余里”。北庭管辖范围从突骑施牙帐到伊吾界,正是丝绸之路的繁荣路段。其中的四至,最北是七千里,这应该是一个模糊距离,表达的是北方概念。总之,北庭辖地是一个辽阔的区域,尤其是掌控草原丝绸之路的重要路段,对于东西方联系的作用巨大。

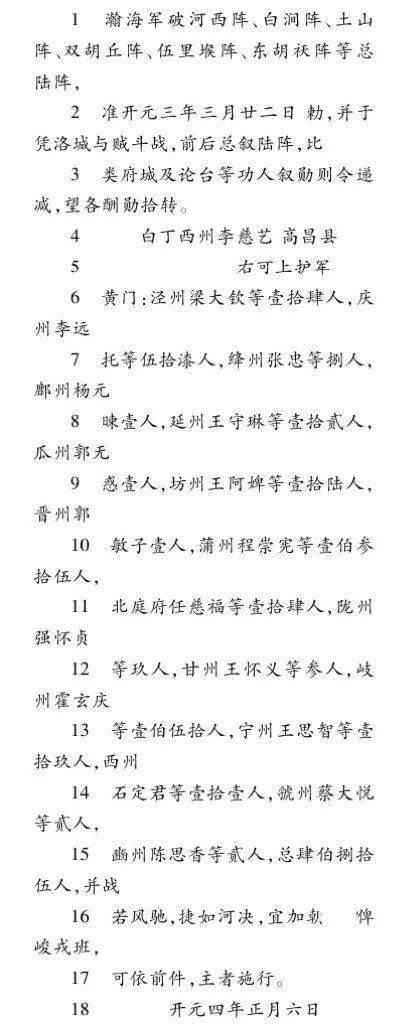

张广达先生曾经论证西州的人力紧张问题,沿着这个思路,从庭州到北庭,人力紧张程度远较西州为甚。北庭时代,西州变成第二道防线,成了北庭的后方,因为接受北庭都护府的指挥,西州在人力上支援北庭变得十分日常。吐鲁番曾经出土一件开元四年(716)的《唐李慈艺受勋告身》,可以从中看出北庭主力的瀚海军的兵员来源情况,录文参见陈国灿《〈唐李慈艺告身〉及其补阙》一文。

文书抄写有遗漏,列举立功人员共455人。这些人都是瀚海军的兵士。他们经历了河西阵、白涧阵等六个战阵,获得酬勋十转的奖励。特别需要注意的是,这些受勋兵士来自各地,其中关内道280人、河东道288人、瓜州1人、甘州3人、西州11人,而属于北庭本地的人只有14人。瀚海军是靠全国调配力量支撑的,可见,这是与提升庭州地位并存的政策,考虑到庭州人力有限的问题,实行全国调集军事力量的办法予以解决。

西汉时期,丝绸之路开辟,同时探索丝绸之路的管理方式,西域都护府不仅是汉朝的制度,还被后代所继承。维护丝绸之路的畅通,军事保护是必备条件,唐朝继承西汉体制,又多有发展,加强西域的军事力量是逐渐探索出来的发展路径。最初,唐朝以西州为基地,设立安西都护府,而安西都护府转移到龟兹,应该是最初的设计如此。庭州的战略地位逐渐被发现,最终围绕庭州建立北庭都护府,成为新的军政体制。北庭都护府的建立,与天山南部的安西都护府齐头并进,成为管理西域和丝绸之路的双峰。北庭都护府是经过多年的探索才最终设立的,显示出历史发展的螺旋上升特征。

北庭都护府的建立,标志着唐朝西域和丝路管理体制的探索最终完成。事实证明,新体制在维护边疆稳定、丝绸之路畅通方面,发挥了不可或缺的重要功用。