从庞贝新发现墓志铭看庞贝城最后岁月里的地方政治

内容提要:2017年在庞贝古城的斯塔比亚门外发现了公元1世纪下半叶的一座古罗马无名氏墓以及墓志铭。这篇墓志铭不但铭记了墓主人诸多的慷慨捐献和善行义举,还揭示了庞贝城最后岁月里的若干重大事件与关键信息,十分具有研究价值。在铭文释读的基础上对这些信息进行的分析可以帮助我们推测墓主人的身份,并透过该铭文探究罗马帝国初期庞贝殖民市的运作机制以及地方与中央两者之间的关系。

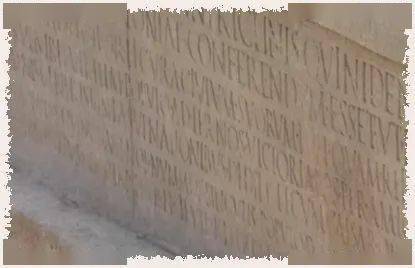

2018年3月30日,时任庞贝考古主管(Soprintendente Archeologico di Pompei)的马西莫·奥桑纳教授(Prof.Massimo Osanna)在美国哥伦比亚大学古代地中海研究中心(CAM)做了一场报告,介绍了于2017年6月在庞贝古城斯塔比亚城门外的墓地(Necropoli di Porta Stabia)新发现的一座墓葬。当时,工人们在整修19世纪的圣保利诺宫(Edificio di San Paolino,现为庞贝遗址公园办公楼) 的地基时无意中发现了该墓葬的部分基座。考古发掘工作迅速展开,最终将一座宏伟的大理石表面的墓葬呈现在世人面前。最为引人注目的是,它的西面铭刻了迄今为止在庞贝所发现的最长的一篇罗马时代的墓志铭。这篇拉丁语铭文长度超过4米,总共有7行183个单词。一经发表,它就被誉为“近几十年来庞贝最重要的考古发现之一”,引发了学界内外的广泛兴趣。就笔者所知,哥伦比亚大学与莱顿大学的古典学系一早就举办了针对新发现墓志铭的研讨班。2018年7月12—13日,在那不勒斯大学和发现地庞贝也专门召开了一次学术研讨会,参加者包括了奥桑纳、埃利奥·洛·卡西奥(Elio Lo Cascio)、马可·马尤洛(Marco Maiuro)、阿图罗·德·维沃(Arturo De Vivo)等一批当今意大利权威的古典学家与罗马史学家。在这次会议上,奥桑纳首次完整地公布了他对新墓志铭的复原和校勘。与会学者主要针对铭文中若干有争议的释读以及墓主人的身份问题进行了初步的探讨。

接着,《罗马考古学报》2018年第31卷正式刊登了奥桑纳最早的校勘本、英语和意大利语的双语翻译以及简短的评注。随后,莱顿大学的米克·弗洛(Miko Flohr)与奈梅亨大学的文森特·胡宁克(Vincent Hunink)将墓志铭译成荷兰语,并对墓葬的周边环境做了简要的介绍。波戴尔(John Bodel)等碑铭学家又在2019年最新一卷的《罗马考古学报》上发表了校勘意见、新的英译以及长篇评注。马尤洛也在其那不勒斯会议报告的基础上,撰文详加阐述了他对关键几处异读的意见。

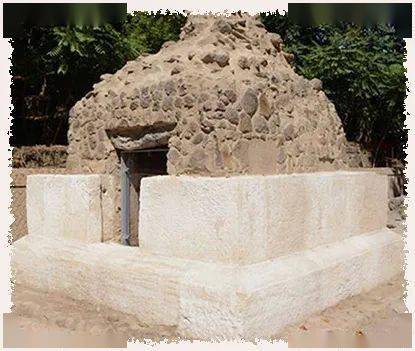

新发现墓葬是斯塔比亚门墓地的一部分。19世纪的考古学家在此发现了最接近城门的两座奥古斯都时期由庞贝市议会批准建造在公共土地上的贵族条凳墓(schola tombs)。此次新发现的墓在城门以南约50米处,距离两座条凳墓并不远,且坐落于(萨尔诺河)码头通往城门的南北向大道与东西向的波皮利乌斯大道(Via Popilia,当时是连通庞贝与努凯里亚等内陆城市的一条重要的地区性交通枢纽) 的交汇点上,在古时应当十分醒目。

此外,这座墓呈现出在庞贝乃至整个意大利独一无二的一种形制:凝灰岩基座上矗立着一个方形石鼓,它嵌在上面一个凹形四边隔板与下面一个凹形四边底座当中。石鼓、隔板与底座的表面皆以大理石包裹。石鼓顶端还塑有檐口。在西面、也就是正对着码头—城门大道一侧的隔板的上方镌刻着长铭文。墓的上半部分包含一座圆形的墓室,内部可见用于存放骨灰瓮的壁龛。该墓室在19世纪时因为圣保利诺宫的建造以及之后的盗掘而遭到破坏,但其下方檐口接缝处还留有用来固定墓室大理石盖板的枢轴痕迹。考古学家据此推测,上半部分原先或许也有一个类似下半部分的用大理石包裹的构件。墓的顶端则完全被毁,无法复原,可能是一座小庙(aedicula)。

奥桑纳指出,鉴于该墓非同一般的保存状况,它应该是在公元79年8月庞贝毁于火山喷发之前不久建造的。而我们从墓志铭当中对尼禄皇帝隐晦地以“凯撒”而非其正式全名“尼禄·凯撒·奥古斯都”(Nero Caesar Augustus)相称这一点也可以推断出,墓葬的建造时间应该是在公元68年6月尼禄自杀并被元老院“除名毁忆”(damnatio memoriae)之后。

至于墓志铭本身,它细致地阐述了墓主人的业绩(res gestae)和捐献(impensae),却没有出现一般墓志铭中所包括的墓主人姓名、官职履历(cursus honorum)、寿数以及题献者等要素。考虑到如此醒目壮观的一座墓定然为庞贝的一名达官显贵所有,甚至有可能是公共奉献的,这一点就显得非同寻常。一个合理的猜测是,缺失的信息应该是被刻在了现已遗失的墓葬上半部分的某处。马尤洛认为,墓志铭起首的第三人称代词hic暗示,主人公的名字已在其他地方被提到。此外,与一般墓志铭的简略和程式化修辞相比,这篇墓志铭的个性化表达、精心设置的重复句式(Et,cum … Et,cum … abducerent iussisset … reduceret permisit)、少见省略缩写(除了第1 行有两个词被省略,第1、2、5、6 行各有一个词按照惯例词尾的屈折变化被缩略外)、以及在列举各项事迹时习惯于“连词省略”(asyndeton)等特点都令人印象深刻。加之,最后一句在解释和强调墓主人婉拒殖民市“庇主”(patronus) 的称号时,使用了墓志铭中极其罕见的现在分词短语dicens non sustinere(“声明承受不起……”),以上总总都使得这篇墓志铭看上去很像是最初经口头发表的一篇葬礼颂词(laudatio funebris)的摘要。无论如何,就篇幅之长、细节之丰富、对墓主人赞誉之盛来说,新发现墓志铭至少在庞贝现存的墓志铭中是无与伦比的。

以下是最早由奥桑纳校勘的墓志铭原文。笔者在参考他及其他学者的译本、校勘意见和评注的情况下,将其译成中文,并加简要注释。

1 Hic togae virilis suae<die>epulum populo Pompeiano triclinis CCCCLVI<dedit>ita ut in triclinis quinideni homines discumberent.(hedera) Munus gladiat(orium)

2 adeo magnum et splendidum dedit ut cuivis ab urbe lautissimae coloniae conferendum esset,ut pote cum CCCCXVI gladiatores in ludo habuer(it). Et,cum

3 munus eius in caritate annonae incidisset,propter quod quadriennio eos pavit,potior ei cura civium suorum fuit quam rei familiaris; nam cum esset denaris quinis modius tritici,coemit

4 et ternis victoriatis populo praestitit et,ut ad omnes haec liberalitas eius perveniret,viritim populo ad ternos victoriatos per amicos suos panis cocti pondus pisit.(hedera) Munere suo quod ante

5 senatus consult(um) edidit,omnibus diebus lusionum et conpositione promiscue omnis generis bestias venationibus dedit.(hedera) Et,cum Caesar omnes familias ultra ducentesimum ab urbe ut abducerent iussisset,uni

6 huic ut Pompeios in patriam suam reduceret permisit.□Idem quo die uxorem duxit,decurionibus quinquagenos nummos singulis,populo denarios,Augustalibus vicenos,pagan (is) vicenos nummos dedit.□Bis magnos ludos sine onere

7 rei publicae fecit; propter quae postulante populo,cum universus ordo consentiret ut patronus cooptaretur et IIvir referret,ipse privatus intercessit,dicens non sustinere se civium suorum esse patronum.

圆括号中的内容代表对单词缩写的补全,如gladiat(orium) 。

尖括号中的内容代表误被铭刻者所省略(omissum ex mendo lapicidi)而由校勘者加上的词。<die>由克里斯特·布鲁恩(Christer Bruun)所加,<dedit>由安德雷亚斯·本德林(Andreas Bendlin)所加。

(hedera),常春藤叶标记,罗马帝国时期的拉丁铭文中一种常见的标点符号(interpunct)。在这篇墓志铭中,它们同空格(以□来表示)一起使用,以标记大的文本单元。

中译文:

此人在穿上成人托袈的当天向庞贝人民捐献了一场有456张三边食榻的宴会,这样每张榻上都能躺15 人。(常春藤叶标记)

他奉献了一场如此盛大豪华的角斗表演,足以媲美罗马最光荣的殖民市所举办的任何一场表演,因为他在角斗士学校里拥有416名角斗士。

此外,由于在这场角斗表演举行期间,庞贝正遭遇一场粮荒,为此他在四年的时间里供养他们(角斗士),他对公民同胞的关心超过了对其私人财产的关心;

因为当小麦售价5狄纳里【20 塞斯特斯】/1斗时,他将其购入,使民众以3 胜利女神小银币【6塞斯特斯】/1斗的价格就能买到,同时为了确保他的慷慨能够惠及每个人,他通过他的朋友们向民众逐一分发价值3胜利女神小银币的一份烤面包。(常春藤叶标记)

在相关元老院决议出台前他所呈现的一场角斗表演上,在垫场赛的每一天,以及在配对赛的当天,他都为斗兽表演提供各个种类的野兽。(常春藤叶标记)

此外,当凯撒(尼禄)下令所有的角斗士班子都要被驱逐至离罗马城200里以外的地方时,凯撒只允许他一人将其(角斗士班子)带回他的家乡庞贝。

也是他,在其婚礼当天,赠予每位市议会元老50塞斯特斯,赠予每个平民10塞斯特斯,赠予每位“奥古斯塔里斯”20塞斯特斯,赠予每位乡贤20塞斯特斯。

他在不给城邦带来任何财政负担的情况下举办了两次盛大的赛会。

鉴于以上这些事迹,在民众的提请下,当市议会一致同意他应被推选为庇主、且双执法官之一提交议案时,他本人却以私人身份加以否决,声明他承担不起作为其公民同胞之庇主。

一、墓主人的捐助规模和慷慨程度

毫无疑问,这篇像“业绩录”(Res Gestae)一样的墓志铭不但铭记了死者在生前的每一个重要关头(例如成年、结婚、担任城邦官职时)所做的善行义举和慷慨捐献,还揭示了庞贝城最后岁月里的若干重大事件与关键信息。它对于我们探究公元1 世纪下半叶意大利殖民市的运作机制以及罗马帝国地方与中央两者之间的关系,意义十分重大。

例如,从铭文对墓主人成人式宴会的精确描述中——宴会一共摆放了456张三边食榻,每张榻可容纳15人,因此受邀参加宴会的总共有6840人——学者们已经尝试对1世纪庞贝城的人口总数做出重新检讨和复原。

诚然,铭文中提到的共餐与表演捐助、粮食救济以及现金馈赠,都是我们从现存大量史料中已经非常熟悉的罗马帝国地方城市市政官员与富裕公民的一种普遍行为。它体现了作为地方共同体运作基础的“恩惠—荣誉交换机制”,即整个城邦以官职、地位和名声作为对精英公益捐助行为的认可与回报。墓志铭最后告诉我们(很可能是引用了双执法官之一提案中的原话) ,“鉴于以上这些事迹,在民众的提请下”,“市议会一致同意他应被推选为庇主”,这可以说是对“恩惠—荣誉交换机制”及其背后所蕴藏的城邦意识形态的最佳注脚。

然而,这个例子仍以空前的捐助规模和慷慨程度而独占鳌头。墓主人所奉献宴会和表演的盛大与豪华程度,所捐献钱粮的数额之多,受惠面之广,是墓志铭自始至终强调的重点。

例如,从铭文证据来看,意大利共餐捐助者的花费普遍为人均2至8塞斯特斯。即便我们按照人均开销的下限、即2塞斯特斯来计算,这场有6840人参加的宴会也要花费13680塞斯特斯。在公元1世纪前后,罗马以外整个意大利规模仅次于此的一场公共宴会是由三头统治时期奥斯提亚的一位地方领袖普布利乌斯·卢奇利乌斯·伽马拉(P.Lucilius Gamala)所捐助的,对象是全体殖民市公民,然而这场宴会也只有217张三边食榻。

再如,墓主人所赞助的一场角斗表演是“如此盛大豪华”,“足以媲美罗马最光荣的殖民市所举办的任何一场表演”,全因为他有雄厚的财力和资源作支撑——其名下有416名角斗士。在罗马以外的地方城市里,此前一场角斗表演最高的角斗士出场人数是49对,而有30对角斗士参加的比赛已堪称壮观。我们的墓主人可以相当轻松地从416名角斗士里挑选出其中的佼佼者,呈现迄今为止殖民市里无可比拟的一场表演。通常,衡量一场角斗表演成功与否的主要标准就在于场面是否宏大,调动角斗士与野兽的数量和种类,以及持续的天数。由此评判,墓主人所赞助的第二场角斗表演——“在垫场赛的每一天,以及在配对赛的当天,他都为斗兽表演提供各个种类的野兽”——可以说同样是罗马城皇帝赞助的表演之外罕有匹及的。不仅因为在表演中出现了“各个种类的野兽”(omnis generis bestias),还因为在该墓志铭被发现之前,我们所知的唯一一次在罗马以外的意大利举行的垫场赛是在公元3世纪中叶的普莱内斯特。它也是已知的唯一一次在庞贝举行的事先有“垫场赛”和“配对赛”的角斗表演。

墓主人的另一大善行义举是在遭逢粮荒时连续四年供养其名下的角斗士,并通过朋友“向民众逐一分发”(viritim populo…pisit)廉价粮食( 以实物面包的形式) ,“以确保他的慷慨能够惠及每个人”(ut ad omnes haec liberalitas eius perveniret)。假设庞贝每人每年约消耗27斗小麦,而粮荒期间的小麦售价据说是每斗20塞斯特斯,那么在四年时间里为416名角斗士提供口粮,墓主人每年需花费224640塞斯特斯。再加上向民众分发廉价粮食——假设受惠者是参加墓主人成人式宴会的同一批人,他向这6840人中的每个人都发放了一份用1斗小麦做成的售价6塞斯特斯的面包,也就是说,他在每份面包上补贴了14塞斯特斯,其中还不包括烤制面包的成本——这样算下来,墓主人至少需净补贴95760塞斯特斯。任何手握如此庞大资金的人都已够得上元老的财富级别,甚至堪比其中的巨富。

二、对庞贝圆形剧场骚乱的新证

最令罗马史学界感到激动的是,该墓志铭涉及庞贝末年的一桩大事,那就是塔西佗在《编年史》第14卷17章所记述的公元59年发生在庞贝圆形剧场里的骚乱。这起骚乱能够进入对罗马城以外或与罗马无关的事件甚少措意的塔西佗的视野中(塔西佗在相关段落中曾明确表达了对外地小城市人所谓“暴躁性情”的蔑视) ,足见它在当时所引起的举国震动。骚乱的起因是在角斗表演的过程中,庞贝城的主场观众与从邻近努凯里亚城(Nuceria)来的客场观众发生口角,继而升级为武装冲突,酿成人员伤亡。事后,努凯里亚的“苦主们”到罗马寻求司法正义和补偿,尼禄皇帝将此事责成元老院处理,后者又委托执政官进行调查。结果,庞贝被禁止在此后的十年内举行角斗表演,有关非法团体被解散,表演的组织者、一位罗马元老院的前元老李维涅乌斯·列古路斯(Livineius Regulus)连同其他被认定有煽动之责的人都遭到流放。

在这篇墓志铭被发现之前,能够佐证塔西佗记载的考古证据,除了在庞贝阿克提乌斯·阿尼凯图斯之家(House of Actius Anicetus,I. 3. 23)列柱廊花园内所发现的描绘这场骚乱的一幅著名壁画(现藏于那不勒斯国家考古博物馆,编号112222)外,还有在狄俄斯库里兄弟之家(VI. 9. 6)大门外墙上所发现的一幅涂鸦画。它刻画了一名角斗士挥舞着一株象征获胜的棕榈树枝,下方写有“坎帕尼亚人,随着这场胜利,你们与努凯里亚人一同完蛋了”(Campani victoria una cum Nucerinis peristis) 。

而据新发现的墓志铭所述,墓主人在奉献了那场冠绝所有殖民市的“盛大豪华”的角斗表演之后又举办过一次表演。有关这次表演的背景和原因不明。唯一透露出的信息是,它举办的时间是“在相关元老院决议出台之前”(ante senatus consult(um))。此处的预设是,大家都对“相关元老院决议”指的是什么心知肚明,但因为说出来并不光彩,故而采用了隐笔。再加上铭文紧接着列举的墓主人的一项功绩也同很可能因圆形剧场骚乱而被流放的团体(“角斗士班子”)有关,那么这项元老院决议基本上可以肯定就是迄今所知唯一的罗马元老院有关庞贝的决议,即塔西佗笔下公元59年元老院所颁布的那项惩罚性决议。在墓志铭的行文中,几乎所有与此骚乱事件相关的负面细节及灾难性后果都被省略了,而是仅仅提供了对于体认墓主人力挽狂澜之功来说必不可少的那些内容。

可以说,新铭文不但证实了塔西佗笔下元老院禁令和制裁的存在,还补充了两条极为关键的信息。其一,尼禄皇帝又单独追加了惩罚,被流放者实际不止于表演的举办者,还有庞贝所有的角斗士班子,等于进一步落实了角斗表演的禁令。其二,罗马对庞贝的禁令和制裁因为我们墓主人的一人之力而出现了松动和缓和的迹象。因为尼禄皇帝稍后“只允许他一人”(uni huic … permisit)将被流放在外的角斗士班子带回庞贝。

一个合理的推论是,墓主人必定在骚乱发生前就同皇帝本人或其身边亲信结成了某种私人纽带,于是仰仗其为奥援,自然而然地成了庞贝在罗马的代言人。虽然在庞贝遭受严谴和惩罚时他无能为力,但此后不久,他就动用这层私人关系为“他的家乡庞贝”(Pompeios…suam patriam)求情,争取宽宥,并至少部分地达成了所愿(尽管我们不知道他是否也为其他被流放的涉案者求了情) ,角斗士班子被召回。铭文的措辞表明,皇帝并不是“依法”(de iure)召回了角斗士,而是完全把它当作了对墓主人个人的一种恩典和示惠。于是通过该铭文,我们知晓了在庞贝城的最后岁月里,在它与罗马之间还有过这样一位举足轻重的中间代理人。

此外,皇帝恩准墓主人将角斗士带回庞贝,引发了他是否也被允许安排他们上场表演,以及角斗表演禁令有无可能就此被提前解除的问题。

一方面,庞贝一些遗留至今的“表演告示”(edicta munerum)揭示了,在元老院禁令理论上生效的公元59年至69年间,包括游行、斗兽、竞技在内的大型表演(spectacula)看似并没有在庞贝中断,但唯独缺少了角斗表演,似乎印证了禁令的有效执行。

另一方面,在该墓志铭被发现之前,已有不少学者推测,角斗表演可能没被禁止达十年之久。其中最主要的一种声音认为,尼禄后期庞贝一些涂鸦中对“奥古斯都/ 尼禄裁决”(iudicia Augusti/Neronis)的歌颂同禁令的取消有关。并且,与庞贝素有渊源的尼禄的第二任妻子波派娅在这当中发挥了关键作用,正是她的说情使得角斗表演在庞贝提前恢复。波派娅的娘家是庞贝当地的名门望族,在城中拥有“米南德之家”与“金色丘比特之家”两座大宅。在庞贝也发现了多条单独向她或共同向她与尼禄赞美祝福的涂鸦。莫瑞特森和格拉德尔更是依据其中称颂“尼禄·奥古斯都与波派娅·奥古斯塔裁决”的两条涂鸦,猜测禁令是在波派娅作为“奥古斯塔”的63—65年间被取消的。富兰克林则进一步将年代范围缩小至公元64年。尽管这些说法看上去都颇具吸引力,然而始终缺乏直接的证据来证明它们。

新发现铭文无疑对禁令被提前解除的说法形成了强有力的支持。这一结果看来是角斗士班子被召回庞贝最合逻辑的发展。如若真地就此庞贝得以解除禁令,那么庞贝人看到的解禁后的首场表演很可能就是由墓主人赞助、由其名下的角斗士所呈现的。这么一场大功德,相信庞贝人不会轻易地忘记。此外,鉴于他看似是庞贝地方精英中唯一获此恩典之人,这无疑也大大有助于提升其地位和声望。

三、墓主人的身份考证

尽管现存墓志铭没有提供墓主人的姓名或有关其身份的任何直接线索,然而,存在这样一位活跃于公元1世纪庞贝的地方政治生活当中、并在庞贝与罗马之间扮演如此重要之枢纽角色的大人物,不由地让人更加好奇于他的真实身份。

在奥桑纳看来,对于判断墓主人身份最有价值的一条线索来自墓葬本身的发现地点——同侧不远处一座贵族条凳墓的主人是曾在奥古斯都时期担任双执法官之一(duovir iure dicundo)的玛尔库斯·阿雷尤斯·米尼乌斯(M. Alleius Minius)。而从尼禄到弗拉维时期,该家族最杰出的人物是格奈乌斯·阿雷尤斯·尼基狄乌斯·迈尤斯(Cn. Alleius Nigidius Maius)。因此,这座墓很可能就是他的。

阿雷尤斯家族是罗马帝国时期庞贝最显赫的几大家族之一。在迈尤斯之前,除了阿雷尤斯·米尼乌斯之外,它还诞生了在提比略—卡里古拉时期历任双执法官之一、代理执法官(praefectus iure dicundo) 和五年度双执法官之一(duovir iure dicundo quinquennalis)的玛尔库斯·阿雷尤斯·卢基乌斯·利贝拉(M.Alleius Luccius Libella)。

从迈尤斯的名字可以看出,他是被收养进阿雷尤斯家族的。其养父名叫阿雷尤斯·诺比利斯(Alleius Nobilis),养母名叫庞波尼娅·德卡绮斯(Pomponia Decharcis),她死后被葬在了庞贝迄今发现的最大一座墓葬、努凯里亚门外的尤玛基娅(Eumachia)墓里。尤玛基娅是奥古斯都时代庞贝著名的女赞助人和公共女祭司。除她以外,安葬于此的还有迈尤斯的一个族人格奈乌斯·阿雷尤斯·罗古斯(Cn.Alleius Logus)及一名释奴格奈乌斯·阿雷尤斯·埃洛斯(Cn.Alleius Eros)。在这两人的墓志铭上,前者被誉为“为所有(职官或祭司)团体做出了杰出贡献”(omnium collegiorum benemeritus),很可能表明了,他生前曾担任不止一项官职;后者则被证实生前是一名“奥古斯塔里斯”。为表彰其功绩,在他死后,该团体和乡贤共同为其葬礼出资1000塞斯特斯。迈尤斯的女儿阿雷娅(Alleia)是尼禄时期庞贝“维纳斯和刻瑞斯女神的公共女祭司”(sacerdos publica Veneris et Cereris),而这一崇高职务只有城邦内最有权势家族的女性成员才能担任。市议会也曾通过决议,为她在市场(Marcellum)内树立荣誉塑像。族人、释奴和女儿的荣耀足以从侧面反映出迈尤斯自身的显赫。

迈尤斯本人可以说是庞贝留下铭文记录最多的人之一,其名字出现在17份现存的各种介质的铭文(包括蜡板、铭牌、街头涂鸦、竞选标语和表演告示)当中。他在克劳狄统治时期踏入仕途,曾任公元45—46年庞贝的市政官,49—50年的双执法官之一。在尼禄时期,他攀升至政治生涯的顶峰:当选55—56年的五年度双执法官之一,并有可能在61—62年再次担任双执法官之一。令人称奇的是,他的仕途、地位和名声并没有因为尼禄的倒台而受到冲击。相反,他在内战后新的弗拉维王朝统治下依旧如鱼得水。他以皇帝祭司(flamen Augusti)的身份奉献了为韦巴芗及其子祈福的祭坛,并用一场(或许是公元59年庞贝被禁演以来的首场) 盛大的角斗表演来庆祝祭坛的落成,借此宣告庞贝对新王朝的效忠与新秩序的确立。因此,他绝对称得上庞贝晚期最有影响力的政治家之一。

比照已有材料与新发现墓志铭,笔者亦认为,墓主人是迈尤斯的可能性最大。除了奥桑纳提出的外部证据,我们从文本内部也可以找到若干支持。

首先,尽管墓志铭从未明确提及墓主人的任职经历,然而临近末尾的这句“他在不给城邦带来任何财政负担的情况下(sine onere rei publicae)举办了两次盛大的赛会”却暗示了,他至少曾两次担任市政官以上的官职。因为这类每年由在任高级官员所组织的官方赛会和表演本可以利用公共财政进行补贴,但他却主动放弃了这项权利,甘愿私人自掏腰包。马尤洛认为,墓志铭之前描述的两场盛大的角斗表演很可能是墓主人在分别担任市政官与双执法官之一期间所举办的,甚至是与赛会一同举办的,所以这里提到赛会时才会一笔带过。另外,我们从迈尤斯作为赞助者的“表演告示”中可知,他在公元55年担任五年度双执法官之一时恰好也曾经举办过一场“不费公帑”(sine impensa publica)的角斗表演。而这样的修饰语至少在庞贝现存所有的“表演告示”中是绝无仅有的。

其次,公元55年迈尤斯举办的这场表演是目前已知的59年圆形剧场骚乱之前庞贝的最后一场角斗表演。而62年后某年的6月13日,迈尤斯为纪念他本人向震后修复的圆形剧场奉献护墙板画(opera tabularum),又举办了一场包括游行、斗兽和竞技却唯独缺少了角斗比赛的表演。萨巴提尼·图莫莱西推测,这套护墙板画再现的便是55年那场角斗表演的场景。这些充满纪念意义的绘画是在骚乱之后创作的。此时,角斗已无法再上演。然而通过奉献这套板画,迈尤斯想必是要唤起庞贝的公民同胞们对他在禁令颁布之前所举办的那场盛大表演的回忆,并为恢复角斗表演而造势。果真如此的话,这样的纪念意图与墓志铭中对“在相关元老院决议出台前他所呈现的一场角斗表演”及其空前盛况的强调也存在着某种一致性。

最后也是最为关键的,依据碑铭学家贝内菲儿对庞贝现存“表演告示”的统计,从奥古斯都时期到火山喷发前,庞贝曾经有八位最活跃的表演赞助者。迈尤斯在当中独占鳌头,他作为赞助人的“表演告示”数量(7份) 与提供的表演次数(3或4次)都是最多的。此外,他在多篇铭文中被赞誉为“首屈一指的表演赞助者”(princeps munerariorum)与“殖民市领袖”(princeps coloniae)。考虑到墓主人空前的捐助规模和慷慨程度、他为解除禁令所做的贡献及其最后被整个城邦共同体推选为“庇主”,可以说,墓志铭所呈现的这位无与伦比的捐助者和庇主形象同我们已知的迈尤斯其人的功绩和荣誉最为吻合。

值得一提的是,在贝内菲儿的统计名单上,唯一能在赞助表演的数量上与迈尤斯相抗衡的是尼禄时期庞贝的另一位政治领袖德奇姆斯·卢克莱提乌斯·萨特里乌斯·瓦伦斯(D.Lucretius Satrius Valens),后者留下了4份“表演告示”,涉及3次不同的表演。有很多证据显示,他同尼禄交情匪浅:他不仅是“皇帝之子尼禄·凯撒的终身祭司”(flamen Neronis Caesaris Augusti filii perpetuus),还与尼禄一道担任了公元54年庞贝的双执法官;他和尼禄的名字一同出现在描绘圆形剧场骚乱的那幅著名壁画上。如果采纳萨巴提尼·图莫莱西的假说,此画的创作动机是为了纪念角斗表演禁令的取消,那么替庞贝向尼禄求情的人也有可能是他。此外,他也曾被奉为“殖民市领袖”(princeps coloniae) 。

然而,在瓦伦斯作为赞助者的全部“表演告示”中其“尼禄·凯撒终身祭司”的头衔表明,他所举办的这些表演至迟不会晚于尼禄倒台的公元68年。事实上自此之后,他的名字便从所有的记录中消失了。而正如本文开头所介绍的,基于考古学断代与墓志铭内证,新发现的墓应该修建于庞贝城的最后十年内,墓主人理应在68年后还活跃着。最具决定性的一点是,可以确定,瓦伦斯死后被葬在了庞贝郊外斯卡法蒂(Scafati)的卢克莱提乌斯家族墓地内。因此,这座墓不会是他的。至此,能同时满足从尼禄时期一直活跃到弗拉维时期、在表演赞助方面世所罕匹、以及曾被整个殖民市公认为领袖这三个条件的只有迈尤斯一人。

四、“中介- 地方领袖”在地方政治运作中的重要性

在笔者看来,新发现墓志铭最重要的价值它凸显了,罗马帝国时期在像庞贝这样的地方城市里,城邦领袖个人对于整个共同体的生存和发展所发挥的决定性作用。铭文的叙述为我们展示了一条清晰的逻辑因果链,即墓主人最后被庞贝市议会和全体公民奉为“庇主”,凭借的不仅仅是他慷慨无私的公益捐助,还由于他在庞贝与罗马之间所扮演的地方代言人和中介角色。尤其是,他利用与皇帝的私人关系,为遭到罗马制裁的家乡求情,推动了角斗表演禁令的解除。要充分体认墓主人这一中介角色的重要性,我们有必要追溯一下庞贝圆形剧场骚乱的前因后果,将其置于公元1世纪庞贝所处的复杂的地缘政治中去考察。

事实上,这一时期意大利坎帕尼亚地区诸多人口稠密且高度城市化的城镇之间存在着密切的互动以及激烈的竞争关系,它们在与罗马以及相互之间的交往中不断地争取和强调自身的身份、地位和权益。这一点已经被在庞贝发现的大量铭文和涂鸦所证实,其中至少提到了11座邻近城市的名字。

庞贝最大的宿敌就是其东边约11公里处的努凯里亚,两个城市之间围绕着边界和权利的纷争由来已久。与庞贝不同,努凯里亚在同盟战争时期保持了对罗马的忠诚,因而在战后成为苏拉的老兵殖民市(Colonia Nuceria Constantia)的同时被酬赠以庞贝附近斯塔比亚的耕地。二者间的不和就此发端。公元57年和60年,尼禄分两次将努凯里亚、卡普阿、普特奥利、安提乌姆和塔伦图姆等意大利已有的几个战略位置特别重要的殖民市重新以自己的名字来命名,并把近卫军老兵和军团高级军官安置于此。这些全新的“尼禄殖民市”无论在荣耀还是在特权上,都超越了包括庞贝在内的其他殖民市。或许更令庞贝人感到不忿的是,这次分配给努凯里亚新定居者的其中一部分土地原就是属于庞贝的。

墓志铭中的一句话——“他(墓主人)呈现了一场如此盛大豪华的角斗表演,足以媲美罗马最光荣的殖民市所举办的任何一场表演”——便明显透露出,庞贝人时刻以“最光荣的殖民市”(colonia lautissima)自居,以邻近的殖民市为竞争对手。在庞贝发现了数条诅咒努凯里亚人的街头涂鸦。其中在“维梯乌斯之家”(House of the Vettii)发现的一条被认为是庞贝人对于57年殖民运动的直接回应。它宣称,“在皇帝的英明裁决下,庞贝与普特奥利、安提乌姆和泰格阿努姆并称为真正的殖民市”(Iudicis Aug(usti) felic(iter) Puteolos Antium Tegeano Pompeios hae sunt verae coloniae)。“真正的”这个形容词背后显然意有所指。庞贝与普特奥利、安提乌姆这两个“尼禄殖民市”抱团,为的是标榜自己才是更有资格获得皇帝恩宠、名副其实的殖民市,反讽某些“名不副实的殖民市”(colonia falsa)。明眼人一眼便能看出,它针对的是努凯里亚。因此,公元59年的圆形剧场骚乱很可能是庞贝人对努凯里亚人积怨的总爆发。从塔西佗笔下元老院的惩罚措施——“李维涅乌斯(表演组织者)和其他煽动骚乱的人遭到了放逐的惩罚”——中,我们似乎也嗅到了某种阴谋论的气息。显然史家暗示,这次骚乱是庞贝方面有预谋的。

如此我们便不难想见,被排除在尼禄的殖民计划之外、甚至要被迫出让土地已让庞贝人心有不甘。再加上之后的圆形剧场骚乱,被宿敌上诉至罗马,继而被元老院和皇帝施加人员放逐的制裁及角斗表演的禁令。公元62年一场严重的地震又使城中的公私建筑大半被毁。这一连串的打击无疑重创了庞贝这座原本“最光荣的殖民市”。这个时候,我们的墓主人挺身而出,尽力斡旋,挽回君心,推动制裁和禁令的解除。毫不夸张地说,他凭一己之力挽救了庞贝外在的地位和声誉以及内在的繁荣和活力。

罗马帝国初期政治上的一个显著特征就是,随着罗马中央一个统治王朝(“奥古斯都家族”)的兴起,地方上的政治主动权也从传统的共和机构( 例如市议会与公民大会) 转移到了地方精英和皇帝崇拜祭司这些个人的手中。

首先,一个无可回避的政治现实是,与罗马中央王朝的交流已经成了关系到共同体兴衰的头等大事。以庞贝为例,用富兰克林的话来说,“她早就积极地向罗马统治者靠拢”:她不仅授予历任储君“殖民市庇主”的头衔或双执法官之一的名誉官衔,还针对在位皇帝和储君设立专门的祭司,市议会、各团体与公民个人也争相向“奥古斯都家族”(domus Augusta)成员奉献荣誉铭文和塑像,为其建造神庙、纪念物及举办庆典活动。在此背景下,能够代表地方直接与罗马打交道的个人成为城市庇主与领袖,便不足为奇了。新发现墓葬的主人显然就属于这一类的“中介—地方领袖”。如其果真是阿雷尤斯·尼基狄乌斯·迈尤斯的话,那么他的这一角色从尼禄时期一直延续到了韦巴芗时期。而庞贝自公元前80年成为罗马的殖民市以来,就一直不缺这样往来交通的人物:从三头统治时期的昆图斯·撒路斯提乌斯(Q.Sallustius),到奥古斯都时代的皇帝祭司玛尔库斯·霍尔柯尼乌斯·鲁弗斯(M.Holconius Rufus),再到上文提到的与迈尤斯差不多同时代的“尼禄·凯撒的终身祭司”卢克莱提乌斯·萨特里乌斯·瓦伦斯。他们的事迹有力地证明了,“少数与罗马有关系的个人可以塑造像庞贝这样一座城市的面貌,并将罗马的统治观念带到地方城市里”。

如果我们再放眼罗马帝国初期意大利的各个殖民市、自治市乃至行省城市,就可以发现,庞贝仅仅是罗马世界的一个缩影,实则几乎到处都有这样鼎鼎大名的“中介—地方领袖”:在邻近庞贝的赫库兰尼姆有玛尔库斯·诺尼乌斯·巴尔布斯(M.Nonius Balbus),在沃尔泰拉(Volaterrae)有凯奇纳兄弟(Caecinae),在比萨则有提图斯·斯塔图列努斯·雍库斯(Titus Statulenus Iuncus),等等。同我们在庞贝看到的情况一样:一方面,地方依靠这些人的庇护和捐助来维持城邦生活的正常运转与活力,提升本城市在一个地区乃至整个罗马世界的地位和权益;另一方面,借助他们在母邦的影响力,皇权观念渗透进了城市居民的日常生活当中,地方对于罗马的认同感也得以迅速建立。

墓志铭的末尾告诉我们,墓主人谦逊地婉拒了城邦献给他的“庇主”称号。用波戴尔的话来说,“某一个人对自治市和殖民市精英所能期待的最高荣誉头衔表示婉拒,这在拉丁铭文中是前所未见的”。像“殖民市领袖”(princeps coloniae)和“殖民市庇主”(patronus coloniae)这样的称号本身具有重大的意义,因为它们使人联想起罗马皇帝的称号——所谓的“元首”(princeps)与“祖国之父”(pater patriae)。作为荣誉头衔而非正式官职,其反映了某种道德上的优越性。诚如沃尔特·默勒对于迈尤斯的评价,“作为韦巴芗皇帝的祭司,他是联结皇权观念的直接纽带: 不难想象,他对于庞贝人来说就是‘一个微缩元首’(a microcosmic princeps),同在罗马的皇帝一样是民众的首要捐助者。由此,罗马的镜像在地方城市的层面上实现了,不仅体现在庞贝有自己的市政官员、元老院和民众大会,还体现在它有了自己的第一公民”。从新发现墓志铭来看,它的确在好几个方面都将庞贝比作像罗马一样的共和城邦,将墓主人比作像元首一样的“第一公民”。

铭文通篇流露出对殖民市主人“庞贝人民”有如像对作为国家主权来源的“罗马人民”那样的推崇意识:比照populus Romanus(“罗马人民”)这一概念的populus Pompeianus(“庞贝人民”)在第1、4、6、7行反复出现,第4行甚至出现了两次;墓主人为庆祝成人式所举办的公共宴会、在粮荒期间进行的粮食救济都点明了是针对“庞贝人民”的;他打破等级惯例,将平民排在市议会元老之后、“奥古斯塔里斯”与乡贤之前接受婚礼上的现金馈赠,也表现出对于“庞贝人民”的格外重视。此外,他赞助的一场角斗表演号称“足以媲美罗马最光荣的殖民市所举办的任何一场表演”;他凭借与皇帝的私人关系,成功地将角斗士班子带回了“他的家乡庞贝”,这些都彰显了他身上强烈的城邦自豪感与认同感。直至最后,庞贝被界定为像罗马一样的由“公民同胞”(civium suorum)所组成的“共和城邦”(rei publicae,l.7),标志着对庞贝的定位与认同达到了顶点。

在此前提下,墓主人事事表现得有如这个“共和城邦”的“第一公民”。墓志铭以“他向庞贝人民捐献”作为开端,以“庞贝人民提请他”作为庇主、认可其功绩达到高潮。最能体现其“第一公民”形象的是,他在粮荒期间向民众提供廉价粮食,是以“他对公民同胞的关心超过了对其私人财产的关心”,并且“为了确保他的慷慨能够惠及每个人”,面包是“向民众逐一分发”的。

如果我们再拿这篇以“业绩录”形式呈现的墓志铭同堪称“业绩录”之范本的《奥古斯都功德碑》(Res Gestae pi Augusti,以下缩写为RGDA)做对比,不但可以发现墓主人和奥古斯都皇帝在捐助模式上十足的相似性——例如,选择人生重要的转折性时刻如成人、结婚、当选官职时向民众馈赠钱粮;在饥荒时,一力承担起确保城邦全体公民粮食供应的责任;自掏腰包举办各类赛会表演,以尽可能多的角斗士和野兽的数量及种类来取悦民众——更为关键的是,他在地方政治运作中对元首统治方式和理念的效仿。

墓志铭最后对他应得荣誉“经一致同意”(universus…consentiret,l.7)的强调,很像奥古斯都在其《功德碑》末尾对于统治共识的强调:“元老院、骑士等级以及全体罗马人民一致欢呼我为‘祖国之父’”(RGDA 35.1)。而墓主人在“民众提请”、“市议会一致同意”的情况下却不肯接受这份荣誉,“声明他承担不起作为其公民同胞之庇主”,此举也深得元首统治中以退为进的“推就”(recusatio)法则之要义。奥古斯都一生同样多次婉拒“罗马元老院与人民”加诸己身的诸多职权和荣誉:“元老院与人民授予我的独裁权力,我均谢绝未予接受”(RGDA 5.1); “授予我的终身长年执政官职权,我拒未接受”(RGDA 5.3) ;“罗马元老院与人民一致同意推举我为独一的、拥有最高权力的法律和道德监督,但我拒不接受加给我的任何违背祖先习俗的官职”(RGDA 6.1)。

在有关元首统治合法性的观念体系当中,以及在罗马人对于“好元首”的评价标准里,不追求过分逾矩之权力和荣誉,出于对国家和公民的责任而非私利行使统治权都是其中最核心的一条。无论是奥古斯都在其《功德碑》中所自诩的谦逊,还是塔西佗笔下提比略在继位时的“忸怩作态”——“仿佛古老的共和国依然存在,而他本人还不能肯定是否应当掌握统治大权似的”,抑或小普林尼在《颂词》中对于图拉真被涅尔瓦收为养子的赞美——“只有你一人不愿接受它,因为你不愿接过皇权(recusabas enim imperare),这是你会善加统治的一个确凿无疑的信号”,无不是这一理想观念的再现。正如华莱士—哈德里尔所言,“(并非法定制度的)元首统治就是由从一任到下一任不断重复上演的‘推就’仪式所确立的”。显然,我们的墓主人忠实效仿了元首在这方面的榜样。很有可能也像元首一样,他在谦辞再三之后最终还是接受了“庇主”头衔,但这番“推就”会使到手的荣誉显得更加的名正言顺。

最后,尽管墓主人当时身无官职,然而在推却荣誉时依然使用了类似保民官所握有的否决权(ipse privatus intercessit,l.7)。他作为一介私人能够否决双执法官之一的提案,这一事实本身就说明了,他个人在地方上的权势并不取决于其是否担任官职或掌握了哪些具体职权,这一点也如同奥古斯都在《功德碑》里对自己在罗马国家中地位的界定——“我的权威超过了所有人,但是我握有的权力并不比在每个职位上我的同僚更多”(RGDA 34.3)。