从危文绣改嫁风波看,中国妇女解放的艰辛历程

来源:中国国家历史

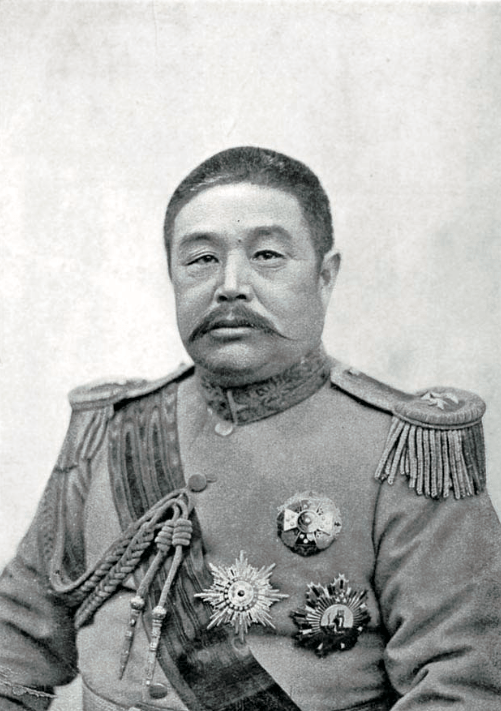

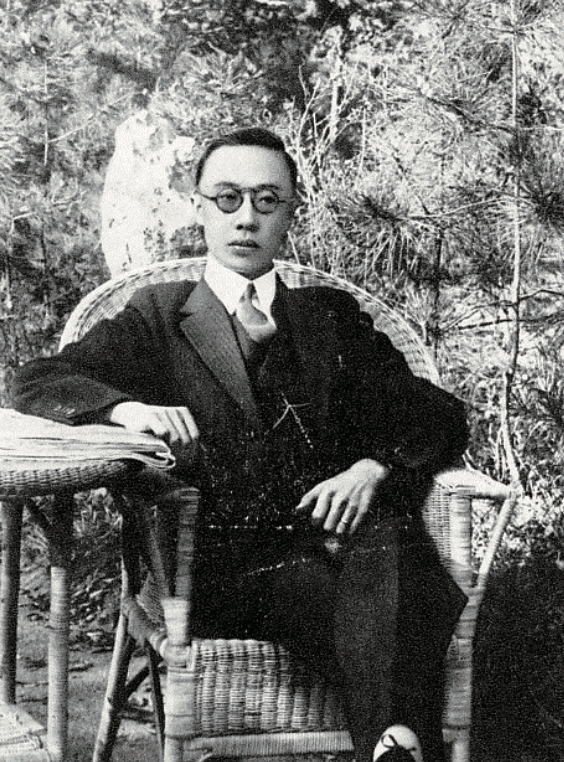

黎元洪

出身卑微,总统宠爱

危文绣,江西人,原名危红宝。幼年家乡遭灾,父母双亡,流落至汉口烟花柳巷。凭其天生丽质与婉转的歌喉,成为红极一时的名妓。1905年,清廷钦差大臣、兵部侍郎铁良赴湖北巡察,湖广总督张之洞派时任湖北新军第二镇协统兼护统领的黎元洪负责接待。公务之余,黎元洪陪铁良到“书寓”春院冶游,由此与危红宝相识并生情。不久,黎元洪为危红宝赎身,纳为小妾,更其名为黎本危。

危文绣

黎元洪的原配吴敬君,9岁便到黎家做童养媳。自黎本危进门后,二人倒也相安无事,一个主内一个主外。黎元洪的侧室只有黎本危一人,黎府上下皆称之为“姨太太”。1911年武昌起义后,黎元洪为都督,革命军与清廷鏖战正酣之时,黎本危曾代表黎元洪亲往前线慰问伤兵,激励将士,当年报纸对她一片誉扬之声。从此,黎府上下均以黎夫人称之。1912年民国建立后,黎元洪先后当选副总统、大总统,每与外宾宴会,多携黎本危出席,樽俎之间,俨然是正夫人。黎元洪二次出山后,只有黎本危一人随侍左右。

黎氏族谱

1923年6月,黎元洪在直系军阀的逼迫下通电离京,乘坐专车赴天津途中,被直系军阀王承斌拦截并索要中华民国国玺和大总统印信。黎元洪说,印信均由其妾黎本危保管。黎本危此时已成为中华民国的掌印夫人,黎元洪对其的信任程度由此可见一斑。

黎元洪被逼下台以后蛰居津门,在黎元洪身边朝夕侍奉者,也只有黎本危一人,因此她更加受到黎元洪的宠爱。黎元洪当时在天津置有两处房产,一在英租界伦敦道(今常德道),一在德租界威尔逊路(今解放南路)。黎本危嫌威尔逊路上的楼房稍显腐旧,黎元洪立即依其意愿重新翻盖,耗资甚巨。

此时的黎本危不但深得黎元洪信任,而且在黎家拥有很高的地位和话语权。

脱离黎家,青岛再婚

1928年夏,黎元洪在天津病逝。由于黎元洪生前对遗产分析甚清,尤其优遇黎本危一人,因此黎本危生活优裕,而黎夫人吴敬君则深受打击,于1930年郁闷而亡。据《北洋画报》中的《危文绣再嫁少年婿》一文称:

危文绣于黎元洪病故后,即游行平津沪汉各地,萍踪不定。时黎家每月供给生活费500元,无论行至何处,准时如期汇寄。直迄1934年秋,危文绣返津,寓英租界福善里内,意欲脱离黎氏家族,时黎氏在津亲友,百方劝慰无效,乃允台所求,并由黎家给予赡养费2万元,惟黎元洪处置遗产之遗嘱则须废除。盖危文绣本人既声明要脱离,自无享得遗产权利也。

而据《论语半月刊》中《湖北同乡组织义愤团讨危王》一文称:

产权利也。 黎公先前为本危终身计,于天津德租界特置住宅外,更给赀巨万,以资维持。黎死未久,本危竟向法院控诉黎公子遗弃,经法院判决,黎子给予养赡费若干。

虽然两段文字记载不甚相同,但可以确定的是,黎本危曾由于与黎家子女发生矛盾而对簿公堂,于1934年秋经法院判决黎本危脱离黎家。但双方的交换条件为黎本危获得一笔赡养费而放弃遗嘱中的各项继承权,并发表声明称:“前黎大总统给予文绣个人之遗嘱(关于遗产之处置问题者),自登报日起废除,以后不生效力。”黎本危脱离黎家后更名为危文绣。

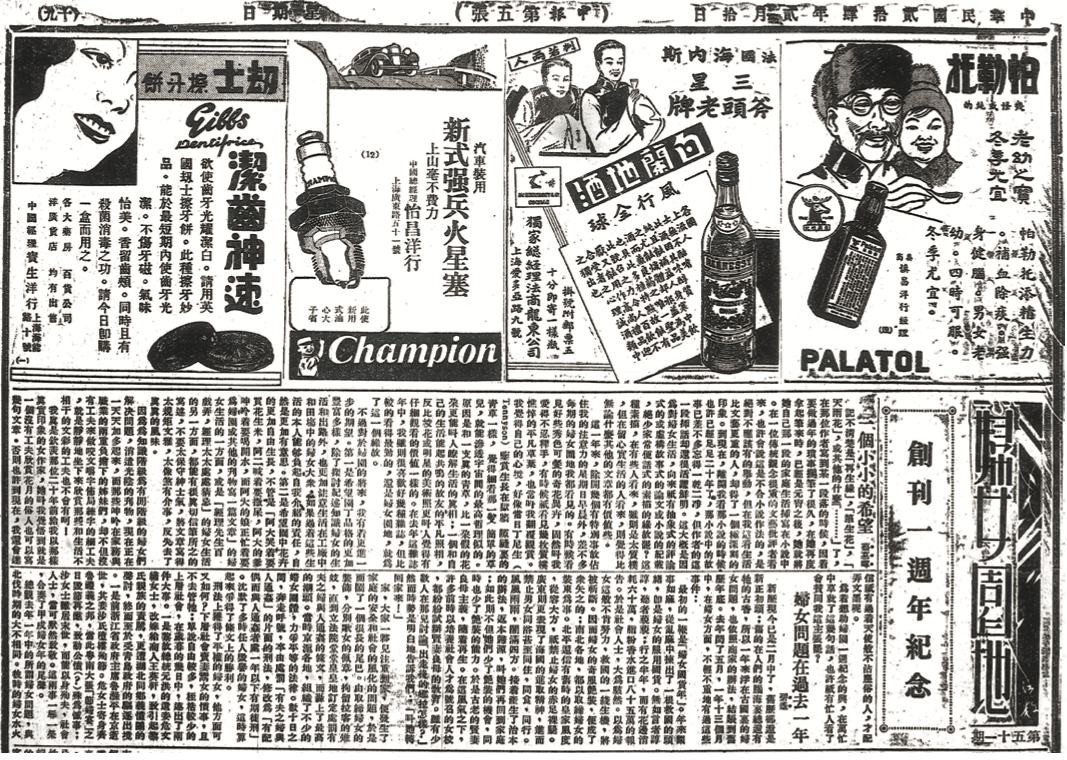

1935年1月29日《北洋画报》中的《危文绣再嫁少年婿》一文

据史料记载,在脱离黎家前,危文绣依据遗嘱获得黎家在天津的大部分房产,并将德租界的房产租与天津东兴楼饭庄。她还投资10万元与商人王葵轩开办了一家绸缎商铺。王葵轩长袖善舞,生意做得风生水起。三年后即在青岛开设了分店,置办了房产,成为青岛颇有名气的绸缎商。尽管王葵轩比危文绣小十余岁,但在合作中,两人产生感情。加之此时危文绣与黎家关系不睦,让她与黎家渐行渐远,坚定了改嫁的信念。

黎氏家族多生活在北平和天津。与黎家脱离关系、确定改嫁后,危文绣担心黎家获悉后会出面干涉,遂选择在青岛国敦酒店举行婚礼。婚后,危文绣还在平津各报纸刊发结婚启事。岂料,一石激起千层浪,此事竟成了1935年的一个社会焦点。

民国女性形象

封建礼教,根深蒂固

当时,废除纳妾、婚姻自由、男女平等均已写进民国的法律,但“从一而终”“烈女不事二夫”“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”“饿死事小,失节为大”等封建礼教思想,仍是妇女婚姻观念的金科玉律。现实中的妇女们即使对于自己的婚姻极为不满,也极少有勇气主动提出离婚,死了丈夫的妇女更不敢再嫁。当年的社会舆论歧视离婚妇女,更歧视改嫁妇女,让她们在人前抬不起头,因此,大多数丧夫妇女只得孀居一辈子。

危文绣的改嫁被黎府中人当作奇耻大辱,既辱没了黎家,又辱没了中国大总统在国际上的形象。而旅青的湖北同乡组织更是激于义愤,公开发表《湖北同乡组织义愤团讨危王》宣言,声讨危文绣和王葵轩:

近日青岛上海各报,迭载黎前大总统之妾黎本危改嫁一事,深为黎公叹息。此等丑事,何忍多提。以污我笔墨。惟改嫁地点,适在青岛,旁观者对于鄂人置之不理,颇引为怪,同人等激于义愤,未便缄默……查改嫁原不足计较外,惟其事于国际体面攸关,于黎公身价有损,更于礼教风俗有妨。

危文绣也不甘示弱,发表了一篇公开信予以回击,言辞颇具反抗意味:

人之爱情,受命于天,其进行亦无止境。当此文明世界,新道德盛兴之际,孀者再嫁,礼所不禁;居孀守节,苦度岁月,乃愚妇所为。君等责我不应再作冯妇,此正智者见智,仁者见仁,吾亦深谢君之隆情。黎公待我虽厚,然20年来尽心奉侍,虽不敢谓报答厚恩,亦无亏妇道。乃黎尸骨未寒,既不能相容图存。君达人鉴我环境之艰难,或亦相谅。纵人或不谅,但求我心之所安,更曷所顾乎?

1935年1月21日《申报》中的《危文绣再嫁王葵轩》一文,在分析了他二人结婚的目的后,更想充当和事佬,从中调解。文章称,妇女再醮的原因不外三点:一性欲冲动,二经济压迫,三为家庭所不容。危文绣侍奉黎元洪20余载,经济压迫当可无虑。但危文绣年已43岁,而再醮一个30余岁的丈夫,其性欲冲动或所难免。王葵轩娶大自己十余岁的老女人的理由有三:一是为危的金钱所诱惑;二是以为危系大总统之妾,娶危则可附骥尾而行益显;三是出于好奇,认为总统之妾与寻常之妾毕竟不同。

当时的法律明文规定不准纳妾,小老婆即使有不轨行动,丈夫也无法向法院提起诉讼。何况当时黎氏已故,危文绣已脱离黎家,因此,危文绣再嫁王葵轩乃是很普通、极平常的事。“天要落雨乌云起,娘要嫁人横心起”,这只是危文绣的个人问题,与黎氏家风决绝无奈。这样看来,危文绣再醮,实属两全其美、皆大欢喜。对于黎氏家族可去除一颗眼中钉,对于危文绣更是后半生有所寄托。双方各取所需,何乐而不为呢?

危文绣的公开信

“沈鸿烈以故黎大总统之下堂妾危文绣,在青与商人王葵轩结婚,有玷黎氏名誉,特令公安局将危王驱逐出境。”1935年1月23日刊登在《申报》上的这则消息无异于火上浇油,将矛盾进一步激化。

1935年2月初,危文绣专程来到《申报》报馆申述冤苦,请求救济。适逢该报“妇女园地”专栏开办一周年,为此,该专栏遂以危文绣再嫁为题发表了十几篇文章,社会各界以此为阵地展开激烈争鸣。

《申报》“妇女园地”专栏的评论

《危文绣再醮的法律根据》一文从法律角度论述了危文绣再婚的合法性。1931年司法院对于妾与人通奸告诉权解释:妾与人通奸,丈夫无告诉权。丈夫对妾通奸尚无告诉权,遗妾为什么不能再醮呢?《民法》第972条规定婚约应由男女当事人自行决定。司法院1931年院字第49号解释称:孀妇再醮法所不禁。《民法》第987条规定女子自婚姻关系消灭后,非逾6个月不得再行结婚,但于6个月内已分娩者不在此限。这条规定原是为避免所生子女血统的混乱,换句话说,孀妇如欲再醮,也不过最多受着6个月的限制,何况无婚姻关系的危文绣呢?湖北同乡组织声讨函中称,如危文绣改嫁,则黎元洪所有给资及判决后的赡养费在法律上自有追还之必要。这显然违背了1932年司法院解释第780号:配偶之一方,继承他方遗产时,无论为全部或一部,因以取得该产之所有权,则再嫁再娶与既得权无影响。

而《再娶与改嫁》一文则道出了当年残酷的现实:在国家法律上没有明确规定之前,男子死了妻子既可以再娶,女人丧了丈夫当然也可以改嫁。然而,现实生活却是两样,只准死了妻子的男子再娶,而不许丧了丈夫的女人改嫁。因为中国礼教有“不孝有三,无后为大”之说,负有传宗接代使命的男子,死了妻子不再娶一个接替,试问祖宗的香火如何传承下去?至于女人则有“饿死事小,失节事大”之说,丧了丈夫的妻子,如不去上吊殉节就已不是巾帼完人了,还允许你改嫁?改嫁不仅辱没家门,更是糟蹋固有的道德!

一些为危文绣抱不平的人,至多也只能抬出民国的法律来进行辩护,说中华民国的法律并没有禁止孀妇改嫁,故危改嫁实为国法所容许。况危文绣与黎元洪结合仅居妾之身份,废妾后,危改嫁更是自己应有的权利和自由,并不受法律束缚。婚姻乃私人行为,又岂容他人置喙呢?但在国家有形的法律之外,尚有无形的道德。危文绣改嫁,即使法律所许,但也不能逃脱社会道德的裁制,社会舆论会质问你:女人改嫁,贞节二字如何保存呢?

《申报》“谈言”栏目的中《再娶与改嫁》一文

《我们所更应努力的》一文强调要想妇女得到真正的解放,必须彻底铲除根深蒂固的封建思想。如果要求女子守节只是男人,倒也情有可原,让人不可思议的是身受旧礼教压迫的女人们自己,也时常会用极严酷的态度来摧残、讥讽不幸的同性。难道自己做媳妇时被婆婆苛待,不得自由,得不到性的满足,就一定要在做婆婆后向下一代报仇吗?在过去,她们已经被逼迫成若干个危文绣而遁入空门或愤世自杀,难道今后还要让成千上万个危文绣再步后尘吗?危文绣被青岛市府驱逐离开青岛,还可以到其他城市居住,但如果走到哪里都被社会歧视和舆论谴责,那么她就无处可逃、无路可走了!所以,有觉悟的姊妹们,除了反抗那些压迫妇女的明令之外,更应该努力去铲除存留在人们头脑中的封建思想,那些更基本、更普遍的桎梏,我们必须设法挣脱它,才能得到真正的解放。

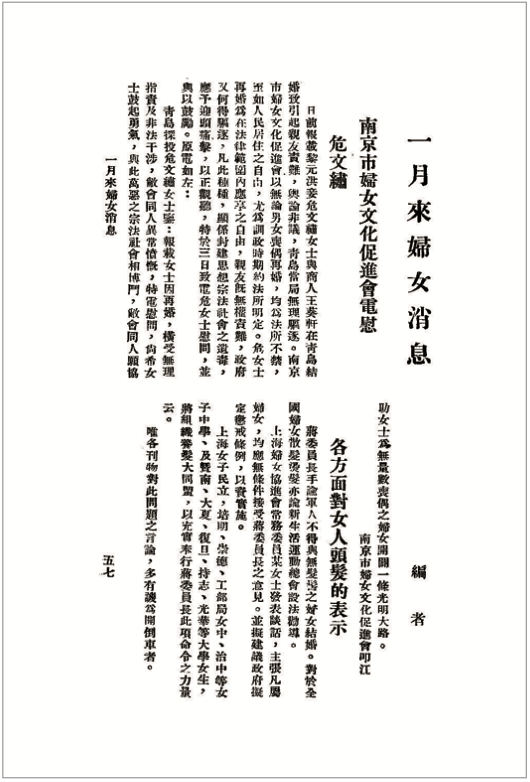

据1935年出版的《妇女共鸣》第四卷第二期、第三期中《南京市妇女文化促进会电慰危文绣》《上海市各妇女团援助危文绣》两文称,为危文绣再婚横遭封建社会责难、青岛市当局非法驱逐一事,上海妇女运动同盟会、妇女协进会、妇女节制会和中华妇女社等团体,召开紧急会议,共谋应对措施。陈令仪、王瑞竹、温嗣、杨志豪、史良、刘寄尘、陈凤兮、郭箴一等妇女代表,一致决议致函慰问危文绣女士,必要时可集体进京请愿。

南京市妇女文化促进会致危文绣慰问电

3月3日,南京市妇女文化促进会向危文绣致慰问电称:

青岛探投危文绣女士鉴:报载女士因再婚,横受无理指责及非法干涉,敝会同人异常愤慨,特电慰问,尚希女士鼓起勇气,与此万恶之宗法社会相搏斗,敝会同人愿协助女士,为无量数丧偶之妇女开辟一条光明大路。

众叛亲离,孑然一身

1935年1月30日《申报》消息称,接到青岛市府限期出境通知后,危文绣甚为不安,曾请人向青岛当局试图疏通,但无任何效果。公安局抓捕了王葵轩,查封了他在青岛的绸缎铺。被逼无奈,危文绣拟移居北平。28日,她曾函致其北平亲属,申述嫁王葵轩苦衷,拟只身来平寄居,暂避社会舆论之攻击,并恳请亲属在北平代觅房屋。但其亲属严词拒绝,并且断绝了与她的书信往来。

无家可归的危文绣孤身一人辗转来到杭州,尚未寻到落脚之所,却收到了王葵轩托友人从天津转来的一封信。信中称,他纵然是一个卖油郎,也不该有独占花魁之念。为此,他已答应沈鸿烈开具的出狱条件:今后不再与危文绣有任何往来。危文绣捧读书信,双手颤抖,涕泪交流。万念俱灰的她意欲在西湖附近某禅寺内敲木鱼度过残生。

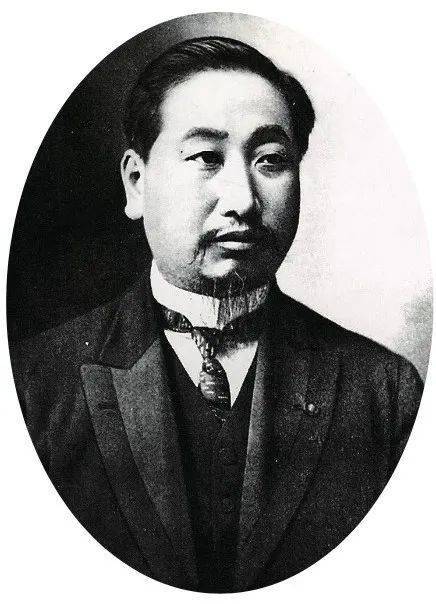

就在此时,传来了66岁的熊希龄与33岁(实为39岁)的毛彦文在上海慕尔堂隆重举行婚礼的消息,举国一片赞美和艳羡之声。

熊希龄还写了一首定情诗词《贺新郎》,一时传为佳话。同样是再婚,舆论的声音竟有天壤之别!危文绣感慨万千。她也用《贺新郎》的词牌,挥笔写下一首哀怨悲情而又充满抗争的诗词:

往事嗟回首,叹年来,惨遭忧患,病容消瘦。欲树女权新生命,惟有精神奋斗。黎公去,谁怜蒲柳。天赋人权本自由,乞针神别把鸳鸯绣。青岛上,得相守。琵琶更将新声奏。虽不是,齐眉举案,糟糠箕帚,相印两心同契合,恍似当年幼。个中情,况自浓厚。礼教吃人议沸腾,薄海滨无端起顽沤,干卿事,春水绉。

不久,这首诗词在《申报》的“妇女园地”栏目公开发表,引起广泛关注。孙黻章以《男女对照表》为题在《申报》上刊发一副对联:“黎本危再嫁王葵轩,新故交谪,逐出青岛;熊希龄续娶毛彦文,宾客趋贺,欢腾歇浦。”

熊希龄

据同年2月18日《申报》消息称,危文绣于16日晚抵达北平,17日重返天津,自称其此行纯系访友。当记者问其婚后感想时,危文绣置之不答。

遍查国民时期各种报刊,唯在1936年5月13日《申报》的一则天津专电中,找到些许危文绣的消息。消息称,在天津特一区12号路上的日本浪人和白俄人合资开设的某娱乐社中,警察局发现在野军政界人员、名媛等数十人,在此聚众轮盘赌。12日凌晨,警方突击行动,捕获男女赌徒30余名,押送公安局。其中即有危文绣。从此,危文绣就像人间蒸发一样,杳无音讯。

结 语

从整个事件看,危文绣是一个敢于抗争、不轻言放弃的叛逆女性。黎元洪去世后,她不甘后半生孀居、孤独终老,而毅然放弃家产,脱离黎家,选择新生;她与王葵轩再婚后,在报纸上高调刊登启事,昭告天下;她撰写公开信与黎氏家族为代表的封建卫道士针锋相对,据理力争;她勇敢地拿起法律的武器,奔赴上海《申报》寻求舆论上的声援。也正是她叛逆的性格与封建礼教的格格不入,才导致了她的悲剧结局。

《玲珑妇女图画杂志》中的《危文绣的不幸》一文

危文绣自幼父母双亡,沦落风尘,卖笑为生。幸运的是,他遇到了民国大总统黎元洪,让她从人生的谷底触底反弹,一跃成为“民国第一夫人”,成为人上人。然而,风光一时的华丽转身,犹如水中月、镜中花,随着黎元洪的离世,没有任何社会地位的她失去了依附和靠山,不得不重回家庭妇女的本色,但仍能安有所居、衣食无忧。黎元洪原配的子女出国留学后渐渐成人,成为有知识、有思想的民国达人,与尚未及时转换角色的危文绣发生矛盾在所难免。黎氏家族的不容与她巨大的心理落差,热热闹闹的黎氏大家族与她内心的孤寂,让她不得不抛弃家产、顶住封建礼教的压力,寻求自己的新生活,改嫁王葵轩。为了证明小她十几岁的丈夫选择她的正确性,为了让自己像个正常人一样度过余生,甚至带有对封建礼教的蔑视和挑战,危文绣将她的改嫁大胆昭告天下。导致黎氏家族和封建卫道士的一片指责,青岛市长沈鸿烈下令逮捕王葵轩、驱逐危文绣。尽管她使出浑身解数予以反击,四处奔走,寻求救济,但迫于淫威的丈夫无奈地选择了放弃,昔日的亲朋好友宣告断绝一切往来,数千年来根深蒂固的封建礼教将她重新打回到了社会底层,成为无家可归的孤家寡人。在一切努力均告失败后,她沦为一个自暴自弃的赌徒。危文绣大起大落、过山车般的跌宕人生,终以悲剧收场。这正是她所处时代中妇女生活的真实写照,更是时代悲剧的缩影。

尽管如此,危文绣的改嫁事件在中国妇女解放的漫长征程中仍具有重要意义。1919年五四运动后,传统的婚姻观念发生动摇,以知识分子为代表的青年人主张打破一切旧道德、恶习惯,打破一切非人道的不自然的机械婚姻制度,建立起平等、自由,以恋爱为基础的男女结合,使男女当事人成为婚姻的主体;尤其是长期处于婚姻被动地位的妇女开始觉醒,她们不再默默忍受男性的虐待和顺从父母之命而奋起抗争。但男可以再娶、女不能再嫁的思想仍然禁锢着孀妇的改嫁步伐。危文绣的改嫁,虽然没有像淑妃文绣与逊帝溥仪离婚后,在平津一带引发离婚潮,为世人称为“妃子革命”,也没有像熊希龄与毛彦文结婚,带动了张海若与杨嗣馨、齐燮元与华泽愉等一批老年男人的再婚,而将1935年称为“老人结缡年”;

溥仪

但危文绣作为公众人物的改嫁,无疑是对旧中国封建礼教的挑战,更为铲除妇女“从一而终”“烈女不事二夫”“饿死事小,失节为大”等封建礼教思想打响了第一枪。我们也应该给她一个“孀妇改嫁先行者”地位。同时,危文绣的悲剧,也昭示着中国的妇女解放、男女平等还有较长的一段路要走。