徐静波 :宋教仁与宫崎滔天

作者:徐静波

01

宋教仁与宫崎滔天的相识

宋教仁在1904年11月初策划反清起义失败后,沿长江东下,经上海乘船东行,于1904年12月8日抵达长崎,12月13日在横滨登陆后前往东京,自此开始了他的东京岁月。根据他的日记和其他相关史料,除了1907年4月他为策动马贼举事临时前往中国的东北之外,应该在日本一直待到了1911年1月初。期间除了接触新知识、参加革命活动外,与日本志士的交往,也构成了他日本岁月的重要内容,这在他止于1907年4月的日记中也多有记载。说起这一时期与中国革命相关的日本志士,宫崎滔天应该是最有代表性的一位。

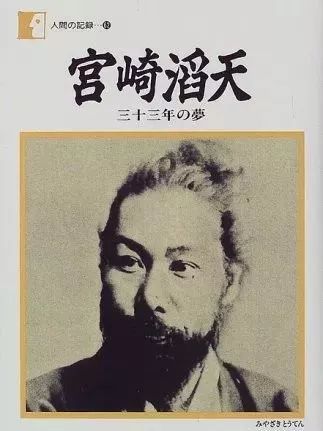

出生于熊本的宫崎滔天(1871-1922)在中国革命史上是一个大家耳熟能详的名字。他受其兄长弥藏、民藏的影响,少年时即有侠义之心,在接受了近代新式教育的同时,也奠定了良好的汉文基础,约在20岁前后,受其兄长的熏陶,对中国和革命开始抱有兴趣,以后计划到中国去,在长崎开始跟随一个中文教师学习中国语(在近代日本,汉文和中国语是两个概念,前者是中国文言的阅读和写作能力,后者相当于现代汉语)。1895年11月,来到日本的孙中山认识了滔天的兄长弥藏。

1897年2月,经当时国会议员犬养毅(1855-1932)的斡旋,滔天等拜见了当时的外务大臣大隈重信(1838-1922),获得了去中国进行现状调查的机密费用。同年7月首次启程去中国,在香港和广东游历,9月上旬返回横滨时,在陈少白的寓所邂逅了孙中山,这是两人的第一次会面,从此结为终生同志。

宋教仁抵达东京时,滔天已是中国革命的热心支持者甚至是参与者,与以留日学生为主体的革命志士来往密切,并在1904年11月认识了自上海流亡到日本、来到滔天表演曲艺的广市场亭乐屋访问他的黄兴。

宋的日记中第一次出现滔天名字的,是在1905年7月17日:“得程润生来片,言宫崎滔天约于19日上九时与余会见。”程润生(1874-1914),名家柽,1899年秋来日本留学,毕业于东京帝国大学农科,革命志士,后来是同盟会骨干,与宋一同参与《二十世纪支那》的编辑,与日本的援华志士多有交往,后来经历坎坷,屡遭蒙冤,辛亥革命成功后,宋教仁专门撰写了长文《程家柽革命大事略》,满怀激情地颂扬他的革命事迹,两人情谊深厚。

滔天也在《亡友录》中撰有《程家柽君》一文:“他与我的相识,是在明治36年(1903年)的时候,在留学生的知己中,是结交最早的一个。他作为官费留学生,当时在(东京帝大)农科大学读书,支那的革命主义,将我们连结在了一起,我们的关系,胜过兄弟”(《亡友录》,《宫崎滔天全集》第2卷,东京平凡社1971年,第576页)。于是程家柽在与宋相熟之后,就想到了将其介绍给滔天。宋的7月19日日记中,对这次会见有详细的记录,有些长,但甚有意思,兹抄录如下:

“与润生同赴宫崎滔天之约。滔天君居内藤新宿,距此约十余里。余等乘电车去,良久始抵近滔天君居之处,遂下车行。既抵滔天君家,则滔天已外出,惟其夫人在,速客人,属稍待之。余等遂坐。良久,一伟丈夫,美髯椎髻,自外昂然入。视之,则滔天君也。遂起与行礼。润生则为余表来意,讫,复坐。滔天君乃言‘孙逸仙不日将来日本,来时余当为介绍君等’云云。又言:‘君等生于支那,有好机会,有好舞台,君等须好为之,余日本不敢望其肩背,余深恨余之为日本人也。’又言:‘孙逸仙所以迟迟未敢起事者,以声名太大,凡一举足皆为世界所注目,不敢轻于一试。君等将来作事,总以秘密实行为主,毋使虚声外扬也。’言次复呼取酒来,遂围坐而饮之。滔天君又言:‘孙逸仙之为人,志趣清洁,心地光明,现今东西洋殆无其人焉。’又言:‘现今各国,无一不垂涎于支那,即日本亦野心勃勃。日本政党中始终为支那者,惟犬养毅氏一人而已。余前往支那一切革命之事,皆犬养氏资助之。现今大隈重信之政策,皆其所主张者也。孙逸仙亦深得其助动力,盖纯然支那主义者也。君等既有作事之志,不可不一见犬养毅氏,余当为介绍。’至下午四时,始饮酒毕”(《宋教仁日记》(刘泱泱整理),中华书局2014年,第80-81页,下简称日记)。

02

宋教仁与宫崎滔天的交往

自此,宋教仁与滔天便常有往来,在1905年7月30日举行的中国同盟会创建会议上,宋教仁和滔天都是主要的参加者。据滔天的自叙,是他将兴中会的领袖孙中山和华兴会的领袖黄兴介绍认识的,他有一段很详细的记述,作为史料,不妨译述如下:

“明治37(应为38,1905)年春天,孙逸仙结束了在欧美的漫游回到了日本,到茅屋来访我,他得知仅仅两三年内日本就增加了许多中国留学生,便问我留学生中有无不同凡响的人,于是我告诉他黄兴是个了不起的人,于是孙就说:‘那我一定要去会会这个人。’我就说,我去吧黄兴叫来。孙说:‘不要那么麻烦了,待会儿我们俩去看他吧。’于是就一起到了神乐坂(东京一地名,距早稻田大学不远——引译者)附近黄兴的寓所。当时与我生活在一起的末永(即末永节,生卒年为1869-1965,日本浪人,这一时期与滔天一起参与中国革命,同盟会成立后的机关报《民报》的名义发行人是末永节——引译者)此时与黄兴住在一起,我让孙站在门外,拉开移门叫了一声‘黄先生’,于是末永就和黄兴一起探出了头,末永见到站在门外的孙,就叫了一声‘孙先生’,黄兴意识到了什么,因为屋内有很多留学生,他就做了一个手势叫我们不要进来,我也察觉到了,就走到门外等,很快的,黄兴、末永和张继三人走了出来,将我们带到了一家名曰凤乐园的中国菜馆。他们俩互相寒暄了一番后就好像是一见如故一般,谈起了天下革命的大事。我们也听不大懂中国话,不知他们在谈些什么,但为中国的豪杰在此相聚握手言欢感到高兴,与末永两人频频举杯。差不多过了两个小时,孙和黄两人只是在热烈谈论,酒菜不沾,到了最后终于一声欢呼举起了庆祝的酒杯。”(《清国革命军谈》,《宫崎滔天全集》第1卷,东京平凡社1971年,第282-283页)

滔天是个性情中人,他的记述未必十分严谨,关于孙与黄的初次相会,也有些不同的说法,但亲历者的叙述,就滔天一家,应该具有相当的信凭性。

留日学生在当年8月13日在东京饭田町富士见楼为孙中山举行欢迎会,宋教仁是主持人,滔天作为日本嘉宾致词,场面极为热烈。

在1906年9月5日由宫崎滔天等创刊的《革命评论》上,滔天发表了长文《有关支那留学生》,文章由各个小论题组成,其中批评了不少日本人借中国人来日本留学的热潮从中牟利的劣行:“尤为令人悲哀的是以营利为目的的支那学生教育也。日本虽然国土狭小,但也是一个以东亚先觉为己任的国家,富豪虽不众,也并非没有驰名世界的人物,我们希望他们能为支那人建造校舍,聘请良师,对其循循善诱真切启发,然事实却是,人们制造了种种借口来趁机榨取学生,以教育作为中饱私囊的工具,这样的人滔滔皆是!”

文章对中国留学生充满了期待:“他们自己已经觉醒。他们已经自己来寻求新学。已经无需对他们加以灌输,只需对他们进行激励,给他们鼓劲,由此来建设一个新支那国。不不,他们自己已经在着手建设了。”

滔天还颂扬了吴樾等革命烈士,断言中国已经觉醒,革命就要成功,并正告上之政界要人下之平民偷儿的日本人,不要再鄙视中国人,眼下在日本的年轻的留学生,不久就是新中国的建设者(《支那留学生に就いて》,《宫崎滔天全集》第4卷,东京平凡社1973年,第58-62页)。

宋教仁读到了这一期的《革命评论》,尤其对滔天的长文尤为感服,他在9月6日的日记中写道:“又接青山屋转寄来《革命评论》报一份,不知何人寄来者,拆视之,则所记皆政治的革命、社会的革命之论文、小说、记事,而尤注重于中国革命运动,其编辑人则题曰宫崎寅藏者也,余始悟此报为宫崎兄弟等所组织,不胜欣慰之至者久之。其中有《就支那留学生》一篇,言中国革命主义之盛及留学生之不可侮,中有论及吴樾、陈天华、史坚如为国捐躯、慷慨就义之处,余心亦感动,不觉泪下良久也”(日记第217页)。

宋后来知晓《革命评论》是滔天专门给他送来的,于是他在日记中写道:“写致宫崎寅藏信,谢其送报,并请其每月送阅一份,改日即付上报资也”(日记第219页)。由此可知,宋教仁与滔天彼此识见的契合和精神的融通,已经超越了一般的国界,在打破旧世界、建设新东亚(宋的心目中其时主要还在于建设新中国)的目标上,成为了彼此共鸣和欣赏的同志。

03

宫崎滔天对宋教仁的关怀

滔天是一个浪迹天涯的侠客般的志士,他对中国革命的倾心支持,一半是出于政治信念,一半也是由于他的侠士般的正义感和热情。当时宋教仁在同盟会中的地位并不很高,滔天与他的交情也不算很深厚,但当宋教仁由于革命工作的繁忙、在异域的紧张感以及青年期心理的敏感和躁动而在1906年患上了较为严重的神经衰弱症时,他热情地伸出了援手。

当时宋的症状是睡眠不良、精神萎靡、食欲减弱,时常坠入神思恍惚的状态,于是在友人的劝诫下,从8月20日开始,住进位于东京田端的东京脑病院治疗。9月25日,在《民报》社遇见滔天的妻姐前田卓子(1868-1938,常年居住在民报社,照料中国人的日常生活,被亲切地称为“民报社的大妈”),“前田氏告余,前日曾寻余至早稻田,欲余往九州熊本伊家中居之,并云伊家在海滨,又远市尘,甚清静,适宜于养病云云。余答以待余思索后再定。”(日记第233页)10月15日早上,黄兴和前田又带着水果来看望他,“庆午(黄兴)言:‘昨日与宫崎氏等谈及君病,谓非仅在病院所能治愈者,须在最适于使心性快爽活泼之处居之而后可。现宫崎氏已赞成劝君速去院至伊家居之,谢绝世事,而日以爽快活泼之事自适,伊处亦无他人往来,且其家中甚自由,饮食皆可随意’云云。

前田氏亦极力助言之,且谓宫崎家旁有一寺,无事时且可往寺中闲游,此地甚好也。余听其言亦觉有理”(日记第266-267页)。11月4日宋出院后,翌日移往位于新宿的滔天家居住,“宫崎之夫人即为余扫拾房间,……其房在其家屋深处,有窗临街,颇可居也。……夫人前田(槌子)氏和坦可亲,其家庭之乐甚足羡”(日记第278页)。滔天曾托宋教仁一件要事,即将他所撰写并经杨勉卿译成汉语的《孙逸仙传》进行校订,宋欣然应允,此后花费不少时间校订这部传记。

从上述滔天对宋的照拂和自著校对的托付来看,彼此差不多完全是革命同志的关系。当然,滔天与孙中山的友情更为深厚,对其也极为崇敬,滔天也知晓宋等原来湖南派的革命党在政治主张和方法作派上与孙中山有些歧义,就个人立场而言,他更靠近孙中山,且加之宋教仁年纪尚轻,从滔天有关中国革命的著述来看,宋本身在他心目中的分量并不很重,在他所撰写的《清国革命军谈》、《支那革命物语》等中几乎没有提及宋教仁,在他1919年所撰写的《亡友录》中记述了孙竹丹、陈天华等为革命捐躯的志士,他也为黄兴写了许多悼亡文,但没有单独为宋教仁写过一篇纪念文章,这可看出他对宋教仁后期的革命活动、尤其是组建国民党、倡导政党内阁的主张似乎多少有些微词。不过在宋教仁的日记中,滔天名字的出现十分频繁,这至少表明,在宋的心目中,滔天是一个十分重要的存在,他对中国革命的热心支持乃至积极参与,都使宋很受鼓舞。