唐朝地缘政治中的河西走廊

在中国历史上,河西走廊位置的重要性主要体现在王朝国家的结构性经营上面,我们常常看到:当一统化王朝建构之时,它的作用就得以发挥甚至充分地施展;反之,当政权集中在中原地区之际,它的作用就不再彰显,或者反过来说,一旦它的作用丧失了,王朝的一统化结构也就不存在了。如此看来,河西走廊的功能和作用,与王朝的建设乃至经营的整体性发生关联,这是我们将其定位的出发点,我们将这种关系称作“结构性关联”。它的重要性既然体现在王朝国家的建构及其运行之中,而王朝建设的本质,就是一个统治集团依据特定地区组织特定的人群形成一个有效治理的社会,因而它是政治性产物。在这个权力结构中,地域是王朝形成的空间基础,王朝必须依赖特定的地域施加治理,如此,地域就被赋予了政治意涵。河西走廊就处在这种意涵的空间之内,它的作用也彰显于这一框架之中,采用“地缘政治”视角做分析,应当是了解它的一个较佳方法。然而若进一步追问,国家建构与经营的基本面除了特定地区之外,还有什么是更为重要的因素呢?毫无疑问,人群才是决定性的要素。国家、王朝所有的建构,归根结底,都要落实在对人群的(有效)治理之上。于是,“结构性关联”“地缘政治”和“异质性人群组合”就成为本文解释“河西走廊”这一概念的三个维度,那么,它在唐朝建构中的位置是如何展现的呢?

唐朝的案例之所以典型,就在于河西走廊的地位在它前后300年经营中发挥的作用迥然有别,尤其能反映出结构中整体与支脉这二者之间的联动关系。

前期的唐朝,表现出来的是兼跨农耕和草原多重地域组合的状态,尤其活跃其上的多样性的人群汇聚,这样的王朝亦可称为“帝国”。它符合帝国的基本特质:众多的异质性人群、广阔的领土、思想和社会的多层面展现等等,当然,居于统治地位的是以君主为首的政治集团,它对所属范围进行不同程度的、或因地制宜的治理。那么,唐朝为什么要建设一个跨越性的复合型帝国呢?这与统治集团的起家有着直接关联。

当初宇文泰创建关陇集团,旨在消灭东魏这个对手,他们最终兼并了东魏的后继者北齐,随后走向中原北方的一体化,这就打破了西晋以来的四分五裂局面。历史表明,具备这种能力的是北方而不是长江以南的政治势力。北方势力抟合了中原汉人和草原高山之地的各种胡系势力,他们纠结起来形成了在冷兵器时代那种由骑射技术及其勇敢善战的人群组成所具备的军事能力,罕有其匹者;更关键的是,他们兼纳草原和游牧意识,一旦成了气候,其扩张势头就很难被阻遏,李渊集团便是如此。他们在控制中原内地之后,也就是传统的华夏本土一旦稳定,向以北方为主的四方开拓就成为王朝强盛的必备之路。这种建国举措并非始于他们,可以追溯至秦始皇时代,到汉武帝掌权后进一步跟进。它的基本思路是秉承西周尤其春秋战国以来盛行的五服和“九州·四海”观念,即华夷五方格局的呈现。在这种思想支配下,中原政权一旦具备能力,就会从中心向四方推进,推进的目的是将那些“蛮夷”纳入到王朝之内,“进化”到华夏之中,进而实现“教化四方”的目标。这种思维的本身就是拓展,李渊势力与此前有别的是加上了关陇集团胡汉的意识和气氛,将北方草原拓展的劲头结合进入华夏的固有观念之中,其张合力度,显然更胜一筹。

如上所述,这种王朝的建构,是落脚于人群组合这一根本的特质之上;对统治集团而言,则是如何有效地将不同的人群控制在自己的管辖之下。李唐向草原的推进,奔向的目标就是控制那里的人群,那些人与农耕的汉人有别,从事游牧或半农半牧生计,他们是中原人眼里的“异己者”(胡人)。其中,贞观四年(630)东突厥和旋后西突厥的相继被征服,宣告了唐朝复合型帝国格局的形成。唐朝将此前的羁縻手段制度化,设置了一批府州安置这些草原的游牧人。这些羁縻府州多处于农耕与草原的交接地带,也就是将那些纵横于草原深处的人群迁徙到农耕边缘,为何要做此处理?就是将他们置于朝廷能够掌控的范围内。因为他们“特殊”,不能完全照搬中原内地的行政管理模式,便采用“因地制宜”的措施妥善应对。显然,这种措施的背后沿承的仍是“五服”传统的脉络,其宗旨对准人群,十分明确。

高昌故城遗址

贞观十四年(640),唐朝征服西域腹地的高昌国,旋即改作西州(治高昌,今新疆吐鲁番)。这个举措的意义非同凡响,意味着唐朝将此地视作内地的正州而非羁縻州,也就是由朝廷派官直接控制。为什么将这个远在数千里之遥的西州置诸朝廷的直接掌控而非间接统治呢?证据表明,这里的汉人居多,自汉朝以来就是如此,他们与中原的同源使得唐朝设置直接机构进行管理不存在心理隔膜,但这只是一个表层原因,更本质的还是出自统治集团经营整体战略的考量。虽然存世的文献和出土资料尚缺少这方面的直接记载,但这并不妨碍我们做出推测。

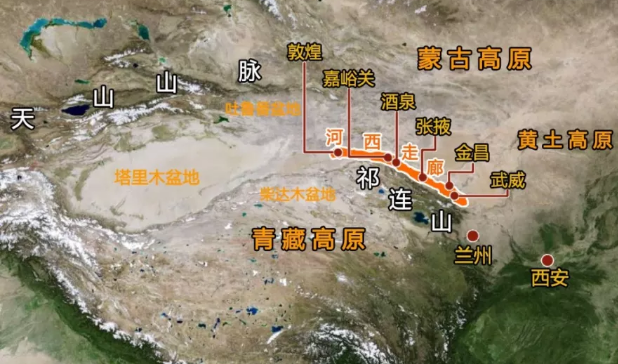

我们看到,唐朝设置西州之后的进一步举动就是再设军政兼理的安西都护府,它的管辖远远超过了州,加上随后的北庭都护府,它们监控的地盘包含了天山南北的广漠地带。考虑到当初用兵高昌并设置西州之时,魏徵等大臣曾批评朝廷舍近求远且劳民伤财,善于吸取教训且对魏徵尊敬有加的唐太宗,这次却置诸不顾,执意西进。显然,唐太宗及其支持者若没有国家经营的整体思路和方针政策的考量,是说不通的。因为用兵西域及其随后的控制管辖,需要大量的人力、物力和财力支撑,而它从那里获得的直接好处远远资不抵债,这就只有求诸王朝的经营盘局和整体的战略考量了。如此看来,西州就是唐廷以控制西域腹地战略据点进行考量的。西州的成功就意味着唐廷控制天山南北有了希望,它应该是这个战略布局的立脚点。正是在这种格局的安置下,将西域腹地与都城关中乃至整个内地连接在一起的这条“河西走廊”,它的地位就随之凸显出来。我们可以清楚地看到这样的事实:只要开拓进入西域腹地,将它纳入王朝控制的范围,河西走廊的联络和交通就不可或缺。这条连接的纽带,是中原内地与亚洲中心腹地这两大板块能够衔接在一起的助推力量,没有它,板块的各自分落就不可避免。为什么这样说呢?河西走廊的北端是蒙古高原的纵深之地,从这里西去直抵阿尔泰山系,这片区域历来是游牧势力活跃的场所,多沙碛戈壁,难以生存,更不易形成通路;河西走廊南部则是高耸入云的青藏高原之北缘,那里亦属人迹罕至之地,更无从轻易通过的道路,且为吐蕃所控制。这样看来,能够起到沟通东西且水草茂密、适合行进的通路,就只有这条走廊了。

河西走廊成为连接唐朝内地与西域腹地的战略制衡点,这是它作用的重要体现。然而内地与西域的连接本身,正是唐朝国家整体框架建构的一个组成。从前期朝廷一系列布局的筹措看,唐廷建构的整体,应当是以中原为中心,再连接北部的广漠草原,二者并置形成主体框架。为此,就须勾连东西两翼,将其打造成为控制北部的两个支架。这应当是唐朝整体布局的基本定位。西翼支架的设置,就是通过河西走廊来发挥作用。唐廷用兵辽东,以征服高句丽为支点,通过设置郡县和安东都护府等手段,搭起了东部支架,从那里稳定草原。这种战略开启于唐太宗当政,继续于唐高宗即位之后乃至武则天当权。将东北、朝鲜半岛与中原内地连接的另一个通道,则是辽西走廊。如此看来,唐朝打造整体格局的战略,将东西两翼与中原核心连接的正是这两条通道。这两条通道虽然狭窄,且处于边缘,甚或很少受到中原的持续关注,其地位却在这种格局中猝然上升,进而与王朝的整体结合,战略作用由此彰显无遗。

但也正因此,它们也就不断遭受其他势力的挑战和冲击。东北地区高句丽组织力量抗衡唐朝,唐廷费尽九牛二虎之力最终将它征服,但也是在新罗的牵引下方能达成,其战果随后就被新罗抢夺;安东都护府从平壤(朝鲜今地)退入营州(治柳城,今辽宁朝阳),意味着唐廷从东翼的回退。本文的主角河西走廊,随着吐蕃势力的崛起也被卷入到了唐蕃争夺的激荡之中。

吐蕃崛起后,其势力迅速壮大,它将触角伸向了自身的东北和西北两翼。向东北方向挺进,就是争夺青藏高原东北缘的吐谷浑,它原本夹在唐与吐蕃之间,发挥着缓冲作用。吐蕃一旦兼并吐谷浑,就与唐朝关中西部直接对垒,这对唐廷构成了严重威胁。向其西北方向开拓,是为了跨越今青海西北进入塔里木盆地南缘,直接与唐朝争夺安西四镇管辖的天山南北。安西四镇是唐朝为控制西域腹地设置的军政机构,包括龟兹(治今新疆库车)、焉耆(治新疆今地西南)、于阗(治今新疆和田西南)和疏勒(治今新疆喀什)(中间续有变更),上由安西都护府兼统。这一广漠地带是周邻各种势力交互往还的必经之地,谁若是控制此地,谁就占有致胜之先机。所以唐朝部署之后北方草原各势力、中亚西部如兴起的大食等,都相继投入力量介入其间,其中吐蕃表现得咄咄逼人。在唐蕃的相互角逐中,四镇多次易手,成为双方较量的筹码。对唐朝而言,能够起到保护或行使管辖四镇的有效作用,最直接的办法就是调动四镇和安西都护府自身的兵力对抗吐蕃,然而它的规模有限,一旦起不到防护的作用,唐朝就从河西征兵开向西域。如高宗仪凤四年(679),西突厥阿史那都支及李庶匐率众侵逼安西(治龟兹,今新疆库车),连合吐蕃,唐朝遣派重臣裴行俭前往征讨。裴提出以护送波斯王子泥涅师师为名“便宜从事”,最终将叛乱剪平。又如长寿元年(692),驻守河西武威的总管王孝杰受命与左武卫大将军阿史那忠节率军攻击吐蕃,重新收复四镇,无论裴行俭还是王孝杰,他们进入西域完成预定的任务,都依托河西走廊提供的便利。可见,唐朝若要保住西域腹地,除了在当地维系军力之外,更重要的是保持本土后方对西域的支撑,维持这一支撑的衔接就是河西走廊,也就是说,河西走廊起到了将内地与西域整合在一起的作用,这也是唐朝整个盘子成型的必备条件。

然而,安史之乱对唐朝造成的震荡,为吐蕃占有河西走廊提供了绝佳机会。当西域腹地之安西、北庭连同河西!陇右驻军在朝廷征召的指令下开赴内地平叛之时,吐蕃趁机占有走廊全部和此后的西域纵深之处。虽然西域腹地内尚有唐军余部留守,但对政局的发展已无足轻重,此时的唐廷倾尽全力抗衡叛乱,结果就是长安朝廷与各地节度使权力平衡与再平衡的不断维系。凤翔(治雍县,今陕西凤翔)以西地域的丧失,标志着唐廷整个结构的破坏,连接内地和西域腹地的河西走廊的作用也随之消散。后期的中原王朝若要与西域交通,就只能选择河西走廊北部广漠地带的游移之路,例如北宋王延德奉命出使高昌回鹘就是如此。这条通道与河西走廊的便利不可同日而语,之所以选择它,就是河西走廊被西夏控制所致。

实际上,唐廷西部地区的隔断,与北方草原要地的丧失,是一个具有内在牵动的连续事件。正如复合型帝国之中原王朝挺进北方、整合长城南北为一体势必需要东西两翼的有力策应那样,东西两翼的功能一旦丧失,就会反过来削弱南北的持续统合。唐朝这一案例,首先表现为南北的分离,然后出现了西翼阻断。为何这么说呢?

我们看到,东突厥被征服后,他们并没有完全顺从唐廷的刻意安排(即羁縻府州的规定),时常出现叛乱或不羁的放肆,最终于唐高宗末年形成了大规模的持续性反抗,最终恢复政权,重新立足于草原。突厥行动的前后,伴随着上文提及的吐蕃的持续性进攻,这一西一北的夹攻,加上东北地区契丹人的反复搅动,将唐朝的精力磨损耗费,极大地制约了唐太宗以来形塑的帝国强力。唐廷被迫从进攻转为防守,采取驻地保土的节度使军队防御,就此将帝国外围的那些势力排除在外,原来的羁縻对象反过来成为防范的敌人,中原核心与周边外围多层面的复合王朝就此告结。作为节度使的安禄山,正是在这一强化中原本土的军事体制的转轨中,通过朝廷赋予的权力反过头来对准长安掀起叛乱,这又从内部挑战了朝廷的权威,其结果是唐朝的强势不再。西部的丧失,正是安史叛乱的直接后果,没有叛乱,吐蕃就没有机会进占河西陇右。说到底,河西走廊和西域腹地之丢失,根源在于北方草原的脱轨,它是草原危机的产物。西部丢失了,河西走廊的地位也就不存在了。晚唐五代敦煌曾出现过沙州归义军政权,它试图与长安朝廷沟通以彰显自身的法理地位,但在周边各种势力的夹击和阻遏之下,危殆之中使出浑身解数的目的也只能是求存图安。河西走廊再被纳入到一统格局的王朝之内,那要等到蒙元征服了西夏之后,即在元、清两朝再度建构兼跨四方的复合型帝国需要东部中原和西域内陆沟通的急迫需求之时。相比之下,处在明朝控属之内的走廊,它的作用之所以不能充分展现,是河西走廊东西两个板块之间没有必然的关联,由此可知,河西走廊的地位与其说存在于自身,不如说被板块所决定:连通的特性,存在于板块之间。

上文只是我就唐朝前后的变迁与河西走廊地位的衍化,做了一个颇为简要的概括。我们采纳了“结构性关联”“地缘政治”和“异质性人群的组合”这3个词汇用以观察河西走廊的维度。这里再将它们的关系做一归结以为本文的收尾。

前期的唐朝,将它的统治权伸向了草原而构建了长城南北汇聚的复合型帝国,呈现出层级多重、内外有别、体制多样化的组合形态,是为典型的帝国模式。这个帝国之组合,凭靠的是统治集团的政治策略和王朝具备的实力,它将中原与周边抟合成为一个整体,构成了一个结构。为了联系中原与西域腹地,做到整体的有效运行,就必须有河西走廊的双向沟通。只要河西走廊有效地发挥它的功能和作用,整体的结构就能维系;然而走廊交通功能一旦削弱或者丧失,整体结构也就被破坏甚至瓦解,反之亦然。不论谁影响谁或谁决定谁,河西走廊、内地、西域这三者之关联,正是结构所给予,这就是本文所谓“结构性关联”的体现。从这里我们看出,这种结构性关联的本质,是王朝帝国的建构与运作,也就是政治的表现。由唐朝的案例可知,河西走廊的作用固然建基于它特定的地理条件和自然环境,但只有在国家政权的建设中,它才能发挥出效益;上文所言它将中原和草原构成的亚洲东部与中亚内陆(集中于天山南北)衔接在一起,或者说将这两个板块相互之牵引,都是或只能在王朝帝国的框架内才可发生,这就是政治的决定作用。正因为如此,一旦它被中原王朝用作沟通东西之际,也就成为草原势力觊觎之时(实际上,相近的地理条件和自然环境使走廊与草原发生关系更为久远),当初匈奴西征驱动月氏人西迁中亚,随后的口厌哒人、柔然人乃至后绪诸种势力西迁之采用包括走廊在内的通道,就是最明显的例证。如此看来,河西走廊扮演的角色,就是王朝覆罩下特定地理条件的作用,它与其说是地理的,不如说是王朝帝国的,归根到底,它是地缘政治的产物。

那么,无论是整体的结构性关联,还是地缘政治,最终都将落实在人群的具体组合之上。如前所述,国家、王朝、帝国,这些政治体的建构,都是针对着特定的人群去的,没有了人群,一切都不会存在。唐朝的案例告诉我们,人群的多样和异质性,关系到王朝构成的性质之差异(这属于“国体”内涵)。所谓复合型帝国的人群,不但包含了众多的汉人群体,更有非汉系大量人群的介入,这些汉与非汉(或曰胡汉)抟成在一个政治体之下,构成的王朝就是兼纳类型的帝国;倘若那些非汉系族群被排斥,连同他们所在的游牧半农半牧地区与中原脱轨,这种政权的帝国特性也就消散甚至丧失了。就此而言,河西走廊作用之彰显与否,根系于它沟通地缘背后人群的多样化组合抑或“简单式”的排斥。这就是本文讨论的三者之关系及其特性所在。