康生如何成为特殊时期崛起的党内最大收藏家

康生不是什么人咱不好说,康生是什么人,至少还是可以说上一、二的。

康生像

比如有人说他是党内最大的秀才。《毛选》中许多重要的文章就出自康生手笔。像1938年5月的《实践论》、1937年8月的《矛盾论》就是由周恩来、林伯渠、王稼祥、康生、陈伯达等人起草的,然后毛作了修改。1938年10月毛代表中央在中共六届六中全会上作的政治报告《论新阶段》,是由王稼祥、康生起草的。1939年12月作的《中国革命和中国共产党》是由中共中央书记处集体起草,后经周恩来、刘少奇、王稼祥、康生等人修改成文。1940年1月9日毛泽东在陕甘宁边区文化协会第一次代表大会上的演讲《新民主主义论》,是中共中央委托康生、陈伯达、艾思奇等人起草,经中央集体讨论定稿的。1941年5月19日毛在延安干部会议上所作的《改造我们的学习》的报告,由康生起草,经王稼祥修改的。1945年4月20日在中共第七届全国代表大会上所作的《论联合政府》的政治报告,由康生、艾思奇、胡乔木等人起草,任弼时、张闻天、刘少奇等作了修改。

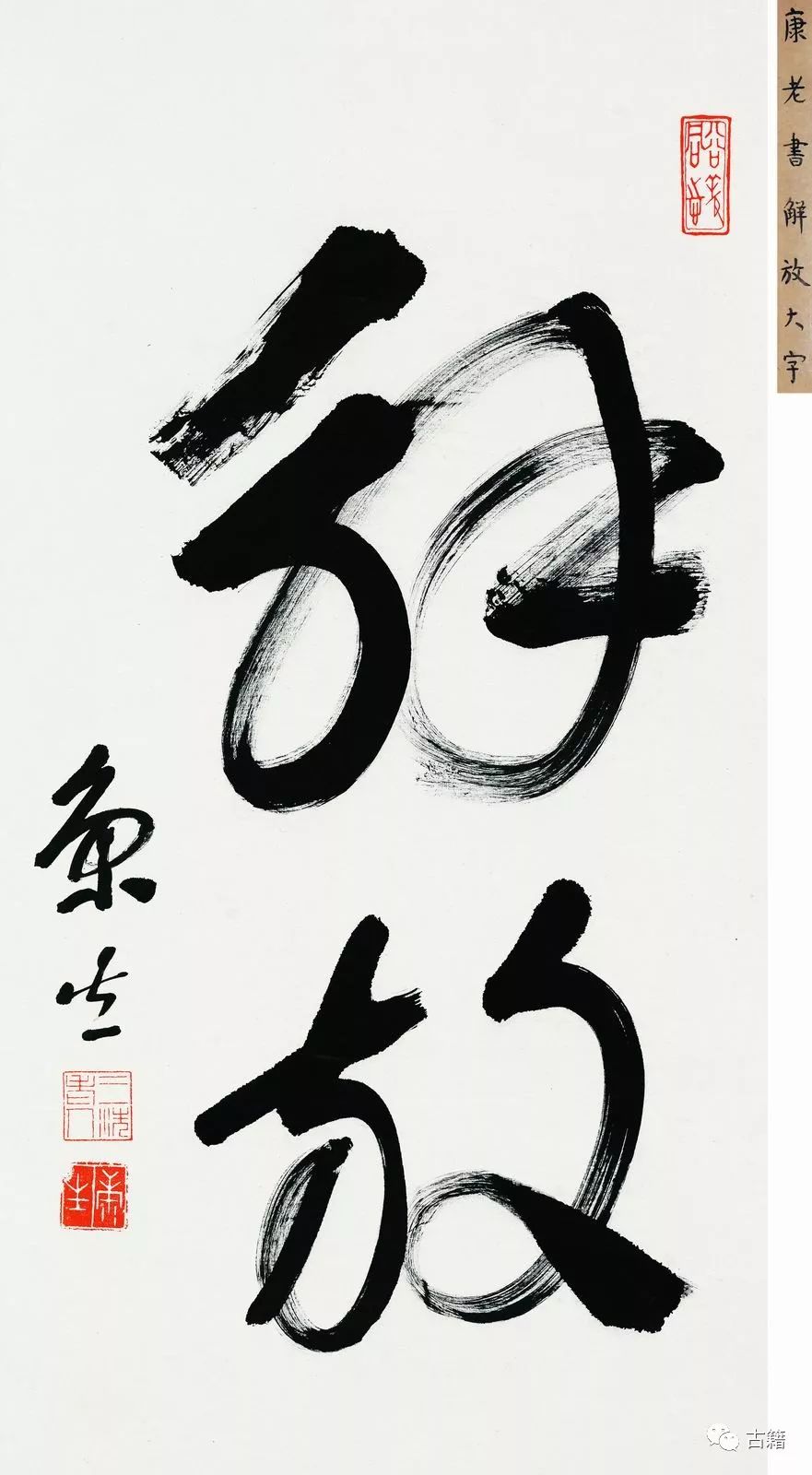

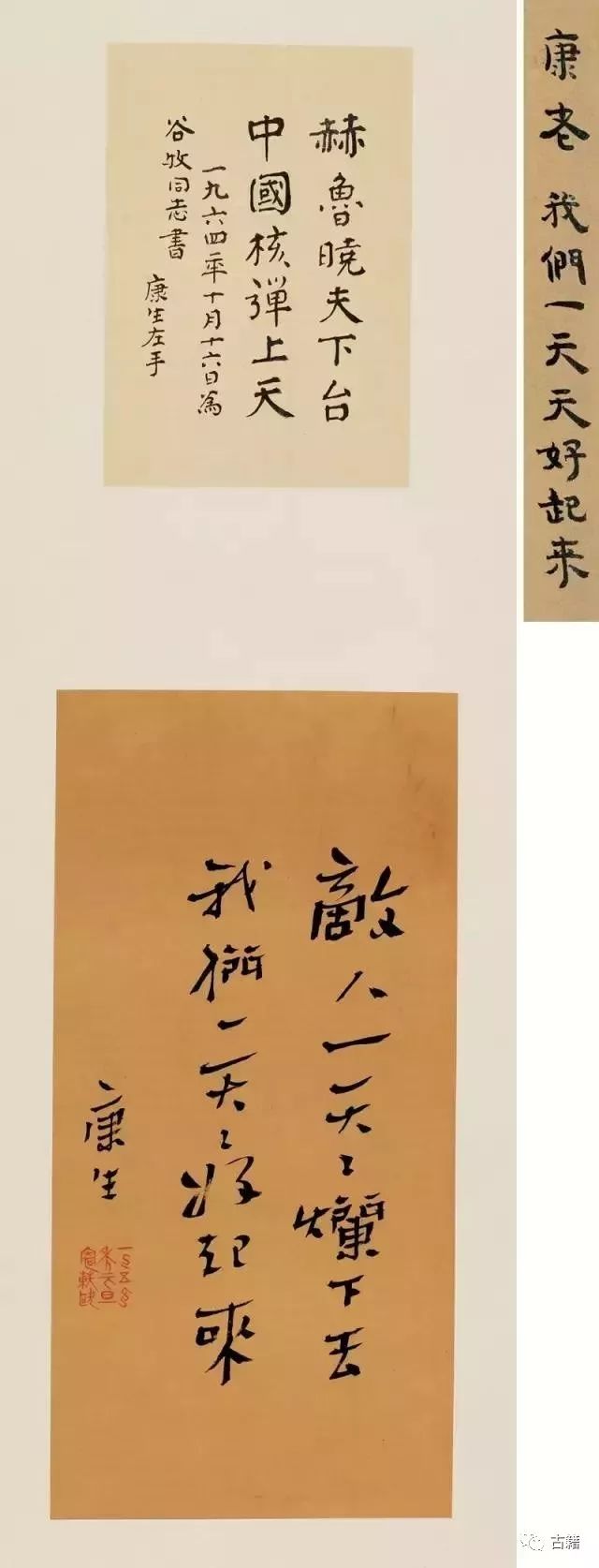

康生书法

也有人认为康生是当代最大的书法家。文物鉴赏家陈叔通就说,康生真草隶篆,样样精通,左右开弓,尤擅章草,精通篆刻。陈叔通还说,当代中国有四大书家,是康生、郭沫若、齐燕铭、沈尹默。而这四大里边,康生的个人“条件”无人能比的——言下之意,中国“四大书法家”中康生应该“独占鳌头”。陈叔通还说,毛主席的字写得很好,自成一家,但毛主席不是书法家,他不是严格意义上的书法家。王力回忆说,他参加革命后在上海做地下工作,公开的职业是开艺术照相馆,标价死贵,鬼也不上门。除做地下工作之外,他就闭门写字。他在第三国际当执行委员时,闲暇时也是写字。他写字写了一辈子。解放前康生骑马摔跤损伤了脑神经,解放后他坚持用蝇头小楷抄写《西厢记》,一字一句,一连写了十几本,居然就治好了脑病,后来他把这些抄本都进行了装裱,估计至今尚存。康生也对自己的书法颇为自负,瞧不起郭沫若的书法,他曾狂言“用脚夹着棍儿写都比郭沫若写得好”。康生对自己的绘画功底也很自信,甚至要与齐白石争个高低,因而有意在作画时署名“鲁赤水”以应对“齐白石”。今天我们都见不到这些东西,一者康生名声臭了,二者当年康生自己也不把他的绝活轻示于人,所以流世很少。

也有人认为康生是当代最大的文物收藏鉴赏家。

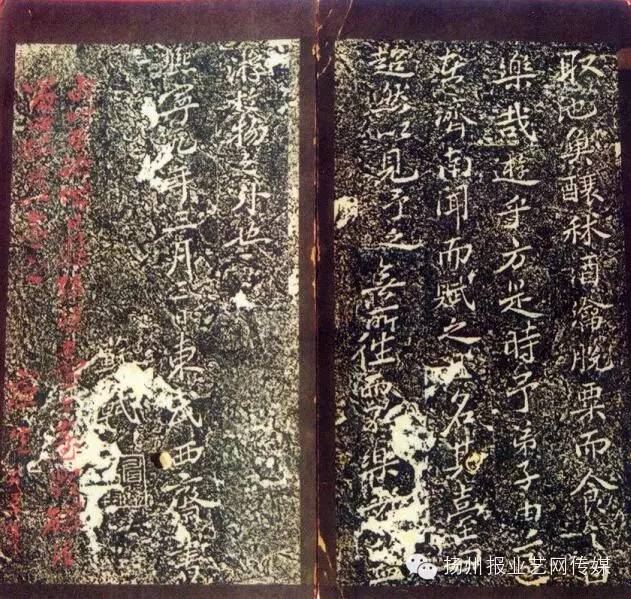

宋拓本坡公(即苏轼)书四种,康生旧藏

王力说,康生有钱,文革前每月就有400元,加上他夫人的工资,每月收入超过700元。那时物价很低,文物价格也很低,康生生活简单,不讲吃穿,他还常出国,出国公家就给做衣服,所以不用自己花钱买衣服,总之手头很宽裕。更主要的是,康生有一种怪思想,说存钱是肮脏的,他从不存钱,多余的钱全部要花掉的。有钱往哪里花?康生喜爱文物,钱就花在文物身上。康生这辈子最大的“收藏”项目就是砚台、印章和善本书。跟康生有同样收藏爱好的高级干部还有邓拓、田家英、王力、陈伯达、郭沫若、陈毅等。跟爱文物的人相比,有文化的康生更懂文物,所以康生经常跑琉璃厂。康生不怎么收藏字画,偶尔碰倒喜欢而便宜的才买一些,买了后多半是送给别人,比如送给邓拓、田家英和王力。康生看中的东西,从不还价,有钱么。康生的“休息”就是玩赏文物。康生还会加工、雕刻砚台。文革开始后,康生不再跑琉璃厂了,估计琉璃厂也不值得再跑了。康生反对把文物归为“四旧”,康生反对任何人破坏任何文物,他自己也没有损坏过一件文物。王力说,康生是保护文物的,污篾康生非法攫取文物,是无中生有的。

发生在康生身上的一个例子是:“四清”时期,四川有个人祖传一幅苏东坡的竹子,他拿到故宫卖,要价1万元。故宫博物馆的一位专家看画之后,断定画是假的。后来邓拓把画拿回家仔细进行了考证研究,证明画是真迹。后来卖画人以3000元的价格把画卖给了邓拓,并说,我不求钱,只求有人识货。邓拓当时拿不出现钱,便拿出一批他收藏的明清字画到荣宝斋作价3000元,付清了画款。此事惹了麻烦,究其根源,荣古斋有人检举邓拓搞文物投机,连刘少奇都批示要严肃查处,几乎所有常委和其他领导人都画了圈,传到康生手里,他用朱笔批示了一大篇,说邓拓在此问题上不但无罪而且有功,这报告后来转给刘少奇后,刘少奇立刻表示同意这意见,从而救了邓拓。

没听说康生玩麻钱,但康生手里确实有过麻钱。有一个例子说他卖过一个铜钱。有一次他裱字画,荣宝斋结账时要他1500元,他一时拿不出来,就把一个南北朝时期皇帝玩过的铜钱卖给了庆云堂,作价3000元,支付了裱画费用,剩下的钱存在店里,作为日后支付买文物的用费。

我还真就孤陋寡闻了,南北朝什么样的麻钱能值这个价钱?还是皇帝把玩过的,底细这么清楚?

有人说,康生在“文革”中对文物巧取豪夺。“破四旧”抄家风起,短短20天左右北京就有10多万户人家被抄,上海也“抄了10万户资本家”。全国上下总共约有1000多万人家被抄,散存在各地民间的大量珍贵字画、书刊、器皿、饰物、古籍在火堆中消失。当然,这时候就给了“关注者”以可乘之机。

康生书法

“关注者”是怎么占有的?

一、借文物

据北京文物管理处文物工作人员事后写的材料,林彪、叶群借条拿走文物字画1858件,图书5077册,笔134支,纸1451张,本159本,唱片1083张。陈伯达拿走文物432件,字画127件,字帖301册,图书5355册,笔159支,纸13卷,本4本。1970年秋,江青约康生去文物管理处挑选珍品,她选了一只18K金的法国怀表,表上镶有近百颗珍珠、宝石,并配有四条金链,仅付了7元钱。康生来的就多了,自1968年至1972年,先后到北京市文管处32次,窃取图书12080册,窃取文物1102件,并且加盖了“康生”私章。其中有大批宋元版和明版的珍本、孤本图书,也有两千多年前的青铜器,有一千多年前的古砚、碑帖、书画和印章,还有三十万年前的玳瑁化石等,都是一批具有重要历史价值和艺术价值的珍品,有的还是绝无仅有的国宝。有主文物涉及齐燕铭、邓拓、阿英、龙云、章乃器、傅惜华、傅忠谟、赵元方、齐白石、尚小云等。另外还有25个单位和31个仓库中“无主”户的查抄文物有些也被纳入私囊。

1956年,故宫博物院太和殿展出一方唐代陶龟砚,被康生看中,说是“借”去看看,不仅久借不还,还被康生编入“康砚第五十三号”,据为己有。这种唐代陶龟砚留传下来的极少,国内外只有五件:河南上蔡县南唐墓出土文物中有一件,日本有一件,康生处包括从故宫“借”来的这件共有三件。

1969年10月18日上午,康生得到通知,傅惜华的书已经抄出,集中到了国子监藏书库。他一听立刻驱车前往,直接从傅氏“书单”上开始挑书:“他掏出笔来在单子上划记号,一面划一面说,傅惜华这批东西有的很好,我过去没见到过,如明刻赏心亭奉《欢喜冤家》10册,明刻消闲居刊本《拍案惊奇》10册,明刻的《浓情快史》6册,都是很少见的。他说着把书单交给文管处人员,交待说;这个单子上我划圈的要找到,划杠子的一定要找到,划圈圈的重要,划杠子的更重要。等找到后你们拿给我过一下目。”

康生书法

二、买文物

宋拓汉石经,据传是蔡文姬之父蔡邕书写,国内仅存3件,是异常珍贵的文物,而康生仅付10元就取走了。

黄庭坚真迹《腊梅三咏》,极其名贵,当时价值数千元,康生仅付5元就取走了。

宋画院仿赵干《起蛟图》,当时价值千余元,康生仅付1角钱取走。

康生还拿走历代铜印及鸡血、田黄等名贵印章达400多方,其中包括稀有的汉代陈宫、董永等名人铜印,也有现代陈半丁、齐燕铭等私人印章,康生都以五分钱到五角钱的折价掠去。据有关部门在康生死后统计,康生侵吞的图书,按当时国内市场最低估价也要86000多元,康生只出了2300多元;侵吞的文物,按当时国内市场最低价需74000多元,康生只付了252元。

三、掠文物

1969年7月8日,康生在文管处看到一本《百家姓》。他说:“你看这本《百家姓》很有意思,这是清朝搞的,我从前有一本,不知谁给拿走了,找不到了,这本我拿走了吧!”这本清朝的《百家姓》让康生白白拿走了。

1970年5月2日,由康生打头阵,率领黄永胜、吴法宪、叶群、李作鹏、邱会作、陈伯达一伙,拥进文管处库房。他们像入了宝库,叶群和几个武夫争抢金银珠宝,康生、陈伯达则将图书文物各自占领一摊。在管理人员面前,他们又假意互相谦让,彼此赠送,最后各自带回,归己所有。

康生书法

1970年5月,北京市文物局征得一件从永定门外战国墓出土的象牙印章,拿给康生鉴别,结果是肉包子打狗有去无还。

有一次陈伯达从“文管处”拿走一件价格昂贵的阿富汗青金石山子,康生也要一件,可“文管处”已经没有了,外贸部门只好再花1350元从阿富汗购进青金石花瓶、青金石原料山子各一件给他拿走(新东西他也要?)。

“文革”前,大庆出土了一块30万年前的玳瑁化石,这是研究地质的珍贵资料,根据国家法令,应为国家收藏,但是康生分文未付攫为己有。他还要工艺美术公司将这块化石做成砚台盖,另选精料配制龟形砚身。1970年初,康生通过北京市文管处催促北京工艺美术公司雇用了144个工人,从山西开采了两方大紫石,因断层太多,未做成。最后,又从石家庄买了一块香油磨石才做成龟形砚身,前后一年完工。而康生仅付4元了事。玳瑁化石,分文不给,攫为己有。砚台加工费和无以计算的运输费用都由国家负担。

“康生文物”最后流向哪里?

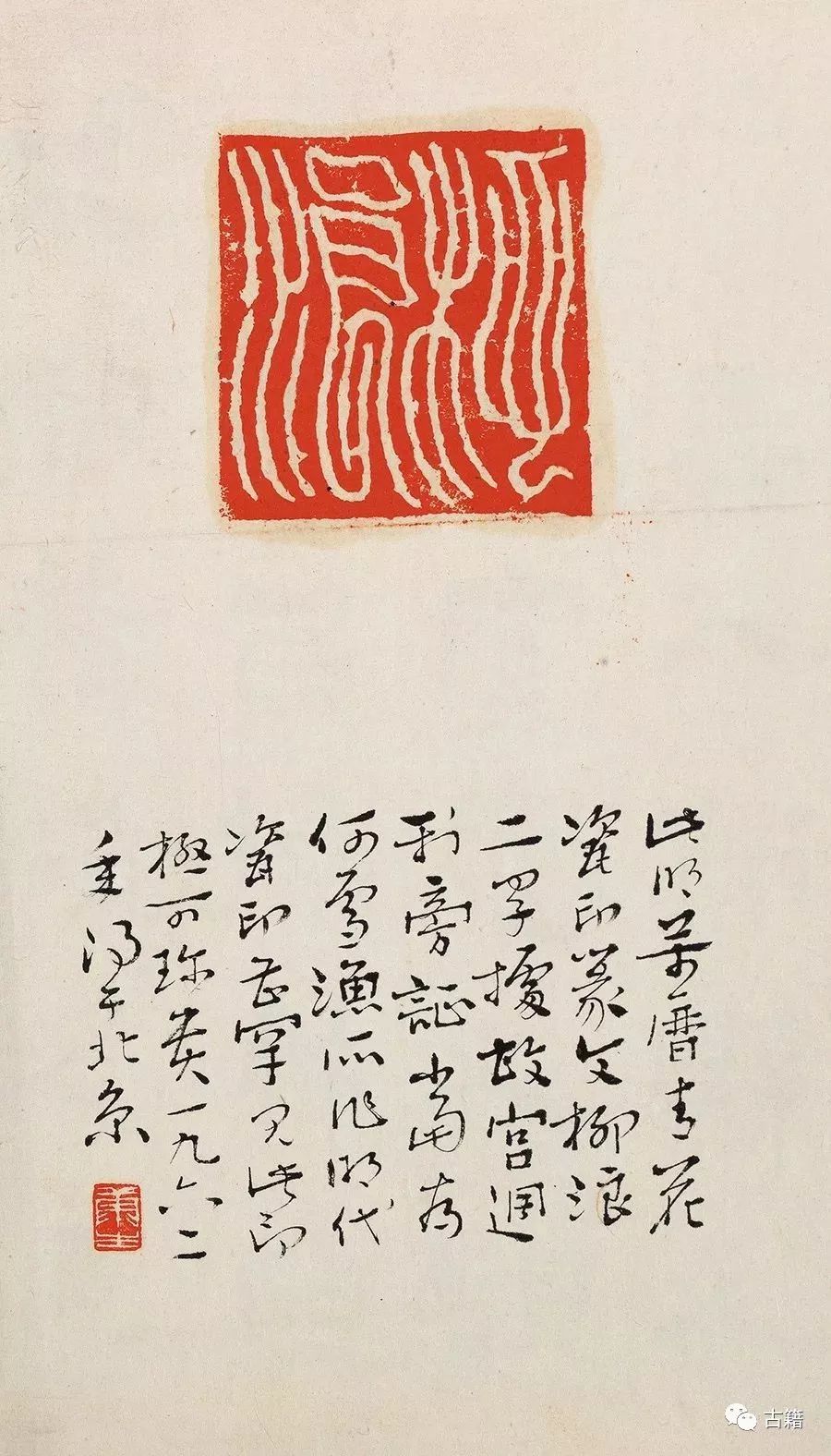

王力说,文革前康生已把自己收藏的砚台全部交了公。王力听谷牧说,康生在死前自己刻了枚“交公”字样的图章,并在自己的收藏品上都打了“交公”章,要求全部交给国家,一分不收。1980年,这批“交公”的文物在故宫展出过,却被标以“搜缴”,不知真相如何呢?这确实关系到一个国家一个社会和一个人的“信誉”、“名誉”。

康生“藏品”下落点滴

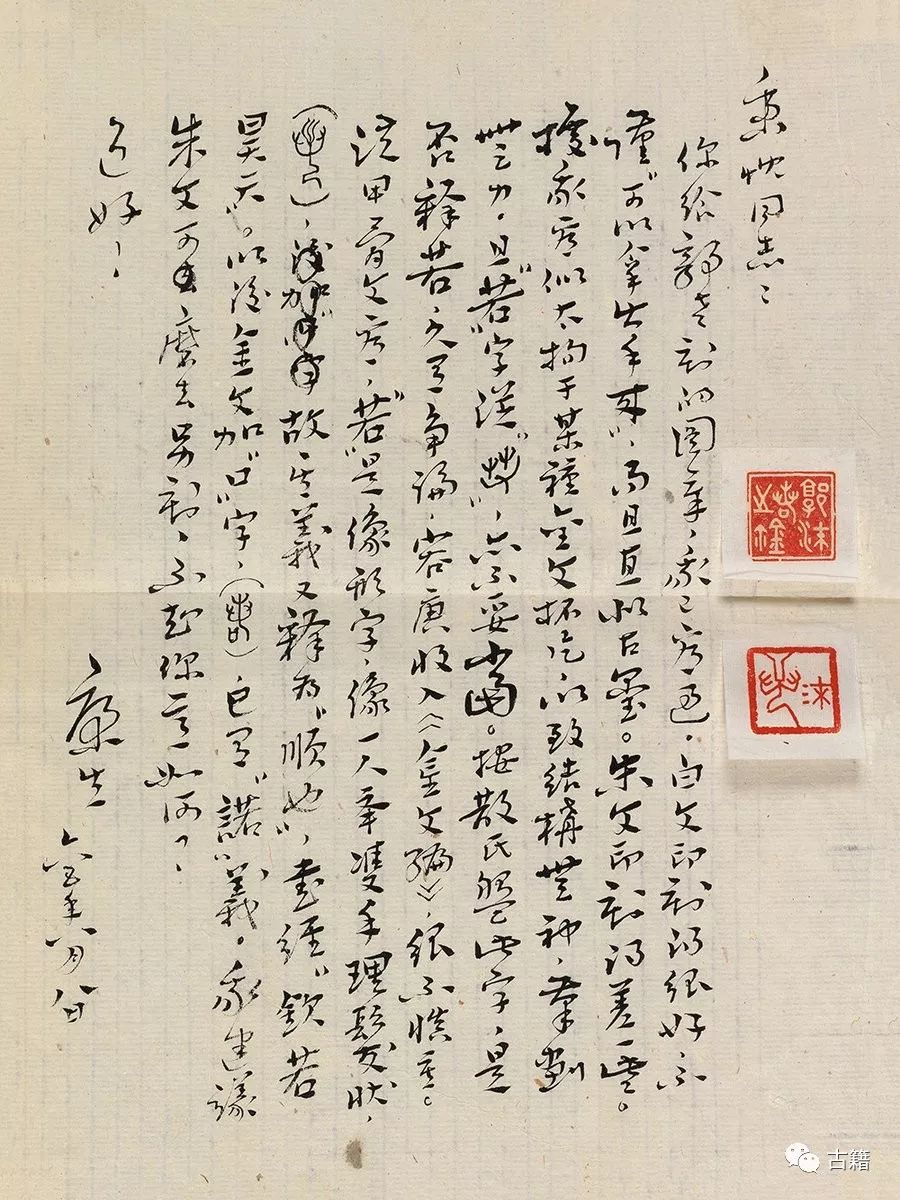

俞平伯被发还了抄家丢失的《红楼梦》程甲本,发现上面有康生的印章

“文革”后“红学家”俞平伯先生被发还了原来被劫去的《红楼梦》程甲本。俞平伯作了一篇题记:“红楼梦最初只有抄本80回,后有20回。清乾隆时,程伟元始以活字排印,其第一次,今称‘程甲’,为是书最早的刊本,是为程甲残本,凡6册,存首30回,原有周氏家藏印,不知何人。于50年代余治红楼梦,西谛(即郑振铎。笔者注)兄惠赠,后钤衡芯馆图记,及丙午(1966年。笔者注)家难,并书而失之,遂辗转它人(康生)之手,余初不知也。今其图记尚在,越20载而发还,开卷怅然。爰属孙女华栋为钤新印以志经过,并留他年忆念之资云。”这本“程甲本”于俞平伯身后被拍卖(2003年7月的嘉德公司古籍拍卖专场会),那上面赫赫还有几枚钤印——“平伯经眼”、“康生”、“周氏家藏”、“曾经沧海”、“天元甲子”。

浙江大学图书馆“镇馆之宝”之一的,是1987年香港中文大学袁绍文先生馈赠的其家藏的宋版《通鉴纲目》和元版《史记》,这两部珍贵古籍是“文革”后归还给捐赠者的,也是袁绍文先生的亡父(嵊县袁涤庵)的所藏,这两部古籍上现在都留有一块特殊的痕迹,即康生的藏书印——“大公无私”。

“古今的私人收藏,很少有超过三代的。” 社会财富总在“分配”与“再分配”中轮回。与其让文物在自己手里失散,在自家手里失散,不如在有生之年给文物找一个安稳的归处。康生如果是大学者、真学者、真正的收藏家,我想他也会明白这个道理,也会这样子做的。他在文革中的疯狂聚敛,我也找到一个合理的“解释”,与其眼睁睁看着被那样的时代给糟蹋掉,不如换个地方保存。他知道,这东西生不带来死不带走,自己也就是过过手而已。也许有一个小资料能证实这点:画家、书法家、收藏家董寿平说,大跃进前荣宝斋当年收集了一大批宝贵“资料”(字画),这也引起许多高层的书画爱好者的关注。陈毅元帅常去看,但决不拿东西,正派得很。康生也是只看不拿。可是有些人看见好的以后就说:“我借上回家挂一挂。”说话之间就拿上走了。有个姓傅的将军拿得很多。董见此状况,多次悄悄跟那些陪同人员说:“这些东西最好不要动,因为再没有了。”劝解无效。(1994年董寿平口述,任复兴记录)。

这个至少证明,康生没有无偿攫取国家财富的“习惯”和“本质”,至于变成“文革”中那种贪婪样,可能真是“别有用心”吧。