在中国抗战的“朝鲜公子”曾为蒋介石驾驶专机

来源:龙哥的战场

2018年10月15日,中国民航博物馆顾问陈安琪女士联系上我,十年前她在美国看到一张老照片合影,其中三位身份已经核实,有一位与众不同的男子,迟迟找不到关键人,想问是不是我的父亲。

打开微信传来的照片,我很快回复:“上面的照片肯定是我爸,珍贵!”

尽管微信中的照片已泛黄,但对于从事艺术创作的我来说,还是能很快从脸型、骨骼、双耳、发际线以及亲人才懂的神情,一下辨认出那就是我年轻时候的父亲。

我打开父亲留下的黑胶唱机,时针转动,宏伟的旋律扩散开来,这是父亲生前最爱听的交响诗《我的祖国》。

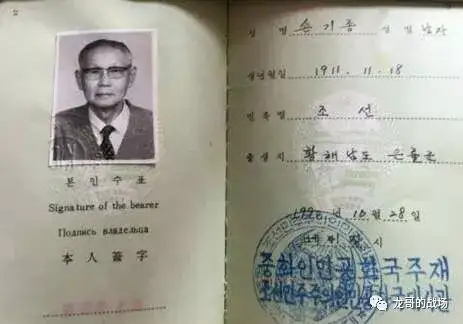

我的父亲叫孙基宗,1911年出生在朝鲜的黄海南道殷栗郡,家族祖上是“两班”,属于古朝鲜时代的贵族阶层。

只是在父亲出生前一年,朝鲜已沦为日本殖民地,不能学朝鲜文,不能穿朝鲜服,不能唱《阿里郎》,被迫学习日文。自被日本吞并那一刻起,光复祖国,成为朝鲜志士的奋斗目标。

1919年,朝鲜废帝高宗去世,全国爆发“三一”独立运动,日本殖民当局血腥镇压,三个月里,七千多爱国人士被杀死,一万五千多人受伤,近五万人被逮捕,大批志士被迫流亡到了中国。

这一年,流亡的朝鲜志士在上海组建大韩民国临时政府。我的祖父孙斗焕从日本明治大学法学系毕业后,追随恩师金九来到上海,就职于临时政府。

也是在这一年,9岁的父亲跟随他的爷爷、奶奶、妈妈、妹妹,一同前往中国寻找爸爸孙斗焕。

从黄海南道乘坐日本轮船“丸子号”,一路日军关卡重重,会日文的父亲成了一家老小的翻译。辗转大连,一家人终于异国相见,在上海重逢。

而父亲的爷爷,独自返回朝鲜老家,回到已经沦陷的故土。

二十世纪的上海,租界林立,国际关系复杂。数千名朝鲜独立志士为了光复祖国在这里隐姓埋名。

他们的家眷也纷纷追随前来,数万朝鲜流亡者集中居住在上海虹口区日租界。这里不仅有临时政府,还有医院、学校等生活配套设施。父亲在这里的朝鲜学校开始学习朝鲜文。

1925年,我的爷爷进入广州黄埔军校工作,在北伐总司令李济森办公室做副官,负责招募和培训朝鲜青年,这些青年成了北伐的重要力量。一年后,爷爷被选派到苏联莫斯科陆军大学深造。

流亡中国的日子,爷爷使用中国身份证,籍贯:江苏,姓名:孙健。

年轻的父亲意识到一技傍身不会穷,考入上海高等汽车专科学校机械高级第一班。老师全是英法美留学回来的,纯英文教材,父亲本身英语就很好,学业精进,技术有成。

毕业后,父亲进入南京国民政府军政部航空署任航空机械师。1931年,精通多国语言,机械技术精良的父亲,被调往国民政府委员长侍从室飞机管理处,任蒋介石私人飞机机械师兼副驾驶。

父亲在异国拥有了自己深爱的事业,但对于深陷蹂躏的祖国,他和其他志士一样,虽然别离却从不曾忘却。

1932年4月29日,是日本裕仁天皇的生日。

日本在沪军政大员不顾中方的抗议,借给天皇庆生之机,要在虹口公园大张旗鼓地举办“淞沪战争祝捷大会”,欢庆属于他们的“胜利”。

暗处扔来一枚炸弹,祝贺台上血肉模糊,日军上海占领军司令白川义则大将被炸死,日本驻华公使重光葵,被炸断一条腿。这是由流亡上海的朝鲜独立运动志士尹奉吉发动的袭击,也是20世纪以来,日本损失最惨痛的一次袭击。

大韩民国临时政府组织者之一金九随后公开发表声明,称:“今后仍将奋斗不懈非至我国恢复独立,绝不终止也!”

事后,蒋介石曾感慨:“中国百万军队都做不到!

1936年12月12日,震惊中外的西安事变爆发,父亲和所有的机组人员因为护送蒋介石及国民政府要员去西安,事后都被限制行动接受调查。

现在看来颇为传奇的经历,对于父亲只是一份尽忠职守的工作,严谨的他很少提及工作内容,我记得他只简单说过,“蒋介石乘机总是很精神,宋美龄则是每次都会晕机。”

上个世纪80年代,一位朝鲜族作家曾想就此段经历采访父亲,被父亲婉言谢绝。

1937年,上海失守,国民政府迁往重庆。为了抗日,蒋介石的专机也被用来运输军用物资,父亲和衣复恩同驾一机,往返于各地战场。

1941年,昆明机场一架飞机遇到故障,父亲所在的技师团队以精湛技艺修复了它。之后,父亲被调到国民政府航空委员会,任飞行工程师。

滇缅公路被日军切断后,国民政府重新开辟驼峰航线,父亲奉命飞越该航线,运输抗战物资。身处异国战场的父亲,收到了让他痛不欲生的消息。

这个消息,成了父亲心底最深重的痛,也是我们家的禁忌,绝口不能提。父亲去世多年后,我才找到相关人物,得以去详细了解!

那时,长着一副亚洲人面孔的父亲,在美籍飞行员中总是很显眼,大多人以为他是中国人,知道他的身份后,都亲切叫他“Korean prince”。

因父亲在抗日战争中的的卓越贡献,曾获得国民政府颁发的“空军宣威奖章”。父亲喜欢拍照,家里留下了五大本珍贵的黑白影集,只可惜父亲在抗战时期的老照片和三代单传的族谱,在“文革”中全部被付之一炬,一张也没有留下来。

直到2018年10月15日,我才得知父亲还有一张抗战时期的照片,保存在美国旧金山华人机长陈文宽先生家,已是中航历史的珍贵见证。

这张照片陈安琪2008年在美国中航协会年度聚会上看到,她清楚记得当时年逾九旬的陈文宽对她介绍说:“This is Korean prince。”

照片中与众不同的男子引起了陈安琪的注意,他穿着考究烫贴的制服,打着领带,没有戴帽子,与即将执行特殊任务,穿着中航夏季制服的三人机组有很大差别,这是谁呢?

陈女士心中有无数猜测,她曾想会不会是在美军服务的韩国王子,不仅因为prince可译为“王子、王孙、贵族”,而且那时的大韩民国临时政府也在中国。

但陈女士多方查询中、美资料,均没有找到朝鲜人在中航服务的记录。感谢她锲而不舍的追寻,直到2018年中旬,才查访抗战时期蒋介石专机“美龄号”机械师孙基宗就是一位朝鲜人,这才找到了我们。

“美龄号”是1945年4月美国总统赠送给蒋介石的C-47客机,当时衣复恩任机长,父亲是随机机械师。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,金九率大韩民国临时政府回到朝鲜,几十万民众涌上汉城街头,致以崇高敬意。

这一年,冷战的阴云逼近,雅尔塔会议上,美国和苏联定下口头协议,双方将以北纬38度为界分别占领南北朝鲜。

流亡中国26年后,我的爷爷跟随金九回到朝鲜半岛南方,又一起受邀去往朝鲜北方。爷爷受金日成挽留,留在了北方,出任朝鲜党报、朝鲜劳动新闻社的主编。而金九则去往南方。

已经娶了中国太太的父亲,决定留在中国,这里不仅有他爱的人,更有他热爱的飞行事业。留下的父亲调任国民政府中国航空公司副驾驶。

1947年,父亲在南京设计并亲自参与建盖了自家的房子,大姐和二哥都出生在这里,解放之前,一家人在这渡过了美好的时光。

每次执行飞行任务回来,父亲都会带回漂亮的异国礼物,色彩奇丽的印度花布、锃亮的餐盘刀叉、带锯齿的面包刀、煮咖啡的壶以及像套娃一样的缅甸炊锅。

每天早上父亲都要煮红茶,饭后习惯吃点饼干。即使后来在粮食稀缺的年代,每人碗里都是杂粮饭,但我们一定会给父亲盛一碗白米饭,这不是父亲要求的福利,而是我们约定俗成的习惯,爱父亲甚于爱自己。

异国的土地之上,父亲也曾经想深深扎根吧。

而回了朝鲜的金九们仍在为积极推动祖国统一而努力。1948年,金九赴平壤与金日成进行政治协商,为韩国独立统一作了最后一搏,但终成绝唱。

南方在美国的支持下成立大韩民国,北方在苏联的支持下成立朝鲜民主主义人民共和国。在“三八线”两侧,出现了两个相互对峙的国家。

一年后,曾以暗杀争取祖国独立的金九,在韩国被右冀分子暗杀。直到1962年,韩国政府才追授金九韩国建国勋章,被韩国追誉为“国父”。

这一年,中国也发生了20世纪第二次巨变,蒋介石政权退守台湾,中华人民共和国成立。

年轻的父亲深信未来的中国将会是一个民主国家,放弃撤退台湾,也放弃回到朝鲜半岛,留在了大陆。而和他共同服务“美龄号”的衣复恩去了台湾,成为台湾空军创始人。

无数次,当我重返上海的大韩民国临时政府旧址,仿佛看到爷爷走进那道石库门,他走得很快很冷峻,像一阵带着秋雨的细风。

这里,曾是爷爷和同胞们生死与共的地方,光复祖国是他们来到这里的使命,而我却只能够从那些沉默的史料中去呼吸过去。

留下的父亲曾先后担任上海民航飞行副驾驶、重庆民航飞行工程师、云南民航航空地面设备工程师。

1953年,我们全家迁到昆明,住在巫家坝机场职工区,离机场很近,每天都在飞机起飞的呼啸和轰鸣声中醒来。

6年后,我出生了。作为家里最小的女儿,父亲特别宠爱我。

父亲给我买过一个洋娃娃,四肢会动,穿着可以脱下来的鸭蛋绿色的丝稠洋装,她是我的天使,整个童年都和我形影不离。

其实,父亲是想给我买个穿朝鲜服的娃娃,但那是不可能的。

从我出生起,我们家的墙上就挂着金日成的肖像,书橱里有码放整齐的朝鲜画报和朝鲜人物传记。

父亲精通朝鲜文、中文、英文、日语,他能说纯正的上海话,还会讲广东话,但很少说朝鲜话。只有家里来了朝鲜朋友,我们才会听到父亲说朝鲜话。

上个世纪八十年代,延边足球队每年到昆明冬训,都会来我们家做客,父亲和他们在一起说朝鲜话,喜悦之情溢于言表。

只在朝鲜生活过8年的父亲,对朝鲜的习俗却很熟悉,他每年都会亲自做朝鲜泡菜和朝鲜冷面。同时作为朝鲜中央放送节目的忠实听众,他还经常给节目组写信交流,了解祖国的近况。

这种难言的思乡之情,只有亲历者才会懂吧。

1966年,我的大哥考取了中央音乐学院,很快“文革”爆发,他失去了上大学的机会。运动愈演愈烈,有一次年轻的二哥竟带回家一把枪,从不发火的父亲,当着全家人震怒了。

人心惶惶的现状,延绵不绝的乡愁,一直保留朝鲜籍的父亲,决定让拥有双重国籍的我们恢复朝鲜籍。

自七十年代初,父亲无数次向外事部门递交了申请都石沉大海。无奈中,父亲只能呈信国务院,经过周恩来总理特批,我们兄妹五人退出中国国籍,保留了朝鲜国籍。

从此,我成了一个具有中国永久居留权的朝鲜人。

1972年和1973年,遵照父亲的心愿两个哥哥先后回到朝鲜,大哥当老师,二哥做技术员。当时父亲本打算全家迁回朝鲜,但哥哥们来信说:

“现在国家还在建设中,还比较艰苦,父母都年纪大了,还是先回来看看再说……”

1977年,我和姐姐第一次去了朝鲜,因为父辈的关系,我们姐妹被作为回到祖国的侨胞隆重接待,我第一次穿上朝鲜服装,开始学说朝鲜话。

那种感觉很奇妙,我体会着父亲对祖国的思念,听懂了父亲常常哼唱的《阿里郎》那悲伤的曲调,这就是乡愁吧。

两年后,父亲回到朝鲜看望我的两个哥哥,这是他9岁离开后,第一次回到朝鲜。但即便同在故土,因为国家的分离,父亲还是与爷爷失之交臂,从此生死两茫茫。

我的奶奶早在上海就病逝了,被安葬在上海的万国公墓。父亲曾回到上海寻找奶奶的墓地,然而公墓已经在文革中被毁,一无所获。

每次讲起奶奶,父亲总是禁不住流泪,他不会忘记,年轻的他一刀刀在石碑上刻下奶奶的墓志铭。

异国那冰冷坚硬的石碑上,滴落着思乡青年滚烫的泪水。

1991年,父亲得了肝硬化。病重的日子,父亲常常用朝鲜话自言自语。他看着孙儿孙女的照片,说:“我太想活下去。”

弥留之际,父亲一直在用朝鲜语说:“准备回家,准备回家……”

遵照父亲的遗愿,哥哥把父亲的骨灰从昆明迁回朝鲜,安葬于朝鲜新义州。因为故乡黄海南道已经没有亲人了,新义州是大哥现在生活的城市,和中国丹东隔鸭绿江相望,是朝鲜的经济开发区。

离别72年后,父亲终于回了他心心念念的故土。

父亲的遗物中,有一架飞机模型。很多年后,我才得知,它是C-47型飞机,父亲曾驾着同型飞机从中国起飞,穿越战火,飞往印度和缅甸。

这架飞机模型,一直被摆放在家里的角落。当我想起它时,它已经失去了底座。

我抚摸着它,它是沉甸甸的金属质地,它倾斜的角度,和地平线吻合,它俯冲着,呼啸着,时刻准备冲上云霄。我觉得飞机是一个英雄,是父亲的化身。

父亲沉默不语,年轻的我们也习以为常,不闻不问。当我们鬓角有霜,回问前事,父亲已经无法回答。

为了寻找父亲生前的足迹,2007年,我到南京中国第二历史档案馆,查阅到了父亲40年代在中国民航工作时相关凭证,薪水条、假条、飞加尔各答的签证回执,密密麻麻的英文,成为那段锋火岁月的注脚。

这一次,我还在南京“随家仓”寻访到了父母住过的老式洋房。父亲曾跟我们描绘过这所房子:卫生间里镶着淡粉色的磁砖,院子里栽着柿子树,还有小孩子玩的滑梯。

我终于见到它,它孤独地被高楼包围着,分割开住着三户人家。我走进去,原先的饭厅和客厅住着一对老夫妻,他们的女儿叫我“孙小姐”,老房子干燥暖和,下水和通风设计都极合理,她从小就知道自己家的房子是朝鲜人建盖的。

朝鲜国籍是父亲给我的礼物,也是我的命运。我的作品经常要在国外参展,但是遇上制裁朝鲜的国家,我就去不了,韩国去不了,美国也去不了,欧洲很多国家也去不了。

我把签证遭遇拒绝的经过做成一组作品,叫《生活在中国的朝鲜人》,这组作品后来在瑞典展出,引起很多人关注。

2008年第七届上海双年展时,我曾经创作过一个装置作品,复原父母亲在上海陕西南路的家。房间里的一切,都与我的父母亲有关,父亲飞行时使用过的手提包,在上海用过的收音机和唱片机,发黄的老照片。

这是一个思乡者的异乡之家,我在这间房子里撒满了如霜似雪的白糖。

父亲去世很多年后,我意外地联系上了朝鲜族音乐家、中央民族音乐学院的指挥家金正平。他告诉了我关于父亲的一段往事,终于解开我心中多年的疑惑。

父亲在认识母亲以前,曾经有过一段婚姻。金正平的父亲与我的爷爷是结拜兄弟。父亲与金正平的妹妹结为夫妻,育有两个儿子,住在成都。

1941年,父亲执行飞行任务飞往缅甸仰光。日机对成都又一次进行大轰炸。无线电传来电报,父亲的奶奶、妻子和两个儿子,全部被炸身亡。

“在仰光,战友们担心我想不开,就先收了我的配枪,再把这个消息告诉我。”父亲只对母亲一人说过这段悲痛的往事,母亲也绝口不提。

“那一年,我只有十岁,基宗哥哥来看我父亲,把姐姐可以留作珍藏纪念的一点遗物交给我父亲,两个男人抱头痛哭。”金正平回忆说。

我的父母住在南京时,金正平时常去探望,我们家迁到昆明后,渐渐失去了联系。今年90岁的金正平仍健在,我回北京也常会去看望他。

不记得从什么时候起,我总喜欢凝视蓝天,每次在机场看到飞机起飞的瞬间,都会热泪盈眶。

每次远行,飞机穿越云层,我似乎又看见了父亲,他挺拔、瘦削,长着一双朝鲜人特有的单眼皮小眼睛,沉默而坚定,保守而热爱自由。

2018年10月16日,陈安琪女士将父亲的照片送到了我们家。看着泛黄的照片,母亲认出了年轻的父亲,她感慨万千,热泪盈眶。

出生军人世家的母亲,1943年和父亲相遇,那时她还是华西大学刚满20岁的女大学生。如今,她已97岁高龄,常常深陷在藤椅和回忆里。

她说她已不记得和父亲住在上海亚尔培路几号了。她说,在他们住房的前面是俄国大教堂,不远处是逸园跑狗场。

是啊,很多往事已经被时间掩埋,并不管它曾是怎样的惊心动魄。