历史笑柄,戴笠”西安事变遗嘱”谍影重重

作者 | 陈侃章

西安事变的演变在不知不觉中扯上了戴笠,且还是处向和平转折的关键节点上。从西安事变和平解决过程看,戴笠并未起到实质性作用,然危难之中的西安一行,毕竟烙上了历史印痕,而戴笠本人也危机“公关”,妙手迭出。特别是那“史诗般的遗嘱”,长久为好事者津津乐道。对于这段扑朔迷离的插曲,不少人乃至许多为文作史者有意无意地不加辨识,纷纷落入戴笠精心设计的一个貌似悲情的陷阱中。殊不知,戴笠这一化险为夷的“妙着”,是在特定的背景下,亦是在无可奈何之中作出的自我保护之举。

戴笠

情报全线失灵

戴笠为人机警,嗅觉敏锐,心思缜密,智谋莫测,为天生的特工人才。1932年3月,被蒋介石指定为复兴社特务处处长。同年9月国民政府军事委员会调查统计局成立时,任二处处长。这位黄埔六期生后来居上,实职和权力,一跃超过不少高他几级的黄埔生。戴笠的二处为军警处,负责掌握各军队的动向,特别是对非中央军进行内部渗透、安插、收买、窃听等,一有风吹草动,异于常态的情况出现,各地情报会迅速汇集,由他综合分析判断,随之作出相应措施。

张学良和杨虎城所部是戴笠监视的重点,为掌握两部动态,戴笠对张、杨周围的亲信人物主动交往,以钱、色、情、职为手段,布下不少棋子。然张、杨见惯不怪,对戴使用的这套特务手段应对有方,阵脚不乱。

东北军刚入陕之时,由于兵力强盛,与西北杨虎城部有些摩擦,张、杨之间一度也有误会。后来在高崇民和共产党人的协调下,张、杨明白过来,认识到他们之间如加深分歧,这正是蒋介石所希望的。为不被蒋各个击破,双方应团结一致,不搞分裂,不打内战,共促蒋介石加快抗日,只有这样才能使他们的实力不致削弱。

张、杨都是有心机的政治人物,为麻痹特务们的监视活动,双方往来采取“暗通明不通,上合下不合”的方法,有时还故意暴露一些矛盾对立事件。这些举措,把戴笠和张、杨身边的晏道刚都蒙骗了,他们满以为“强龙”和“地头蛇”斗争好戏会随着剧情的深入连续上演,却不知张、杨卖个破绽,虚晃一枪,把特务们的注意力转移了。事实也得到印证,戴笠情报系统的重大受骗,导致了西安扣蒋事件的顺利进行。

一代影后胡蝶题赠给戴笠的照片

实际上,扣蒋的部署还有不少响动,自1936年12月8日张、杨决定兵谏后,东北军和西北军都进行了紧张的准备。对于这些调配部署,戴笠的特务和耳目竟毫无察觉和报告。戴笠此前得到过一些不着边际的信息,都是没有实据的传闻,戴笠斟酌后,否定了其可靠性。而对于这些传闻,陈诚早先亦向蒋介石汇报过,且比戴汇报的还要详细。事前不知情或许还可推说是张、杨保密工作严密所致,然而事后不知情,且应对速度如此之慢,则素以情报灵敏著称的戴笠就无法解释了。

南京得到西安发生兵变的消息来自樊崧甫于12日下午三时许发出的电报:“西安发生兵变,委员长消息不明。”获知西安异动,戴笠如坐针毡,频频向西安秘密电台呼叫,可如泥牛入海,均无回应。直至次日,特务处西北区区长江雄风才报告:张杨异动,校长被押,情况不明。而此时公开媒体都报出确切消息,张、杨《对时局宣言》在12月13日《解放日报》刊登;宋美龄已收到张学良发出的电报,连远在香港的宋子文也获知确情。这一切无疑是打了戴笠一记闷棍,他的情报机构全线失灵,他要获知西安的情况还得通过其他渠道来了解。

事前被蒙骗,事发不知情,事后还不明,戴笠感到无比的羞愧和耻辱,这是他的直接失职,也是他从事特务工作以来最大的失败。

戴笠惶惶终日,度日如年,特别是南京当局准备对张、杨大肆讨伐之时,戴更感到事态的严重,一旦战火发生,不但校长性命不保,而且他的人生之路也将重大逆转,前途不仅仅是渺茫而已!

“复兴社”头目文强对此时的戴笠有形象的回忆:

“我记得事变发生的三四天之内,戴笠哭丧着脸,绕屋嚎叫,一筹莫展,认为蒋介石凶多吉少,很难有活命的可能。他想出的办法是赶快找到能飞檐走壁的夜行者,准备爬越城墙,星夜去西安救其主子。”

戴笠陪同蒋介石视察

矫饰“西安遗嘱”

正当戴笠万念俱灰之时,转折突然到来,宋子文12月21日从西安返京后,即邀戴去他住处,告诉他将再返西安,并请他一道同去营救委员长。这使戴笠感到吃惊和欣喜,他终于感到宋子文在关键时刻还是要起用他。

宋子文虽然想携戴笠同去,但觉得须征得张学良和何应钦认可。张学良回电同意,何应钦初未首肯,并责问宋子文,为何要让戴雨农去?后碍于宋子文坚持,亦不便多加阻拦。

12月22日中午,戴笠随宋氏兄妹、蒋鼎文、端纳、郭增恺同乘一架飞机经洛阳转至西安,抵达时,已近傍晚。

戴笠此行西安约为两天时间,从陆续披露的史料看,他没甚作为。张、杨也没有为难戴笠,反而给他很高的礼遇、自由的行动。或许为了弥补此前的严重失职,挽回政治和忠心上的失分,城府深厚的戴笠触景生情,急中生计,在张学良公馆写下了一份怪诞的遗嘱,遗嘱是这样写的:

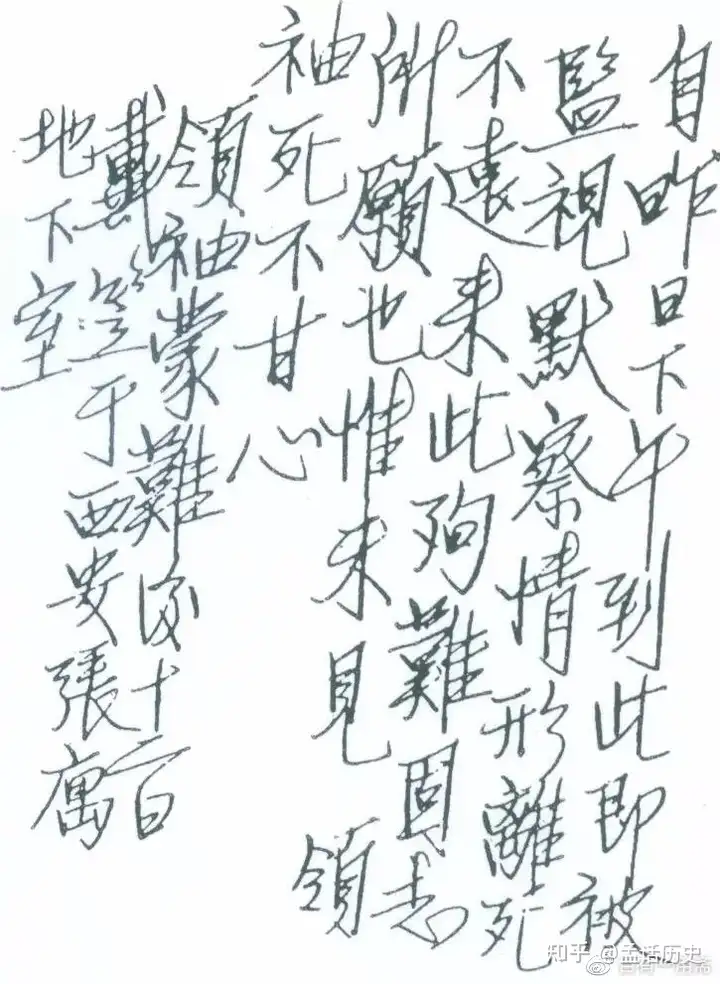

“自昨日下午到此,即被监视,默察情形,离死不远,来此殉难,固志所愿也,惟未见领袖死不甘心。领袖蒙难后十二日,戴笠于西安张(学良)寓地下室。”(见影印件)

戴笠1936年12月23日写于西安张学良公馆地下室“遗嘱”手迹影印件

这份“遗嘱”可谓戴笠心机的典型体现,它不是一般的矫饰造作,而是在粉饰乃至捧出对蒋介石的一番忠诚,以便事后攫取遇危不乱、成功成仁的政治资本,为进一步登上高位再增加一块高高的垫脚石。这份“遗嘱”虽未署日期,然从文中“自昨日下午到此”及“领袖蒙难后十二日”句不难推算,当写于12月23日,戴笠到达西安仅仅还只一天。戴是22日傍晚到达,24日离开,他在西安停留的时间再这么算也不到两个整天,只两个晚上和一个多白天而已。那么,这两天到底发生了什么?根据现已披露的第一手资料和众多亲历者的回忆,可以清晰列出其日程:

先来看戴笠这两天的活动:

22日傍晚,赴西安众人抵达张学良公寓,稍作停留,宋美龄去了蒋介石处,戴笠则随宋子文、蒋鼎文与张学良洽商有关西安之事的处理,此事见之于《宋子文日记》和《蒋鼎文纪念集》相关记载。

是晚戴在张学良公馆用餐和住宿,同吃同住的还有蒋鼎文和“西北剿总”的政训处处长曾扩情。曾扩情在《西安事变回忆》记述:“张(学良)把宋美龄、宋子文、端纳三人送到蒋介石处,留戴笠、蒋鼎文和我三人在家晚餐,戴、蒋两人住在他家,我仍回到省银行”。又据《蒋鼎文纪念集》载,宋子文也与蒋、戴一起住在张学良公馆地下室。

第二天,也即23日,张、杨提出西安事变谈判建议方案,宋子文感到棘手,赶忙召蒋鼎文、戴笠共商对策。三人紧急会商后提出一个反建议书面方案,并报蒋介石批准,此事宋子文12月23日日记有较详细记述。反建议这种重要书面方案,讨论斟酌显见不可能一时三刻,且这一方案还要等待“蒋介石批准后”,三人才可决定或聚或散。

而到了24日,戴笠则“不辞而别”离开西安,宋子文12月24日日记作如是载:“戴(笠)的不辞而别令敌手甚为不悦。”

以上是三个亲历者记录他们与戴笠在一起的活动。

再来看戴笠此行的身份:

戴笠是由宋子文提名,由张学良出面邀请的,是同宋子文、宋美龄、蒋鼎文一样的南京方面的使者,实际上是代表南京方赴西安谈判的代表之一。宋子文12月21日日记载:

“一、应让蒋夫人来西安照顾委员长,并改变其听天由命的态度。

二、由戴雨农(笠)代表黄埔系前来西安,亲身观察此地之局势。

……

我把我的决定通知张、杨,获其同意,且张(学良)给蒋夫人与戴(笠)写了信。”

经过如此官方商定程序奔赴西安,且是解决事变问题的关键时机,张学良不可能也不会去拘禁一个南京所派的“官方使者”。

其三,张学良是一位重义守信,有点江湖侠义之人。

孔祥熙、宋美龄、黄仁霖还是陈诚等都多次提及这一点,孔祥熙说:“张学良平素为人,素重信义。”黄仁霖说:“张学良虽然轻率鲁莽,却还是一位信守诺言的人。”宋美龄说:“余固知张学良之为人,不至如此(不守信义),今更得证明矣。”至于在对待当时南京所派,特别是由他出面所邀使者的接待诚意,陈诚《西安事变纪事》记录张学良的态度可予印证:

“12月18日,今日张(学良)来,谓子文、墨三均拟来陕。一民(朱绍良)问张,他们来了,保能不失自由吗?张答,那我不能失信。”

以戴此时“南京使者”的身份,又事前征得张学良所同意,张不可能失信而自降身价,把戴笠监视扣押。

其四,从蒋鼎文和戴笠的自由行动来反证。

这两天蒋鼎文除与戴笠一起参加了上面所述的相关谈判和商讨,还和宋子文一起,三人均住在张学良公馆地下室。现在所能看到的资料,只是蒋鼎文比戴笠多了会访陈诚,面见蒋百里,会见周恩来溯昔谈今,而其余时间宋、蒋、戴等都是集体商讨对策和活动。不可设想,对同住一室的几个大员,一个让他有合适的行动自由,一个会去做“离死不远”的囚徒式看管?客观事实也说明,张、杨没有对戴笠这样做。

其五,戴笠与“二宋”等同来西安,且戴是宋子文向张学良推荐并获张同意所来之人。

按照张、宋的关系,即或张对戴有“除去”之想,在这种场合,在这种特定情况下,张也要看“二宋”的面子,何况这时候张学良释放蒋介石在即,“阎王”都要放了,何必再斩戴笠这种“小鬼”?

其六,还有史料证明张学良对戴笠这趟西安之行不但不作“囚徒”监管,且还予以相当礼遇。

“西安事变”五十多年后,八十九岁的张学良在美国接待郭冠英访问,郭对张旧事重提:“您在西安事变时,对戴笠不错啊!”张学良默然无语。

“默察情形,离死不远,来此殉难,固志所愿也。”假如事实真如戴笠所叙述“离死不远”,那么其时的戴笠就是“死囚”监管的待遇,他不可能参加谈判,不可能参加会商,更不可能在24日自由自在离开西安。须知,其时张、杨若要为难你,或要除掉你,可以采用各种方式,就象除掉笼中之鸟一样容易。戴笠纵有三头六臂,也难逃张、杨之网。

戴笠在12月24日就离开了西安,这是被已经多种原始资料证明了的史实。而台湾有些“官方”著作似乎视而未见或见而未闻,依然向戴笠脸上贴金,如良雄的《戴笠传》。良雄先生为军统局资深特工,在大陆就任少将总队长,江西省政府委员兼南昌市市长,到台湾后他依然风头劲健,出任要职。良雄撰写的《戴笠传》影响很大,俨然成了记述戴笠生平的“权威著作”。《戴笠传》(传记文学出版社1990年7月版)第91页如此记道:

“12月25日,事变急转直下,张学良断然决计,亲身护送蒋公飞往洛阳。戴氏亦获释放。张学良要求和他同乘一机,显然离开西安以后,客主之势已变,他需要戴氏来保护他。”

这样的描述,首先不符合史实,前面已述,戴笠不是25日“亦获释放”,而是在前一天,也即24日就径行自在离开了西安;其次没有这个可能,张学良是25日自己单独驾机前往洛阳再转南京,根本没有,也不存在邀请在前一日已离开了西安的戴笠来“同乘一机”,来“保护他”的可能性。良雄的《戴笠传》出版之时,张学良已恢复自由之身,不难想象,当张看到这些离谱的官方编造后,不知会作何感想?虽然他早已曾经沧海。

遭张学良嘲弄

张学良当年为什么同意宋子文把戴笠带来西安,从当时的情况看,还是张晚年的口述中,似乎是对戴笠的特务行径,在嬉笑怒骂,这位公子哥儿出身的政治家在纵情地戏谑这位不可一世的特工王。

还在西安事变发生前,即8月底,在西安的特务们不通过张学良,就抓捕了张身边的人,包括东北大学的大学生宋黎、马绍周和关时润等。张愤然道:“捉人居然捉到我的头上来了。”于是乘机武力查抄了国民党陕西省党部,并收缴到特务们汇报的关于东北军和十七路军的情报,及有关于张学良本人的。这次行动羞辱了CC和戴笠们的卑劣行径。

戴笠这次到西安,张学良是给他了一个小小的下马威。张学良当时的亲信高崇民如此记述戴笠在机场缴枪以及戴如何向张诉求:“宋子文第二次是陪同宋美龄负着和平的使命来西安,蒋的特务头子戴笠亦随机来西安,戴下飞机后,腰中插的手枪,被我方战士缴械,到金家巷戴见张学良时泣诉其事,张立即把自己带的手枪摘下赠戴。戴大为感动,叩谢之余,口称副司令伟大不止。平日杀气腾腾、威风凛凛的特务大王,一旦卑躬屈膝至于此极,大为可笑。”如果张学良要让戴有“殉难”的安排,还会赠给他手枪?

其后,张学良语带讥讽地问戴笠:“老戴,你们的特务工作是怎么做的,我与杨司令搞了这么大的事情,你们都不知道?”

戴笠一脸茫然,嗫嚅半响回答道:“我们从来不对副司令做特务工作啊!”

戴笠这趟短短两天的西安之行,借“遗嘱”之名,尽“献忠”之实。为了自我保护,转移失职之过,他竟违背实况,矫饰造此“大作”,其心机之深,可谓无以复加。而到西安事变和平解决后,戴笠在南京俨然以功臣自居,与郑介民等弹冠相庆。

戴笠这一“西安事变遗嘱”似在实践蒋介石“不成功便成仁”的“治军理念”,因而“朝野”好评如潮。然戴笠也许没有想到西安事变的当事人张学良、宋子文、蒋鼎文、陈诚以及曾扩情等都会有各种文字,通过不同渠道披露出来,稍稍梳理分析就可知当时的基本真相。这些角度不同且无意之中的记述,是对当时历史事件的记录,并非针对戴笠而写,然通过对照佐证,可以还原当时情况,足证戴笠的“遗嘱”是沽名掩世的“遗作”。

聪明反被聪明误,这位一代特务天王留下了又一个著名的历史笑柄,供后人茶余饭后把玩。可见要掩饰历史实情,有时也是很难的。

陈侃章著《飞将军蒋鼎文》,浙江人民出版社2012年4月出版

(节选自陈侃章所著《飞将军蒋鼎文》。本文在台北《传记文学》和大陆《南方都市报》《钱江晚报》等同时发表)

作者补记:

质疑戴笠“西安事变遗嘱”的书文出版和发表后,引起海峡两岸较大反响。相关专业人士和机构多次邀约作者,希望能对此作进一步深入。考虑到戴笠一生参与多次重要历史事件,有多重的复杂经历,是一位时代枭雄。笔者认为戴笠矫饰“西安事变遗嘱”之事点到为止,不再作深入和展开。