基隆吹来暖暖的风 ——在台湾寻找“地下党”父亲的脚印

来源:南方周末

2017年5月3日傍晚,我乘坐厦航881次航班抵达台北松山机场,揭开两周一人自由行的序幕……

为什么是我,一个人,从远在“天边”的英国来台湾自由行?

这就要从2012年第39期《中国新闻周刊》(10月29日出版)说起。这期杂志在报道1959年中国科学院哲学社会科学学部与人民大学合办的“文艺理论研究生班第一期”的长文《文研班:文艺理论界的黄埔一期》中,第一次公开披露该班“一些同学……不幸罹难。在人大任教的李尚公,曾经在台湾加入共产党,被逼迫交代是潜伏特务。他说我把良心剖给你看,用一根烧红的铁通条插入了自己的胸膛”。

李尚公,作者父亲,1947年摄于台湾

这里提到的李尚公,就是我父亲,他是这个所谓“文艺理论界黄埔一期”的一员。他当时是中国人民大学的讲师,是人民大学选送到该班的学员。

文研班第一期

“文研班”是由时任中宣部副部长周扬提议创办的。

1959年夏,“文研班”在全国范围内招生。报考要求是:在大学中文系或文化艺术单位工作两年以上;中共党员,专业骨干;政治可靠,有培养前途。

“文研班”第一期最终招收了39人,全部是在职干部。其中年龄最小的是何西来,21岁;最大的是中央乐团的演员解冰,44岁。她在延安时已经是著名歌唱家,演过《白毛女》中的喜儿,周扬一见面就能叫出她的名字。

为了创办一流的文艺理论干部培训基地,文研班可以说“不惜工本”。

虽然文研所就有研究戏曲的专家,但是中山大学王季思的名气大,就专门请他坐飞机从广州来北京讲课。在何西来的记忆中,课时费很高。“一个课时就45块,我一个月工资才48块半。”

何其芳亲自设计了文研班的课程,请来了各领域的顶级名家讲课:俞平伯、吴组缃讲《红楼梦》,余冠英讲《诗经》,游国恩讲《楚辞》,李泽厚讲美学,季羡林讲印度文学,李健吾讲17世纪古典主义和19世纪法国文学等,冯至讲杜甫和德国文学,卞之琳讲莎士比亚,叶君健讲安徒生,……周扬还把左联时代的著名作家唐弢专门从上海调来,担任文研班专职教师,负责教现代文学和指导写作。(中国新闻周刊,2012年10月29日)

文研班开班不久,物质就已极度匮乏。货架渐渐空了,人大教工食堂的饭菜也一天不如一天。这个研究生班的学员都是各单位送来的尖子,领头“闹事”。人民大学校领导“釜底抽薪”,立即任命该班的李尚公为教工食堂“指导员”。结果我爹的办公桌搬到了食堂办公室,和原来的管理人员李萌坐对桌,他成“半工半读”的了。我父亲为办好这所教工食堂,殚精竭虑,很下功夫。所幸的是,食堂办好了,大家总算是不幸之中的大幸吧?从此食堂“相安无事”。这是我爹在“文研班”最让人记得起来的作为。

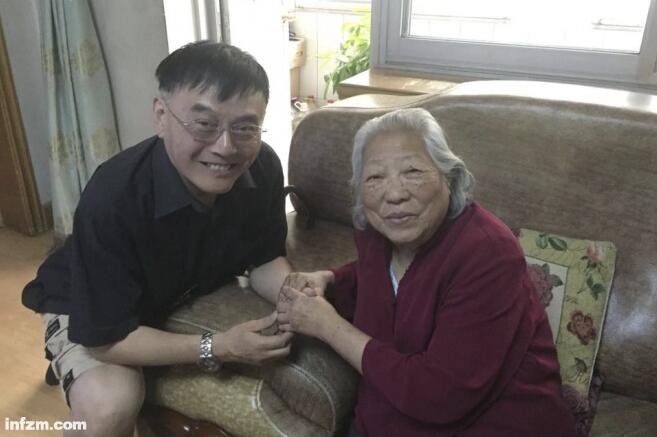

对于李尚公1948年曾是中共台湾地下党一事,作为家属,我们之前一无所知。为此,我们在2014年4月19日专门拜访当年“文研班”党支部成员,中国社科院文学所前副所长,《文学评论》前主编何西来,他是《九畹恩露:文研班一期回忆录》(社科文献出版社,2011)的主编。此书中收录了人民日报原文艺部副主任缪俊杰的回忆文章《风雨同舟学友贤》写道:“谈起京城‘老大哥’,我记起为人厚重的李尚公。李当时是人大中文系的教师,他是‘插班’来的。我们交往不多,只听说他是老党员,老地下工作者,我们总是以‘老大哥’而敬之。”“尚公真是勇士啊!壮哉,尚公老兄。”作为“文研班”党支部成员,何西来对我父亲是台湾中共地下党的事当场写道:“这些事我也清楚。”“尚公是我在研究班时的老同窗,老学兄,已过世几十年了。俊杰学兄在这篇回忆文字里,忆及尚公兄的一些往事和为人,与我有戚戚焉。”

2017年5月本文作者李杭在北京与丁宁见面(资料图/图)

从流亡中学生到国语教员

我爹是山东肥城人。其父赤贫,无以为生,跑到济南黄河以北的齐河县当维护黄河河堤的河工,养家糊口。就这穷样,我爷爷还是不惜送自己的大女儿当童养媳,也非得送我爹,他唯一的儿子,上学念书。当年我爹算是念书念得好的,一路凭着举家鼎助和各种奖助学金,1936年竟然考上济南一中——这是当年山东全省最好的中学。但突然时局骤变,日本全面侵华的“七七事变”改变了历史进程,也改变了千千万万普通老百姓的命运。当年济南一中的校长孙东生在1937年8月新学期的开学典礼上说:大家必须读书,我们是教员,你们是学生。我们应当把你们培养成国家的人才,要弦歌不缀。读书也是抗战,也是爱国,也是救国。济南要是不能待,我带你们走,不做亡国奴。胡维成老师(当过教务主任,代理过校长)第二个讲话:“听说日本鬼子占了天津,下令中国人都得弯着腰走路……我这副腰板就是弯不下去!”国民政府遂决定组织山东中学西迁。

我爹他们也在这个洪流中,随济南一中整校整班的一边步行,一边坚持上课,跋山涉水,风餐露宿,从济南出发,经泰安、济宁、金乡、商丘、开封、郑州,许昌、方城、社旗、南阳、郧阳(济南一中在此改称国立湖北中学)、均县、白河、洵阳、安康、西乡、城固、汉中、宁强、广元、剑阁、梓潼、绵阳……历经两年,步行7000里——路上的艰辛就不用说了:我爹左耳廓的一部分,就是在此途中冻掉的——他们不但上完了全部初中课程,1939年还走到了四川绵阳。在那儿,他又上完了高中(迁川后改称国立第六中学,我爹是6级二班,1936年上初一,1939上高一)。

根据《中共德阳地方组织的摇篮——国立六中二、四分校》记载:李尚公和孙跃东在当地主办了《简明新闻》,每天公布最新抗日战况和各方面重要消息,影响很大。1942年他考上了地处甘肃兰州的西北师范学院(抗战期间北京师大西迁与其他高校合组的战时大学)中文系本科。

在西北师院,我爹遇到了我娘,她是比我爹晚入校的学妹,国语专修科(学制二年)的学生。1945年,抗日战争终于胜利了!全国上下,欣喜若狂。1946年暑假,西北师范学院所含各校开始复员,我爹妈也在那年同时毕业。

台湾从1895年甲午战争后割让给日本,已经50年,岛上正规学校只用日文教学,没有汉语教育。当时台湾大中学校急需合格的汉语教师,国民政府的“国语推行会”,由名教授黎锦熙(1890—1978)、魏建功(1901—1980)领衔,招聘人员,赴台工作。我爹妈就是在这种情况下被招聘赴台的。他俩都专门接受过推广国语所需的教育部的ㄅㄆㄇㄈ注音符号系统训练。

我们知道我爹在台湾当过国文教员,他是和我妈一块儿去的;我们还见过他从1947年初到1948年初整整一学年在桃园农校的聘书。但是我们从不知道,他在台湾曾是中共地下党。1979年为我爹“平反”时,根本没提他1949年以前有过一段去台湾的经历,好像这段历史根本不存在。

桃园结识烈士遗孤

种种迹象表明,人们还记得我爹的死,而且确有隐情。

我通过各种渠道,一点一滴搜集当年台湾中共地下党活动的信息,主要集中在桃园县——我爹赴台在桃园工作的时间最长,有一年多,我认为在那儿可能有较多的信息。渐渐地,关注的重点集中在“桃园义民中学案”,黄新华女士是我关注的第一人。黄是当年桃园义民中学中共地下党员黄贤忠(1920—1952)烈士的遗孤,出生在1951年她父母入狱时;后被孤身送入孤儿院,有一段异乎艰难的非常人生。黄新华为搞清楚她父亲的沉冤,是费了大力的,网上有关的报道也最多。

我决定先找一位桃园籍的台湾学人,从认识开始,建立友谊,再开展寻访工作。我的亲戚奚树祥老师,是清华大学建筑系1958年的毕业生,正好当时在台湾有业务往来。我就请他代找一位桃园籍的朋友。几经周折,终于找到台湾大学一位桃园籍的邱荣举教授,他父亲在台湾1950年代“白色恐怖”时期曾因“桃园义民中学案”入狱,算是黄贤忠的“难友”。他愿意帮助我查找父亲的踪迹。

我与这位邱老师素眛平生。他就是听说有我这么一位大陆人士寻找父亲的踪迹,古道热肠,愿意帮忙。与此同时,我还与桃园农校取得了联系,他们也愿意提供帮助。由于1949年以前的档案不全,没能查出什么线索。

我与邱老师联系,告知他这些情况。他建议尽管如此,我来趟台湾实地走访一下,还是很有必要的。有些事,本人来与不来,效果会很不一样。事后证明,真是如此。

虽然该准备的尽量准备,其实握在手里的东西还是非常有限。我就是这样“孑然一身”上路的。

当晚一到位于台北民生西路198号的西悠饭店,我就接通了邱先生的手机。

邱老师如约而至,我们一见如故,没有寒暄,拟定了行动计划。

第二天中午,邱先生接我去见黄新华。这场期盼已久但毫无把握的约会突然而至。我曾经通过别的朋友想约见黄,都被婉拒了。谁也不愿意老揭过去痛苦的伤疤。邱先生真有办法!他老说:你得来台湾。你不来,许多事情没法开口;你真人到了,一些原来不好办的事,就能办。

这次见面定在台湾大学旁门的咖啡馆,我们早到了几分钟,接着黄新华就到了。一见面,我们都感到很亲切,两人的父亲当年同在桃园一地工作,都来自大陆。黄贤忠的名字,刻在北京西山森林公园的烈士碑上。我在这次赴台前特地前去拜谒,和碑上黄贤忠的名字合了影。我让黄新华看这张照片,她频频点头,看看照片,看看我,她知道我的用心,眼眶里湿润起来……我们小心地聊着家长里短和彼此关心的问题,像多年不见的亲戚。她父亲当年留下来坚持,被逮捕枪毙了;我爹撤回大陆,20年后竟也陨于非命……

黄贤忠在1952年5月20日临行前写道:

满腔热血为三台,

从来未做死安排。

若得瘦骨埋斯土,

魂兮归去亦快哉。

呜呼,好一个“归去亦快哉”!

马场町是台湾白色恐怖时期枪毙死刑犯的地方

时间过得很快,分别的时候到了。我们合影留念,黄一脸笑容。朋友们都说,这是难得一见的黄的笑容照。我怀着不舍的心情与其话别。祝新华健康平安。

基隆吹来暖暖的风

我这次赴台,一开始是瞄着桃园农校去的。不过我记得我爹曾经说过,他刚去台湾时,在基隆还待过一段时间。

我在台北查了几天档案,当地有关部门和人士非常配合:她们提供了官方档案里我父母当年入台和离台的原始材料复印件,很难得。

当我和蓝博洲、林正修、许孟祥、邱老师等谈起我下一步的寻访计划时,蓝博洲的一席话引起了我的注意。蓝是台湾研究当年中共地下党活动的著名学者,他研究“基隆中学案”前后持续了30年,所著《幌马车之歌》,再版三次,非常详细。他说:当年在基隆的中学就基隆中学和基隆女中两所。你父亲若在基隆待过,很可能就在基隆中学任教。林正修说不妨去看看。虽然我们的话题又转到别处,可在我心里:基隆,基中;基中,基隆……就放不下了。我一定得亲自去查访一下。

我看过蓝写的《幌马车之歌》。2016年,在上海还刚举办了“《幌马车之歌》钟浩东蒋碧玉纪念特展”。该书的主角钟浩东当年是基隆中学校长,中共基隆工委书记。当年台湾中共地下党机关报《光明报》,就是在基隆中学编辑印刷出版的;后被当局破获,因此案被捕的有44人之多,枪毙了7人,都是知识分子!这是1949年中共台湾地下党被破获的头号大案。

六张犁公墓是台湾白色恐怖时期埋葬政治死难者的地方,现在改为纪念公园

去之前我们向基隆中学校长室打了招呼,隔日上午我们访问基中。

基隆离台北很近,就23公里。翌日上午,我们驾车沿着高速公路向基隆飞驰。路旁的指示牌逐个显示下一个出口的地名,一会儿就是“基隆”了。忽然,地名显示的是“基隆,暖暖”,下一个就只剩下“暖暖”……我感到非常惊愕!

任何人都不会有和我一样的感觉:因为我女儿李小暖的小名就是“暖暖”,怎么会出现在这儿?紧接着铺天盖地扑面而来的都是“暖暖”二字:暖暖国小,暖暖中学,暖暖火车站,暖暖街……我好像忽然明白了:1985年我母亲给我女儿、她的孙女起的名字,是从基隆暖暖这个地名来的!我父母当年在台湾一定和基隆暖暖这个地方有着非同寻常的联系,否则我母亲绝不会给她的孙女起名叫暖暖的。我大声对正在开车的邱老师说我妈给我女儿起的名字就是暖暖,我根本不知道在基隆有个地方叫暖暖。邱老师也感到非常不可思议,他说这里边一定有说法。

很快我们就到了基隆中学。当我们向基隆中学校秘书说明来意,做完自我介绍后,他并不接话,胸有成竹笑眯眯地打开一本事先准备好的装潢精美的纪念册:这是该校建校70周年纪念册,里面居然鬼使神差地保留了1946—1950历年教职工的花名册!其中1946年的花名册最全,有28人之多。李尚公和钟浩东两人的名字赫然在列!其余年份的名单明显不全,有的只有寥寥数人而已。什么都不用说了,正式文档,白纸黑字,铁证如山。同来的邱老师不禁在我胸前连打三拳,激动地说:“真是有上帝保佑你,你爹妈保佑你!他们料到有一天你会寻找到这儿来的!”我爹1947年1月底离开基中去桃园农校时,中共地下党员钟浩东给他开的介绍信,和基中1946年教职工花名册,把我爹与基隆中学,与钟浩东紧紧连在了一起。

在基中主楼二楼一字排开的玻璃展窗里,展览着钟浩东等人的事迹,并没有什么顾忌。从某种意义上说,钟浩东是当年台湾最著名的共产党人——以他们夫妇和“基隆中学案”为素材拍摄的电影,一部接着一部,历30年而不衰。其中1989年侯孝贤所导的《悲情城市》获威尼斯电影节金狮奖,影响最大;1995年侯导再以钟浩东夫妇生平为蓝本拍摄了《好男好女》,获戛纳电影节提名。2017年,台湾另一位名导李烈也以“基隆中学案”为素材,改编当红电玩《返校》,加入拍摄相关影片的行列……为什么钟浩东在台湾有这么大的影响?因为他从反对日本殖民统治起,就投身台湾民族解放和人民民主斗争,矢志不渝,赤胆忠心,人格高尚,为台湾各界所敬仰。

钟浩东和我父亲,是1946年8月同时到基中分别担任校长和国文教员的。钟是台湾抗日名宿丘念台(1894—1967,丘逢甲第三子)和李友邦(1906—1951,中共地下党员,后也被国民党枪毙)推荐的;李尚公是由国府“国语推行会”派遣的,他们都是上级主管部门认可的基中教学骨干。国民政府开始接管台湾不久做了件大好事,就是积极推行“国语(即普通话)教育运动”。国民政府教育部在抗战期间,未雨绸缪,选定国立西北师范学院、江津白沙国立女子师范学院等三所高校的中文系,培养推广ㄅㄆㄇㄈ注音符号系统应用的人才。抗战胜利后,该部速派“国语推行委员会”委员魏建功、何容及干事王炬等来台指导国语推行工作。

李尚公在基隆中学教授国语,当然是独当一面。当时基中大陆来的教师虽然不少,但是只有他最专业,国语发音标准,而且娴熟ㄅㄆㄇㄈ注音符号教学。事实证明,注音符号真是学习国语的利器。老师只要花很短的时间教会学生注音符号系统,所有汉字,学生看看上面的注音符号,就能自己读出来,效率奇高。

可是在基中的国语教学工作刚刚走上正轨,李尚公却只干了一学期就转到桃园农校去了,钟浩东还给他开了介绍信。这件事有点儿反常,除非有某种特殊原因。像我父亲这样由国府推荐来的国语教员,接聘一般都是干满一学年才正常。他中途离开,校长还特地给他开介绍信,里边一定另有“文章”。

基隆中学地下党支部第二任书记陈仲豪后来谈道:我与钟校长说“这么多进步教师聚集在一起,恰似《水浒传》里的聚义厅,使学校不知不觉成为北部地区中共地下党活动的一个重要据点,这样是不是会惹人注意?钟校长回答说,刚刚接手办学,没有核心和骨干力量不行。事实上,这么多红色的教职员先后来到基隆中学,流动性很大,不少人任职一两个学期便走了”。李尚公在基中,很快就和钟浩东熟稔。一方面固然李确实是当时基中推行国语急需的专门人才;另一方面,像李这样赤贫出身的西北师大毕业生,也特别引起钟的注意。所以钟李二人惺惺相惜,一拍即合。李尚公在基隆中学时期加入了中共地下党。

1948年5月由于台湾白色恐怖非常厉害,中共台湾省工委只能转到香港开会。会议决定为了隐蔽精干,部分同志需分批撤离台湾。恰逢当时我妈北师大中文系大专班毕业后,已经为社会服务两年,按规定可以回北京师大续读中文系本科三四年级,又刚刚怀孕,这样他俩在1948年暑假后回到大陆。

钟浩东为父亲开了两张证明

1949年春,李尚公进入人民大学前身华北大学学习。在存档的他那时写的自传里,台湾这一段经历的证明人他填的都是钟浩东(钟1949年8月底被捕,1950年10月14日才被枪毙),那时钟还活着。李尚公在自传里提供的这个信息非常重要,钟浩东当时是可查的活着的同单位的党内领导与行政领导,是李尚公最好的个人历史证明人。几年后当钟浩东牺牲的消息大白于天下,李尚公再写自传时,他这段经历的证明人就改写为张勇和熊启芳。因为不能再用已知死去的中共基隆工委书记钟浩东当这段历史的证明人了。当时有关中共台湾地下党人的现实情况是秘密,绝对不能外露,这是关系到还在台湾的那些地下党人生死存亡的大事。

蓝博洲说:“张志忠(中共台湾省工委)——钟浩东(基隆中学)——李尚公(桃园农校)是一条线;张志忠——钟浩东——黎明华(桃园义民中学)是另一条线,都是由基隆中学到桃园发展。”李是1947年2月初去的桃农;黎则是1947年5月“二二八”之后有暴露之虞才去的义民中学。在1947年初,中共台湾地下党的人数极少,全岛不足百人。台湾当年只有台大一所大学,日据时期,台湾本地人一般只让学农医两科,所以农校是当时社会精英聚集的地方。

有关档案揭示,钟浩东为我父亲离开基隆中学,是开了一明一暗两张证明的:一张明的是拿出来给桃园农校看的从基隆中学离职的证明;另一张暗的是允许我父亲在基隆中学请长假的证明。钟浩东为我父亲去桃园农校工作“留了后手”:在那边干得好能待就待下去;干得不好也不至于“失业”,随时可以返回基隆中学继续任教。钟浩东给我爹这么“优渥”的进退条件,绝非仅仅是给一个普通国文教员的。我爹还另有任务去桃园农校——为中共在桃园地区开辟一个新点。在基中接我父亲班的是蓝明谷,他随即就成为中共基中支部三个支委之一。我父亲1月底才走,他2月1日马上到任,一天都没耽误。他俩的交接“好像”是事先约好的,天衣无缝。

1947年2月初父亲一到桃农,就赶上“二二八事变”。在事变过后展开的“清查”中,虽然桃农“涉案”学生众多,但是该校有关师长对此多有缓颊,鲜有学生被捕的报道。桃园农校当时外省籍老师占一半以上,领导层都是大陆来的外省籍教师。此案后,不同省籍师生之间的关系还很正常,不能不说与外省籍有关师长在“二二八事件”中的表现关系极大。从1946年12月24日发生北京大学女生沈崇被美军士兵强奸,到1947年台湾“二二八事件”,短短三个月内催生台湾年轻知识分子的思想激变,绝非现在一般人所能想象。桃农现存的有关档案已经不完整,不能完全恢复李尚公当年的活动轨迹,只知道他仍然是教学骨干,还承担学校部分的组织工作。同时他还经常请假外出,有时候没有请假记录,人也不在校内。我爹在桃农与校长李康伯(外省籍国民党人)的关系后来恶化,原因是李尚公一直替学生说话,多有护佑;故引起校长日益不满。这当然是后话了。

基隆中学校秘书等人引领我们在校内参观。主楼右侧山坡下有一座特意保留下来的“防空洞”,据说就是当年中共台湾省工委机关报《光明报》的秘密出版地。我问他们还有没有当年留下的房舍,回答说只剩下一栋了。我们往校园深处走去,看见在一片没膝的杂草后面有一排平房,这排房子当年是单身教工宿舍。我走过去细看,门牌是“暖暖区水源路二巷22号”。

又是“暖暖”!

70年前,我爹也许就曾住在此处。

当时我父母尚未结婚,正在热恋当中。我母亲在台北“国语推行会”任文秘;我爹在基隆中学当老师。每到周末,主要是我妈来基隆。当时从台北来基隆要乘“台铁”,到站就是位处基隆市暖暖区的暖暖火车站,或八堵火车站。当年八堵火车站站长李丹修经常在周末看见年轻的“外省人”我父母,在八堵站相聚相离,口操国语,明显是外省籍公职人员,甚是稀奇。在我妈离去后李丹修有意过来和我爹搭讪,一通报姓名,两人都姓李,更是亲切,遂逐渐熟悉起来。我爹还主动教过他们站的员工学国语。后来我爹要调到桃园农校去,可巧李丹修就是桃园人氏,帮了我父亲很大的忙。

1947年“二二八事件”突发,根据相关史料记载,“(1947年)3月11日上午,(基隆)要塞司令史宏熹的侄子史国华率领两辆军用卡车(军人)包围八堵站,在月台先枪杀了4名台铁人员;李丹修等13人后来也被押上军卡,从此一去不返。”

李尚公那些天为了“组织上的事”,几乎天天冒着危险乘“台铁”往返于桃园和基隆之间,对国民党血腥镇压无辜百姓怒火中烧。他和李丹修还互相提醒要注意安全。哪知3月11日国民党军再次光顾这个火车小站,掳走李丹修等十数人,从此杳无音信。据说这些人都被虐杀投入大海。李丹修这个昨天还活生生的一个好朋友,转眼就被捕失踪;我爹看到人去楼空,心里万分悲痛……“基隆八堵车站惨案”是台湾“二二八事件”中最突出的个案:一个基层单位有17位无辜员工被枉杀!

我们家,就从台湾暖暖开始

这个暖暖区,大概是我父母从大学,恋爱,工作,到结婚再到成家过日子的20年里,彼此感觉最温暖的地方;也是他俩共同走入社会,经历风雨如磐岁月的地方。再也没有其他地方可以和这个暖暖区相提并论了。这段感情,我妈深埋在心灵深处,从未示人,哪怕对她自己的儿子。1968年我爹自尽;我妈当着外人的面,没掉一滴眼泪。而当1985年她唯一的孙女出生时,她没对任何人说明她为什么给孙女起名叫“暖暖”,这是她个人一生中永难忘怀的一段回忆,稍纵即逝。“我给我自己活,我不相信眼泪,我也有欢乐”。我不禁想起台湾歌手周杰伦的那首歌:

听青春,迎来笑声,

羡煞许多人。

那史册,温暖不肯

下笔都太狠 ……

千年后,累世情深,还有谁在等?

而青史,岂能不真?……

如你在跟,前世过门 ……

跟着我,浪迹一生。

雨纷纷,旧故里草木深,

我听闻,你始终一个人。

斑驳的城门,盘踞着老树根,

石板上回荡的是再等。

……

2017年5月29日,当年在台湾工作的中共地下党丁宁阿姨亲笔写道:

我们(指她与丈夫程浩,程浩曾任全国政协副秘书长;在国共重庆、南京谈判期间,担任中共代表团机要组组长。1946年1月至9月,在台湾从事中共地下工作)受周恩来副主席派遣,随钱瑛(当时中共南方局委员,解放后任监察部部长)到敌占区上海、台湾从事党的地下工作。

我们于1947年1月至9月在台湾工作。当时负责掩护我们的中共党员吴克泰(原名詹世平)向我们介绍过,基隆中学校长钟浩东是他发展的中共党员。1947年1月,钟浩东派李尚公到桃园农校开展工作。钟浩东后来担任中共基隆工委书记,1949年8月被捕,英勇牺牲。

在台湾时,与我们经常联系的中共台湾工委委员张志忠(1949年12月被捕,1954年3月16日被枪毙)负责台湾桃园地区地下工作。他向我们介绍过:桃园县在台湾是重要的县,桃园农校是桃园最著名的学校。我们地下党在那里有一个点,是李尚公等人在那里开辟的新点。在“二二八”后的白色恐怖下,仍然坚持下来,没有人叛变组织。

近几日,杭侄访我,提到他父亲李尚公不堪忍受对他的政治迫害,选择离开,表现出对党的忠诚。

我虽然没有见过李尚公,但是我可以证明李尚公是我党在台湾从事地下工作的同志。

50年前,1968年底,我父亲刚刚去世,一个风雪交加的凌晨,邮递员“凄厉”的呼喊声在寂静的校园宿舍区回荡——有人给我们家发来电报。当时众人对我们家正唯恐躲之不及,有谁会来电报呢?打开一看,原来是我父亲年轻时的同学和同志,时任济南某中学校长的任××(济南四中?惜已忘记名字)发来唁电:“李尚公同志永垂不朽。”

50年后,历史终于见证了。我们可以告慰父亲,就像《这里的黎明静悄悄》歌词一样:

你静静,静静地飘落。

铺满金黄,金黄色的山坡。

……

飘落,飘落,

你没有(!)被埋没。

你也不应该被埋没。那些为祖国统一贡献过青春,甚至献出生命的人,特别是其中还有自己的亲人,真是不能忘记。

月光如水,

想起你,

青春火焰在心底。

燃烧所有记忆,香魂满地不见你。

今生无法忘记,

花在风中哭泣。

生命每次深呼吸都有你。

呵 ……叫我怎能不想你。

我们家,就从台湾·基隆·暖暖这里始,从此悲欢离合,一路走来;但却不忘暖暖,刻骨铭心。