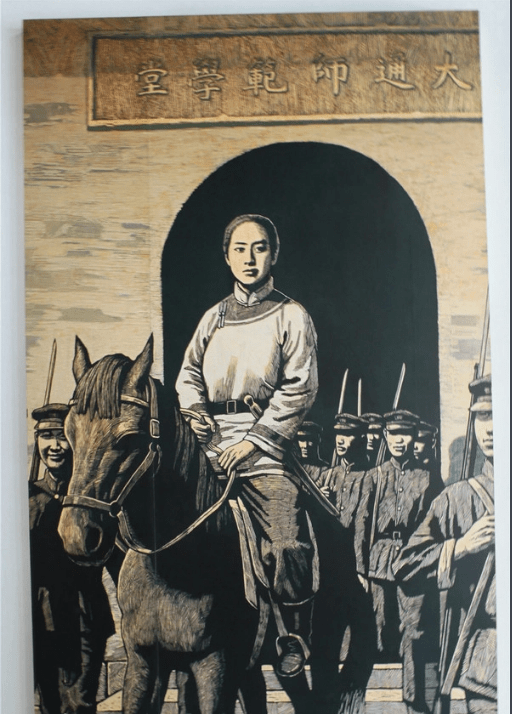

秋瑾:起义前传言丈夫家暴,遇害两年后,丈夫为何抑郁而终?

作者:晏建怀

秋瑾:起义前传言丈夫家暴,遇害两年后,丈夫为何抑郁而终?

作为湖南株洲人,当我数次徘徊于株洲九郞山下修旧如旧的秋瑾故居——“槐庭”前,流连于青砖碧瓦间,凝视展厅墙上秋瑾那一张张英姿飒爽的旧照时,尽管平时对她仗剑天涯的事迹有所了解,内心仍不免一次次受到震撼。

民国肇创前夜奋不顾身为之抛头洒血者多矣!然而以弓鞋小脚、女儿之身漂洋过海,寻求男女平权之思想,探索唤醒二万万女同胞精神自觉之方法,连入三合会、光复会、同盟会,进而组织武装起义,最后在那个“秋风秋雨愁煞人”的秋晨喋血绍兴古轩亭口,为革命慷慨赴死、英勇就义者,秋瑾堪称绝无仅有。

秋瑾曾在词中感慨:“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”;曾在诗中陈词:“不惜千金买宝刀,貂裘换酒也堪豪。一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛”;曾在信中放言:“吾自庚子以来,已置吾生命于不顾,即不获成功而死,亦吾所不悔。”我们读其诗书,观其行迹,想见其为人,一介女儿身的秋瑾,真乃舍生取义、视死如归的伟丈夫也!

“槐庭”是秋瑾公爹王黻臣建于九郎山下田产附近的别业(解放前属湘潭县),当时称“王家大屋”。排行老四的幼子王子芳与秋瑾成亲后,王黻臣将这座三进两层、大小房百余间的别墅赠给了新婚夫妇,秋瑾更名为“槐庭”。

若以人之常情论,秋瑾与王子芳的结合,虽非文君相如、佳人才子的绝配,亦算得上门当户对,两相情愿。生活上的丰裕让秋瑾无须担衣食之忧而有更多的时间沉醉于赋诗、作文、骑马、击剑诸般爱好,有更多的精力优游于与湘中仕女、子弟们的交际唱和,平时相夫教子,享受着诗情画意般的岁月静好。

初为人妇及为人之母的秋瑾,在湘中的生活也大体如此:结婚、生子、作诗、交游,若没有后来与丈夫王子芳的“交恶”,以及一系列的变故,一辈子在湘潭这块孕育了王闿运、杨度、齐白石等名士的人文荟萃之地吟咏习诗、孜孜不倦,以秋瑾的才学识见,或会有更多绮丽诗章留名,甚至一个“近代李清照”的美誉传世,亦未可知。

但后来的情况是,经过了八年相对平静的婚姻生活,夫妻间在短期内发生了激烈冲突,秋瑾遂有“天壤王郎”之憾,并在给兄长的信中控诉丈夫:“彼无礼实甚,天良丧尽,其居心直欲置妹于死地也”;又言:“无信义、无情谊、嫖赌、损人利己”;又言:“子芳之人,行为禽兽不若,人之无良,莫此为甚!”如此等等。

从秋瑾的“控诉”中,我们似乎看到了一个不学无术、嫖赌逍遥的“纨绔子”形象,一个坐吃山空的“富二代”,一个薄情寡义的“负心人”,观之猥琐,闻之奇臭,以恶少形容亦不为过。

王子芳真的这般不堪?为此,我埋首于“故纸堆”“新纸堆”数月,从厚籍薄册、新著旧章中爬罗剔抉后猛抬起头来,发现身为岳麓书院毕业生和户部主事、家族与湘乡曾国藩一族既为近邻又为世交的王子芳,在近代史上却是个异常沉默的存在,其人不但无断句残篇存世,即使往来信函亦无三言两语留下,有的只是亲友一鳞半爪的点评。

正是这些“点评”,子芳在亲友心目中的印象与秋瑾所言出入甚大,如秋瑾亲翁张翊六在《子芳先生夫妇合传》中评价子芳:“体清腴,面皙白,有翩翩佳公子之誉。读书善悟,不耐吟诵。作文写大意,不喜锤炼”;女儿王灿芝在《秋瑾革命传》一书中说父亲:“生得眉目俊秀,潇洒风流,颇有文名。”从中可见王子芳不仅仪容秀美,而且也有文名,并非浊臭逼人。那么,王子芳到底是一个“翩翩佳公子”,还是一个“无良浊公子”呢?

一、湘中郎娶越中女

“王黻臣封翁,生于文正之乡,乃独以商起家,累资巨万,雄于湘潭。”

这句出自晚清学者罗正钧所作《上湘城南王氏四修族谱•王母屈太夫人六秩寿序》中的话,包含了王子芳家族的大量信息。

“上湘”即湘乡县,王子芳家族所在地。“屈太夫人”即王子芳母亲屈氏,“王黻臣”即王子芳的父亲,“文正”指曾国藩。这句话是说,王子芳父亲为湘乡人,与曾国藩同里,后迁湘潭,以经商发家,积财万贯,富甲湘潭。

如果将《族谱》中其他内容梳理结合,我们可勾勒出王氏一族的大致发展脉络。

王子芳的爷爷王宝田,居湘乡县神冲(今属双峰县),与曾国藩家“白玉堂”相距不到两公里,是近邻,还是亲戚——曾国藩大姐嫁王宝田堂叔。后来王子芳一家迁湘潭,仍与曾国藩孙辈们有人情来往、诗文酬酢,渊源在此。

王宝田初以“蒸酒磨豆腐”始,后经营鱼盐杂货和药材发家,其招牌“王大兴”渐有名气。清道光年间,生意蒸蒸日上,王宝田遂将店铺迁至距家百里外的湘潭县城,又涉足纸业营销,以求更大发展。

王家真正成为湘潭巨贾,是在王子芳父亲王黻臣手上。据《族谱》介绍,王宝田1892年去世,长子黼臣更是1874年早逝。此后,老二黻臣接过了家族生意的接力棒,并进一步拓展至钱庄、当铺等行业。由于经营得当,生意很是红火,分号开到了长沙、汉口等地。城中钱庄、当铺罗布,乡下良田万顷,王黻臣一时成为湘中巨富,人送外号“王十万”。

王家迁至湘潭,生意蒸蒸日上,与曾氏一族有通家之好,这些原因交错叠加,“无巧不成书”地促成了湘乡王子芳与绍兴秋瑾的千里姻缘。王家与曾家世交,而遥远的绍兴秋家同曾家亦有交谊,秋瑾父亲秋寿南因与曾国藩之孙曾广钧、曾广铨兄弟同朝为官而有往来,曾广钧在《环天室诗续集•和秋璇卿遗墨并序》中说:

“璇卿(秋瑾字)为星候(秋寿南号)先生之女,故以父执待余兄弟……璇卿献余诗至多,皆未笄前作。”

秋瑾以贤侄女身份敬曾氏兄弟为父执,书信往还、诗文聆教十分频繁。

秋瑾与王子芳的结合,也因为乃父的宦途。我们说秋瑾是绍兴人,其实她在绍兴生活的时间极为有限,从出生到出嫁,她大部分时间随祖父和父亲游宦各地,因祖父和父亲先后在福建和湖南做官多年,后又为湖南媳妇,故她在福建和湖南生活的时间,远远长于浙江绍兴。

1877年,秋瑾出生于祖父任所。其时,祖父秋嘉禾拖家带口在福建南部的厦门、云霄以及还未建省的台湾等地做官,历任知县、知州等职。父亲秋寿南业已中举,候补未仕,携妻单氏及长子宗章随侍在侧。

据郭延礼编著《秋瑾年谱简编》记载,秋瑾从出生到十四岁,一直随祖父、父亲居于福建各地,十四岁回绍兴两年,十六岁随父到台湾,十七岁由台赴湘,此后大部分时间生活在湖南。

如果说浙江是秋瑾的第一故乡,那么福建和湖南,均堪称她的第二故乡,可谓“生于闽而长于湘”。尤其湖南烙印深,好友陶在东在《秋瑾遗闻》中说:

“女士(秋瑾)虽浙籍,而随宦生长湖南,口音习惯,纯乎一湖南人也。”

湖南还是秋瑾思想走向成熟之地。当时外敌入侵,国衰民敝,一大批湖南仁人志士挺身而出,有的激扬文字,开方出策;有的赴汤蹈火,醒世献身。这种高昂的激情和牺牲精神深深感染了年轻的秋瑾,对她革命思想和民族精神的形成,起到了滋养和激励作用,让一介女流的她,由此染上了湖南人的血气。

父亲的仕途,最初得益于晚清大臣邵友濂的帮助。邵友濂与秋嘉禾同乡、同科,既有乡谊,又有年谊,还一度在闽台之间互为上下级,在那极重“畛域”和“门户”的时代,这可是比金钱更好的感情资本。1891年,邵友濂出任台湾巡抚,便将“年家子”秋寿南召入了自己的幕府,任巡抚文案。嗣后,邵友濂转任湖南巡抚,秋寿南也随之分发湖南补了实缺,任常德厘金局(类似于后来的税务局)总办。1893年冬,十七岁的秋瑾随父入湘,开始了湖南的新生活。

秋瑾从小得到祖父和父亲悉心培养,特别是在“慈母而兼师保”(秋宗章语)的母亲单氏的朝夕循诱下,十数年间,已熟读杜诗韩文、迁书班史,一边临帖习书,一边赋诗填词,十三四岁,其诗词已“清丽可诵”了。

1894年,秋寿南调湘潭厘金局任总办,离常之际,秋瑾有诗《去常德舟中感赋》曰:

一出江城百感生,论交谁可并汪伦?

多情不若堤边柳,犹是依依远送人!

从诗中表达,可见秋瑾喜好结交的性情,也可见赋诗已成她闺阁生活的重要活动,离愁别绪无非诗料,旦暮吟哦多有好诗!

湘潭山连衡岳,水接潇湘,工商十万,大贾云集,作为湖南重要商埠,是商人的福地,也是官员的肥地。对于商人们来说,这个涉及到他们切身利益的厘金局总办一到,自是奔走相告,争先逢迎,不一月,他们对秋总办家里的情况便了如指掌了,尤其“秋家有女初长成”,诗词歌赋皆能,人品相貌俱佳,何况待字闺中,到了女大当嫁的妙龄?因此,不仅总办门下“帮闲”者甚众,为其千金小姐操心婚姻者更大有人在。

湘潭富商王黻臣或许不是最初探得消息的人,但他却是得知秋家女儿年二十、待字闺中、“丰貌英美”后最踊跃上心的人,因为他最疼爱的幼子子芳年十八,恰好中馈乏人。男大当婚,女子待嫁,于是,王黻臣“搬大神”,请动当朝翰林曾广钧和湘潭乡绅李润生作伐,终于“三书六礼”,拔得了头筹。

王子芳,字廷钧。秋瑾,原名闺瑾,字璇卿,别署鉴湖女侠,留学日本后易名瑾,字竞雄。

1896年的“人间四月天”,杂花生树,草长莺飞,王子芳与秋闺瑾在湘潭十八总(“总”是湘潭县城街区名)由义巷十三号王家大宅举行了盛大的婚礼,商贾缙绅蜂拥而至,郡守府台相率而来,门庭若市,车马喧腾。婚礼不单热闹,而且耗资巨万,曾广钧后来回忆说:“璇卿新嫁,赀妆过十万,池馆甲潭州”,好一场世纪大婚礼。

二、夫婿近日习洋文

出身于官宦之家的秋瑾,投身妇女运动和革命之前,与许多同时代的女子一样,裹过小脚,习过女红,受过无数人习以为常的“三从四德”教育。她信守父母之命、媒妁之言,嫁给了一个从未谋面,从不知相貌、才情、习惯、性格、品质的陌生男子为妻。子芳后来捐官户部,历职主事,随夫宦寓京师期间,秋瑾还曾受封“诰命夫人”,受赠珠帽、珠花。据现存文字来看,秋瑾当初对这些都没有明确表示过厌恶、反对或拒绝。

从豆蔻年华到初为人妇的很长一段时间内,秋瑾尽管才华外露,性格豪爽,但无论文字抑或言行,皆无明显的离经叛道,基本是循着当时制度和伦常规范前行。婚后第二年,秋瑾与子芳生下一子,取名沅德。第六年,生女灿芝。

这段时间,秋瑾的生活是平静、富足而安逸的,相夫教子,孝敬公婆,集中大量的时间结交文朋诗侣,钻研诗歌技法,尤其与曾氏后人及湘中仕女交往颇密。秋瑾敬曾氏兄弟为父执,后拜曾广钧为师习诗文。

与秋瑾交往的这些人,尤其曾氏兄弟,不单是当朝官员这么简单。如曾广钧,曾举进士、入翰林,在戊戌变法中加入过新党,参与过维新;如曾广铨,曾周游列国,精通多国语言,历任两国外交官及《时务报》英文译编。他们的先进思想像春雨一样滋润着秋瑾的心田,开阔了她的眼界,刷新了她的观念。加上秋瑾入湘数年,恰逢被光绪帝称为“新政重臣”的陈宝箴署理湖南巡抚,开办时务学堂,倡办新学,推动变革,湖南风气为之一新,这对秋瑾的思想也造成了极大的触动和影响。

无论学养、识见、才华、交际,秋瑾都远胜子芳。此时的王子芳,对秋瑾怀着一种仰慕的依从,态度的根源,有着年龄的大小,有着知识的多寡,有着视野的宽窄,有着见解的高低,子芳内心对缩短和拉平这种距离的热切盼望,可谓一日甚似一日。

这种盼望一方面表现在子芳非常热心秋瑾娘家事宜,只要有机会,便调动自家的钱财、人脉、资源予以促成,通过满足秋瑾家人来获得秋瑾认可。秋瑾家族自高祖以降虽四代仕宦,但学不过举人,仕不过州县,家里谈不上贫穷,也不富足,温饱而已。秋瑾兄妹四人,兄誉章,妹闺珵,弟宗章。

1901年冬,时任湖南桂阳知府的父亲秋寿南逝于任上,誉章兄弟扶柩北归,安葬于湘潭,前后料理,皆是子芳。此后,秋氏一家寓居湘潭。当时,誉章年二十八,无业;宗章仅五岁。随着祖父、父亲先后去世,秋家一时生计无着,眼见拮据。为此,王家与秋家合伙在湘潭十三总开设了“和济钱庄”。钱庄就是彼时的银行,是要雄厚资金作基础的,虽然后来“和济钱庄”因用人不当而倒闭,但最初的巨大投入,若没有子芳的倾力支持,和王家雄厚的资本作后盾,恐难实施。

这种盼望另一方面表现在子芳想要通过提升社会地位来实现与秋瑾的般配。这应该就是他决定北上京师捐官出仕的最初动机。当然,其中自然还寄托着父母望子成龙和秋瑾“望夫成龙”的希冀。

1902年初夏,子芳在母亲屈氏和秋瑾的陪伴下,携子沅德,逶迤到京捐官。湘潭去京,须过洞庭、入长江、转上海、绕天津,遥遥千里,水陆兼程,舟车劳顿,自有一番栖风宿雨的艰苦。

捐官当然不是一手交银钱,一手接任状,得先检后验,等待吏部分发,一家四口在京一呆半年余,屈氏不服北方水土,秋瑾又惦念刚过周岁的小女灿芝,子芳无法,只得千里迢迢护送她们南下回湘,再独自赴京等候消息。

回湘后,看到丈夫匆匆北去的背影,秋瑾突然对这个“大男孩”产生了一种从未有过的怜惜和依恋,一首《送别》油然而生:

杨柳枝头飞絮稠,那堪分袂此高楼!

阑干十二云如叠,路程三千水自流。

未免有情烟树黯,相留无计落花愁。

送君南浦销魂处,一夜东风促客舟。

好一句“未免有情”!谁说子芳对秋瑾薄情?谁说秋瑾对子芳无情?这首送王子芳赴京的诗,便是他们夫妻当初生活和感情的一种映照,一道剪影。何则?以秋瑾的智慧、聪敏、果敢、刚烈之性情,倘若王子芳真的只是一个思想贫乏、顽劣势利的“富二代”,她在他的身上断不会产生如此恋恋不舍之情,也断写不出如此缠绵缱绻的情诗来。透过诗篇,我们仿佛见到了一个体贴入微、温文尔雅的“翩翩佳公子”形象,这或许就是王子芳真实的样子吧。

正因为两情相悦,当到京终于办妥“捐纳”一事,得到分发户部任主事一职的消息后,王子芳又火速南下,回湘潭接秋瑾赴京。子芳对秋瑾的牵挂和依恋之情,在南下北上的长途奔波中体现得淋漓尽致。

初到北京时,子芳一如既往地依恋秋瑾,处处为她着想,处处向她看齐,尤其希望从思想上提升自己以实现“妇唱夫随”、并驾齐驱的美好。而这,秋瑾点点在眼中,滴滴在心头,深刻地感受到了,因而初至京师的她在《致琴文书》中便有“夫婿近日亦习洋文”之语。

瞧这语气,分明是一种看到希望的沾沾自喜,一种感到幸福的掩饰不住。

三、漫云女子不英雄

秋瑾一生侠气凛然,慷慨悲歌,少女时代就极喜欢《史记》中的《游侠列传》《刺客列传》,尤其佩服荆轲那豪迈气概和视死如归的精神。后练习骑马、击剑之术,好刀剑如其他仕女好琴棋,巾帼英雄的美梦随之滋生。秋瑾诗中也极少卿卿我我的吟哦,多是宝刀、宝剑的藻咏,尚武任侠,豪气冲天。

不过真正让她萌发寻找提升妇女地位、改变这个国家的思想和良方,还是子芳到京任官,秋瑾“小住京华”期间的变化。可以说,京都的生活彻底改变了她。

在京安顿后,秋瑾以文会友,结交了一大批湖南和浙江在京官员和新派人物,也结交了一些女眷,如王子芳上司之妻吴芝瑛,《大公报》女编辑吕碧城等。

吴芝瑛,安徽桐城人,工书法,善诗文,家学深厚,思想解放,在京师女界中影响颇大。其叔吴汝纶,桐城派晚期文学家,时任京师大学堂总教习。其夫廉泉,时任户部郎中。

因了同僚眷属的交际,秋瑾得以结识这位京中名媛。秋、吴二人才华相当,识见相近,朝夕过从,大有相见恨晚之感。1904年,二十八岁的秋瑾与三十八岁的吴芝瑛互递兰谱,义结金兰,拜为姐妹。秋瑾《赠盟姊吴芝瑛》诗中有句云:“芝兰气味心心印,金石襟怀默默谐。”可见姐妹情深。

通过吴芝瑛,秋瑾广泛结交名流俊士,也接触到了更多的京中名媛,甚至国际友人,如时在京师大学堂的日籍教习服部宇之吉的妻子服部繁子。秋瑾还参加了吴芝瑛发起的“妇女谈话会”和“妇人不缠足会”。别看这种“妇女”集会,据服部繁子44年后的1951年在《回忆秋瑾女士》一文中谈到第一次参加“妇女谈话会”活动的情况时说,不仅“与会人数颇多”,甚至有“不少男人”,这些男子大都是具有新思想、新观念的有识之士。而妇女中,有迈着姗姗莲步的南方贵妇人,有穿高底鞋、大肥裤的北方官太太,不但有肃亲王姐姐宝夫人,还有日本公使内田的夫人,真是南北交汇、东西合璧。

在第二次“妇女谈话会”上,繁子见到了秋瑾,惊讶于秋瑾的女扮男装——鸭舌帽,旧西服,细手杖,绿领带,曾当面询问原由,秋瑾答道:“我要先从外貌上像个男人,再从心理上也成为男人。”服饰是思想的外化,改变装束为先,目的在于改变心理,这是秋瑾探求男女平权的一种途径。

在吴芝瑛的“小万柳堂”,秋瑾阅读了大量进步书籍和报刊,对国家大事有了更多的关切,尤其甲午战败、庚子赔款,两次丧权辱国,激起了许多正义之士的愤慨,秋瑾虽为女子犹甚。

在入京的两年多时间里,秋瑾畅谈往返,文字切磋,频繁参加了各种社交活动,接触面陡然开阔,接触的人焕然一新,眼睛可谓目不暇接,头脑可谓日新月异,加上手不释卷,口不绝吟,个性独特,才情四溢,很快成为了京城一道异样的风景。

秋瑾这种一日千里的变化在生活中最直接的反映,便是对子芳的抱怨和不满不仅越来越频繁,而且越来越尖锐了。陶在东在《秋瑾遗闻》中说:

“子芳为人美丰仪,翩翩浊世佳公子也,顾幼年失学,此途绝望,此为女士(秋瑾)最痛心之事。交游中桐城吴芝瑛,与廉惠卿(泉)伉俪甚笃,每言之,至声泪俱下……”

所谓“幼年失学”,并非指子芳真的从小“辍学”,出身富商之家的他恐怕不至于此,何况他还是湖南高等学府岳麓书院的毕业生?应该是说子芳蒙学不牢固,基础不扎实,导致科举之途无望。但古时科举,每每万中取一,如同过独木桥,十年寒窗空手而归者多如牛毛,何况一“童子功”不够扎实的富家子?

不过,从陶在东所述也可以看出,秋瑾对子芳的抱怨,最初确是“可怜谢道韫,不嫁鲍参军”,自叹婚姻不幸,所嫁匪人。但陶在东因此断言:“(秋瑾)走入革命之途,由于天壤王郎之憾”,将夫妻不睦作为秋瑾走上革命道路的根本原因,则是牵强附会的“相当然耳”。否则,如何解释当“夫婿”有了“近日亦习洋文”的变化时,秋瑾掩饰不住内心的欢欣雀跃?

应该说,夫妻“交恶”的根源在于理念上的分歧,一人日行千里,一人虽有心跟随但囿于天资稍逊和现实不允,终导致二人思想上的距离越来越远,观念上的矛盾越来越深。

居京期间,秋瑾求知若渴,遍访京师名儒、名士、名媛,汲汲于吸收新知识之途,早出晚归,顾不上丈夫,也顾不上儿女,更顾不上家务。繁子在《回忆秋瑾女士》中记载回访秋瑾家所见情形时说:“书架上胡乱地放着书籍和衣服。瓜子皮、果皮撒在屋角里发出一股异臭,并不很清洁。”

政务要处理,官场要结交,店铺要管理(当时王家在北京前门外开了一个大店铺),孩子要照顾。子芳是一个男人,一个“三纲五常”体制下的男人,能处处以妻子的主见为主见,以妻子的要求为要求,已属难能可贵,但若指望他宽容到许其反对自己赖以安身立命的体制,发自内心地认同和支持秋瑾的所有言行,以子芳所属的时代和身份言,颇不现实。于是,子芳交织于纲常伦理的矛盾和困境之中,左冲右突,里外皆非,何其难哉!

然而,秋瑾与子芳之间早已不单单是夫妻矛盾那么简单了,二人在思想上的差距已经判若云泥,别如天壤。平时本来就对所谓“夫为妻纲”男女不平等制度极其反感的秋瑾,经过在京的吸收,俨然找到了自己心目中男女地位上理想的样子,口头笔下,开始频频出现“平权”“解放”等字眼,连来自开放世界的服部繁子都认为她“有危险思想”。

期间,秋瑾还创作了大量诗词,如《满江红》、《宝剑歌》、《宝马歌》等,从《江满红•小住京华》之“身不得,男儿列,心却比,男儿裂”,到《宝刀歌》之“铸造出千柄万柄宝刀兮,澄清神州”,秋瑾的主张,已然从妇女平权慢慢倾向于暴力革命,慨然有澄清天下之志。

于是,秋瑾下定了赴日留学、寻求革命真理的决心。

1904年,繁子准备回日探亲。启程前数月,秋瑾多次上门恳求同去,均为繁子婉拒。秋瑾又托“盟姐”吴芝瑛说情,仍遭拒绝。启程前一月,丈夫子芳亲自登门,繁子还以为他是前来阻止妻子留学的,不料这个“小丈夫”却热切地说:

“夫人,我妻子非常希望去日本,我阻止不了,如果夫人不答应带她去日本,她不知如何苦我呢,尽管她一去撇下两个幼儿,我还是请求你带她去吧!留学也好,观光也好……”(服部繁子《回忆秋瑾女士》)

多么通情达理的男子,多么善解人意的知己,多么宽容体贴的丈夫!

看到一个男人为妻子如此卑微恳求,繁子终于答应携秋瑾去日本,帮她完成留学夙愿。农历四月底,秋瑾与繁子由北京乘火车赴天津,王子芳一路护送至津门。五月十五日,秋瑾告别丈夫,登上了德国“独立号”轮船。临别之际,子芳面带哀伤,发辫在风中乱舞,可他还是不厌其烦地叮嘱秋瑾一路保重,到日本后记得来信……

秋瑾一肩行李,数卷残书,乘“独立号”经仁川、釜山到达神户,转火车至东京。

在“独立号”上,秋瑾曾受日本人索诗而赋《日人石井君索和即用原韵》一诗曰:

漫云女子不英雄,万里乘风独向东。

诗思一帆海空阔,梦魂三岛月玲珑。

铜驼已陷悲回首,汗马终惭未有功。

如许伤心家国恨,那堪客里度春风。

国家危亡之际,一个纤纤弱女子跨海渡洋去异国他乡寻找报国的思想和民族解放的良方,真乃女中豪杰,真有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的英雄气概!与家庭何干?与子芳何干?

四、革命当自家庭始

秋瑾就义以来,将她的负气之语当作子芳为人品性盖棺之论者大有人在。从1936年夏衍创作的历史剧《秋瑾传》,到上世纪八十年代谢晋导演的电影《秋瑾》,以及香港无线所拍的电视剧《秋瑾》等,王子芳皆是以吃喝玩乐的“纨绔子”和薄情寡义的“花心仔”形象出镜,叫局子,捧戏子,讨小妾,吃花酒,无一不沾。这种人物设计很难说没有受秋瑾“点评”丈夫之语的影响,那些“婚姻不幸是秋瑾献身中国革命的原因”之论,也未始不是这种影响下的产物。

庄子曰:“吾闻中国之君子,明乎礼义而陋于知人心”。人心是多变、善变、在变的,变是有条件、有动机、有过程的,不是天生如此或一蹴而就。在“舍生取义”之前,秋瑾也曾是一个丈夫的妻子,两个孩子的母亲,那个时候,她作为儿女成长的呵护者,天伦之乐的享受者,是不足为奇的。

北京的生活改变了她,而留学日本则把这种改变推向了极致,如凤凰涅槃,脱胎换骨。这个时候,子芳还是那个子芳,秋瑾却早已不是原来的秋瑾了。

留学期间,秋瑾曾给兄誉章写信数封,其中一封便是前文所述“子芳之人,行为禽兽不若……”对子芳进行了一番狂轰滥炸式的痛斥。信中核心要义三条:一是秋瑾拟变卖珠帽、珠花以充学费,子芳未允;二是誉章寄钱秋瑾,误寄子芳,以为子芳欲“截取此银”;三是“闻早娶妇矣”,以为子芳纳妾另娶。

要说真正让秋瑾情难自抑、义愤填膺的,第三点是关键。对于一个有着“男女平等”思想的女性来说,有什么比丈夫纳妾更令人痛苦和愤怒的事情呢?

不过,日本之行到底让秋瑾有了沐浴新思想、迈向新理想的畅快和豪情,她“束轻便之行装,出幽密之闺房,乘快乐之汽船,吸自由之空气”,那种喜极的向往,使年近三十的她如脱缰的马,如入海的鱼,如出笼的雀,如振翅的鹰,长鸣傲啸,高翔云表,大有“浩浩乎如冯虚御风”的快意。

秋瑾先在日语讲习所学习,后入青山实践女校,修师范专业。当时中国留日学生数千之众,清廷在驻日使馆特设游学监督处,明为帮衬,暗为防堵,特别是当俄国对我东三省步步进逼,激起了学生的愤怒,清廷加以钳制,并扣上“名为爱国,实则革命”的帽子,学生们报国无门,还遭迫害,终得出“欲强中国,必自排满始”的结论,秋瑾更是怀着对改变愚昧落后祖国的热切向往,以最大的热情加入到了留日学生的爱国洪流之中。

秋瑾先后结识黄兴、宋教仁、刘道一、陈撷芬、陈仪、龚宝铨、陶成章等人。繁重的学习外,积极组织和参加男女平权及爱国运动,与陈撷芬发起“共爱会”,入冯自由“三合会”,任“演说练习会”会长,创办《白话报》,发表《敬告中国二万万女同胞》、《敬告我同胞》等檄文,争取妇女解放,向封建专制宣战。

1905年二三月间,秋瑾短暂回国,结识蔡元培、徐锡麟等人。六月中旬再次东渡,先后加入光复会、同盟会。是年底,陈天华写下绝命书,投海自尽,以死报国,秋瑾受到极大刺激,认为继续留在日本于事无补,遂归国,以毅然决然的态度,开始了她轰轰烈烈的革命生涯。

1907年,先是孙中山领导“黄冈起义”失败,后徐锡麟组织“安庆起义”失败,时在绍兴大通学堂以学堂为掩护筹备起义的秋瑾,因受牵连于六月四日下午被捕。前一日,秋瑾即已得到清军将来围捕的消息,战友王金发劝她离开,为秋瑾所拒。清军来到,学生又劝她从后门逃走,她仍拒绝,因而被捕。“宁为兰摧玉折,不作萧敷艾荣”的秋瑾,似乎在从容等待着这一刻。

六月六日清晨,秋瑾留下“秋风秋雨愁煞人”七个字后,英勇就义,年仅三十一岁。

这一天,沅德、灿芝失去了母亲,子芳失去了妻子,中国失去了一个她最优秀的女儿。

每一个英雄杀身成仁的背后,一定会有促其成仁的原因和人事,有的是反向阻挠,有的是默默支持,有的则是无奈观望。透过秋瑾波澜起伏的革命历程,可以看到子芳作为丈夫的态度——后二者兼而有之。

从子芳先前的表现来看,他非但不是一个让秋瑾痛不欲生的阻扰者,反是一个在隐晦难言的痛苦和矛盾中用爱去默默支持她的奉献者,有时进退两难,有时半依半就。到后来秋瑾公开反对体制,参加推翻子芳托付了前途、理想、身家的政权时,他心里万难接受,不得不以断其经济的方式逼其回头(这也是秋瑾在亲友间对子芳抱怨得最多的一点)。而当秋瑾像疾风一样不顾一切,一往无前,子芳深感再无置喙处,只得无奈撒手——独自向隅,更向何人说?

然而自始至终,子芳都在守望,没有同秋瑾离婚,更没有纳妾,反形成一种隐忍的支持。

而这“隐忍的支持”,就是爱。

甚至可以说,秋瑾责之愈切,子芳爱之愈深。

无论是嫁到王家之时,还是入京留洋,秋瑾比子芳都更成熟,也更有家国情怀,才华比子芳更高,在儒林学海的交际比子芳更广,平时仰首伸眉,纵论国事,气场自然也更足。

秋瑾一直在做着一个振臂一呼应者云集的“英雄梦”,她佩服徐锡麟,崇拜陈天华,效法谭嗣同,故有“可怜谢道韫,不嫁鲍参军”之怨。然而,子芳虽非“鲍参军”,秋瑾却是“谢道韫”啊,面对“咏絮之才”的妻子,子芳既敬且爱还怕,但“爱”却尤深尤甚。

正因为子芳的爱,秋瑾婚后才可以宽松自由地进行文学创作,无拘无束地与天下才俊和革命者屡相过从,抛下儿女和家庭追求自己的理想而无后顾之忧。然则,当子芳心怀忐忑、趑趄嗫嚅地向腹部繁子提出帮助秋瑾东渡留学的请求时,他心理上所要克服的障碍,要跨越的人伦、传统、纲常方面的鸿沟,要抵抗的社会、家庭压力,皆非时人所能理解、常人所能忍受。子芳一路走来克服万难维护妻子的底气,都是以这深沉的爱为支撑的。可见,王子芳不仅不是一个受人唾弃的“浊公子”,反而是一个有责任、爱妻子、善隐忍、能宽容的“佳公子”。

秋瑾走上革命道路,原因是多方面的,但“婚姻”却无论如何不是主因。那些起决定作用的,我想包括她与生俱来的气质禀赋,所受的教育熏陶,风起云涌的时代气候,以及她不断扩大的眼界和让她一再失望的国辱。

同时,秋瑾祖籍为越而聘嫁于湘,越乃“报仇雪耻之国”,湘为“勇武彪悍之地”,在这复杂的背景和时势影响之下,才气加剑气,铸就了秋瑾嫉恶如仇的性格,爱国爱民的情怀,救亡图存的担当,为国赴难的勇气。这些里里外外的因素齐齐聚集在一起,如同一捆烈性炸药,只待一根点燃的引线。

婚姻既非革命主因,那么她在给兄长信中为什么责子芳如此之切?两句话:姿态决定语言,方向决定道路。历代反强权暴政抄家伙造反者,为蓄力集气,偶尔不免言过其实、夸大其词,这也是可以理解的。秋瑾是中国从半殖民地半封建社会到民族独立道路上的探索者、先行者,是传统中国向现代中国发展过程中的奋斗者、献身者,是近代史上“不可无一,难能有二”的女英雄,她言词间稍有误会或夸张,何损其日月之辉于万一?

秋瑾表面上侠义豪荡,勇往直前,但在心理层面要冲破的樊篱诚然不少。东晋桓温征蜀过三峡,绝壁天悬,腾波迅急,乃有“既为忠臣,不得为孝子”之叹。秋瑾当时遇到的,就是类似的“两难”——既为革命志士,不得为贤妻良母。秋瑾选择了前者,不得不摒弃后者,所以才有了她对吴芝瑛所说的那句名言:“今日志士昌言革命,吾谓革命当自家庭始。”在最后那段猝猝无须臾之闲的峥嵘岁月里,秋瑾几乎完全弃家为国,与子芳亦形同陌路了。

然而,尽管秋瑾不齿子芳言之凿凿,她留学日本,毅然去掉名字中那个刺眼的“闺”字,改“秋闺瑾”为“秋瑾”后,在朋友间、信札里,却仍自称“王秋瑾”。从秋瑾致兄誉章的八九封信中涉及子芳的字里行间,我们也仍能看出她在归国前与子芳有过通信。而且,在那罹难的前夜,当山阴县令李钟岳问及秋瑾的最后心愿时,她从容列出三条,第一条便是“准其写家书诀别”。这“诀别”的对象,除母兄子女之外,当还包括这个曾经带给她“夫婿近日亦习洋文”欣然的丈夫吧?

1909年夏,秋瑾去世仅两年,王子芳便溘然而逝,年仅三十一岁。可以想象,秋瑾英勇就义,给子芳的打击是多么的沉重。这种打击既有妻子为革命党人的惊惧,有长期一边深爱、一边抵抗着千钧壁垒的精神削损,而更多的则是失妻的痛苦,哀伤过度,因惊至疾,“病延两载,遂不起”。

当然,关于秋瑾对家庭和子芳的态度还有“(秋瑾)自立志革命后,恐诛连家庭,故有脱离家庭之举,乃借以掩人耳目”一说。若果真如此,则秋瑾在革命过程中,对自己的家庭和亲人进行了隐秘而温情的保护,那么所谓“革命当自家庭始”,归根结底不过是一种故作姿态。

中国历史上,没有哪一位女性像秋瑾一样,能够如此快速地与封建礼教和封建家庭决裂,也没有哪一位女性像秋瑾一样,如此果敢决绝地走向革命的熊熊烈火,她因此而成为了近代史上“妇女中为革命献出头颅的第一人”。

被捕数月之前,秋瑾便与好友徐自华相约“埋骨西泠”,秋瑾是以燃烧自己的方式,来唤醒民族的觉醒,激起民众的斗志。她的蹈死之志,与谭嗣同、陈天华、徐锡麟诸先烈,何其相似啊!

秋瑾没有白白牺牲,那殷红的鲜血,那悲壮的遗言,如飘扬的旌旗,擂动的战鼓,唤起了沉睡的人们,激起了民众的反抗。作为绍兴老乡、同期留日的鲁迅,一直以“女侠”敬称秋瑾。留学回到绍兴后,他曾数次到秋瑾坟前凭吊,久久不能平复。1919年,鲁迅用那蘸满悲怆的笔墨,以秋瑾为原型创作了小说《药》,以其独特的方式,表达了对秋瑾深深的哀悼和敬佩之情。因而,主人公夏瑜的坟头便俨然有了“一圈红白的花,围着那尖圆的坟顶”——堪称另一种悲愤的“呐喊”!

秋瑾为革命献身仅四年后,武汉那一声枪响,使延续了两千多年的封建专制堡垒轰然倒塌,革命成功,帝制终结。如果说腐朽的清王朝最终葬身于革命的熊熊烈焰,那么最初的星星之火,便是秋瑾那一代革命者用生命和鲜血的代价点燃的。