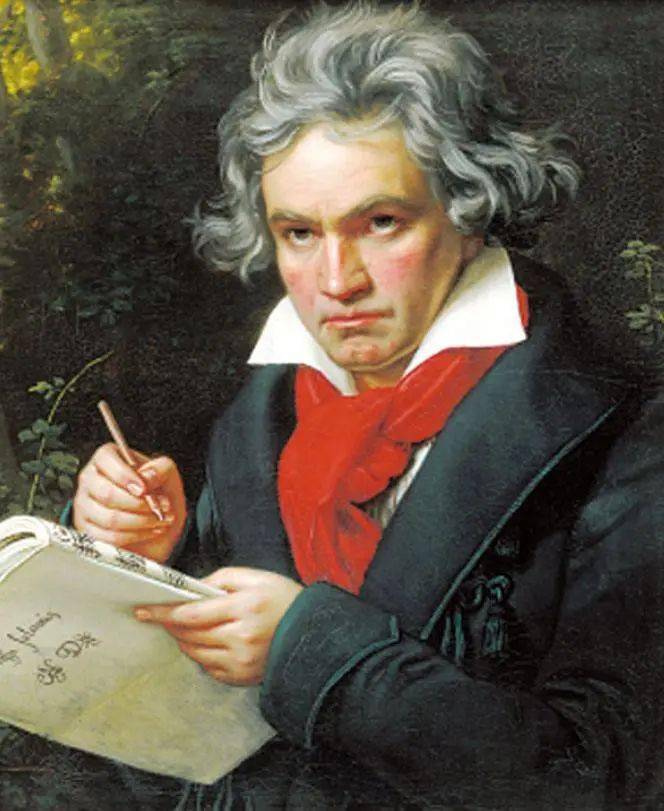

“这个人远远地走在我们的文明之前” | 贝多芬诞辰250周年

导语:今天(12月16日),是贝多芬250周年诞辰。1927年3月,在贝多芬百年忌辰之际,罗曼·罗兰给他1903年写的这本《贝多芬传》重新作序。他说,当年他开始写这本短小的贝多芬传的时候,其实并未想从事音乐评论方面的事。

那是1902年,他正经历着一个骚乱不宁的时期,充满着兼有毁灭与更新作用的雷雨。“我逃出了巴黎,来到我童年的伴侣,曾经在人生的战场上屡次撑持我的贝多芬那边,寻觅十天的休息。”正是这十天,在潮湿的四月灰暗的日子里,他向童年伙伴倾诉心声,他被童年伙伴的痛苦、他的勇气、他的欢乐、他的悲伤所感染,并在他的祝福下,罗曼·罗兰重新踏上回巴黎的路。

贝多芬和罗曼·罗兰整整差了96岁。然而贝多芬的音乐和他的生平使他成为罗曼·罗兰最亲近的童年伙伴,成为了影响他的最重要的人。

本文节选自罗曼·罗兰的《贝多芬传》,由傅雷翻译。在他的笔下,贝多芬的“一生都像是个雷雨天”。而他的一生浓缩成一句豪言壮语———“用苦痛换来欢乐”。

罗曼·罗兰说,“我既缅怀他,同时也颂扬这位伟大的同伴,正直与真诚的大师,纪念这位教会我们如何生与死的人”。

路德维希·凡·贝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770年12月16日—1827年3月26日),出生于神圣罗马帝国-科隆选侯国的波恩,维也纳古典乐派代表人物之一,欧洲古典主义时期作曲家。

艰难的成长

德国西部有一条莱茵河,莱茵河畔有一座历史悠久的名城——波恩城,那儿就是伟大的音乐家贝多芬的故乡。

1770年12月16日,贝多芬出生在波恩一间破旧的阁楼上。

贝多芬的祖父路德维希,可谓是家族里最优秀的人物。他是当地一位公爵乐团的男高音歌手,后来,凭着音乐上的名望,一步步被提拔为宫廷乐团的乐长——乐团中的最高职务。正当他沉浸在荣升的喜悦中时,小贝多芬降生了,无疑又给老人带来了无比的欢愉。

祖父常常抱着贝多芬坐在一架古钢琴前,教他学唱儿歌、学敲琴键。兴奋时,祖父会用自己优美的歌喉,唱上一曲又一曲。虽然,当时的贝多芬连话也说不清楚,但是他却十分专注地模仿祖父的声音。日积月累,小贝多芬对音乐具有极强的敏感力,在祖父唱过两遍之后,他就可以牢记曲调,顺利地重唱一遍。

然而,遗憾的是,贝多芬三岁时,祖父不幸病逝了。

贝多芬的父亲是一个没多少音乐才华的歌手,母亲是一个女佣。

贝多芬四岁时,母亲又相继生了两个弟弟,卡尔和约翰。家里多了两张嘴,父亲的收入不但没有增加,反而减少了。于是,家境一天不如一天。父亲的脾气也一天比一天坏,常常借酒浇愁,后来竟嗜酒如命,喝起酒来什么事也不管,甚至连家也忘得一干二净。

最后,那个酗酒的父亲,竟将赌注下在了儿子贝多芬身上。他要开发儿子的天赋,把他当作神童来炫耀,利用他的音乐天赋来挣钱。年仅四岁的贝多芬,还没有尝到多少爱抚和温情,就已早早地承担起了养家的重担。就这样,艰涩的童年开始了。

从四岁开始,贝多芬就整天和一架钢琴一起关在家里,弹得手指酸疼了,就拉小提琴。这一无休止的枯燥乏味的练习,每一天都在继续,满身稚气的贝多芬根本承受不了。他一听到窗外小朋友的嬉闹声,键盘上的小手指就会情不自禁地停下来。这时,父亲就会粗暴地冲向他,指着他大吼“手指不要停下”,甚至会用木鞭抽打他。

尽管小贝多芬十分喜爱音乐,但也经受不住父亲这般暴力的训练。练琴成了一件残忍的事,差点让他放弃了对艺术的热忱。

繁重的日子几乎令人感到窒息,但小贝多芬还是坚强地长大了。

1787年,贝多芬十七岁那年,他亲爱的母亲患了肺结核,永远地离开了他。他成了一家之主,负担起两个弟弟的教育费用。另外,他不得不要求酗酒的父亲提前退休,每月替父亲掌管那点儿养老薪水。

莱茵河畔,鲜花遍地,贝多芬在此消磨了他最初的二十年。

莱茵河畔,大雾笼罩着村落、教堂和墓园,河流冲刷着沿岸,无数的思想和力量匆匆而过,贝多芬离开了他的故乡。他的心一直维系在那儿,忠诚、温暖而凄凉,直到他生命的最后一刻。

波恩的贝多芬广场

初露头角

1795年3月30日,贝多芬第一次在维也纳举行了个人钢琴演奏会。

宽阔的圆顶大厅里,贝多芬坐在一架钢琴前,手指飞舞、神采飞扬。他高傲、他粗狂、他抑郁着一腔的热情,他奔放的音乐震撼着每一位听众的心弦。台下,听众们渐渐激动了起来,有的人甚至站起身来,因为他们从没听过那样桀骜不驯、铿锵有力、充满活力的乐曲。

贝多芬获得了成功,他的名字迅速传扬开了,一下子轰动了整个维也纳。

维也纳人民记下了他的名字,世界音乐史记下了他的名字。他把戏剧性的、民族性的、炽热的激情种植在了音符的土壤里,开出了一朵卓越不凡的花。以后,每隔两三年,他便举行一次演奏会,不断地让新的乐曲飘进大众的耳朵。同时,不仅在奥地利,他还在欧洲各地进行巡回演出,几年间誉满整个欧洲。

刚刚咽下成功的甜蜜,又一口咬上了成功的苦楚,与此同时,另一串痛苦已叩响了他的大门。

1796年至1800年,整整四年,贝多芬的耳朵日夜作响,那正是耳聋的前兆。

他的听觉日渐衰退,病痛像一种酷刑,不仅摧残着音乐家的耳朵,而且摧残着音乐家的心灵。

这一可怕的消息,贝多芬一直埋藏在心里,没敢告诉任何人,包括他最亲爱的家人和朋友。他怕别人笑他,瞧不起他,一个听力残疾的人,将很难胜任一个音乐家。所以,为了不被人察觉,他总是躲着人,避免与人见面。

可是,耳聋越来越严重了。贝多芬对周围经常碰面的人,无论怎样隐瞒,大家还是逐渐发现,和他谈话得站得很近,稍微远一点儿,他就只会干巴巴地瞪着眼睛,不回答任何问题。然而过一会儿,这个音乐家就会漫不经心地发问,问别人说了些什么。起初,人们以为这是贝多芬的怪癖,后来大家才公认是他耳朵不好的缘故。

1801年,贝多芬再也不能缄默了。他绝望地将事实告诉了两个朋友,韦格勒医生和阿曼达牧师。

在给韦格勒医生的信中,他说:“三年来,我的听觉一天比一天弱。……近两年来,我不得不避免一切交际,因为我无法对人说‘我是聋子’。假若我干的是别的行当,也许耳疾没那么可怕。可是,我这一行不行,这简直是一种绝境。我的仇敌们会怎么讥嘲呀?他们可是为数不少的一支队伍啊!……隐忍!多么可悲的逃避啊!但却是横在我面前的唯一的出路了!”

这一时期,他创作了一系列作品,如作品第十三号的《悲怆奏鸣曲》(1799年)和作品第十号的《第三奏鸣曲》钢琴曲(1798年)。

奇怪的是,并不是所有的作品都一贯地愁苦,还有许多作品,如欢快的《七重奏》(1800年)、清澈的《第一交响曲》(1800年)等,都反映着年轻人的一种轻松和欢愉。

的确,要使心灵习惯于浸泡在痛苦之中,这需要一段时间。一个年轻的心尤其需要欢乐,当事实上没有欢乐时,心就得自己创造欢乐。当“现在”苍白残酷时,它就躲在“过去”。过去的幸福不会一下子消失,尽管它们不复存在,但它们的光芒将长久地闪烁。

可以说,这段时间很艰涩,也很卓越不凡,贝多芬的多数作品都是在他耳朵失聪后谱写的。他的听力一天天在丧失,但没有全聋,他始终拒绝妥协,哪怕永远抗争……

爱的痛苦

除了肉体的痛苦,还有一种痛苦围困着贝多芬,那是一种纯洁无邪的爱情。

贝多芬的一生都保持着纯贞,没有任何不道德的行为需要忏悔。他厌恶粗俗的欢娱,对爱情的神圣一直怀着一丝不苟的敬意。他一直在梦想,梦想爱情的幸福;一直在靠近,靠近痴爱的情人。但是,美好的幸福一旦破灭,随即而来的一定是痛苦的煎熬。

1801年,贝多芬将一腔的热情,捧给了一个叫朱丽埃塔·居奇亚迪的女孩。另外,著名的《月光奏鸣曲》就是题献给她的。

在给韦格勒的信中,贝多芬说:“我现在的日子很甜美,与人的来往也多了一些……发生这一切变化,都是一位姑娘的美丽促成的。我爱她,她也一样爱我,这是近年来我最快活的日子。”

可是,这段爱情留给他的却是一次重大创伤。

朱丽埃塔是一位风骚、稚气、自私的女子,她使得贝多芬清楚地看到了自己的残疾和窘迫。1803年11月,朱丽埃塔嫁给了加伦贝格伯爵,更是让贝多芬痛心不已。他们婚礼的那天晚上,贝多芬痛不欲生地写下了一句话:“啊!多么可怕的时刻,生命中不曾有过的时刻!但我却不得不接受它!”

像贝多芬那样,纯真的激情是摧残人心的!在病魔已将他折腾得脆弱不堪的时候,受挫的激情足以毁灭他的整个心灵。那是贝多芬一生中唯一的,似乎要一蹶不振的时刻。那是一场险恶的危机,从他的一封信中可以清楚了解。当时,他给两个弟弟卡尔和约翰写了一封遗书,上面注明“我死后方可拆阅”。那一次,是一种反抗的和撕心裂肺的痛苦的呐喊。听见这种呐喊的人会不禁跟他一起走进悲痛,一个真诚的、可怜的音乐家,几乎想要结束自己的生命。

最终,年轻的意志占了上风,贝多芬坚强的秉性挽救了他的毁灭,他又多活了二十五年,他不可能屈服于任何挫折。在致韦格勒的信中,他说:“无论何时,我应当尽可能地在此生此世赢得幸福——决不要苦恼。不,可怕的苦恼,这是我不能容忍的!我要扼住命运的咽喉!命运决不能使贝多芬屈服——噢,能重新活上千百次真是太美妙了!”

他的病痛、他的爱情、他的艰涩、他的意志、他的颓丧、他的骄傲,他的一颗心一次次在动荡中沉浮,所有一切都反映在他谱写的伟大作品中,如《葬礼进行曲》中的《奏鸣曲》、世称《月光曲》的《幻想奏鸣曲》、英勇悲壮的宗教曲(作品第四十八号),以及一部分亚历山大大帝的提琴奏鸣曲。另外,1803年他谱写了《第二交响曲》,这首曲子表现了他年少时的爱情,可以感觉到,此时他的意志已经完全占了上风。

几年间,贝多芬的生命穿越了一道阴沟,经历了一种洗涤,又渐渐恢复了原有的色彩。生命沸腾起来了,音符跳跃起来了,那个渴望幸福的人,他根本不相信不幸是无法医治的。

英雄的颂歌

法国大革命在1789年爆发了,当时贝多芬只有十九岁。母亲病逝、父亲酗酒,十九岁的贝多芬不得不扛起一家的生活重担。从那时起,他完完全全开始了生活的磨炼。磨炼中,他对人生、对社会有了一个极为深刻的认识。

首先,他对法国大革命付诸了浓烈的热情,他积极响应启蒙思想和崭新的改革体制。他思考着一个重要的问题——人的精神,他越来越注重人类精神的高贵和深刻、人性的温暖和柔和,同时他努力在音符间追求壮丽与伟大。

这些理论,正是他希望的人类精神解放的指导思想。虽然,他不能称为一个革命家,但至少也算得上是一个真正的理想化的人文主义者。这一指导思想,也表达了他对英雄所抱的希望。在他心目中,英雄绝不是一个独裁者,而是一种具有高贵品德的、维护独立和自由的民主战士。在这种指导思想的“左右”下,他想要创作一首《英雄》交响曲的欲望越来越强烈。

而后,当革命到来时,他的热血一下子沸腾了,他激情十足地和亲朋好友谈论着时局。他同情革命党人,他热爱共和体制,他主张自由与民族独立,渴望大家同心协力建立一个民主的政府和国家,为人类的幸福奠定基石。

虽然贝多芬不是法国人,但并不影响他崇拜一个法国英雄,他纯粹地,甚至绝对崇拜地将拿破仑看作一位神圣的资产阶级革命意志的执行者。于是,他有了一个强烈的冲动,即为拿破仑谱写一首交响曲,为法国人民的革命谱写一首交响曲,永远歌颂并致敬。

1803年,贝多芬点燃了自己的一腔热情,他将巨大的精力和心力投入到了交响曲《英雄》的创作之中。他一想起拿破仑,就仿佛看见一个德国的革命领袖,一个为了拯救德国人民而浴血奋战的民族英雄。整个创作过程中,他的心一直激动不已,直到一年后的1804年,这位音乐家才完成他脑中的宏伟的《英雄》篇章。

贝多芬前后花了四年的时间,才完成《英雄》交响曲。这一乐曲堪称贝多芬最心爱的产儿,它的完成,标志着贝多芬在创作道路上进入了一个成熟的阶段。

原本,贝多芬十分情愿将这一伟大的篇章题献给拿破仑。他抄了一份漂亮的总谱,上面已题写好了献词《拿破仑·波拿巴大交响曲》。可是,1804年拿破仑在法国加冕称帝。当这一消息传到维也纳后,贝多芬非常气愤,他感到十分失望和难以容忍。在给好友的一封信中,他写道:“我错了,我曾错误地断定拿破仑是伟大的,事实上他也不过是一个凡夫俗子。说到底,他只是一个为了谋私利,为了满足个人欲望,人民不过是他的垫脚石,他是一个可怕的、血腥的男人。”于是,贝多芬在盛怒之下,把交响曲总谱上写着献词的扉页撕去了。同时,他将交响曲改名为“献给一位伟人的英雄交响曲”。

1821年,当拿破仑死在圣赫勒拿岛上时,贝多芬十分预见性地说:“十七年前,我的音乐已经宣告了这一结局。”他的意思是说,《英雄》交响曲的第二乐章《葬礼进行曲》,早已清清楚楚地举行了英雄的葬礼。可见,他爱憎分明,立场一点也不马虎。

《第三交响曲》即《英雄》,是一部革命性的大作品,它的长度和复杂度都是前所未有的,当时的人甚至很难理解。在这部光荣的作品里,贝多芬第一次深刻地表现了英雄思想,作品始终贯穿着严肃和欢乐的情绪,始终保持着真挚而深沉的感情。柴可夫斯基曾赞叹说:“贝多芬在伟大的《第三交响曲》中,第一次创造出了无限惊人的精神力量,他在第一乐章中用新的形式和音乐的概括力量,让同时代人为之一震。”

此后,贝多芬创作了著名的《第五交响曲》,即《命运》。这一乐曲堪称第一部真正的革命音乐,灵魂在旋律中复活,年轻而欢快、强烈而纯洁。恩格斯称赞说:“如果你不知道这奇妙的声音,那么你一生就算什么也没有听见。”

订婚

贝多芬与泰蕾兹·德·布伦威克在1806年5月订了婚。

当年,贝多芬刚到维也纳,就结识了泰蕾兹的伯爵哥哥。泰蕾兹当时还是一个小姑娘,贝多芬教她弹钢琴,不久她就悄悄喜欢上了贝多芬。1806年,贝多芬与兄妹俩在匈牙利的一个朋友家做客,在那里他们互吐了衷心。

一天早上,他们在一座花园里相遇了。贝多芬告诉泰蕾兹,他正在写一部歌剧。那个主角已经生活在他心中,不论他身在何处,都能感觉到她赐予他的阳光、纯洁和光明。

他们彼此清楚,那正是一种爱情的美好,于是两人相恋并订下了婚约。

这一年贝多芬谱写了《第四交响曲》,它恰似一朵纯净的鲜花,蕴藏着贝多芬一生中最平静最芬芳的日子。人们从中很容易发现,这一时期贝多芬正在竭尽全力地改变自己,他竭力让一个天才的生活方式和一般人的生活方式保持协调一致。爱情调和着他的精神和行为,他一下子变得兴趣盎然、心情开朗、幽默风趣。在待人处事方面,他也一下子变得彬彬有礼,即使讨厌的人也能容忍。那时,他高雅而浪漫,一切都表现得很健康,很多人都很欢迎他,甚至没有人发现他的耳聋,人们只是说他有点近视而已。但是,在他的眼睛里,甚至在《第四交响曲》的温柔和梦幻之中,细心的人仍能感受到一种可怕的力量、任性的脾气和遮遮掩掩的愠怒。

贝多芬是一只狮子,狮子在谈恋爱时,只是藏起了自己的爪子。尽管他的那种深沉和平静根本不会持续很久,但是,爱情还是让他一直亲切、温和地生活到了1810年。这期间,多亏了那股柔和的自制力,他孕育出了一个个美好的果实,如古典悲剧《第五交响曲》、夏季神圣之梦《田园交响曲》和《热情奏鸣曲》。其中,《热情奏鸣曲》是在莎士比亚的《暴风雨》的启迪下写成的,贝多芬视它为奏鸣曲中最刚劲有力的乐章。

1809年,贝多芬将《热情奏鸣曲》(作品第七十八号)题献给了泰蕾兹,并附有一封没有注写日期的信,写着“致永远的爱人”,信的内容也一点不逊色于炽热的乐章:“我的天使,我的一切,我的‘我’……我的心里装满了说给你的话。啊,不论我在哪里,你总和我在一起!”

然而,他们的爱情并没能结出幸福的果实,婚约神秘地取消了。

为什么?是什么阻止了两个相爱的人的幸福?也许是财产和地位的差异;也许贝多芬厌烦了无休止的等待,厌烦了秘密地保守婚约的义务,他觉得那是一种屈辱,所以做出了反抗;也许贝多芬的粗暴、疾病和愤世不知不觉中伤害了他的爱人,使她感到痛苦,而他也对自己感到绝望——所以,婚约毁了。

尽管如此,他们似乎谁也没有忘记这段爱情。直到生命的最后时刻,泰蕾兹仍深爱着贝多芬。1816年,贝多芬也说:“每当我想起她时,我的心仍如同初次见到她时跳得那么激烈。”

就在这一年,他谱写了六首曲乐《献给遥远的爱人》,每一首都感人至深。在笔记中,他说:“屈服,屈服,深深地向命运屈服!你不再为自己而生存,只能为了旁人而存在;对你来说,只有在艺术中才能找到幸福。哦,上帝,给我勇气,让我征服自己吧!”

光荣与辉煌

爱情将他遗弃了,1810年,贝多芬又变得孤独起来。

那时,光荣已来到他面前,正当四十岁的盛年,显然他也感到了自己的威力。于是,他完全放纵了自己暴烈和粗犷的性情,对于社会,对于习俗,对于他人的看法,对于一切的一切,他都完全没有了顾忌。是的,还有什么需要畏惧、需要敷衍呢?爱情死了,野心死了,所有剩下的只有力,力的欢乐。是的,需要应用它,甚至滥用它。

歌德的一位青年女友贝蒂娜·勃朗泰诺,她见过贝多芬,完全被他的威力慑服了,写信给歌德说:“没有一个人,哪怕一个帝王,对于自己的力量具有他这样强烈的意识。我一见到他,差不多整个世界在我面前消失了。噢,歌德,我甚至忘记了你……我敢断言,这个人远远地走在我们的文明之前。并且我相信,我的断言一点儿不错。”

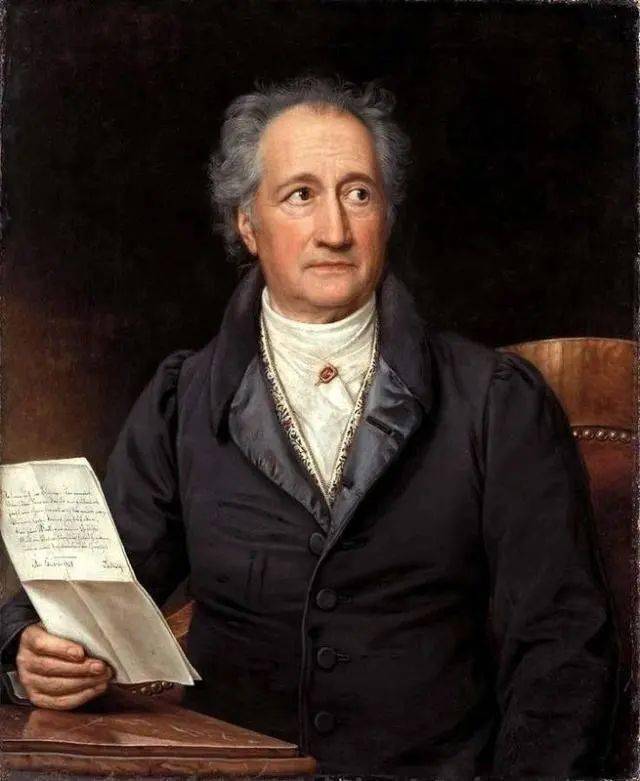

于是,歌德设法结识贝多芬。

一个大文豪和一个大音乐家,他们终于会面了,但结果却很不投缘。贝多芬十分赞佩歌德的文才,他曾经写信告诉贝蒂娜说“歌德的诗使我幸福”,信中他甚至将歌德与荷马、莎士比亚一并而论。但是,由于贝多芬过于暴躁和自由散漫的性格,两人很难平和地相处在一块儿,从而使歌德受到了伤害。

歌德

一次散步中,贝多芬与歌德迎面遇见了一群皇族。行人们纷纷避让,闪向两旁。“亲王们来了,亲王们来了!”歌德也一边说,一边拽着贝多芬的手臂,靠向路边。可是贝多芬却面无表情,无动于衷。歌德只得再一次提醒他避让,谁知,贝多芬不但不躲不让,还高高地昂起了头。皇室们走近了,皇后和太子也都走在一起。歌德连忙靠在了路边,贝多芬却仍旧平静地站在原地。结果,亲王和太子还纷纷脱帽,朝贝多芬致意。事后,贝多芬带着失望与鄙夷的神情,狠狠地训了歌德一顿,然后大踏步地离开了。

对于此事,贝多芬在给一位朋友的信中,毫不留情、直言不讳地抨击了歌德,他说:“君王与公卿尽可赏赐他们头衔与勋章,但他们并不是什么伟大的人物……而像我和歌德这样的两个人走在一起时,他们应当仰视我们的伟大。可是,歌德身上的宫廷气太重了,已经完全超过了一位大诗人应有的程度。”

对于此事,歌德也有自己的看法,他说贝多芬“是个极为桀骜不驯的人”。

事实上,贝多芬的这一做法和言论,已经伤及歌德的“自尊心”,成为日后两个人关系的“隐患”。

在贝多芬的书架上,歌德的著作被排在最显著的位置。贝多芬喜欢歌德的诗歌,为那些诗歌谱曲,真可谓是慎之又慎。在为《思念》谱曲时,第一乐章就写了多达十六遍。正如贝多芬给一位朋友的信中所说:“为了他(歌德),我死去活来不下十来次……那个夏天以来,只要我在阅读,准是在读他的作品。他的作品杀死了我心中的一个偶像,又重塑了一个新的偶像……其他任何诗人的诗篇都没有像他的诗篇这样容易谱成曲子。”

1810年6月,贝多芬给歌德的悲剧《哀格蒙特》写了十段配乐。谱曲完成后,贝多芬给贝蒂娜写了一封极其热情的信说,“我也准备给歌德本人写信,就《哀格蒙特》向他求教。我为他谱了曲,这纯粹是出于我对他的诗作的热爱,因为他的诗的确使我感到幸福。即便这样,谁又能报答一位伟大的诗人馈赠给他的民族的宝贵财富呢!”

1811年4月,贝多芬果然郑重其事地给歌德写了一封信,信中说:“伟大的诗人,您将从莱比锡市的一家出版公司那里收到《哀格蒙特》的谱曲。崇高的《哀格蒙特》,一次次让我沉浸在温暖之中。您的文字引导着我思考和感觉,最后我赋予了它音乐。我非常想听到您的意见,哪怕批评也好,因为您的语言总是给我和我的艺术带来裨益,所以我十分愿意把您的批评当作赞扬来接受。”

贝多芬真诚地希望得到歌德的建议或批评,然而,后人在整理贝多芬的书信时,并没有找到歌德给贝多芬的回信。

据说,贝多芬给歌德寄去《哀格蒙特》的乐谱后,当天歌德就邀请一位钢琴家弹奏了几遍。但是,歌德始终没有发表评论。在后来的日子里,歌德对贝多芬也始终保持缄默。可能,贝多芬伤了歌德的“自尊心”后,歌德对贝多芬一直“耿耿于怀”吧。

当然,歌德的缄默并不是冷漠,他是不会忘记贝多芬的。歌德在写给朋友的一封信中说:“贝多芬很不幸是一个倔强之极的人,他认为整个世界都可憎,这无疑是对的。但这并不能使他或者旁人在世界中变得愉快些。我们应当原谅他,替他惋惜,因为他是一个处境悲惨的聋子。”终其一生,歌德不曾做什么反对贝多芬的事,但也不曾做过什么拥护贝多芬的事。对于贝多芬的作品,甚至对于贝多芬的姓氏,他都一直保持着缄默。也许,他在骨子里是钦佩而且惧怕贝多芬的,惧怕贝多芬的音乐——那些使他骚乱的音符。

由此可见,一个真正的艺术家对待真正的、伟大的、崇高的艺术,一定是真诚、坦诚,甚至永远是忠诚的。

落幕

赋予音符一个不息的生命,贝多芬已抵达了一生的终极目标,贝多芬已抓住欢乐!

显然,《第九交响曲》胜利了,它在贝多芬的心中留下了一个光荣的印记。尽管生活是困顿的,尽管心灵时不时会跌进泥泞,尽管头顶笼罩着阴云,贝多芬依旧要赞颂欢乐,要创造欢乐。

1824年9月17日,在写给肖特兄弟的信中,贝多芬说:“艺术之神一定还不愿意死神把我领走,因为我还亏欠很多。在我出发去天国前,我必须把艺术圣灵启示给我的一切、摊派给我的一切,尽可能地留在世上。这么看来,我似乎才开始写了几个音符。”

1826年,施皮勒医生在见到贝多芬时,肯定地说,他变得容光焕发了。这一年,格里尔巴泽最后一次拜见贝多芬时,反倒是贝多芬鼓励了一番这位颓丧的诗人,他说:“假使我能有你千分之一的体力和意志,那该有多好啊!”当时,专制政府钳制着一些自由的思想,于是格里尔巴泽痛苦地说:“我没有言论权了,专制把我杀害了。倘若一个人要言论自由、思想自由,就得去北美洲。”

渴望生命、渴望欢乐、渴望自由,一切又在召唤贝多芬。

可怜的人们都藏匿了,贝多芬却站了出来。他对警察、政府、贵族,总是自由地发表自己的意见,在公众面前也是这样。他强烈抗议几类事件:法院专制,攀附权势,程序繁琐,完全妨害诉讼的进行;警察粗暴无礼,滥用权力;官僚政治腐败无能;颓废的贵族享有特权,独霸国家最高职位。所有这些牢骚,警察局明明知道,因为贝多芬是一个光芒四射的天才,所以才让他太平无事。

贝多芬故居。1889年,画家拜赛尔(R.Beissel)绘铅笔素描画。

晚年,贝多芬的政治思想,集中反映了1814年至1830年间欧洲知识分子反对专制、赞成共和、追求自由的真挚理想。没有一种权力,可以钳制贝多芬的思想。当时,贝多芬是伟大的自由之声,也是德意志思想界唯一的自由之声。正如一个诗人所说,文字被束缚了,幸而音乐还是自由的。

生命的最后几年里,尽管创作条件艰难,贝多芬却谱写出了一曲曲全新的音乐,有嘲弄的睥睨一切的,也有灿烂的快乐的,特别是他去世前几个月的作品,结尾都格外地轻快。当然,这种快乐并不是我们每一天都司空见惯的那种快乐,它时而是一种嬉笑怒骂,时而是一种战胜了苦难的清冽的微笑。总之,那个日渐衰弱的人,他是战胜者,他赢得上永生,他不相信死神。

然而,死神,终于还是来了。

1826年11月,在贝多芬为了侄儿的前程到处奔波之后,得了胸膜炎,病倒在了维也纳。他的病起先是肺部感染,折磨了他六天,第七天他觉得好了一些,可以下床走路、看书和写作。但是,第八天,消化道的疾病突然暴发了,外加循环系统的疾病,他开始身体发黄,剧烈地腹泻、呕吐,死神几乎在当天晚上就要了他的命。

从那天起,贝多芬身上出现了水肿,并不断地加剧。后来医生分析,那次发病一定有什么精神上的原因。因为在发病前,贝多芬曾一度大发雷霆,浑身颤抖,非常苦恼,打着寒战,甚至不住地在痛楚地痉挛。只是至今,没有人知道到底是什么事让贝多芬如此愤慨。

据说,贝多芬生病时,他的朋友一个也不在身边。他让侄儿去请医生,结果那个麻木不仁的家伙竟将自己的使命忘得一干二净,两天后才恍然想起。医生来得晚了一步,并且水平也很差。就这样,贝多芬在病痛中煎熬了三个月,他那运动家般的体魄很快崩溃了。

1827年1月3日,贝多芬正式立他亲爱的侄子为合法继承人。这时,他想到了莱茵河畔的亲友,于是写信给韦格勒说:“我肚里不知还有多少话想说给你啊!但是,我太虚弱了,我什么都做不成了,只能在心里一次次拥抱你,拥抱你和你的洛申。”此后,如果不是几个朋友的帮助,贫穷和苦难或许要纠缠他到生命最后的一刻。

1827年2月17日,贝多芬躺在弥留的床上,已经经过了三次手术,他正等待着第四次。然而,这一期间,他竟非常温和,非常忍耐,心似乎平静到了极点。他安详地说:“我耐着性子想明白了,原来,一切灾难都带着几分善意。”

那个善,就是解脱。

1827年3月26日,在一阵风雪中,在一阵响雷中,贝多芬咽下了最后一口气,一只陌生的手替他合上了眼睛。临终前,他嘴唇微张,用拉丁语说了最后一句话:“朋友们,鼓掌吧,喜剧就要落幕了!”

1827年3月29日,贝多芬的葬礼在维也纳举行。全城的学校都停课以示哀悼,两万余名群众护送着他的灵柩,前往永远的圣地。他的墓碑上刻着这样的一句铭文:

“当你站在他的灵柩前,笼罩着你的一定不是志颓气丧,而是一种崇高的感情。我们只有对他这样一个人才可以说:他完成了一项伟大的事业!”

贝多芬位于波恩的故居内景,图中为贝多芬用过的钢琴;墙上可见施帝勒(Joseph Karl Stieler)的那幅著名的贝多芬肖像画。