清末民初魔都的花国世界

来源:领视

现将该文主要内容及当年媒体相关报道整合编写如下:

1.书寓与长三

书寓大约产生于十九世纪后半叶的上海,那时,能操弦说唱、会说书的女艺人称为“书寓”,“书寓”即说书人的寓所,后来直接用“书寓”来形容这一群体的女性,尊称“倌人”或者“先生”。对原则上卖艺不卖身的高级妓女以此尊称,一来是文人墨客欣赏其不与其他卖笑妓女沆瀣一气的气质,二来也是这群所谓的社会精英人士对腐朽官场的戏谑。到近代,随着旧政权的覆灭和传统士大夫的衰亡,加之受西方近代化影响,上海社会风气迅速转变,原来的“书寓”已经无法应对追求速度和效率的市场化经济,取而代之的是“长三”。长三原指牌面为两排三点的骨牌,长三侑酒三元,夜度三元,于是以“长三”来代指这一妓女群体。在整个民国时代,长三是妓女群体的最高级(书寓早已沦为长三)。与书寓相比,长三没有书寓的等级资格考试,只会弹唱几首简单的曲子,对狎客几乎有求必应,并不忌讳与狎客的性关系,因而传统士大夫无比怀念过去书寓的矜持有度。但在民国初年,除非熟人搭线,想结识一位长三并非易事。长三也有其规矩:“往其家做茶会,称打茶围;新年第一次往妓家,妓出果盘相饷,曰开果盘”,“出堂差”要么坐马车,要么由堂子里的仆役用肩抬了去。“早期的长三妓院,主要分布在四马路(今福州路)上的东西两条荟芳里,以后逐渐向三马路(今汉口路)、六马路(今北海路)方向发展”。

2.么二

么二又称幺二,因其出局必以银二元故名。到民国时期,打茶围、招待瓜果一元,侑酒两元。么二与长三有着鲜明的界限,对待生客熟客一视同仁,但公认的么二无论是姿色、才艺都不如长三,也有妓女主动或者被动离开长三队伍进入么二行列。因为么二没那么多名目,来钱更快,因而更受妓院老鸨欢迎。

3.咸肉

随着上海城市化程度加深,以满足男性淫欲为主要目的咸肉庄应运而生。在庄内,“男人们可以睡他人的小妾或者体面人家的大小姐”,庄内也配备一定数量的妓女供客人包夜。“咸肉”的称呼来自上海嫖客的隐喻,直接反映出他们追求的是肉欲的快感。“食肉自以新鲜为贵,加过多盐的咸肉,非但失去肉的真味,并且多少还带些臭气”。与长三、么二的专职不同,咸肉庄的出现打破了传统家庭的伦理关系,对传统社会是一个极大的危害,咸肉庄的出现迎合了上海作为一个外埠的特点,大部分的咸肉庄位于法租界的八仙桥附近,到二十世纪三十年代,咸肉的数量超过长三、幺二。

晚清上海青楼妓女

4.雉妓

雉妓,又称为野鸡,是近代上海妓女数量最多的群体。前面的三种妓女群体还是主动等待“生意”送上门,而雉妓则是直接上街拉客,服务对象定位是穿梭在大上海的走夫贩卒。野鸡内部分为普通野鸡和住家野鸡两大类,其中住家野鸡指的是从来不会上街拉客的妓女,她们大多是由年龄较大的妓女构成,大约在20—30岁之间。普通野鸡则身着精美的服饰,游走在繁华的上海街头,伺机拉客。若是在街头拉不到客人,则会遭到老鸨的一顿毒打。由于上海市政府严禁街头拉客现象的发生,因此,在街头拉客的妓女也常常与警察发生冲突。

5.钉棚、花烟间

花烟间和钉棚是整个妓院系统内等级最低的妓女群体。“花烟间”,顾名思义,指的是嫖客边嫖边吸鸦片的地方,1933年上海禁烟以后,花烟间只卖“花”不卖烟;“钉棚”指贩夫走卒进行性交易的简陋场所。

6.外国妓女

上海妓女中还有一大批洋妓,其中人数最多地位最低下的要数俄妓。最早的一批俄妓是1905年中俄战争失败后经过哈尔滨来到上海的。1910年俄国十月革命后,上海俄妓数量大增,三十年代总共大约有8000人,而其他国籍的白人妓女不过2000人。日妓的数量在上海也不容小觑,受到中日民族关系的影响,上海的日妓馆被认为是日本侵略政策的一部分。“她们普遍缺乏从业条件而且语言不通”,找不到工作只能从事性工作以生存。当然洋人也会出现“盘剥同胞为娼,所得钱财上不遗余力”的现象。

7.变相妓女

二十世纪三十年代,受西方思想影响,加之农村经济破产,民族资本主义经济萎靡,大批女性以打零工的形式从事性工作,赚外快。她们大多没有取得政府颁发的营业执照,因此不敢明目张胆在街头拉客,于是一种变相的卖淫应运而生,她们打着茶室女招待、女按摩师、舞女、向导女的名号进行卖淫活动,大有超过传统妓女的趋势。“到二十世纪三十年代末,上海共有105家按摩院,雇佣了2800个女按摩师”,这种“新的卖淫方式的冲击破坏了原先使性买卖井然有序的等级制度”,扩大了妓女的定义范围。

民国上海红灯区

关于上海娼妓的具体数字我们不得而知,准确的数字统计有1915年《中华新报》和1918年上海“工部局”的调查。1915年上海公共租界明娼有9791人 (不包括暗娼、华界及广州籍妓女),“当时公共租界人口总共68万余,其中青壮年妇女约有10万余人,这就是说每十几个妇女中就有一个娼妓”,五年后(1920年)上海娼妓总数已经达到60141人(只包括长三、么二和野鸡,其他未调查),若加上下等妓女花烟间、钉棚、咸肉妹、变相妓女和私娼等等,这个数字更为庞大。“1927年,一项估算称有执照、无执照的娼妓数字为 120000人”,到 1935年,按鲍祖宝在《上海娼妓》一书中的推算,上海的公娼和私娼人数在六万到十万之间。夸张的说,有人做了一个调查,每20名左右的女性中就有一个是娼妓。从整个数据统计我们可以看到,在1915—1935年的二十年之间,上海娼妓的数量增长了十倍多,那这二十年上海人口发生了哪些改变呢?

旧上海人口统计

由上表可知,1935年上海人口是1915年的1.85倍左右,而同时间段娼妓涨了6.13—10.21倍之间。也就是说,上海娼妓的增长幅度是人口增长速度的6—10倍。若刨去上海人口中的男性,这个差距就更大了。

1.根本原因

恩格斯认为:“随着财产不均现象的产生,亦即在野蛮时代的高级阶段与努力劳动并存就零散的出现了雇佣劳动,同时,作为他的必然伴侣,也出现了强制女奴隶献身于男性的现象,并存的自由妇女的职业卖淫。”也就是说娼妓是私有制的产物问题,是名义上一夫一妻制的补充。因此从淫业制度确立之初就得到国家的认可,成为国家征收赋税的重要来源。

上海虽然在开埠通商前就有妓女,但那时是公娼,数量少而精。1843年开埠通商以后,妓女数量直线上升且妓院秩序不断被打破。“娼妓业的发展总是与城市经济的发展同步”。五口通商以后,上海因其便捷的水陆交通位置迅速获得外国殖民者的喜爱,自英国划分租界以后,美国、法国等各个国家依据片面最惠国待遇等特权纷纷在上海抢占殖民地,企图使上海成为列强瓜分利益的大本营。1895年《马关条约》又使列强取得在华建造工厂的权利。“自马关条约订立后,外人在华之工厂逐年增加,民国二年已达166家……1921年……上海有日厂22”,上海成为列强争先投资的城市。在大量外国资本的刺激下,社会上兴起实业救国热潮,民族工业如雨后春笋般生长。上海成为 “冒险家的乐园”,前来淘金者源源不断,城市经济迅速发展,城市化进程加快,成为近代中国的经济中心。“妓业首先反映的是一种特殊的市场供求关系,而不仅仅是道德范畴问题。”伴随着上海城市经济的发展,娼妓业也依托繁华的城市经济迅速发展。

2.客观原因

资本主义列强通过炮火打开中国市场,沿海的一批城市最早成为通商口岸,也就是半殖民地性质的城市,到十九世纪后期,通商口岸已经沿着长江深入到中国内陆腹地。列强在华掠夺原料、倾销商品,中国日益沦为资本主义市场的附庸。随着中国殖民化程度加深,社会经济结构发生改变,表现在以自给自足为基础的小农经济开始解体,农民生产的土布土纱被物美价廉的工厂生产的纱布取代,农村经济破产,农民面临生存困难的危机。大量农民无家可归无处可逃,因此江浙农民只能来到上海,寻找一条活路。

大量农民涌入上海找工作,“上海职业虽然五花八门,但当时劳动人民找职业之难及失业人口之多,比之资本主义国家大城市有过之而无不及”,据邹依仁的《旧上海人口变迁研究》一书统计,1930年上海失业人口占总人口的18.21%,大约有30余万人。1936年失业或者无业的人口达到了25%,从1930年到1936年,上海失业或无业人口至少是60万以上。由此可见,上海的失业问题十分严重。男性可凭借力气谋得一份人力车夫、码头掮客的工作,但进城的农村妇女绝大部分因是文盲,在上海只能当保姆、女佣、卷烟厂、纺织工等工作。这部分市场容纳不了迅速增长的女性群体,另外,外地妇女在上海工厂要想谋得一份工作,首先要托熟人找关系,向工厂的工头、领班送十几元不等的礼物,就算进了工厂,每天要忍受十二个小时的劳动强度,且没有任何福利保障。即便如此,稍有不慎,就会被辞退。“在民生凋敝,商业不景气的情形下,妇女求知、参政很难实现,相当一部分失业女工和乡村进城女性靠卖淫为生”,相较于其他职业,从妓算是一种相对较简单、轻松的职业选择。

上海人口虽多,但结构却并不合理,这与大量内地人短期内涌入上海有关。如表2所示,租界的男女比例是高于华界的,这与租界成立之初需要大量男性劳动力有关。上海租界有各种俱乐部,少年子弟趋之若鹜,乐而忘返。“酒食游戏,夜以继日,娶妾狎妓,争豪角胜。一宴之费可破十家之产,一搏之资可罄九年之蓄。”

3.主观原因

出入城市的农村女子或贪恋上海灯红酒绿的生活,因奢侈放纵堕落为妓,或是原先富贵家庭的小姐因家道中落,一心向往从前的骄奢生活,爱慕虚荣堕入歧途。新中国成立后,妇女教养所对妓女从业原因进行抽样调查,其中因爱慕虚荣堕入娼业共457人,占总人数的36.3%。

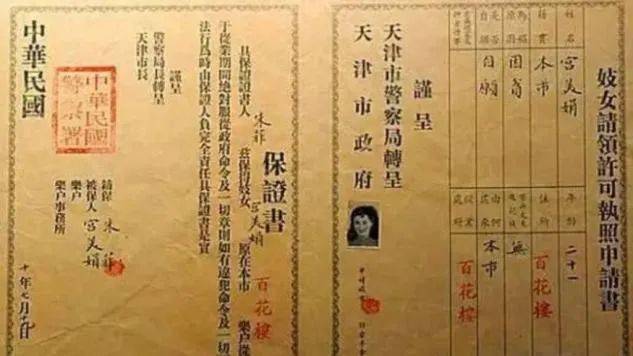

民国时期日本妓女营业许可证

除了有执照的娼妓之外,上海滩的一些职业舞女、按摩女、娱乐场所的女招待、旅行社的女向导、卖香烟水果的小商贩、为水手补衣服的补衣女实际上也从事卖淫活动。

上海妓女多有帮派之分,如苏州帮、江西帮、宁波帮、本地帮、苏北帮、广东帮等。

美女云集,佳丽荟萃,让二十世纪二三十年代的旧上海显得分外的香艳。那个时代的上海百乐门舞厅,号称“远东第一乐府”。梦幻般的灯光,玫瑰花图案的地板,浪漫的爵士音乐,光滑如镜的弹性舞池,仿佛都述说着上海的绚丽与奢华。有一个曼妙女子时常来此跳舞、消闲、挥洒青春,她就是唐瑛。当时,在交际场上风头最足的她与陆小曼被并称为“南唐北陆”。

老上海的一些甲级旅馆如“大东”、“东亚”、“大中华”等都有这样的女租客住着。而长期租住在“国际”、“金门”和华懋公寓这几家特级旅馆中的这类女人的“档次”则更高。而这些女人中,有的是上海各大舞厅中的红舞女;有的是过去书寓、长三中的红信人,从良嫁人后重又下堂出来招蜂引蝶;也有的是脱离了家庭住到外面来广交“朋友”、受人供养的……这些女性平时过着豪奢的生活,游走都有相当的排场,甚至在上至政要下至黑道之间周游交接。说到底,她们不过是当时名妓花魁的华丽转身。

那个时代,西风东渐,西方的时尚进入了上海。于是,上海的名媛和名妓被赋予了新的使命,从旁氏雪花霜到力士香皂,从古龙香水到双妹粉盒,甚至妖娆的美丽牌香烟,时尚美女倚靠着这些消费品登上了广告牌,成了月份牌小姐,成了上海风尚的代言人。月份牌小姐开始尚以上海名妓为原型,但是,不久主角就换成了丰满性感的名媛贵妇型摩登太太,因为她们更有消费能力。

1900年上海南京路与浙江路交汇处晚清很长一段时间内,都市妓女一直引领交际场中的服饰潮流,甚至成为良家女子的模仿对象。早在1869年,有人即在上海的报纸感叹:“女衣悉听娼妓翻新,大家亦随之,未解何故?”连上海女性对脂粉的特别喜好,据说始作俑者亦是名妓林黛玉。光绪时,沪妓喜施极浓之胭脂,因而大家闺秀纷纷效尤,然实始于名妓林黛玉,盖用以掩恶疮之斑者也。妓女出于职业需要,在外貌和服饰上争奇斗艳,却俨然成为时尚先锋,令大家女子起而效之。清末上海名妓影像明信片与妓女相比,女学生的着装是全然不同的风格。女学堂在开办之初,在服饰上一主朴素淡雅,这既是培养贤母良妻的教育目标和“启发知识、保存礼教两不相妨”的女学宗旨下的必然要求,也是为了减少女学阻力的必要之举。《女子师范学堂章程》即规定:“学堂教员及学生,当一律布素(天青或蓝色长布褂最宜),不御纨绮,不近脂粉,尤不宜规抚西装,徒存形式,贻讥大雅。女子小学堂亦当一律遵守。”而在1910年初奏定的《女学服色章程》里,对女学生制服的样式、尺寸、颜色、布料有了更为具体、更加严格的规范,而这些细密的条文,也成为地方官员和女学主事者约束学生着装的依据。

妓女对社会风化的影响很广,而当局束手无策,只能故作姿态,自欺欺人而已。

无论是否接受,妓女从来是自古以来社会的产业,即使在清朝被推翻,民间舆论出现“废娼”之说,但“废娼”却未见成效,反而出现越演越烈之风,甚至出现妓女选美,参选者要靠自己和无数“纷丝”的努力,才有机会夺冠。

旧上海四马路(今福州路)红灯区

在那个神奇的年代,嫖是一种生活方式:

不管是看戏、吃饭还是喝咖啡,大部分人没有姑娘就不能愉快聊天,就连干革命,也得边喝花酒边谈。在大帝都北平,公务员一下班就来妓院打卡,京师大学堂(北大前身)的老师带着学生逛青楼。

如此荡漾的年代,自然少不了广告这碧池的推波助澜。

名妓在那个年代是全民女神般的存在,经常上封面,拍广告月份牌;当时“贫学富,富学娼”,任何衣服只要名妓穿出来就是爆款。

名妓品牌的成名法则,如今依然适用:第一,要会拍照片,第二,要会讲故事,第三,多参加选秀。这三件事都与广告有关。

上海福州路一雏妓出台时的情景

照片是名妓们的万能宣传利器:可当DM揽客,可做成明信片售卖,可当情书签名后送给客人,也可贴在照相馆外给自己做宣传。

名妓们要拍的照片,自然不是那种正襟危坐的全家福,而是情趣写真。但此处的“情趣”与如今的私房照尺度有所不同。

为了促进行业发展,有头有脸妓院老板挖空心思来扩大影响,组织一些青楼选美活动。1917年底,上海滩规模最大的游乐场所—新世界游乐场举办了一场著名的娼妓行业“群芳选秀”大会。

选秀妓女在报纸上拉选票

“群芳选秀”是由大众投票推选,每张选票上写着参赛妓女服务场所的详细住址,还有该妓女的擅长才艺。为了拉选票,妓女使出浑身解数,甚至聘请文人把自己写得天花乱坠,在报纸上刊登。

1917年12月23日,第一届“新世界群芳选秀”揭晓,花国大总统冠芳,副总统菊第、贝锦,国务总理则为王莲英。

现今偶像都有应援团队,当时名次靠前的妓女亦不遑多让,除出众外貌和才艺,各人都有“男粉丝”支持。比如第二届的花国大总统徐第,有两个嫖客争风吃醋,为徐第购买37万张选票,按照市场行情,二人在徐第身上就花了37万块大洋。

在选秀中一旦获得名次,妓女就成为“网红”,身价暴涨她们还可能被达官、富豪赎身,改变自己人生。

获奖妓女

民国时期的上海妓女,过着暗无天日的悲惨生活,身心完全失去了常态。没有羞耻、没有眼泪、没有欢笑,过着暗无天日的堕落生活。这些人中,除了极少数人能够从良外,大部分妓女最后染上性病,受尽折磨,过早地悲惨死去。

“妓业,可以说是中国传统城市提供给女性谋生的最主要的职业,妓业往往在那些经济发展迅速、地理位置充要、人口流动频率较高的城市异常繁荣。”因娼妓对经济和社会的变化敏感度高于社会其他群体,所以通过对上海妓女史料的爬梳,可以反映出在进入二十世纪以后,上海城市化的发展特点。上海城市经济的畸形繁荣造就了上海娼妓的繁荣,娼妓业又给城市工商业发展和繁荣带来辅助作用。二者相互依存,互利共生。二十世纪初的上海妓女,虽然是社会的下等群体,但并不处于社会发展的边缘地带,自始至终是历史的参与者、缔造者。