《旧约》的同人神话:所罗门、示巴女王与埃塞俄比亚的诞生

电影《所罗门与示巴》

一

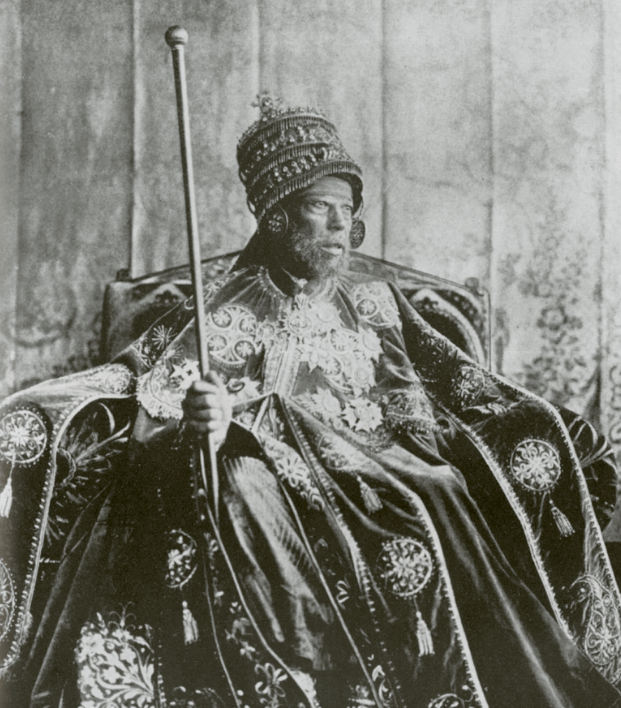

1974年,曾经显赫一时,打败了意大利侵略者的埃塞俄比亚皇帝海尔·塞拉西,年老昏聩,无力应对国内岌岌可危的饥荒危机,国民愤怒的声势激发了军队发动政变,废黜软禁了这位君主。

不过,严重的饥荒形势并没有因为国王下台而有所改善——这是一场漫长持续的人道危机。

埃塞俄比亚末代皇帝海尔·塞拉西

埃塞俄比亚皇帝海尔塞拉西与英国女王

1984年,以色列情报机构“摩萨德”,策划了一起现代版的摩西出埃及行动,从与埃塞俄比亚接壤的苏丹境内,接走了8000名肤色黝黑的埃国难民。这是一场特殊的人道主义营救行动,因为它并非是针对埃塞俄比亚难民的无差别援救,而只针对埃塞俄比亚国内逃亡至苏丹境内的“贝塔以色列”族群,据称这些埃塞俄比亚国民是犹太人的后裔。

所谓的“贝塔以色列”,是一支让世人颇感违和的族群,犹太人虽然流散世界各地,各有社群,但从哪冒出来的黑色人种?

1790年,苏格兰探险家J·布鲁斯出版了一本名为《发现尼罗河源头的旅行》的书。书中讲述,在埃塞俄比亚,生存着一群黑色皮肤的犹太教信徒,据称是所罗门王的后裔,他们在埃塞俄比亚处在边缘地位,被主流群体称之为“法拉沙人”(意为“陌生人”、“外来者”)。如果确如其所言,是所罗门王的后裔,那么这一支派已经与世界各地的犹太社群隔绝了至少3000年,而在此之前,互相并不知道对方的存在。

对于这支来历可疑的私生子族群,在很长一段时间里,犹太各派之间的拉比是有争议的。虽然在血统上是否具有犹太血统是可疑的,但是这支社群信奉犹太教却又貌似是真的。

由于两千年来,犹太人在世界各地生存的受迫害历史,现代以色列建国的政治基础,诉诸于超越国界的民族主义对内普遍原则(以色列建国之初的《回归法》规定,任何具备犹太人在进入以色列后,可以申请以色列国籍,但是并没有具体界定“犹太人”的标准,因为犹太人散居世界各地,彼此之间的差异巨大,无法做出明确的界定,或许犹太教信仰和信仰世系是唯一可以确立的判断底线),作为宗教权威的大拉比不可避免需要承担民族国家性所作出的政治承诺。如果对一支处在为难之际的犹太社群袖手旁观,势必危及以色列立国的道义声望和维系基础。于是,在埃塞俄比亚人道危机爆发的第二年,1也就是1975年,犹太教大拉比做出裁决,承认“贝塔以色列列”是古代以色列十二部落中失散的“但族”一支(因为“贝塔以色列人”并不掌握其他犹太人社群在“巴比伦之囚”时期所形成的《塔木德》传统,因此只能裁决他们是第一圣殿时期失散的支系。另一方面,在15世纪时期,有一位来自意大利的犹太拉比在埃及遇到两个埃塞俄比亚犹太人,据称他们是失散的“但族”,在之后的一个世纪,另一位拉比也支持这种说法)。既然“贝塔以色列人”的身份得以确认,那么遵照锡安主义“不抛弃不放弃一个同胞”的政治承诺,就有了后来的以色列策划营救的“摩西行动”、“约书亚行动”、“所罗门行动”、“鸽之翼行动”。

“所罗门行动”中挤满波音747客机的贝塔以色列人

虽然宗教权威对于“贝塔犹太人”的身世做出了裁决,但那只不过是基于政治利益权衡的和稀泥之辞。这支名不见经传“贝塔以色列人”,究竟是何来历?

事实上,历经三千年,世人还能够接受所罗门王的血脉有所传承,是因为埃塞俄比亚是一个深受犹太文化影响的国度。埃塞俄比亚王室,一直都在标榜自己身负所罗门王血统,那位被推翻的末代皇帝海尔·塞拉西,就声称是所罗门王225代后裔,被誉为“犹太雄狮”,他们的统治世代,被称为“所罗门王朝”,享有国祚已经3000年。只有这层历史背景作为铺陈,“贝塔犹太人”是所罗门王后裔的身份,才会被人接受。

所罗门王朝族徽,拥有鲜明的犹太元素

而这一切,还要从埃塞俄比亚古老的建国传说讲起。

二

在《旧约·列王纪》中,有这么一段记载:一位示巴王国的女性统治者,听闻所罗门王经纶济世,国势肇造,慕名而来问难考教,所罗门对答如流,示巴女王甚为折服,于是奉上厚重的国礼,所罗门王则投桃报李,两邦达成敦睦之交。

关于示巴这个地方,被考古学界公认为就是今天也门境内的塞巴王国(示巴和塞巴只是中文翻译的差异,这里使用约定俗成的“示巴女王”称呼,下文叙述涉及示巴国王处,一律使用“塞巴”。中文世界中,“萨巴”、“塞伯邑”均为“塞巴”的不同音译)。更进一步的考古学观点,认为这一次会面从时间线上也并非关公战秦琼(亚述的一些文献证实了同时期阿拉伯半岛上的长距离贸易)。

从《列王纪》中的这段情节来看,所罗门王和示巴女王之间相敬如宾,并无逾轨之举。虽然犹太人的记载非常明确,但是这则宗教典故却在埃塞俄比亚地区的历史演变中,逐渐衍生出一个同人故事:所罗门王和示巴女王两人有了肌肤之亲,并诞下一子,后者建立了埃塞俄比亚王国。

作为层累形成的传说,犹如树干的年轮带有历史遗迹,只有将其层层分析,才能洞悉故事背后的原委。

电影《所罗门与示巴》

早于塞巴之前的迈因王国的早期都城与后期宗教中心

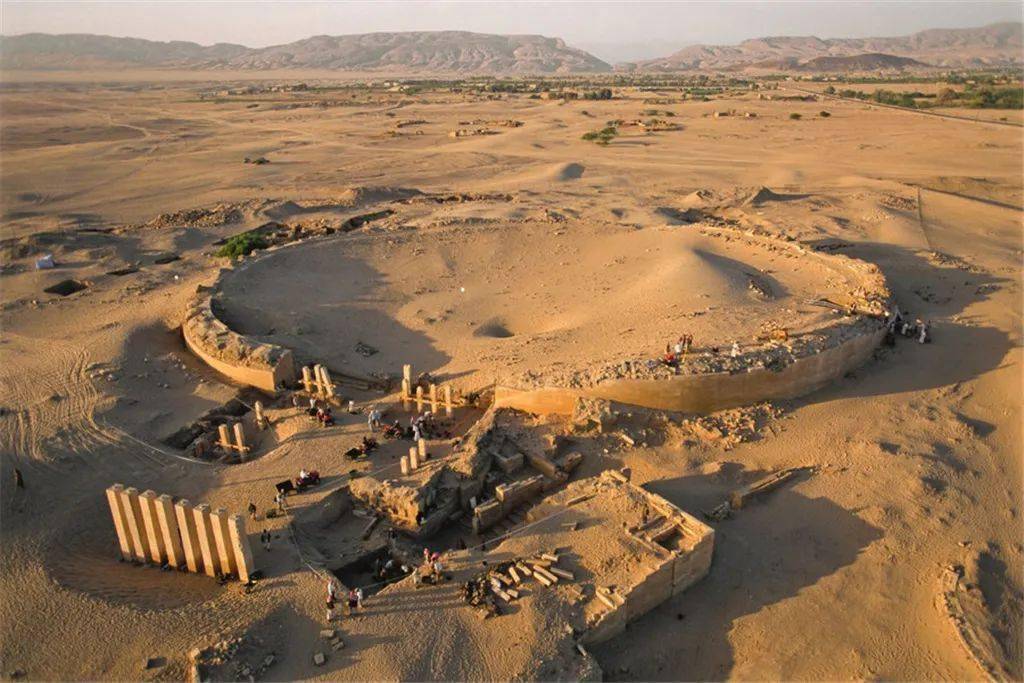

马里卜的神庙遗址,是一种流行于阿拉伯半岛的月亮崇拜

马里卜大坝遗址

历史上塞巴王国以发达的水利设施而兴旺

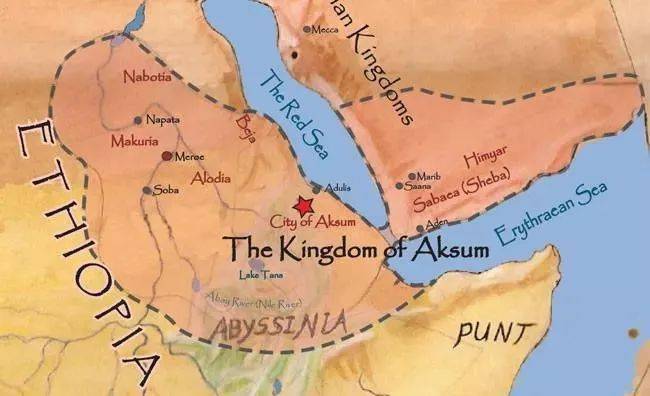

从公元前8世纪开始,来自南阿拉伯半岛的塞巴人跨越了曼德海峡,全面影响着现今埃塞俄比亚境内的阿克苏姆地区。从马里卜现存的建筑遗迹来看,当时塞巴王国所达到的文明高度,是同时期的阿克苏姆人难以企及的(事实上,在塞巴王国所在的今也门片区,所出现的定居政权,无论在其前后,都出现了非常高的文明)。阿克苏姆统治者们在统治意识形态上,也接受了塞巴人的月神崇拜(月神崇拜是阿拉伯半岛的一种古老信仰,伊斯兰教形成过程中,吸纳了月亮崇拜的形式,也就是新月符号的由来)。在阿克苏姆的考古发现,铭文所记载的统治者姓名,都会特别强调世系源自塞巴王国。在此后的几个世纪里,阿克苏姆地区建立起了国家,也就是后世所谓的阿克苏姆王朝,这自然离不开塞巴王国长期的文化哺养。随着与塞巴王国的互动交流,阿克苏姆国势逐渐壮大,更凭借发达的商贸而声名远播(公元一世纪时期,地中海的航海家,在一部记录东非、阿拉伯半岛、南亚风土人情的地理志《厄立特里亚航海记》中,记载了阿克苏姆发达的商业生态),大概在公元4世纪中叶,塞巴王国历经多轮自然灾害,开始衰落。《古兰经》中对此有过一段宗教史学的叙事:“塞巴人有了能结硕果的美丽花园,可是这些人随后就背叛上帝。为了惩罚这些人,上帝就决毁了这座坝。从此, 美丽的花园就只能生长苦果。”趁此机会,阿克苏姆王国便跨越红海,在政治上联结了两地,形成了一个横跨亚非的区域帝国(被波斯宗教圣人摩尼誉为彼时的四大文明帝国之一)。

虽然从现有的历史遗迹来看,在公元4世纪之前的阿克苏姆王国官方并没有信奉闪米特一神教的迹象,铭文的考古释读,也没有发现阿克苏姆的统治者宣称是所罗门的后代。但是,就所罗门王和示巴女王的桃色传说而言,已具雏形,因为阿克苏姆的统治者对于身负外部血统的身世沾沾自喜,而作为统治意识形态的宗教,也是舶来之物,为之后的故事成型奠定了政治叙事的框架。

阿克苏姆宫殿遗址

阿克苏姆方尖碑,公元3世纪4世纪时期的标志性建筑

在公元四世纪中期的时候,埃塞俄比亚迎来了一次历史转折,阿克苏姆的统治者或许是出于降低外部商贸信任成本的缘故,在基督教传教士的影响下,确立基督教作为国教。此后的埃塞俄比亚的信仰逐步被统一,这从相应时期的艺术风格,可以看出明显的变化。

在随后的几个世纪里,伊斯兰信仰崛起,不仅将埃塞俄比亚人赶出了阿拉伯半岛,同时也挤占了阿克苏姆王国原本海上贸易的枢纽地位。阿克苏姆王朝就此开始进入衰退时期。面对北方伊斯兰的压迫,王朝政治权重不断向南倾斜,如此与南方的羁縻诸侯摩擦不断。在公元10世纪末期的时候,一支有女性领导的部族攻占了阿克苏姆。阿克苏姆的末代君主不得已“南狩”,托庇于南方阿皋族,王朝的公主则和阿皋族的高层联姻。随后,正是由这支阿皋人结束论纷乱的政治局面,建立了扎格维王朝(关于这一段历史的记载非常的模糊)。

《十诫》中的摩西及其妻子西坡拉

阿克苏姆金币,正面和背面饰有卡莱布国王

在也门发现的犹太教《旧约》抄本

此时,已经埃塞俄比亚已经皈依基督教,那么新王朝统治的合法性确认,教会的态度至关重要。有足够的理由怀疑,教会对待新政权的态度是保留的,毕竟是前朝阿克苏姆的统治者确立了基督信仰的国教地位,而且阿克苏姆王朝6世纪的名王卡莱布曾有过御驾亲征南阿拉伯半岛,打垮了杀害基督教信徒的犹太教希木叶尔王国的护教壮举(位于阿拉伯半岛的西南部的希木叶尔王国,起初是多神教国家,到公元425年,在第二次大流散而来的犹太人影响下,犹太教成为了该国的国教)。因此,扎格维王朝统治者面对来自宗教权威的质疑时,编造了摩西后裔的身世,作为加持。关于这一说法,倒也并非无迹可循,在《旧约》中关于“古实”记载有几十处,其中,有一段重要的话:“祈祷我的就是我所分散的民,必定从古实河外来,献给我供物”,尤其是带领犹太人出埃及的先知摩西,妻子就是“古实人”(“古实”在各种《圣经》翻译本中,均被翻译为“埃塞俄比亚”。这其实是个误会,“埃塞俄比亚”这个概念在希腊人的语境里只是指“烧焦面孔者的土地”,指向应该是尼罗河上游的黑人居住之地,更确切的所指,应该是“库施”(库什王国),也就是努比亚地区。努比亚人于公元前八世纪时,在埃及建立了“黑人王朝”,也就是“第二十五王朝”,这无论从认知的距离范围或者王国兴起的年代,都比较吻合《旧约》的叙述指向,在相同时期的埃塞俄比亚地区,还只是蛮荒落后之地。显然,犹太人的南向视野,会被努比亚人的存在而造成盲区。稍后,犹太人中,声名仅次于犹大的叛徒,约瑟夫斯在《犹太古史》中在以历史学家的身份,进一步奠定了“古实”就是指“埃塞俄比亚”这个错误。话说回来,无论地理指向是否模糊,事实与否,这都不妨碍埃塞俄比亚人自认为“古实人”指的就是“埃塞俄比亚人”,也不妨碍扎格维王朝因为政治需要的身世编造),阿皋人的说法也算是有的放矢。不过年代间隔相去如此久远,扎格维王朝的世系,显然是无可稽考的,但不管事实如何,自此埃塞俄比亚人的身份认同和阿克苏姆王朝早期阶段发生了重大转变,即不再追溯塞巴王国的血统,转而强调是以色列人的后裔。

或许是扎格维的统治者十分需要教会的支持,王朝的第七代统治者拉利贝拉在2600米的高原上动用大量的人力,在30年间开凿了11座岩石教堂(1978年被纳入世界文化遗产)。不过,虽然扎格维王朝百般献上殷勤,却并未取得教会的认可,教会方面一直指责扎格维王朝不是以色列人。

拉利贝拉开凿的圣·乔治教堂

电影《大卫与拔示巴》中的受膏仪式

电影《大卫与拔示巴》中的约柜

据称约柜就藏在阿克苏姆的锡安圣母玛利亚教堂中

事实上,埃塞俄比亚虽然信奉基督教,但是所奉的是来自埃及的科普特教派,和基督教的几个主流宗派是有巨大差异的。作为在地理上最接近发源地的教派,科普特教派在形式上保留了很多犹太元素,这在埃塞俄比亚不仅得到了继承,甚至更犹太化(比如更注重犹太教的安息日,而非耶稣复活的星期日)。而且埃塞俄比亚的统治者无论是诉诸于摩西或者是所罗门的血脉身世,都会更进一步形塑埃塞俄比亚文化中的的犹太文化属性。《旧约》中的大卫王、所罗门王,一直是埃塞俄比亚最受欢迎的英雄人物。

犹大之狮,埃塞俄比亚国家象征,源于耶稣所属犹大支派

2021年版的埃塞俄比亚纪念币

三

“贝塔以色列人”是不是所罗门王的后裔?这原本的确可能是一笔糊涂账(抛开所谓摩西、所罗门王的传说,还有一说,前述埃塞俄比亚名王卡莱布曾经击败了阿拉伯半岛上的犹太人,进而将其俘获流放在王国的南境,但这支犹太人最后归宿,此后并无记载),但在基因检测技术成熟之后,这个争议问题就迎刃而解了。根据20多年前的一份报告,将“贝塔以色列人”的基因分析显示,他们的血统只是埃塞俄比亚阿皋土著。那么他们的身世说辞,也就不言而喻了——抄袭了所罗门王王朝。

关于这支“贝塔以色列人”的由来,在埃塞俄比亚的历史脉络中可以寻找到答案,是所罗门王朝统治主体的身份建构中,一支反构出来的群体。所罗门王朝将那些没有被吸纳的群体,塑造成为“他者”,而作为“他者”的“法拉沙人”则因为统治与被统治的对抗,接受了这种形塑,从而“自我犹太化”(被目为“夷狄者”的自我“夷狄化”)。但需要注意的是,这里的“犹太化”并不是指“犹太教化”,而是指吸纳了更多的犹太文化元素,并不是“法拉沙人”信奉了那个犹太教。随后,因为西方人的到来,这些探险家满脑子里存在着各种东方主义的想象,将“法拉沙人”浓厚的犹太化特征,理解为是失散的犹太人。虽然这些探险家也发觉了这群自称犹太人后裔的信仰,存在种种问题(比如他们的敬拜圣母玛利亚),但是从内心动机来说,探险家们更愿意相信正在接触一个失落的犹太教派——毕竟探险发现所带来的声望获益,远高于揭穿这是一支野路子的李鬼(这种心态可以参照德国考古学家施里曼,他宣称他所挖掘出来的黄金面具,原主是阿伽门农,事实上这块面具的年代要早于阿伽门农时代)。所以,真相就是带有东方主义浪漫想象的探险家,发现了蕴含浓厚犹太文化元素的“法拉沙人”,并在一百年多时间里,将其按照犹太教规范,打造出来的埃塞俄比亚犹太人,而这支“法拉沙人”也在改造过程中,也接受了记忆的篡改,成为了“贝塔以色列人”。其中改造“法拉沙人”为“贝塔以色列人”的民族发明过程中,出力最甚者,是波兰人费特洛维奇,他于1955年去世。由此可见,所谓的的“贝塔以色列人”形成有多晚(并不需要对这些民族发明家做过多的恶意揣测,因他们是真诚的相信这支“法拉沙人”的犹太身世的)。而后的历史,就是以色列睁一只眼闭一只眼,将木已成舟,已经具备犹太教身份的“贝塔以色列人”吸纳为国民(张任杰《埃塞俄比亚法拉沙人身份认同研究》)。

结束阿比西尼亚帝国乱世纷争的孟尼利克二世

四

纵观埃塞俄比亚的历史,埃塞俄比亚人对于自我身份的认知,和《旧约》是密切关联的。无论是埃塞俄比亚的主流群体的以色列情节或者是异端群体“法沙拉人”的犹太身份建构,都高度依赖《旧约》内容的想象。在这个意义上,《旧约》的存在,塑造了埃塞俄比亚独特的文化,乃至于现代民族国家的建构。正如现代阿比西尼亚帝国的建立者萨勒·马里亚姆承袭孟尼利克一世的名位继位为二世。1928年,埃塞俄比亚海尔·塞拉西在登基仪式上则庄严宣布:“我是大卫、所罗门、埃布纳·哈基姆之嫡裔。”1955年颁布的新宪法第二条中又明确:“海尔·塞拉西国王的家系不间断地传自埃塞俄比亚女王。即示巴女王和耶路撒冷的所罗门王的儿子门涅利克一世的朝代。”

所罗门王和示巴女王的故事,原本只是一则源于非洲之角,自欺欺人的地方性政治神话,但在现代世界却获得了广为传播。究其原因,其实是它打动了男性心理:艳遇、子嗣,这都契合男性基因所具有的那种泛交偏好。之所以这样说,是因为示巴女王被“现代性的意淫”重构成一个妖冶的女性形象(参见附录有关于示巴女王的艺术形象呈现,虽然碍于精力,未对相关的艺术形象出处做注释,但是示巴女王的古今形象差异是明显的,越是现代的,衣服穿的越少),一再搬上荧幕,而这则故事则进一步流传,近乎于达到了《三国演义》窃传《三国志》的地步。