在庙堂与江湖之间:“一代文宗”怎会吃了“教书先生”的醋?

作者:风子,用文字记心,用心绪成我

唐宋是诗词的巅峰,但并非诗词的全部。

自唐宋以降,文人骚客无不以吟诗作曲为必备技能,文学史的车轮滚过之处,便是诗歌生息之所,任何在文学史上留下名字的人物,必有诗作传之后世。

及至清朝,诗词的黄金时代或已远去,但这种文学体裁的魅力却并未减损,仍是透视彼时文学大家思想感情的一处窗口。

以诗观人:康乾时代的两位大文豪

且先看两首诗。

其一:

身在瓮盎中,仰看飞鸟度。南山北山云,千株万株树。

但见山中人,不见山中路。樵者指以柯,扪萝自兹去。

句曲上层霄,马蹄无稳步。忽然闻犬吠,烟火数家聚。

挽辔眺来处。茫茫积翠雾。

其二:

秋山高不极,盘磴入烟雾。

仄径莓苔滑,猿猱不敢步,杖策陟巉岩,披榛寻微路。

直上万峰巅,振衣独四顾。

秋风天半来,奋迅号林树。俯见豺狼蹲,侧闻虎豹怒。

立久心茫茫,悄然生巩惧。置身岂不高,时有蹉跌虑。

徙倚将何依,凄切悲霜露。微言如可闻,冀与孙登遇。

第一首诗名为《青石关》,出自清康熙年间文学怪才蒲松龄之手;

第二首诗名为《自题秋山独眺图》,写自清乾隆年间文坛巨人纪晓岚笔下。

从诗来看,二人诗句皆偏向质朴平实,少有浮华造作之气。无论是蒲松龄,还是纪晓岚,此等才名之人,绝非矫揉造作之辈。

于是,读他们的诗,不仅无粉饰雕琢之态,且比唐宋山水田园派更加平白,乍一看,形同白话,似难登大雅之堂。

其实不然,蒲、纪之人,文以写心,诗以言情。主打一个直来直去,有一说一。以纪昀为例,在诗歌创作中,奉行自然诗学观的他主张用情为上、传情为本,真实地描摹观感,为此或可无视诗歌的形式技巧与艺术手法。

再来看两首。

其一:

《夜渡》

清·蒲松龄

野色何茫茫,明河低欲坠。

水月鳞鳞光,马踏月光碎。

其二:

《富春至严陵山水甚佳》

清·纪昀

浓似春云淡似烟,参差绿到大江边。

斜阳流水推篷坐,翠色随人欲上船。

唯有真诚,最动人心。将眼前之景写入内心,朴实无华地描绘出来,清淡之中足见功力。自然如何,便如何,诗歌者,最本质真纯之处,也在于此。

自古以来,文无第一。高手对决,各擅胜场。蒲松龄与纪晓岚,是清朝文坛举足轻重的人物,相同的是他们都成为了文学大家,不同的是他们一个身处庙堂之高,一个偏居江湖之远。

如果说诗歌的天然质朴让两个天才的灵魂产生共鸣,那么世道的波谲云诡则让他们彼此迥异。不同的人生轨迹便有不同的文学结晶,也自然带来了盛名之下永无休止的比较与解读。

“一代文宗”却败给了“教书先生”

单就古代文人最为看重的科考仕途而言,纪晓岚无疑是赢家,他不仅在24岁时就夺得乡试头名的解元,且最终高居大学士之位。

而蒲松龄,他虽少年成名,19岁便连夺县、道、府3个第一,但此后屡试不第,直到71岁才得到一个贡生的身份。

直到有一天,号称“大清第一才子”的纪晓岚却被老前辈蒲松龄隔空“打脸了”,而“打他脸”的竟还是自己的亲儿子。

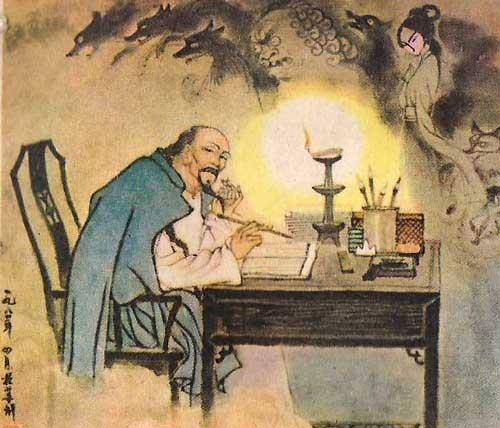

作为纪晓岚的儿子,他不仅冷落了父亲颇觉满意的《阅微草堂笔记》,反而津津有味地捧读纪氏一直“耿耿于怀”的《聊斋志异》。

须知,纪晓岚何人也?

他是造诣精宏的大儒,是桃李遍地的大师,是典籍工程的总纂官,是官方学术的代言人,是乾隆皇帝的文学侍从,是声名远播文坛领袖。

而蒲松龄,虽有文名,不过是始终未中乡试、教了一辈子书的塾师罢了。

事实上,他们并非同时代的人。然而,有蒲松龄《聊斋志异》珠玉在前,且风行天下、万众赞赏,纪晓岚这个文学领袖不得不对此有所回应了。

《聊斋志异》直接带动了清朝文坛的一波志怪小说热潮,其中最有名者,就是纪晓岚的《阅微草堂笔记》,这是纪晓岚“不服”蒲松龄作品的结果,也是其立志以更加高明的路数写作志怪小说的成果。

最终,还是没比过。

一方面,《聊斋志异》不仅批判地继承了六朝志怪小说、唐传奇的神话鬼怪素材,而且创造性地将其作为文学创作与表达的审美意象。

在他那里,鬼狐精魅即人。

这使得他的作品及其人物在读者那里以具身的方式存在,这种文学表达效果与阅读体验是以前从未有过的。

另一方面,蒲松龄的坎坷经历使其始终居于民众之间,他的文学也介于传统雅文化与民间俗文化之间,他的故事来自民间,又可回到民间,他的故事叙述远多于教化评议,其乡俗俚曲多有流传,能够引起大众的共鸣。

他本为民,自能为民请命。

蒲松龄不仅为平民教育总结师者经验,也为底层民众传习农学药典。他是鬼怪转世的文坛圣手,能够“写鬼写妖高人一等”;他是刚直磊落的民众代表,由此“刺贪刺虐入骨三分”。

纪昀呢?

纪晓岚的富贵通达或许恰恰是他无法在此超越蒲松龄的原因。

一方面,他是学术型的一代文宗、文坛巨人,他的主要成就在于训诂考据、编书著录,文学作品也不可避免地渗透了说理教化的色彩。

在他那里,讲理重于叙事。

这可能是纪晓岚这类人的一种偏执,唯有讲理、评析才能实现故事的深刻性表达,才能登上正统著述的“高雅”堂室而被载入籍册。

另一方面,他是平步青云的高官,是地主豪强的一份子,这使得他的作品无论如何追解蒲氏的浪漫主义歌颂与现实主义批判,都无法完全跳出为统治者劝诫世人、抚压草民的套路。

他本为官,难改御用之风。

在“文字狱”最为盛行的极致专制时代,无法张开嘴的他或许掩埋了太多内心的真实,或主动,或被动,或兼而有之,他在跻身上流的同时,也完成了自我的“精神阉割”。

正如他那皇皇《四库全书》,修了多少,就毁了多少。

他被“阉割”的,恰恰是蒲松龄那悲悯众生的一口“灵气”。

这是他们的不同,这只是他们的不同。

但绝非背道而驰,不相往来。

纪晓岚的庙堂,何尝不是蒲松龄的梦想?蒲松龄的江湖,何尝没有纪晓岚的向往?

否则,他不会考到七十岁;否则,他不会写《草堂笔记》。

功名是执念,是永远流动的血液。如今的我们看范进觉得可笑,其实彼时人人都想成为范进。

蒲家世代皆崇尚科考,蒲松龄等落第之人的一生,尽管表露了太多对仕途的失意决绝之情,却始终无法掩盖内心对于科名的不甘与艳羡。

不是不重要而不想得到,而是得不到而无法重要。

《九日望日怀张历友》

清·蒲松龄

临风惆怅一登台,台下黄花次第开。

名士由来能痛饮,世人元不解怜才。

蕉窗酒醒闻疏雨,石径云深长绿苔。

摇落寒山秋树冷,啼乌犹带月明来。

哪个儿郎不想“一日看尽长安花”,不想一腔襟抱得开展?可是才华扣响庙堂之门的路是如此的一生之遥。

这时,他又何尝不是败给了纪晓岚呢!

他老了,他认了,他在心灰意冷中看到了自己的稀疏须发,一身骨头。

《拙叟行》

清·蒲松龄

生无逢世才,一拙心所安。

我自有故步。无须羡邯郸。

世好新奇矜聚鹬,我惟古钝仍峨冠。

古道不应遂泯没,自有知己与我同咸酸。

何况世态原无定,安能俯仰随人为悲欢!

君不见,衣服妍媸随时眼,我欲学长世已短!

在这一副不能弯曲的脊梁之下,又怎不是对满腔才华空许的一种悲愤呢!

当纪昀在清朝愈加严重的文化高压中不断喘息时,曾经被参流放的一幕幕在他脑海里一次次闪过。乌鲁木齐的风沙,让他学会了在恶劣的环境中学会适应,学会为自己找寻一个出口。

文学天才都是有梦的,除非现实让他难以成眠。

他闭上了百无禁忌的巧嘴,说了不少有人爱听的大话。

《平定回部凯歌·满耳秋风入短箫》

清·纪昀

满耳秋风入短箫,黄榆叶落草萧萧。

西蕃已破无征战,只向高原试射雕。

他在庙堂与江湖之间,同样重复着蒲松龄的挣扎,那些热血和野性的文学原始冲动,一次次地撞击他内心的路标。也许他曾想过,在村口摆摊儿、收故事的江湖生活何其快意。

被“阉割”后的残留使他在虚拟空间中找寻寄托。于是,他在教化世人与表达情感间维持着巧妙的平衡。或许,他的《阅微草堂笔记》比不过蒲松龄的《聊斋志异》,但那也许是他在思想与艺术范围内能做的最大限度了。

因此,我们可以看到他对黑暗与人性的讽刺:

《刺汪太史》

清·纪昀

昔曾相府拜干娘,今日干爷又姓梁。

赫奕门楣新吏部,凄凉池馆旧中堂。

君如有意应怜妾,奴岂无颜只为郎。

百八念珠亲手捧,探来犹带乳花香。

他看不惯的,他要想办法说;他看不起的,他要表示不屑。

《聊斋志异》对男女情感力量的歌颂,在他这里也有回应:

《三生缘》

清·纪昀

三生谁更问前因,一念缠绵泣鬼神。

缘尽犹寻泉下路,魂归宛见梦中人。

城乌啼夜传幽怨,怨冢树连认化身。

万骨青山终沥尽,只应铁骨不成尘。

他扒开自己的官服朝带,寻找那份他油然感佩的气血,在灯下奋笔:

《过景城忆刘光伯》

清·纪昀

古宅今何在?遗书亦尽亡;

谁知冯道里,曾似郑公乡。

三传分坚垒,诸儒各瓣香;

多君真壮士,敢议杜当阳。

也许,以他的惊世才华,其文学艺术的高度远不止于此。可是,他无法摆脱时代的强压与阶级的局限。

在那个时空,庙堂与江湖,是纠结的,也是交缠的。

在文学的联通之路上,蒲松龄与纪晓岚,是友非敌。

以前,我认为蒲松龄该更羡慕纪晓岚;现在,我觉得纪晓岚或许更羡慕蒲松龄。还可能,他们不会。

无论如何,他们都在各自的存活领域内取得了令人瞩目的伟大成就。

无谓成败,做好自己

江湖与庙堂,可能本就是在撕扯中相互应和的一家。

无论彼此羡慕,还是互相憎恶,谁也无法取代对方,谁也无法成为他人。

纪晓岚之所以是纪晓岚,在于他的庙堂;蒲松龄之所以是蒲松龄,在于他的江湖。

这令我不得不深入地思考一些问题。

第一,关于学术与大众的关系。

曾经我认为学术可以完全地传递给大众,如今看来是如此的不现实。

正如纪晓岚的著作无法像蒲松龄那样得到最为广泛的呼应一样,学术性的作品注重说理,注重对于深刻本质的发掘与探讨,而这与大众的认知方式及阅读习惯是较难契合的。

学术语言,或学术化语言是无法完全转译为大众语言的,即便是科普性的作品,其与学理已然不同且受众面有限。学术有学术的话语,通俗有通俗的表达,大众有大众的理解,这是不能完全等同的。

当我们把学术话语说成白话来表达时,它所能达到的目的就是为普通人所更好地理解,但这种表达距离学术内涵已经失真或失准了,至少会打一个折扣。

也就是说,虽然学术表达也追求质朴简洁,力避艰涩造作,但这并非强求学者或专家把学术说得像讲故事、拉家常完全一样,那样或许并不是对民众的亲近,反而是一种缺失学术立场的逢迎。

民众往往不解其深意,莫名被拖入对方的营销陷阱之中了,被媒体营造的以学问为名的人设光芒迷得狂热而躁动,动辄以“学术明星”、“配享太庙”待之。

事实上,真正做学问的是在自己的专业岗位内做专业的事情的,他们当然可以科普教化、启蒙听众,但这既不是主业,也无法强求,学者渴求流行,学术追逐流量,徒增弊尔。

简言之,真正做学术的人,可能大众平时是感知不到的,他们或埋身于案头田野,或奔走于实验场所,其为大众服务的方式就是做出专业的贡献,而这并不一定直接作用于民众的具体生活,最为著名的莫过“两弹一星”等。

相反,那些频频在社交媒体上露面发言的人,走的是大众路线。他们分为两种,一种是做大众生活化的知识科普,另一种则是投机主义的话术贩卖,前者无可厚非,后者则需审慎对待。

比如,我们很多人对小说感兴趣,也能读能理解,但是对于文学理论著作则较少阅读,而且难以读懂;作家容易为人共知,而文学教授则较少出名。这是正常的,但这并不意味着理论著作、文学教授不重要、没价值。

不可否认,不能排除现在某些无良专家大放厥词、脱离实际、假公济私,但我们不能走向反智的极端,而应对学界有个清醒的认知,那就是他们做的事情要从专业角度而非个人或大众的主观好恶上来理解。

诚然,学者做学术是具有专业性的,但这并不是说学者要脱离大众,他们理应具备人文关怀与大众情怀,尽力承当传播知识与改造社会的责任,站在众生的队伍里,同呼吸,共命运。

从这个意义上讲,诗歌是大众的精神食粮,是我们能够共享的文化成果。对此,我们可以依托各种媒体平台广泛交流、各自品鉴。

第二,教育与自我的关系。

李镇西说过“教育,在其本质与理想意义上,就是解放自我,实现自我的不断超越。”

而现在经历的很多教育,则是他者化的、外在化的、功利化的。

成为什么人,这是教育的根本问题,是进行生涯选择的重要问题。

居于庙堂的纪晓岚与处于江湖的蒲松龄,各有各的风采,各有各的成就。而要做的,就是让自己积累、拥有能够撑起自我的底气与实力。

我们总是在别人的期望中存在,甚至不免几番挣扎;我们总是在别人设定的路线里行走,甚至不惜消灭志趣;我们总是在别人宣扬的成功经里苦修,甚至不会提出质疑。

不得不说现在的编制热。我虽然无法否认这些岗位的“优势”,但我却深知这类岗位的特点。

蒲松龄可以做的,纪晓岚也许不能做;《聊斋志异》能写的,《阅微草堂笔记》可能不行。

如果想要存留一个真实的自我,那么在这个标准之下,有些选择可能就会彻底改变。

现在的“鸡娃”现象也是如此。

这个世界不是完全按照垂直序列设置的,因为人不是物,也不是数。丰满而有机的人类是立体的存在,这意味着方向不止有一个,成功不止有一种。

请那些成为政界新星,成为商业巨子,成为文坛巨擘的培养目标与营销口号都歇一歇吧,这样的励志是一场彻头彻尾的骗局。

我们可以疯狂地追逐第一名,但事实是第一名永远只有一个。如此,绝大部分人永远都是失败者,这是一个零和的无底深渊与无终陷阱。

如果教育能够使大多数平凡人、普通人体会到温暖和骄傲,那么这样的教育似乎才称得上人道。一个不可否认的事实是:那些世俗意义上的精英拔尖人才,往往不是教育的功劳,而那些被剩下的大多数,才应该是教育的对象和教育释放魅力的地方。

须知,有些岗位或职务永远是有限的,而成功也不是这些有限的东西能完全确证的。我们大可不必消极或释然地说“接受孩子的平庸”,这并不是接受,也不是平庸,而是客观事实,自然而然。

如其所是地存在,自然自我地存在。

你可以成为什么,你就是什么;你想要成为什么,你就追求什么。

按照世俗设定的功利主义评价体系,我们可能穷尽一生都是陪跑者、牺牲品,这说明我们在为一个抽离的、抽象的自我而活,还有什么比这个更悲催的吗?

如蒲松龄与纪晓岚,任何人都要在无数个两难中平衡,由此完成自己的一生:与自我对话,与内心相处。