柳和城评《中国出版家·夏瑞芳》|被暗杀的商务印书馆创始人

《中国出版家·夏瑞芳》,黄嗣著

一

夏瑞芳最早的传记,当数蔡元培《商务印书馆总经理夏君传》与蒋维乔《夏君瑞芳事略》。可惜只是两篇纪念性短文,涉及内容不多。此后,商务老人的回忆对夏或多或少都有所提及,夏逝世后报刊上也有若干纪念文章出现,但只能算做传记素材,并非完整的传记。上世纪七八十年代开始,研究商务馆史的人多了起来,关心夏瑞芳的研究者比较多集中于被刺真相的探索。前几年出了本《典瑞流芳——民国大出版家夏瑞芳》,号称第一部夏瑞芳传,但从内容到体例,跟真正学术意义上的名人传记尚有很大距离。直到最近黄嗣先生所著《中国出版家·夏瑞芳》一书问世,这一局面才得以改变。我以为,黄著才是到目前为止最新最全的夏瑞芳传记。首先在于作者对传主一生的定位,有完整、准确的界定。

作者在该书“前言”里写道:“对于夏瑞芳的评价,本书有如下定位:第一,他是创办商务印书馆的发起人;第二,他是商务印书馆商业帝国的总设计师;第三,他是商务印书馆运营的总指挥;第四,他是爱企护馆的殉道者;第五,他是百世流芳的出版家。” (前言,第2页)接着,逐条加以概述。全书七章、二十六节,正是围绕上述定位而展开的史实阐述,全方位、多角度展示了夏瑞芳这位百世流芳的出版家的传奇人生。我尤其欣赏对传主“爱企护馆的殉道者”的定位,因为“他所守护的,不是个人私产,而是中国近现代的一座文化重镇。他所殉之道,是商务印书馆所担负的传承文明、扶助教育的历史使命,是奋发自强、教化国民的爱国主义情怀” (前言,第8页)。这样的深刻分析,在以往对夏瑞芳的评价中很少见到。

夏瑞芳像

从一个农村贫苦孩子到中国最大出版公司总经理,夏瑞芳的人生充满着传奇色彩。他的英年早逝与卷入民国初政治有关,虽然被迫卷入并非他的意愿,但毕竟在他的经历中又添了一个传奇谜团。

二

夏瑞芳作为商务印书馆主要创办人和运营总指挥,初创时期所建功勋尤其卓著。黄著在“初创大手笔”一节分四层意思陈述:(一)迁址打基础,(二)《华英初阶》与《华英进阶》,(三)“收购”修文书馆,(四)祸兮福兮:“北京路馆屋失慎”。这几个商务馆史上老生常谈的题目,在作者笔下有了新意,关键增加了新史料。

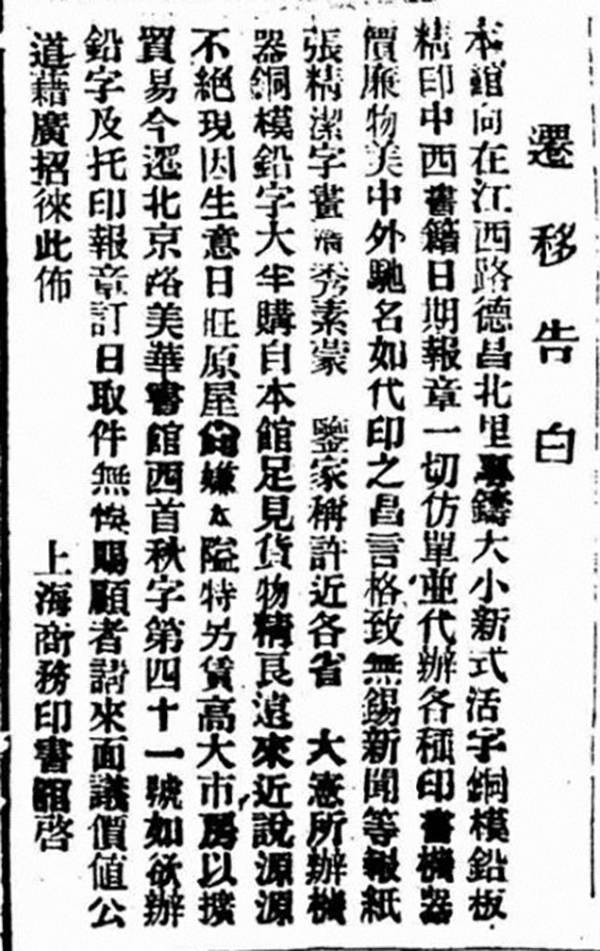

商务印书馆迁移告白(《中外日报》1898年9月12日)

商务从江西路德昌里迁址北京路顺庆里,本来顶多一两句话就可结束,作者却引用了宋耀如传记《宋氏家族第一人》的一段生动描写,读来兴味盎然。不仅说明迁址得到当时上海印刷达人宋耀如的帮助,而且显示出商务创业之艰难与夏瑞芳筹划的周密细致。这一大段文学色彩很浓的描写,我开始有点怀疑:真的吗?夏传作者显然也注意到了,写道:“这个故事的主体和情节,在逻辑上是成立的。” (32页)从夏、宋教会活动的交往,宋耀如后来又是商务股东来看,不能排除这一可能。“至于北京路顺庆里的厂房是不是宋耀如赞助的,宋耀如是否还给了商务印书馆几部机器和印刷业务,还有待更多的史料予以佐证。” (33页)作者留有了余地。

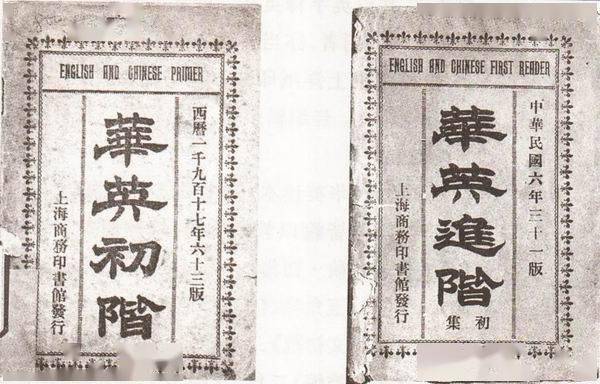

商务印书馆《华英初阶》《华英进阶》书影

黄著较好地利用了商务早期广告,证明夏瑞芳在经营理念上已开始进入现代企业家的行列。这些商务早期广告之前很少有人注意,也属于新史料范畴。商务初涉图书出版,始于编印《华英初阶》与《华英进阶》,夏瑞芳的擘画至关重要。编译人谢洪赉与商务的关系,《初阶》《进阶》等书的社会影响,黄著都有详细叙述。其中引用夏瑞芳女儿夏璐德回忆其父学英语、谢洪赉女儿朱谢文秋所撰其父行谊,都是少见的第一手材料,使人物形象更加丰满。不过有一处提法值得商榷,称《初阶》《进阶》“这套书曾被张元济送到宫廷之中,成为光绪皇帝学习英语的重要读本” (41页)。材料出于邹振环《光绪皇帝的英语学习与进入清末宫廷的英语读本》一文。有研究者在中国第一历史档案馆所藏内务府档案里,发现一份光绪皇帝1907、1908年内务府“呈进书籍档”,其中有《华英进阶全集》等三种商务版英语读本。邹文联系时已成为商务灵魂人物的张元济,推测说“张元济一定做了精心的安排”,但并未说被张送进宫。戊戌变法时期,张元济作为总理衙门章京,确实为光绪皇帝“呈进”过新学书籍,但《华英初阶》初版时,张元济已被革职离开北京,十年后出现在内宫的《华英进阶全集》等书,也没有证据与张元济有关。其实,笔者以为只需引证“呈进书籍档”,足够显示《初阶》《进阶》的影响,断言“被张元济送进宫廷”反倒有蛇足之嫌。

夏瑞芳成功收购日资修文书馆,实现了中国印刷业首次使用纸型印书零的突破。涉及人物有印有模(商务第二任总经理)与三井洋行山本条太郎等,还涉及印刷史许多常识,黄著在叙述时条理清晰,交代来龙去脉亦简明扼要。商务投资《中外日报》,前后合作四年,反映夏瑞芳资本运作的深谋远虑和实际操作。最后双方不愉快地分手,原因复杂,故事很多,之前的商务研究较少提及。作者广泛搜集了资料,并利用最新的学术研究成果,详细论述了合资始末与两家人物关系 (184页至194页),较好补充了商务馆史上薄弱的一页。

顺便一提,全书整体处理传主与周围人物、事件乃至时代背景的关系上,是成功的,有话则长,无话则短,不枝蔓,不拖沓。1902年商务厂房失火的损失与保险赔偿问题,有不同记载,黄著梳理了各种史料,尽管仍有存疑,但得出基本结论:“夏瑞芳未雨绸缪的风险意识,为商务的发展带来了预想不到的好处。” (49页)这种实事求是的研究态度,值得称道。

三

商务印书馆印刷所车间内景

商务印书馆1903年至1914年引进日资,是商务发展史上一件大事。夏瑞芳始终是积极热心的推动者,也是促成合作的主导者。黄著除引证几位商务老人的回忆外,还发掘出几则较新鲜的史料。譬如,根据曾长期在上海天安堂担任牧师的张孝基回忆,此事牵线者中有美华书馆负责人费启鸿(鲍咸昌、高凤池的老师)。又如日本学者樽本照雄对日方外交文件和金港堂后人的调查,证明:“对商务印书馆的投资,是属于原亮三郎个人的,与金港堂书店无关,不是两家公司的合作……” (92页)作者又列举后来收回日股时执股人清单,说明与商务合资的不是金港堂企业法人,而是十几位自然人投资,尽管大多数与金港堂有关(90页),商务董事会成员中有日方人员,但始终不占据主导地位 (93页)。这样的分析具有可信度,纠正了长期以来商务馆史研究上的一个误区,即认为是商务印书馆与金港堂书局两家企业之间的合资。正因是自然人投资,后来夏瑞芳收回日资虽则艰难,但未惊动两国官府。作者又印证了合资后曾在香港注册,不久又取消等种种细节,大大丰富了人们对这场一百多年前“主权在我的合作”复杂过程的认识。

黄著对商务1903年至1909年董事会组成列有一表 (93页),但没注明来源,实际上是以汪家熔《商务印书馆史及其他》一书中开列的名单 (26页)为主要依据整理而成。这样重要的材料,汪书却不标出处,令人生疑。股份制企业组成董事会一般都由股东大会选举产生。早期商务印书馆股东会记录不像后来那样规范,也没在报纸上发新闻,造成某些年份的空白。现存商务股东会最早记录,始于光绪三十一年二月廿六日(1905年3月31日),出席董事兼经理夏瑞芳,董事原亮三郎、加藤驹二、印有模,共四人。显然这是上一年(1904年)推举的董事,汪书开列的1903年董事名单与1904年同,又称推举时间“不详”,极大可能是由1904年名单“推导”出来的。商务与金港堂合资始于1903年接近年末的11月,那一年是否有股东会都是问题,没有根据的推演不足为训。

遗憾的是,商务印书馆股东会记录尚未整理发表,给研究者带来不便。据笔者所知,商务馆史室还藏有一册老商务《编译所会议记事册》(第一号)。记录的正是与金港堂合资初期(1903年12月至1904年)编译所的工作,可以补充许多商务早期出版活动第一手资料。中方参加者除张元济外,夏瑞芳、鲍咸昌几乎每次都到,日方小谷重、原亮三郎、加藤驹二、山本条太郎,也是必到的人员,后来又增加高梦旦、长尾槙太郎等。夏瑞芳不是旁听者,而经常参与热烈讨论,积极提建议,十分活跃。如蒙学课本要不要用方言,他的观点与张元济一致,认为不用方言为好。他还提出,拟印各种地图,印袖珍日记,拟办杂志,都是马上实现的提议。可惜黄嗣先生未能看到和利用这本记事册。

商务印书馆印刷所照相部

商务印书馆多次遭难,原始档案本来已经很少,有部分还落入私人手中,研究者看不到原始史料。商务印书馆董事会记录已有上海社科院历史所陆续整理,刊登于《上海学》丛刊,上述股东会记录与编译所记事册,希望收藏者能早点组织力量整理并发表,供研究者使用。只有真实的史料得以传播,才能避免错误信息以讹传讹,贻误后人。

四

黄著第四章“鸿业远图”对传主在建立现代企业制度方面的贡献,作了全面的论述,肯定商务董事会、经理层和监察人三权制衡的治理模式,同时指出其不足,认为“在后来的‘橡皮股票’风潮中,商务的监察人看起来是缺位的,没能有效履职以降低企业损失”(120页)。这样的分析给人以启发。

说起“橡皮股票”风潮,反映在夏瑞芳身上时间很短,仅一年左右,却是商务印书馆第一次面临的重大挑战。无论商务馆史,还是危机处理掌舵人张元济的传记,都无法回避,夏传更是必须面对的话题。过去受“为尊者讳”影响,加上史料不足,商务研究很少有人提及此事。关键证据是当时在欧洲考察的张元济给郑孝胥、印有模与高凤池等人的数封通信。上世纪八十年代张元济研究刚兴起,这批信件尚未公布,因此,最早的两部张元济传记——《近代出版家张元济》 (王绍曾著,1984年)与《大变动时代的建设者——张元济传》 (汪家熔著,1985年),都没有涉及“橡皮股票”事件。张树年先生主编的《张元济年谱》 (1991年)第一次披露了张元济的这些信件,明确指出“夏瑞芳卷入橡皮股票风潮而亏欠事”。但却遭到汪家熔的无端责难,点名批评《张元济年谱》,“说夏瑞芳在1910年动用公司公款去炒股票,亏蚀巨款导致变卖公司资产,又使流动资金短缺,云云”,“本是无聊文人‘报屁股’文字”,轻描淡写地说:“其实,所谓1910年‘股票’事,是‘陈逸卿事件’导致的上海金融危机,夏瑞芳当时的股票买卖不仅没有亏蚀,而且赚了相当大一笔:40多万元。”令人惊骇的是,这些歪曲《张元济年谱》原意、淡化橡皮股票风潮危害的话,被堂而皇之地写进《中国出版通史(清代卷)》。汪先生在“正史”中不承认夏瑞芳曾卷入风潮,却另在杂志上大谈“橡皮股票风波中的夏瑞芳”,披露他持有的“独家”材料。笔者作为《张元济年谱》编著者之一,当时曾撰文回应。

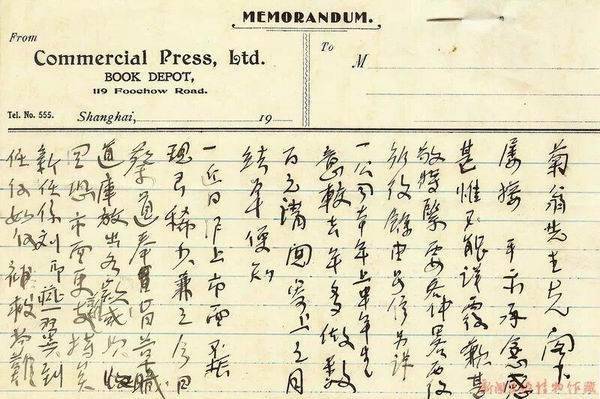

黄著第五章“克艰奋进”,开篇为读者截取一幅1909年商务的发展图,点明“福兮祸所伏”的道理,第一节即“‘橡皮股票’风潮”。作者通过“‘橡皮股票’的疯涨和暴跌”“资金拆借起祸墙”“危机处理”与“善后措施”几个层次,陈述了夏瑞芳和商务印书馆卷入风潮的全过程。宝兴公司——沈继芳——正元等钱庄倒闭——清偿债务,一一呈现在我们面前。结论是:夏瑞芳炒股确实曾赚了约四十万两,但“不久之后,因为夏瑞芳做房地地产投资用人不当,加上橡皮股票风潮的冲击,夏瑞芳不仅赔光了炒股所得,还不得不抵押自己在商务的股份来清偿债务”,最后倒欠商务十万两(221页)。作者引用已整理刊出的商务董事会记录、严复来信、夏瑞芳给张元济的信及便条等原始史料,清晰地勾勒出夏瑞芳与商务在风潮中的损失真相。这一切事实,绝不能为“无聊文人‘报屁股’文字”所抹煞。

“橡皮股票”风潮中夏瑞芳致张元济信(现藏中国新闻出版博物馆)

张元济的海外来信、郑孝胥日记的记载、张元济致日本股东的信,等等,黄著均有引证,材料丰富,分析到位。作者指出,由于缺乏资料,某些细节尚有疑点,这也很正常,学术研究本就是有几份材料说几分话,不说过头话。

五

夏瑞芳作为爱企护馆的“殉道者”,传记少不了要对他被刺的经过与原因有清楚交待。以往商务馆史很少着墨夏瑞芳遇刺的背后原因,史料不多恐怕不是主要的,而是怕伤了反袁革命党人的“政治正确”,又涉及夏瑞芳等实业界人士请洋兵进驻闸北,犯了“勾结侵略势力”“出卖主权”的大忌,于是只能避开这个地雷阵。

黄著不信这个“邪”,而是从当时报纸报道、当事人日记、家属回忆等材料着手,梳理出一幅清晰的夏被刺背景图。作者也分析了商务不敢追究幕后真凶的缘由——投鼠忌器。“二次革命”陈其美司令部进驻闸北,夏瑞芳等十五位实业家联名请万国商团派兵驱逐讨袁军,是为保护自身利益,被迫如此。从而得罪了陈其美。陈就是暗杀夏瑞芳、威胁其他商界人士的幕后主使人。民国初盛行暗杀政治,革命党人自身虚弱,又滥杀无辜,制造恐怖,更是不可取。这里引证黄著一段有观点、有证据的精彩记述:

上海棋盘街商务印书馆发行所

尽管作为当事人的张元济以及他的好朋友蔡元培,都在有意识地回避暗杀夏瑞芳的事实真相,但夏瑞芳被陈其美派人暗杀,在当时已不是秘密。商务元老高凤池在后来的日记中写道:“彼时,陈英士为上海都督,领有军队约千名,欲移驻闸北。此项军队纪律不严,闸北工商界虑其扰害不利,于是运动领事团出而反对,夏君亦发起反对之一。陈氏曾迭向夏君借款维持军饷,夏君拒之,因之怀恨甚深乃使死党狙击之。”高凤池非常明确地说出了暗杀事件的真相。不过天理昭彰,暗杀别人的人,最后也逃不过被暗杀的结局。就在夏瑞芳被暗杀两年之后,1916年5月,陈其美在上海被袁世凯派人暗杀身亡。江苏武进人许指严,在1918年由上海清华书局出版的《新华秘记》中明确指出:“英士未得志时,为所暗杀者如汪云卿、金琴孙等。既得志后,又杀陶焕卿、夏瑞芳等。稍知沪上旧史者,皆能道之……当陈被刺后,沪人大半数均称快意,绝不为之鸣冤,盖因被害者多,久犯众怒也。”一句“沪人大半数均称快意,绝不为之鸣冤”,道出了众多对暗杀手段怒不敢言者的心声。 (310-311页)

夏瑞芳孙女夏连荫曾当面询问陈其美侄子陈立夫,她祖父被暗杀的原因,陈立夫避而不答。而陈立夫本人的回忆里,认为夏瑞芳是袁世凯的支持者,实际上承认了暗杀主谋就是他的叔父。黄著对这几种少见的史料都作了引证 (306页)。历史研究讲求真相,不为所谓的“政治正确”涂脂抹粉,才是应取的态度。

夏瑞芳灵堂摄影(1914年1月)

夏瑞芳全家福照片

有研究者称夏瑞芳是出版史上的“失踪者”。此说值得商榷。什么叫“失踪者”?譬如一些中小出版企业的创办人或经营者,事迹湮没,甚至名字都没留下,需要我们去寻找、去考证。夏瑞芳不是。翻阅与近代上海有关的各种大小辞书,哪一本没有夏的小传?蔡元培都为他写过传记。包括《上海出版志》在内出版史研究专著或论文集,凡提到商务印书馆,怎么少得了创办人夏瑞芳呢?各式各样商务馆史资料汇编、文集、年谱,又哪一本没有提到过总经理的名字?夏瑞芳并未“失踪”,只是由于年代较早,本人又英年早逝,留下的史料相对比较少,又淹没在浩瀚的史海之中,需要有心人去“打捞”,去整理。黄著全书二十八万八千余字,传主的传奇人生尽收眼底,都有事实做支撑,说明夏的史料并不少,问题在于能否发现。作者利用传统商务研究成果的同时,努力发掘出许多新史料(包括夏逝世后追悼、纪念的许多材料),笔者以为,这是黄著最大的成功之处。