寻找现代出版史的失踪者——记商务印书馆创始人夏瑞芳

编者按

明天(2月11日),是商务印书馆创办一百二十周年纪念日。谈起中国现代出版业,这家老牌出版社是一个无法绕过的存在,一百多年来,不仅该馆的优秀出版物不胜枚举,影响了几代人,而且也涌现了许多知名出版家和编辑,大家耳熟能详的是张元济、高梦旦、王云五、郑振铎、胡愈之、陈翰伯、陈原等等,这个名单可以开得很长,但商务印书馆的最初创办人夏瑞芳却少有人提及。本文即发掘这位创办人的经历,回顾该馆初创时期的故事。在出版界,“三中商”(三联书店、中华书局、商务印书馆)一向并称,且有长久之谊,本刊谨以此文为兄弟出版社庆生,祝愿商务印书馆继续发扬优良传统,既出好书,又育人才,引领出版风向。

文:卢仁龙 来源:《读书》

商务印书馆已走过了一百二十年,核心人物张元济、王云五,不仅为出版界、文化界所了解,其研究成果及资料整理不断刊布,逐步为社会各界所关注所熟知。然而,商务印书馆的创立者夏瑞芳却几乎从出版史上消失了,即便有之,也只是一些馆史研究者的考据兴趣,或某些著作中有一些陈陈相因的叙述。

夏瑞芳(来源:腾讯文化)

夏瑞芳,在创立商务印书馆后,奋斗了十七年;在此之前,他进入印刷业已经八年,而他生命只有四十二岁。他因遭到暗杀,生命戛然而止,但事业却延续至今。

1

夏瑞芳是上海青浦人,出身贫苦。母亲在他很小的时候就去上海帮佣,他成为“留守儿童”,从小因感受不到母亲的温暖,他变得坚强、独立,为了寻找母亲,他独自一人来到上海,在有惊无险中得以与母亲团聚,实现了他单纯寻爱的质朴愿望。极为幸运的是,母亲的雇主范约翰(J. M. W. Farnham,1829—1917)牧师是一位仁爱的、来自美国基督教长老会的传教士,他不仅收留了这位勇敢的少年,还把他安置到教会学校——清心书院里学习文化。第一个为他打开人生大门的范约翰牧师,不仅改变了夏瑞芳的命运,也在那个时代为中西文化交流撰写下经典一笔。

范约翰是最早引进石膏版技术的人,也使美国长老会从宁波将事业延伸到上海:负责清心堂和经营美华印书馆。就在范约翰来到上海的第二年,宁波的信徒鲍哲才带着一家妻儿老小和几名印刷工人来到上海,建立起美华印书馆(The American Presbyterian Mission Press),并添置了新的机器——滚筒印刷机、平台印刷机、大型手动印刷机、汽轮机,以及活字铸印机。称其为西方印刷工艺技术的基地也不为过。

American Presbyterian Mission Press (美华书馆)(图:The Mission Press in China)

鲍哲才的大儿子鲍咸恩、次子鲍咸昌长大后在清心书院一起上学。清心书院其实是一所职业教育学校,印刷是其核心。夏瑞芳与年长他几岁的鲍氏兄弟就这样相聚在一起。鲍氏兄弟毕业后,分别到美华印书馆工作。而十八岁的夏瑞芳因父亲去世,从学堂走向社会开始谋生,先是到慈善医院打工,后又到《文汇西报》谋职,再转到《字林西报》从事印刷,经过五年的苦干,夏瑞芳当上了植字部主任,娶了同学兼教友鲍咸恩之妹为妻。

夏瑞芳、鲍氏兄弟、高凤池等几个年轻人常聚在一起,作为同学、教友、亲属、同行,无所不谈,他们长期做着相同的工作——印刷,一干就是好几年。他们一心期待着生命的突围。对他们而言,并不缺乏技术、信息和观念,缺乏的是胆量和资本,夏瑞芳成为他们突围的发号者,苦难的家庭和没有背景的工作环境以及作为华人与洋人的隔阂及委屈,激发他想要走出来自己创业的决心。在鲍氏兄弟和家人期待下,他们一起迈出了人生的第一步。

一八九七年正月,他们在亲戚朋友之间,筹得并不符合预期的资金——三千七百五十大洋,并简单随意地取了一个毫无创意的名字——商务印书馆,英文名Commercial Press。这其实是有意效仿乃至克隆美华印书馆。就这样,“商务印书馆”在上海一个叫德昌里的弄堂开业了。这在当时并不是什么石破天惊的事件,却成就了响彻二十世纪以来的文化威名。在商务创立的资本中,都是亲情与教缘结合,称为“鲍家馆”似亦无不可。每股五百大洋,总计七股半的股本结构是:鲍氏兄弟各占一股;鲍家两个女婿夏瑞芳一股、张蟾芬半股;郁厚坤和高凤池各占半股(郁是鲍咸昌的妻舅,高的女儿后来嫁给鲍咸昌的长子);占两股的沈伯芬虽不是长老会的,但也是天主教徒,而且还是洋帮办,其父是苏淞太道署的法文翻译;只有徐桂生一股因缺乏史料无法表明其与鲍家的关系。

1897年2月11日(农历正月初十),商务印书馆创业于上海(来源:商务印书馆)

由于他们创办的印刷作坊没有教会经费以及产品加工作为后援,所以只能寻找新兴商业中的商用印刷——一个十分零碎、业务量极少的领域,但自我立足与生存是他们此时的核心选项,和当初乃至今天大部分创业者一样,虽受到痛苦煎熬,却又满怀信心,只有靠拼搏和胆识,才是最大的资本。教缘和亲情、友情让他们齐心合力,四面出击,将尚在襁褓中的商务印书馆培养壮大。教会之友给予他们最大的支持,创业之初,曾得到当时主持美华印书馆的费启鸿的有力支持,是他介绍天主教所出的《格致新闻》和汪康年《昌言报》这样的大宗业务给了商务。

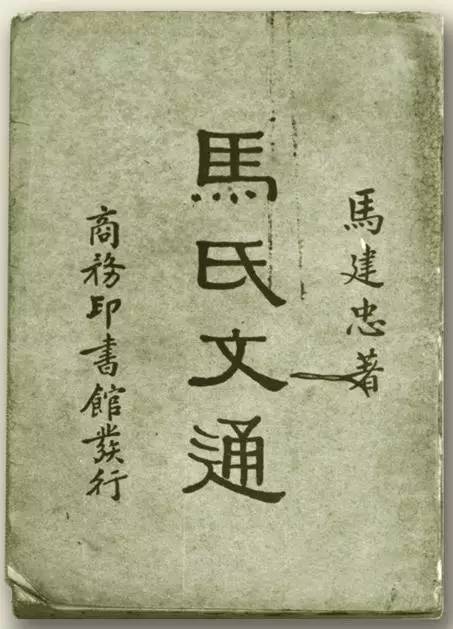

有入股的郁家姻亲谢洪赉,英文水平很高,他将英国人编写的课本翻译成中文,为商务印书馆编出了《华英初阶》。这部让胡适等人得以英文启蒙的第一部华人自编英语教科书十分畅销,也让这个群体赚得了第一桶金。继而再推出谢洪赉的《华英进阶》、颜永京的《华美初学》、马建忠的《马氏文通》、马礼逊的《华英字典》等。

《马氏文通》(1898年),商务印书馆出版的第一部学术专著(来源:商务印书馆)

一九〇〇年,夏瑞芳以一万元的价格收购了因故停业、原值十万元的修文堂印书馆。这是一家日本人所办企业,最早采用纸型凸版印刷。先进的技术和规模化设备让商务印书馆在上海印刷界迅速崛起,成为一家现代化印刷企业,业务由此大增。包天笑此时带着《仁学》来到商务,他所看到的场景是:“设备规模较少,而设备较新,有三十多人。”

仅仅过去五年,夏瑞芳所率领的商务团队可谓日新月异:《华英初阶》《进阶》《华英国学文编》《商务印书馆华英字典》等主导着英语学习的市场;印刷设备从人力更新为柴油发动机;厂址从江西路德昌里迁到北京路顺广里,面积不断扩大;员工发展到上百人。

2

早为夏瑞芳撰传的蔡元培,开篇即从印刷史的角度落墨,尤谓“印刷之业,始影响于普通教育,其创始之者实为商务印书馆。商务印书馆者,青浦夏君之所建设,而以浙扩张之,且总经理之,以终其身者也”。“然君所创设之事业,方兴未艾,其及于教育之影响,而展转流布而不能穷其所届,虽谓君永永不死可也。”

就在夏瑞芳的印刷事业蒸蒸日上之时,一九〇二年突然发生的一场大火,险些让他遭到灭顶之灾,大火把德昌里的厂房与设备焚烧殆尽。幸而颇有危机意识的夏瑞芳先前购买了火灾保险,得以化危机为转机,为他的再出发提供了保证。利用保险赔偿金,夏瑞芳重新购置了更新更多的机器,还把工坊迁到面积更大、更有发展前途的福建路,机器也从人力驱动更新为以柴油为动力。此时,他们同辈中的老大高凤池辞去了美华印书馆的差事,于是,全体创始人齐聚商务,一个核心团队终于形成。

一九〇三年,日本出版商金港堂计划在中国经营出版印刷业,夏瑞芳抓住机会,与金港堂主人磋商并达成合作,中日两方各占一半的股份。得此巨资,一九〇四年,商务印书馆即在闸北宝山路购地一百亩新建印厂和住宅。从此,商务印书馆消除了外商的竞争,改进了经营管理,进入了一个崭新的发展阶段。

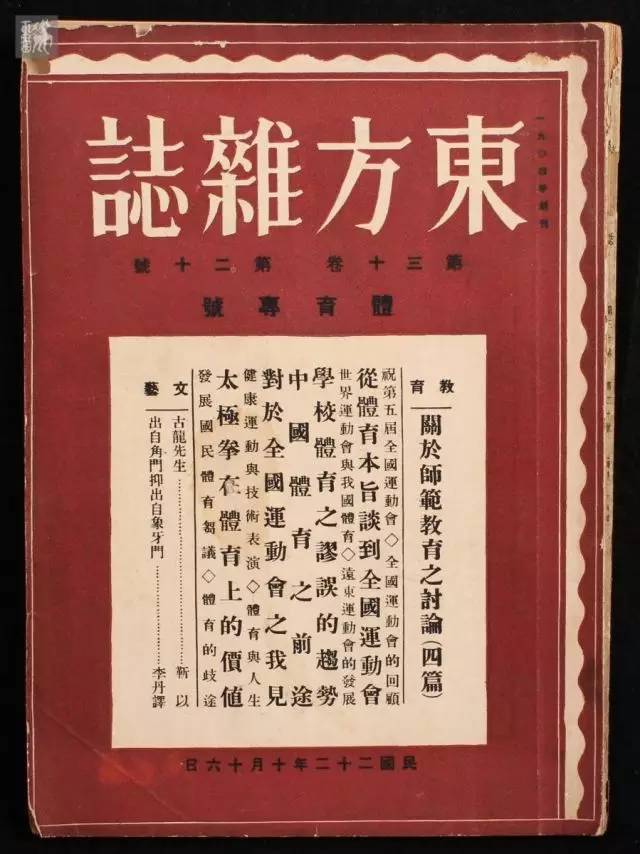

1904年,商务印书馆创刊《东方杂志》(来源:商务印书馆)

作为技术出身的夏瑞芳及早期创始人,对印刷技术的引进与改造有着近乎痴迷的爱好。早在一九〇三年就设立黄杨木版部,聘日本技师指导;一九〇七年使用的珂罗版;一九〇九年改进铜锌版,并试制三色铜版;在他去世前一年的一九一三年,商务开始使用汤普森铸字技术,每天可铸一万五千个字;商务确立了自己的“商务体”字,包括楷书、隶书和粗体,取代了传教士的“英华体”。夏瑞芳经营商务十七年间,在印刷技术上的发展提高和产能上的扩张战略是其主要贡献,夏瑞芳引进欧美日诸国的现代印刷技术,让商务印书馆成为改进和创造印刷方式的创新工厂,更成为国内印刷机器制造与推广的中心,并最终推动上海确立现代印刷业的发源地与中心。

1906年,出版《说部丛书》第一、二、三集(来源:商务印书馆)

夏瑞芳在印刷产业化的进程中发挥了如同张元济在产品编纂领域一样的核心作用。他首先是不断地引进先进技术、扩大生产能力;其次是前所未有地引进国际化人才;第三是派出高层管理人员及后代到西方现代印刷技术普及地学习、观摩、交流,及时把握并跟进;第四是在消化的基础上,根据国内的智慧与经验自创,以确立印刷的中国元素。这些在他生命后期的短短十七年间,全都实现并达到了令人惊奇的地步。所以与其说他是个出版人,不如说是个印刷家和企业管理者,他不仅使文化产品生产更加便捷、美观、价廉,也间接提升推动了现代化出版的发展。技术的进步也使商务参与到印刷债券及钞票的业务中,解决社会需求,服务社会。

3

收购修文堂以及与金港堂的合资奠定了商务印刷业的基础,而发生在这两者之间的编译所的建立,则是夯实这一产业并率先引领商务突围的重要之举。张元济及其团队的到来,成为“文化商务”的发动机,张元济救世济民的教育情怀,沟通中西、传播新知的理想,迅速成为夏瑞芳的核心追求,旷古未有的“新式教科书”把商务的发展推到了时代与产业的前列。他信任并依赖张元济构建的图书、期刊等庞大而多元的产品线,为此不仅提供了强大的技术支持、生产能力的保障和规模化的资金,更重要的是他将精力投到将这些产品传送到尚处于封闭的辽远之地。夏瑞芳从一开始就亲自做市场,大力推广。他先后聘请沈知方、俞志贤、吕子泉等推销能手,为商务印书馆的图书销售打开更加广阔的市场。为了打开产品销售市场,建设发行网络是夏瑞芳创造现代出版体系的开拓之举,走出上海滩,是商务命运转变的重要一环。

张元济(来源:商务印书馆)

一九〇三年商务印书馆第一次将分馆开到了汉口,第二年布局长沙,一九〇六年开出了八家,一九〇七年又开出了四家,至一九一四年又开设了七家,他生前共设立分馆近二十处。他所建立的分馆加支馆的模式,在后来商务发展过程中不断壮大,鼎盛时期分馆达三十六家,支馆及代销点更多。这些散布全国的分支机构,不仅传播了商务的品牌,也是强大的网络渠道,给全国送去了最新的文化产品,对文化传播贡献巨大。虽然出版后继者也加入这个阵营,但夏瑞芳捷足先登、开辟蓝海,为商务带来了巨大效益和核心竞争力。他作为文化企业经营者,在中国现代出版史上应居首创之功。他所创造的这一模式成为现代出版企业发展的必经之路。后继者如中华书局、世界书局、大东书局、生活书店、开明书店无不循此而真正做大。

1903年设第一个分馆于汉口(来源:商务印书馆)

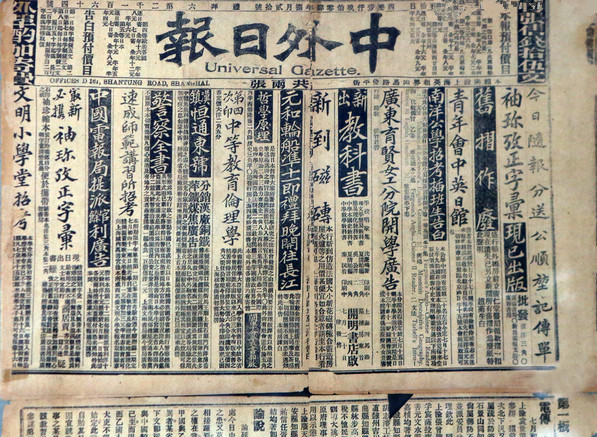

利用媒体网络是夏瑞芳进军销售的另一制胜法宝。夏瑞芳在承印《昌言报》的事务中,与报业奇人汪康年合作愉快。在商务准备出版《华英初阶》《华英进阶》等书籍时,夏瑞芳就将《中外日报》作为主要的宣传合作方,这份由汪康年一八九八年五月创办于上海的《时务日报》(八月改名为《中外日报》)具有强大的网络,在包括香港在内三十多个城市有代派处,还覆盖到日本神户,成为继《申报》《新闻报》之后的第三大媒体。汪康年从《时务报》开始就代售书籍,以传播新知为要务的他,选择推广英文学习课本是最自然不过的事。看到《华英进阶》一、二集的旺销,双方决定将这两册与《华英初阶》一起统称为“华英读本三种”,合作推广。果然,通过《中外日报》的网络,在读者中的广泛传阅,不仅影响扩大,发行量和范围也更大更广。夏瑞芳善于利用传媒的力量,除《中外时报》,他还在影响力巨大的《申报》上推广,并廉价发售。

夏瑞芳一生最成功的案例是和日本金港堂从合资到全部收回日股,在早期民族产业发展史上留下经典的一笔。日方的入股加盟对商务印书馆早期的快速发展,并成为教科书出版和上海乃至中国印刷业龙头老大,功不可没。他们对新式教育的实践和现代印刷技术以及资金的引入,为商务印书馆早期的崛起、发展起到了不可忽视的作用。与日企合作的十年间,夏瑞芳不仅表现出强烈的民族主义和主人翁精神,且完全按商业原则,规范回馈了日本股东。这精彩的一笔成为他生命的绝唱。在一个民族矛盾十分突出的时代,他根据自己的切实需求,利用日方的资金和人才,同时又坚持自主独立的方针,堪称典范。他留下了一个民族的、自主的、规模化而又快速发展的商务印书馆。

继与日本金港堂合资之后,夏瑞芳又完成了对京华印书局、美华印书馆的资产收购,以馆方强大的实力和庞大的网络,不断接纳、合作、收购文化出版机构,合资合作的则有《中外时报》《上海新报》。当然,作为以出版为主业的商务,更多的动作是购并出版机构。商务先后收购的有国学扶轮社、乐群书局、中国图书公司等,这些经营上的手法和业绩,显现出他作为一个早期企业家的超前意识。

商务印书馆的排字间(1905,来源:商务印书馆)

一九〇四年,商务斥巨资参与《中外时报》是一个一直被忽略的重大事件。《中外时报》创办之初,巨大的印量需要配套的印刷能力,夏瑞芳收购修文堂本身就是为了办报而设,为《中外时报》的印刷提供了可能,素有印报经验的夏瑞芳团队,不仅成为《中外时报》的承印方,是《中外时报》多元化经营的重要合作伙伴,商务的设备也成为商务印书馆的拳头产品。而《中外时报》创办人汪康年与张元济的至交关系及商务快速增长的实力,成为与《中外时报》进一步合作的桥梁。双方合资合作达五年,最终因时势和经营理念的不同,商务在一九〇八年退出。这场合作虽然没有获得预期效益,但商务获得的声誉、资源及印刷业务是巨大的,而放弃商务投资的汪康年,不久却完全失去了这个他寄予厚望的平台。

夏瑞芳、张元济在一九〇九年还投资过《时事新报》,终因时局和报业的竞争在民国后草草收场,商务从此没有再进军报业投资,但在期刊领域却大步发展。历史证明,由出版机构办报并不是一项具有优势的投资。

上海商务印书馆员工校对书稿(来源:商务印书馆)

夏瑞芳是一个有胆识、待人友善且极具合作精神的人,他生前亲手建立起来的销售网络和生产企业,与产品的编辑形成稳定的三角关系,在此基础上加以扩张与发展,则得益于人才的加盟和企业的管理以及品牌的提升,而这些方面,他不仅发挥了主导作用,而且用现代眼光来看,堪称企业家的典范。

4

夏瑞芳的资产扩张手段取得成功,得益于他最早建立的现代企业,所以能在发展中不断获得多种资本,更由于厚馈股东及团队,共同塑造出具有充分活力的企业。

商务印书馆编译所全体同仁合影(1915,来源:商务印书馆)

盘入修文堂印书馆时的牵线人是上海一家最大纱厂的老板,一九〇一年他出资一万元入股商务,随后是张元济的入股,两人共计投入两万三千七百五十元。郑逸梅说:“该馆在创办初期不分官利和余利,所有盈余都并作营业资金,直到张菊生、印钖彰等投资加入时,才重新估值。”标志着中国出版业第一家规模化股份公司的诞生。

一九〇三年,与金港堂合资中,公司股本二十万元,商务方出资者大部分为员工和作者、译者,包括严复、谢洪赉、沈知方、王国维。根据一九〇七年四月股东会的记录,因新增分馆三处而购地、建屋等,扩股三十四万六千五百元。各股东及本馆利益人认购二十四万元。商务从个人资本到合作再到中日合资、社会投资,从股本结构而言,成为真正的社会企业。夏瑞芳及其家族占股比例十分低,而且在橡胶股风波中夏瑞芳的股权已被转让,最终他没有了股权。他生前一直以创始人身份受董事会信任而担任总经理,始终没有担任过董事长,是职业经理人的角色与身份,这比近代工商业史上艳称的浙江兴业银行实行总经理责任制更为先行一步。

商务印书馆馆史陈列室展示夏瑞芳、鲍咸恩、鲍咸昌、高凤池、张元济等开创者的历史功绩(来源: 搜狐)

夏瑞芳不断吸纳有资源和资本的人来入股,进一步凝聚内部力量,整合社会资源,外部入股的人包括郑孝胥、林纾、梁启超,严复最高时持股达三万零六百元,占商务总股本的1.67%。内部加入者有李拔可、邝富灼,蒋维乔、陆费逵、孙庄、高梦旦、杜亚泉、庄俞、孙毓修等,后期有周越然等。员工(包括日籍员工)持股则是常态。此外,公司也吸收官僚资本,因为教科书的市场牵涉面广而多,让掌握市场的关键人物持有股份对公司的发展也是一种策略,这一切在当时都是合情合法之举,不能以现代观念律之。

夏瑞芳的开明还表现在让商务进入更广泛的投资领域以获取利益,以此回报股东。作为早期企业家,他参与社会投资很多,如与高凤池、黄楚久、项茂松等投资过五洲药房,生产龙虎牌人丹。

商务作为首批按公司法运行的企业,公司建立了股东大会、董事会和经理三级架构,内部产生了编译所、印刷所和发行所三大板块,构成上下游产业链,在这个核心之外拓展多种事业,夏瑞芳也从家族企业领头人转变为现代企业掌舵人,他的公司稳定而又快速发展,团队日益壮大,从中日合资到全体国人持有,影响日益扩大,当然还有效益的奇丰。由于公司经营得法,效益显著,股东官利、红利最高达40%,还有资本公积。曾在商务任英文部部长的邝富灼回忆道:“该馆同人办事忠诚,勠力同心,余早信其必能操成功之券,故余稍具积蓄,即以之附充为该公司股份,其后仍继续投资者有年。”

商务印书馆从创办时的三千七百五十元发展到夏瑞芳去世前达到一百五十万元,为当时亚洲第一、世界第三的文化企业,其产品及生产能力牢牢占据着中国的龙头地位,并引领上海成为中国出版的核心及全国文化中心。

严复译赫胥黎的《天演论》给中国社会带来观念上的巨大冲击(来源:商务印书馆)

冒险、创新也是夏瑞芳突出的个性,他的大胆也曾造成过巨大的损失,在一九一〇年因卷入了橡胶股风波,亏损达二十万元。最终董事会决定按每股一百五十元将夏瑞芳所持的一千股配给大股东,债务由他完全承担,作为规范的股份制企业,他必须为此买单。遗憾的是,夏瑞芳最终失去了在商务的股份,商务的发展并没有给这位创始人个人或家族带来巨大财富。

在夏瑞芳的一生中,不仅有张元济团队的加盟,让他的生命与事业为之升华所带来的快慰,也有陆费逵、沈知方等的出走,出现了强劲的竞争对手所带来的压力和动荡。有胸怀不一定能干成大事,但没有胸怀一定干不成事。夏瑞芳向社会、世人、行业展示了他博大的胸怀,最典型的事例是他与沈知方之间的故事。

一九〇一年,夏瑞芳认识了在广益书室的沈知方,聘其为“跑街”(也就是发行),沈知方同时还在外办了“国学扶轮社”。夏瑞芳深知沈知方是个难得的发行人才,对他十分器重倚赖。但沈知方后来直接参与盗版仿制商务的书籍,夏瑞芳得知后,先通过法律途径起诉乐群书局并取得胜利,之后不计前嫌,以高级职员身份与每月二百元高薪聘请之,其本意也是不让能人到竞争对手企业中。商务胜诉后,特别订立章程,董事会成员和所有职工不得参与同业竞争。不期这种约束对沈知方无效,豪放不羁的他再次掀起波澜,撺掇商务出版部部长兼《教育杂志》主编陆费逵,利用商务对“革命”的“不敏感”而发起中华书局,令商务措手不及。

5

夏瑞芳受惠于牧师,成长于教会学校,投身工商业后,也同样感恩回馈。与同时期野蛮生长的精致利己主义者完全不同,夏瑞芳不仅善待员工同仁,还热心福利公益事业。商务是首先实行星期天休业的上海企业,体现了对劳工的关心和照顾。公司一九〇六年设立尚公小学,每位职工可免费送一名子女入学,是为全体职工谋福利,同时面向社会招生。后来又新设平民夜校、励志学校和养真幼儿园。夏瑞芳在商务开展的文化公益事业中,还有小学师范讲习班(一九〇五)、国语讲习所、上海国语师范学校、商业补习学校(一九〇九)、函授师范讲习社(一九一〇)、上海图书学校等。

1904年,商务印书馆编印《最新国文教科书》,数月间风行全国。这是我国最早的一套国文教科书(来源:腾讯文化)

百年前逝去的夏瑞芳,无疑是现代企业家责任和担当精神的先驱,夏瑞芳通过他的企业平台和财富创造实现了他的人生理想。短暂的生命,逝去的年华令人为之惋惜,但并没有阻止他成为一代企业家的典范。他早已超越了对财富的追求,而以生命和人格,为时代、为社会文化做出了杰出的贡献。夏瑞芳去世后,为了纪念他,商务出资兴办了一家以他名字命名的孤儿院,其夫人曾捐资在他的家乡建盖了小学。

夏瑞芳创业十七年,但史料对他的记载却很少。周越然、郑逸梅等均曾有过纂集史料的计划,但最终未果。直到二〇一四年,台湾才推出他的一本简略的传记(中英文本),对于史料搜罗及时代背景了解十分不足。同样是二十六岁创立中华书局的陆费逵,也是在抗战的艰苦环境中,以五十五岁的壮年积劳去世,这两位文化机构的创始人都没有寿世,但陆费逵在后人的记述中名传于世,被大众所熟知,而夏瑞芳则难以拼合成一个完整形象,成为出版史上的“失踪者”。

如果说张元济的文化理想引领商务向前发展,那夏瑞芳则以实际行动绘就了一幅又一幅精彩的文化场景,他所建构出的文化范畴,为上海产业的发展,为出版文化,为全国的文化行业贡献出了一个典范。其实,夏瑞芳不止是出版史的失踪者,也是近代工商业史、上海史、印刷史、公益事业史乃至教会史的被漠视者。