匈奴中的中原人群:秦遗民、被虏边民与越塞亡人问题

来源:黎子堂

引言:

讨论汉匈战争,往往避不开匈奴阵营中的汉人群体:如韩王信、卢绾、中行说、卫律、李绪、李陵等。这些人对匈奴帝国的形成与发展起到了巨大作用,其影响,涉及到经济、政治、文化的多个方面。但是,我们也应当意识到,在匈奴,不仅高层中有一定数量的汉人,其中下层,也有数量庞大的中原人群。这一群体,大体可以分为秦遗民、被虏边民与越塞亡人。

随着考古的深入,我们有必要重新认识这一群体对匈奴发展的巨大影响。不仅在政治经济上,也在军事上。

匈奴中的秦遗民:

秦素来与西戎等外族交往密切,在当时是否有边民流入草原,已无法考证,但在秦王朝时期的边民流入草原事迹,却有一些零星记载。

山戎【索隐】:服虔云:“山戎盖今鲜卑。”按:胡广云“鲜卑,东胡别种”。又应奉云“秦筑长城,徒役之士亡出塞外,依鲜卑山,因以为号”-《史记索隐》

“鲜卑者,秦始皇遣蒙恬筑长城,徒士亡出塞,依鲜卑山。始皇为人刻薄。鲜者,少也。卑者,陋也。言其种众少陋也。后稍昌炽,东西有万二千余里。今其人皆髡头衣赭,手足粗肿,此为徒人状也。-《翰苑·藩夷部》引《汉名臣奏》

虽然此处应奉说秦人亡出塞外后成为鲜卑的观点已经被考古学所推翻,但其称“徒役之士亡出塞外”,却是很有可能的现象,这点在下文讨论汉代越塞亡人的时候会详细展开。

除了筑长城时亡出的秦“徒役之士”,还有秦末动荡局面下流亡的边民。

十馀年而蒙恬死,诸侯畔秦,中国扰乱,诸秦所徙適戍边者皆复去,於是匈奴得宽,复稍度河南与中国界於故塞。-《史记-匈奴列传》

虽然此处未明言谪戍边者的具体去向,但我们可以大致参考一下同时期东北边塞的情况。

辰韩在马韩之东,其耆老传世,自言古之亡人避秦役来適韩国,马韩割其东界地与之。有城栅。其言语不与马韩同,名国为邦,弓为弧,贼为寇,行酒为行觞。相呼皆为徒,有似秦人,非但燕、齐之名物也。名乐浪人为阿残;东方人名我为阿,谓乐浪人本其残馀人。今有名之为秦韩者。-《三国志-魏书-东夷列传》

辰韩,耆老自言秦之亡人,避苦役。-《后汉书-东夷列传》

可以看到,在东北边疆有大量的边民亡出外域。这种现象,在西北边疆也必然存在。

除去部分谪戍边者流亡匈奴,匈奴在夺回河南地的同时,也必然会掳掠其中大量的农业、手工业人口以补充自身人力。这样,匈奴中就拥有了一群数量可观的秦遗民群体。这一群体,在匈奴中应当有相当程度的影响力。

卫律为单于谋“穿井筑城,治楼以藏谷,与秦人守之。〔师古曰:“秦时有人亡入匈奴者,今其子孙尚号秦人。”〕-《汉书-匈奴列传》

这里的秦人,当包含了汉时亡入的汉人,但匈奴中以“秦人”进行称谓,则反映了秦人群体在匈奴中的较大影响力。而且,这批人在匈奴中应当从事着建筑、农业的职能,同时由“与秦人守之”的语句来推测,他们应当还承担了部分军事职能,在战时会被动员起来进行防守任务。

被虏边民:

前文提到,在匈奴夺回河南地时,必然掳掠当地的人口来补充自身人力。这点,在汉朝也是如此。纵观历次匈奴入寇,大多有杀掠边民的记录,下面截取几次记载:

孝文十四年,匈奴单于十四万骑入朝那萧关,杀北地都尉卬,虏人民畜产甚多

军臣单于立岁余,匈奴复绝和亲,大入上郡、云中各三万骑,所杀略甚众。

伊稺斜单于既立,其夏,匈奴数万骑入代郡,杀太守共友,略千余人。

其秋,匈奴大入云中、定襄、五原、朔方,杀略数千人,败数二千石而去,行坏光禄所筑亭障。又使右贤王入酒泉、张掖,略数千人。会任文击救

…………以上均节选自《汉书-匈奴列传》

由引文可知,匈奴在入寇时,除了屠戮边民,也进行有组织的人口掠夺,将大量边民化为奴隶驱使。内田吟风先生在研究游牧民族入寇原因时便认,人口是匈奴的重要掠夺目标之一。

除了大规模的入寇中掠夺人口,匈奴在日常小规模入寇中,也会掳掠边塞吏卒。如下简牍:

永始元年九月庚子,虏可九十骑入甲渠止北, 略得卒一人,盗取官三石弩一稾,矢十二,牛一,衣服亡数 ,司 马宜昌将骑百八十二人从都尉追..

建武四年九月戊子,从史闳敢言之。行道以月十日到橐他候官。遇橐他守尉冯承言,今月二日,胡虏入酒泉□(A)入肩水塞,略得焦凤牛十余头,羌女子一人

胡虏四步人,从河中出,上岸逐丹,虏二骑从后来共围遮略得丹及所骑驿马持去…

可以看出,在日常的小规模入寇中,人口也是匈奴重要的掠夺目标之一。另外,边塞甚至有专门文书要求部分吏卒在出现虏入塞情况的时候,不要离开官署,可能就是为了防止被匈奴掳走。

六月甲戌,玉门候丞予之谓,西塞候长可渊,将候候长福将□,候长□等记到,谓 望府檄惊备,多虏入塞未□塞追还前,毋令吏卒离署,持七月候记将卒毋忽,臧记令可 课(483A)西塞以记遣 (483B)。

大规模入寇加上小规模入寇掠夺来的人口数量应该是可观的。这些人大多应该是作为奴隶,但不排除部分掌握一定技艺的人员为匈奴所招揽利用,尤其是被掳走的掌握了相当军事技能的边塞吏卒。

越塞亡人:

最后是本文的重头-越塞亡人。

西汉初期最出名的亡人事件,当是韩王信、卢绾部众的逃亡事件。以及北边陈豨叛乱所引起的北逃浪潮。

是时匈奴以汉将数率众往降,〔师古曰:“即谓韩信、陈豨之属耳。”〕

后燕王卢绾复反,率其党且万人降匈奴,往来苦上谷以东,终高祖世。

这些人的亡入,无疑大大加强了匈奴的军事科技实力,其对匈奴的重要影响,下文再作分析。

除了特殊情况下的大规模逃亡,日常性质的越塞亡人,在西汉初期的汉匈往来官方文件中也时常被提及。

(孝文后二年)朕释逃虏民,〔师古曰:“谓汉人逃入匈奴者,令不追。”〕单于毋言章尼等。〔师古曰:“背单于降汉者。”〕……..单于既约和亲,于是制诏御史:匈奴大单于遗朕书,和亲已定,亡人不足以益众广地,匈奴无入塞,汉无出塞,犯今约者杀之,可以久亲,后无咎,俱便。–《汉书-匈奴列传》

应该说,亡人是双向的,即存在汉民逃亡入匈奴,也存在匈奴逃亡入汉,本文仅讨论前者。有关上述记录,王子今先生认为北边亡人问题已经关系到汉匈力量对比,尤其为最高统治者所关注。而汉匈双方越是反复申说制度、约定,甚至贬低亡人作用,祭出“杀之”威胁,则越说明了当时北边越塞现象的经常性与普遍性。

而为了防止大量亡人亡出增强匈奴实力,汉廷也将逐捕搜查越塞亡人纳入了长城体系戍守部队的防务内容中去,在通告敌情的烽火制度中也有对于越塞亡人事件发布信号的要求。而针对亡人的搜捕行动,还是西北地方政府和边防吏卒的联合行动,其正义性得到皇权和国法作为保障。

而汉时对于亡人最系统的解释,当见于汉元帝时郎中侯应针对【罢边塞事】的反驳,其十条反驳中的四、六、七、八条都涉及到了亡人问题,今摘录如下:

自中国尚建关梁以制诸侯,所以绝臣下之觊欲也。设塞徼,置屯戍,非独为匈奴而已,亦为诸属国降民,本故匈奴之人,恐其思旧逃亡,四也。

往者从军多没不还者,子孙贫困,一旦亡出,从其亲戚,六也。

又边人奴婢愁苦,欲亡者多,曰‘闻匈奴中乐,无柰候望急何!’然时有亡出塞者,七也。

盗贼桀黠,群辈犯法,如其窘急,亡走北出,则不可制,八也。

其中,第四条是针对属官降民的,暂不讨论,而第六、第七、第八条则反映了当时亡人的三种主要群体。

即:往者从军多没不还者贫困子孙;边人奴婢愁苦者;盗贼群辈犯法者。

先说【往者从军多没不还者贫困子孙】,其中“从军多没不还者”当指覆没于塞外的汉军士卒。如赵破奴太初二年亡两万骑于匈奴。

汉亡浞野之兵二万馀於匈奴。【集解】:徐广曰:“太初二年,赵破奴为浚稽将军,二万骑击匈奴,不还也。”-《史记-大宛列传》

军中郭纵为护,维王为渠,相与谋曰:“及诸校尉畏亡将军而诛之,莫相劝归。”军遂没於匈奴。-《史记-匈奴列传》

这里的亡并非指全军战死于沙场,其中当有大量部队投降。这些作为社会生产力精华的青壮年军人群体,势必为匈奴所重视,而这些投降不还的人的贫困子孙,就有可能亡出塞,所谓“从其亲戚”。因此受到汉廷的忌惮。

再就是【边人奴婢愁苦者】,这个群体在武帝时期应当还包括边塞贫寒的吏卒。例如武帝轮台诏中提到边塞“卒苦亡出”问题

今边塞未正,阑出不禁,障候长吏使卒猎兽,以皮肉为利,卒苦而烽火乏,失亦上集不得,〔师古曰:“言边塞有阑出逃亡之人,而主者不禁。又长吏利于皮肉,多使障候之卒猎兽,故令烽火有乏。又其人劳苦,因致奔亡,凡有此失。皆不集于所上文书。”〕后降者来,若捕生口虏,乃知之。〔师古曰:“既不上书,所以当时不知,至有降者来,及捕生口,或虏得匈奴人言之,乃知此事。”〕

当然,这一现象在昭宣时期应当得到了较大的缓解,所以到了元帝时期,主要防范对象变成了“边人奴婢愁苦者”,而“闻匈奴中乐”一条,则透露了一些别样的信息,关于此句,王子今先生认为当是有“先行亡人”传递引导性信息,引诱边人奴婢逃亡。笔者以为,此解释可以再扩大些,即匈奴可能有相关的招纳汉边民的政策存在,通过传播“匈奴中乐”的诱导信息,吸引汉边人,来增强自己的实力。

甚至于,有部分逃亡的边民,还会策动军吏一同逃亡,典型例子如河西简牍中的“客民赵闳范翕一等五人俱亡皆共盗官兵”案件,该案件中,两平民赵闳和范翕策动常安亭亭长王闳父子、攻虏亭亭长赵常三人,盗窃钱千余、大刀剑及铍各一越塞逃亡。这一案件虽发生于东汉初,但在西汉也当有类似情况出现。不论如何,这种现象显然是匈奴所乐于看到的。

最后是盗贼群辈犯法者,这批人中,有一部分本身就是流窜的掌握一定军械的武装团体,其逃亡的影响较前事更加恶劣,因为他们有可能直接被作为匈奴的辅助性部队,反过来威胁到边塞的安全。当然,这仅是笔者个人推测。

总的来说,在汉时,越塞亡人是长城防务体系的重点针对对象之一。该群体的存在,无疑加剧了汉匈关系的不确定性,使得匈奴的军事经济状况更显复杂,具体见于下文分析。

匈奴中“中原人群体”的作用与影响:

首先,通过前文我们可以确定,匈奴中有相当数量的“中原人群体”,据推测,定居匈奴的“中原人群体”最多时或许达到了十万。他们对匈奴的影响可分为经济层面与军事层面、以及文化层面。至于政治层面上,则主要牵扯到如韩王信、李陵等高层人士,以往研究颇多,本文就不展开了。

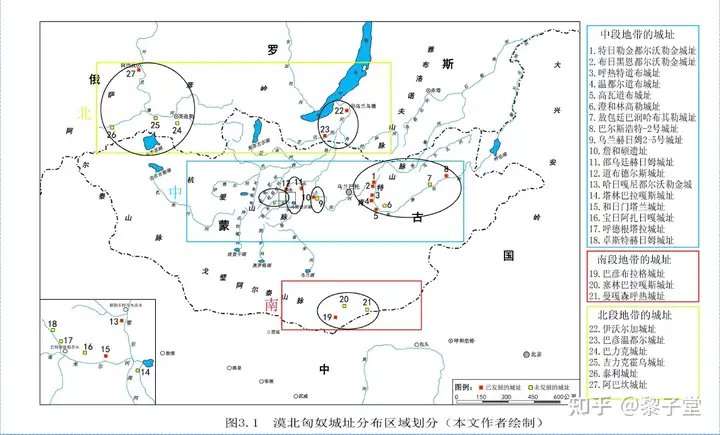

先说经济层面,随着考古的深入,匈奴只有畜牧业的刻板印象已经被打破。目前考古发现,漠北地区的匈奴城址共有27座,其中可断代的城址均是西汉时期的。这些城址,多分布于土壤肥沃、矿藏丰富的区域。体现了其具备了一定的经济职能。

关于这27座匈奴城郭的性质与功能分类,可见于萨仁毕力格的研究。

其中作为常规性都城的呼热特道布城周围发现了手工业生产相关遗址、周围更有一整套包含开采、冶炼、加工等铁器生产工序的生产遗存,说明其不仅是政治中心,更是一个手工业生产中心。作为经济生产类城址的,则有伊沃尔加、詹和硕两城。其中伊沃尔加城址可谓知名度最高的匈奴城池,该城被认为是专门为从事定居的农业、手工业生产者修筑的城郭。而詹和硕城也被认为是供身份地位较低的劳动者居住并开展手工业生产的城池。我们可以推测,这些城池中的农工业居民,应该就是匈奴中负责农业手工业生产的“中原人群”

这些中原人群的存在,为匈奴提供了先进的农业生产技术。有说法更称在西汉前期,整套的农业生产技术已经被引进漠北。。他们还带动了部分匈奴人投入农业生产,又或者,部分中原人在胡化的同时,也保留了农耕习俗,如昭帝宣帝时匈奴骑兵屯田的两条事例,屯车师者有四千骑、屯右地者达到两万骑,足见匈奴人中习农耕者数量之多,规模之大。这点也可从部分匈奴墓葬中陪葬有种子得到印证。

| 墓葬 | 与农业相关随葬品 |

|---|---|

| 后杭爱省巴特澄格勒苏木呼都根陶勒盖3-1号墓 | 果核(种子) |

| 布尔干省布雷格杭爱苏木额沃根特墓地1号墓 | 20余颗果核(未说明是否是种子,此处暂收入) |

| 达尔罕乌拉省达尔罕乌拉墓地2号墓 | 植物种子 |

| 达尔罕乌拉省达尔罕乌拉墓地4号墓 | 大量食物种子 |

| 戈壁阿勒泰省朝格图苏木赫列克斯特壕莱墓地5号墓 | 盛有种子的陶器 |

虽然所占比例极小,但也说明部分匈奴平民有参与农业。毕竟以谷物陪葬一般只有在农业生产较为普遍的情况下才能出现

在冒顿时代,匈奴就已经拥有一定数量的定居城市,从韩王信降匈奴时(前201)至匈奴颓当城可窥见一二。如前文所说匈奴的城多是作为农业手工业中心,负有补充游牧经济不足的作用,颓当城应就属于早期匈奴帝国的农业手工业中心之一,这或是吸纳秦移民的杰作,又或是对前匈奴时代的农业定居因素的吸收。

而其后,随着更多中原人群的涌入,如前面提到的被虏边民、越塞亡人群体,匈奴的城郭数量可能进一步增多,而农业手工业也得到更多的发展。

总之,由于匈奴主体的游牧经济具有严重的脆弱性和不足,致使匈奴需要依赖于有稳定供给的农耕产品作为重要补充,而仅仅通过掠夺手段难以获得足够的粮食,这时候就只能依赖关市或者自产,而关市时断时续,也少见匈奴大规模购入粮草的记录。自产方面受限于匈奴人自身农业生产能力的落后,就不得不大量掳掠汉地人口进行农业生产来补充。而匈奴中大量的“中原人群”又反过来推动了匈奴各类辅助性生业的发展。

另外还有个值得注意的点就是,前引“客民赵闳范翕一等五人俱亡皆共盗官兵”案件曾提到,这些越塞亡人除了携带兵器,还携带了千余钱一同逃亡,这似乎说明,在匈奴中也有一定程度的货币经济,否则越塞亡人大可不必带上笨重的钱币。而匈奴中的货币经济,或许也是得益于其中的“中原人群体”。这一方面的问题,有待后续的研究。

再就是军事层面,军事层面上,中原人群对匈奴的影响,在笔者之前的文章中曾略有提及。

本文需要补充的是,匈奴军中,除了通过战场缴获而来的中原制军事装备,可能还有一些中原人组成的部队,又或者采取中原装备战法的部队或者武装群体。参考教匈奴为兵的汉塞外都尉李绪事迹。

“汉闻李少卿教匈奴为兵。”…….李绪,本汉塞外都尉,居奚侯城,匈奴攻之,绪降,而单于客遇绪。-《汉书-李广苏建传》

以及前文提到,越塞亡人群体中的“群盗”“逃兵”,这些人本身就是武装人员,在进入匈奴后,也可能会被利用。

另外就是弩的使用,匈奴由于长期与汉帝国作战,其手中应也保有一定数量的汉弩。但匈奴人是否装备则存在争议。马健先生认为匈奴人并不装备弩,因为汉弩一般拉力巨大(3石-6石),不适于马上使用,且匈奴墓葬中极少出土弩,也侧面印证了这一观点。

但如前文所说,匈奴中有大量“中原人群体”,这些人有时也会被用于作战。如卫律曾为单于谋划:“穿井筑城,治楼以藏谷,与秦人守之。” 、另外,缑王、虞常在谋划截杀单于时,曾提到:“常能为汉伏弩射杀之”这里反应了投降匈奴的汉人群体中是保有弩这一武装的。所以,匈奴国中应有一部分使用弩械的部队。除去汉人移民使用弩,笔者认为部分匈奴部落也有可能使用弩,如於靬王部落。《汉书》记载“武能网纺缴,檠弓弩,於靬王爱之” 若是其部落中没有装备弩,苏武又怎么能协助其檠弓弩呢?除了文献上,在汉画像砖中,也能看到胡人弩骑兵。在山东苍山元嘉元年画像石墓中,有一题记“亭长骑佐胡使弩”

总之,匈奴中的“中原人群”对匈奴的军事应该是起到一定影响的,但这一影响似乎并不如经济层面来得多。

最后是文化层面,这个不多展开赘述,从匈奴墓葬中大量出土的汉制铜镜、各个匈奴城址中的汉式瓦当,乃至于汉制宫殿…都充分体现了中原工匠在匈奴中的影响。