人类世的设计理想与伦理——非人类中心主义与物导向设计

作者:张黎

摘要:设计理想作为一种历史范畴,在人类世的语境中呈现出不同以往的面貌。人类世引发的生存危机与新兴技术造成的存在危机,让物作为非人的典型,进入到了哲学的中心领域。基于人类世时代的后人类转向以及物联网与人工智能等技术现实,本文以“物导向本体论”作为智识资源,对“以人为中心”设计本体论进行了微调,论述了物导向设计对于实现人类世设计理想的伦理优势。尽管,从设计作为人学的本质来看,“为了人的”意义维度以及“与人相关的”意向性无法回避,但物导向设计基于物的“存余”和“撤出”等实体属性,在方法论层面为人机交互的方式提供了更多可能,同时也在价值论层面确认了设计伦理“暗物质”的存在,并有助于形成了一种非人类中心主义的、扁平化的设计伦理共同体,为实现穿过人类世的设计理想提供了新的价值框架。

设计不仅是人类存在的重要方式,也是人类建构理想世界并进行间性交流的重要媒介。某种程度上说,所有的设计师都是理想化的未来主义者(futurist),都在为或远或近的人类理想与未来提供微观的方案和行动指南。设计,即一种关于应当如何更好生活的提案,是设计师关于理想观念的表达。设计与理想的关系,从属于设计伦理的问题领域。用户在使用设计时,就意味着进入了设计师基于物所建构的理想世界中,当然也受到了该理想世界所映射的伦理道德框架的影响。正如阿克里奇(Madeleine Akrich)提出的“脚本”(script)概念,“每一个人造物都包含有来自生产者或设计师想要传达给用户的信息(脚本),以便用来介绍产品的既定用途与意义。……创新者的大部分工作是将他们的世界观以技术手段‘刻入’新的物体。” [1]

除了内置了伦理属性,“设计理想”也是一个历史范畴,其内涵与意义在不同的时代语境有不同的表现。在工艺美术运动时期,设计的理想是试图探寻到与机械化生产方式相匹配的审美范式与设计逻辑;在包豪斯时期,设计的理想是如何以技术与艺术的新统一去落实更为民主的设计价值;步入后现代,设计的理想是如何以多元化的设计语言表征出人类存在与文化的多样性。人类世的设计理想又有哪些特点呢?本文认为,人类世的设计理想将突出表现为非人类中心主义的立场,并隶属于一种涵括了人与物且取消了人主物客等级制的“扁平”伦理系统。对人类世的反思已催生出一种新的“设计伦理体制”(ethics regime of design)[2] ,即我们需要对以人为中心的传统设计伦理系统进行再配置。在以往的设计伦理架构中,只有人类才是伦理问题的合法讨论主体和实施主体;现在,以人类作为唯一道德主体的传统观点受到了质疑。

一、如何“穿过”人类世

“人类世”是一种地质纪元的指称,其形成原因主要来自于长期以来作为支配性意识形态的人类中心主义。爬梳近十年的人文批判,其中得到最广泛讨论、并体现出持续影响力的概念来自于地质学研究的“人类世”(anthropocene,也被译为“人类纪(period)”或“人类期(stage)”[3]。人类世用于描述一种最新近的、不同于“全新纪”的地质阶段,在这个阶段,人类及其造物活动给地球的地质和环境都带来了不可逆的负面影响。在人与科技的关系问题域当中,“人并不是唯一的能动者”的这一观点,不论是拉图尔于20世纪80年代确立的“行动者网络理论”(ANT)及其之后形成的反人类中心主义、还是在后人类主义、亦或是人类世的反思中,均得到了不同程度的认同与呼应。在人类世的现实之中,以物为核心去推测后人类(post-human)时代的可能,正在成为当代人文科学的主旨之一,包括“非人行动者”(non-humans,拉图尔称之为actant)[4][5]、“人/非人集合体”(human-nonhuman assemblage)[6]、“非生物的存在”(non-biological being)[7]、“万物有灵”(animism)[8][9]、“视角主义”(perspectivism)[10]、“物导向本体论”(object-oriented ontology)[11][12]、“关系性非人类主义”(relational inhumanism)[13]、“新物质主义/新唯物主义”(neomaterialism/new materialism)[14][15]、“后二元论”(post-dualism)[16]等,上述理论的共性在于体现出了非人类中心、破主客二元对立、消解人的主体唯一性、并突出了物、非人、非存在等对象的实在性及其价值。

澳洲设计理论学者汤尼·弗赖(Tony Fry)曾提出“去未来化”(defuturing)概念,并指明“去未来化”是现代性对世界造成的最具毁灭性的打击。[17] 设计理想应该为人类提供一种可期可达的美好未来,而现实却是不可持续的世界被持续不断地设计了出来,也就“挤压”掉了那些个合意未来的可能。人类世便是“ 去未来化”的典型,且一旦形成便无法逆转,唯一的解决思路是如何不再以确认现状或加剧破坏的方式去发展。人类世挑战了我们关于可持续性的理解,必须改变现有的生活方式、调整惯常的思维方式和价值观。总而言之,人类亟需一套新的认识论与替代性(alternative)方案,以实现人与物、自然与技术之间的建设性结合,设计作为中介(medium)将在其中发挥重要影响。当人与物的关系得到了修正,也就相应调整了人与自然、人与世界的关系。设计师最擅长通过多样化且富有启发性的创新方案来回应当前生活方式所造成的问题。面对人类世而设计,我们必须重新确认什么是设计的理想、什么是设计的核心价值,并重新认识人与世界、与自然、与物的关系。面对人类世的危机与挑战,“非/去/后人类”(non/de/post-human)等转向和“物质转向”(material turn)一起,共同构成当代哲学思潮的主逻辑之一。

现有人类的思维与存在方式均已不可持续,在新冠疫情全球爆发的2020年来看,这一命题具有了更强的说服力。为了生命的可延续,为了未来的可预期,当务之急便是改变。然而,“如何变”却是更有意义且更具挑战性的问题。既然人类世被认为是新自由主义技术与资本全球化共同造成的后果,[18] 对于如何“穿过” [19]人类世,目前主要已形成两种思路,一是全面反思资本主义并寻获反全球化的有效途径,一是回应技术道德化的伦理学进路。一言蔽之,人类世既然是由西方主导的现代性意识形态主要造成的,要“穿过”无法逆转的人类世,不同学派的学者共同选择了顺乎逻辑的选项,即重新改造现代化(remodernize)。[20][21] 然而,在不同学科的知识视域与问题空间里,如何具体地改造现代化,则又是另一个难解的命题。

基于人类世时代的后人类转向以及物联网与人工智能等技术现实,本文重点关注了设计伦理中的“暗物质”(missing masses)[22],以“物导向本体论”作为新的哲学资源,从物及其伦理性出发,对“以人为中心”(human-centered)的设计本体论及其隶属的伦理系统结构进行微调,通过结合物导向设计策略,建构出一种非人类中心主义的、纳扩人物共存的伦理共同体意识,为人类世语境中的设计理想提供新的价值框架。“人类中心主义”一般具有生物学视角、认识论层面的和价值观范畴等三种差异化意义。[23] 本文所谓的“非人类中心主义”主要是要破除以人的需求和尺度作为价值判断标准的唯一性,并将物等非人类存在物纳入到道德伦理的主体作为主要思路。近年来,强调物自身存在的思辨实在论(speculative realism)及其分支思想“物导向本体论”(Object-Oriented Ontology,后文简称为OOO)便十分契合非人类中心主义的取向。

二、超越“以人为中心”的设计本体论

OOO是较为新近的哲学流派,其核心观点是,物具有自身不以人的经验为基础的现实,具有较强的唯物论思想,也因此被视为新唯物主义和物质性转向(materiality turn)等哲学思潮的一部分。物导向本体论一般被认为是由格拉汉姆·哈曼(Graham Harman)确定的哲学流派,哈曼认为物自有其存在,而这种存在并不依赖于人类的使用关系而确定或认可。OOO的核心要义是反相关主义[24],主要表现为以下三点,物即存在且物的存在是平等的、人类经验不再是哲学中心,以及物可以展示自身。[25] 其中,“物可以展示自身”这一提法对交互设计的启发最为明显。以往,人类经验是设计的中心,人是人机关系中的绝对主体,人是唯一具有能动性、能够出场的存在。现在,在万物互联和人工智能的技术现实当中,物的主体性、展示与出场方式均出现了更多可能。OOO以反相关主义的智识立场为交互设计提供了非人类中心主义的启蒙。比如,按照OOO的主旨,可以提出以下追问:机器人一定要看上去像人一样吗?机器人一定遵循以人为本位的服务逻辑吗?智能设备必须无条件地、无差别地、高度准确地执行人的指令吗?智能物的最高设计准则就是为人类提供零干扰、无需分配注意力的沉浸式体验吗?可以看出,OOO并不是对人本主义本体论的取代或取消,或者否认人类在经验世界中的位置,而是提出了一种后人类的本体论版本,即“人类不再是存在之王,而是处于众生之中,与众生纠缠,并与众生牵连(implicated)在一起。[26]

步入5G时代,AI与物联网等前沿技术将逐步得到落实,在以人为中心的本体论导向之下,人们更不会注意到处于“上手”(ready-to-hand)状态的智能设备,如路由器、中央空凋、蓝牙音箱、智能手环等,也默认这是人与物、人与技术之间达到相互融合的最佳状态,技术物成为人身体甚至意识的延伸物,技术物成为透明之物,用户直接采技术物所长与世界交互,也即海德格尔描述的所谓“远近”(Entfernung,distance)[27],技术物既存在又回避自身(撤出), “人——技术物(设计)——世界”的关系被优化为“人——世界”,产生所谓的深度沉浸感。然而,从OOO可知,不论是上手状态还是在手状态,实际上都无法穷尽物的意义。从另一个视角来看,正是因为技术的“无所不能”和资本的“无孔不入”,在消费主义的裹挟之下,当代人被由技术与资本主导的现代性逻辑卷入到一种更加内向且无意识的自动化状态当中,也便形成了被深度异化且不自知或自知亦无法自拔的时代病灶。

乘坐地铁公交的人、骑车的人、开车的人、上课的人、排队的人、站岗的人、看护小孩与老人的人……,都会不自觉地被手机“偷”走注意力,被微信“骗”走手指。马尔库塞曾言“社会控制锚定在它已产生的新需求上”[28],当智能技术被编码到设计当中,让技术物始终处于上手状态,自动化程度升级、可计算性提高,社会控制不断升级,与20世纪60年代的单向度状态相比,当代人的单向度,不仅是维度上的单一,也是程度上的单薄,更是方向上的不可逆单向,且这种单一、单薄和单向往往还被赋予了“自由”的假象。如何破局呢?如果物的工具属性撤出、隐没或消退,即会迫使人们从工具理性的无意识状态当中退出,注意到物本身的存在。这时候的技术物因为不再“有用”,反而得以从主客关系的钳制中脱离出来,成为悬置的物、以物自身而实存的物。同时,人也能从自动化的状态中退出,重新投射并分配精力给物,或有机会思考无意识行动的合理性,从而突破单向度的状态。因此,承认物的实在性,以设计焕活物的存在感,也有助于人类去拓展自身与世界的其他关系维度。

美国游戏设计师伊恩·博格斯特(Ian Bogost)在2012年出版的《异形现象学》(alien phenomenology)既是设计研究领域最早阐释了OOO范式的代表作之一,[29] 也是对“以人为中心”设计本体论进行有效修正的力作之一。 “异形”(alien)字主要具有两重含义,一是差异的“异”,同胡塞尔与海德格尔等人为代表的经典现象学区别开来,认为物从来就不在场,物的实在性超越了与人的关系而独立存在;物虽然不在场,但它依然存在。二是物相对于人而言,是类似异形(alien)的存在,人类对此要做到敬畏心与好奇心并重,由此产生的疏离感与陌生感,更能驱动人类对世界进行更多元的探索,从而收获更丰富的体验。

三、物导向设计

OOO的上述理念亦推动了物导向设计实践的出现。现代设计恪守“以人为中心”(human-centered)、“以用户为中心”(user-centered)的人类中心主义旨趣,极尽所能地为人提供“不用思考”[24]的“心流”体验,物性不断撤出的同时,人的存在意义也在不断稀释。为了抵制技术新自由主义与资本全球主义的双重压迫, “以事物为中心”(thing-centered design)[30][31]、“不止以人为中心的设计”(more-than human centered design)等实践趋势[32][33],以期打断无意识地、不假思索地的使用体验,人为设置障碍,突出疏离感和陌生化,以留白的方式,增加复杂且多层次的乐趣并释放出可供自由诠释的空间,在物性膨出的时刻亦体会到人性的多样质感。交互设计师罗恩·瓦卡里(Ron Wakkary)等人曾提出的“撤出”(withdrawal)概念[34],与哈曼提出的物的“存余”(surplus)属性类似,均指出以下事实,即人类无法理解事物的全部本质,以及人类对事物的想象与其实际存在之间有所差异。[35] 正是因为物始终保有不能被彻底还原的存余,才有可能随时撤出,因此传统人机交互中的人主物客关系便存在着各种被调整与优化的可能。

面对人类世及其后果反思设计的理想与伦理意义,物是值得关注且极具操作空间的路径。如前所述,人类世引发的生存危机与新兴技术造成的存在危机,共同让为物作为非人(non-human)的典型,进入了哲学问题的中心领域。新兴技术的井喷及其对日常生活的深度渗透,使物成为新的伦理主体与知识来源,以应对“以人为中心”的设计本体论所造成的重大人类世挑战。我们需要“重新思考人与物质世界关系的新话语”[36],这波可称为新物质主义(new materialism)的思潮[37]首先表现在技术哲学、人类学、文学理论等领域,最近才由于AI与物联网等技术的普及,其在设计领域的影响力才逐渐体现出来。[38][39][40][41][42][43][44]

“物导向设计”(object-oriented design)是其中比较具有代表性的一种,指的是以OOO作为观念基础,认同物具有超出关系的实在性,并将物上升为异形(alien)主体,推测并思辨出新的人机关系,实现对“人导向设计”(human-oriented design)的补充,从而以后人类的立场对人类世进行反思,对现代性逻辑中人本主义进行纠正。物导向设计作为“人导向设计”的替代性方案,既是为了对抗人类中心主义的话语霸权,也从以物为主的视角为交互设计提供了更多创新的可能。基于物的不可穷尽性和“谜”性,人机交互的关系及其意义实现,不只倚赖于人的参与,也需要纳入物的“具身性”(embodied)。[45]

接下来,我将以两个案例分别论证物导向设计以一种更尊重事物的不确定性、复杂性、不可全知性,从而凸显出物的能动性以及人类的责任,并将人们从长久以来以服务商业的“消费”理性中解放出来。第一个是反转传统人机关系中人主物客状态的“布兰迪”(Blendie)厨房搅拌机(2007年);第二个是以自然为驱动(nature-driven)太阳能餐厅(The Solar Kitchen Restaurant ,2011年)。

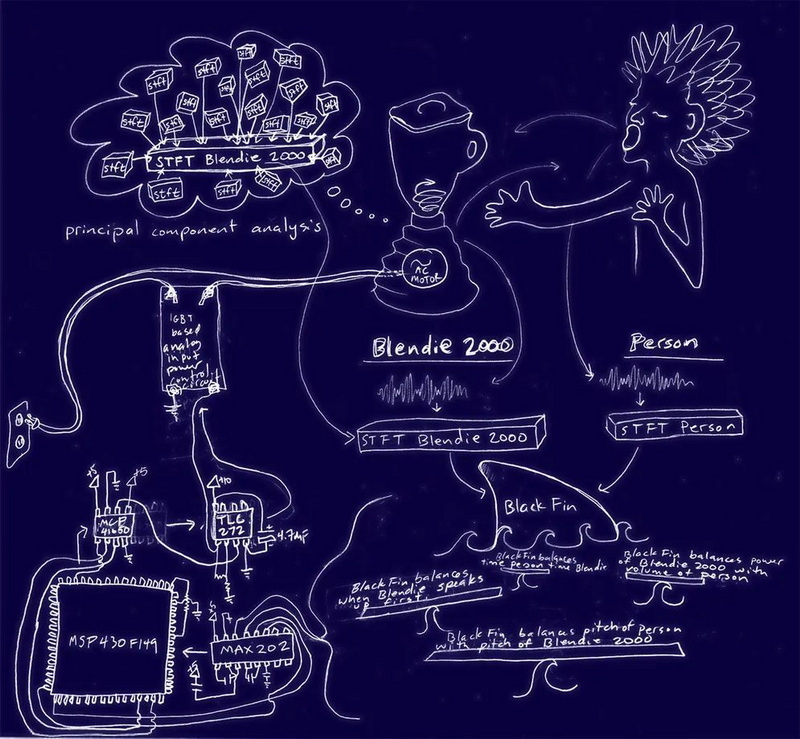

从MIT博士毕业的凯利·道布森(Kelly Dobson)便设计过一款名为“布兰迪”的厨房搅拌机。(图1)道布森在其名为《机器疗法》(Machine Therapy)的博士论文中设计一系列以物为主导的作品。[46]与传统搅拌机以手动或自动方式来使用不同,此款搅拌机需要用户去模仿它在搅拌时发出的机械噪音并以此作为启动和工作条件。如果需要发挥更大功率的搅拌机功能,用户则需要更加用力地模仿更大的机器噪音进行发音才能获得相应的功能。[47] “ 布兰迪”这类设计,调整了用户与家用电器之间、也即人与物之间单向且单一的交互关系。从OOO的视角来看,它至少体现出了人机交互方面的四点新意:首先,物不再无条件地为人提供服务,而要求人以某种方式参与其中;其次,物不再以人们通常默认的方式为人提供服务,反而更有助于产生惊喜;第三,人主物客的传统关系出现了反转,人要模仿或学习物才能收获物的功能;第四,在上述变化当中,人由此得到了另一种更有意味的关系与体验,与以往“无意识地”沉浸体验大不相同。在这种另类的人机关系网络中,比如可以毫无顾忌地像机器一样发出噪音,无处释放的压力将得到有效纾解,在某种程度而言也确实实现了道布森所言的“机器疗法”。

↑图1:“布兰迪”(Blendie),《机器疗法》(Machine Therapy),凯利·道布森(Kelly Dobson),2007

↑图2:“布兰迪”(Blendie)具身设计的草图,《机器疗法》(Machine Therapy),凯利·道布森(Kelly Dobson),2007

不同于传统餐厅程式化与高度可预期的就餐体验,马丁·圭西(Martí Guixé)的“太阳能餐厅”将就餐环境置于户外开敞空间,特意强调天气对备餐与进餐等活动的强干预性,由此凸显出就餐体验的随机性与即时性。这个项目以“太阳能”命名,显然是以太阳能作为主要供能来源,如果天气情况允许,比如在风和日丽的时候,才有可能吃上丰富的热食。在下雨或多云的天气,顾客便只能吃到沙拉或其他冷餐。餐厅团队需要及时掌握天气信息以便快速决策和行动,顾客则需要放低“必吃无疑”的心理预期,以随遇而安的态度迎接任何一种餐饮体验。每一顿饭都无法复制也无法预先准备,除了人类作为相关者的参与之外,非人类因素包括气候、场所、空气、云量、温度等以及农场食材的供给能力等,都对就餐体验发挥着不可预期的影响,从而引导顾客放弃以舒适与安全为诉求的用餐需求,并逐渐习得灵活且自然的态度,以及学会与不可预知性的相处。正因为这种无法由人的意志作为唯一驱动力的就餐体验,让人们更加关注到天气、气候等在人之外的事物,以及我与自然共存于此的伦理处境。格拉汉姆·哈曼曾在《工具存在:海德格尔与物的形而上学》一书中更新了我们对于人与工具关系的认知,也适用于理解类似“太阳能厨房”这类项目,即“绝大多数工具对于我们来说仍然是未知的,而且肯定不是我们发明的(比如大脑与血液细胞),很难在严格意义上说我们是在‘使用’它们。更准确的说法是,我们默默地依赖它们。”[48] 当人们学会接受因物存在的认识论盲点,即接纳意外与意想不到随时会发生这一事实,也就意味着人们增加了面对不确定性的韧性,也就由此打开了一个更具弹性与复杂性的意义世界。“太阳能餐厅”的启示在于,它拓展了物体间性(Inter-Objective),并将就餐体验从一种成熟可控的商业产品还原到一种人物共存的事件。[49]

↑图3马丁·圭西(Martí Guixé)的“太阳能餐厅”鸟瞰图,图片引自设计师个人网站

http://www.guixe.com/projects/guixe_project_lapin_kulta_solar_kitchen.html

↑图4 马丁·圭西(Martí Guixé)的“太阳能餐厅”,图片引自设计师个人网站

http://www.guixe.com/projects/guixe_project_lapin_kulta_solar_kitchen.html

以“布兰迪”和“太阳能厨房”等为代表的这类新兴设计,明显改变了以往传统设计以人为中心的认识论逻辑,以幽默且夸张的方式调转了人主物客的传统人机关系,反而为用户提供了因无法预判和控制而获得的惊喜与趣味。基于各种新兴技术,比如人工智能、物联网、生物基因技术、脑机接口等,物在认识论层面的“不透明性”会更为突出,其隐没程度也会更深。物导向设计等这类正视物的存余属性与撤出机制,以想象力与设计虚构,强调基于物实体与“物间性”的推测与思辨,从而勾勒出人与物共存的未来关系世界。这类新兴设计实践正在体现出越来越突出的认识论优势与方法论自由,人类世的设计理想也因此显示出了更多元且更具张力的价值维度。

结语:构建一种扁平的设计伦理共同体

新冠病毒在2020年伊始的全球肆虐及其将长时间与人类共存的现实或许会倒逼出一个“逆全球化”的情势,人类进化的历史又一次来到重要时刻,面对人类世造成的失序、失控、与失范等现象,对设计理想的反思与行动亟需一个新的知识型作为导向性纲领。长久以来人们秉持着傲慢的人类中心主义是人类世出现的重要原因,以现代性为价值主导的传统设计本体论在其中也发挥了不可忽视的影响。另一方面,也有越来越多的设计师意识到 “在21世纪,以人为本的设计从根本上被误导了。”[50] 对于设计而言,随着物联网与人工智能等新兴技术的逐渐主流化,物转向不再是一个纯粹的理论问题,而是提供了一种颇具现实意义的创新路径。OOO既有方法论层面的启发,如思辨设计的“后优化之物”(post-optimal object)[51]、也有诗意互动设计提出的“反事实之物”(counterfactual artifact)[52]等都是与传统的、以人为中心的设计本体论相异的思路;更重要的是,基于OOO的物导向设计还具有伦理价值层面的重要更新,人类必须破除以人为中心的偏见,向物及其存在投以相当地认同与理解,从而摆正自身在世界中的位置,即人类不是万物之主,人也是物的一种,人与其他非人之物“纠缠”在一起,构成一个“扁平”的本体论(Flat Ontology)。

OOO在以人为中心的设计本体论之外提供了另一种反思设计理想的可能,即接纳技术物存在的现实、也接受人机交互发生的多样化途径与方式、在人机交互过程中强调物的主体,接受技术与物的不确定性,从而唤起人的主动参与、实现人机关系的更新,并由此拓展人与世界相处的新模式。应该承认的是,从设计作为人学的本质而言,人类中心主义无法根除,即“为了人的”意义维度以及“与人相关的”意向性均无法回避。在设计的语境中,物的宿命便是要与人进行交互并产生关联。因此,需要明确指出的是,本文介绍的物导向设计,只是在“以人为中心”的设计本体论之外提供了一种增补,而不是替代。

面对人类世难题,构建“共同体”是实现设计理想与合意未来的可行路径之一。人类历史已经证明,在全球性的人类浩劫,如人类世、新冠病毒疫情等,现有的、本土的、单一的技术文化体系均无法应对挑战,我们需要以“去中心化”思路作为基础意识形态,去构建一种跨物种的命运愿景、合作逻辑和行动框架。从物作为生态系统的视角出发,“共同体”已构成了当今时代精神之核心观念。与拉图尔的行动者网络理论、维贝克的道德物化、以及布莱恩特的 “物的民主”类似,设计伦理共同体是将人与非人类都处理为不同类型的物,在“人导向”设计之外增补“物导向”设计,借此形成一种扁平化的集体关系和消解等级差异的伦理空间。非人类中心的伦理系统不仅有助于修正设计师“唯我独尊”的人类中心主义以及盲目的技术乐观主义,也将有助于推动形成一种以不确定性为价值驱动的新的设计策略。按此思路,人与非人共同作为物主体,从而构成一种去中心化的、扁平的伦理共同体,既为解决新兴技术伦理困境提供了新的认知模型,也将为后人类时代的设计实践提供了重要的价值框架。