沈从文的后半生:国家太大,历史太长,个人渺小

沈从文

1902年—1988年5月10日

120年前的12月28日,沈从文出生在一个自然风光与苗族民俗交织的小小山城——湘西凤凰。

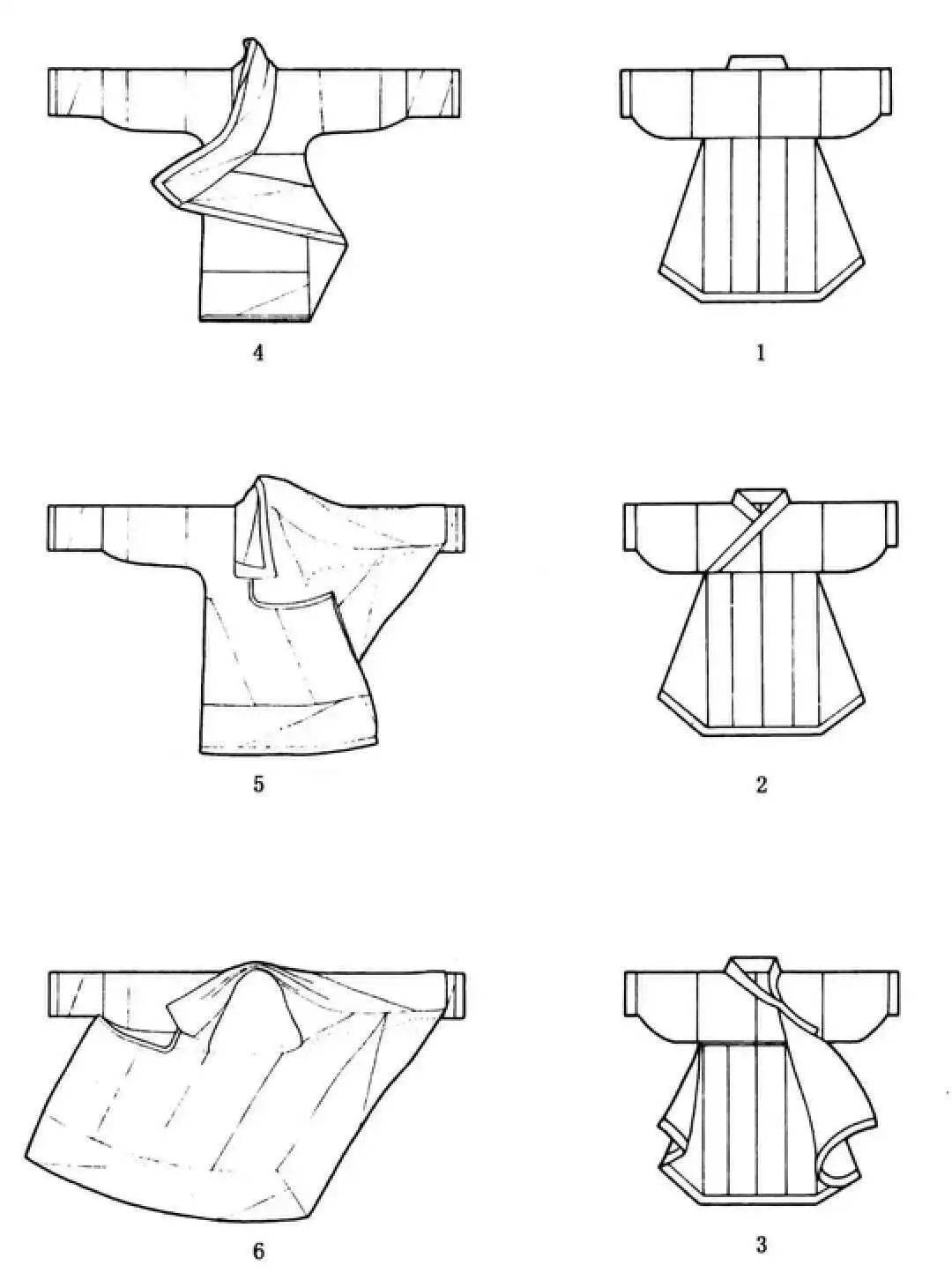

后来他成为中国现代作家中成书最多的一个,同时也是中国历史文物最重要的研究者之一——他晚年专著的《中国古代服饰研究》一书,填补了中国物质文化史上的一页空白。沈从文是研究历史的人,研究历史的人心里有另外一个时间。

“在沈从文漫长的后半生里面,时间是非常地难熬,各种各样的烦恼、屈辱、挫折,要一分钟一分钟去捱,一天一天去捱,要一点一点用自己的努力来对付想得到和想不到的事情,一点一点来做自己的事业。”在《沈从文的后半生》作者张新颖看来,如果我们把沈从文后半生这么漫长时间的经历看成一个故事的话,这个故事不是一条单一的线。

“沈从文的一生当中有两条河,一条就是汪曾祺所说的,他家乡的那条河,流过他全部的作品;还有一条河,这条河比他家乡的那条河还要长,还要宽,这就是他倾心的历史文化的长河,流过他整个后半生。他爱这条长河。”

沈从文后半生是一个时间的故事,还是一个人自我拯救的故事。

下文摘自张新颖《沈从文的后半生》,小标题为编者所拟,作家诞辰日发出,是为怀念。

1. 收拾残破

这一年沈从文四十六岁。

自抗战以来的十余年,与之前的各个时期明显不同,沈从文更加敏感于个人与时代之间密切而又紧张的关系,也更加深刻地体会到精神上的极大困惑和纠结不去的苦恼,长时间身心焦虑疲惫,少有舒心安定的时刻。

可是,在颐和园东北偏僻之处的这个园中之园,他似乎放松了下来,心情也显见地明朗。

一九四八年在颐和园霁清轩度暑假期间,沈从文计划“好好的”再“写个一二十本”文学作品。

他好像有一种重新恢复“年青”的强烈冲动。给妻子的信,又出现了十多年前“情书时期”的抒情,还多了一点幽默,更增添了一种历经生活磨砺之后的韧实。

小虎虎说:“爸爸,人家说什么你是中国托尔斯太。世界上读书人十个中就有一个知道托尔斯太,你的名字可不知道,我想你不及他。”

我说:“是的。我不如这个人。我因为结了婚,有个好太太,接着你们又来了,接着战争也来了,这十多年我都为生活不曾写什么东西。成绩不大好。比不上。”

“那要赶赶才行。”

“是的,一定要努力。我正商量姆妈,要好好的来写些。写个一二十本。”

孩子起夜睡醒,父子俩又说起话来,“听我说到‘为妈妈写的信就成《湘行散记》底本’时,就插口说:‘想不到我画的也成书封面!’我说: ‘这书里有些文章很年青,到你成大人时,它还像很年青!’他就说:‘那当然的,当然的。’”

“年青”,这个词又重复出现了,这次说的是作品。对自己的文学,他充满了温热的感情和平静的自信。

还有什么词比“年青”,更能表达作品自身的生命活力呢?十几年前的作品,现在“很年青”,将来还“很年青”——而他自己作为一个作家的将来,好像也同样清晰可见: 只要自己努力,好好来写。

而外面更大的世界,内战正酣。要说时局,从抗战结束的次年回到北平以后,让沈从文最忧心如焚、忍不住屡屡为文抒愤的,就是“民族自杀的悲剧”。

抗日战争前摄于北平

随着战争的不断绵延和扩展,他对导致民族命运大悲剧的政治是越来越绝望了。绝望的表现,是不再外求,转向自身,好像可以不理不管不顾身处其中的时政大势,专心一意于自己的社会理想和文化愿景。

他化名巴鲁爵士,从一九四七年十二月开始发表《北平通信》,继之以《怀塔塔木林》《故都新样》及《苏格拉底谈北平所需》《试谈艺术与文化》《迎接秋天》《巴鲁爵士北平通讯(第七号)》,到一九四八年十月而止。这一组“北平通信”以半文半白的语体, 宣称要以艺术和文化来洗刷灵魂、重造社会,甚至还给出了一些具体的设计和措施,荒唐滑稽,犹如痴人说梦。

似乎是不切现实的胡言谵语,正由对现实的极端沉痛而起,“痴人”之“梦”,也正有现实的针对性;而“痴人”之“痴”,则在艺术与文化。

二月起,北京大学开始筹备博物馆。沈从文不是筹委,却起劲得要命,参与工作、提出建议之外,更陆续把自己收藏的许多瓷器、贝叶经等古文物、民间工艺品,还有从云南搜集来的全部漆器,捐了出去,并且帮忙布展。新建博物馆专修科缺乏资料,他又捐出了《世界美术全集》《书道全集》等一批藏书。

沈从文、张兆和1934年春摄于达园。

九月,中国博物馆协会北方委员集会,沈从文撰文《收拾残破——文物保卫一种看法》,指出:“与其向他方面作无效呼吁,不如从本身加以注意,看看是不是还可作点事。”他倡议“在能力范围内,当前可做的”几件事是:

一、故宫博物院的改造设计;

二、专科以上文物馆的设立;

三、文化史或美术史图录的编印;

四、扩大省县市博物馆,注重地方性文物与民俗工艺品收集。

文章最后说:“题目是‘收拾残破’,私意从此作起会为国家带来一回真正的‘文艺复兴’!”

沈从文工作的一个重心,到这个时候已经显示出来了:由艺术与文化的理想出发,落实到了历史文物方面的具体事情。

文物方面的状况虽然“残破”,犹可“收拾”,还能够“作点事”;而另一种工作——文学,要面对的现实,则更加严峻。

2. 妥协的路

十一月七日(一九四八年)晚,北京大学“方向社”在蔡孑民先生纪念堂召开“今日文学的方向”座谈会。

辽沈战役已经结束,平津战役迫在眉睫,在历史大转折的前夕讨论文学的“方向”,自然不会只是一个单纯的文学议题。果然就谈到了政治, 沈从文把它比喻成“红绿灯”,而文学是不是需要用“红绿灯”来限制呢?

废[名]:第一次大战以来,中外都无好作品。文学变了。欧战 以前的文学家确能推动社会,如俄国的小说家们。现在不同了,看见红灯,不让你走,就不走了!

沈[从文]:我的意思是文学是否在接受政治的影响以外,还可以修正政治,是否只是单方面的守规矩而已?

废[名]:这规矩不是那意思。 你要把他钉上十字架,他无法反抗,但也无法使他真正服从。文学家只有心里有无光明的问题,别无其他。

沈[从文]:但如何使光明更光明呢?这即是问题。

因战事逼近,十一月八日,沈从文所编的天津《益世报·文学周刊》停刊;十日,他和周定一合编的《平明日报·星期艺文》停刊。

十日这天,他拿出自己的一本旧书,一九二八年新月书店出版的《阿丽思中国游记》,做校改,在书页上写下一句“痛苦中校本书三章”。十二月六日,继续校改,写下:“ 越看越难受,这有些什么用?” “一面是千万人在为争取一点原则而死亡,一面是万万人为这变而彷徨忧惧,这些文章存在有什么意义?”

沈从文很快就清醒地认识到,北大座谈会所讨论的“红绿灯”问题,是一个不需要、也不可能再讨论的问题,因为 即将来临的新时代所要求的文学,不是像他习惯的那样从“思”字出发,而是必须用“信”字起步,也就是说,必须把政治和政治的要求作为一个无可怀疑的前提接受下来,再来进行写作。

晚年沈从文伏案写字

看清楚了这一点,他也就对自己的文学命运有了明确的预感。

至少在表述的文字上,沈从文是相当克制和平静的。“……不幸的是社会发展取突变方式,这些人(中年一代)配合现实不来,许多努力得来的成就,在时代一切价值重估情况中,自不免都若毫无意义可言。这其中自然有的是悲剧, 年青人能理解这悲剧所自来,不为一时不公平论断所蔽,就很够了。”

一九四八年的最后一天,他在《传奇不奇》文稿后题识:“卅七年末一日重看, 这故事想已无希望完成。” 《传奇不奇》是他最后发表的小说,一九四七年十一月刊于朱光潜主编的《文学杂志》,是《赤魇》《雪晴》《巧秀与冬生》的接续,这一个系列本来计划中还有续篇。

这一天,他给同事周定一写了个条幅,临史孝山《出师颂》,落款处写“三十七年除日封笔试纸”。“封笔”,也就是对文学的决定了。

3. 解放前的最后一个文件

一九四九年来了。沈从文虽然对自己的命运有明确的预感,但他还是没有料想到会发生这样的事:

“一月上旬,北京大学贴出一批声讨他的大标语和壁报,同时用壁报转抄郭沫若《斥反动文艺》全文(在这篇文章里,郭沫若以严厉的口气批评了“红黄蓝白黑”5种“反动文艺”。沈从文作为“桃红文艺”的代表,遭到了郭沫若一支大笔的横扫);时隔不久又收到恐吓信,他预感即使停笔,也必将受到无法忍受的清算。在强烈刺激下陷入空前的孤立感, 一月中旬,发展成精神失常。”

一月初,沈从文在旧作《绿魇》文末写了这么一段话:“ 我应当休息了,神经已发展到一个我能适应的最高点上。我不毁也会疯去。”

“最高点”,也即是说,再下去,就要出问题,毁或者疯。沈从文清醒如此。“我应当休息了”,“休息”,指的是死。

沈从文精神上的状况牵动了朋友们的关切和担忧,梁思成、程应铨同在二十七日写信,邀请沈从文到清华园休养。二十八日,这天是农历除夕,罗念生一早就陪伴沈从文从围困的城里前往已经解放了的城外的清华园。

大年初二,一月三十日,在张兆和当日致他的信上,沈从文写了许多批语,其中一段是这样的:

给我不太痛苦的休息,不用醒,就好了,我说的全无人明白。没有一个朋友肯明白敢明白我并不疯。大家都支吾开去,都怕参预。

同信批语中另有一段相类的文字:

我没有前提,只是希望有个不太难堪的结尾。没有人肯明白,都支吾过去。完全在孤立中。孤立而绝望,我本不具有生存的幻望。我应当那么休息了!

这两段文字相当触目,触目的原因还不在于不承认自己的“疯”,而在于尖利地指出周围的人没有一个“肯明白敢明白”,“都支吾开去”。在此,沈从文把自己跟几乎所有的朋友区别、隔绝开来,区别、隔绝的根据,说白了就是: 在社会和历史的大变局中,周围的人都能顺时应变,或者得过且过,而他自己却不能如此、不肯如此。

沈从文夫妇一九四八年夏与友人在颐和园。前排左起:梁思成林徽因夫妇、张奚若夫人、杨振声。

沈从文在清华园住了一个多星期,返回到城里时,北平已经和平解放。但他的病仍在发展过程中。

就是在精神几近崩溃的二月至三月间,沈从文写了两篇长长的自传,即《一个人的自白》和《关于西南漆器及其他》,在后一篇的末页,加了一个注:“ 解放前最后一个文件”。“解放”,在这里指的是“解脱”。

三月二十八日上午,沈从文在家里自杀,“用剃刀把自己颈子划破,两腕脉管也割伤,又喝了一些煤油”。张兆和的堂弟张中和来沈家,发现门从里面顶着,情急之下破窗而入。家人马上把沈从文送往医院急救,然后转入精神病防治院。

4. “牺牲在时代中的悲剧标本”

自杀遇救后,沈从文的反应似乎不像此前那么激烈了,表面上张力好像松弛下来,用他自己的话来说,是“悲剧转入谧静”。他在“谧静”中分析自己,检讨自己。“疯狂”,似乎也是“谧静”中的“疯狂”。

四月六日,他在精神病院写了整整一上午日记。“在晨光中,世界或社会,必然从一个‘常’而有继续性中动着,发展着。我却依然如游离于这个以外,而游离的延续,也就必然会带来更多的缠缚。可是我始终不明白我应搁在什么位置上为合宜。……迫害感且将终生不易去掉。”

“昨杨刚来带了几份报纸,可稍知国家近一星期以来的种种发展。读四月二日《人民日报》的副刊,写几个女英雄的事迹,使我感动而且惭愧。同时也看出文学必然和宣传而为一,方能具教育多数意义和效果。比起个人自由主义的用笔方式说来,白羽实有贡献。对人民教育意义上,实有贡献。 把我过去对于文学观点完全摧毁了。无保留的摧毁了。搁笔是必然的,必须的。”

他计划停止头脑思索,去从事手足劳动,甚至劳役终生。能够接受命运,不是想通了,而是梦醒了。

四月出院后,北京大学国文系已经没有沈从文的课程。北大博物馆由校内向东厂胡同新址迁移,他抱病自愿参加工作,为筹备和布置瓷器、漆器、织造、苗民刺绣等专题展览尽了最大的努力。

五月三十日,沈从文在静夜中随手写下一篇文字,题为《五月卅下十点北平宿舍》,记录和描述他当时的精神情形:

“有种空洞游离感起于心中深处,我似乎完全孤立于人间,我似乎和一个群的哀乐全隔绝了。”

后来又写道:

“世界在动,一切在动,我却静止而悲悯的望见一切,自己却无分,凡事无分。我没有疯!可是,为什么家庭还照旧,我却如此孤立无援无助的存在。为什么?究竟为什么?你回答我。”

这种对比实在太悬殊了:一个群的状态、世界的状态和个我的状态截然相反。一个并没有巨大神力的普通人,身处历史和时代的狂涛洪流中, 一方面是他自己不愿意顺势应变,想保持不动,不与泥沙俱下,从“识时务”者的“明智”观点来看,这当然是一种“疯狂”; 另一方面,其实不仅仅是他愿意不愿意的问题, 新的时代确确实实把他排斥在外,他因被排斥而困惑,而委屈,而恐惧,而悲悯。

在最想不清楚自己,最孤立无告的时候,他想到了翠翠。而且,他想到翠翠的时候,用的是将来时态,用的第二人称,就像在和翠翠说话,在喊着翠翠:

夜静得离奇。端午快来了,家乡中一定是还有龙船下河。翠翠,翠翠,你是在一零四小房间中酣睡,还是在杜鹃声中想起我,在我死去以后还想起我?……

我在搜寻丧失了的我。

很奇怪,为什么夜中那么静。我想喊一声,想哭一哭,想不出我是谁,原来那个我在什么地方去了呢?就是我手中的笔,为什么一下子会光彩全失,每个字都若冻结到纸上,完全失去相互间联系,失去意义?

电影《边城》1992

九月八日,致信丁玲,此举可以看作把自己从疯毁中救出的主动性行为。

沈从文在信中说自己“ 是一个牺牲于时代中的悲剧标本”,“为补救改正,或放弃文学,来用史部杂知识和对于工艺美术的热忱与理解,使之好好结合,来研究古代工艺美术史”。他说放弃写作并不惋惜,“有的是少壮和文豪,我大可退出,看看他人表演”。

5. 一个解说员和一个参观者

一九五〇年十二月,沈从文从革命大学毕业。革大学习结束,他又回到了博物馆,名分是设计员,做研究。

说到为观众做解说员,后来有不少人以此而为沈从文不平;但就当时情形看,这倒可能是他在博物馆上班时感到最为放松、活跃、有意义的时候。

沈从文除了在博物馆上班,春季开学后,还在辅仁大学兼课,每周两个学时,教散文习作。这个兼课,也只不过是离开北京大学后所保留的“尾巴”而已,沈从文的课堂可谓冷落,“一星期二小时课,五个学生只二三同学还对学习有点点兴趣”。

仍然有人劝他写小说,他感慨道:“ 你说人民需要我写小说,我已不知谁是要我再用笔的人民?两年余来,凡是旧日朋友通隔绝了。凡事都十分生疏。”

沈从文 中国古代服饰研究

一九五三年,朝鲜停战,王㐨第一次到北京,有一天一个人去看历史博物馆。晚年口述当时情景,历历在目:

我刚一进门,一个穿着白衬衫的五十来岁的人就站起来,跟着我看,然后就跟我讲。我记得那是铜镜展柜,唐宋的铜镜,几十面,一个柜子。这一个柜子就给我讲了两三个小时,使我非常感动。两个人约好了第二天再来看。我就这样一个星期看完了这个西朝房。看东朝房只用了几个小时,看西朝房就用了一个星期。那个时候我有许多问题,对文物可以说一窍不通,这位讲解员就非常耐心给我讲,就像教幼儿园的孩子一样。

在这期间,我们每天中午就到劳动人民文化宫,就是原来的太庙,去吃一个面包,吃一只香蕉,算是午饭。吃完了饭说说话,问问朝鲜的战争情况和巴金到朝鲜的情况。巴金到朝鲜就在我们军里去体验生活的,梅兰芳我也都遇到了。问问这些情况,并且带我到他家里去吃饭,好像是吃面条。那个时候看到先生的夫人,那么年轻,就像二十几岁一样,不怎么说话。先生就说呀……妈妈,你快过来听一下巴金在朝鲜的情况。叫我讲那个战争的一些问题和情况,他说战争是个立体的,他也当过兵。

我就更纳闷啦!我一直没有问陪我看展览的这么博学的一位老先生是什么人,什么名字,越来越不好问。到分手的时候就非问不可啊。我说:“这么多天你陪我,我一直张不开口问你尊姓大名。我非常感谢你花了这么多时间。”他说他是沈从文,我吃一大惊。

……

一直到一九七九年,我才有机会当面问沈先生。我说沈先生,我认识你的时候,简直是一个谜,你这个人完全跟你小说脱节。文字写得很美,那是文如其人,可以这么说;那些故事那么野,那么浪漫,跟别人的那么不同,又吸引人又叫人觉得新鲜,这是怎么回事?我原来以为你是一个荒唐人,就像那编荒唐故事的那种荒唐人一样,说亲身经历哪!

沈先生告诉我,他说做人要规矩,写小说要调皮,不调皮怎么能写成小说呢?说得把我心里一个从一九五三年到一九七九年这么长过程的谜解开了。……此后我每年出差只要到北京,都去探望他,看他在做什么工作。他给我讲解一些重要展览,带我去听罗尔纲的太平天国史,在政协礼堂里听的,罗尔纲是他的学生。那时候最时髦讲解政治斗争,讲农民运动、农民革命。听完了以后,他说我们都是来听天书的。

(王㐨口述,见《章服之实》,王亚蓉编著,北京:世界图书出版公司,2013年)

考古学家王㐨与沈从文的忘年交长达三十五载,是沈从文晚年工作中最得力的合作者。(王亚蓉摄)

6. “我和我的读者,都共同将近老去了”

一九五六年十月十日,一个五十多岁的人走进山东师范学院。门房问他是干什么的,他说:“什么也不干。”门房笑了。他在文物室看了两个钟头。上午散学,学生们拥挤着出门去食堂,他夹在中间挤来挤去,没有一个人认识。他觉得这样极有意思;又想,即使“报上名来”,也没有人知道他是谁。

不知怎么一转念,想到了老朋友巴金:“如果听说是巴金,大致不到半小时,就传遍了全校。”接着又有点负气但到底还是泰然地想道,“我想还是在他们中挤来挤去好一些, 没有人知道我是干什么的,我自己倒知道。如到人都知道我,我大致就快到不知道自己究竟是干什么的了”。

这一年提出并逐步实施“百花齐放,百家争鸣”方针,所形成的“早春天气”一直延续到一九五七年的头几个月,形势开始出乎意料地直转急下。沈从文因为拒绝了有关“鸣放”的约稿和采访,幸免此劫,但许多熟人和朋友就没有这么幸运了。

他跟大哥信里说:“可惜的还是写短篇的能力,一失去,想找回来,不容易……人难成而易毁……” 说起这点他当然会有伤感,特别是想到早年的抱负的时候:“三十年前用笔时,只想把纪录突过契诃夫。”好在他另有安心的事业:“现在又变成了半瓶醋的文物专家。而且有欲罢不能情形。聊以解嘲,也可用古人说‘失之东隅,收之桑榆’自慰。若又因此出毛病,那就真是天知道是怎么办才好了。”

本书是沈从文有关文物与艺术研究论文集,共收录其48篇研究论著。

沈从文写信嘱咐妻子把仅有的几百元存款捐给凤凰办中学,“将来如有钱,还是得学你爸爸……许多对人民有益的事,要从看不见处去作,才真是尽心……”张兆和的父亲张冀牖二十年代独资兴办了苏州乐益女中,沈从文可是把自己装牙齿的钱也捐了。

还是在“早春天气”里,人民文学出版社准备出版沈从文的小说选,一九五七年一月他就着手搜集自己的旧作进行编选, 但同时心里很清楚,“这个选集即或印出来,大致也不会有多少读者,只不过是供一小部分教书的作参考材料,同时让国外各方面明白中国并不忽视‘五四作家’,还有机会把作品重印而已”。

清醒到这样的程度,自然就不会欢欣鼓舞;而想到当年写作时曾经怀有的巨大野心——“拿作品到世界上去和世界第一流短篇作家或文学史上第一等短篇作品竞赛成就”——便不能不倍增伤感:“ 过去看契诃夫小说时,好像一部分是自己写的。……现在来看看自己过去的写作,倒像是看别人的作品,或另一世纪的作品,也可说是‘古典’的作品了。不仅不像是自己写的,也不像是自己能够写成的。

十月,《沈从文小说选集》印出来了,收旧作二十二篇,约三十万字。这是他一九四九年后第一次出版旧作,他告诉大哥这个消息,不但没有显出多么高兴,还吐了口在心里压抑了很久的不平之气:

“解放后,有些人写近代文学史,我的大堆作品他看也不看,就用三五百字贬得我一文不值,听说还译成俄文,现在这个人已死了,这本文学史却在市面流行,中学教员既无从读我的书,谈五四以来成就,多根据那些论断,因此我这本小书的出版,是否能卖多少,也只有天知道!这也真就是奇怪的事,一个人不断努力三十年工作,却会让人用三五百字骂倒,而且许多人也就相信以为真。令人感到毁誉的可怕,好像凡事无是非可言。看到那些不公的批评,除灰心以外还感到一种悲悯心情,想要向他们说:‘你们是在作什么聪明事?你那种诽谤,对国家上算?你不觉得你那个批评近于说谎?’”

这样的激愤,自然不会写进书的《题记》,他在《题记》里只是说,“我和我的读者,都共同将近老去了……” 这句话夹在长长的文字中间,像没人会在意的一声低微的叹息。

一九七四年冬,在张兆和居住的小羊宜宾胡同的宿舍院中。

7. “一个健康的选择”之后

沈从文 赴美的首场讲演是一九八〇年 ,在哥伦比亚大学,夏志清主持,傅汉思翻译。哥大的海报尊称他是“中国当代最伟大的在世作家”,他讲《二十年代的中国新文学》,谈的是他个人到北京开始写作最初几年的情形,末尾说:

“我今年七十八岁,依照新规定,文物过八十年代即不可运出国外,我也快到禁止出口文物年龄了。……所以我在今天和各位专家见见面,真是一生极大愉快事。”

听众中不少人已经老了:如在三十多年前即和金隄翻译出版了沈从文小说第一个英译本的白英(Robert Payne),这个译本叫《中国土地:沈从文小说集》,伦敦George Allen&Unwin有限公司一九四七年出版;还有一位七十多岁的老先生,老远赶来,沈从文讲完后他站起来向当年的老师报名报到,报他是哪一年的学生。 沈从文几乎每到一处,总会有他的老学生,其中主要是西南联大时期的年轻朋友。

沈从文当然知道,有些听众可能更感兴趣于他的曲折经历,期待听到他的受难“证词”;可是他没有去投合这种心理,只讲自己真正想讲的东西。十一月二十四日在圣若望大学讲《从新文学转到历史文物》,最后平静而诚恳地说:

许多在日本、美国的朋友,为我不写小说而觉得惋惜,事实上并不值得惋惜。因为社会变动太大,我今天之所以有机会在这里与各位谈这些故事,就证明了我并不因为社会变动而丧气。社会变动是必然的现象。我们中国有句俗话说:“塞翁失马,焉知非福!”在中国近三十年的剧烈变动情况中,我许多很好很有成就的旧同行,老同事,都因为来不及适应这个环境中的新变化成了古人(老舍,傅雷和他的夫人朱梅馥,沈从文相识几十年的朋友陈梦家,等)。我现在居然能在这里很快乐的和各位谈谈这些事情,证明我在适应环境上,至少作了一个健康的选择,并不是消极的退隐。特别是国家变动大,社会变动过程太激烈了,许多人在运动当中都牺牲后,就更需要有人更顽强坚持工作,才能保留下一些东西。

在旧金山期间。二月七日下午,旧金山东风书店特意安排了一个沈从文与读者的见面会,时值书店举办“白先勇作品周”,白先勇得知沈从文来到了旧金山,特意从美国南部赶来,于是一老一少两个作家,联袂出现。白先勇致辞说:沈先生是他最崇敬的一位中国作家,他从小就熟悉沈先生作品中的许多栩栩如生人物。……人生短暂,艺术常存,沈先生的小说从卅年代直到现在,仍然放射着耀眼的光辉。这期间,中国经历了多大的变动,但是,艺术可以战胜一切。今天大家来瞻仰沈先生的风采,就是一个证明。

英国《龙的心》摄制组一九八二年春天来到沈从文狭小的寓所采访,他说了许多话:“我一生从事文学创作,从不知道什么叫‘创新’和‘突破’, 我只知道‘完成’, ……克服困难去‘完成’。”“…… 我一生的经验和信心就是,不相信权力,只相信智慧。”