北大的才女为天下第一淫书翻案

来源:凤凰网知之 作者:一条

田晓菲,6岁写诗,10岁就把英文诗《贝奥武夫》翻译成中文,13岁被北大破格录取,27岁成为哈佛大学有史以来最年轻的博士,34岁被破格提拔为哈佛大学最年轻的终身教授。

专业的学术论著之外,她也写了诸多散文随笔,如《赭城》《留白》。《秋水堂论金瓶梅》2001年写成,2003年出版,甫一问世便引起轰动,她以女性视角,大胆提出种种论断:

《金瓶梅》实在比《红楼梦》更好,这是一部熟女而非少女才能欣赏的小说,比起贾宝玉、林黛玉,我们其实离西门庆、潘金莲更近,《金瓶梅》是真正属于中国人的小说,表面写性,实际写的是权力与政治……

田晓菲,最近十年她致力于研究中国中古时期的文学与文化,两度担任哈佛大学东亚地域研究院主任。

我们请她谈谈近二十年后重看金瓶的感受,“《金瓶梅》是一部小型史书,我们中国的百姓,就在这‘豪华事已空’的大背景下,一代一代生死,一代一代歌哭。”

自述 | 田晓菲 编辑 | 石鸣

写《秋水堂论金瓶梅》时,田晓菲刚满29岁,和丈夫宇文所安结婚不久,在哈佛大学东亚系当讲师。

她虽是自小聪慧的神童,对《金瓶梅》也并不感冒。家里有这部书,她懒得看:打开一翻,真个满纸“老婆舌头”,夜叉变相。直到二十三岁,为了准备哈佛的博士资格考试,才第一次通读此书,还是“勉强为之”。

没想到,又过了五年,她二十八岁时,暑假里打开一套绣像本《金瓶梅》消遣。“当读到最后一页,掩卷而起的时候,竟觉得《金瓶梅》实在比《红楼梦》更好。”

2001年1月,她开始动笔写作《秋水堂论金瓶梅》,逐日逐回评点,“自娱自乐”,全书一百回,她写了一百天。

她自称这是她做学术研究以来“写得最放荡恣肆的文字”,全书论断常常从感性出发,一针见血,一语中的,一笔挑出原文中的草蛇灰线、伏埋千里,读者纷纷大呼过瘾,“看得我惊心动魄”,“打开了《金瓶梅》的另一扇门”。

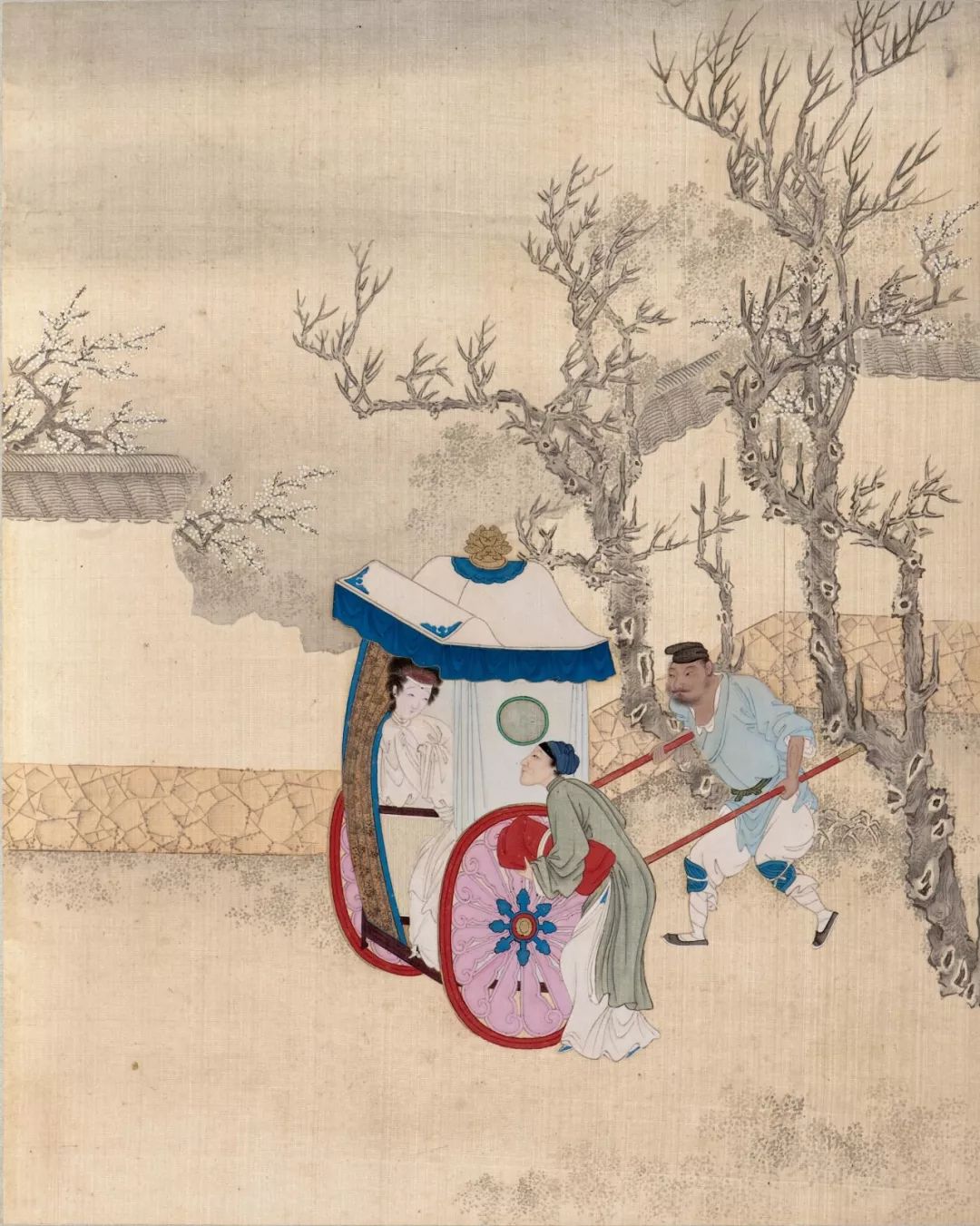

西门庆梳拢李桂姐

《金瓶梅》是中国第一部描写家庭生活的长篇小说,书名得自书中的三个女主角——潘金莲、李瓶儿、庞春梅,她们都是西门庆的小妾。全书共一百回,从《水浒传》武松打虎、潘金莲和西门庆偷情一段生发开来,假如西门庆并没有被武松打死,将会怎样?

《金瓶梅》堪称近代以来的一部奇书。它不同于《三国》《水浒》《西游》,这些小说正式诞生之前都有平话本或其他祖本,而《金瓶梅》仿佛是凭空突然冒出来的。

对《金瓶梅》作者的真实身份的猜测,从明代末期就已经开始,到现在据说已经有五十多个不同的候选人。最荒唐的一个猜测,是说嘉靖大名士王世贞为父报仇,写了此书,写完后用毒药浸泡书页,然后献给仇人,仇人翻书,要用手指沾口水,等书翻完了,人也就中毒身亡了。

“这个荒唐的故事,好像一只小小的爪子,一直抓着我的想象,”田晓菲在《留白》中写道,“《金瓶梅》这部书自己,简直就好像一般人眼里的潘金莲,她的魅力不可抵挡,她的诱惑是致命的。”

“秋水堂”是田晓菲的斋号,“秋水”是她的笔名,来自《庄子·秋水篇》,“是我最喜爱的篇章”。

摄于今年夏天(摄影:GION)

以下是田晓菲的自述:

《秋水堂论金瓶梅》这本书,我的写作方式很特别:第一,不像是我写其他书那样经过久久准备和酝酿;第二,是一天一回这么写出来的,从来没有这么系统地做过;第三,没有把它当成一本书来写,也没有想过要出版。

写完这本书之后,再无重大的、脱胎换骨式的改动。这本书和我的其他书相比,可以说代表了一个人生的“瞬间”,这种瞬间发生于一时一地,发生得很自然,而且过去就不会再有了。

《金瓶梅》比《红楼梦》更好

熟读“金瓶”之后,会发现“红楼”全是由“金瓶”脱化而来。小到撕一把扇子和行酒令隐喻结局,大到人物安插、全书结构。以各色花朵比喻美人,以季节更换暗示炎凉,以唱曲、酒令寓人物心情、命运,“红楼”处处受“金瓶”的影响。

比起“红楼”,“金瓶”却是横空出世。我对《金瓶梅》佩服不置,有一个原因就是那位作者是个绝无依傍的奇才,《红楼》作者学它学得再好,是相对的创新而不是绝对的创新,所以单从这一方面来说已落下乘。

二十世纪四十年代,作家张爱玲曾发问:“何以《红楼梦》比较通俗得多,只听见有熟读《红楼梦》的,而不大有熟读《金瓶梅》的?”

有一个重要的因素注定了《金瓶梅》不能成为家喻户晓、有口皆碑的“通俗小说”:大众读者喜欢的,并非我们想象的那样一定是“色情与暴力”,而是小布尔乔亚式的伤感与浪漫,张爱玲所谓的“温婉、感伤、小市民道德的爱情故事”。

《红楼梦》自始至终写得“温柔敦厚”,从来都在人生最凄惨最丑恶的情景上遮一层轻纱。它是贾府的肥皂剧,既响应了一般人对富贵豪华生活的幻想,也以宝哥哥林妹妹的精神恋爱满足了人们对罗曼斯的永恒的渴望。

《金瓶梅》却锐利清晰,于大千世界无所不包,无所不见,更把人生之鲜血淋漓、丑恶可怕之处一一揭示给人看,难怪多数人皆掩面而去。

潘金莲激打孙雪娥

成人世界在宝玉与《红楼梦》作者的眼中,都是可怕、可厌、可恼的,作者写贾琏和多姑娘做爱,用了“丑态毕露”四字,大概可以概括《红楼梦》对于成人世界的态度。

《红楼梦》所最为用心的地方,只是宝玉和他眼中的一班“头一等”女孩儿,对赵姨娘、贾琏、贾芹这样的人物已经没有什么耐心与同情,就更无论等而下之的,比如那些常惹得宝玉恨恨的老婆子们,晴雯的嫂子,或者善姐与秋桐。

《金瓶梅》所写的,却正是《红楼梦》里常常一带而过的、而且总是以厌恶的笔调描写的中年男子与妇女的世界。成人要为衣食奔忙,要盘算经济,要养家糊口,而成人的情爱总是与性爱密不可分。

《金瓶梅》里的几个主要女性角色,年龄都在二十岁以上,潘金莲初遇西门庆时二十五岁,李瓶儿二十三岁,孟玉楼二十九岁,王六儿二十九岁。在以十五岁为女子成年期的古中国,她们可算是半老徐娘。然而,这样一班“久惯牢成”的“中年”妇人,“金瓶”作者却写出了她们的美,她们的魅力。

傻帮闲趋奉闹华筵

第六十五回瓶儿出殡,西门庆来到瓶儿屋里凭吊,夜里守夜,白日间供养茶饭,一举一动都好像李瓶儿还在人世,旁边的丫鬟养娘看了都忍不住掩面而哭。

然而,紧接着这一段伤心的文字,我们便看到这一天夜半西门庆与奶妈如意儿的初次偷情:“两个搂在被窝里,不胜欢娱。”次日,西门庆寻出李瓶儿的四根簪儿赏她,“老婆磕头谢了”。

第六十七回,西门庆在书房独眠,梦见李瓶儿,二人抱头痛哭。紧接着就描写金莲来到书房,一眼看出西门庆哭过,说了一番醋话,把西门庆完全拉回了现实人生,两人开始亲热,西门庆教金莲“品箫”。

很多读者看到这样的描写,一定会觉得西门庆毫无心肝:怎么可以守灵的时候偷情,把相思梦和品箫连在一起?然而,这正是《金瓶梅》一书的深厚之处,它直接进入人性深不可测的部分。

《金瓶梅》的作者深深知道这个世界不存在纯粹单一的东西。西门庆为瓶儿而流的眼泪是真实的,金莲的吃醋是真实的,西门庆对金莲的惭愧也是真实的,企图用做爱来安抚金莲,同时填补内心因失去瓶儿感到的空虚,也还是真实的。

真正的感情可以和自私的欲望并存,而那表面看起来是淫荡的东西,可能只不过是人性的软弱而已。《金瓶梅》最伟大的地方之一,就是能放笔写出人生的复杂和多元,能在一块破烂抹布的肮脏褶皱中看到它的灵魂。

守孤灵半夜口脂香

《金瓶梅》中的性描写是大家之笔

有人统计过,《金瓶梅》这部百万字的书,性描写从字数上来说占不到百分之一,就算最宽泛最广义地定义“性描写”,也还是占全书字数不到百分之三。

这样说来,如果一个读者用“性”来概括《金瓶梅》,就好比进入一个艺术博物馆,见到一件古希腊裸体雕像,眼睛只盯着雕像的性器惊诧不置,这不反映艺术家的什么,只能反映出这个观者自身的兴趣/性趣和取向。

有人认为大名士、大作家如此不堪地描写性生活不可能,倘真如此,那也太小看了大名士大作家,真是以羞答答扭扭捏捏的小布尔乔亚之心来忖人了。《金瓶梅》人物在做爱之中的言行,小作家怎么有眼光有技巧有勇气写得出来?

《金瓶梅》的性描写在我看来不是色情描写。色情小说旨在用色来煽动和打动读者的欲念,“色”本身即是描写的目的。但是《金瓶梅》的性描写有几个方面的作用:推动情节发展,描写人物性格,表现小说“由色入空“的主题。

《金瓶梅》的性描写完全和人物和情节交织成篇,少数是黑色喜剧性的和荒诞可笑的,几乎没有任何优美和愉悦的,没有故意要煽动读者的,因为作者通过这些描写要表现的,往往不是“色”的纠葛,而是“权力”的纠葛。

潘金莲私仆受辱

有着全书最著名的性描写的第二十七回“李瓶儿私语翡翠轩 潘金莲醉闹葡萄架”,其旖旎情色仿佛一幅浓艳的工笔画,然而这幅画有一个严酷的黑色框架:它以权力与暴力的滥用开始,以“只怕他看见打你”的警告结束。身体的暴力,包括西门庆对潘金莲所行使的性暴力,与语言的暴力纠结在一起。

到第七十九回,西门庆将死,死前与潘金莲做爱的描写,处处回应第二十七回。区别在于彼时乐趣属于西门庆,这一次,乐趣却完全属于金莲。

上次金莲昏迷过去,醒来后对西门庆说:“我如今头目森森然,不知所以。”这次却是西门庆昏迷过去,醒来后对金莲说了同样的话。作者在提醒读者,金莲对西门庆所做的一切(潘金莲喂西门庆过量春药,是把他推向暴死的直接导火索——编者注),也无不是在“回报”西门庆而已。

李瓶儿迎奸赴会

自从瓶儿嫁入西门庆家,就极少再描写二人做爱情景。仅有的两次直接描写二人做爱即是第二十七回和第五十回,都写瓶儿身体不适,不能尽情享受,只是随顺西门庆而已,而每一次西门庆对之都相当体谅。

及至瓶儿生了官哥儿,西门庆与瓶儿越来越像是一夫一妻过日子。而且作者再也不肯描写西门庆与潘金莲的做爱情景,只用“上床歇宿不题”,“如被底鸳鸯、帐中鸾凤”这样的字眼笼统过去。这是在表现自从瓶儿生子,金莲屡因嫉妒出言讽刺而触西门庆之怒,西门庆对金莲的感情和兴趣不如从前。

第六十一回,西门庆与王六儿、潘金莲的狂淫,既预兆了七十九回中他的死,而且无不被中间穿插的关于瓶儿的文字涂抹上了一层奇异的悲哀。

因为有瓶儿的微笑、叹息和落泪,我们恍然觉得那赤裸的描写——尤其是绣像本那毫无含蓄与体面可言的题目“西门庆乘醉烧阴户 李瓶儿带病宴重阳”——仿佛一种地狱变相,一支在情欲的火焰中摇曳的金莲。

如果我们用中国传统小说的美学观和价值观来解释,甚至可以说作者是在有意唤醒读者对性的厌惧,为小说结局的高僧幻度、由色入空做出铺垫。

李瓶儿病缠死孽

《金瓶梅》说透了中国人的死亡恐惧

诚如孙述宇所言:“写死亡是《金瓶梅》的特色。一般人道听途说,以为这本书的特色是床笫间事,不知床笫是晚明文学的家常,死亡才是《金瓶梅》作者独特关心的事。”

秋属金,《金瓶梅》是一部秋天的书。它起于秋天:西门庆在小说里面说的第一句话,就是“如今是九月廿五日了”。它结束于秋天:永福寺肃杀的“金风”之中。

秋天是万物凋零、收成、结果、盘算、水落石出的季节,到秋天,一切都冷落和清楚很多。死亡的阴影笼罩着整个第一回,而第一回中的众多伏笔就好像埋伏下的许多金戈铁马,过后都要一一杀将出来。

全书凡三次写清明,一次在第二十五回,“吴月娘春昼秋千”,西门庆的几房妻妾全都娶齐,正妻吴月娘带领众姐妹在后花园打秋千。第二次在第四十八回,那是西门庆的全盛时期,生子、加官、大修祖宗坟墓,带领全家前来祭祀,场面极为铺张热闹。第三次在第八十九回,西门庆已死,家眷散落,寡妇上坟的凄凉与前文的热闹正好形成对照。

在《金瓶梅》之前,大概还没有哪部小说如此恣肆地畅写清明节。《金瓶梅》里面的清明节不仅仅是一个背景,而是情节本身的一个重要组成部分,是一个有重要象征意义的意象。

李瓶儿睹物哭官哥

第五十九回,写官哥儿之死,在古代社会,婴儿死亡率极高,但是在中国叙事文学里,这是第一次看到详细地描写一个婴儿从病到死的全过程。

第六十二回,写李瓶儿之死,“西门庆大哭李瓶儿”,此前我们从未看到过如此生动而深刻地刻画情人之间死别之悲者。然而,最令我们目眩神迷的,是看作者如何以生来写死。

他给我们看那将死的人,缓慢而无可挽回地,向黑暗的深渊滑落,而围绕在她身边的人们,没有一个可以分担她的恐惧,没有一个真心同情她的哀伤,个个自私而冷漠地陷在自己小小的烦恼利害圈子里面,甚至暗自期盼着她的速死,以便夺宠或者夺财;就连她所爱的男人,也沉溺于一己的贪欲,局限于浅薄的性格,不能给她带来任何安慰。

《金瓶梅》作者是深深地爱着他笔下的色之世界的,归根结底,作者只是在写色的无奈,色的悲哀而已。

他给我们读者看到这些人物所一心逃避而又终于不能逃避的东西,然而所有的人物,都深深地沉溺于红尘世界的喜怒哀乐,没有一个有能力反观自身。作者唯一寄予希望的,就是读者或能做到这一点。

花子虚因气丧身

世间原有两部《金瓶梅》

有人说《金瓶梅》是集体创作。如果说在《金瓶》作为抄本流传的阶段曾有掺入他人(特别是晚明一些著名文人)的润饰也许有可能,但我不相信原始文本是集体创作这样的说法。写小说这种事不是愚公移山,人多力量大的思路不适用,特别是象《金瓶梅》这样的作品。

《金瓶梅》的两大主要版本,一个被通称为词话本,另一个被称为绣像本。清初以来,绣像本一直是最为流行的《金瓶梅》版本,直到1932年,《金瓶梅词话》在山西被发现。

我分别何时读到的绣像本和词话本记不清了,但是,二十八岁那年突然读出滋味的版本,绝对是绣像本。

绣像本的回目往往比词话本工整,也往往更色情。一般认为词话本在先,绣像本在后,绣像本被认为是出于商业目的对词话本进行的简写,艺术价值不如词话本。

但我认为,绣像本绝非简单的“商业删节本”,两个版本不同的写定者,具有极为不同的意识形态和美学原则,以至于我们甚至可以说我们不是有一部《金瓶梅》,而是有两部《金瓶梅》。绣像本比词话本简洁得多。词话本中叙述者的插入,尤其是以“看官听说”为开头的道德说教,绣像本中往往没有,只凭借微言大义的春秋笔法,让读者自去回味。

绣像本也并不是一味地比词话本简略。很多地方的描写,绣像本比词话本精细得多,例如第九回写李外传被打死的过程。

词话本偏向于儒家“文以载道”的教化思想,在这一思想框架中,《金瓶梅》的故事被当作一个典型的道德寓言,警告世人贪淫与贪财的恶果。

而绣像本所强调的,则是尘世万物之痛苦与空虚,并在这种富有佛教精神的思想背景之下,唤醒读者对生命——生与死本身的反省,从而对自己、对自己的同类,产生同情与慈悲。

黄真人发牒荐亡

对比一下词话本和绣像本开头第一回中的卷首诗词,已经可以清楚地看出这种倾向。词话本的卷首词,引用刘邦、项羽故事,“单说这情色二字”,如何能够消磨英雄志气,折损豪杰精神。词话本劝告读者“持盈慎满”,不要受情色诱惑:

若乃持盈慎满,则为端士淑女,岂有杀身之祸?

绣像本则采录了唐朝女诗人程长文的乐府诗《铜雀台》,描绘了一幅今昔对比的兴亡盛衰图,“一部炎凉景况,尽此数语中”。接下来引用《金刚经》:

如梦幻泡影,如电复如露。见得人生在世,一件也少不得;到了那结果时,一件也用不着。

绣像本给读者提出的建议是“不如削去六根清净,披上一领袈裟”。

等到小说结尾,描写普静和尚“幻度”西门庆的遗腹子孝哥,不仅仅化他出家而已,而且竟至“化阵清风不见了”,这样的收场,实在达到了空而又空的极致。

在绣像本第一百回的卷首诗里,我们再次被提醒这部书是如何从豪华锦绣写到碧草寒烟。

旧日豪华事已空,银屏金屋梦魂中。

黄芦晚日空残垒,碧草寒烟锁故宫。

隧道鱼灯油欲尽,妆台鸾镜匣长封。

凭谁话尽兴亡事,一衲闲云两袖风。

一篇七言律诗里,两个“事”字,两个“尽”字,两个“空”字,总结了《金瓶梅》的全部:我们中国的百姓,就在这“豪华事已空”的大背景下,一代一代生死,一代一代歌哭。

书童私挂一帆风

我愿当桥梁,让经典与当代接壤

第八十六回,西门庆已死,妻妾各谋出路。潘金莲被打发出来,重新回到王婆家待聘。在西门庆家的一番富贵荣华、恩爱情欲,仿佛做了一场春梦,如今南柯梦醒,黄粱未熟。倘若是欧洲小说,不知要加上多少心理描写在这里——写这个“淫妇”摇曳不安的心思,宛如电闪的恍惚空虚。然而我们的金瓶作者,只是如此写道:

这潘金莲,次日依旧打扮乔眉乔眼在帘下看人,无事坐在炕上,不是描眉画眼,就是弹弄琵琶,王婆不在,就和王潮儿斗叶儿、下棋。

看到此处,我们不由得要感叹:《金瓶梅》的确是中国的小说!

我读了非常多的十九世纪、二十世纪的英国长篇小说,和它们比起来,《金瓶梅》的特色非常突出,它没有长篇大论的心理描写,它展示而不说明,往往用一两句话,非常简洁而蕴涵了至深的感慨,一个字一个字读来,让人震动。

对金莲来说,帘子多么重要,贯穿始终。那么简单的一个道具,像是光光的戏台,一个女人,一幅帘子,她从书的开始就站在帘子下,现在书快结束了,她的生命也快结束了,她还是站在那里看世界,她想要而不能得到的世界。

见娇娘敬济销魂

《金瓶梅》是完全意义的“成人小说”。我这样说,并不仅仅因为它描写做爱之坦率,而是因为它要求我们慈悲。慈悲的对象,不是浪漫如曼弗雷德(拜伦笔下的悲剧英雄)的人物,而是西门庆、潘金莲、李瓶儿、陈敬济,甚至那委琐吝啬的吴月娘。

一个读者必须有健壮的脾胃,健全的精神,成熟的头脑,才能够真正欣赏与理解《金瓶梅》,能够直面其中因为极端写实而格外惊心动魄的暴力——无论是语言的,是身体的,还是感情的。

我并不觉得《金瓶梅》里描写的全是黑暗。《金瓶梅》只是在揭露和显示人性。而且,《金瓶梅》里有很多的感情——有母爱,有友情,有兄弟之情,有男女之情。当然也有真正的爱情:西门庆和李瓶儿对彼此,韩爱姐对陈敬济,都是真爱。

对于阅读文学作品是为了获得一点舒服愉快和暂时逃避人世的读者,没有必要读《金瓶梅》。

想读《金瓶梅》而读不下去,我的建议就是放下它去读别的小说。世界上好书多得是,没有必要勉强自己。

也许有一天偶然拿起来读出滋味了,就和人与人的遇合一样,都是缘分,不必强求。

也曾有很多读者告诉我说他们是看了我的书才对《金瓶梅》发生兴趣特意找来了看。如果这样,我很高兴。

古典文学需要桥梁,研究古典文学的学者的责任之一就是成为桥梁,让现代读者可以和我们的经典接壤,不要让经典高高在上地供养在庙堂里,被活活地杀死在我们的时代。