南北两秀才:吴佩孚和陈炯明

文:西门吹雪

吴、陈二人代表着两个不同的时代,吴佩孚是旧时代的最后守护者,而陈炯明是新时代的先驱开拓者。他们的文化基因,有着很多相通、相同之处,政治理想也有许多互相契合之处,从历史的时间线上看,有着承前启后的关系,但他们毕竟是不同时代的两个人物——两个悲剧人物。

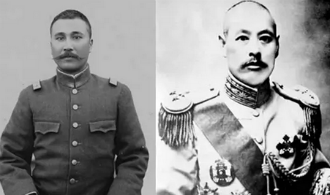

民国初年,在中国的政坛上,有两颗同时冉冉上升的新星,璀璨夺目,备受全国注目,一度被认为是中国未来的希望。他们是北方的吴佩孚和南方的陈炯明。

说来也巧,两人都是前清秀才出身,两人都是书生从军,都很会领兵打仗,两人都是至性至情的性格,廉洁自守,为人忠直,宁折不弯,又生于同一个年代,一南一北,似有延津剑合之势。所以当时的舆论就常把他们相提并论,称为“南陈北吴”,“南北两秀才”。

吴佩孚和陈炯明,在中国近代史上所扮演的角色,确有很多相似之处,也有很多迥异之处。把这两个人摆在同一坐标系上对比,颇为有趣。

这两个人究竟有些什么异同呢?

首先,两个人都是宪政主义者,都以官僚、政客为敌。两个人都认为中国的出路在于尽快制定宪法,建立真正的宪政政制。吴佩孚在1920年打垮了亲日的皖系政府后,马上提出召开国民大会,讨论国是。吴佩孚为国民大会定出原则:由国民自行召集,官署不得参与或监督,以免官僚政客把持操纵。宗旨是国民自决统一善后、制定宪法与修正选举方法及一切重大问题,地方不得借口破坏。会员由全国各县农、工、商、学各会,互举一人为初选,如无工商等会组织,宁缺毋滥。初选会员由各省复选五分之一。大会由各省县农、工、商学各会会长,互相监督,官府不得干涉。

吴佩孚的制宪,处处对国民敞开,处处对官僚设防,因此受到北方官僚政客集团的强烈抵制,大骂吴佩孚是英、美傀儡。奉系张作霖更发表激烈反对的通电,指中国人民还没有达到处理国家大事的程度,这件事绝对没有商量的余地,甚至不惜以开战阻止。张作霖怎么知道人民没有治理国家的能力呢?因为他手中有二三十万奉军,所以他什么都知道。

1921年,陈炯明也发表了一个通电,敦请全国各省区派代表,到上海制定国宪,建立永久和平之基。他说:“民国建立于今十年,祸乱相寻,迄无宁岁。内则群奸卖国,外则军阀擅权,宇内河山分崩离析。推厥原因,良由大法不立,国基未固,至使强徒暴客,各肆其奸,言国是者或侈谈集权,或倡言统一;徒饰外观,终无实际。循是以往,国将不国。”所以他不赞成在广州搞非常国会,因为缺乏法律依据,要搞就搞全国承认的、有宪政基础的国会,制定和实行全国接受的宪法,那才是国家长治久安的凭藉。

这个通电,同样遭到南方官僚政客的强烈反对,有四十多位非常议员联名,要求弹劾陈炯明。还有部分官员提议对陈炯明撤职查办,指责他“擅出主张,甘冒不韪”,骂不解恨,还要给他扣上一顶“通敌附逆”的帽子。孙中山也认为,“中国今日之当共和,犹幼童之当入塾读书也。然入塾必要良师益友以教之,而中国人民今日初进共和之治,亦当有先知先觉之革命政府以教之。”

吴佩孚与陈炯明都想通过实行民宪,打破官僚政客集团对国家政权的垄断,他们都遭到官僚政客集团的围攻,最后都以失败告终。吴佩孚被自己的部下背叛,武力赶了下台;而陈炯明也因为与孙中山政见不合,被撤职下台。

官僚政客集团从来不愿意给中国人民一个机会,让他们用事实来回答张作霖的那个问题:人民到底有没有治理国家的能力?所以陈炯明感叹:“民主政治,以人民自治为极则,人民不能自治,或不予以自治机会,专靠官僚为之代治,并且为之教训,此种官僚政治,文告政治,中国行之数千年,而未有长足之进步。”

吴佩孚与陈炯明的不同之处在于,吴佩孚认为,中国要实行民宪,必须先全国统一,在中央集权之下,逐步推动。这是他目睹辛亥革命后军阀割据,连年混战,国家无一日安宁的局面后,深思熟虑得出的结论。基于这种思想,他强调国民大会,地方不得借口破坏。吴佩孚的政治主张,要点盖有:废除巡阅使和各省督军;裁兵;组织超然内阁;召集国会,制定宪法;划分租税,国税概归中央;各省设省长,直接对中央负责;军队归于国家,军饷由中央发放;各地治安由国军与省警分别担任。1919年五四运动时,吴佩孚支持学生,他曾发出这样的质问:“试问共和国家,以人民为主体耶?抑以政府为主体耶?”这种口吻,与陈炯明非常相似。

陈炯明也经历着同样的时代,目睹着同样的现状,他得出的结论却恰恰相反,他认为,既然哪路军阀都没有统一中国的能力,不如先实行地方自治,从县自治起步,选举县议会,然后到省自治,选举省议会,制定省宪法,最后选举国会,制定国家大法,成立全国联治政府,实行类似美国的联邦制。他是基于这样的认识:“近世以来,国家与人民之关系愈密,则政事愈繁,非如古之循吏可以宽简为治,一切政事皆与人民有直接之利害,不可不使人民自为谋之。若事事受成于中央,与中央愈近,则与人民愈远,不但使人民永处于被动之地位,民治未由养成,中央即有为人民谋幸福之诚意,亦未由实现也。”吴佩孚和陈炯明都以美国的联邦制为理想。吴佩孚在自己的办公室里,悬挂华盛顿的肖像,希望能像华盛顿联合十三州那样统一中国;而陈炯明则希望能像华盛顿那样建立一个十三州自治的统一国家。有趣的是,吴看重的是十三州的联合,而陈看重的是十三州的自治。因为当时他们所面对的中国,既不统一,也无自治。

是先自治,后统一,还是先统一,后自治?前者有可能是和平统一,而后者必定是武力统一。正是由于这种看似不太重要的分歧,在中国引起了剧烈的冲突,导致吴佩孚、陈炯明南北两秀才几乎同时下台。最后是什么主张胜利了呢?既不是先统一,后自治,也不是先自治,后统一,而是南方国民政府的“武力统一,不要自治”的主张。中国从此走了另一条道路。

吴佩孚与陈炯明,对1919年后在中国兴起的共产主义运动,都经历了一个从赞赏、支持,到反对的过程。

直皖战争时,苏俄政府机关报《消息报》就发表政论文章称:“吴佩孚已在中国发生的事变中竖起他的大旗,显然在这一旗帜之下,中国新内阁一定采取有利于苏俄的方针。”据共产国际在中国的代表马林回忆,当时“在赤塔的俄国人坚信,为了中国的民族主义运动可以合作的人物是吴佩孚而不是孙文。他们认为孙文是不管用的梦想家,他们同意支持吴佩孚。”

中国共产党也想和吴佩孚合作。赞扬他是“一个较进步的军阀”,并认为他的政治主张“是与中国资产阶级以极大的利益而易于发展,与外国资本帝国主义的侵略进行是极不利的”。(见《中国共产党第二次全国代表大会宣言》)而吴佩孚投桃报李,对共产党领导的早期工人运动,也予以宽容和支持,邓中夏在《中国职工运动简史》中说,吴佩孚“如宣传成立劳工局呀,赞成劳动立法呀,颁发肖像奖章呀,延见工人代表并赠送川资呀,无往而不企图笼络工人”。因此,当时京汉路的工人运动,发展甚为蓬勃。

同一时期,陈炯明在闽南推行政治改革。积极训练军队,整饬军纪,改良币制,修筑公路,整理教育,派遣青年赴法、美、英、日留学。创办《闽星》杂志和《闽星日刊》,提倡社会主义,推动新文化运动。广邀新学人士,到漳州讨论学术,研究新思潮的发展趋势,为闽南护法区赢得了“模范小中国”的美誉。

1920年元旦,《闽星日刊》以“红年大热”为标题,祝贺苏俄十月革命成功。他还曾写信给列宁,表达敬佩之情。一时间,“‘过激派’蔓延到八闽去了”的谣言,甚嚣尘上。北京大学的学生到闽南参观后,在《北京大学学生周刊》上盛赞,漳州所实行的措施,“共产时代当亦不过如此”,把漳州称为“闽南的俄罗斯”。英、美两国的外交情报,都把陈炯明称作“布尔什维克将军”。陈独秀甚至去见陈炯明,劝他出来领导共产主义运动。

但最后,吴佩孚、陈炯明与共产主义运动的合作,都以流血悲剧收场。吴佩孚因镇压“二•七罢工”,从一个“爱国进步军人”,变成“帝国主义忠实走狗”。而陈炯明也因与孙中山的分道扬镳,从“革命的马前卒”变成了“逆伦反常”的“千古罪人”。吴佩孚之败,败于1924年的第二次直奉战争;陈炯明之败,败于1922年的“六一六事变”。前后相隔亦不过两年而已。冥冥之中,似乎真有某种命运的关联。

那么,吴、陈在近代史上,究竟应该如何定位?他们是中国进步的推动者吗?他们是民宪政体的殉道者吗?这个问题的背后,错综复杂,经纬万端,实在不是简单的“非白即黑”二元论可以回答,也不是本文寥寥数千字可以说透。

要为他们作一个历史的定位,除了要看他们的政治主张,还要看他们的文化背景。有很多政治主张,从字面上理解都很相似,但其实动机、目标、实现路径,都相差霄壤。吴佩孚出生在山东,陈炯明出生在广东。这两个地方,在中国的文化史上,都有着非常强烈的代表性。山东是圣人之乡,广东是南蛮之地。但广东又是中国与世界接触的前沿,是中国向世界开放的第一道门户。

吴佩孚考取秀才后,因为得罪乡间豪绅,被革去秀才,当兵前摆写春联的摊子维生,喜欢读六壬八卦、奇门遁甲一类的风水算命书。他潜心研究《周易》,推崇孔孟的道德学问,著有弘扬传统道德的《循分新书》《明德讲义》和《正一道铨》等书,他的最大理想,就是成为一个内圣外王的道德完人。

陈炯明考取秀才后,选择入读海丰县速成师范学堂,因为办报纸,同样不能见容于当地乡绅。他毅然到广东法政学堂读书,显然他对现代政治知识的兴趣,远高于对传统道德学问的兴趣。因此,与其说他是秀才出身,不如说他是法政学堂出身。他后来参加了同盟会,一方面积极投身反清革命,以武力反对皇权专制,一方面又是广东省的咨议局议员,通过合法的途径,推动禁烟、禁赌、废除就地正法、创办平民教育的实现,为地方百姓造福。

陈炯明也尝著书立说,但不是吴佩孚那种以恢复经学正统和推广教化为宗旨的旧学问,他的《中国统一刍议》,试图解答中国自推翻清朝帝制之后,为什么不能顺利进入民主共和政制?为什么会出现连年不绝的内乱?什么才是真正的民主政治?通过民主的道路应该怎么走?等等一系列的疑问。

吴、陈虽然都是秀才,但这个传统功名对他们来说都没什么意义。吴佩孚是从头扎青巾,手提大刀,驰马杀敌起家的,是真正的行伍出身;而陈炯明是读师范、读政法、做议员起家的。不同的起点,对他们两人日后许多的政治主张与实践,都有不同的影响,留下了鲜明的不同印记。

吴、陈都有着某种程度的道德洁癖,这也是两人的相似之处。吴佩孚在政治上有洁癖,奉行不借外债、不住租界、不与外人勾结、不做督军、不抢地盘的“五不主义”。他失败时坐火车经过租界,就是不肯下车,不踏租界一步。陈炯明在政治上、私生活上都有洁癖,自称不知钱是何物,不知女色为何事。他有两枚图章,一枚是“不二色”,另一枚是“不蓄私财”。他确实身体力行。

自从陈炯明与孙中山分鑣后,有不少人诬称陈炯明与吴佩孚暗中勾结,还捏造了多封陈致吴的“密电”。两人在精神上有“勾结”,是可能的,那叫“共鸣”;但在政治上结盟,可能性则甚微,因为两人都是原则性特强的人,投机取巧的事不愿做,要他们为某种短期的政治利益放弃原则,他们做不到。

从文化的根本上来说,吴、陈二人代表着两个不同的时代,吴佩孚是旧时代的最后守护者,而陈炯明是新时代的先驱开拓者。他们的文化基因,有着很多相通、相同之处,政治理想也有许多互相契合之处,从历史的时间线上看,有着承前启后的关系,但他们毕竟是不同时代的两个人物——两个悲剧人物。