新文化运动一瞥:书信里的文白之变

文:刘静

书信,在一百年前的世界是分隔两地的人们最主要的沟通和交流方式。它既是一种及时准确的应用文,又可以表现为一种散文式的文学体裁,如著名的《两地书》《与妻书》等。

同样,在一百年前开展的轰轰烈烈的五四新文化运动中,书信作为受众最广泛的文体,与诗歌、散文、小说等文学体裁一起经历了一场文白之变。

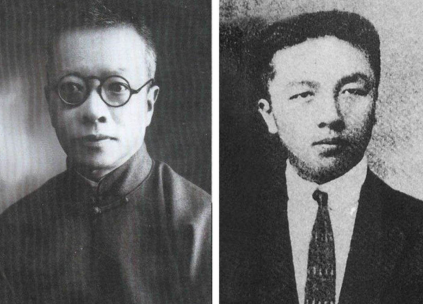

钱玄同(左)和刘半农(右)

那些被“革命”的书信

可能有人会觉得书信这种体裁,与古诗、骈体文这些文学体裁不同,在日常应用中,用文言文和白话文的区别不大,毕竟人们常说“见字如面”。书信在写作的时候更偏向口语化,也更趋于白话文一些,怎么也是文学革命的对象之一呢?以刘半农在1918年12月15日出版的《新青年》发表的《言文对照的尺牍》为例:

仁兄同砚大人足下。久睽麈教,时切驰思。辰维筹祺晋吉,道履绥和。引企芝仪,实深藻颂。兹启者:有敝友欲假《古文观止》一部,闻邺架备有此书。可否请于来复一,至□□梨园顾曲时掷下,幸甚,幸甚。专此布意,敬请文安,伏祈朗照,不宣。

这封文言文的尺牍,通篇88个字,主要内容也就三十余字就叙述完毕,其余都是不着四六的陈词滥调。刘半农还特意将这封尺牍逐字用白话文对照着诠释了一遍:

仁善的阿哥,合用砚瓦的大的人的底下。长久离开了鹿尾巴的教训,时时刻刻很深的跑马般的想念。现在是筹划的福气长进而且吉祥,道德的鞋子平安而且和气。伸着头望灵芝的相貌,实在很深的水草的颂扬。现在开的:有一个破的朋友,要借《古来的文章看完了》一部,听见彰德府的书架子上预备着这一部书。可不可以请求在来了又去的第一天,到□□梨树园里回头去看曲子的时候丢下,运气极了,运气极了。专门这样表白意见,恭恭敬敬的请问文章的平安,爬在地上恳求亮晃晃的照着,说不了。

当然,这是一种幽默的、带有玩笑性质的翻译。在《新青年》同人之间的通信也常常会用“磕头一”来代替“礼拜一”,或者称《新青年·易卜生号》为《新鲜小伙子·算命先生号》。但是刘半农对这封书信的白话文的逐字诠释只是突出了内容的空洞,并没有显示白话文的简洁和便利。这更让人感觉摸不着头脑,容易招人非议。胡适就对此信十分不以为然。

作为首倡白话文改革的先行者,胡适经常会遭到反对白话文的人士的攻击。有一次,国学大师黄侃在讲课中赞美文言文的高明,举例说:“如胡适的太太死了,他的家人电报必云:‘你的太太死了!赶快回来啊!’长达11字。而用文言文则仅需‘妻丧速归’4字即可,只电报费就可省三分之二。”当然,这也并不能说明文言文比白话文在现实社会中更有优势,只是白话文在推广过程中的小插曲而已。

尽管胡适对刘半农的《言文对照的尺牍》并不满意,但这封用文言文和白话文相互对照写就的短小尺牍,让人们窥见文学革命过程中,新文化运动的先行者们对于封建的、腐朽的文字以及建立在这些文言文内容之上的旧思想、旧道德、旧文化不遗余力的嘲弄和抨击。

正如同年3月,刘半农与钱玄同假扮的封建卫道士“王敬轩”在《新青年》上自编自导自演的一出“双簧戏”一样——树立一个容易让人刁难的靶子,以此来与反对者大干一场,达到论战的目的,从而引起社会广泛的注意,获得“文学革命之反响”。

势在必行的文字改革

由此回顾新文化运动时期文学革命的艰难历程,辛亥革命以后,军阀势力继续利用封建思想禁锢人们的头脑,借以维持统治,严酷的现实引发当时先进知识分子的反思。

陈独秀认为,当时的中国虽然经历了三次政治革命,而黑暗未曾稍减,小部分原因是三次革命都是虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污,但大部分原因则是国人精神上根深蒂固的封建伦理道德,文学艺术层面也是垢污深积。因此,必须如李大钊所说“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说之囹圄”,要打破禁锢人们思想的封建文化,从腐朽的封建思想的精神枷锁中解放出来。于是,作为思想文化的载体,文字的改革势在必行。

1917年,受陈独秀的嘱托,胡适在《新青年》二卷五号上发表的《文学改良刍议》,举起了文学革命的大旗,提出文学改良的八条内容,一是须言之有物,二是不模仿古人,三是须讲求文法,四是不作无病之呻吟,五是务去烂调套语,六是不用典,七是不讲对仗,八是不避俗字俗语。因为每一条都针对封建旧文学的弊端提出的,所以又称“八不主义”。这“八事”被陈独秀称赞为“今日中国文界之雷音”。

《文学改良刍议》发表之后,陈独秀紧接着在《新青年》二卷六号上发表了气势磅礴的《文学革命论》,高举文学革命三大主义:推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明瞭的通俗的社会文学。同时,把文学革命作为解放思想和改造国民性的利器,同政治革命密切结合起来。

陈独秀在文中还着重点出了应用文写作的怪诞现象:“碑铭墓志,极量称扬,读者决不见信,作者必照例为之;寻常启事,首尾恒有种种谀词;居丧者即华居美食而哀启必欺人曰苫块昏迷;赠医生以匾额,不曰术迈岐黄,即曰著手成春;穷乡僻壤极小之豆腐店,其春联恒作‘生意兴隆通四海,财源茂盛达三江’。此等国民应用之文学之丑陋,皆阿谀的虚伪的铺张的贵族古典文学阶之厉耳。”

《新青年》同人刘半农也有过相似的描述:现在学校中的生徒,往往有读书数年,能做“今夫”“且夫”或“天下者天下之天下也”的滥调文章,而不能写通畅之家信,看普通之报纸杂志文章者……现在社会上,有许多似通非通、一知半解学校毕业生,学实业的,往往不能译书;学法政的,往往不能草公事,批案件;学商业的,往往不能订合同,写书信;却能做些非驴非马的小说诗词,在报纸上杂志上出丑。

由此,再看刘半农例举的这封文言尺牍,“久睽麈教,时切驰思。辰维筹祺晋吉,道履绥和。引企芝仪,实深藻颂”等,不正与胡适提出的八条改良意见相悖,乃是陈独秀所说的“阿谀的虚伪的铺张的贵族古典文学”范例么?

要反对这些不合时宜的文字,刘半农主张:“作文字如记账,只须应有尽有,将所记之事物,一一记完便了,不必矫揉造作、自为增损。”“私人之日记信札,虽不能明定其属于文字范围或文学范围,要惟得巳则已,不滥用文学以侵害文字,斯为近理耳。”

刘半农将应用文称作“文字”,因此他所说的“作文字”其实是写日记、书信等应用文,尤其是信札这种日常应用文,更应简洁明了。对于那些满篇之乎者也,长篇大作,摇头摆尾,说来说去也不知道说些什么的人,陈独秀痛斥为“既非创造才,胸中又无物,伎俩惟在仿古欺人,直无一字有存在之价值,虽著作等身,与其时之社会文明进化无丝毫关系。”

“直写自己脑筋里的思想”

新文化运动所提倡的文学革命是广义的文学革命,基本形式是提倡白话文,反对文言文,以此作为解放思想和改造国民性的利器,因此对于应用文的改革也是广泛得到认同的。

1917年7月,自称不擅长文学写作的钱玄同在《新青年》3卷5号上发表了《论应用文之亟宜改良》,提出了很多后世广泛采纳的意见,如使用新式标点符号,数目字采用阿拉伯数字,纪年采用世界通行的耶稣纪元等。

对于书信的书写,他专门列出一条,认为首先书信的落款或者称谓就必须要改革,务求简明确当,删去无谓之浮文。如“辰维”“忭颂”“贱躯托福”“德门集庆”种种肉麻可笑之句,就必须删除。即便如“阁下”“足下”“左右”“执事”“台安”“道安”“钧安”“福安”“顿首”“叩上”“拜手”“再拜”之类,其实也都可以全部删除。像传统书信中抬头(更不用说双抬、单抬等讲究)、空格偏写之款式,“老伯”“小侄”“姻兄”“世讲”等称谓也应该废止。

钱玄同认为除家族及姻亲中惯常用的称呼外,写给其余人的书信都可以用“先生”“君”“兄”三个名词称呼。比如父执辈,师长辈,年高者,学富者,所崇敬者,可以称为“先生”。年级相近者,道相似者,不客气之朋友,泛交后辈,可以称“君”或“兄”。

又如书信格式中的“双抬”“单抬”的讲究,正是封建等级制度在文字方面的一个体现。在钱玄同的一篇回忆文章中就提到,他在十岁左右,就知道写清朝皇帝的名字应该改变原字的字形,如“玄”字要缺末点,“宁”字要借用“甯”,“颙”字要割去“页”字的两只脚等等,某也单抬,某也双抬,某也三抬这些“屁款式”。十二岁那年钱玄同看见一部日本人做的书,有“清世祖福临”“清高宗弘历”这些字样,又不抬头写,觉得难过。这些所谓避讳和讲究,在中国文字里存在了几千年,写在书信之中,扑面而来的不是等级优越感就是阿谀谄媚之态,如此的“见字如面”,实在令人难受。

因此,钱玄同在《〈尝试集〉序》里说:“现在我们认定白话是文学的正宗:正是要用质朴的文章,去铲除阶级制度里的野蛮款式;正是要用老实的文章,去表明文章是人人会做的,做文章是直写自己脑筋里的思想,或直叙外面的事物,并没有什么一定的格式。对于那些腐臭的旧文学,应该极端驱除,淘汰净尽,才能使新基础稳固。”