《广州湾租界条约》若干问题辨析

作者:郭康强

内容提要

《广州湾租界条约》既是法国在广州湾租借地行使管治权的依据,也是中法围绕广州湾开展外交活动的“法律”。《关于广州湾的协定草案》是《广州湾租界条约》的前身,法国驻华公使毕盛将之送交给总理衙门的时间应为1899年5月27日,而非1898年5月27日。《广州湾租界条约》没完成缔约程序的主要原因是庚子后法国欲借批准条约之机向清政府索取更多特权,遭到拒绝后便将之搁置。然而,由于其本身的特殊规定,在法理层面难以证明该条约无效。此外,中法政府关于广州湾纠纷的谈判甚至抗战胜利前后交收广州湾的谈判均以该条约为依据,这就在事实上默认了它的有效性。条款制定和换约交涉的过程,反映了近代西方列强为攫取在华特权的强权至上、无视规则的一面以及近代中国外交的无奈。

在近代以来的中国对外交往中,条约是十分重要的依据。李育民指出,“国家之间以条约为依据而形成的关系是近代国际关系的主要形式”,“条约关系是对外关系和外交关系中具有法律性质的一种关系”。照此而言,1899年11月16日签订的《广州湾租界条约》既是法国在广州湾行使管治权的依据,也是中法围绕广州湾租借地开展外交活动的“法律”。近年来,学界对广州湾的研究虽然取得了不少进展,但对确立广州湾法律地位的《广州湾租界条约》的研究尚很薄弱。本文以台湾中研院近史所档案馆典藏的总理衙门和外务部档案、“国史馆”典藏的外交部档案以及法国外交文件为中心,结合其他相关史料,对法国驻华公使向总理衙门送交《广州湾租界条约》的前身《关于广州湾的协定草案》的时间、《广州湾租界条约》为何没完成缔约程序以及该条约是否有效这三个问题进行初步辨析,以期有助于广州湾租借地史以及近代条约史研究的推进。

一 《关于广州湾的协定草案》送交于何时

在1898-1899年中法广州湾租借地勘界交涉期间,有两份条约文本先后产生:一是《关于广州湾的协定草案》,为法国驻华公使毕盛(Stephen Pichon)送交给总理衙门的一份条约草案;二是《广州湾租界条约》,由中法谈判代表签订于1899年11月16日。前者是后者的前身,两者分别含有8个条款和7个条款,除了在租借地四至范围和文字表述有所不同之外,两个条约在内容上是基本相同的,均涉及租期、租借地四至范围、租借地管辖权、租借地港口的使用权、引渡事件的处理、铁路修筑等问题。将两者进行对比,可探知中法广州湾租借地勘界交涉期间的重要交涉议题及其变化。需要说明的是,学术界对于《广州湾租界条约》签订的时间并无任何异议,但对于毕盛将《关于广州湾的协定草案》送交总理衙门的时间则存在两种不同的引用:一是1898年5月27日,二是1899年5月27日。实际上,前者是错误的,后者才是正确的。

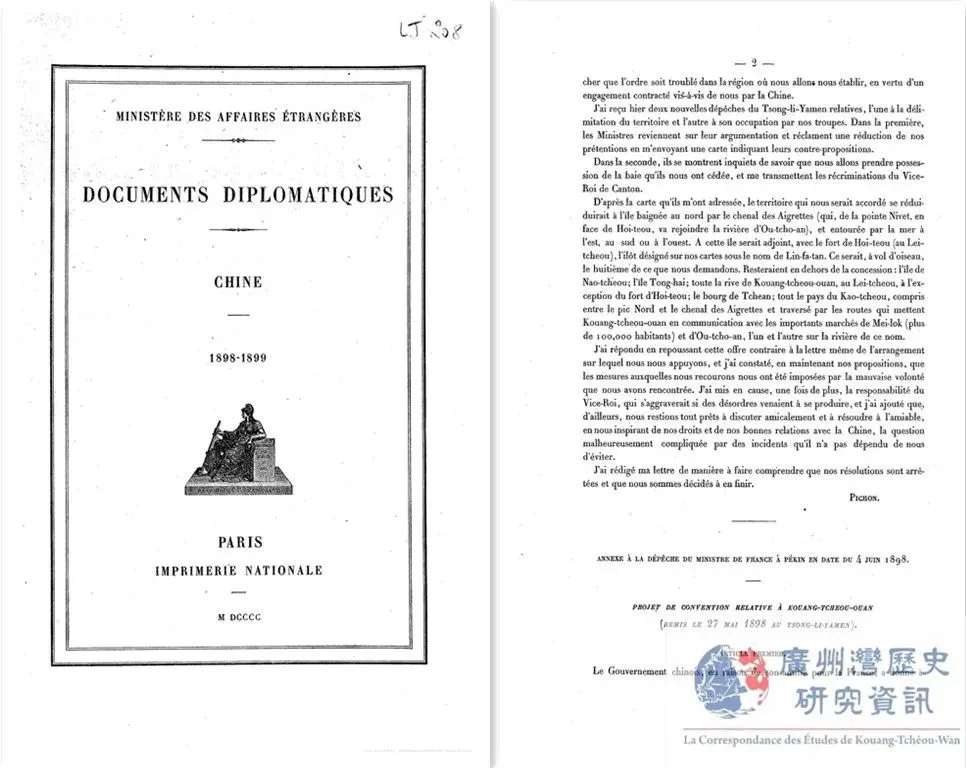

在进行深入考辨之前,有必要对条约草案的文献来源作简单的梳理。在叙述法国议租广州湾的历史时,国内学者所引用的《关于广州湾的协定草案》主要源自《法国外交部外交文件:中国(1898-1899)》第1号文件附件的中译本。据笔者所知,该号文件最早的中译本是由中国史学会广州分会“1899年遂溪人民抗法斗争调查工作团”所翻译,并收录于《广东历史资料》1959年第1期。其后,苏宪章、阮应祺、龙鸣、景东升等学者在核对原法文、修订错误的基础上将之转载到《湛江文史资料》第3辑、《湛江人民抗法史料选编(1898-1899)》、《广州湾史料汇编》第1辑等。需要指出的是,以上几个版本的文件附件《关于广州湾的协定草案》均注明为“1898年5月27日送交总理衙门”。

为了排除译者误译的可能,笔者特地查阅《法国外交部外交文件》法文版第1号文件原文,发现其也是注明“1898年5月27日送交总理衙门”。要证明此则外交文件的错误,一方面要与其他相关史料进行比较,另一方面要将文件的内容放在当时的历史背景中,结合相关史实进行分析。

图一 《法国外交部外交文件:中国(1898-1899)》法文版书影

首先,《法国外交部外交文件》第13、14、16号可印证1899年5月27日一说。第14号文件的落款时间为“1899年5月27日”,毕盛在电文中称已于“今天”将“关于广州湾管理的协定草案”(“le projet de convention relatif à l’administration de Kouang-tcheou-ouan”)送交总理衙门。此处所提到的草案与《法国外交部外交文件》第1号附件中的草案在法文书写上差异极小,后者写为“PROJET DE CONVENTION RELATIVE A KOUANG-TCHEOU-OUAN”,这可能是由于书写的习惯所致,因为后者是附件条约草案的正标题,更具严谨性,而前者是函电的正文,对于通信双方所熟知的事情,在遣词造句方面可随意一些,这种情况在第13、16号文件中也同样存在。对1899年5月27日前后的几号文件的内在逻辑进行分析,不难证明两者实际上是同一草案。第13号文件是1899年4月29日法国外交部长德尔卡赛(Thophile Delcassé)致毕盛的函电,末尾有曰:“我授权您向总理衙门递交在军事部门指导下制定的勘界条约(l’acte de délimitation)”。第16号文件也是德尔卡赛致毕盛的函电,发出于1899年6月2日,内称其在最近一次与中国驻法公使庆常的会晤中表示:“对于您已经向帝国政府送交的协定草案(projet),不能做任何修改。”由此可知,毕盛向总理衙门送交协定草案的时间是在1899年4月29日至6月2日之间。不言而喻,更合理的时间应为1899年5月27日。

其次,台湾中研院近史所档案馆典藏的《总理各国事务衙门清档》亦可佐证1899年5月27日一说。据《总理各国事务衙门清档》所示,1899年5月27日,总理衙门收到法国公使毕盛名为《拟定广州湾租界条款由》的节略。虽然该则档案“有目无文”,但在1899年6月3日总理衙门致毕盛的照会中提到该节略内容:1899年5月27日,毕盛来总理衙门面谈“广州湾租界”事宜,交出“章程一纸”。法文词汇“convention”在晚清常被翻译为“章程”,最终签订于1899年11月16日的《广州湾租界条约》全称叫做《大清大法两国因租给广州湾互订条款章程》,其所对应的法文名称即为“Convention entre la France et la Chine relative à la concession de Kouang-Tchéou Ouan”。因此,该“章程”、“拟定广州湾租界条款”其实就是《关于广州湾的协定草案》。由于受资料所限,《关于广州湾的协定草案》之名乃今人从法文回译的,与晚清时期的文字表达习惯存在一定的差异性,与当时文书更为接近的译法当为《拟定广州湾租界条款章程》。

再次,可结合《关于广州湾的协定草案》中某项条款的形成过程来论证1899年5月27日一说的正确性。该草案第七、八款的主要内容是关于广州湾—安铺铁路和安铺码头等设施的修建和使用。实际上,关于这两个条款的初步想法是由法国远东分舰队司令、海军少将博蒙(Beaumont)提出来的。据法国学者安托万·瓦尼亚尔的研究,至迟到1898年11月中旬时,博蒙就已提出三种关于广州湾勘界的方案,其中有一份方案相对折中,要求租借的广州湾海陆面积约1800平方公里,包括高、雷两府的部分陆地以及硇洲、东海两岛在内,法国享有修建和开发海头至安铺铁路的特权。该方案得到了法国海军部和外交部的采纳。1899年3月1日,法国外交部长德尔卡赛指示驻华公使毕盛以博蒙该方案为基础与总理衙门进行谈判,务求在最短时间内解决界务。3月4日,德尔卡赛首次向中国驻法公使庆常提出修建安铺铁路的要求,称:“我要求按照博蒙少将的主张进行勘界,并修筑从租借地边境到安铺港湾的铁路,以及在该港湾的铁路终点处修建海上工程及船舶停靠所必需的设施,修建铁路、港口和附属建筑物所需的土地则由中国政府提供”。经过几次试探后,毕盛于3月13日照会总理衙门,将博蒙方案和盘托出。3月18日,总理衙门照复毕盛予以拒绝,其中提到“至欲修造铁路至安铺港,择一停泊之所,尤为原议所不及”,中国实在碍难照办。5月25日,两广总督谭钟麟致函总理衙门,也不同意修筑铁路的要求,认为“其条款内言安铺,乃石城县境,相距尤远,所称开铁路云云,更属难行。此不在租界之内,暂不提及”。从这些交涉进程来看,毕盛送交协定草案的时间不可能早于1899年3月,最合理的时间只能是1899年5月27日。

最后,可从考证《法国外交部外交文件》第1号文件正文的形成年份入手,间接论证1899年5月27日一说。毕盛在文件正文的开头就提到“我已于5月27日向总理衙门送交一份协定草案(un projet de convention),即您将会看到的附件文本”,落款时间为“1898年6月4日”。两者在时间上相差八天,因此,主要能考证文件正文的落款时间实际上为1899年6月4日,相应地就可得知协定草案送交的时间。该号文件内又有曰“一年多以来,我们部署上的缓慢和阻困都应归咎于他(指两广总督谭钟麟——引者注)”,其中的“一年多以来”解读为“自1898年以来”比“自1897年以来”更加合理。因为法国明确提出租借广州湾的时间为1898年4月9日,此后法国与谭钟麟之间才发生相关交涉,距毕盛发出该文件时(1899年6月4日),恰好一年多。而在1897年,法国尚未提出租借广州湾的要求,自然也不存在法方的“部署”及来自谭钟麟的“阻困”。此外,毕盛在该文件中称,“昨天,我收到两份来自总理衙门的新照会。一份是关于租借地勘界问题,另一份则是关于我们的军队占领行动问题”,“在第一份照会中,总理衙门的大臣重申了他们的理由,同时送给我一份地图以表明他们的勘界方案,要我们降低要求”,“在第二份照会中,他们因得知我们行将占领他们让给我们的海湾而感到焦虑,并将两广总督的反驳意见转给我”。事实上,毕盛所提及的两份照会,均能从《总理各国事务衙门清档》中找到对应的文本,分别为《照会法毕使广州湾事须照粤督来图定议由》和《广州湾尚未定界勿遽派兵前往致生葛藤由》,与毕盛在该号文件中所提及的两照会在内容上具有高度一致性,但所标注的时间均为1899年6月3日,而非1898年6月3日。因此,毕盛发出该函电的时间实际上就是1899年6月4日,相应地,其向总理衙门送交协定草案的时间则是1899年5月27日。

综上所述,法国驻华公使毕盛向总理衙门送交《关于广州湾的协定草案》的时间是1899年5月27日,而不是1898年5月27日。前文所述中译本草案注明的“1898年5月27日送交总理衙门”,系直译原本就有错误的法文版《法国外交部外交文件:中国(1898-1899)》所致。此外交文件出版于1900年,是经过加工整理的排印本,错误在所难免,后人在使用时不能不察。

二 《广州湾租界条约》为何没完成缔约程序

1899年11月16日,清政府钦差勘界大臣、广西提督苏元春与法国勘界全权代表、海军准将高礼睿(Courrejolles)画押签订了《广州湾租界条约》。然而,这份决定广州湾租借地法律地位的重要条约却最终没有完成换约。为何未完成换约?要厘清这个问题,应该从缔约过程来入手。

关于条约的缔结程序,《广州湾租界条约》汉文版规定:“此约应自画押之日起开办施行,其现由大清国大皇帝批准及大法民主国大伯理玺天德批准后,即在□(原文空一格,引者注)国京都互换,以法文为凭”。关于该项规定,法文版的表述则为:“此条约自签订之日起立即生效。在此地由中国皇帝签署,待其由法兰西共和国总统签署后,应尽快相互交换所签文件”,“如有争议,则以法文文本为准”。从中可知,无论是汉文版条约,还是法文版条约,均规定条约签订后中法两国元首应分别予以批准,始能换约,完成缔约程序。不同之处仅在于换约地点的表述,汉文版写道“在□国京都互换”,而法文版则无此表述。这说明,换约的地点择于中国首都抑或法国首都,此后是可以协商的。

图二 汉文签署本(局部)

(本文条约原件图片均来源于台湾“中华民国外交部保存之前清条约协定”网站)

图三 汉文签署本(局部)

最先批准条约的是清政府。条约签订后,法国驻华公使毕盛频频催促清政府予以批准。1899年11月23日,毕盛为发生于11月12日的“平石事件”向总理衙门口头提出六项略为模糊的索补条款,次日又以照会的形式予以重申,并强调丝毫不可拖延,但其中第一项即明确要求清廷将“勘界条款即行批准”。总理衙门对批准条约一事并无异议,表示“俟粤省将所订租界条款送到,自应奏请批准”。12月15日,毕盛向总理衙门递交节略一件,对六项索补条款作了更为具体的说明,其中第一项仍是坚持要求“将勘界条款即行批准”。由此可见,法国对该事甚为重视。不过,直到次年1月18日总理衙门才收到苏元春咨送的函件、条约文本及广州湾边界图。苏元春在函内称“现将会同办理广州湾界务事竣情形,于本月十五日(指的是光绪二十五年十二月十五日,即西历1900年1月15日——引者注)在广东省城会商、合词恭折具奏外,相应将地图一张、合约二件并高礼睿原函七件咨请贵衙门代呈御览,另备地图一张、合约二件,咨送备案”。20日,军机处将苏元春主稿的奏折上呈御览。由于“现因封印期内,未便使用御宝”,总理衙门便将此实情告知毕盛,并承诺“应俟明年正月十九日(指的是光绪二十六年正月十九日,即西历1900年2月18日——引者注)开印后即由本衙门奏请批准”,“届时奉旨再行知”。1900年2月19日,总理衙门将画押条约抄录并照绘界图进呈御览,当天即奉旨批准。2月25日,总理衙门将汉、法文条约原件咨送军机处,请用御宝。最迟至3月9日,军机处已钤用御宝。

按照条款规定,清朝皇帝既已批准,法国总统也应批准条约,之后双方才能换约。费成康指出,法国“因庚子事变爆发,没有立即批准该约,并企图对其进行更有利的修订,后则忽略此事,始终没有予以批准”。事实上,在庚子事变前期,中法双方沟通并无阻碍,并就换约地点达成了协议。2月24日,总理衙门照会法国代办唐端(d’Anthouard),称条约已奉旨批准,“除俟本衙门将汉洋文条约请用御宝后,寄交出使贵国裕大臣与贵国外部订期互换”。3月3日,唐端照复,表示:“本护理大臣阅悉之次,曷胜感佩。为此照复贵王大臣查照,并应一面电达我国外务部大臣知悉可也。”3月9日,总理衙门将已盖用御宝的条约文本咨送驻法公使裕庚,令其赍交法国外交部互换。同时照会唐端,称“现在约本业已用宝,即日咨送出使大臣裕赍投贵国外部互换,相应照会贵参赞查照办理可也”。

既然法方对总理衙门的方案并无异议,换约理应是顺理成章之事。这一切究竟是如何因庚子事变而发生中断的呢?法国学者伯特兰·马托的研究指出:“事实上,应该保存在北京的广州湾租借档案已经彻底失踪了!再也无法找到原条约的文本。在义和团运动期间,惊慌失措的法国大使馆(此处有误,应为公使馆——引者注)已将公函和地图付之一炬!”不过,并无直接证据可证明这种说法,只有一些零散的文献为此提供间接的支撑。例如,1936年,法国外交部欲觅《广州湾租界条约》原件而不得,该部的一份记录写道:“如果查不到,那只能承认,只有中国人手中才有法国政府从未签署过的租借地边界原件。”安托万·瓦尼亚尔在介绍法国南特外交档案中心典藏的法国驻北京公使馆档案时,也注明道:“文件夹294:有7个关于广州湾租借地的卷宗,1899-1918[缺失]。”但是,由于年代相隔甚远,导致原件查不到以及卷宗缺失的因素有很多,更何况庚子之后的卷宗的缺失,就不能从伯特兰·马托的说法中得到合理的解释。

《广州湾租界条约》订立时共有八份,汉文、法文各四份。从前述苏元春咨送总理衙门条约、地图的情况可得知,中、法双方除了各持有条约四份之外,还各持有地图二份。然而,笔者发现台湾“外交部”现保存的条约文本及其附图原件的数量却多于中方实际所应持有的:汉文签署本3份、法文签署本3份、汉文抄写本2份、法文草写本1份以及画押地图3份。其中一份法文签署本和一份汉文签署本上盖有法国驻北京公使馆的印章,印章中间印有“13 DEC 99”字样,意思是1899年12月13日。这说明,其中的汉文签署本、法文签署本以及画押地图各一份,原来是属于法国驻北京公使馆所持有的,后来通过某种途经流转到了中国政府手上。这种流转是否发生于庚子事变期间,尚有待更多新材料的印证。此外,安托万·瓦尼亚尔从南特外交档案中心发现了与台湾收藏版本不同的条约附图原件。这些事实反映了法国人持有的条约及其附图原件确实曾有所丢失,但并没有全毁于庚子事变期间,伯特兰·马托的说法大概是据1899-1918年法国驻北京公使馆档案缺失的情况而做出的过于大胆的想象。南特外交档案中心所保存的这份附图原件,可能早在法国公使馆被围攻前就已与两份条约原件一同被送回法国,甚至可能都没有经过法国驻北京公使之手中转。而且,既然中法双方已协商同意在法国换约,法方就更没有理由将条约原件及地图全部保存于法国驻北京公使馆。因此,法国驻北京公使馆焚毁原条约及附图一说并非事实,也不能成为法方不换约的理由。

当然,即使法国人持有的四份文本均已丢失,也绝非毫无补救之办法,因为当时中方的条约原件保存完好,双方协商补约并非难事,而且这是有案可循的。1860年,收藏于圆明园的业经换约的中美《天津条约》因英法联军的焚烧抢掠而遗失,美方表示“当查刊本业经通行中外,虽原本被焚,亦为无碍”,并誊抄了一份送给中方备案。虽然《广州湾租界条约》未经换约,情形与此稍异,但也是可以变通处理的。而且,1906年,印度支那总督府在其为马赛殖民博览会编的介绍广州湾的出版物中,完完整整地刊出了条约全文。另据中方档案记载,为解决广州湾与遂溪县的边界纠纷问题,广州湾总公使曾于1929年初“以三七三号送达书,将一八九九年条约抄本及附图各一件送至驻遂溪交涉员古国铣君”。这说明法国即使没有将条约及其附图的原件保存下来,也至少存有抄件。

既然并不存在阻碍中法换约的条约文本问题,为何换约一事会被耽搁?这应全归咎于法方吗?事实上,中方也有一定的责任。1903年新任驻法公使孙宝琦在致外务部的函电中揭示了这一点,该函电曰:“查接管案卷有广州湾条约一册,系二十六年春间大部咨送嘱向法外部互换。时以北方变乱,裕使延搁未换,至今三年。”就在总理衙门将条约寄交裕庚后不久,义和团向直隶及京津一带迅速发展,规模越来越大,到处发生焚烧教堂、杀死教民、拆毁铁路等事件,京师形势失控。同时,外国军舰在大沽口外的聚集也越来越多,驻京公使团不断向清政府发出抗议。随着形势的恶化,清廷最终于6月21日发布宣战诏书,清军对东交民巷和西什库教堂发起了更为激烈的围攻,中国与法国便转为战争关系。裕庚“延搁未换”,可能与清政府此时对外态度转趋强硬有关,也可能是在静观其变,以免犯政治错误。此外,从该条约迟迟未经法国总统批准来看,法国此时可能也有意延搁。1936年法国外交部的一份记录中写道:“法国政府从未签署过的租借地边界原件”。1945年8月13日,法国外交部亚洲司司长博德(Philippe Baudet)在给驻重庆大使的指示中也承认“1899年的协议未经审批”。从庚子后的交涉来看,法国确实是欲借换约之机对条约进行更有利的修订,索取更多的利益。这或许就是法国延搁的动机之所在。

义和团运动被镇压后,清政府多次开展对法交涉,催促法方批准条约和换约。1903年春,驻法公使孙宝琦向法国政府请求将条约予以批准。不料法国外交部此时却另有算盘,“欲仿胶州设关,附在正约之内”。继法国外交部之后,法国驻华公使吕班(Henry Dubail)于11月13日向外务部发出照会,表示法国政府愿意允从清政府的换约请求,但前提条件为:“将与我两国均有裨益之条续订添入该约,以臻周全。”具体来说包括以下几个方面:一是在广州湾设立海关关局,“以该关按年进款一半”补偿法国的亏损,备作广州湾场地码头支费之用;二是在广州湾设立“如中国外国已有之免税界址”;三是建修由广州湾至梅菉墟及郁林州等处大小铁路;四是中国海关“设法将自云南路经越南运往两广之土药,若携有滇省发给原产凭单,运至中国境界时,仍照土货之例办理”。

吕班的照会表明法国实际上就是欲借条约的批准为筹码,向清政府索取更多的特权。尽管在广州湾设关有益于增加清政府的税收,但由于法国要价太高,清政府只好予以拒绝。12月16日,外务部照复吕班,指出:广州湾设关问题无须补入中法双方已签订的条约中。无疑,外务部希望将换约问题与广州湾设关问题分为两事,并以此阻止法国以广州湾设关问题为借口拖延换约。然而,法国并不就此罢休。1904年春,驻法公使孙宝琦再次就换约之事会见法国外交部大臣,后者表示“当嘱礼官预备”。孙宝琦本以为得到此答复,换约问题可就此解决。不料,法国外交股侍郎戈登当“横生枝节”,执意要求先议定广州湾设关问题再换约。孙宝琦这才醒悟,其实法国是“欲从中再沾利益”。双方利益分歧太大,致使换约再次被搁置。次年4月22日,孙宝琦致电外务部,指出:“惟设关于税务有益,自宜早与订妥,免受亏损,不必以换约为轻重也。”

孙宝琦对法交涉失败后,不仅广州湾设关问题未能达成协议,《广州湾租界条约》也没得到法国批准,一直搁置到1945年中国收回广州湾。因此,《广州湾租界条约》实际上是没完成批准、互换批准书的缔约程序的。

对清政府而言,法国租占广州湾已是既成事实,换约只不过是一种手续上的确认而已,为此而出让更多的特权是得不偿失的。有资料显示,在政局动荡的民国时期,为对法交涉迭起的广州湾税收、边界等纠纷,北洋政府和南京国民政府的外交部门多次欲觅包括条约原件在内的早期广州湾外交案卷而不得,换约一事自然也难免不受此种现实的影响。到了抗战时期,维持广州湾的特殊地位,就务实的角度而言,通过它来获得物资、情报等,对重庆国民政府是很有利的。在抗战胜利前后就更没有为换约一事进行外交交涉的必要了。因为从1943年1月中美新约、中英新约签订开始,列强在华不平等条约的废除已是大势所趋,法国放弃广州湾已属不可避免之事,况且它还指望重庆国民政府支持其重返印度支那以及维护其在远东的利益。

三 《广州湾租界条约》是否有效

《广州湾租界条约》没完成批准、互换批准书的缔约程序,费成康据此认为该条约“并未生效”,“法国对广州湾的占据和统治甚至没有不平等条约为依据”。时任中国驻法公使的孙宝琦似乎也不认同该条约的有效性。1905年4月22日,孙宝琦在致电外务部的函电中不无怨气地说:“换约原系彼此为信,今彼既有意刁难,我亦不必催迫。未换约者,即不足为信,或者租期未满仍可收回。”然而,未完成换约程序果真就意味着条约无效吗?应该从法理和事实两个角度来对这个问题进行探讨。

从法理的角度而言,难以证明《广州湾租界条约》无效。著名国际法专家周鲠生指出,传统的缔约程序一般包括:谈判、签字、批准、交换批准书。很明显,中法双方并没有完成该条约的批准和交换批准书的缔结程序。不过,当时国际法对于缔约程序和条约生效的方式、时间并没有确定的规则,而且即使在《广州湾租界条约》汉文版中,也没有规定完成换约之后方生效之条款,反而明文规定“此约应自画押之日起开办施行”。如果说汉文版条约的表述还略显含糊的话,法文版条约的表述则更为明确,其中规定“此条约自签订之日起立即生效”,更何况汉、法文版条约分别写明“以法文为凭”、“如有争议,则以法文文本为准”。李浩培指出,“一个条约生效的日期,按照国际法上缔约自由的原则,由缔约各方协议订定”。1969年《维也纳条约法公约》第24条第1款则明确规定:“条约生效之方式及日期,依条约之规定或依谈判国之协议。”虽然这是在《广州湾租界条约》签订几十年后才产生的国际公约,但在长期的实践中,这实际上早已成为各国所遵守的不成文规则。例如,1860年中英《北京条约》规定:“今定续约,均应自画押之日为始,即行照办,两国毋庸另行御笔批准。”1911年中英《禁烟条件》规定:“本次条件定于签押日施行,今由两国大臣各奉本国政府之命,将该条约画押盖印,以昭信守。”1945年中法《交收广州湾租借地专约》规定:“本约所有各项规定即日起发生效力。”此类条约在签署时即生效,并不为批准和互换批准书程序所影响。因此,清政府或民国政府要想从该条约中找到其欠缺有效性的依据,谈何容易。当然,中国政府若有足够的实力,也可抓住该条约的瑕疵,强硬地单方面废约,但在1940年法国沦陷前中国并无此种实力与之抗衡。

图四 法文签署本(局部)

其次,从法国统治广州湾时期的外交实践来看,中法政府在事实上均承认该条约。中法政府围绕发生在广州湾边界的越界筑路纠纷、税收纠纷的交涉等也均以此条约为依据。进入民国后,中国曾至少有两次机会收回广州湾租借地,一次是在华盛顿会议期间,一次是在南京国民政府的改订新约运动时期。在收回广州湾租借地的对法交涉中,利用该条约因法国单方面不批准而导致缔约程序未能完成一事来大做文章,无疑会增加中国在谈判桌上的筹码。但是,北京政府和南京国民政府均没提及这一点。

中国真正提出《广州湾租界条约》无效是在抗战后期。1943年2月17日,日军在广州湾登陆,22日,日本大本营发表公告,宣称日本陆海军部队在获得法政府之完全谅解后,已于21日开入广州湾。重庆国民政府旋于24日照会法国维希政府,单方面宣告废止该条约。照会全文如下:

据报日本军队于本月十七日占领广州湾法国租借地,复据日本军部二月二十二日发表日本陆海军部队在获得法政府之完全谅解后于同日进入该地。

查广州湾系中华民国领土,一八九九年十一月十六日中法广州湾租借地条约第一条明白声明保留中国对于该地之主权,故非得中国政府之同意,法国不能片面容许第三国占领或使用该租借地,尤不应将其交与中国之敌国。

此次日本占领该地,无论法国当局事前曾否与日方订立协定或成立谅解,法国当局于日本海陆军进入该地时全不抵抗,事后亦无抗议,且事前事后皆未将经过情形通知中国,是一八九九年广州湾租借地条约已失其效力。中国政府向法国政府郑重声明保留采取必要适当措置以保领土主权之行动自由,及向法国政府要求赔偿损失之权,相应照会,即希查照转达贵国政府为荷。

从该照会来看,重庆国民政府宣布《广州湾租界条约》失效的依据是法国维希政府的行为违背了条约第一款的规定,片面允许日军占领广州湾,且不加以任何抵抗,事前事后皆未将经过情形通知中国。可以说,在发出照会之前,重庆国民政府并未质疑过它的有效性。而它宣布条约失效,所依据的正是条约本身的条款而不是条约缔约程序上的问题。如果抗战前由于中法国力悬殊、国际地位不平等,中国承认未完成缔约程序的《广州湾租界条约》是被迫的无奈之举的话,太平洋战争爆发后,这种因素的影响已不大。在美国的支持下,中国成为四大国之一。尽管这种大国地位有名无实,但也比法国维希傀儡政权的国际地位要高。然而,重庆国民政府在照会中并未提及该条约未完成缔约程序一事。

图五 广州湾法国公使署旧址

(陈小铁摄)

抗战胜利前后,中法展开交收广州湾谈判。1945年8月18日,重庆国民政府外交部政务次长吴国桢与法国驻华大使馆代办戴立堂(Jean Daridan)签订中法《交收广州湾租借地专约》,以新条约的形式宣告《广州湾租界条约》失效,其中有三个条款明确地涉及到了此条约:

第一条

一八九九年十一月十六日中、法间所订专约作废,该专约所给予法国政府之一切权利即行终止。

第二条

法国政府同意,将广州湾租借地依照一八九九年十一月十六日中法专约所划定地界内之行政与管理,归还中国政府,并了解,中国政府于收回该地时,担任该地所负之义务及债务,并保证对一切合法权利予以保护。

第四条

(一)为免除法国公司及人民在广州湾地域内现有关于不动产契据及权利发生任何问题,并为免除因废止一八九九年十一月十六日订立之中法专约可能发生之问题起见,中国政府与法国政府双方同意,上述现有之权利及契据不得取销作废,并不得以任何理由加以追究,但依照正常法律程序提出证据,证明此项权利系以欺诈或其他不正当手段所取得者,不在此限,同时相互了解,此项权利或契据取得时所依据之原来手续,无论日后有任何变更之处,该权利或契据不得因之作废……

从以上三个条款中,至少可得到如下认识:1899年11月16日的《广州湾租界条约》给予了法国政府在广州湾诸多权利,其中最主要的是条约所规定地界内之行政与管理权,只要这个条约存在,这些权利就可继续为法国政府享有。另外,法国公司及人民在广州湾内的不动产也受到《广州湾租界条约》的保护。概言之,中法交收广州湾的谈判及其成果《交收广州湾租借地专约》是以《广州湾租界条约》为依据的,而不是直接绕过它。可以说,即使在抗战胜利前后,成为世界四强之一的中国并没有否认该条约的有效性。

综上可知,在法理层面,《广州湾租界条约》虽未完成缔约程序,但难以证明其无效。而在事实层面,在法国统治广州湾时期,中法政府关于广州湾纠纷的谈判甚至抗战胜利前后中法交收广州湾的谈判均以此条约为依据,并未质疑该条约的有效性,这就在事实上默认了该条约的有效性。从法国租借广州湾40多年的历史来看,法国在广州湾的管治并未因条约的这个瑕疵而受到不利的影响。

四 结 语

法国驻华公使毕盛向总理衙门送交《关于广州湾的协定草案》的时间是1899年5月27日,而不是1898年5月27日,两种说法虽仅一年之差,却对于还原中法广州湾勘界交涉的进程具有十分重要的意义。《广州湾租界条约》没能完成缔约程序的原因十分复杂,主要责任在法方。法方始终没有批准条约,且庚子后欲借换约之机索取更多的权益,这种无理的要求遭到清政府拒绝后,选择将换约一事搁置下来。不过,中方也有一定的责任。在庚子事变初期,随着中外局势及对外政策的突变,中方也有意将业经清廷批准的条约搁置互换。在法理层面,由于条约本身的明文规定,难以证明其无效。在事实层面,在法国统治广州湾时期,中法政府关于广州湾纠纷的交涉甚至抗战胜利前后交收广州湾的谈判均以此条约为依据,并未质疑该条约的有效性,这就在事实上默认了该条约的有效性。

李少军的研究指出,“近代欧美日对华强权至上、唯利是图的底色,是十分鲜明的”,“在中国,面对事关它们自身利害、国家目标的问题,如果相关规则(哪怕这规则原本就是不平等条约)不能利用甚至形成了制约,则无视规则、恃强凌弱、为所欲为”。这一点在制定《广州湾租界条约》条款及换约的中法交涉过程中得到了充分的印证。当法国的特权索求得不到满足时,便不顾中方的反对,以强制性的军事手段去夺取。在条约签订后,为了巩固以血腥手段夺取到的利益,又频频催促清政府予以批准。庚子事变后,为了索取更多特权,法国竟以其批准条约一事来向中方施压,遭到拒绝后,则有意搁置换约,以迫使中方屈服,这无疑是对条约精神和国际惯例的违背。当然,这种局面的产生,也与晚清官员对于维护本国权益的意识欠缺有关,掉进了法方所拟的条约草案的陷阱之中。钦差勘界大臣苏元春急于结束争端,对“此约应自画押之日起开办施行”而换约在后的风险缺乏评估,草草画押,而总理衙门在审核时也没意识到此点的弊端,以致授人把柄。面对法国在广州湾的管治日渐巩固的事实,换约交涉失败后,清政府也只好默认条约的有效性,此种应对办法又为北洋政府、南京国民政府所因袭。面对法国在换约一事上的刁难,驻法公使孙宝琦提出“我亦不必催迫。未换约者,即不足为信,或者租期未满仍可收回”的观点,这虽然在一定程度上反映了清末中国外交官对于第二次鸦片战争后清政府确立的信守条约的外交方针产生了质疑,开始思考以更加灵活的方式维护国家利益,同时流露出了弱国外交的无奈。