来源: 华人星光

一个本是中国最为传奇的家庭,令无数中国人仰望,可史册上名字熠熠生辉的祖孙三代,却绕不出魔咒似的“悲剧执着”,他说:“爷爷,父亲,和我,都是失败者。”

可是今天,所有中国人都要感谢他,无论是敢怒斥市领导“睁眼睛说瞎话”,还是把满满一袋子垃圾,扣在当地负责人的饭桌上,或是为中国子子孙孙计,留下宝贵财富,历史都无法绕过这个名字:梁从诫。

他出身于一个最为辉煌耀眼的家庭:祖父梁启超,开创中国近代史,培育出“一门三院士,九子皆才俊”,写下“第一豪门”的佳话。父亲梁思成和母亲林徽因,挥就成“中国建筑双雄”的磅礴人生。

梁从诫降临那年,中华满目疮痍,当祖父愤而疾呼:“我不入地狱谁入地狱”,当父亲和母亲,拒绝当日寇统治下的“亡国奴”,选择颠沛流亡奔向苦难,先有国,后有家,先为民,后为己,已然成了梁门祖孙三代,薪火相传的生命主旋律。

他的童年没有安稳,七七事变后一家逃离北平,好不容易流亡到长沙,却整日面临日机的狂轰滥炸,只好又逃到重庆。

生计唯艰,年幼的梁从诫两腿长满了疥疮,家里买不起鞋,他只能穿草鞋,夏天被磨破皮满是伤疤,冬天脚都冻烂了,依然挪动着小步去上学。

日寇虎视眈眈下,日子没有未来可言,他曾问母亲:“如果日本人打到重庆,我们又往哪逃?”

如此倔强、刚烈的骨气,给林徽因带来半生痛苦,也注定了儿子梁从诫的未来,走向同样执着的悲剧。

新中国成立后,熬过抗战的一家人,不顾劝阻离美回国。

父亲在清华是建筑系主任,母亲是建筑系一级教授,然而梁从诫身为系主任的儿子,愣是因两分之差上不成清华,父母无一人说情,只能到北大历史系就读。

时代割裂了他的人生,他看到伏于病榻憔悴不堪的母亲,仍固执地和父亲一起,为人民英雄纪念碑的设计殚精竭虑,她的才华怒放,和这座碑一样顶天立地。

他也看到父母亲为保护古城墙奔走呼号,可是轰轰的推土机和铲车,捣碎了伟大古迹的同时,也捣碎了母亲的心,她忧心如焚,生气痛苦,一天天消瘦下去……

那年北京寒风凛冽,在最后一堵古城墙倒塌之时,曾为儿子写下“你是一树一树的花开,是燕在梁间呢喃。

——你是爱,是暖,是希望,你是人间四月天!”的林徽因,怆然离世!

她心里有家国大义,有建筑古迹,终于还是为了这些,顾不得了自己的儿子……

梁从诫无怨,因为家国大义就是他们一家的宿命,融于骨血,糅于灵魂。

祖父,父亲,母亲,他们的生命似乎只为时代而生,只为奔向社会苦难而去,祖父走了,带着拯救危难国家,却事业未竞的遗憾……

母亲走了,半生耀眼于时代,半生尘满面,鬓如霜,唯余一声护不住城墙的叹息 ….

十年蹉跎岁月之中,父亲也走了, 曾攀爬过险仄难行的山道,寻找千年古刹佛光寺,曾为拯救古建筑遗迹倾尽余生,说“拆掉一座城楼像挖去我一块肉;剥去了外城城砖像剥去我一层皮。”最终还是无能为力郁郁而去……

而后,梁家人未尽之愿,赤子之心,总是遗憾而终的悲剧,轮到了梁从诫自己。

自大学毕业之后,他二十年时光仿佛虚无缥缈,可不管怎样的风起云涌,掩埋不了他走在时代最前面的步伐。

1978年,梁从诫回京,为美国大百科全书访华团进行翻译,并主编了《知识分子》杂志,在杂志的前言,梁从诫写道:“有人把知识分子誉为社会的栋梁,大脑等等,我们却宁可对他的局限性,保持一点自知之明。”

没成想,收拾旧山河之路上,一封投稿逆转了他的人生航向。一位环保学家的文章中说:中国乡镇企业的发展,为失去土地的农民提供了出路,但也成为了对后世影响巨大的、分散的污染源。

梁从诫实地考察,发现各地或多或少存在的环境隐患,黑水如酱油,青山光秃秃,空气中清爽日渐稀薄,变成了刺鼻的工业味道,这一切令他彻夜难眠。沉浸于梁家人骨血中的责任感,让他再不能视若无睹袖手旁观。

1988年,他辞去了本走顺当的公职,领导创建了中国第一家,完全民办环境保护组织“自然之友”,启动资金,是他和亲戚朋友借的三百元。

可是,要在一个大家都喊着发展的时候,却发出环保的超前呼吁,梁从诫这个格格不入的逆行者,注定要走和祖父、父亲、母亲,一样孤独和艰辛的道路。这是中国人的一次不能再迟的醒悟。

我国横断山区云岭山脉中,分布着全球仅有的,1000多只滇金丝猴,是世界级珍稀濒危动物。

可是在1995年,当地决定砍伐一片原始森林,而林子里生活着200多只滇金丝猴。

“林子没有了,猴子也就没有了”,梁从诫得知这个消息后,发起保护滇西原始林的呼吁书,四处奔走上书领导人,并发动媒体进行报道。

千钧一发之际,国家的指示,将金丝猴从斧头底下救了出来。如今的金丝猴,已是我国国家I级重点保护野生动物。

而环保不是轻柔的田园诗,风险总是有的,梁从诫付出了惨痛的代价。

可可西里,经年的大风隔绝了人类,这里保留了最原始纯净的状态,藏铃羊是这里特有的物种。

可是这片人迹罕至的地方,后来成为偷猎者的屠宰场,藏羚羊被剥去的皮毛,成了锦帽貂裘,成了金钱万两。

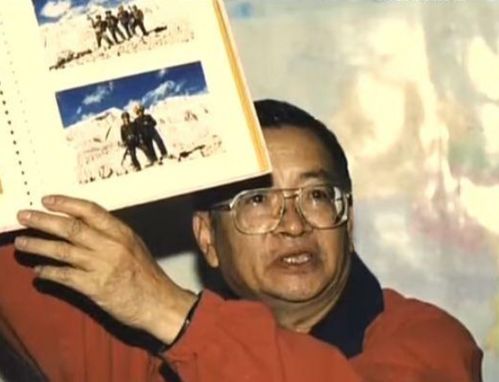

为了保护藏羚羊,像索南达杰一样抵抗偷猎者的英雄,埋骨一方。当67岁的梁从诫踏上这方土地,登上昆仑之巅,他为那些牺牲的英雄感伤,为国际仍然走俏的藏羚羊毛绒制品,感到痛心。

他写信给英国时任首相布莱尔,言辞恳切说:这些属于人类的珍稀动物,不该因为欧洲“致命”的时尚而被灭绝,布莱尔表示,一定尽力终止这种非法贸易。

在国内进行的保护藏羚羊行动中,梁从诫亲自焚烧了收缴的藏羚羊皮,熊熊大火,烧毁贪欲。

然而回程途中却遭遇严重车祸,造成他右肩脱臼、胸部挫伤,万幸捡回了性命。

家人十分担忧和后怕,年纪大了你经得起几次这样折腾?

梁从诫却对这些“小伤”不以为然:“风险总是有的,为绿色活动付点代价,我无怨无悔。”

为环保奔波余生,使得他在国际环保领域声望载道,“民间环保组织第一人”,逐渐取代“梁家名门之后”的影子。

2005年12月,他获得我国第一个环保人物大奖:“绿色中国年度人物”。

盛誉之下,名副其实,他身体力行,做到了真正的环保,从各处收集来废纸,将这些废纸裁成小块,然后将姓名联系方式印在这些废纸上,这就是他的名片。

有一年北京开会,门外拦住了一个穿着布鞋,骑着破自行车的老头,问你替谁报道,

只要外出吃饭,他一定会带上自己的筷子和勺子,从来不用一次性筷子。他也从来不用纸巾,一方寒酸的旧手帕随身携带,哪怕参加的是香槟盛宴。

他的办公用品,几乎都是“捡破烂”来的,办公室里的打印机,文件柜等等,都是朋友不要了给的,黑色的沙发从垃圾堆里翻出来的。

环保人生,风雨无阻,他曾因为河床干涸,与一位市领导争得面红耳赤,甚至直接当面斥责:“你这是睁着眼睛说瞎话!”

也曾在世界500强财富论坛上,面对全球一众经济巨头的言笑晏晏,毫不客气指出:“你们所津津乐道的‘世界工厂’,实际上只是‘世界厨房’。用我们的原料做好饭菜,端上国际大餐桌,给我们剩下一堆鸡毛蒜皮烂骨头,还有烟熏火燎的污染!中国的资源能支撑得起吗?这是中国,也是世界的灾难!”

他还跑到三亚的沙滩上,捡了满满一袋的垃圾,在当地负责人吃饭的餐桌上,将垃圾扣在桌上质问:“这就是你所说的海水干净?!”

在当年环境保护异常脆弱的时代,梁从诫,无疑是个逆流而行坚强固执的存在,这也注定他和他的祖父,父亲,步上一样的后程。

梁从诫说过,“我们开始来做这个事情的时候,其实是因为我们知道的很少,我们不知道这个领域到底有多糟糕。”越往后走,就越难走,知道了更多,看到了更多,就越心痛。好比表面看似结了痂的伤口,其实内里早已溃烂到了骨髓,他能救的不过冰山一角,

自然之友的理事长杨东平说:“这些年他做的事情,失败居多,哪怕有时候胜利了,也只是表面的胜利。”

有人利用他的环保宣传,佯装对着山林高高举起了斧头,实则是为拿到穷困补贴;有人为了眼前利益,不顾他的阻拦和劝告,污染环境,荼毒生灵。

阻力之难,令梁从诫越来越沉默,越来越孤独,可他依然固执,念念不忘。

2010年10月28日,他带着满腔的放不下和忧愁,永远离开了中国。

在他去世前,环境保护依然薄弱,他曾遗憾的说:“祖父,父亲,和我,我们三代人都是失败者。”

梁启超,为拯救危难中的国家奔走呼号;梁思成,为拯救传统城市建筑而奔走呼号;梁从诫,为拯救万物赖以生存的自然而奔走呼号。祖孙三代,都用一生做了同一件事:启蒙中国。

遗憾的是,这种超前的悲壮的坚持,在他们离开世界之时,都未能看到所奔走的事业,迎来真正的成功。

梁从诫失败了,可是却为我们后世,留下了成功的种子!

他为中国推开了环保的大门,为中国留下了宝贵的环保精神财富,如今,我们最高领导人倡导:为子子孙孙计,绿水青山就是金山银山,宁要绿水青山,不要金山银山。

如今,梁从诫曾在“不合时宜”提出的,要尽快建立环境民事公益诉讼制度,已经成为现实。

如今,再也不会有“洋垃圾”涌向我们的土地,生态文明,环境保护,已成为我们奔向伟大复兴路途中的,不可或缺的重要征程。

他曾说“国家的地脏了,总得有人扫吧。”

于是他为国家做了几十年扫地工,如今的中国大地一天天变得干净,先生若在天有知,足得告慰。

梁家风骨,家国天下,三代忠义之人,都在拼尽一生,无怨无悔做时代的启蒙者殉道者。

肩担道义,正直敢言,一生为国,悲壮坚持,无愧于一个真正中国知识分子的模样:

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万事开太平!

林徽因曾说她的儿子:是暖,是希望,是人间四月天。

后来的梁从诫,他满腔的热血和大义,真真切切让所有中国人感受到了,何谓爱和希望!

今天,2022年10月28日,是梁从诫逝世12周年祭日,致敬!缅怀!

感念他为中华千百年之大计,热血尽倾所做的一切!