四百年前的明代地契长这样

文:于淼(天津市档案馆工作人员)

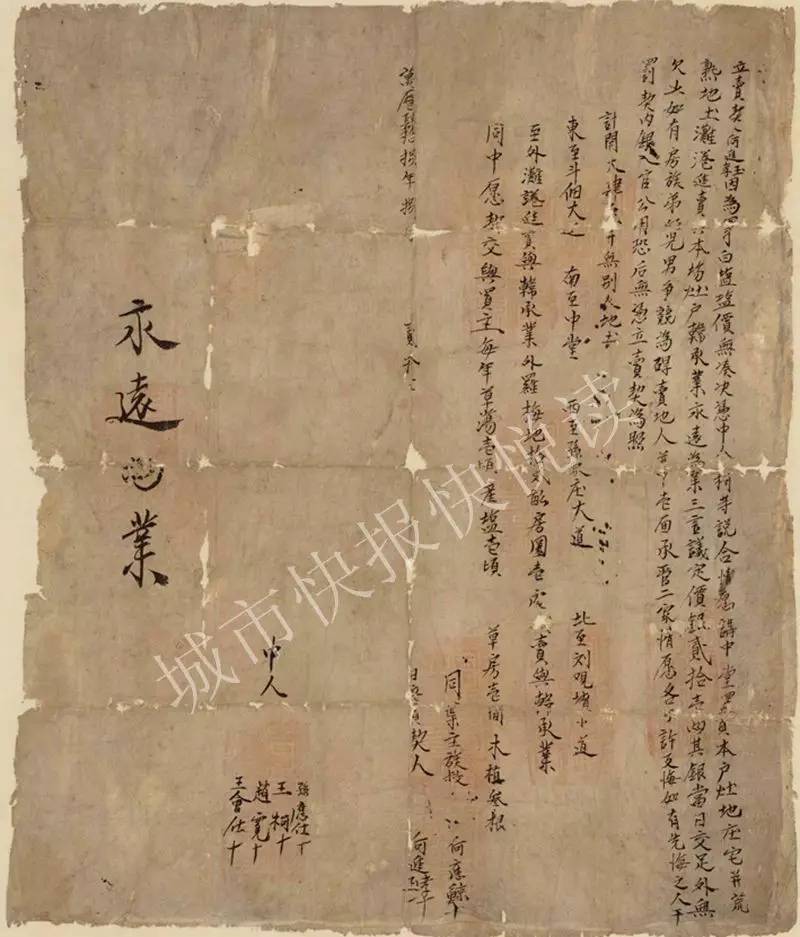

天津市档案馆珍藏着一份明代万历四十八年(1620年)的地契,透过斑驳的字迹,仿佛依稀可见明代末年买卖土地的场景,当时的社情、民生也都跃然纸上。

随着封建土地所有制的发展,私人土地的买卖、典当、租佃等,逐渐形成了大量的契约文献。土地契证,作为我国古代土地买卖的契约,也是土地所有权凭证,是研究民间经济、社会行为不可多得的宝贵资料。

天津市档案馆保存了自明代开始的契约文书,多达两万余件。在这之中,最为“年长”的一员,便是一份明代土地契约了。在此之前,天津市档案馆内已知最古老的档案,是清代康熙年间的一份地契。如今这份明代地契的发现,将天津市档案馆的馆藏档案历史提前了102年。

契约文中提到了“灶地”“灶户”“草荡”“土滩”等词语。旧时,曾把煎盐的人家称为“灶户”,煎盐场地称“灶地”……由此可以大致推断出,这份地契所涉及的土地,是与海盐生产相关的,而参与买卖这类土地的正是当时的“灶户”

这份已有397年历史的明代地契档案,是在1966年接收进馆的,泛黄的纸张已有破洞和部分断裂痕迹,部分字迹已无法考证,但表述内容基本完整,涉及立契人姓名、卖地原因、哪几块土地、坐落位置、地界四至、价钱、收款情况,以及有可能出现纠纷的解决办法。在地契尾部,有双方约书立据人及第三方中间人的画押(即签名后面分别有“画”字和以画“十”字代替,这是当时不识字的人的画押方式)。

以民间土地交易形式划分,此地契应为“绝卖”地契。所谓“绝卖”地契,是指土地所有权彻底地转移。古时地契有“白契”和“红契”之分,买卖双方未经官府验证而立的契据,叫“草契”或“白契”。“白契”上加盖府、州、县官印或粘贴由官方排版统一印刷的契尾,就成了“官契”或“红契”,表明官方对地契的承认。仔细观察这份契约,其上并无官府印章,应为“白契”。

土地契约真实直接地反映了当时社会人之间的经济关系,同时记录了当时、当地的人文生活、乡情民俗的原始风貌。这份397年前的地契的订立人是谁?又是在何种情况下签订的呢?要解答这些问题,还是要回到档案本身。

可以看到,契约文中提到了“灶地”“灶户”“草荡”“土滩”等词语。旧时,曾把煎盐的人家称为“灶户”,煎盐场地则称为“亭场”,亦可称“灶地”,而 “荡地”,是指官府授予灶户的用于盐业生产的草荡、沙荡、滩场、灰场、晒盐池、灶房和盐仓基地等,是海盐生产的重要生产资料。由此可以大致推断出,这份地契所涉及的土地,是与海盐生产相关的,而参与买卖这类土地的正是当时的“灶户”。

明代政府为了加强对灶户的管理,将灶户编入灶籍,而编入灶籍的人户,即称为灶户,由政府提供生产及生活用地、灶具及工本等,是为朝廷煎办盐课、承当朝廷的“户役”。

乍听上去,灶户好像是一个不错的差事,可实际上,灶户必须世代“以籍为定”,无论何人,均得办盐,甚至有的地区已经不再产盐,也不得免除盐税。

由于制盐工作量大,环境也较为艰苦,因此灶户远较民户、军户、匠户役为重,世人皆视为“苦役”“重役”。从这份档案中可知,此次的土地买卖,是何姓的灶户,将本户灶地庄宅,连同土滩淃等十二亩都卖给了另一韩姓灶户。值得注意的是,地契中提到的卖地原因竟然为“白盐盐价无凑”。

作为灶户,本是制盐之人,为何凑不起盐价(盐税)?他们“世为灶籍”,终身无法脱离盐税,又为何灶地卖与他人呢

“煮盐之利,历代皆官领之”,盐税作为封建国家重要的税收来源,历来都受到统治阶级的重视。津冀渤海沿岸的长芦盐区,是中国最古老的海盐产区之一,是明清时期全国仅次于两淮、两浙的大海盐产区。以渔盐之利为早期地方经济发端的天津,地处长芦盐区中段,地势低洼,土壤中含盐丰富,先秦已煮,明代改晒,迄今有三千多年的盐业史。

天津盐场疆域广阔,遍布于今宁河区南部、汉沽、塘沽、东丽区、津南区、大港北部、静海区东部等地。明清两代,天津盐业均属长芦盐区,其事务由盐区管理机构内相应部门及官员负责。自明万历年间开始,长芦盐务管理机构相继移驻天津,至清康熙时,天津最终成为长芦盐业的管理中心。

明朝政府对天津盐业的管理十分严密,搜刮也很严厉。明代初期,官府实行官收盐制,灶户要按期按人口向官府缴盐。据《明史》食货志记载,官方向灶户征购食盐,每大引(明代大引盐一引400斤,约合今238.73公斤)仅支付大米一石(约合今94.4公斤)。明代中期,灶户缴纳盐税可以折纳实物(即将盐税折合成布、谷、米、麦、金、银),新政在保证政府收缴盐税的同时,也被认为是造成私盐盛行、盐政弊坏的主要原因。

其后,征收的范围逐步扩大,且由折实物演进为折银。自盐税可折银开始,灶户开始对荡地逐渐有了一定支配权,灶户相互之间可以买卖,但不允许将荡地卖给商人或一般平民。明清之际,随着灶地私有化的进一步加强以及灶户经济商品化的进一步发展,灶户之间买卖土地的情况逐渐增多了,灶户贫富分化日趋严重。

富灶收买荡地,购买锅灶,用以产盐,累资千万,而贫灶则因产盐质差、数量过少、无以抵价,大部分的灶户沦为贫灶,甚至变卖荡地,沦为佣工。正如穷灶户前清秀才萧欣山编的一首《十等灶户》歌谣:“一等灶户当灶首,甘为盐商当走狗,全为自己有。二等灶户富家翁,不等盐款就上工,常年乐融融……十等灶户卖盐滩……新老债还不完。”

万历四十五年(1617年),袁世振变革盐法,官收盐制度宣告结束,取而代之的是商收盐税,但灶户常常受盐商的盘剥和地方恶势力的压榨,生活仍是很苦的,很多贫困的灶户常因交不足纳税银而被迫弃家逃亡。

在此份契约中,提到的“白盐”,与现今白盐的定义不同。明代的“白盐”代指“贡盐”,即充作贡品上纳给朝廷的盐及盐制品。

明代贡盐虽有定数,但较之其他盐课,灶户皆以为重役,以至于“终身逃死而不就此一日之役”,这又是何故呢?

据《盐政志》卷七记载,贡盐在装运过程中,有“船户、车家”收取高价,还有名目繁多的贴店钱、皇店门单钱、监收官常例钱等。交收时又有“生事之徒”,为索得贿赂,对灶户上缴的贡盐百般挑剔,或称包小,或称盐黑,令灶户退回增添、洗晒,以至于经年累月不得进纳,甚至还有故意不收盐者,坐视灶户的贡盐出现耗损,然后令其重新赔补。

于是,灶户“卖妻鬻子,旧债未偿,而新债又至矣”。在这样的背景下,就不难理解为何何姓的灶户会因为凑不起盐价,而将灶地及宅地等卖给另一灶户了。

盐业与国家的经济、政治、军事乃至社会、文化的发展都有密切的关系,借助此份民间地契,我们得以窥见明代底层劳动人民的生活状况和社会风貌

这份地契签署于明代万历四十八年(1620年)8月,就在此份地契签署的当月,明光宗即位,年号泰昌,但9月即告去世,在此之前,他的父亲明神宗已经二十余年没有临朝了。

明朝的发展,自万历年间便入颓势,明中叶,随着地主阶级势力的增强,土地高度集中,大地主们囤积居奇、占地夺田,又想方设法隐匿赋税,导致以农业税为主要来源的明政府财政收入逐渐减少,财政问题更为突出,负担在广大中下层人民身上的赋役和税收更为加重。

在此情况下,大批农民失去土地,他们为了躲避赋税、徭役、地租的追呼敲扑,不得已离乡背井,成为流民。后来,流民几乎遍布全国,成为严重的社会问题,社会危机日趋严重,社会矛盾日益激化,最终导致了明代末年农民起义的爆发。

明代长芦盐区的灶户,作为明代末年底层农民的代表,折射了明末农民的生存状态。明嘉靖年间长芦运司运使郭五常著《悯盐丁》诗,较为真实地描写了长芦一带灶户困苦的生活:“借贷无从生计疏,十家村落逃亡五。”

明代末年,随着灶户贫富分化日趋严重,失去土地的贫困灶户已无立锥之地,他们或为佣工,或为流民,汇入不可避免的时代洪流,成为明末农民起义的潜在力量,在一定程度上加速了明朝灭亡的进程。