巴金的深情:妻子病故,他将骨灰放卧室33年,晚年感叹长寿是折磨

来源:娱在笑牛

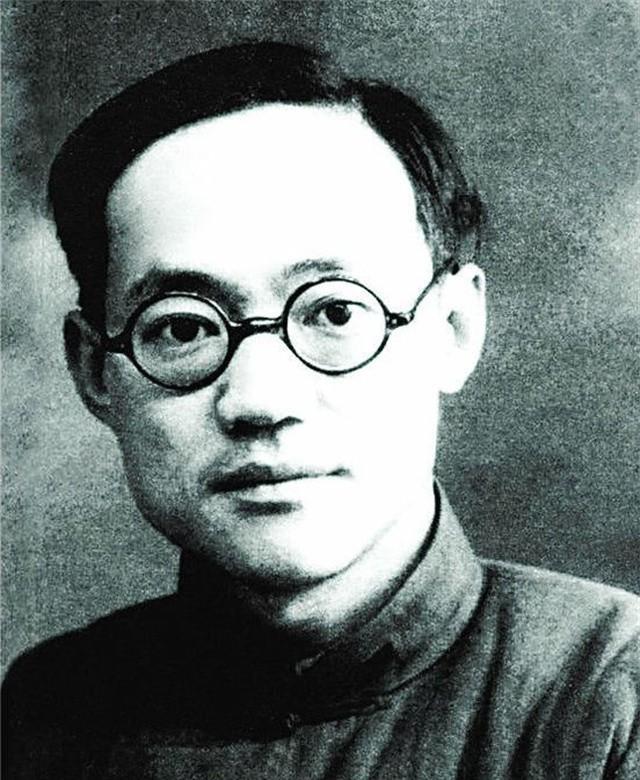

巴金

“……每夜,每夜,我都听见床前骨灰盒里她的小声呼唤,她的低声哭泣。”

“等到我永远闭上眼睛,就让我的骨灰同她的搀和在一起。”

这是萧珊逝去后,身为她丈夫的巴金写下的两段话。

面对着妻子的遗体,他僵硬着矗立在尸体旁边,让人拍下一张扭曲的照片。

而后,等到妻子遗体火化,他就迫不及待去领了骨灰盒,时间一到,立马把它接回家中。

他把骨灰盒放在自己卧室的五斗橱上,日日擦拭,有朋友劝他,逝者已逝,让妻子早日入土为安好。

但巴金只是执拗地摇摇头:“她的骨灰里有我的泪和血。”

为何他会这样说?

爱?亏欠?亦或者其它?

巴金、萧珊

萧珊和巴金浓情蜜意有,深情陪伴也有,但不可否认的是,萧珊为了和巴金在一起,实在是牺牲了太多太多。

正如巴金自己所述“她陪着我经历了各种艰苦生活”,未来可期,只是萧珊永远没有未来了。

拒绝

纵观巴金与萧珊的情爱史,就会发现,巴金对妻子的感情,始终是存在亏欠的。

1936年的巴金,已经32岁,他是文学界出名的独身主义者,就连好友都调侃他:“巴金写恋爱,然而不谈恋爱。”

此时的他已经凭借一部《家》火遍中国,纷沓至来的读者书信,快要淹没了他,其中尤以女性读者为多。

《家》海报

她们对巴金诉说着崇拜与爱恋,但是无意于此的巴金只是看一眼,随后便抛之脑后。

后来,一个落款为“一个十几岁的女孩”的书信,给巴金留下了深刻的印象,只因这人写的信件最多。

出于礼貌和好奇,巴金回复了这个小女孩的信件,两人开启了长达半年的书信交流。

有一天,巴金收到“小女孩”寄来的信,不同以往的是,信封中还附带一张照片。

照片中的女子身穿白衣黑裙,大帽檐帽子下压的是刚过齐耳的黑发,五官不算突出,但是笑容灿烂,一眼望去,仿佛可以温暖人心。

1936年8月,萧珊寄给巴金的照片与照片背面所写文字

信中“小女孩”解释,那照片是自己,还要约巴金见面:“笔谈如此和谐, 为什么就不能面谈呢? 希望李先生能答应我的请求。”

她直接定下了见面的时间和地点。

多余的话不再说,只是心照不宣。

虽然见面是“我”提起的,但是选择权在“你”手中,“你”可以选择来或不来。

时间缓缓走到了约定的时间,巴金如约前去,他要了一间靠近楼梯的包厢,边喝茶边慢慢等。

未几,一个身穿学生服的少女出现,还没等巴金反应过来,她就欢快叫道:“哎呀, 李先生, 您早来啦!”(巴金本名“李尧棠”)

“哎,你也早啊!”

说话间,少女就走到巴金旁边,她身子一扭,直接坐到了巴金对面。

萧珊

尔后她观望着这个和自己通信半年之久的男子,很是欣喜:“李先生, 您比我想象的可年轻多了。”

巴金不甘示弱:“你比我想象的还像个娃娃呢。”

两个来回之间,陌生不再,属于笔友间的默契很快浮现,而萧珊也开始对这位长者诉说自己的愁绪。

空有一腔爱国心,想要为革命做贡献,但她的行为总是不可避免地被自己的父亲限制。

说到最后,她叹气道:“我真想离开这个古板的家庭, 去闯荡江湖。”

巴金并没有直接制止她,而是选择给这个少女讲道理:

“像你这样的少年还是一只羽翼未丰的小鸟, 很难远走高飞的。现在社会纷繁复杂, 决不可冲动行事。你现在应该多读书, 多思考, 再行动啊。”

年轻时的巴金

一番有理有据的劝解后,萧珊听从了男子的建议,不再冲动。

只是本来就心有崇拜的她,再直面这个尊崇之人对自己的循循善诱,很难不动心。

这次见面结束后,萧珊开始更频繁地给巴金写信,还常去巴金所在的出版社去找他。

每次找人理由各异,但大多是心生迷茫,寻求巴金的教导和指点。在这日复一日的相处中,她也越陷越深。

而萧珊,毫不避讳自己对巴金的心动与崇拜:“我永远忘不了从你那里得来的勇气。”

她甚至越来越多地尝试介入巴金的日常,关心他的生活起居。

巴金

面对着这等昭然若揭的心思,巴金自然懂得,少女的天真烂漫让他情不自禁,只是13岁的年龄差距,还是让他望而却步。

他在信中用隐晦的方式拒绝:

“你说要把家布置得安舒一点,你说在一天的忙碌的工作之后要找点安慰。我奇怪你这小孩子怎么能够想得这么周到?……我认识了几个像你这样的可爱的孩子,你们给了我一些安慰和鼓舞……”

一个“小孩子”,把自己与萧珊隔得清楚明白,不容越界。

面对喜爱之人的拒绝,萧珊并未灰心丧气,她扯起笑容,一如往昔地缠着他,要和他聊天。

1937年,巴金写给萧珊的信

而巴金每次望着对面少女神采飞扬的模样,只待在一旁,垂下眼睑,安静听着。

即使萧珊谈论的是家长里短、生活琐事,他也从不觉得厌烦。

喜欢一个人,行动是骗不了人的。

理智与情感的拉锯,让巴金极为痛苦,平静的表面下,是亟于爆发的火山。

有一天,萧珊找到巴金,告诉他:“我爸爸要我嫁给一个有钱人……”

她紧紧盯着巴金,闪亮的眼睛中满是期许。

心爱人对她的亲近不再躲避,想来也是喜欢她的,萧珊期待巴金做出反应,震怒也好,生气也罢,至少让她知道,他心中是有她的。

巴金、萧珊

巴金却避开了她的视线,淡淡道:“这件事由你自己考虑决定。”

萧珊眼中的光瞬间熄灭了。

情定

萧珊的眼睛渐渐起了水雾,还不等她转过身去,泪水就落了下来。

一旁的巴金欲言又止,但他还未来得及说话,萧珊就匆忙跑了下去。

等到巴金追了出去,正看到萧珊在和同院朋友哭诉,他急急赶到她身旁,对她和那位朋友解释:

“我是说她还小, 一旦考虑不成熟, 会悔恨终身的。将来她长大能有主见了, 成熟了, 还愿意要我这个老头子, 那我就和她生活在一起。”

这话一出,萧珊当即破涕而笑。

两人关系由此突飞猛进,未几,就确立了恋爱关系。

巴金、萧珊

只是乱世之中,相聚难,相守更难。

巴金大哥破产自杀,他三哥担起养家的重担,但是随着战乱爆发,三哥那里也难以为继,巴金不得不接起家中重担。

为了挣更多的钱,他开始没日没夜地写作,萧珊则待在学校学习知识,他们各自都有自己的事业和事情,黏在一起的时间很少。

偶尔萧珊会去出版社找恋人,她会住在巴金隔壁,两人每日一起出门、一起吃饭,偶尔他们会去公园遛弯,但两人待的更多的地方还是出版社内。

巴金俯在书桌上写作,萧珊则坐在另一侧,帮巴金整理文稿,有时候出版社里忙,萧珊也会帮忙做一些杂事。

有时候正好赶上巴金要出远门,她也会跟着巴金一起去,俨然是他身后的小尾巴。

巴金与萧珊,1937年摄于苏州青阳港

1938年,日军加速对中华的侵略,战乱频繁,火烧得到处都是,哀嚎、麻木、痛苦、绝望充斥着绝大多数人的内心。

巴金和萧珊不可避免被这种紧张气氛感染,10月,战争快要蔓延过来,巴金带着萧珊从广州城内匆匆逃离。

这时,离日军彻底占领广州只剩下10个小时。

他们包了一艘小木船,就这样挤了上去,一群人避着敌机、躲开警报,在各种提心吊胆中过了9日,终于到达相对安全的地方,桂林。

到了桂林之后,巴金去了桂林文化生活出版社工作,萧珊则考上了昆明西南联大。

两人分隔两个城市。

萧珊

距离的遥远,并没有阻碍这对情人之间的思念和盼望,巴金一改以前的被动,开始主动去找萧珊。

1939年,他去了昆明,和萧珊见了一面后,他就匆匆离去,分别前,两人相约下一年见面。

到了1940年,巴金的《激流三部曲》正式完成,开始印刷出版,他拿着样书又慌忙跑去了昆明找萧珊。

刚完稿的巴金有了更多时间和萧珊相处。

这一次,他留在昆明一整个暑假,白日里,两人焦不离孟,等到晚上,巴金把萧珊送到寝室中,他才转身回到住所,伏案写作。

到了下一年,巴金又如约来了昆明,和萧珊缠腻一个暑假。

巴金

萧珊受制于学业紧张,不能时常出来,她只能频繁地给巴金写信,嘱托他要爱护身体,不要忘记按时吃饭和睡觉。

巴金的回信也满是想念,但他不是一个善言辞的人,说得最多的也不过是“想念你”三个字,即使如此,萧珊收到回信依旧心中暖意融融。

平静的时光很快过去,战火遍布整个大地,巴金有许多同事、朋友因担忧战局,而接连离开桂林。

那段时间巴金心情极为低落,即使他在努力掩饰,但是萧珊仍能从只言片语中看到他的落寞。

她放弃学业,逆着人群,来到桂林向他奔赴。

她握紧他的手,发出宣誓:“不要难过,我不会离开你,我永远在你身边。”

这是她的承诺,也是决心。

萧珊

甜蜜

正是萧珊一次次的奔赴,让巴金坚定了与她在一起的决心。

1944年,在经历8年爱情长跑后,两人决定正式结为夫妻。

但是动荡的时局,与尚显拮据的生活,让巴金对这场婚礼的准备捉襟见肘。

他委托弟弟向亲友们发了一张“巴金与萧珊旅行结婚”的通知,就算是缔结了婚约。

而作为他们“洞房花烛夜”的庆祝,只有巴金在多年后回想,依旧寒酸的小饭馆中的“一份清炖鸡和两样小莱”。

由此,这场婚礼,就在没有见证人、没有宾客、没有花烛、没有增添任何东西的情况下草草了事。

巴金、萧珊

就连当地报纸,得知大作家巴金结婚的消息时,距离那日早已过去了好几个月,报刊人员也只能简单记录:

“巴金,于五月八日在贵阳花溪与陈蕴珍女士结婚……巴金平日沉默寡言,此次结婚亦在沉默中举行,故知之者甚少。”

婚后一年多,萧珊就在重庆生下了他们的第一个孩子,是个女儿,起名为“李小林”。

战争结束,新中国成立后,他们的第二个孩子出生,是个男孩,巴金为他起名为“李小棠”。

孩子的存在为家里带来更多欢声笑语,也从另一方面“绊住”萧珊,让她不能再毫无顾忌地跟着丈夫奔走。

萧珊与女儿小林

战火初歇,百废待兴。

为了激励更多人投身祖国建设大业,巴金在1952与1953年,连续两年前往朝鲜战场主持采访工作,以便创作出更具激励性的文章。

但第一年巴金刚刚离家没多久,萧珊就想念不已,她写信向他撒娇:

“昨晚上我好久不能睡,我轻轻地喊着你……我们分开已是半月了,对于我,这已是长得不能令人忍受的了。”

“你怎么样?不要太累啊。想你。”

而巴金看到妻子的信件,内心也是久久不能平荡,只是他一向沉默寡言,也不善于表达内心情感。

任由再多思念,他也只能干巴巴说出“想念你”三个字。

萧珊手稿

但他依旧在信尾提到这一句话:“《人民文学》八月号,瓦普查罗夫那首给妻子告别的诗很好,读了很受感动。”

留在家中的萧珊慌忙翻出那日报纸,只看到上面的诗歌:

我静悄悄地走进来,温顺地坐在你的身旁,

我凝视着黑暗,为了能看见你。

当我把你看够的时候,

我要吻你,然后就又重新走开。

这是诗人写的与妻子的告别信,表述深情的他不得不离开妻子的忧郁,以及对妻子的热切爱恋。

心领神会的萧珊当即提笔:

“我们快要见面了,再一个多月我们能互相握住我们的手,我预计九月底带小妹来北京等你,让你在北京的车站上就可以看到小妹的笑容。”

巴金、萧珊与孩子

面对妻子的“缠人”,巴金显然很是受用,他在寄给妻子的信中,也比以往更直白地表述内心:

“我很想念你们,尤其想念你。每次分别,心里总充满着怀念。无论到什么地方,我总会记着你。”

两年间,聚少离多,这对夫妻就在信来信往中传递情感,在时间、空间的阻碍中,生出的是更为坚韧、顽强的爱情之花。

离别

如果说起初是巴金包容萧珊的任性和娇俏,那么,在他们之间,却是萧珊始终在包容着巴金的不成熟和软弱。

截止至今日,众人传颂巴金与萧珊的爱情时,几乎都要添上这一句描述“巴金与萧珊结婚28年,从未红过脸”。

巴金、萧珊与两个孩子

但事实不尽如此,面对着生活中的柴米油盐、亲戚间的迎来送往,以及巴金过于执拗的性格,萧珊并不是没有埋怨。

50年代时,萧珊想出去找工作,依据她西南联大中文系学生身份,以及巴金在文坛中的地位,萧珊完全可以去一家相当不错的文学社做正式编辑。

但是巴金愣是拗着口,不对外说,只说不能麻烦别人。他让萧珊去《上海文学》编辑部,做—名不占编制、不拿工资的义务编辑。

萧珊听了他的话,默默去了。

这尚且是她与巴金之间的事,但是巴金一大家子,亲戚朋友众多,方方面面都要她统筹好。

结果一天,一个亲戚对萧珊说的话让她猝不及防,也让她暗生怒火。

1955年巴金夫妇在上海武康路巴金先生家中花园的草坪上

那时巴金正在北京出席第一届全国人民代表大会,萧珊则留在家中操持家务、照顾老人幼儿。

正在整顿家务时,巴金弟弟李采臣突然找上门来,要萧珊从存款中取出一部分给他们九妹寄去,说九妹马上要来与巴金他们一起生活。

萧珊尚且摸不着头脑,李采臣说的一番话让她恍然:“四哥难道没有告诉你,我们约九小姐出来?”

她这才明白,原是巴金私下把九妹约到上海,因为怕妻子不同意,所以他干脆不与她说,等到木已成舟,自己自然没有理由反对。

萧珊既尴尬又失落,她想责怪巴金,但是思来想去,寄出的信中却只有这一句:“我很伤心,原来你并不是什么都告诉我的!”

1962年巴金于寓所

她终是不舍得抱怨他。

萧珊对巴金的维护体现在方方面面。

有人半夜冲进他们家中,看着对方嚣张气焰,因为担心那几人会伤害丈夫,这个一向胆小,遇事只会躲在丈夫身后的小女人一反常态冲了出去,要找人求助。

结果巴金毫发无伤,她自己却被对方用铜头皮带抽在了左眼上。

巴金陷入了困窘中,萧珊作为他的妻子自然也不好过,但她依旧为丈夫打气:“要坚持下去,坚持就是胜利!”

她不舍得在巴金面前漏出疲态,就连哭泣也只敢偷偷躲起来哭。

1972年,萧珊的身体越来越不好,她去医院检查得了肠癌,不得不住院治疗。

巴金全家福

有朋友劝她打电话让巴金回来,萧珊也只是摇摇头:“不要打岔他。”

后来一直到病情严重,到了不得不做手术的地步,医生提前给巴金说明:“开刀不一定有把握,也许中途出毛病。但是不开刀,后果更不堪设想。”

他们别无选择。

巴金劝萧珊做手术,这个在丈夫面前一向温顺的女人,仍是沿袭以前的习惯,认真倾听男子分析。

她低着头,半晌才吐出一句话:“看来,我们要分别了。”

这是她第一次提分别,也是最后一次提。

手术后的萧珊看着比之前更为虚弱,医院在她病床前放了一个巨大的氧气筒,他们在她鼻子里插着管子,用来输送氧气。

巴金一家在上海复兴公园

萧珊感到不舒服,她想把氧气筒搬走,但是在巴金的劝说下,她不再抗拒,努力尝试适应这种痛苦。

但即使生命垂危,她依旧惦记着家里,怕自己输血会花费家里太多钱,每一次异议都被巴金压了下去。

他哑声安慰她:“你只管放心。”

不用管花费多少,不用怕麻烦,只要萧珊活着,这就是巴金唯一的期望。

期望落空了。

萧珊没了。

1972年8月13日中午,她去世的那天,巴金正好不在她的身边。

事情巧合的就像是戏剧一般,他整日整夜的守在她的身边,唯恐落空她的一句话一个表情,就那一天上午,他临时回家有事。

巴金

再接到消息,只看到被厚实的白布裹得严严实实的尸体。

巴金扑过去,不停用双手推搡着白布中的躯体,但是萧珊再也不能回应他了。

“我没有能同她诀别,我有许多话没有能向她倾吐,她不能没有留下一句遗言就离开我!”

巴金之欠,欠在萧珊对他几十年的深情陪伴,他觉得自己还没还清。

巴金之憾,憾在没能见到心爱人的最后一面,他们连道别都没有,就不得不永世相隔。

怀念

相濡以沫半生的人离去,对巴金而言不可谓不是一个巨大的打击。

但是,逝者长已矣,生者如斯夫。

即使再不舍,巴金也不得亲手接过那装着爱妻骨灰的坛子,他把坛子带回家中。

萧珊遗照

推开门,又是熟悉的布局,柔和的日光透过窗棂洒进房间内,有灰尘在空中飘荡,一切似曾相识,只是端坐在那里冲着自己笑的身影不再。

他蹒跚着走进房间,环绕一下四周,然后郑重地把骨灰放在五斗橱顶部,旁边桌子上则摆放着萧珊的照片还有她曾经写的文章。

他感觉自己在被萧珊的气息包围着。

往后余生,萧珊的骨灰便一直放在巴金的卧室里。

每一日,巴金都会把骨灰坛拿下来,然后用布一寸一寸的把小坛子给擦拭了一遍又一遍,擦了十几分钟,坛子表面已光滑的可照人影,仍不见他停。

从身体还硬朗,到颤颤巍巍站在小凳子上擦拭抚摸骨灰坛,30多年的时间,他从不假以人手。

巴金

有朋友看不下去,宽慰他:“嫂夫人逝世,想必哀悼过甚,但死者已矣,生者还是要活下去!”

巴金的回信十分冷静:“萧珊病逝,对我是个大的打击,不过我还想得开,身体也还不错。”

但即使表面再平静,他的行动还是透露了他的落寞。

巴金始终没有停止对萧珊的怀念,有时夜里他会梦到她,梦里的萧珊依旧年轻,还是那个娇俏笑着的少女。

她拉着巴金的手,问他:“你怎么成了这个样子?”

巴金一如往昔地安慰她:“我不要紧。”

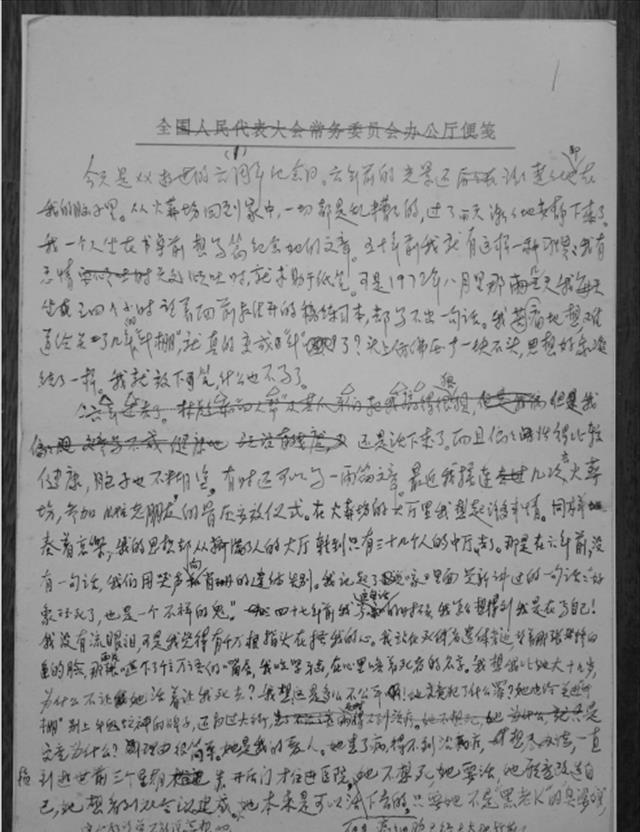

巴金《怀念萧珊》手稿

蓦然,萧珊哭了起来,巴金看着她的眼泪也不禁心慌起来,他想继续安慰她,但是伸出手,只碰到一片虚无。

他醒来了。

“长寿是对我的折磨!”巴金悲怆道。

1998年,在接受新华社记者采访时,巴金告诉记者,自己有个心愿:“我的心愿是,死了后与萧珊在一起,骨灰撒大海。”

2005年,他的心愿实现了。