凯撒,赫丘力与理想国:法国大革命中的古典狂热

来源:学语言家

共和二年果月十四日(1794年8月31日),距离罗伯斯庇尔的脑袋落地不过一月有余,胜利之熵已经在各怀鬼胎的热月党人间制造着混乱。雅各宾这头怪兽虽被斩首,但法国依然如同一个在悬崖边左右摇摆的醉汉。公共安全委员会的暴政虽告一段落,但没人敢保证新的暴政不会从某个蠢蠢欲动的角落里突然窜出来。巴黎的空气里少了些血腥味,但感到饥饿的不光有断头台,还有数以万计对《全面限价法令》(Loi du Maximum général)之效用愈发感到失望的下层平民。

有一个人似乎对这些纷争提不起多少兴趣。布卢瓦主教、国民公会代表、畅销书作者亨利·格雷戈瓦(Henri Grégoire)在这一天向公会提交了一份题为《关于恣意毁坏行为所带来破坏及如何进行抑止之报告》(Rapport sur les destructions opérées par le Vandalisme, et sur les moyens de le réprimer)的文件,谴责自革命爆发以来法国各地文物财产所遭到的蓄意破坏,尤其是教会财产在1793年底至1794年初的去基督教化运动中所受到的破坏。这份文件受后人关注,主要原因是标题里格雷戈瓦自创的vandalisme一词迅速得到广泛沿用,很快成为了「故意破坏行为」(尤指公共财产与文物)的代名词。该词的灵感很显然是来源于曾经攻克并洗劫古罗马城的汪达尔人,在意象上与许多欧洲语言里用「匈人」一词来形容野蛮无礼之人或行为有类似之处,都是借古论今,用充满时代错乱感的古典典故针毡时弊。

但格雷戈瓦这份报告里的古典意向远不止此一处。作为曾在1793年1月投票支持判处路易十六死刑代表中的一员,格雷戈瓦对vandalisme的声讨更多是为了避免大革命的旗帜因少数行为不端者而蒙羞,而远非对革命本身的抨击。1794年夏末,法军在各条战线上的命运还尚不明朗;总动员令的颁布虽然解除了迫在眉睫的危机,但还不足以在短期内反败为胜。在这样一种充满不确定性的背景下,格雷戈瓦却乐观地幻想着有一天,共和国的威武雄师将奏着凯歌开进意大利,为古老帝都的千年荣耀再添革命的辉煌。他满怀热情地写道:「今天的罗马再无伟人,但罗马城的塑像与方尖石碑依然吸引着文明世界的目光……若我们的胜利之师能进入意大利,掳走观景殿的阿波罗与法尔内塞的赫丘力,那将是一场多么光荣的征服!」格雷戈瓦的帝国主义幻想,与当时法国人将革命战争视为一场「新世界的自由人与旧世界的奴隶」间战争的倾向是分不开的。他紧接着写道:「希腊装点了罗马,而古人的杰作如今却装点着奴隶的国度;法兰西必须成为它们最终的庇护所……野蛮人与奴隶痛恨知识与学问,他们摧毁艺术品与文物;自由人则热爱它们,保护它们,珍藏它们。」

格雷戈瓦蛮幸运的;他的幻想只过了两年,就成了现实。1796年春,拿破仑率领的意大利方面军出奇制胜,短短两周就打破了此前法军两年都无法突破的僵局,先后攻克皮埃蒙特与伦巴第,并在曼托瓦与奥地利人展开鏖战。再过两年,永恒之城也被愈发战无不胜的法兰西共和国收入了囊中。格雷戈瓦给意大利的文物「寻找新家」的轶想一下子变得十分靠谱了。从法军进入意大利开始,亚平宁半岛的奇珍异宝便开始一车接着一车地消失在阿尔卑斯山另一侧——最初多是无组织的自发掠夺,但很快便经由军队与督政府接手管控,变得更加高效而目的明确。抵达法国的古典文物大多进入了刚开放没几年的卢浮宫的展品名录;1798年7月28日,巴黎更是组织了一场声势浩大的凯旋游行,将掠夺来的文物在街头展出。

但赤裸裸的文物掠夺只是大革命构建(新)古典主义神话过程中的一环。革命的法国,随时随地都能看到来自古典世界的影子。历史学家Claude Mossé将其描述为一种「对古典世界的革命狂热」,文献学家Ferdinand Brunot则在描绘革命时期的流行风尚时写道:「最常见的炫耀方式之一便是穿上一条托加长袍,模仿古罗马人的样子摆姿势。」有「大革命的画家」之称的雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David),早在革命爆发前就痴迷于古典艺术。他1784年的作品《荷拉斯兄弟之誓》不仅从题材到象征都充满了古典意蕴,而且他本人是专程携妻前往罗马绘制的这幅画,原因是「我只有在罗马才能描画罗马人」;大卫甚至相信罗马的守护灵(genius loci)——一个源自古罗马宗教的古老神祇,会给自己的创作带来灵感。

紧接着《荷拉斯兄弟之誓》,革命前的大卫又先后完成了《苏格拉底之死》(1787)与《护从搬来布鲁图儿子的尸体》(1789)两幅古典题材的作品。大革命无疑使他的职业生涯登上了新的高度;某种意义上大卫既是革命的宣传家,又是革命的史官,用他新古典主义的画笔记录着革命浪潮的跌宕起伏,为后人留下诸如《马拉之死》《拿破仑翻越阿尔卑斯山》《拿破仑加冕》等传世名画。大卫同时还是革命的活动导演与舞台设计师,为舞台中央的革命家们布置符合他们口味的背景。他与罗伯斯庇尔的合作最为著名,在后者的支持下策划了1793年8月10日的「共和国统一不可分节」与1794年6月8日的「至上崇拜节」两场前所未有的盛大庆典。大卫对古典艺术的痴迷与对革命的热情完美结合;他在革命早期的作品中最爱使用的象征之一是神话里的英雄赫丘力(赫拉克勒斯),例如在「共和国统一不可分节」上他借用赫拉克勒斯斩九头蛇的传说,以英雄象征法国人民,而以九头蛇象征国内的反动势力,制作了一尊持橄榄木棒打蛇的赫丘力像为游行添彩。马拉遇刺后,大卫组织了将马拉的骨灰移至先贤祠的游行活动;共和国的军队收复叛乱的土伦后,大卫同样策划了又一场规模浩大的节日游行,而这一系列游行活动本身的形式也处处反映着大卫及其同僚对古罗马凯旋仪式所做的新时代解读。

一场希望建立美好新世界的革命,为何会对遥远的过去如此痴迷?在回答这个问题之前应该想到另一个问题:那些将共和理念供上神坛的革命家们,为什么要从两千年前的故纸堆里寻找灵感,而不是将目光转向同时代的大洋彼岸?我们不可能钻到拉法耶特、巴纳夫、米拉波、丹敦、马拉、大卫、罗伯斯庇尔、圣茹斯特、巴贝夫的脑袋里去一探究竟,但我们大致可以猜测,这或许是因为对岸的美利坚共和国还太幼弱,在革命家看来既不足以为法国这个历史悠久的文明古国提供示范指导,又缺少古典世界的主角们(雅典,斯巴达,罗马)穿越两千年、经过无数浪漫化传奇化包装的神秘魅力。

或许更重要的一点,在于那些来自古代的传说典故,早已褪去了当事人的参与感,可以不受约束地接受革命家的修改、更正与歪曲。1792-94年党派斗争严重时的革命话术很大程度上反映了这类现象;有「死亡大天使」之称的圣茹斯特,在《共和制度》(Fragments sur les institutions républicaines,在圣茹斯特死后结集出版)一书中就十分直截了当地将国民公会内的代表们分为善与恶、「阿提卡式」与「斯巴达式」二类。「阿提卡式」的讲者善于用华丽而充满陷阱的雄辩语言混淆视听、欺骗听众,「斯巴达式」的讲者则开门见山、直抒胸臆,在圣茹斯特眼里是美德的化身。当然,我们无法忽视的是圣茹斯特自己就是大革命时期口才最佳的演讲家之一;他用在他眼里不道德的方式去高声歌颂美德,无疑颇具讽刺意味。不管他在纸面上如何反对话术,他自己的政治生涯与巧用话术是分不开的;在审判路易十六的过程中,圣茹斯特多次发表过极具煽动性的演说,甚至将国民公会比作古罗马元老院,号召代表们向刺杀凯撒的元老院议员们学习,不要再在叛国者路易·卡佩身上多浪费半点时间。

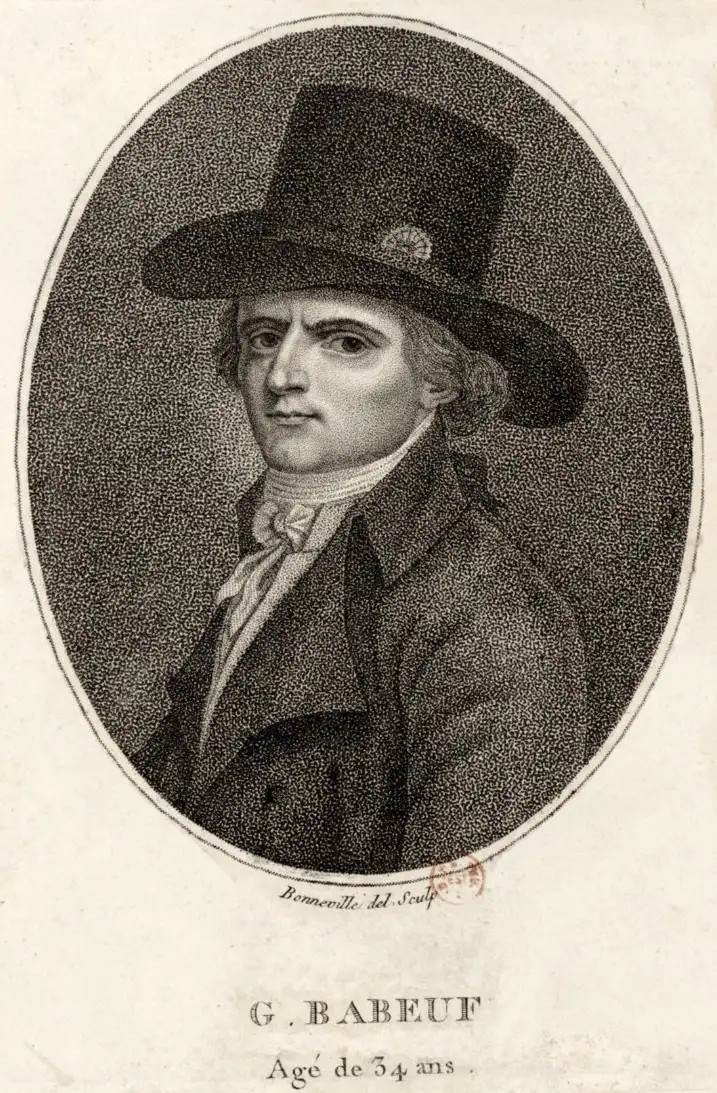

与国民公会议事厅里的雄辩遥相呼应的是遍布街头巷尾的报纸、周刊与宣传小册。古典世界的符号与象征在记者、出版人与煽动家眼里同样是有用的工具,而其中最广为人知的无疑是巴贝夫与他的《人民护民官报》(Le Tribun du Peuple,亦译作《人民论坛报》)。巴贝夫将试图在罗马推行土地与财政改革的格拉古兄弟视为楷模,在1796年5月组织了所谓「平等派密谋」,但尚未实施即因告密而被镇压;巴贝夫于一年后被督政府处死,将他与他心中楷模的命运悲剧性地连在一起。

大革命期间,巴黎有45所新的剧院开张,而热映的剧目中相当一部分都是与大卫的画作类似的,借古代典故歌颂革命的。1793年8月2日,国民公会曾颁布一条法令,要求《布鲁图》《威廉·退尔》《盖约·格拉古》三部描绘大革命的剧作每周在巴黎的剧院上演三次。其它创作于这一时期的古典主题剧本还有如阿尔诺的《明图耐的马略》、勒古韦的《埃庇阿丽丝与尼禄》、舍尼埃的《泰摩利昂》、梅西埃的《雅典的泰门》、勒默西埃的《阿伽门农》等。但并非所有创作者都是借古颂今,借古讽今的亦有人在。《青年女囚》一诗的作者安德烈·舍尼埃(前面那位舍尼埃的兄长),面对来自雅各宾专政的迫害,选择「让古人吐露新知」(Sur des pensers nouveaux, faisons des vers antiques),在1794年的《讽刺诗》中以一幅美好过去的图景映衬满是黑暗与压迫的现在。舍尼埃于1794年7月25日被送上断头台,与将他送上断头台的罗伯斯庇尔之死仅隔三日。

拿破仑掌权后,并未将伴随着大革命生长出的这些现代神话扔进历史的垃圾堆,而是选择性地保留了对他统治有利的部分,将巴贝夫的平等理论与圣茹斯特对古典世界充满血腥味的二元暴力逻辑压在地毯下。这与拿破仑对大革命的整体态度是一致的:既不让意识形态狂热把对新世界的期待变成一场屠杀,也绝不对旧世界怀有半点不切实际的留恋。用Mossé的话说,「古典典故依然存在,但必须接受帝国的管制。」