一个西方女子的上海恋情

本文作者:佳佶 ,读库

1935年3月,三十岁的美国作家艾米丽·哈恩(Emily Hanh)登上了从纽约开往上海的客轮。

在她的计划里,这次上海之行只是一次短途旅行,为的是要摆脱一段刚刚失恋的痛苦。这时的艾米丽已经出了四本书,是《纽约客》杂志的专栏作家。虽然这些书反响都不大,但对她来说,成名不是最重要的事,此时的她更想要游历世界,体验丰富多彩的人生。

艾米丽·哈恩出生于美国密苏里州圣路易一个恪守传统的德国移民家庭,父母都是犹太人。她生性爱好自由,性格洒脱不羁、特立独行,最害怕的就是陷入常规生活的航道,随波逐流。就在去上海前不久,她还有过一次二十个月的非洲冒险经历。因此,去哪里没什么要紧,她就是那种“不想回家的女孩”。

年轻时的艾米丽·哈恩和她的宠物猿。

踏上这片神秘的国土,艾米丽就被这里陌生而浓郁的东方色彩所吸引。到上海后不久,喜爱社交、热衷参加各种派对的她很快结识了当时风头最健的大班太太——弗里茨夫人(Mrs. Chester Fritz)。此人是上海滩各种沙龙派对的组织者和领袖,就在一次她组织的一次“上海国际艺术俱乐部”晚宴上,艾米丽认识了当时上海文化界的风云人物,中国诗坛一颗正在升起的新星——邵洵美。

青年邵洵美。

艾米丽·哈恩在她后来的多部作品中,以小说的笔法提到两人的第一次邂逅。她的第一部长篇小说《太阳的脚步》(Step of the Sun)中写道:

其中一人突地转过身来,动作有点神经质,他没来得及抓住她的目光,她已及时避开,惊鸿一瞥间,她怔住了:这张面孔是如此俊美。

他的头发柔滑如此,黑油油的,跟其他男人那一头硬毛刷不可同日而语。当他笑而不语时,那张象牙色的面孔是近乎完美的椭圆形。不过当你看到了那双眼睛,就会觉得那才是真的完美,顾盼之中,光彩照人。

艾米丽·哈恩没有料到,这一次偶然相遇,使她的人生轨迹发生了变化。她放弃离开上海、重返非洲的想法,在中国住了下来。而在中国经历的点点滴滴,都和这个男人产生了关系。如她在《我的中国》(China to Me)写的:

……所有这些活动,都与我的中国朋友洵美有关。我已经在很多篇文章中写到他,描述过他的形象——洵美是写不尽的,他无所不在。我几乎每天都看到他,早也好晚也好,大多是晚上。

海上才子邵洵美

邵洵美原名邵云龙,生于1906年,祖父邵友濂曾任上海最高地方官。邵友濂的长子邵颐的原配李氏,是清直隶总督兼北洋大臣李鸿章的女儿。1901年邵友濂过世后,由于后世继承人管理不当、挥霍无度等原因,到邵洵美作为长房嗣子继承时,已经家道中落,元气大伤。

邵洵美自小天资聪颖,才华过人。小时家里请国文教师教授国文,中学又上的是教会学校,因此中英双语都很出色,少年时便写得一手好文章。他写散文,也爱写新诗,经常翻译外国诗歌。十七岁从南阳路矿学校(上海交通大学前身)毕业后,就被家里安排到英国留学。出发前,他与母亲盛夫人的侄女盛佩玉订了婚。两人青梅竹马,感情笃厚。为了表达自己的忠诚,邵洵美还将原名“云龙”改为“洵美”,取自《诗经·郑风·有女同车》里的“佩玉锵锵,洵美且都”之句。

邵洵美的妻子盛佩玉。

1926年,学成归国的邵洵美与盛佩玉举行了婚礼。一帮至亲好友,也是当时中国文坛的一群文人墨客:刘海粟、徐志摩、章克标、张光宇、张正宇等等都参加了婚礼。婚后,邵洵美把全副精力都放到写诗、译诗、写文章、出版诗集上。到1935年,邵洵美已经创办有《时代画报》《论语》《时代漫画》《人言》《万象》等名扬海内外的刊物。1928年,邵洵美的长子邵潮出生。

邵洵美和盛佩玉订婚照。

在晚宴上相识之后,艾米丽被邵洵美的容貌气质所打动,更钦佩、仰慕他的才华。两人开始频繁来往,邵洵美还给艾米丽取了“项美丽”这个巧妙的中国名字。作家王璞在她的《项美丽在上海》中说:

项美丽不是在每本有关邵洵美的书里都描绘他的外表,但每本都写到他的性格和才气。写到他那孩子式的好奇心,近乎可笑的天真,不同凡响的想象力和与人为善的温和。他永远能给项美丽带来惊奇。

关于项美丽和邵洵美的关系,有人说两人是情人,关系不仅对外公开,还得到邵洵美之妻盛佩玉的默许。不论实际情况如何,邵洵美和项美丽彼此欣赏,相互理解确是事实。通过邵洵美,项美丽了解了很多中国的风俗人情,他们一起做翻译,写文章,编杂志,两人合作出版的刊物《声色》画报、《自由谭》、《公正评论》等,都促进了中西文化的交流。在抗战的大背景下,项美丽站在同情中国人民的立场上,发出自己的声音。

以邵洵美为中心的交际面,为项美丽提供了源源不断的写作素材。利用这些所见所闻,项美丽每月写成一两篇通讯或特稿寄给《纽约客》杂志。在国门紧闭的年代,这些定期发表的文章为海外读者打开了一扇了解中国的窗口。《纽约时报》书评版曾有文章评论道:

不像其他那些坐在黄包车里到上海花园桥走了一遭,就说他们已经了解了中国的作家,艾米丽·哈恩从一般现象里鞭辟入里,她只写亲身体验到的东西,以一种悲天悯人的善意观察人与事,所以,她的笔端常含深情。

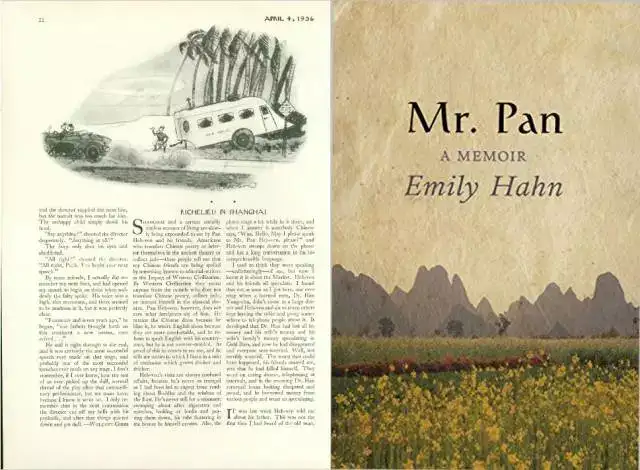

1942年,收录项美丽1935-1939年在上海生活见闻的小说集《潘先生》(Mr. Pan)由纽约Doubleday,Doran and Company出版,供收录二十八篇短篇小说,主人公潘海文的名字,正是邵洵美在英文杂志发表文章的笔名Heaven Pan的音译。这些纪实小说,正是围绕着邵洵美的家庭、日常生活和文人朋友圈所展开。

左为:项美丽1936年4月4日发表于美国《纽约客》(The New Yorker)杂志上的专栏文章《黎塞留先生在上海》书影,后收入《潘先生》右为《潘先生》原版封面。

可爱的“潘先生”

在《潘先生》中,项美丽从一个外国女性的视角,对中国传统大家族中的父母、兄弟、夫妻、主仆关系,对中国的文人和文化圈,对当时社会的动荡局势进行了细致的观察和饶有趣味的表达。

主人公潘海文是一个对中国文化有着自己的判断、理解和表达,具有出版理想、实践和民族气节的文化人。潘先生的父亲,在书中被形象地比喻为“红衣主教黎塞留”,是一个老式的纨绔子弟,“他使唤司机,好像自己是汽车的主人。在中国,一个孝子的所有财产,理所当然也属于他的父亲。”潘先生的妻子佩玉,是一名大家闺秀,温婉善良,但在项美丽眼中似乎是一个被家庭羁绊的略显无知的家庭妇女。此外,还描写了潘先生的表妹(正处于婚嫁年龄,受过西式教育,代表了当时上海的“摩登女性”),潘先生的弟弟(做了汉奸,结局悲惨),还有潘先生的文人朋友圈等等。

项美丽文笔清新,妙笔生花,延续了她在《纽约客》专栏上一贯优雅风趣、轻松自然的写作风格,不同性格的人物形象经她寥寥几笔,便生动地跃然纸上。比如,她写潘先生的妻子佩玉:

佩玉个子矮小,很漂亮,她似乎对自己的漂亮一无所知。她认为自己是个端庄传统的主妇,因为她已经有了五个孩子。不过如果让我猜她的年龄,我看至多只有二十岁。

在《岳母趣事》写潘先生口里佩玉的母亲、他的岳母:

你看,我岳母很漂亮,她是个苏州歌女。所有歌女都自称来自苏州,因为那里出产最美丽的女人。我岳母是个地道的苏州女子,如你所知,她是我岳父的第十个太太。他很喜欢她,他也喜欢很多别的女人——他死在一个歌楼上,而非家里……

盛佩玉的母亲。

她能够敏锐地把握人物之间微妙关系并以一针见血的方式表达出来。在《翡翠与绅士》一文中,“我”丢了翡翠戒指和一些现金,怀疑是佣人青莲拿去了。“我”请海文和青莲谈话,希望青莲能主动交代自己的偷窃行为。她这样描写他们之间的对话场景:

我盯着他们的脸,能猜出谈话的每一个阶段——先是寒暄战争,轮到海文讲话,他话锋一转,谈到翡翠戒指。青莲对失窃义正词严地否认,接着两个人都陷入沉思。我听得出,他们始终都客客气气,还议论了我好一会儿。

邵洵美在佣人面前绅士又软弱的行为,让项美丽既抱怨又欣赏。一个是出生豪门的中国男人,一个是来自美国的犹太平民,两人都能以一片善心平等地待人。性格方面的重叠,或许也是他们能够彼此欣赏的重要原因。

从多处情节上的交代和细节可以看出,项美丽和邵洵美的亲密关系。“我”先后位于江西路和霞飞路的寓所,是潘先生众多兄弟,各界朋友经常聚会的地方。同样,“我”也与潘海文的家人、亲友和谐相处,更不时介入他们的家庭事务,其中不乏清点家中玉石、字画、首饰这样的私密事件,《古董癖》中有这样的摹写:

夜复一夜,清理完晚饭餐桌,我们三人就围坐在潘家的方桌旁,佩玉、海文和我,计算、估价,忙上几个小时。我参与其中,缘于海文离奇的想法,他觉得我在生意上的建议有价值。”

“八·一三事件”后,潘海文(邵洵美)匆匆搬离位于杨树浦的老房子,除了一些细软,大部分冬衣、家具、包括他收藏多年的几千册图书,都没来得及带出。项美丽利用自己的外国人身份弄到通行证,租了一辆大型货车,雇佣了十几名搬运工,自告奋勇深入已经被日本人控制的沦陷区,抢救出了海文的大部分藏书和珍贵的德国印刷机。整个事件过程颇为惊心动魄,被项美丽完整记录在《杨树浦》这篇文章中。

邵洵美散文《晒书的感想》中的插图,由邵洵美自绘。

潘家老爷去世时,还有这样一个插曲:“我”背着海文去通知那位当了汉奸、海文与之断绝往来的弟弟来见其父最后一面。(《汉奸之死》)两人的关系可见一斑。

项美丽笔下的邵洵美像一个各种矛盾形象的重合体:他去过剑桥留学,说一口流利的英文,却永远穿着中式长衫;他是五个孩子的父亲,大家族的继承人,却从来不失赤子之心;他遭遇破产、家变,因战争遭受无妄之灾,却对这个大千世界始终抱有孩子般的好奇心。正如王璞所总结的:

他是世俗的,又是超脱的,前者是对世界的琐碎之处而言,后者是对人生的虚幻之处而言。人人都能踏到人生的实处,可是要能够领会他那一脚踏空之处的幽默,却需要爱心,还有灵气。这正是项美丽最欣赏邵洵美的地方。

墨西哥画家珂佛罗皮斯的《邵洵美漫画像》。

右起:谢寿康、项美丽、邵洵美、海伦(项美丽的姐姐)。

小说还是现实?

项美丽在《纽约客》上发表的关于邵洵美的这些小说,邵洵美本人自然都是读过的。美国作家肯·古特伯逊(Ken Cuthberston)所著的项美丽传记《没人说别去》(Nobody Say Not to Go)中记载了邵洵美对这部以他为原型的小说的意见——“洵美颇为欣赏米奇(即项美丽)在《纽约客》上发表的《潘先生》的故事,它们也为他带来声誉。他只是有时抱怨说,她把他写得‘像个木偶娃娃’。”

《潘先生》是一本纪实小说,里面所记述的事件、提到的人物,都有现实中的原版可寻,可以与项美丽的其他作品,如小说《太阳的脚步》,《时与地》(Times and Places),传记《我的中国》,邵洵美夫人盛佩玉的回忆录《盛氏家族·邵洵美与我》,以及邵洵美自己的纪实文学《一年在上海》相印证。

不可否认的是,它仍然是一部使用了大量加工手法和文学技巧的小说。考虑到《纽约客》的刊物特点和普通读者的胃口,这些小说不免带有一些猎奇色彩。而项美丽在处理材料的时候,也采用了一些技巧,如以漫画的方式来描写人和事;对于她略有了解,但不甚熟悉的人事,也不免充满偏颇的描述,例如,她笔下的中国文人多带有贬义性质,不仅没有礼貌,还喜欢占便宜。

邵洵美的女儿邵绡红在《<纽约客>女记者项美丽的中国情缘》里说:

翻译《我的中国》的仓圣在“译者小言”中提到,他明了邵项两人之间的真正友谊的经过。“这一段文艺界的佳话,我常想来一次忠实的报道,也许可以矫正一般人的差误的看法。”他指出:“写文章的人,往往会有夸大的恶习,尤其对于私生活的描写,大多喜欢把自己抬高身价,而把别人尽量抑低,用造谣式的哄骗作为最好的资料,项美丽当然不能例外。

项美丽肖像照。

项美丽一生著作颇丰,而她所有的虚构类作品,都有很大成分的真实性。她在散文和小说间自如游走,将两种写法的区别,把握得很有分寸。在上海的五年时间里,她经历的一些重大的事件,如“淞沪会战”“逃离杨树浦”“杨庆和钱庄倒闭事件”等,在她的多部作品中均有事件提及,从不同的角度加以描述。仔细研究这些作品,不仅让我们更为完整地了解事情真相,还能发现项美丽有意无意留下的真实与虚构交叠穿插的痕迹。

即使没有那些关于二人爱情的流言与传说,仅把这些小说当作文学作品来欣赏,也能获得很多阅读乐趣。“我从这些文章得到的愉悦,不下于我读赛珍珠、伊迪丝·华顿夫人甚至简·奥斯汀小说感到的快乐。同样的真诚,同样的优雅,机智而不刻薄,细腻而不琐碎。最可贵的是,毫无矫揉造作之态,从中可见一颗悲天悯人的平常心。”作家王璞在谈到《潘先生》里的文章时说。

而本书的译者王京芳则认为:“这部小说里,弥漫着那种老上海的气息。一个西方女子眼里的上海旧式大家庭,观看者和观察对象两者本身已经显示出极大的反差,这也是小说的看点。”