为了杀贪官,她嫁了个大自己十岁的老公,没想到中看不中用

作者:掘坟仔

人们总是在争论,到底是情大过法,还是法大过情。

民国时期,也不例外,当时有个叫施剑翘的女人,为了给父亲报仇,刺杀了当时已经下野的军阀孙传芳。

刺杀在那个年代本不稀奇,军阀之间互相勾结暗算,早就成了家常便饭。杀人者也本该判刑,没啥好说的。

然而这位女侠客,却是不一般,她把这个事儿,变得有点意思。

今晚由魔宙主笔 「老猫」,讲讲这个民国女刺客的故事。

- 复仇神话“施剑翘”

1935年11月13日,这天雨从早晨下到中午,都没停的意思。

施剑翘以为孙传芳不会来,但到天津南马路草场庵的居士林踩点已成了习惯。

居士林前身是“清修院”,原是天津八大家“李善人”李春城的家庙。1933年孙传芳等人与李家商妥,将清修禅院改为”天津佛教居士林”。孙传芳自封为“首席居士”,并规定每周日居士来居士林诵经,当时信徒甚多,达千人以上。

在附近蹲守了大半天,终于把孙传芳等到了。

眼看他走进居士林,施剑翘立马雇了车往家赶,准备去取勃朗宁手枪和油印册子。

再次回来,施剑翘稳了稳心神,以信众的身份进了佛堂。

因为坐的位置离孙传芳太远,她跟看堂的人商量往前挪几个位置,看堂人同意了。

施剑翘站起身,伸手握住了衣襟下的枪,快步走到孙传芳身后,趁着周围没人反应过来,连开三枪将孙传芳击杀。

佛堂里顿时乱了套,施剑翘看着孙传芳弯下腰去,便将准备好的油印册子散发给在场信众,边发边大声说道:

“我叫施剑翘,打死孙传芳是为报杀父之仇。详情都在传单上写明,我不走,你们报告警察。”

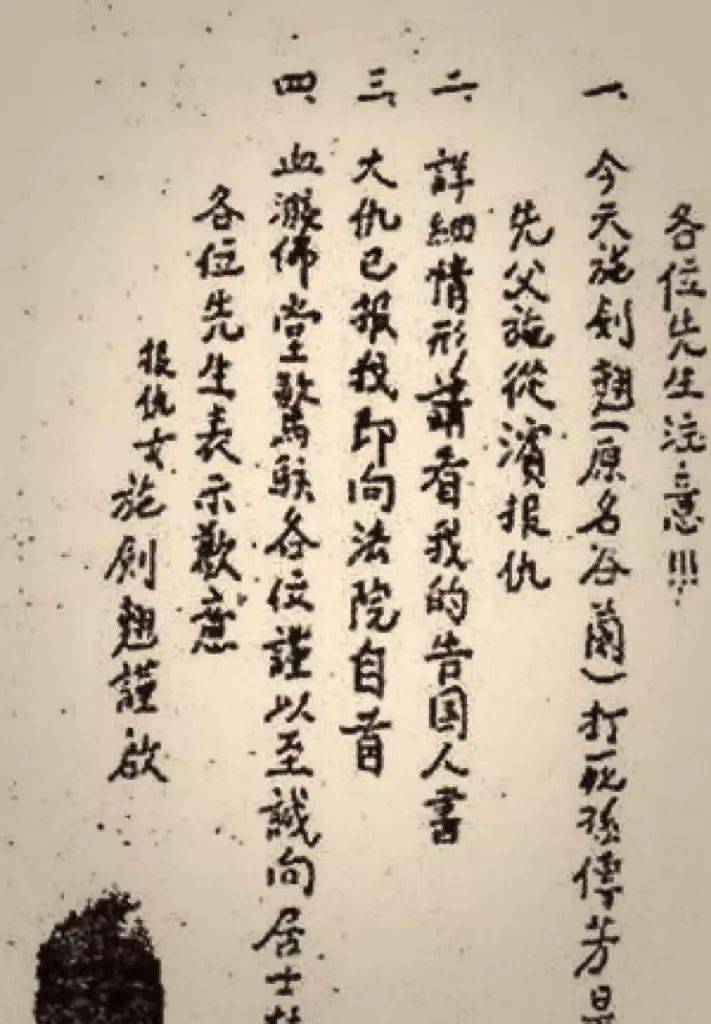

册子里是她写的诗,还有一大长页的《告国人书》,交代了她的杀人动机——要为十年前被孙传芳杀死的父亲施从滨报仇。

施剑翘在杀人现场散发的册子,上面还有她按的手印,在当时的各大日报上均有刊登。如天津《大公报》、《北平时报》等。

在施剑翘的自述里,她的父亲施从滨,在奉系军阀张宗昌手下工作,上对得起国家,下无愧于家庭。

虽然父亲常年打仗,但没落下教他们做人,告诉他们要爱民爱物,不要骄奢淫逸。

驻守蔡州时,施从滨在当地建草帽工厂,收容失业的百姓,教他们工艺,让大家自食其力。

1925年,59岁的施从滨更是不顾年迈,决定遵照奉系部队的请求继续服役。

25年10月,奉浙战争爆发,张宗昌任命施从滨为前敌总指挥,在蚌埠地区作战中,施从滨乘坐铁甲车督阵。但他的部队随即在固镇战斗遭击败,他也被孙传芳部下谢鸿勋俘虏。

1926年初,孙传芳在蚌埠站南侧将施从滨斩首并暴尸三日。

在施剑翘心中,这么好的父亲,却被孙传芳砍了头,挂在蚌埠车站,一旁的白布还用红字写下了“新任安徽督办施从滨之头”。

施从滨照片。以上自述出自《大公报》(天津),刊登了施剑翘 《告国人书》(1935年11月14日)。

这事儿在施剑翘心里装了十年。

施剑翘20岁出头那会,孙传芳身居高位,她和弟妹们只能忍耐。

那时候她跟母亲到了济南,恳请张宗昌为表哥施中诚谋得一官半职,好为之后报仇打基础,结果表哥当了官,把报仇的事儿抛之脑后。

施剑翘给他写了封长信骂他,之后七年都没再联系。

为了给父亲报仇,她嫁给了大自己十岁的施靖公,可两个孩子都生了,也没见施靖公有动手的打算。

自父亲离世一晃十年,施剑翘深感失望。她在遗嘱里写道,家里没人可以依靠了,求人不如求己。

下定决心后,她做的第一件事,就是将缠的小脚放开,忍痛做了个手术。

施剑翘照片

接下来一年的时间,施剑翘在天津,通过各种途径搜集孙传芳的消息。从在路边看到孙传芳的照片开始,她逐渐掌握了他的相貌、口音、车牌号。

1935年10月,是施从滨十周年祭日。那天施剑翘到观音寺烧纸,和主持和尚谈起念经的事儿,无意中打听到孙传芳在天津城东南角办起了居士林,每逢诵经期便去主持念佛。

刺杀的安排便在施剑翘的脑海中成型。

这些计划和实施都刊登在当时的《大公报》(天津)上,由施剑翘在每次召开新闻发布会时,主动透露。

施剑翘案相关新闻。案子审判的关键节点施剑翘会接受媒体的采访或发表情感充沛的诗歌等内容。可见1935年11月15日起-1936年6月中旬的《大公报》,基本每周都有关于施剑翘的新闻进展。

这些信息被媒体大肆报道,施剑翘刺杀的新闻火速出圈,长期占据了社会话题的热门。

30年代,城市大众媒体的发展算是迎来了一波小高峰。

美国汉学家林培瑞曾指出,上海传媒工业从世纪初到30年代早期增长了6倍多,城市人口的识字率也增长了至少2倍。

当时一些大报的发行量已高达15万份,而施剑翘刺杀孙传芳的案子,在这些纸媒上以大幅版面被报道。

买不起报纸的人也有自己的方法,大家会通过传阅报纸,或阅读张贴在公告栏里的报刊来追踪新闻。

当时有个特别关注施剑翘案的记者林默农,说他在天津念书那会,每天下午等天津和北平的日报出来后,他就和大家一起凑到布告栏,站着读报。

施剑翘的事经报道,传播还挺广泛,不光流传于上海,北平、广东,在伪满洲甚至俄国都流传施剑翘的传奇。

她熟练地应用媒体平台发声,除了上面提到的新闻发布会,还曾提交过一份预备遗嘱。

里面的内容解释了自己为何单独行动,说是为家庭着想,自己为父报仇牺牲是应该的。

还有对家人的安置,如果自己死了,弟妹们可以照顾母亲。包括照顾父亲的遗骸、给她写墓志铭等也考虑到了。

而里面提及最多的,是对弟弟的嘱托,在遗嘱的最后让弟弟听父亲的话为前程努力,大丈夫应该名垂千古,不虚此生。

最后一行为施剑翘向警方提供的遗嘱内容,刊登在《大公报》(天津),1935年11月15日第四版。

可以说施剑翘方方面面都想到了,遗嘱这种私密的内容广泛流传,拉近了和大家的距离。

通过对家人的种种嘱托,既表达了内心真挚的情感,也让大众见证了她作为长女的责任。

半个月的时间,施剑翘给自己塑造了一个有力的道德复仇神话,一个被公众舆论呼唤出的孝女形象跃然纸上。

大家开始相信她复仇行为背后的孝心是真的,舆论的天平开始向施剑翘倾斜。

而施剑翘的案子之所以能引发普遍关注,还有个重要原因在于她的刺杀对象孙传芳。

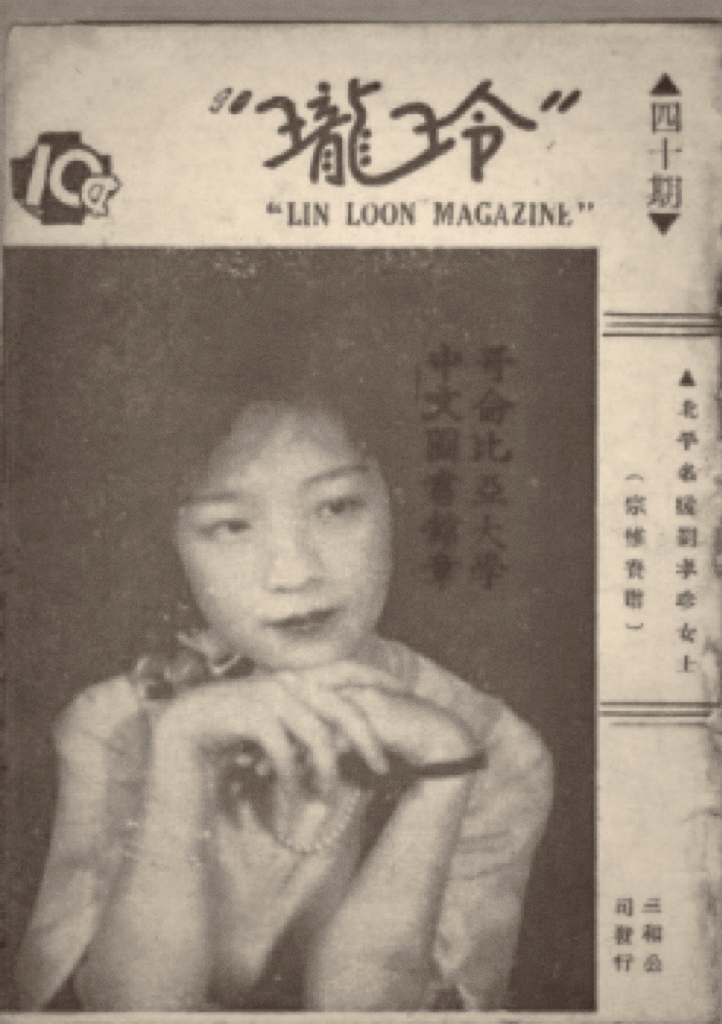

就像一位给《玲珑》杂志投稿的读者说的,“近年来女子以轰然一击而震惊全国的,大有人在,而施剑翘枪杀下野军阀孙传芳的事,乃尤为奇特。”

在30年代对军阀不满持续增长的大环境下,她对孙传芳的刺杀比孙传芳的死更有意义。

- “卖国贼”孙传芳

孙传芳是民国初期非常有名的军阀之一,1925年突袭了奉军,同年宣称自己是“五省联军统帅”。

孙传芳,直系军阀首领,与张作霖、吴佩孚并称为”北洋三大军阀”,人送外号”笑面虎”,号称”东南王”。1908年毕业于日本陆军士官学校,10多年的时间成为直系后期最具实力的大军阀。九一八事变后,隐居天津,岗村宁次以同窗身份多次登门造访,动员他出任伪职,未果。

也是在跟奉军的交锋中,他俘虏了施剑翘的父亲,当时的奉系将领施从滨,斩首示众。

1927年蒋介石开始统一中国,孙传芳被驱逐出上海,和张宗昌、张作霖联手对国民党作垂死反击。

一年后他决定从政坛归隐,皈依佛教,和前军阀靳云鹏一起修建了天津的佛教居士林。

民间关于他的争议就没断过,被杀前几个月还流传着他要重新介入北平政治事务的说法。而最让大众愤慨的,是他频频被传出和日方交往过密。

他生前来往的很多人,都被老百姓认为是卖国贼。

比如何应钦、还有王揖唐,他们都是和日本合作的北洋政要,都曾加入“冀察政务委员会”。

除了“人以群分”,《北平晚报》上也曾有一条谴责他的社论,说他卖鸦片,贪婪又邪恶。

即使退出政坛,权和钱仍然围绕着孙传芳。尽管他也发过声明进行否认,就像他入佛堂,据说也是为了摆脱侵华军总司令岗村宁次的纠缠。

但原型这东西,一旦在大家心里形成,就很难改变。

这些描述给孙传芳打造了一个形象,就是他下野了也不消停,可能在参与通敌叛国的活动。

而施剑翘的刺杀,就发生在孙传芳“贪官”、“卖国贼”的判定后。

施剑翘在刺杀现场分发的小册子《告国人书》中,也提过“孙传芳和日本人土肥原勾结,我不马上打死他,他将使我的家仇变国仇。”

在大众的心里,孙传芳和施剑翘代表着两个方向,正邪、强弱、官民,在当时动荡的社会他们完全对立。

而这种对立的原型在当时转型期的社会里,就非常容易得到广泛的传播和认同。

尤其孙传芳在佛堂被杀,更像验证了自古以来的因果报应。大家都觉得这是孙传芳的必然下场。

支持施剑翘的声音愈发多了起来,而媒体也意识到这个热点必须抓住。

大众媒体开始往“施剑翘”的人设里加料,把她的传奇故事变成一场更为轰动的事件。

而这些娱乐化的改编,在制造集体同情方面起到了重要的作用。

- “完美人设”施剑翘

那个时期有很多描写法外英雄、刺客或正义捍卫者的作品,它们以报纸连载,广播剧、漫画、戏剧和电影的形式出现。

施剑翘射杀孙传芳的连环画,名为《血溅居士林》,载于《新天津报》(天津),1935年11月26日。

之所以会有这样的情况,跟当时国家孱弱的形象分不开。

侠义之士自古以来就有,而它蕴含的武术魅力,一定程度上能弥补20世纪初中国东亚病夫的形象。

30年代中后期,日本在东北的崛起更凸显了国民党对国家统一的失败,侠的精神关乎着国家正义的另一种表达。

而大众传媒就是以“侠”这个主题为中心改编了施剑翘的故事。

大家把赞美施剑翘侠义的表达放到作品中,显示了对正义的一种追求。

传媒笔下的“施剑翘”不再仅仅是为父报仇的孝女,更是勇敢又有人情味的侠客。

她有道德感。

当时《北平时报》连载的《侠女复仇》,通篇说侠,又不提侠。

这篇连载文章里提到,施剑翘自小习武,帮扶弱小。她曾救过一个,从家逃跑准备告自己儿子儿媳虐待自己的老妇人,施剑翘不仅用功夫打败他们,还警告如果不好好尽孝就把他们送法庭上。

30年代的法庭。法律诉讼在中国被看做是用“羞辱”对方或毁灭对手名声的手段,20世纪的独特之处在于大众传媒兴起,使得诉讼双方必须面对前所未有的公开性。

是现代女性的标志。

在《侠女复仇》里,也提到施剑翘主动跟男方求婚的事。虽然当时鼓励自由恋爱,但这个行为在大家看来还是很大胆,放眼民国社交圈都罕见。

再结合现实里施剑翘的发声,她和施靖公结婚不是为了爱情,是为了给父亲报仇。

这既推进了复仇的终极目标,还突破了传统女性行为。给大家呈现了另一个视角的道德英雄主义。

所以当有人爆出她丈夫施靖公要提出离婚时,《玲珑》的一个作者公开批判,“施靖公怎么能说施剑翘力图复仇是不守妇道,反而把它当成离婚的理由呢?真是浅薄无情。”

《玲珑》杂志,由中国摄影先驱林泽苍在上海创刊,到1937年停刊,共计发行298期。以“提倡社会高尚娱乐,增进妇女优美生活”为办刊宗旨。杂志主要关注民国都市女性的生活、婚恋、常识、衣饰美容、育婴、电影资讯等,后期因时局紧张,杂志中的新闻时评、呼吁团结抗战等内容渐有增加。

在大家看来,施剑翘对父亲是忠诚的,施靖公不去赞同施剑翘的孝心,还要离婚,这是无情无义。

而故事里施剑翘的行为符合当时社会的情况,女性开始解放,主动谈婚恋的事儿不羞耻,女人要为自己做主。

对这一事件的改编不限于印刷品,还收割着中年人的市场。

“血溅佛堂”是案发后在广播里连续播了一个月的“开篇”,当时在“惠灵”广播台播放,调频1380,晚上9点播到10点,是中年人收听的黄金时段。

当时人们会抱怨闺阁中缺乏杰出的人物,这首歌向大家保证,他们用施剑翘填补了这一空白,为大家找到了一个真正的巾帼英雄。

除了推动小说对新女性和道德主体的审视外,施剑翘的案子还在戏剧领域激发了对正义的公众探索。

- 缺失的“正义”

1935年12月20日,一部叫《全部孙传芳》的话剧开始公演。

剧本因为口头或即兴创作的比较多,很难找到。但广告因为刊登在报纸上,被比较好地保存下来。

当时广告向观众保证,施从滨和孙传芳之间的军事斗争的真实故事就讲这么一次。

至于舞台,服装真实、布景华丽这都是基础配置。还有啥从未见过的俄式兵操、惊心动魄的大炮机枪,香艳肉感的盛大跳舞一比一还原给你看。

戏剧《全部孙传芳》的广告,源自《申报》(上海),1935年12月26日。这部剧曾改过名,从《全部孙传芳》改成了《全部复仇女》。剧院意识到,一个活着的刺客比一个死了的军阀故事更卖座。

当时的票价两到六毛不等,面向社会所有阶层,谁都可以看,谁都能看得懂。

而这种建立在真实案件上的作品也更受大家欢迎,在娱乐的范围里,戏剧不断融合了社会上的大事小情,把大家从看客变成了可以借戏发声的参与者。

剧院给大家创造了空间,让大家有地方探讨,执政党不让你聊的现实社会问题。

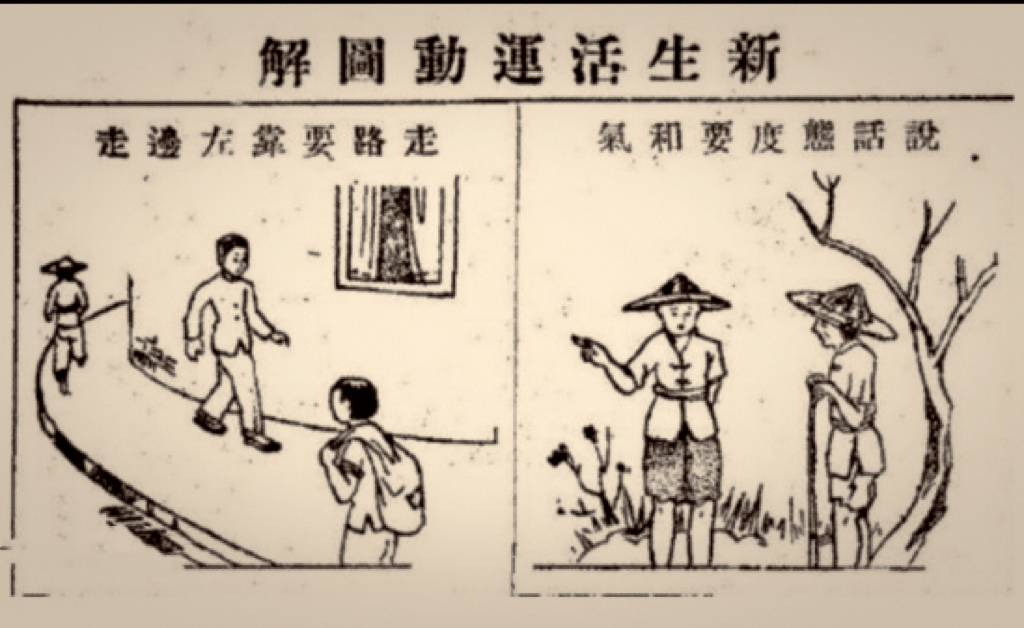

1934年,蒋介石到南昌指挥“围剿”红军,看到南昌市容市貌不行,当即下令整顿,要推行社会风气革新运动,并以“礼义廉耻”、“生活军事化”等为口号。

他从改造国民的日常生活入手,要求大家不酗酒、不抽烟,不大吃大喝,连拔上鞋跟,扣齐纽扣都要求到了。

同时还倡导生活军事化。蒋介石举了日本人能用冷水洗脸、吃冷饭的例子,说他们早已经军事化了,所以他们的兵够强。

他也要求老百姓达到这个标准,从而改革社会,复兴国家和民族。

可大家并不买账,很快这事儿以喊口号而告终。

1934年2月,蒋介石在南昌发起社会风气革新运动。从改造国民日常生活入手,以整齐、清洁、简单、朴素等为标准,以图革除陋习,提高国民素质。它糅合了中国传统礼教等级思想、法西斯主义、日本军国主义等元素,以借此维护国民党统治。招致不少质疑,未能达到预期效果。

因为在落实惩办卖国军阀和保证国家安全这些事儿上,国民党政权并不能给大众一个满意的答复。

自从东北被日本占领后,上海的学生组织最先行动,他们组织罢课、游行,抵制日货。

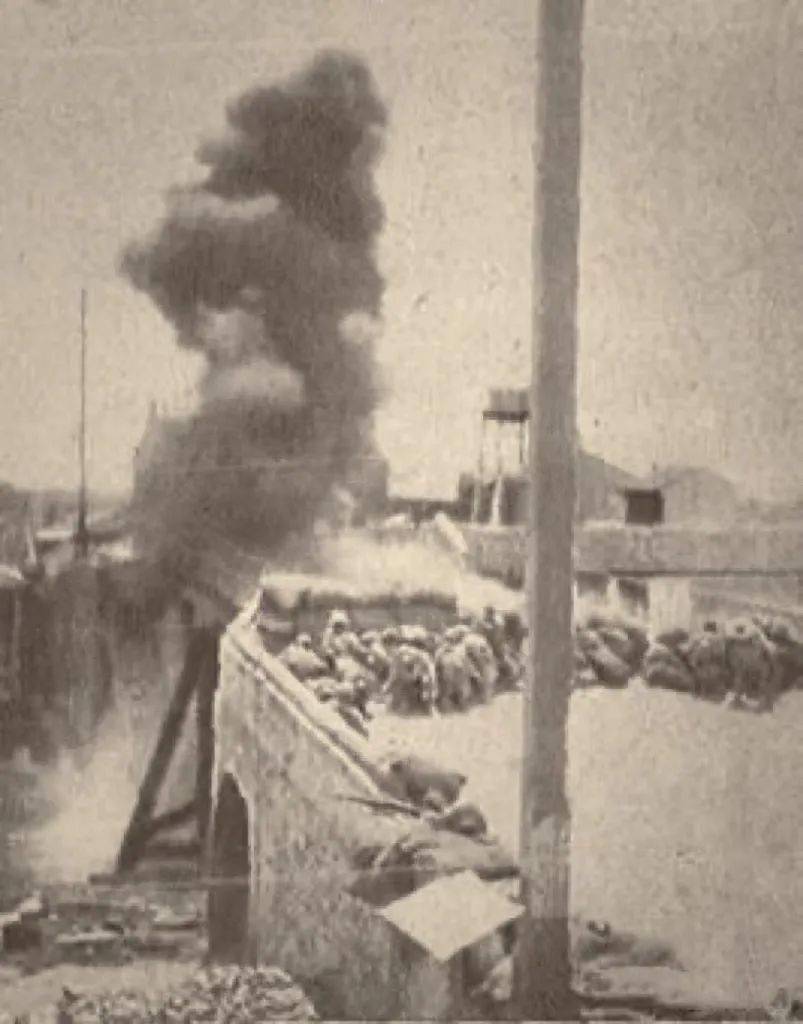

当时日本人以为国民党是抵制日货的主事者,在1932年攻打闸北华界,五个星期里,国民党十九路军也在一直抵抗。

1932年2月24日下午,日军突然以大量机械化部队向八字桥进攻。八字桥是沟通闸北和虹口的要隘。十九路军与日军抗战,两天之内,反复三次,敌军伤亡达800人之多,其联队长板棉安被击毙,最终夺回八字桥。

日本军队把气撒在了老百姓身上,他们用炮弹、坦克和汽油弹,把上海当地的很多工厂、民宅夷为平地,许多士兵和老百姓惨遭杀害,让50万人陷入了失业的境地。

这些事儿都摆在老百姓面前,社会动荡一直持续着。在大家看来,即使国民党政权终止了部分地方内战,也没能让社会稳定下来。

这样的背景下,对军阀时期孙传芳案的戏剧化改版,更像一种对南京政府的隐喻。

当国民政府的绥靖政策毫无办法应对日本时,施剑翘用几发子弹实现了政权迟迟未能实现的民族正义。

虽然蒋介石主导的新生活运动收效甚微,但他对民族复兴的倡导,对“礼”的重视,让大众产生了强烈的心理导向作用。

施剑翘刺杀孙传芳的出发点是由“忠孝”驱动的,和新生活运动提倡的“必将忠孝”相迎合,让老百姓在施剑翘这事儿上找到了和民族复兴、礼义廉耻的衔接点。

当时很多组织比如安徽同乡会、南京妇女会等等都向国民政府致电,把施剑翘“为父报仇”的个人行为和国家集体的意义联系起来。

而这样一个作为现代侠女典范的施剑翘,一审的结果并不符合大家的预期。

在话剧公演3天前的12月17日,天津法院对施剑翘下达了宽大处理的十年徒刑的判决。

《大公报》(天津),1935年12月17日报道。

而戏院里正上演的结局与现实完全不同,剧里的法庭审判直接把施剑翘赦免了。

这也更符合大家心里的正义结局,这时候普遍老百姓心里,没人在意施剑翘是不是杀人凶手,她已经从身份上完成了蜕变。

正如一位社论家说的,与其听法院里专家们装模作样的喋喋不休,不如从戏剧的世界汲取道德的教训。

被赋魅的侠义,成为了公众想象下的惩奸除恶。

- 不一样的声音

30多年的混乱,不断加重的民族危机揪住了每个人的心。知识分子也在想一个新的、统一的中国到底该是啥样。

尽管孝的理念又被重新提上日程,但在他们理想中以法治国的环境下,并不赞同施剑翘的刺杀行为和大众的同情心。

就像有个知识分子说的,“社会上多数的人总是同情复仇者,或以为这是热闹而作无意识的喝彩,就以每次犯人处决来说吧,路上看热闹的人也会直着脖子叫好。”

在他看来,群众就是随大流凑热闹的,而且复仇引发的同情也不该被原谅。

施剑翘的行为看起来像拯救国家的义举,实际上只能造成道德和民族的进一步堕落。

如果大家都无条支持,会增加更多仇杀案,国家就乱套了。

当然也有不那么尖锐的声音,觉得法和情可以相容。

比如评论家胡长清持的观点在于,法律应该处于更优越的位置,但该承认大众情感的时候,咱也不回避,应该扩展法治的范围和容量。

大家各有各的主张,但这一部分群体的发声,并没有影响到大众对施剑翘的同情。

而这种情感的力量,在施剑翘第三次审判中起到了决定性作用。

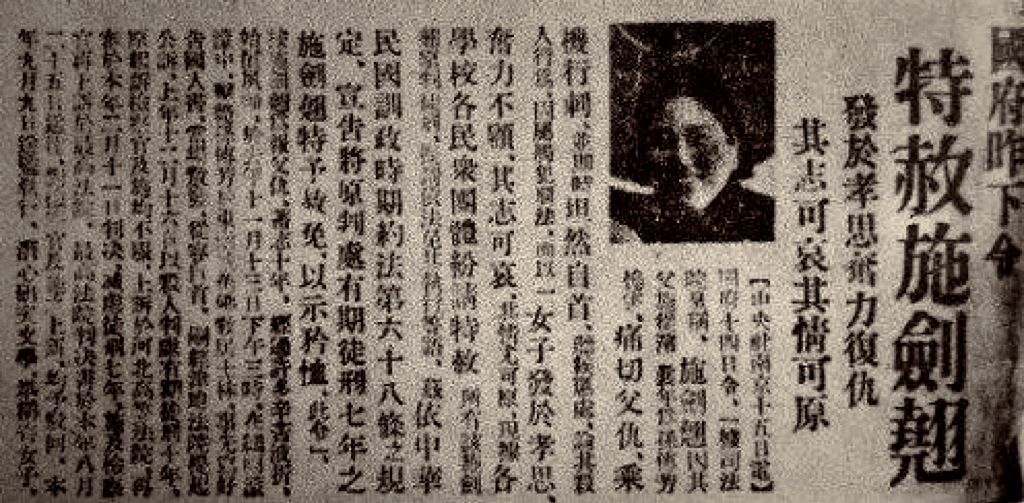

虽然在终审中,南京最高法院认为施剑翘的正义复仇构成了情可悯恕的减刑条件,但最终特赦,官方给出的说辞是她爸的死不合理。

施剑翘特赦新闻

当然也有围绕政治相关的说法,一种是像前面提到的,顺应了蒋介石的新生活运动,借此推崇儒家价值观念来稳定政权。

也有说特赦的结果会影响到当局和不同政治力量的博弈,比如和冯玉祥之间的妥协。

这起案子自案发到尘埃落定花了11个月的时间,经过了三次审判,最终施剑翘被特赦,1936年10月21日,施剑翘从狱中释放。

- 尾声

这样一起刺杀案件,在国民政府一纸特赦,还有各大舆论场和民众的议论中,缓缓落下帷幕。

虽然在支持施剑翘的声浪中,还有那么点不太和谐的音符出现。

比如说,有人认为施剑翘在做这件事之前已经想到了要通过舆论的方式让自己脱罪,她提前印好的小册子就说明了这一点。

也有人怀疑施剑翘刺杀所使用的的武器,那把勃朗宁手枪,可不是一般人能够搞到的武器,它是怎么到了施剑翘手上,是个问题。

以至于有人怀疑,这并不是一个替父报仇的故事,而是一场彻头彻尾的政治暗杀,而幕后主使就是同为军阀的冯玉祥,甚至是国民政府,他们利用施剑翘替父报仇心切,借刀杀人。

但此时的中国,上到政府,下至百姓,将施剑翘的刺杀行动,视作是一次完美的表演。

出狱后的施剑翘

施剑翘的行为,既展现出了一个古老民族坚守孝道的传统,又体现了这个民族为坚守自我而爆发出来的善战与无畏。

因此,法学家以及其它一些社会学者所担忧的民意与政治干预司法这个事儿,被排挤到了整个舆论场的边缘。

人们需要一场正义的审判,虽然大多数人还不确定到底是通过司法程序达成的审判是正义,还是民众朴素的价值观是正义。

而那时的人们,应该也想不到,仅仅在不到一年之后,这片土地以及生活在这片土地上的人们,就将经历更艰难的考验,考验他们是否能够真正捍卫自己的生活。

1937年七月七日,卢沟桥事变爆发,日本开始了全面侵华战争。

卢沟桥事变,又称七七事变。1937年7月7日夜,卢沟桥的日本驻军借口一名日军士兵于演习时失踪,要求进入北平西南的宛平县城搜查,中国守军拒绝这一要求。日军向卢沟桥一带开火,城内中国守军还击,掀开了中国全面抗日战争的序幕。

七月底,北平、天津相继沦陷,十一月,上海沦陷。

同一年的十二月,中华民国首都南京沦陷,六朝古都沦为人间地狱。

此时再看施剑翘案,其中的是非对错似乎也已经不那么重要了。

最后,再交代两句这位传奇女侠的余生。

施剑翘被特赦后,过了一段时间的低调生活,抗战爆发后,施剑翘参与到了抗日宣传当中,作为爱国女性,动员妇女参加抗日运动。

1940年底,施剑翘和弟弟在四川东部县城合川县组织开展“合川献机运动”,筹募了三架飞机的款项,捐献给了国家。

1949年,她选择留在大陆,并担任了苏州妇联副主席,1957年当选北京市政协委员。

1979年,施剑翘因直肠癌,病逝于北京。

这样一位民国传奇侠女,就此落幕。

参考资料:

1.《施剑翘复仇案》,【美】林郁沁著,江苏人民出版社,2021年10月

2.《大公报》(天津),1935年11月-1936年10月

3.《我的母亲刺杀了孙传芳》,施羽尧口述

4.《公众同情与“情感”公众:大众传媒时代一种新的社会批判力量》,李文冰