古代儒生当权与尚武精神的缺失

作者:王志

根据历史学家顾领刚的研究,中国古代的统治阶级即贵族都是武士。“吾国古代之士,皆武士也……有统驭平民之权利,亦有执干戈以卫社程之义务,故谓之国士,以示其地位之高。”

这里所说的古代是指中国春秋时代以前,当时的政治体制是封建制,封建制的统治阶级即贵族,男子都以当兵为职业春秋各国上至卿相下至一般世族子弟都自幼受文武两方面的训练,都当兵打仗,他们是军事贵族,也担当民政。

当时统治阶级内部在职务上,还没有文武之别,在《左传》、《国语》中的人物都能上阵打仗,也都乐意上阵打仗,甚至国君也上阵打仗,整个统治阶级都以执戈打仗为荣。

就连春秋末期以宣扬文教为己任的孔子也知武道,精通射御之术。总之,当时的贵族阶级都尚武,也都以尚武为荣。关于当时统治阶级的精神风尚,历史学家雷海宗认为,一般来说,当时的人毫无畏死的心理。在整部的《左传》中,我们找不到一个因胆怯而临阵脱逃的人。

梁启超更是充分肯定了当时士尚武行为的价值,认为文武兼备是士的理想人格,作为士就应将国家、朋友、职守、信誉、恩仇、名誉、道义置于自身生命利益之上。尽管当时的士未必都按这种道德规范和理想标准来生活,但它为时人所推崇,每个实践这种高尚理想的士,都成为人们崇拜的英雄,他们的事迹、道德品格为人们所景仰。

战国时代,中国发生了翻天覆地的变化,畴统的贵族政治和贵族社会都被推翻,代兴的是国君的专制政治与贵贱不分、至少在名义上平等的社会。而面对国与国之间激烈复杂的斗争和大规模的血腥战争,为了生存和发展,各国国君需要治国的方略和出奇制胜的谋略,这样,贵族的门第出身和道德力量就显得苍白无力了。

于是,贵族阶级垄断政治和军事的特权被打破了,那些有才干的平民凭其能力和运气可以谋得政治上和社会上的优越地位,于是,文武的职能开始发生分化,“以读书为事业,以揣摩为手腕,以取荣为目标”的“文士”出现了。

这些文人既无军事知识,也无武技,凭其从书本中所学的理论和三寸不烂之舌,去游说国君,运气好,“可以立取公卿”。

因此,文士也称游说之士,战国时代的苏秦、张仪就是这种文士的典型代表。他们虽然仍被称为士,但与春秋时代的士不同了,所谓“其事在口舌,与昔人异”,而双方的行为作风、精神风貌也不可同日而语。

而那些专习武艺的武人被称为游侠之士,这些人虽然尚富有侠义精神,但已完全没有春秋武士的那种社会地位,而是凭其武艺,谁出好价就为谁卖命。从此,文士开始在社会政治上占据主导地位,“士的社会角色逐渐由主要为武士转为主要为文士”。随着拥有政治地位的武士退出历史舞台,文武兼备的人格理想也消失了。

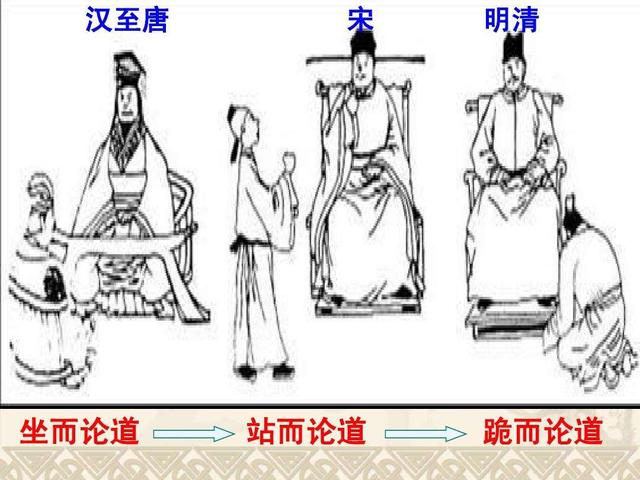

汉代以后出现的所谓“士君子”和“士大夫”,可谓与战国的游说之士一脉相承。汉武帝独尊儒术,自此文士也称为儒士,他们成为政治舞台上的主角,王朝政府由他们组织,政权也掌握在他们手里,在中国近两千年封建专制社会中确立了牢固不变的地位。

隋唐以后,科举制度的设立,又进一步巩固了他们在社会上和政治上的地位。从此中国的文人便读同样的书,有同样的目标,有共同的道德标准,对事物有同样的看法,也可以说有共同的利益,学问一科举一仕途是他们相同的人生之路。总之,他们形成了士大夫集团,成为中国两千年封建社会的统治阶级。

这些士大夫都是以写文章讲道理出身立世,所谓“学以居位曰士”,是通过“文”入仕立朝的,“武”之事几乎不懂,也决不肯从戎当兵。在著名的士大夫家训《颜氏家训》中,告诫其家人决不可从戎当兵,因为这对士家来说是取祸灭亡之道。

他们主张以“文”和“德”治国,而“武”只是当社会机体出现毛病时,施以治疗的一剂药,不可常用,所谓“不得已而用兵也”。这些读书的士大夫信奉孔孟之道,既精通治国安邦之道,又文弱保守,战乱时或隐居,或依附于军事强人,军事强人在掌握政权和天下稳定后都主张以文德治国,于是士大夫便取代武人获取了政治主导权。

士大夫只有在统一、和平的社会环境中,才有施展才干的机会,才能实现其光宗耀祖或治国平天下的理想。总之,既重文轻武,又依赖军事强人是中国封建士大夫的一贯特性。

但是,这种尚文轻武也不完全是出于士大夫的偏好。梁启超将中国士人尚武精神的闻如归咎于封建专制政体:“我民族武德之断丧则自统一专制政体之行始矣,统一专制政体务在使天下皆弱,惟一人独强,然后志乃得逞。故曰一人为刚,万夫为柔,此必至之符也。”

这种独裁政治必是以武力为后盾,武力作为国家的暴力装置,是统治阶级对内进行统治,对外进行防御或扩张,以维护国家稳定与安全的权力基础,这种作用古今中外概莫能外。这种武力只掌握在皇帝一人手里,是维护其统治的最后条件,而直接治国则由士大夫担当,实行以文治国的政策。

中国自秦汉以下,各朝开国皇帝在以武力夺取天下后,大都用文人儒士辅助其治理国家,而文人治国依然是以皇帝及其武力为权力基础,从而构成了“一人为刚,万夫为柔”的政治局面。这样,学习儒家经典,走科举之路几乎成为有志者出世立身的唯一途径,“虽有武举,但其选用之法不足道”。

大量武举出身的人只能做下级军官,同样是进士和举人,但文武官的地位却有如天壤,甚至一些武官只能做同品文官的侍卫、仆从。所谓始世文胜于武”。朝廷“重文轻武”的用人政策,对整个社会的价值取向具有导向作用,势必会人为地造成一种重文轻武的社会文化氛围。

政治上的重文轻武,必然造成社会上的重文轻武和文化上的重文轻武。这种情况唐宋以后尤甚,宋朝的武将子弟都“耻于习弓马”,到了宋朝后期,竟有秀才如带兵器外出,便会遭乡人耻笑,被视为不才,令邻里惊愕不已的现象。这仅是当时人们轻武的简单事例。

但是自秦汉以来,当兵者多为市井无赖和破落户子弟,而稍有家资者都鄙弃从军,“好铁不打钉,好男不当兵”,尚文轻武已成为普遍的社会习俗和价值取向。因此雷海宗将中国自秦汉以来的文化称为“无兵的文化”。他说:

“秦以上为自主、自动的历史,人民能当兵,肯当兵,对国家负责任。秦以下人民不能当兵,不肯当兵,对国家不负责任。”

这种情况在鸦片战争以后也没有改变。1898年,汪康年在《时务报》上发表的一篇《论宜令全国讲求武事》的文章,指出国家多事之秋正是将士报效之时然而遇到战事,朝廷任用贵族为将,则其亲友上门慰问,家属相持而哭泣。国都里征兵,青壮年胆怯而不肯行,哭得满脸眼泪鼻涕的人比比皆是。间巷民间,一听说要打仗,满街都是吓得逃命的人。

由于士大夫都是纯文之士,而只受纯文教育的人是很难发挥刚毅精神的。虽然身体与人格并非一回事,但一般来讲,物质血气不足的人,精神血气也不易健全。如遇到事变和危难,就难以发挥出一种临危不惧和临危受命的精神。

当然,各个朝代也不乏像岳飞、戚继光、袁崇焕等这样的英才具有这种精神,但只是少数,且命运多外,他们在军事上的能力和主张受到重文轻武制度的阻抑,根本无法营造出一个遍及整个社会的风气。

对中国重文轻武的政治制度和社会风气,明朝时来到中国的西方传教士利玛窦曾从旁观者的角度,发现“军事科学在这个国家不受培育和重视”,甚至发现一般中国人“宁愿做最低等的哲学家(儒生),也不愿做最高级的武官”的奇怪现象。

所谓旁观者清,利玛窦以一个外国观察家的敏锐告诉我们这样一个事实:一个民族、一个国家对武如此轻视,而其社会精英们又对武避之唯恐不及,则其社会必然流于文弱,政府也必然是软弱易制的。宋朝、明朝和清朝后期与外族外国关系的历史清楚地证明了这一点。

因此,雷海宗在193 6年所著的《无兵的文化》一文中,在对中国自秦汉以来的历史进行全面总结的基础上,对中国传统文化中的“无兵文化”作了深刻的反思。雷海宗坚持认为文武兼备的人有比较坦荡光明的人格,而兼文武的社会也是光明坦荡的社会。

中国自秦汉以来各封建王朝的通病就是重文轻武,在遭到外敌入侵而不能奋起抵抗,只知面面相觑,互相推委,这其中最大的原因就是实干精神和尚武精神的缺乏。