信史抑或伪史——夏史真伪问题的三次论争

作者:陈民镇

在上世纪二三十年代、上世纪末本世纪初以及近年,分别上演了三次有关夏史真伪的论争:在第一次论争中,顾颉刚、王国维、徐旭生分别开启了探索夏史的三种相互补充的研究路径,为日后真正“融会贯通”的学术取向奠定了基础。第二次论争则伴随着“疑古”与“走出疑古”之间的纠葛,基本上是第一次论争的延续。近年,第三次论争在中华文明探源研究进入整合阶段的背景下展开,反映了新材料、新方法和新视角的介入……

无论是传世文献还是出土文献,尽管尚未完全证实夏史,却也绝不能构成否定;与此同时,考古学家探索夏文化的脚步愈加坚实。

陈民镇,1988年生,浙江苍南人。清华大学出土文献研究与保护中心、出土文献与中国古代文明研究协同创新中心博士后, 主要研究方向为出土文献与先秦文史。

信史抑或伪史

夏史真伪问题的三次论争

文| 陈民镇

(本文原载《中国文化研究》2018年秋之卷)

夏史真伪问题主要包括两方面:一是夏朝是否存在;二是古书所见夏朝历史的记载总体上是否可信,其中以大禹史迹的真实性为焦点。在不同的阶段,人们对这两方面的关注各有侧重。时至今日,在日益丰富的考古材料面前,国内历史学界、考古学界基本不复质疑夏朝的存在,并且承认有关夏朝的世系与传说大体有“史实为之素地”,关注的焦点转为对考古学意义上的夏文化的具体认识。但欧美学术界仍有学者不承认夏史为信史,由此又影响到国内学界和公众对夏朝的认识。

过去关于夏史真伪的论争,大抵有两个高潮:一是上世纪二三十年代,以疑古运动勃兴为背景,诸如大禹等夏代人物、史事是否可信最受关注;二是上世纪末、本世纪初,以《剑桥中国上古史》的出版、“夏商周断代工程”结项以及豳公盨的面世为主要触发点,夏朝是否存在、二里头文化是否与夏文化有关则成为关键问题。第一次论争伴随着疑古思潮的兴起、中国现代考古学的建立,第二次论争则伴随着“疑古”与“走出疑古”之间的纠葛。近年来,第三次论争悄然兴起,方兴未艾。这三次论争是中国上古史研究思潮兴替的缩影,论争所反映出的方法与史料的分歧值得我们认真总结与反思。

一、殊途同归:第一次论争与三种路径

在第一次论争中,以顾颉刚对大禹史迹的真实性提出质疑为肇端,夏史真伪问题成为当时的史学热点,不少学者被裹挟其中。顾颉刚、王国维、徐旭生代表了三种不同的学术路径,但这并不意味着他们之间没有交集。考古学成为他们共同寄予厚望的对象,他们为20世纪下半叶以来夏史研究的深入开展奠定了坚实的基础。

《古史辨》

1923年,顾颉刚在著名的《与钱玄同先生论古史书》中指出:“我以为禹或是九鼎上铸的一种动物……流传到后来,就成了真的人王了。”这封通信揭启了第一次论争的序幕,顾氏由此陷入与刘掞藜、胡堇人、柳诒徵等人之间的论战。在该文中,顾氏实际上将禹定位为神灵动物,认为古史中的夏禹是神话历史化的结果。这一论断,经过鲁迅小说《理水》的揶揄而衍化为“大禹是条虫”的表述。顾氏后来放弃了这一看法,并且一再予以申明。他转而将大禹传说置诸南方民族的背景,认为禹的传说起于西周中期,而禹与夏朝本无涉,在战国中期后才发生联系,后又将大禹落实到西方。收入《古史辨》第7册下编。总体而言,虽然顾氏关于大禹传说来源的认识一再改易,但他坚持认为大禹是神话人物。顾氏并不质疑夏朝的客观存在,相反他强调“夏的存在是无可疑的”,并与童书业合作《夏史考》,将夏史视作传说的堆积(甚至是战国时人的编造),旨在以战国以下的史料勾勒出与夏史有关的传说的演变,将不少夏代人物与史事视作后人编造的结果。童书业曾指出“至启以下的夏史,神话传说的成分也是很重,但比较接近于历史了”,与顾氏的倾向大抵相同。尽管顾氏没有明确否定夏朝的存在,但他认为文献所涉及的夏史人物及事迹多出自后人编造,所以也是一种夏史伪史论。后来陈梦家于《商代的神话与巫术》中指出夏朝与商朝的世系是一回事,杨宽也在《说夏》中明确强调夏史系周人所编造,完全将夏史判为伪史。顾氏在评论陈、杨二氏的观点时指出:“按商之于夏,时代若是其近,顾甲骨文发得若干万片,始终未见有关夏代之记载,则二先生之疑诚不为无理。……吾人虽无确据以证夏代之必有,似亦未易断言其必无也。”顾氏虽不完全否认夏朝的存在,但仍也对陈、杨二氏的质疑表示理解。

如果说疑古派更多的是在解构史料,王国维则着力于方法与史料的重构。王氏1925年于清华学校所讲授的《古史新证》课程,其内容多有意针对疑古派。在讲义稿中,王氏认为虽然中国上古史事多与传说相混,但“传说之中,亦往往有史实为之素地”,因而不能对文献记载轻易否定。王氏注重史料价值的分析,在讲义中罗列了可资凭信的出土文献与传世文献。他同样注重对文献可信性的审查,如他对《竹书纪年》的研究便是著例。王氏在方法论方面的探索更值得注意,他在前人基础上提出传世文献与出土文献相证释的“二重证据法”,强调“虽古书之未得证明者,不能加以否定;而其已得证明者,不能不加以肯定,可断言也”。王氏曾于《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》据甲骨卜辞论证殷商世系之可信,他进而指出“由殷周世系之确实,因之推想夏后氏世系之确实,此又当然之事也……然则经典所记上古之事,今日虽有未得二重证明者,固未可以完全抹杀也”,认为由商周世系之可信可推知夏朝世系之可信。这样的“推想”不无道理,但毕竟是不严密的。《古史新证》论及夏代者仅有第二章《禹》,这样的设置一来由于夏代史料不足征,二来正说明禹的问题是当时论争的焦点。王氏还从秦公敦(簋)和齐侯镈、钟入手论证夏禹传说之可信,强调“知春秋之世,东西二大国,无不信禹为古之帝王,且先汤而有天下也”,可谓“二重证据法”的具体实践。当然,正如有学者指出的,由于王氏用的是异时性材料,这里“二重证据法”的运用并不成功。在顾颉刚看来,王氏的论证甚至是证明了自己否定夏禹真实性的观点。

同样对顾氏的疑古倾向不以为然,徐旭生则走上了探索夏史的另一条路径。在傅斯年、李济等人的推动下,殷墟考古取得重大突破,向世人呈现了通过考古学“重建古史”的前景。

殷墟考古现场

与此同时,徐氏开始展望殷墟时代之前的“传说时代”。他认为顾氏“走得太远,又复失真,所以颇不以他的结论为是”,自1938年以来,他着力于将“我国古史上的传说材料与以通盘的整理”,最终完成了名著《中国古史的传说时代》。在该书中,徐氏同样对古史研究的方法与史料予以深入阐论,并指出疑古派包括滥用默证在内的五大罪状。顾氏曾指出:“好在夏代都邑在传说中不在少数,奉劝诸君,还是到这些遗址中做发掘的工作,检出真实的证据给我们瞧罢!”徐氏此后更是践行了这一设想。1959年,他根据文献中的夏人活动地域“按图索骥”,意欲填补夏文化考古这一“空白点”。他在豫西“夏墟”的调查在真正意义上揭开了夏文化考古的序幕,可视作第一次论争的延伸。

在第一次论争中,顾颉刚、王国维、徐旭生分别奠定了三条不同的探索夏史的道路:在顾氏“疑古”思想的影响下,夏史的可信性遭到空前的质疑,影响至今;王氏启导了以出土文献证实古史的“新证”之路,确立了当下国内先秦史研究的基调;徐氏则开辟了从考古发掘追索夏史的新路,他发现的二里头遗址被国内考古学界认定为夏文化最重要的探索对象。他们的分歧,主要在于对方法与史料认识的差异,这些分歧可以在“信古”“疑古”“考古”“释古”等倾向中寻找依据。冯友兰曾指出“中国近年研究历史之趋势”可分为“信古”“疑古”“释古”三派,后在《古史辨》第6册的序言中作了进一步的强调。杨宽在此基础上增益“考古”一派,周予同有类似的看法。如果按照李学勤的理解,王国维可归入“释古”,准此,顾颉刚、王国维、徐旭生可分别代表“疑古”“释古”与“考古”。不过如果按照冯氏的原意,将王氏归入“释古”较为牵强,有学者则另创“证古”的名目。冯氏指出“释古一派的人所作的工夫,即是将史料融会贯通”,强调治史既需要审查史料(疑古),也需要将各方面的史料与观点融会贯通(释古),从历史背景切入考察古史的合理性因素。近一个世纪以来,史学界逐步达成共识:在借鉴“疑古”严格审查史料的精神的基础上,摒弃“信古”的负面影响,注重“考古”的独特价值,并在综合吸收各种方法论与史料观的合理因素,从而做到真正的“释古”。顾颉刚、王国维、徐旭生所代表的学术路径并不是依次更迭的关系,而是相互补充、相互促进的,从而为日后真正“融会贯通”的学术取向奠定了基础。

王国维的治学路径主要是传统文史之学(包括金石学)的延续,相对来说不甚重视田野考古。王氏所谓“地下之新材料”,实际上并不包括田野考古所见遗物、遗迹,直到饶宗颐的“三重证据法”才明确将田野考古列为一项证据。但恰恰是所谓“罗王之学”,是最早重视出土材料的,王氏以出土文献探索殷周古史的成功实践,对于20世纪20年代以来中国考古学的顺利开展不无启发。顾颉刚便曾说“在当代的学者中,我最敬佩的是王国维先生”,“真正引为学术上的导师”,并在王氏的影响下积极研习出土材料。但顾氏对王氏对史料的使用仍心存不满,认为王氏笔下既有信史也有伪史。虽然疑古派的观点不无激进之处,但其对史料时代及价值的审查、对旧有古史体系的怀疑,是对“罗王之学”的重要补充。疑古派重在破坏与解构,同时又立志于古史的重建,其学术框架是开放而非保守的,既服膺“罗王之学”,又对新兴的现代考古学抱以期许。如曾主张“东周以上无史论”的胡适后来也承认:“大概我的古史观是:现在先把古史缩短二三千年,从诗三百篇讲起,将来等到金石学、考古学发达上了科学的轨道以后,然后用地底下掘出的史料,慢慢地拉长东周以前的古史。”顾颉刚极为重视考古学之于重建古史的意义,时刻关注考古学的最新进展,如仰韶文化与龙山文化的考古发现问世之后,他也曾试图将其与夏文化相联系。顾氏对李宗侗“解决古史,唯一的方法就是考古学”的论断深以为然,认为“确是极正当的方法”,强调自己的工作是“希望替考古学家做扫除的工作,使得他们的新系统不致受旧系统的纠缠”,而“要建设真实的古史,只有从实物上着手的一条路是大路”。当时甚至有“唯考古主义”的倾向,如陆懋德认为顾氏主张大禹为神话人物,“终当待地下之发掘以定真伪,实不能仅凭书本字面之推求而定其有无者也”。考古学有其科学性,也有其偶然性与局限性,如果大禹果真存在,与其相关的遗物可能未必保存至今,即便保存至今也未必会被今人发现,即便发现也未必能够得到正确的认识与解读——对此顾氏也有所考虑。无论如何,疑古派的思想在很大程度上刺激了中国现代考古学的产生,甚至中国现代考古学的先驱有不少与疑古派有直接或间接的关系。徐旭生也是中国现代考古学的先驱之一,但他并不认可疑古派的观念,而是主张传统文献与考古发掘并重。徐氏在文献记载的指导下,最终在他所认为的“夏墟”找到了重要的遗址。中国近半个世纪以来夏史探索的主流,实际上延续了徐氏的考古路径。需要注意的是,徐氏在撰写《中国古史的传说时代》时,极为注意史料价值的区分,虽不能说是受到疑古派的直接影响,至少也说明了注重史料审查的观念已然深入人心。

在上世纪二三十年代的夏史真伪论争中,顾颉刚、王国维、徐旭生分别代表了三种不同的研究旨趣,而他们均又将眼光集中到出土材料之上,通过考古学来重构古史成为他们的共同追求,可谓殊途同归。但在具体的研究中,如何处理文献材料以及文献与考古的关系,他们所奠定的三种研究路径却存在不同的倾向,这一分歧也延续到了第二次论争。

二、“疑古”还是“走出疑古”:

第二次论争的转向

1999年,鲁惟一(M. Loewe)、夏含夷(E. L. Shaughnessy)主编的《剑桥中国上古史》(The Cambridge History of Ancient China)一书出版,可谓欧美学者中国上古史研究的一次总结。

The Cambridge History of Ancient China

From the Origins of Civilization to 221 BC

Cambridge University Press,1999

该书并不像新近出版的《哈佛中国史》一样宣称只是描述帝制中国,而是以通史的视角追溯中国历史的真正开端,如此一来,该书将商朝视作“中国第一个历史王朝”难免引起国内学者的质疑。正如谢维扬所说:

这一立场在西方汉学界并不奇特,可说是耳熟能详,但《剑桥中国上古史》是在90年代末以对先秦史最新资料的全面讨论,并且承诺给出“普遍公认的综合”的姿态采取这一立场的,这意义就不同寻常。因为如果本书论述成为“普遍公认的综合”,则中国学者数十年来苦心孤诣、耗费大量心血、拥有无数阶段性成果的夏史研究岂不成了无的放矢的笑话,而众多有关的中国学者便也成了迷途不知返者。

所谓“中国学者数十年来苦心孤诣、耗费大量心血、拥有无数阶段性成果的夏史研究”,主要是指沿着徐旭生所开拓的路径所进行的考古学探索。20世纪下半叶以来,田野考古取得一系列突破性成果,在邹衡、李伯谦等重要学者的推动之下,中国主流学术界(无论是注重文献的历史学界还是注重实物的考古学界)逐步达成共识,即认为二里头遗址是夏都(甚至落实到斟鄩),二里头文化与晚期夏文化有密切关系。二里头文化与与夏文化紧密挂钩的理由是:二里头文化一部分(至少是一、二期)落入夏代积年,时代上早于商朝并与商文化(主要指二里岗文化)之间存在一定的承续关系;文化有较大的辐射范围,具备基本文明要素以及广域王权国家的特点;二里头遗址位于传说中夏人活动的区域,且有王都气象。以此为基点,二里头文化之前的王湾三期文化、新砦期遗存等也被纳入了夏文化的考察范围。20世纪末“夏商周断代工程”对夏朝的认识,实际上即以上述认识为基础,在某种程度上可以说是对1959年以来夏文化考古的总结。

世纪末中国学术界与欧美学术界各自的总结酝酿着新的论争,在“夏商周断代工程”结项之后开始了正面的交锋。与第一次论争不同,虽然大禹的真实性仍受到学者关注,但讨论的重心已然转移到是否存在夏朝的问题。在不少欧美学者看来,夏朝是否存在、二里头文化是否是夏文化本身便存在巨大的疑点,遑论以此为基础推定夏朝的年代框架。在工程结项前后,《远东经济评论》与《纽约时报》先后发表了对工程的评论,并引述了多位汉学家的意见,不但从学理上否定工程的可操作性,还言辞激烈地指责工程是政府意志以及民族主义的体现。在对工程的指责中,夏史可信性问题是最先引起争议也是极为关键的一环。工程结束之后,国内学者的讨论主要限于夏文化内涵及年代的细节问题,夏朝存在且二里头文化与夏文化密切相关可谓共识与前提,而欧美学者仍纠结于夏朝是否存在。

人们常说国外学者不认同夏朝的存在,实际上汉学家并不能完全代表西方学界,所谓的“汉学界”也不是铁板一块,譬如饭岛武次《中国夏王朝考古学研究》、冈村秀典《夏王朝——王权诞生的考古学》、宫本一夫《从神话到历史:神话时代、夏王朝》等论著均承认夏朝的存在、二里头文化与夏文化有关,体现出日本学者对中国学者研究成果的理解与认同。即便在欧美汉学界内部,也同样存在较大分歧。在“夏商周断代工程”结项之后,著名汉学家倪德卫(D. S. Nivison)甚至说“国际上的学者可能要把这份工程报告‘撕得粉碎’”,这一激烈的态度主要在于具体观点的相异,因为他除了认为夏桀是虚构人物,总体上是认可夏朝存在的,甚至列出了黄帝以至夏商周的具体纪年,反而有“信古”太过的倾向。倪氏对班大为(D. W. Pankenier)所指出的公元前1953年“五星会聚”现象与夏朝建立有密切相关的观点深以为然,并结合他对《竹书纪年》的研究构拟出一整套的纪年谱系。倪氏曾与彭瓞钧(K. D. Pang)在《早期中国》上合作撰文指出“也许不仅夏朝,还有大禹,甚至帝舜都不是神话人物(或者说不仅仅是神话人物),而是可以精确系年的历史”。夏含夷曾随倪氏研读甲骨文、金文,但他与倪氏的观点显然不同,这在他主编的《剑桥中国上古史》中可见一斑。作为《早期中国》的编辑,他一度反对该文的发表:“我觉得作为《早期中国》的编辑,我有义务确保杂志上刊登的文章符合合理的学术标准。我一向认为,夏代的确切纪年不可能得到,而我认为倪、彭的文章难以令人信服,主要是因为在所有的君主在位期之间插入两年间隔的权宜之法。”如果说倪氏反对“夏商周断代工程”是因为对具体年代断限认识的不同,夏氏的反对态度则源自对夏史的根本性怀疑。

夏氏与倪氏关于夏史的分歧主要发生于上世纪90年代初,几乎差不多同时,加州大学洛杉矶分校亚洲环太平洋研究中心与东亚语言、文化学系于1990年5月联合主办了“夏文化国际研讨会”。在此次会议上,艾兰(S.Allan)、刘克甫(М. В. Крюков)均认为夏朝不能被证实。艾兰认为周代关于夏的记载是从商代二元神话衍生出来的,与杨宽、陈梦家的观点遥相呼应,持类似看法的汉学家不乏其人。刘克甫作为民族学家,他认为一个民族的“自我认证”需要有文献证明,而且这些文献必须是书写而非口传的,是当时的记录而非后出的,是用本民族语言写成而非其他民族语言写成的,而目前有关夏史的记载全然不符合这三项要求。艾兰、班大为、池田末利等国外学者之间的分歧,在1991年9月在洛阳举办的“中国夏商文化国际学术研讨会”上有进一步的体现。艾兰、夏含夷等不认可夏史的学者主要是汉学背景,但考古学背景的国外学者则更容易接受中国学者的夏史探索。在洛杉矶的“夏文化国际研讨会”上,国外考古学家大多承认夏朝存在,并且以二里头文化与夏文化相关这一认识作为前提予以探讨。尤其是“近年来,随着以二里头文化为代表的夏代考古学研究的进展,越来越多的熟悉中国考古学的国外学者逐渐同意中国学者二里头文化为代表的遗存是夏王朝的文化遗存、夏代已经进入文明社会的观点。这些国外学者普遍认为,夏代是中国历史上最早的国家”,对中国考古学的“熟悉”与否是中外学者对话的基本前提。可见,国外学者对中国夏史研究的认同与否,不但与方法论与史料观有关,还与他们对中国考古学进展的了解程度有关,与学者的学科背景有关。

世纪初的夏史论争并不限于中外学者之间,而是延伸到了国内学术界。接受西方考古学训练并精于西方考古学理论研究的陈淳撰写了一系列的论文,并在其《文明与早期国家探源:中外理论、方法与研究之比较》一书中加以系统总结,认为夏有后人杜撰的嫌疑,由于目前还没有发现任何夏代的文字,因此这个问题不能预设任何带有倾向性的前提,必须从考古学上来进行独立的探究,并尖锐批评了国内考古学界文献导向过甚、理论意识薄弱、考古观念落后问题等问题。针对陈氏的观点,方酉生、沈长云等学者做出了即时的回应。沈氏此后又陆续撰文证明夏朝指存在,强调“夏既是传说,也是历史真实”。张国硕、杜勇等则对夏朝之存在、夏朝否定说形成的背景等问题进行系统阐论。陈淳对夏史的否定,主要基于其考古学及人类学的背景,他与沈长云等人的论战,其实也是不同学科话语之间的对话。陈氏重理论与反思,虽然忽视甚至无视文献的价值,但他提出的问题却是值得深思的。

豳公盨的出现则将夏朝有无的争论引向大禹有无的问题。2002年下半年,北京保利艺术博物馆从香港购藏了一件失盖的有铭铜器,名曰“豳公盨”,其铭文言及“天命禹敷土,堕山濬川”,重新激发了人们对大禹的兴趣。

豳公盨

豳公盨铭文

如果说秦公敦(簋)和齐侯镈、钟只能说明“在春秋时代一般人之信念中,确承认商之前有夏,而禹为夏之先祖”,那么豳公盨的出现则将大禹传说广泛流布的下限推前到了西周中期。顾颉刚曾指出大禹传说从西周中期才发生,豳公盨的出现对顾氏之说构成了冲击,因为西周中期大禹传说已然深入人心,其发生当在此之前。正如李学勤所指出的,豳公盨提供了大禹治水传说在文物中的最早例证,一些学者在此基础上进一步推论大禹实有其人。裘锡圭则据盨铭指出在较早的传说中,禹确是受上帝之命来平治洪水的,支持顾颉刚禹有神性、跟尧舜本无关系的说法,黄永年有类似的看法。也有学者认为,所谓的“天”实际上是帝舜,郭永秉则表示反对。裘氏的说法合乎铭文的字面表述,但并非没有疑点,正如李锐所指出的,“铭文中的‘天命禹’,恐怕并不能作为禹是神而文王等不是神的充要条件。在当时人的心目中,禹和文王等皆有神性,均是受命”,“所谓天命,至少对西周人而言,只是一种思想观念,不能说得天命行事者都是神”,谢维扬、沈长云等人有类似的看法。对此,郭永秉提出了反对意见,他认为帝命文王的传说与帝命禹的传说本质上存在不同,不可比附。豳公盨所面临的问题,在第一次论争中其实初现端倪,在顾颉刚与刘掞藜的论战中便已涉及如何理解天帝与大禹、文王等形象之间的关系。

无论是讨论夏朝是否存在还是讨论大禹是否可信,两次论争存在大抵相同的争论点,曾经胶着的问题仍无法真正解决。相比之下,第二次论争期间国内学界的看法更加一致,论争范围扩大到了国外,反映了中西不同学术范式间的正面冲突。而且,第二次论争有了更多可资探讨的材料,主要是近半个世纪以来的考古发掘成果,这在第一次论争中难以想象的。第二次论争中的很多分歧,还在于对新材料了解程度的差异以及理解的歧异。如果说第一次论争开启了三种研究路径,第二次论争则是“疑古”与“走出疑古”的较量。在1992年的一次小型座谈会上,李学勤发表了后来题为“走出疑古时代”的演讲,“走出疑古时代”也便成为一个著名的口号。随着李氏领导开展“夏商周断代工程”,“走出疑古”与断代工程在很多人看来是相绑定的,工程启动之初呼吁“超越疑古,走出迷茫”,可谓“走出疑古”的具体体现。与此同时,不少与疑古派有直接关系或受到间接影响的学者提出了反对意见。值得注意的是,支持“疑古”的学者并不否定夏朝的存在,这与“走出派”是相一致的,在这一点上可以做到“一致对外”。但在大禹是否确有其人这一点上,“疑古派”与“走出派”则存在较大的分歧。

李氏提出“走出疑古时代”的一个重要考虑是,层出不穷的简帛佚籍说明疑古派对不少古籍的定位属于“冤假错案”。疑古派的“疑古书”,很大程度上是为了“疑古史”,故而疑古派对古史的评判也存在相当大的问题。反对“走出疑古”的学者则认为对史料的批判性审查仍是至为重要的,不能信古太过。“疑古”还是“走出疑古”均强调史料的可靠性问题,“走出疑古”更关切对古书性质的重新评估。不可否认的是,“走出疑古”的前提是对史料价值的重新审查,若无严谨的态度,而急于给各类“伪书”洗脱罪名,甚至将古书传说一概视作信史,轻率将某上古帝王坐实其人其事其地,无疑会走上“信古”的极端。疑古派给我们留下的最大精神遗产,并非某个具体观点,而是对史料的严格审查、批判的态度(虽然他们未必做到真正的客观)。正如李氏所强调的,“现在有些人误以为走出‘疑古’就是全面信赖古书,国外也有论作担心我们不再做textual criticism了。应该说,这绝不是我们的主张。相反的,对于传世文献应以更严格审慎的态度进行整理研究”,“现在确有些论作忽略了史料审查,他们的结论自然是不可信的。在史料审查上,我们主张要以‘二重证据法’来补充纠正疑古一派的不足之处”。李氏承认“疑古”的积极作用,同时强调从“释古”的角度重建古史。冯友兰曾指出“释古”应是“史学的真正目的,而亦是现在中国史学之最新的趋势”,但同时也提醒释古者应注意对史料放松警惕的缺陷。裘锡圭也指出:“我们走出疑古时代,是为了在学术的道路上更好地前进,千万不能走回到轻率信古的老路上去。”在看待疑古派“疑古书”的功过问题上,裘氏与李氏较为接近,但在“疑古史”方面,裘氏对疑古派是抱以更多理解的,认为“得多于失”。李氏认为尧舜禹并非子虚乌有,而裘氏虽承认夏朝存在,但不认为大禹是历史人物,“基本倾向于‘古史辨’派的观点,承认有夏代,夏代以上是传说时代,三皇五帝的系统不是历史实际”,可以说与顾颉刚相对接近,代表了一种相对谨慎的古史观。这种谨慎,实际上是对史料价值认定的谨慎,对于抵制当下“信古”抬头之风无疑是有积极意义的。

三、方兴未艾:第三次论争的兴起

上述两次夏史真伪论争,实际上是与李学勤所指出的两次“对古书的大反思”、裘锡圭所指出的两次“古典学重建”密切对应的。这两次论争根本上还是基于方法与史料的反思,而后一次论争又基本上是第一次论争的延续。譬如,李学勤基本上延续了王国维的治学路径,裘锡圭继承了顾颉刚的批判精神,考古学界则在徐旭生开辟的道路上继续夏文化的探索。在第二次论争中,三种路径实际上已经得到进一步的交融与整合。至少在国内学术界,分歧已渐为缩小。在第二次论争之后,夏史真伪问题的讨论相对沉寂。在新的材料、方法和视角出现之前,难以有新的推进。实际上,第三次论争已经揭开帷幕,其背景正是中华文明探源研究进入整合阶段,同时,新材料、新方法和新视角也刺激了讨论的深入。它并非第二次论争的余绪,而是在新形势下更为深入的讨论。显然,第三次论争方兴未艾,仍在继续深化。

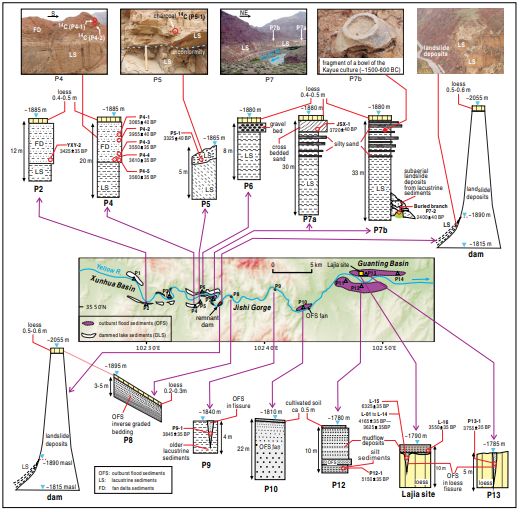

2016年,《科学》杂志刊发了吴庆龙领衔的中美科研团队的成果《公元前1920年的溃坝洪水佐证中国的大洪水传说与夏朝》一文(以下简称“吴文”),引起国内外的强烈反响。吴文直接将二里头与大禹治水相联系,从地质学的角度证实大禹时代确有大洪水的存在,将黄河上游青海积石峡溃坝视作大禹时期大洪水的触发点,认为此次溃坝造成的洪水波及到黄河中游,并找到此次大洪水与二里头遗址在年代上的关联,进而推论夏朝历史之可信。

图片来自文章“Outburst flood at 1920 BCE supports historicity of China’s Great Flood and the Xia dynasty”, Science 05, Aug 2016

吴文重新激起了学者对虞夏之际大洪水的关注,从传统报刊到新媒体均有连篇累牍的报导与讨论,使夏史真伪问题的讨论再起波澜。虽然吴文借鉴了考古工作者对喇家遗址、二里头遗址的研究,但中国考古学界普遍对吴文持质疑态度,一个很重要的原因在于它忽视了考古学界碳十四测年数据的新进展以及二里头文化并非最早的夏文化的论断。对此,张经纬、沈长云、郭静云等学者从各自角度提出了批评。在这些提出质疑意见的学者看来,夏朝以及大禹治水的存在本是没有疑问的,问题在于吴文对大禹治水时间及空间的认识。耐人寻味的是,这些学者对夏人居地的认识存在较大的分歧,如沈长云一直强调夏人出自古河济地区,郭静云主张夏出自长江中游,易华认为夏出自黄河上游,他们对吴文的批评或认同,实际上都是从各自的固有认识出发的。艾兰一方面延续她对夏源自神话的认识,另一方面又承认夏朝与二里头的瓜葛依然存在着不可否认的可能性,并作出推测:如果黄河上游爆发的大洪水导致齐家文化区的人们迁徙到黄河中游地区,则这些具有青铜器冶金技术的移民能够激发二里头当地固有的青铜铸造工艺;在这种方式下,黄河上游爆发的洪水则能与发展到国家社会的二里头间接地联系起来。

吴文之所以产生极大的反响,一者在于刊载该文的《科学》是全球自然科学领域的顶级期刊,有着特殊的影响力;二者在于该文从自然科学的方法入手,对于唯科学主义者而言,这是一条有较强诱惑力的途径。这也启示我们,在对文献与考古材料的解读存在严重分歧时,自然科学或者科技考古的手段或许可以在某种程度上打消疑虑。实际上,在此之前已有不少学者试图从气候或地理环境的角度论证大禹治水的时代与背景,如将大禹时期的大洪水归结于公元前2000年前后的气候干凉化(甚至出现“小冰期”)。公元前2000年前后确实是个重要的转捩点,该时期的气候变化对中国文明的早期发展带来深远的影响,气候变冷引发的相对湿度加大和降雨量增多造成当时中国北方异常洪水多发,从黄河上游、中游到下游均发现洪水的沉积证据,近年来“中华文明探源工程”环境研究子项目也进一步确认了这一点。最近的一篇发表在《科学通报》英文版上的文章亦强调公元前2000年左右黄土高原的极端强降雨事件才是大禹治水的背景,而非吴庆龙所说的堰塞湖溃决。有学者更是彻底否定吴文的立论基础,认为积石峡堰塞湖的形成与溃决、喇家遗址古人类的突然死亡和古地震是不同时间独立发生的事件,不存在公元前1920年左右黄河上游的特大洪水。这些都是自然科学领域学者对吴文的批评。值得注意的是,随着气候变冷,灾害频仍,长城地带荒漠化加剧,部族迁徙、文化重组也在加剧,的确有可能与虞夏之际的历史变局之间存在密切的关联。尤其是在这一气候变冷的背景下,老虎山文化(以石峁城址为代表)向南压迫,颠覆了晋南地区的陶寺文化,或可与禹出西羌以及虞夏易代等古史传说相联系。

公元前2000年左右这一时间节点,与大多数人(包括“夏商周断代工程”专家组)眼中的夏代上限基本相合。吴文则将积石山溃坝的时间点确定于公元前1920年,继而根据鲧治水9年、大禹治水13年的记载,将夏朝始年确定于公元前1900年,这一结论较之此前的夏代始年认识足足迟了一个多世纪。吴文继而根据二里头文化始于公元前1900年的认识,将积石山溃坝与夏朝的创建完全对应起来了。这个推论看似很妙,但前提却是不够坚实的:

首先,一个显而易见的道理是,各朝各代都可能有洪水发生,洪水与夏朝之间没有必然联系,不能以洪水去限定夏朝。实际上,喇家遗址所涉及的特大洪水早已有学者做过相关研究,本身也不是新闻。而据学者研究,在距今5500—3500年的时期内,甘青地区至少发生过5次大的洪水事件,将积石山溃坝事件等同于大禹时期的洪水事件,并无充分的依据。

其次,吴文推测积石峡坝体蓄水达110亿至160亿立方米,溃坝后的洪水可以轻易到达下游2000公里之外,从而对当时的中原地区产生强烈影响。遗憾的是,这些所谓的“影响”并没有在黄河中游的考古遗址中发现(这一点已有学者强调),只是纯粹停留在推测层面。喇家遗址是此次洪水直接波及的地点,但它离积石峡不过25公里。而推论出的2000公里,需要考虑到黄河河道宽窄曲折的复杂情况,目前的考古发现并不能支持此次洪水所推论出的“理想范围”。

其三,鲧、禹治水的具体年限难以证实,将传说中看似精确的治水年限与客观上存在误差的碳十四测年数据进行加减,实际上是有悖科学理念的。

最后,作者引以为坐标的二里头文化年代上限也是过时的结论,这一点许宏等先生业已指出。

继断代工程之后启动的“中华文明探源工程”显然更加依赖自然科学,科学考古在探索中国早期文明的过程中扮演着愈益重要的角色。但依靠科技考古的手段去证认夏朝信史,由于主客观条件的限制,目前而言仍难以达到公众的期待。

差不多与吴文同时,台湾著名古文字学家蔡哲茂发表《夏王朝存在新证——说殷卜辞的“西邑”》一文,结合清华简《尹至》《尹诰》以及卜辞的材料指出“西邑”最早是夏的王都,但卜辞中已转化为代表夏王朝先王之亡灵,可以说明夏王朝的存在。清华简《尹至》称夏国或夏都为“西邑”,亦即《尹诰》所见“西邑(夏)”。或许在大多数研究者看来,夏朝的存在是无需怀疑或过多论争的问题,故清华简中有关夏史的记载并未引起过多重视,蔡氏则首度将其与卜辞相联系。在此之前,蔡氏已经指出卜辞中与伊尹合祭的“(女蔑)”当读作“妹”,很有可能即夏桀元妃妹喜,如此一来,妹喜作为历史人物、夏作为商之前的王朝也可以得到证实。新出简帛文献不但可以为甲骨文、金文的考释(包括字形与辞例)提供新的线索,也可以为揭示甲骨文、金文中的古史信息提供重要线索,有待我们深入抉发。譬如清华简多篇与伊尹有关的文献可以进一步补充蔡氏对卜辞所见伊尹行迹的考释,再如蔡氏结合清华简所见“西邑”探讨卜辞中的“西邑(夏)”,亦是著例,毕竟直接依据清华简论证夏朝的存在与依据清华简的线索在殷墟卜辞中落实“西邑(夏)”的论证效果不能同日而语。这也启示我们,过去在甲骨卜辞中找不到“夏”或者误释“夏”,很有可能是商人并不管夏叫“夏”。一个显而易见的道理是,卜辞是很特殊的文体,即便甲骨卜辞没有“夏”的痕迹,也不能否定夏朝的存在。

胡厚宣曾将卜辞所见“西邑”与“西邑夏”相联系,蔡氏则明确指出卜辞的“西邑”即指夏朝。关于“西邑”或“西邑夏”的地望,清华简的整理者无说。沈建华认为“西邑”指夏都西亳偃师商城,西邑不出伊洛两水一带。王宁则认为夏人在东方,主张当时夏桀有两个都邑,一个是斟鄩,在今山东潍坊,当为东邑;一个在今天的鲁西一带,称为“西邑”或“西邑夏”。蔡氏反对王宁“西邑”在东方的说法,同样认为在伊洛地区。以夏朝末代王都在伊洛地区(进而落实到偃师二里头)的说法代表了目前的主流看法,但从年代、文化因素、文献记载等方面的线索看,这一看法本身殊为可疑。“西邑夏”的说法,亦见诸《礼记·缁衣》所引《尹诰》,郑玄注谓“夏之邑在亳西”。《伪古文尚书·太甲上》孔传亦谓“夏都在亳西”。《尚书·汤誓》孔传云:“桀都安邑。”蔡沈《集传》云:“夏都安邑,在亳之西,故曰‘西邑夏’。”则谓“西邑夏”在晋南的安邑。以晋南为“夏墟”、以晋南安邑为桀都的说法虽尚无明确的考古发现佐证,但颇值得我们重视。

上述新见“商书”为夏商之际史事提供了重要线索,而清华简第5辑公布的《厚父》则可能是“夏书”。在《厚父》刊布之后,或以为系“周书”,或以为系“商书”,或以为系“夏书”。虽然诸家对其性质的理解尚存分歧,但该篇确实提供了有关夏史的重要材料,譬如开篇提及大禹疏浚河川,措辞可与豳公盨铭文相参证;除了大禹,该篇还提及启、孔甲等夏王,尤其是孔甲的形象及地位问题,与旧有认识有所出入。郭永秉业已指出,《厚父》是一篇明确点出禹与夏代存在关系的时代较早的古书,顾颉刚过去怀疑禹与夏代的关系很迟才出现,需要得到修正。但郭氏仍强调在此篇中禹治水所从受命的是天帝而非尧舜(仍是带有神性的禹),同时他也是奉天之命降民建夏邦的。对此宁镇疆指出:“如果禹同夏有关系,他就不应该只是神性的。尤其从《厚父》篇‘王’与夏之后人厚父对话的背景看,其实就是视禹为夏之先人,因此就无关什么‘神’‘人’之间的问题。对这方面问题的完整讨论似乎也为作者所忽视。最后,传统上学者视禹有‘神性’,其实往往是过于聚焦其随山导川之类‘宏大叙事’,而不太注意那些微细小节。”宁氏的提醒值得我们重视。正如豳公盨言大禹治水是受天之命,王权天授本是中国古代的独特言说方式,并不能据此以为禹只能是天神而非人王。

郭氏延续顾颉刚、裘锡圭的观点,强调禹是具有神性的,其重要出发点在于“传世和出土文献中禹的传说却没有类似文王为纣臣这类完全属于人事的记载”,从而认为顾氏以禹与尧舜很迟才发生联系的说法并无可疑之处。当然,正如宁镇疆指出的,上博简《子羔》《举治王天下》以及清华简《良臣》均已出现禹为尧舜之臣的记载,只不过在郭氏看来,这些材料“至晚是战国早期的作品”,并不足信据。新见出土文献中的尧舜禹形象出现已有不少,除了上述《子羔》《举治王天下》《良臣》,尚有上博简《容成氏》等。但由于这些文献大多是战国时代的子书,而不像《尹至》《尹诰》《厚父》等“书”类文献有较早的史料来源,故并没有将夏朝或大禹问题往前推进多少。这些新见传说提供了大禹形象的异说与新知,可使我们进一步了解大禹传说的动态演变。以目前的材料看,较早的大禹形象具有一定神性,但这并不能否定大禹作为人王以及大禹由人而神的可能。由于史料阙如,目前的材料并不足以还原出大禹形象完整的嬗变轨迹。

由于目前尚未发现明确证明夏朝存在的遗址,诸如陶寺、二里头这样的夏文化重要探索对象也没能发现自证性的材料,所以对于夏史伪史论者而言,夏朝不过是存在于中国古书(而且是相当晚的古书)中的传说。在第一次论争中,关于大禹诸问题的分歧实际上又牵涉到对古书性质认识的分歧。在胡适等人看来,《尚书》成书晚,而且没有史料价值可言。现在看来,这一认识并不公允。近年来清华简等简帛佚籍的出现,使我们进一步认识到古书形成过程的复杂性以及“书”类文献的特殊史料价值。在过去,关于“夏”的早期记载主要见于《书·商书·汤誓》《书·周书》《诗·颂》等典籍。而清华简则提供了疑似“夏书”《厚父》以及属于“商书”的《尹至》《尹诰》等文献,为探索夏史提供了新的史料。与传世《尚书》相比,清华简“书”类文献至迟抄写于战国之世,未经秦火之厄,也便避免了后世传抄以及今古文之争的干扰;由于清华简是由战国楚文字抄写,可以看出当时的文本原始形态,由此可以发现不同于战国时代的用字习惯和语法特征。在清华简商书中,出现早期词汇、仅见于卜辞的特殊用法以及时代性鲜明的虚词特征,说明这些文本的基本内容和语言组织无疑包含了较早的文本来源,至少不是全部出自后人的虚构。裘锡圭曾指出,《商书》大概确有商代的底本为根据,然而业已经过了周人比较大的修改,清华简商书的性质也大致相同,故虽非同时资料,但对于研究夏商历史而言仍有不容忽视的史料价值。虽然“书”类文献有较早的史料来源以及有较高的可信度,但毕竟不是同时资料,并不能落实夏朝及大禹之有无。即便是以战国文字书写的“书”类文献,学者对其性质及年代的认识同样存在分歧。新见出土文献的局限性是客观存在的,但它们所提供的新线索值得重视,至少过去机械看待古书形成过程甚至无视文献的做法并不足取,而疑古派的不少观点也的确需要得到修正。

无论是夏史信史论者还是夏史伪史论者,都相信自己的观点基于实证。事实上,持这两种观点的学者往往不同程度存在主观的偏向,从而选择性看待对方的论据。双方之所以僵持不下,在于缺乏真正一锤定音的证据。夏史问题存在争议的一个重要原因是文献阙如,那么若有新的文献出现,自然弥足珍贵,清华简等出土文献便扮演了这一角色。另一方面,科技考古提供了新方法与新线索,在实证主义者眼中,自然科学的研究成果无疑有更大的说服力。尽管新方法与新史料可以进一步推动问题的讨论,但由于各自存在的缺陷,仍不足以令论争平息。

如果说科技考古属于新方法,出土文献属于新材料,那么李旻则提供了新的视角。2016年以来,他就作为社会记忆的“夏”发表多篇重要论文,近来又有专著 Social Memory and State Formation in Early China问世。李氏从社会记忆的角度追溯夏史,强调先秦文献对夏文明在空间、时间以及技术等方面的描述深受龙山到二里头时代政治、社会与文化变革的影响;考古所见晋南与洛阳盆地所经历的社会兴衰,为古典传统中我们所熟知的唐、夏故事提供了素材。李氏拓展了夏文化研究的视野,为从考古学角度探索夏史提供了更多可能。在材料和方法迟迟难以得到突破的情况下,视角的拓展或许是更为合理的途径。

Social Memory and State Formation in Early China

Cambridge University Press,2018

孙庆伟的《鼏宅禹迹:夏代信史的考古学重建》一书则是近来又一本有关夏文化的专著。孙氏在书名中直接点出“信史”,已鲜明体现其立场。该书作夏文化研究的集大成之作,正是中华文明探源研究进入整合阶段这一背景下的产物。该书的出版将夏文化的讨论重新推向高潮,也引起公众的广泛关注。

鼏宅禹迹

夏代信史的考古学重建

生活·读书·新知三联书店,2018

孙氏将河南龙山文化的煤山类型、王湾类型和二里头文化一至四期定为狭义的夏文化,代表了目前学界一种相对主流的意见。李旻与孙庆伟的专著虽然具体观点不同,但都在强调考古学在探索夏文化过程中的有效性。而以许宏为代表的学者则主张重新反思所谓的主流意见。他近年来重新考虑二里头遗址的性质,并认为没有甲骨文一类当时的自证性文书资料出土,不可能解决都邑的族属和王朝归属问题。作为考古学家和二里头遗址发掘者的许宏,其观点在考古学界可谓异数。但他并非简单将文献所载夏史定为伪史,而是基于其对二里头遗址性质的理解提出一系列反思。不过在孙庆伟看来,文字材料并非证实夏朝的唯一依据,考古学有自身的重建夏史的逻辑,刻意追求文字一类的证据实际上是对考古学研究方法的不了解和不信任。无论是传世文献还是出土文献,尽管尚未完全证实夏史,却也绝不能构成否定;与此同时,考古学家探索夏文化的脚步愈加坚实。目前第三次论争方兴未艾,夏文化研究的广度和深度,势必都将得到新的拓展。