有着辉煌历史的伊朗是如何伊斯兰化的?

原作者丨[英]迈克尔·阿克斯沃西

摘编丨李永博

下文经出版社授权摘编自《伊朗:被低估的文明与未完成的变革》,[英]迈克尔·阿克斯沃西著,赵乙深译

01

王权的交替:

古代伊朗的历史

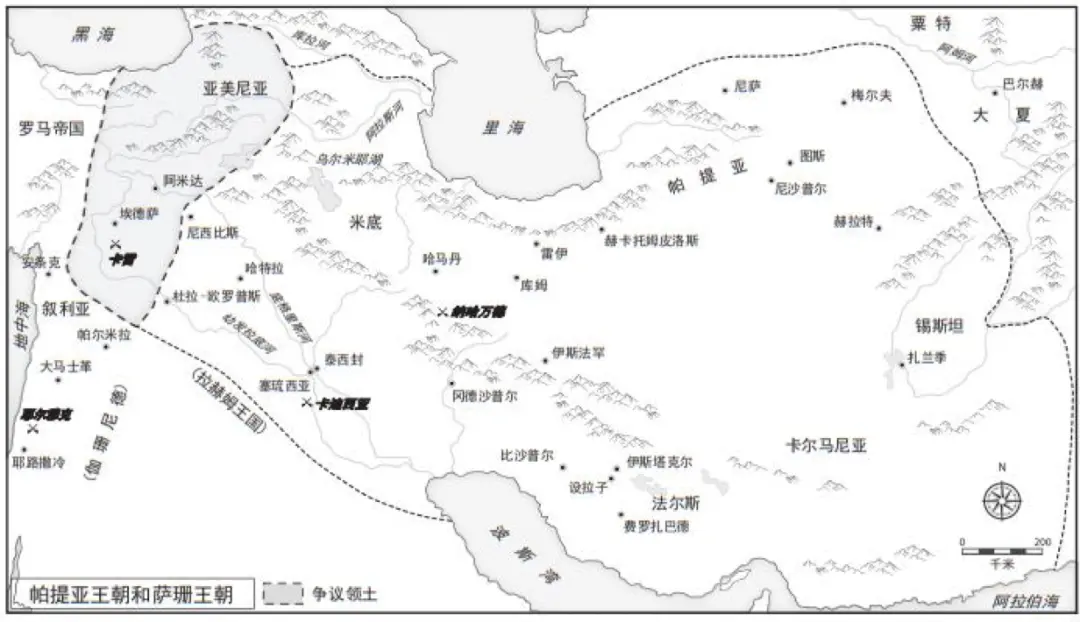

伊朗的历史进程曾几次被外来势力打断。第一次发生于公元前334年,亚历山大大帝入侵伊朗,阿契美尼德王朝覆灭。由于施行了与居鲁士相似的宽松统治,亚历山大大帝曾一度巩固了他对伊朗高原的占领。他虽然是一个独裁者(没有任何雅典式民主),但他对于治下的伊朗人给予足够的尊重,并试图鼓励通婚来融合希腊和伊朗文化。公元前323年,亚历山大大帝在巴比伦驾崩。他死后,帝国也被手下的将军们瓜分,其中东部地区由塞琉古·尼卡特(Seleucus Nicator)继承(经过一系列战争后,战败的将军们被清洗,他们的领地也被别人吞并)。塞琉古延续了亚历山大大帝的统治方式,力求和治下的波斯人达成伙伴关系并下放了很多权力。但是他本人和他的继承者们从没停止过西征的野心,试图通过征服埃及、小亚细亚、希腊,重现亚历山大帝国的荣光。他们取得了一定程度的胜利但却未获全胜。相反,塞琉古帝国东部的一些地区发动叛乱并最终独立。帕提亚帝国(大约相当于今土库曼斯坦和伊朗呼罗珊省北部地区)就是其中之一,当地人一直过着古老的伊朗游牧生活。

帕提亚是一个拥有马背文化的民族,他们的军队几乎全由骑马的弓箭手和小规模的装甲长矛骑兵组成。公元前250年至公元前80年,在经历一些阻碍和挫折之后,帕提亚人终于将自身势力扩展到塞琉古帝国的东部省份,并逐渐将塞琉古势力挤出位于帕提亚王国和不断东扩的罗马帝国之间的中间地带。罗马帝国的早期东征既与希腊人不断反抗塞琉古帝国统治有关(这些反抗者还包括大夏国的建立者,甚至是更东地区的人),又与方兴未艾、有着巨大利润的丝绸之路的商贸往来有关。丝绸之路贯穿希腊人定居的各个新兴城市,它所带来的商贸价值至少部分解释了帕提亚早期的君主们为何如此重视与希腊人的友好关系,他们甚至用希腊字母并按照希腊设计样式把单词“philhellenon”(热爱希腊人)刻在了本国货币上。像塞琉古人和阿契美尼德人那样,帕提亚帝国依靠当地贵族或总督维持着统治。

塞琉古帝国被彻底消灭后,帕提亚人和罗马人在叙利亚与安纳托利亚半岛东部开始了直接对抗。公元前53年在卡尔海(Carrhae,位于今土耳其东部)战役中,帕提亚军队以少胜多,击败了由马库斯·李锡尼·克拉苏(Marcus Licinius Crassus)率领的罗马侵略军。这场战败给罗马人带来了空前的耻辱,令其难以忘怀,也激发了日后罗马的将军和皇帝们不断试图从克拉苏跌倒的地方站起来。起初,无人成功。直到116年,罗马皇帝图拉真(Trajan)利用底格里斯河和幼发拉底河在美索不达米亚平原抗击帕提亚军队,并成功夺取首都泰西封(Ctesiphon),他自封“帕提亚的征服者”(Parthicus)来纪念这场胜利。对于帕提亚人和罗马人来讲,战争部分是为了夺取美索不达米亚平原北部、叙利亚和亚美尼亚广袤富饶的区域,但更重要的则是为了尊严。泰西封只被短暂占领,图拉真的继任者哈德良(Hadrian)放弃了整个东部占领区。在随后的80年内,罗马人分别在164年和197年两夺两弃泰西封。

危机的不断上演导致帕提亚帝国在224年彻底崩塌。帕提亚的末代君主阿尔达班四世(Artabanus Ⅳ)战败,一个新的王朝——萨珊王朝的君主阿尔达希尔(Ardashir)登上波斯王位。阿尔达希尔和他的继承者们从不强调自己与希腊人之间有任何关联,反而一再强调自己的伊朗人、波斯人、马兹达教信徒的身份。阿尔达希尔之名取自阿契美尼德王朝一位重要君主——阿尔塔薛西斯(Artaxerxes),而萨珊人与阿契美尼德人一样,都来自伊朗的法尔斯省。萨珊人与神职人员有着密切的联系,阿尔达希尔本人还有多位祖先是祭司。阿尔达希尔和他的后人沙普尔(Shapur)在建立萨珊王朝之后的几十年中取得了一系列对罗马人作战的胜利,仿佛以此证明他们比帕提亚人更有资格成为统治者。沙普尔最终在260年俘获了罗马皇帝瓦勒良(Valerian)。

幸运的天平在作战双方之间左右摇摆,但到5世纪中期,罗马人和波斯人似乎达成了停火默契,因为他们共同面临一个来自北方的新的威胁——匈奴。萨珊王朝几乎覆灭,部分地区得以幸存也是因为匈奴人挥戈西进,转而攻击西边的罗马帝国。但匈奴人也只能算是萨珊王朝面临的诸多危机之一,饥荒、疾病、苛捐重税都推动着王朝走向衰落。关于这段时期的文字记载非常稀少,而且还是在许久之后才被记载下来。但这些危机却促成了一场带有共产主义性质的起义。这场起义由一位琐罗亚斯德教的异教先知马兹达克(Mazdak)领导。他对众人宣扬说教,提出既然私有财产和对于女人的占有欲望是导致世间一切罪恶的源泉,那么解决之道必然是将所有财产和女人公有化(但前提是必须女人自己同意,基本没有人会同意)。在起义发生之前,国内的贵族和祭司们可谓权势熏天又自命不凡,所以国王曾一度同马兹达克的起义力量结成同盟关系以打击这群人。可是当国王的目的一旦达成,他不仅立即与马兹达克分道扬镳,还组织了一个(琐罗亚斯德教、基督教和犹太教等)其他宗教领袖参加的公审大会来审判马兹达克。最终,马兹达克和他的追随者都被处死。整个事态完结后,国内随之形成了新的社会和政治秩序,国王在各个社会阶层之间扮演仲裁者和担保人的角色,平衡各个阶层势力并努力实现公平正义。一些人指出,这种社会分工与后来中世纪欧洲的政治形态具有相似性。中世纪欧洲君主也不断强化土地权贵的社会地位以达到强化军队和增强王权的效果。

BBC纪录片《波斯》截图。

新型王权模式在霍斯劳一世·阿努希尔万(Khosraw I Anushirvan)国王统治时期(531—579)达到顶峰。霍斯劳国王以他公正和睿智的统治而闻名。他不但骁勇善战,还鼓励发展科学,崇尚学习,组织收集并翻译来自世界各地的文献。回首历史,他在位时期后来(伊斯兰教在伊朗普及后)被誉为黄金年代,而萨珊王朝的治理模式在他统治时期也最终定型。在这种理论中,战争的胜利来自神的恩赐,并给予国王一种王室荣誉的光环,显示出他统治的正当性。但这种权利是有条件的——若国王施以良政,他的子民就会兴旺发达并支持其统治,国家税收丰盈,兵强马壮,形成良性循环;反之,若国王施以恶政,则民生凋敝,税收减少,国弱兵疲,国王最终将失去统治权(farr),形成恶性循环。他还会输掉战争,神将青睐反抗他和篡夺他权力的人。关键在于正义与良政。这些在萨珊王朝最后一个繁荣时期提出的施政理论(即使从未成为现实)在阿拉伯人征服伊朗之后,特别是750年后的阿巴斯(Abbasid)哈里发时期,又被重新解读和接受,成为整个伊斯兰世界在几个世纪中最有影响力的施政理论。

7世纪早期,萨珊王朝和东罗马帝国(后人称之为拜占庭帝国)战端重开并步步为营,几乎重现阿契美尼德王朝的疆域。可惜好景不长,拜占庭军队卷土重来,一举攻入萨珊王朝腹地,于627年在尼尼微(Nineveh)大败萨珊军,波斯人之前的所有胜利都付之东流。战争引起的武力冲突,对贸易活动的破坏,所带来的饥荒和疾病的传播,对于水利设施的严重破坏和毁弃导致的永久的耕地流失,都给双方造成了巨大的破坏。一般认为,这种破坏导致的萨珊王朝和拜占庭帝国的衰落,很大程度上有利于穆斯林在632年伊斯兰教先知归真后在这一地区的迅速扩张,这也改变了伊朗历史的发展进程。

02

为什么穆斯林能迅速征服伊朗?

伊斯兰帝国能够迅速扩张的原因之一是周边国家在先前的战争中国力消耗严重,而另一个主要原因则在于伊斯兰教这一新生宗教给予阿拉伯穆斯林军队的强大凝聚力和坚定决心。伊斯兰教早期历史对于伊朗的重要性,在于它解释了伊朗如何一步步成为一个伊斯兰国家,也解释了什叶派的起源问题。当今大部分伊朗人都信奉什叶派。

大约从613年起,先知穆罕默德开始在麦加宣讲伊斯兰教启示。由于在麦加受到反对和迫害,他和他的追随者们在622年前往麦地那,他在那里被拥戴为伊斯兰教信众的领袖,同时也教化很多当地人皈依了伊斯兰教。随着麦加人在630年的投降,穆罕默德与麦加之间的战争以胜利告终。到632年穆罕默德归真之时,阿拉伯半岛上绝大多数人都已皈依伊斯兰教。穆罕默德死后,他的追随者们发生分裂,艾布·伯克尔(Abu Bakr)成为穆斯林的领袖哈里发,他通过发动一系列针对周边非伊斯兰教徒的战事来增强自身内部的团结。当然,战争的另一动机是传播伊斯兰教和归化新教徒。而伊斯兰教扩张的速度甚至可能令阿拉伯人自己都大为吃惊。仅仅20年间,他们就对拜占庭和波斯取得了决定性胜利,并占领了埃及、巴勒斯坦、叙利亚,以及之前的萨珊王朝所有中心区域的领土。拜占庭勉强将其在安纳托利亚半岛大部和其他西部几个省的统治维持到11世纪,而萨珊王朝及其帝国则土崩瓦解。琐罗亚斯德教开始衰落,并逐步沦为一个少数派宗教。穆斯林把不得使用武力迫使异教徒皈依定为一条戒律,但经过几个世纪后他们发现,皈依一个占统治地位的宗教确有其必然的优势。此后的几百年里,伊朗人主要被来源于外国的王朝和贵族统治。

对于阿拉伯人来讲,征服外族和成功后的喜悦让他们有了共同目标。然而整个穆斯林团体内部也存在着严重的分裂,而征服带来的所有结果和巨大财富又产生了更多的问题。纵观基督教历史,东正教和天主教的分裂,以及后来天主教和新教的分裂都是很久以后才出现的,并且很大程度上都是缘于神学观点的不同。与之相比,伊斯兰教什叶派与逊尼派的对立在穆罕默德先知归真(632)后就立刻产生了,其核心矛盾是领导权问题。

穆罕默德归真后,其追随者当中的一群关键人物认为他的女婿阿里应该成为新哈里发,而不是艾布·伯克尔。这群人后来成为什叶派,又称阿里派。艾布·伯克尔去世之后又经历了两位继承人,阿里才终于成为哈里发,但他的哈里发地位却并不牢固。他于661年被哈瓦利吉派(Kharijite)的成员暗杀,因为他们认为阿里轻易地向叙利亚总督穆阿维叶领导的敌人妥协,这种行为背叛了哈瓦利吉派。阿里死后,穆阿维叶成为新的哈里发,并建立倭马亚王朝。什叶派(虽然这个名称当时并未真正出现,但为了方便理解,称这群人为“什叶派”也并无不妥)认为哈里发应由阿里的后代(当然也是穆罕默德的后代)继承,而不是由穆阿维叶或倭马亚人担任。

BBC纪录片《波斯》截图。

对外占领带给倭马亚人源源不断的财富,当政后的他们在很短时间内就收获了生活奢靡和伤风败俗的恶名。680年,阿里的儿子侯赛因(Hosein,穆罕默德先知的外孙)受到来自伊拉克库法人的激励,起来反抗倭马亚哈里发叶齐德(Yazid),并率领一小部分他的追随者向库法进发。但在他们到达前,叶齐德的军队就在卡尔巴拉(Karbala)将侯赛因一行拦下。侯赛因拒绝投降,于是叶齐德军将侯赛因和他的大部分追随者杀害,并将剩余随从悉数逮捕。这是伊斯兰教史上的重大事件。千余年间,什叶派从未遗忘,并每年在阿舒拉节游行来纪念此次事件。什叶派穆斯林和主流逊尼派[“逊尼派”名称来源于“逊纳”(sunna),即恪守先知穆罕默德言行的人]穆斯林之间的分裂自卡尔巴拉屠杀后进一步加深,矛盾也更加激化,这一状态至今仍未改变。什叶派一直都是少数派(在当今全球穆斯林人口中,什叶派的数量不超过15%),并经常受到迫害,虽然偶尔什叶派也会掌权,其中比较出名的有10—12世纪位于埃及和北非的法蒂玛王朝。多数逊尼派穆斯林(不仅仅是极端分子)将什叶派视为异教徒,认为他们对于阿里、侯赛因及其后人(什叶派伊玛目。什叶派伊玛目具有特殊含义,表示什叶派的宗教领袖及其道统的传承者。——编者注)的尊崇是偶像崇拜式的,而且还有不可接受的多神崇拜性质。

什叶派穆斯林的核心城市是“圣城”纳杰夫(Najaf,阿里下葬的地方)和卡尔巴拉,二者都位于今伊拉克境内,直到16世纪,伊朗都不是什叶派的主要控制区域。但是,萨法维王朝于1501年开启之后,将什叶派定为国教,伊朗自此变成一个重要的什叶派伊斯兰国家。伊朗什叶派穆斯林信奉的是十二伊玛目派。他们尊崇阿里及其后人当中的十一人为伊玛目,并认为第十二代伊玛目从9世纪中期便已消失。他们认为第十二代伊玛目并未死亡,而是会在世界末日之时重新现身(将耶稣托在其肩膀之上)。其他较小什叶派分支[最有影响力的是伊斯玛仪派(Ismailis)]对于伊玛目传承有不同的信仰(本书其他地方提到的什叶派主要是指“十二伊玛目派”)。什叶派和逊尼派之间的分歧是一个重要问题,21世纪伊始,随着政治伊斯兰的兴起,瓦哈比派和萨拉菲派等极端逊尼派势力的抬头,伊朗和沙特阿拉伯之间的地区竞争的日趋紧张,什叶派与逊尼派之间的对立问题变得越来越重要。

BBC纪录片《波斯》截图。

03

伊斯兰化前后的伊朗存在怎样的延续性?

在7世纪被阿拉伯人征服之后,伊朗于11世纪遭受塞尔柱突厥人(Seljuk Turks)侵略,13世纪遭受蒙古人侵略,14世纪末遭受帖木儿(Timur)和新一波突厥蒙古游牧战士的侵略。在几个世纪中,伊朗绝大部分时间都受外族统治。所有的外族侵略都给伊朗带来了破坏,至少是带来侵扰,有一些甚至是毁灭性的。由于伊朗怠慢成吉思汗的使臣,成吉思汗一怒之下使用残忍手段惩罚伊朗,1220—1221年蒙古人入侵伊朗,并彻底摧毁了伊朗的几座城市。这些被摧毁的城市位于今阿富汗、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和伊朗呼罗珊省境内。这些东部城市一度因丝路贸易和覆盖广泛(耗时费力)的农业水利灌溉系统在内陆地区繁荣一时。其中一些城市如尼沙普尔(Nishapur)、图斯(Tus)、巴尔赫(Balkh),还是许多著名诗人的故乡和苏菲派的中心城市。整个呼罗珊地区(中古时期曾包含以上所有区域)曾经是阿拉伯和波斯文化交织融合的首善之地,在此地曾创造出波斯语言、文学和科学发展的“黄金时代”。蒙古人和他们的附庸突厥人,在一些人口达到数十万的城市中,例如梅尔夫(Merv)、乌尔根奇(Urgench)、巴尔赫,杀戮或绑架了几乎全城人口,水利设施毁坏殆尽,大片高产的耕地变成了可供放牧的草场。还有一些城市虽被重建或部分重建,也仅仅是为了让帖木儿大帝于1383—1385年再次摧毁。蒙古的多次侵略有效终结了自伊斯兰教征服呼罗珊后所带来的伊朗文明的繁荣发展。

但是,仅仅才过了几代人,蒙古征服者们就皈依了伊斯兰教,政府高层满是讲波斯语的伊朗人。早在塞尔柱人和阿拉伯人统治时期,伊朗人就证明他们对于新王朝和帝国来说是不可或缺的,因为有大量伊朗人在政府中担任书记员和官员。除此之外,还有许多的诗人、教士、文献插画家、建筑师、各种手艺人等也是伊朗人,这些都令征服者相信,伊朗人在任何时候都是至关重要的。波斯文明并没有被扼杀,而是不断演变,换个地点继续绽放。帖木儿入侵伊朗的几年后,其子沙哈鲁(Shahrokh)登基并迁都赫拉特。波斯文化复兴并繁荣发展。

在国家伊斯兰化后的几个世纪中,在一波又一波的外族侵略中,伊朗的语言和文化仍然能够保全下来,原因就在于不断向侵略者强调自身文化影响力,乃至文化统治力。同时,这也说明在阿拉伯人到来之前,萨珊王朝文化就已经相当成熟并拥有高度的自信,一些社会阶层也具有较高韧性和适应能力,特别是上流社会的德赫坎(dehqan)(即萨珊王朝和伊斯兰早期的一类拥有土地的权贵。——编者注)阶层,他们为萨珊军队提供骑兵,也受益于萨珊王朝倒数第二阶段的君主制改革。

BBC纪录片《波斯》截图。

波斯语是在外族侵略中保持伊朗民族延续性的重要元素。对此的一种解释是,波斯语通过变革、吸收、简化,从而在国家伊斯兰化之后以新的形式出现。另一种解释是,当代波斯语是阿拉伯语和伊斯兰教对已有波斯语产生作用所形成的一种新语言。当代波斯语比起萨珊王朝时期的波斯语在语法方面已有所简化,并包含了大量的阿拉伯语词汇。这就好比当代英语从外族侵略者诺曼人所使用的法语中吸收了大量词汇,并于中世纪末期最终形成一样。在当代的新式英语出现后的几十年中,莎士比亚出现了。同理,那些伟大的波斯诗人也随着新式波斯语的诞生而将他们的才华展露世间。新型语言形式似乎都拥有一种内在能力去激发产生更新颖、更成熟、更细腻、更优美的表达形式。

这些最早期的诗人中就包括菲尔多西(Ferdowsi),他的巨著《列王纪》(Shahnameh)主要着墨于伊斯兰化之前的伊朗,涵盖宗教、战争文化和君主的统治。在菲尔多西的时代,阿拉伯语词汇在波斯语中已然司空见惯,但菲尔多西依然尽可能地在这本巨著中避免使用阿拉伯语词汇。在《列王纪》中似乎可以看到先前诗人达齐齐(Daqiqi)的作品和遗留自萨珊王朝时期作品的身影。达齐齐和菲尔多西都受萨曼尼德王朝(位于今阿富汗巴尔赫省)的资助。萨曼尼德王朝将波斯语定为官方语言,同时把鼓励弘扬波斯文化和传统定为国策。

菲尔多西和后来的哈菲兹可能是当代伊朗人最耳熟能详的两位诗人。在《列王纪》中所记载的故事,例如《苏赫拉布和鲁斯塔姆》(Sohrab and Rostam)、《霍斯罗夫和希林》(Khosrow and Shirin)、《毕扬和玛尼耶》(Bijan and Manijeh)等,从过去的几个世纪一直流传到现在,在当今伊朗人中仍然家喻户晓,故事里所涉及的话语和各种表达方式依然被频繁引用。和后世诗人一道,菲尔多西及其诗作在当代波斯语形成过程中起到的定型和规范作用就如同莎士比亚的《詹姆斯国王圣经》之于当代英语、路德版《圣经》之于当代德语、但丁的《地狱》之于当代意大利语一般。与此同时,作品还加强了伊朗人的身份认同感。

显而易见,阿拉伯人的入侵中断了伊朗历史的发展轨迹,之后连续不断的外族入侵给伊朗造成的创伤使得这种断裂更加深化。但也必须清楚地看到,无论是萨曼尼德王朝、菲尔多西还是受阿拔斯王朝或其他统治者统治的伊朗大臣们,对于保存伊朗民族延续性和萨珊王朝精神文化有一种强烈的需求,尽管过程艰难且前景黯淡,但他们仍十分成功地做到了。不仅如此,他们在继承的基础上又把波斯文化带到了一个远超以往任何时代的新的繁荣高度。