衡阳保卫战投降决策内幕

来源: 史图馆

一般记述中,在奋勇抗战47天后,为了避免大屠杀或是思想意识动摇等等,方先觉决定举白旗投降。然第十军全军上下同日寇战斗多日,袍泽弟兄死于倭寇之手者不少,负伤者更是众多。如此血海深仇,加上并无上级命令,某人提出投降论调,然后集体立刻背叛国府显然不合常理,最后的投降决定必然有一个复杂的酝酿、煽动过程。方先觉之子方略在接受采访时提到其父方先觉曾在家中隐约透露当时决策投降方实为被动,甚至是被“架空”的:

这段历史就留下了争议,争议什么呢,就是有人讲方先觉是投降。我父亲坚守衡阳守了47天,按照这种说法好像他应该战死才叫英雄。可是人为什么要做无谓的牺牲呢?战败被敌人抓住,这叫俘虏,两军交战有俘虏是很正常的,假如你为敌人所用那就叫叛徒了。

我父亲没有当叛徒,事实上在战争最激烈的时候他已经写下了遗书,已经准备殉国了,而且衡阳城破的时候,城里还剩下两千多士兵,两千多条人命。打到不行的时候,有个师长跟父亲提出来,说我们突围吧。父亲讲不能突围,之前有教训,常德会战时候余程万突围出去,差点被蒋介石枪毙掉。而且常德那个时候人少,衡阳是伤兵太多。父亲就讲我绝对不突围,必要时候,我方先觉先死。但是如果主将死了,其他人就算突围出去也没有好结果,肯定要军法论处的。

当时的状况还有个旁证:在我们后来到了台湾以后,我父亲的随从副官,姓王,他跟我讲过,在衡阳保卫战打到最后几天的时候,就有军内的人跟他讲,说你要注意军长的手枪,最好把子弹退出来,军长一死的话,咱们都要死。 事实上到了第46天,我父亲已经被架空了。因为那天军内有人向日本人打出了白旗。多年之后有人讲,当时打白旗是为了撤退伤兵。这种说法不可靠的,因为之前打过很多仗,要撤退就撤退好了,人家都没打白旗,你为什么要打?我父亲是没有下这个命令的,只能是军内其他人在最后关头把他架空了,他失去了对军队的指挥权。

……被军统营救出来以后,父亲回到重庆,受到英雄般的欢迎。当然也有批评的声音,说他投降日寇,表面上蒋介石也是不愿意提这个事情的,确实第十军是有人投降,但不是我父亲。所以后来到台湾,蒋介石表面上不说什么,私下里还是照顾我父亲的,让他总有点差事做。

关于战争的另外一些消息来自我母亲周蕴华。父亲不跟我们孩子讲事情,但是会跟母亲讲,我有时听到他们在说“投降”这个字眼,母亲总说“这个某某害死人了,就因为某某投降,搞得我们现在这个样子“。当时我也听不懂,但现在想起来,母亲总这样抱怨,说明背后是有人搞鬼的。

我估计蒋介石心里也是清楚的。记得家里有人跟我讲过,说蒋介石后来有次召见我父亲,交代完事情之后父亲往外走,走到门口的时候蒋介石叫住他,说你等等,衡阳投降那个事情是不是有人安排的?蒋介石突然这么一问,父亲就愣住。父亲当然知道是谁搞鬼,第十军就那么几个人,但他作为主将不能说出是谁。因为不管怎么讲,只要有人投降,责任就是要他来负的,没法推给别人,这种话说不出口。

父亲愣在那里不说话,蒋介石就明白了,说好好你走吧,没事了。

人家大人物,你这一愣,他心里就知道怎么回事了。所以后来1948年国共两军在山东打仗,有个师长在战场上被副官背着跑下来,说是被炮弹震晕了。 但是蒋介石还是把这个师长枪毙掉了, 说他临阵脱逃。这个师长就是当年在衡阳守军里的一个。

在采访中方略没有提及人名的、被蒋公枪毙的师长就是时任第十军第三师师长的周庆祥。1948年7月20日,周庆祥被枪毙。当时的报道指出:

前整编第三十二师师长周庆祥,因在山东作战不力,由上峰扣押来京,经国防部军法局审讯属实,依法判处死刑。呈奉最高当局核准,于十日晨六时半将周庆祥自看守所提出验明正身,绑赴中华门外东炮台刑场执行。行刑时,以手枪自脑后连射两枪毕命。周庆祥系山东人,年四十四岁,此次奉命率部救援潍县,贻误戎机。

方略的回忆可以很好的把现存的史料整合起来,形成较清晰的链条,并且同战后蒋公对衡阳保卫战四位师长的处置一致。从方略的记载以及其他材料可知,在第十军中潜势力很大的第三师师长周庆祥,是投降的主要鼓吹者和串联者。进入8月后,周庆祥不断在会上会下散布突围不可论、投降有理论,动摇军心。然而虽然第十军上下均对援军迟迟不到愤恨不已,并且由于余程万常德突围上军事法庭一事普遍不敢自行突围,但让抗日将士180度转弯变为投降,仍然困难重重。在8月7日下午,周庆祥一伙竟擅自拆除前线阵地防御,打出白旗并同日军接上头。最终在当晚的会议上,周庆祥软硬兼施迫使军长方先觉、师长饶少伟、容有略同意有条件投降。可惜当第十军上下放下武器后,倭寇即露出真面目,要求第十军无条件投降,方先觉等“人在屋檐下”被迫答应。

战前串联倒方

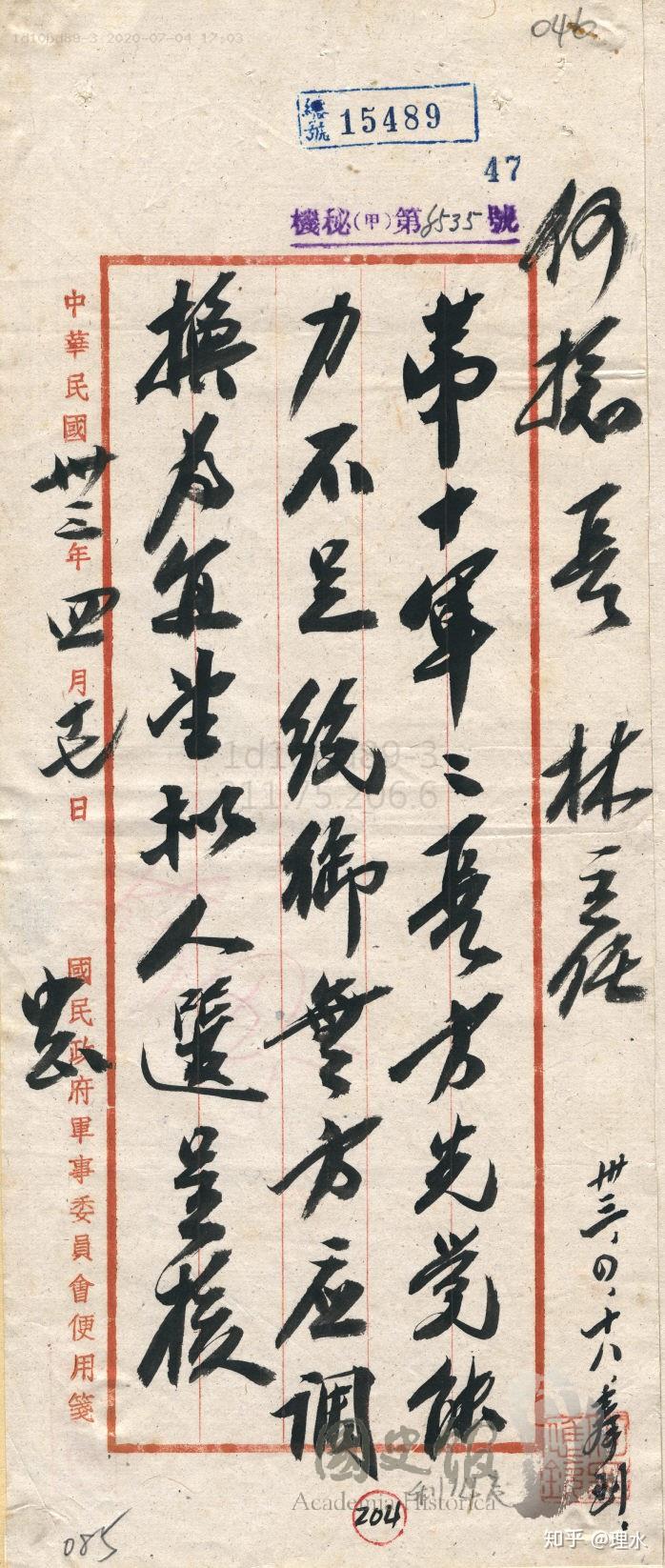

衡阳保卫战开战前2个月,蒋公曾下手令免除方先觉军长职务:

何总长,林主任: 第十军军长方先觉,能力不足,统御无方,应调换为宜。望拟人选呈核。 卅三年四月十七日。中正。

4月23日,薛岳致电 蒋公,推荐第十军军长继任人选,两位候选中其一就是周庆祥。而蒋公复电,由军校教育处长陈素农出任,周庆祥军长梦落空。后来由于衡阳保卫战开始,陈素农不敢赴任,方先觉继续以军长身份主持抗战。

那么,在这一事件中,周庆祥扮演了什么角色呢?据时任第十军参谋处作战参谋钟汉光在《碧血丹心 保卫衡阳》中回忆,此次异动,是由于周庆祥长期不满方任军长而纠集团、营长联名告状所致。

长沙第三次会战结束后,陆军第10军军长李玉堂将军调升陆军第27集团军副总司令,所遗军长一职,上令以预备第10师师长方先觉将军升任,全军开往衡山石湾地区补充整训。第10军辖有三个师,即第3师(师长周庆祥)、第190师(师长容有略)和预备第10师(师长方先觉,后由葛先才接任师长)。预备第10师的团、营长,多由第3师调去的,全是周庆祥的老部下,所以周庆祥在第10军很有权威。而第190师在会战后,只有570团较为完整,其余两团只有干部及勤杂兵侠,师长容有略只要保全师长地位,他就心满意足了。当李玉堂升任副总司令时,周庆祥认为军长一缺非己莫属,谁知后竟落到方先觉头上,是以极为不满。于是纠集一些营、团长联名向统帅部告状,统帅部为安定军心起见,最后决定另派中央军校教育处长陈素农为第10军军长,方、周二人均仍照旧,以免互相嫉恨。陈素农前来接任已到桂林,方先觉也在积极准备办理移交之时,战局突然紧张起来,日军企图立即南进,统帅部电令第10军赶紧开赴衡阳布防固守,因而陈素农不敢接任,方先觉也停办移交。大敌当前,周庆祥等亦只好暂时放下私见,率部随同全军开到衡阳,听从方的指挥,而预备第10师师长则由葛先才接替。由于兵力不足,长官部又增派暂编第54师师长饶少伟率领一个团协助第10军守城,也归方先觉指挥。

由此事可见,周庆祥的确具备某种“架空”方先觉的能量。

8月6日军师长会议

奋战四十余天后,进入8月6日,日军部分突入衡阳城区。当日午后,方先觉召集四个师长、督战官召开军师长会议,研议下一步方案。时任第九战区派驻督战官兼炮兵指挥官蔡汝霖在《四十七天衡阳保卫战》(该书1946年出版)中记载如下:

因为伤亡过重及弹药缺乏,便放弃了第一线。张家山、虎形巢相继失守;敌攻天马山又甚急,情形紧张万分。如是,方军长召集了各师长开紧急会议,到会的有四个师长、彭高参及我。

“现在我们的关系比父母妻子儿女还要密切,我们的生命变成一条生命,大家有什么好办法,可剖腹的说出来!”

方军长用力的提出了有关大家的生死及衡阳安危的问题,空气紧张得几乎要裂开了,焦虑侵蚀了每个人的脑筋和心坎,谁也想不出万全之策。

“突围?”

“现在来得及吗!”

“再过几天,更不行了!”

“可是没有命令!”

“何必坐以待毙!”

“须先呈报上峰!”

大家反复的研究着,每个人的心里,都是好似压着一块石头,结果还是决定电呈上峰说明理由,奉电后再行突围。孙参谋长伏在沙发上拟电稿,几个师长围着看。方军长默默地退了席,痛苦得说不出话来。

我与彭高参退席商讨,彭很悲惨的说:“如果衡阳失陷,国家民族前途的困难更多了!”我很同情的说:“处在这种情况之下,又有什么办法?连方军长亦不知如何是好!”当时彭高参手里拿着一本《常德会战检讨会议录》。他一面说:“记得常德会战”,一面翻着书中 委座对余程万的训示:“你如何当人家的长官,能忍心将你负伤的官兵舍弃私自逃出!”这段的确可以提醒方军长放弃突围的打算。

方军长听了这段训示,就放声痛哭。“军长为什么哭呢?”我当即告知几位师长,你们去看看吧!

“我们突围出去,即委座不责备我们,全国同胞也原谅,我们能忍心舍弃负伤官兵吗?”方军长一面哭,一面诉说,几位师长也哭起来了。

周师长庆祥也一面哭一面说: “我在第十军二十年,从来未打过这样惨苦的仗,这次内无兵弹外无援兵,为什么十几万大军打不进城来,这不是天意吗?救常德时我一天一夜跑一百几十里,现在虽有同样的援军却难打进来,不知道的,还以为我们在城里享福,所幸还有督战官及五十四师友军与我们共患难,替我们证明。” “靠人家不行,还是委座训示的要自立自强自己拚命才行。……”他很悲惨的又坐下来,号啕痛哭;英雄热泪,神鬼皆惊。这时指挥所已变成了一座愁城,卫士们也蹲在角落里啜泣。

“哭也没有用的,”方军长突然站起来又接着说:“决不突围,一定死守,你们每个师长只准留卫士4人,其余一概到前方作战,如查出多留一人,按公说你们就算违抗命令,按私说你们对不起朋友,剩一兵一弹,也不准再说突围的话。我方先觉决不私自逃走,必要时,大家都到军部来,我们死在一处;如要自杀,我先动手。要知道我自杀了,你们纵然逃脱,委座亦不能饶恕你们,你们自己也不能为人。”周师长说:“如果失了联络,我们集合地点应在哪里?”方答:“即在中央银行或天马山。”这就是这一次会议的结论。

从蔡汝霖的回忆看,一开始,各方讨论要点还是在是否要突围上,并达成一致决定向 蒋公请示。然而当督战官高参彭克负朗读《常德会战检讨会议录》中蒋公对余程万抛弃负伤的官兵潜逃一事的责难后,显然触动了方先觉等的痛点,方及几位师长均“哭起来了”。不过周庆祥这时所说的话则显得意味深长,一方面斥责援军,一方面拉拢配属第十军指挥的暂编五十四师师长饶少伟和督战官蔡汝霖,同时指出这是“天意”,好像在对投降进行铺垫。方先觉似乎察觉到周庆祥的异常,下令死战到底,如到最后关头,则集体自杀。并且用“要知道我自杀了,你们纵然逃脱,委座亦不能饶恕你们,你们自己也不能为人”来阻止酝酿投降的气氛。

按:所谓《常德会战检讨会议录》即蒋公1944年2月14日在南嶽军事会议发表的演说,蒋公这样讲到:

余程万此次率领全师,守卫常德,苦战十余昼夜,使国军的荣誉为之声价十倍。这种战绩当然值得记取。但他在守城时候的表现有二点最不好的地方,第一是他在守卫常德的期间,几乎天天叫慌,总是说弹尽粮绝,要求赶快增援。不仅打无线电报给第六战区和第九战区,甚至连番不断的打电报到各方面。须知这种无线电报,一定是要被敌人偷译的,敌人偷译了这种电报,知道我们守城主官这种慌乱的情形,就可以断定你决不能死守到底,所以他们毫无忌惮的更要积极的来进攻,不肯罢手了。本来敌人在十一月二十六日如果攻不下常德,就准备撤退的,后来延长到十一月卅一日仍旧攻不下来,他已经决定放弃攻城的计划,而且他们的炮兵、辎重早已纷纷向北后撤了。但从廿八到卅日的三天,我们守城部队如此发电乞援,将我们城内空虚慌乱的情形,完全暴露给敌人知道,因此反而增高了敌人的勇气,加强了敌人决心,一定要攻下常德达其目的!如其不然,为什么敌人占领常德不到几天,他又自动的撤退呢?这对于我军是一个极大的教训!以后任何部队,如果奉令守城,就要立定决心,一切都只能靠我们自己本身,援军如果能够适时赶到,这只能算是意外之事!须知天下决没有上官坐视部下危亡,不去救援的道理。事实上援军能来,就一定会来,根本用不着你向上官求救;如果我们没有这种独立固守的决心,一旦被敌人包围,就到处乞援,这样不惟表现我们将领的胆识不够,人格堕落,而且无异于将自己的心理与内容告诉了敌人,鼓励敌人来攻击我们。所以大家以后乞援的电报,千万不可拍发。与其拍发乞援于友军或上官的电报,反不如发电报报告我军死守的决心及士气旺盛的情形,来安慰上官和友军,使友军增援更为迅速积极,且可使敌军看了落胆,这样岂不是一举两得么?

第二,这次第五十七师守卫常德,阵亡官兵已经证明的有五千多人;我们一师人守城半月之久,一般官兵为了师长的精神和他的人格所感召,因为要贯彻他师长的命令,达成他师长所授予他们的任务,所以不惜牺牲一切,亦不怕伤亡如此惨重;而到了最后,我们作师长的竟不能实践其与阵地共存亡的教训,卒致决心动摇,单独潜逃,这已经是不对了,何况后来新十一师进城的时候,在城内还发现我们伤兵三百余人?这是被敌人入城以后残杀所余的数目,可知当时遗留在城内的伤兵之数必多过几倍是可断言。你看师长为了他个人的生命,不顾他所遗留的几百几千的呻吟待救的部下,我认为这是最不道德的一个军官!须知我们作将领的人,固然要对上官负责,而尤其要对部下负责。现在我们城内还有这许多伤兵,而我们高级将领单独的悄悄的溜了,试问你以后尚有何面目再见你们的部下?人格堕落到这种地步,怎样能再获得部下的信仰?所以我认为余程万这次最大的罪过,就是他遗弃伤兵,单独潜逃。他这个罪恶,是与不奉命令、擅自撤退的罪恶,一样重大,至于当时其他同时退却的官长,一律都要按革命军连坐法来处治,决不宽贷。总之,这次余程万不奉命令擅自退却,和遗弃伤兵单独潜逃,是我们革命军人精神上最大的污点,丧失了我们革命军人的人格,是我们这次常德会战最痛心的事!希望大家记取此次教训,不再蹈此复辙。

串联葛先才

然而,就在当晚,周庆祥开始串联投降,对象是第十军另一主力师预备第十师师长葛先才。葛先才在回忆录中详细记录了周庆祥劝其投降的过程。

一开始,周庆祥探询葛先才的意见,葛答:“惟一息尚存,必与敌拼至最后一弹为止,尽人事而听天命。至于个人生死荣辱,则置之度外。”

八月六日深夜,第三师周师长来访。彼此略事寒暄,相互交换战况后,周师长问我一问话:“你对我军尔后战局观感如何?” “已无续战能力,目前只是苟延残喘而已,仅有之一点脆弱战力,即将耗尽枯竭,也即我军悲惨结局之降临。惟一息尚存,必与敌拼至最后一弹为止,尽人事而听天命。至于个人生死荣辱,则置之度外。”

随即,周开始以防止敌破城后大屠杀,保全幸存官兵生命来启发葛先才“思考”。周提到此时衡阳城内伤兵六千、战斗兵两千,另有特种官兵一千,共九千余人。

“我亦有同感。但我有一种想法:‘战’,乃敌能杀我,我能杀敌,方称为战。如今处境,则不能称之为战,我完全处于挨打被杀之地步,即将失去杀敌之能力。刻下阵地上赖以维持战斗之步机弹、手榴弹等,在不停的消耗中,官兵身上所剩无几,又无补充,瞬息间即将告罄,除人与弹之外,还有何种力量与敌相拼?现在敌已突破一九〇师阵地,大量窜入城中,此情此境,其中却潜伏着极大可能性之悲惨迹象。如敌对我已伤及未伤者,发动大屠杀,那该怎办?自中日战争以来,耳濡目染,日本民族性非常残酷,对被侵略国家之人民施以滥杀外,奸淫掳掠无所不为。敌在这次攻城战役中,伤亡数万之众,惟恐其恼羞成怒,以屠杀为报复,敌人曾有此种兽性大屠杀行为纪录,彼于占领南京后,屠杀我二十万无辜,乃家喻户晓之铁证。攻衡阳之敌,会不会对我官兵有此种残暴行为,虽难以逆料,但我高级将领却不可无此惊觉,未雨绸缪,早做有效预防之策,尤以敌人对我第十军恨之入骨,趁我无力抗拒其疯狂攻势之时,突破我阵地数处,制造我全线混乱。借此时机,对我施以大屠杀,我奈彼何?军人战死沙场为国捐躯,责无旁贷,理所当然。然而我已丧失续战能力,官兵束手被杀,我等为长官者,见死不救,于心何忍情理何存?固守衡阳,将成过眼云烟,其失守之责,自有历史秉公评论。此外,我等军师长,在城破之时,应如何维护我六千余伤者及阵地上正奋战中之二千战士,另外不能参战之千余特种官兵,共计近万人生命之安全。此乃我等军师长,于衡阳之战中的第二重责。以我等立场而言,其责不亚于固守衡阳,城池丢了可以收复,官兵冤枉被敌所杀则不能补救,如处理不当,我等将如何向其家人交代,亦必遗憾终身。其次,如你在会议场上所说,为第十军保存一条根苗,重新培育,使其发芽生长,光大我第十军爱国家、爱民族之奋斗精神。”

葛先才问如何才能保全官兵性命呢?周庆祥答:由方先觉、周庆祥、葛先才三人出面,向敌提出“有条件停战”,要求敌军保全官兵性命,并予以治疗,第十军让出衡阳城。如能达成此事,方、周、葛愿替官兵受死。周并表示,此事已商方先觉同意,此次前来,系受方委托。在如此包装之后,葛同意周庆祥的方案,但表示“若有辱国羞祖之行为时,我却与你没完没了”。事实上,按照此处葛的记载,方、葛所同意的周的方案,仅限于以三人之死保全全军。

“你的见解入情入理,我不能歪曲事实。请将你的善后构想中这目标重点何在,又应如何着手进行之步骤说明,我愿闻其详。” “我的想法不一定能成事实,不过是试探性质而已。若是以拯救我近万官兵生命为前提,我军师长必须忍辱负重委曲求全,必要时牺牲小我。虽用军长及你我三人之命,去换取我近万官兵生命之安全,亦在所不惜。如能达到目的,我三人死无憾矣!其进行程式,目前形势紧迫,时不与我,须先行稳住敌人,以免触发其疯狂兽行,迅即向敌提出有条件停战:其一,停战后,不得伤害或侮辱我官兵;其二,为我伤兵医疗。如敌人不接受我条件时,虽以血肉之躯,亦必与敌拼斗至最后一人一弹而结束此战,如你在会议场上所说,军长以下皆战死衡阳。另一假想,如前面所说,倘使敌方提出,保证我近万官兵之生命安全,而必须处置我等军师长时,我们自当接受,甘愿一死,维护我部属生命安全。反正在敌人大屠杀之下,我等军师长皆在被杀之列,这样死则不如那样死得有意义。无论哪一种方式都是死,但我军师长必须死得‘心安理得’。” 又接着道:“我由军长处来,以上构想皆已坦率报告军长,供其参考,请他权衡轻重,而后下决心处理,庶不致有重大偏差。” 续道:“军长抱头闭目思索颇久,而后言道:‘全军阵地,虽仍在激烈苦战中,但在人弹两缺、腹背受敌之情况下,势难持久,终将发生突变,发则不可收拾,惨相必随之而生。我虽同意你的想法,能否达到理想,尚在渺茫之中。我给你一个范围,斟酌去办理。我愿以一死,代替我全军可爱可敬可怜近万忠勇将士官兵等之死亡。既未能固守衡阳于先,又无能维护我近万官兵生命之安全于后,我将如何向国人、领袖,以及近万官兵亲人家属交代,我虽未战死,也未被敌所杀,又有何颜面生存于世?另一方面,葛师长乃宁死不屈性格,他真有宁为玉碎不为瓦全之精神。在他的决心下,任何压力友情皆不能夺其志。你很清楚他的为人,必须与他慎重究讨。俟大家意见完全沟通一致,我再做处置。’因此,特来请教,应如何善其后,才能合情合理地,将快进入虎口之近万生命救出。” 我很沉痛地道:“现在已无续战之能力,事实俱在,惟恐敌人以屠杀为报复,亦属应有之顾虑;拯救我近万官兵生命,更有必要。倘若能够达此目的,牺牲军长和你我三人之命,得以保全我近万生命,乃既划算又应该之正确措施,我同意你的想法。但是,你我黄埔军校同期同学,军校毕业,同时分发这个部队见习之始,东征西讨,出死入生,将近二十年,算得是老同学、老朋友、老战友。如今我们都当上了师长,目前为拯救近万生命着想,你自愿忍辱负重,与敌谈判停战,深为敬佩。但我丑话说在前面,若有辱国羞祖之行为时,我却与你没完没了。请吾兄切记人死留名那句话,我们虽不能流芳百世,却不可遗臭万年呀!衡阳弃守,既已误国,如又不能保全近万部属生命安全,我某军师长则成为民族罪人。只要你能达成你的构想,我这一条命完全交给你去支配。老兄如有违反初衷之处,恕我不能接受任何人意见。与敌交换停战条件时,盼吾兄站稳立场,好自为之。”

从其他记载看,当夜周庆祥并未去试图说服一九〇师师长容有略、暂编五十四师师长饶少伟。其可能的原因在于,第十军的两个主力师就是第三师和预备十师。一九〇师因在常德保卫战中损失惨重,衡阳战前实有仅一团;而暂编五十四师为临时配属第十军指挥的部队,留在衡阳城内参加保卫战的甚至仅一营余。这两个师并不具备单独突围能力,只要葛先才同意投降,剩下两个师只能被裹挟。

那么周庆祥究竟如其所言是受方先觉委托来征求葛先才意见的呢,还是假冒方的名头来说服葛的呢?从后续发展看,后者的概率要高一些。

8月7日下午的白旗

8月7日下午,周庆祥一伙人为推动投降,竟擅自破坏阵地,打出白旗,同倭寇联系。

时配属第十军指挥的四十六军军直属炮兵营第三连连长彭礼光在《衡阳抗战的回顾》中回忆:

城陷前两天,湘桂路三塘方面时紧时密的战斗枪声,清晰可闻。我们料想这大约是解围友军来了。入夜断断续续的稀巯枪声随着夜深而沉寂,令人好不焦虑。第二天(保卫战第47天),拂晓,敌空陆两军又向我阵地猛烈攻击,战斗十分剧烈,岳屏山下,花药寺前都是短兵相接,敌人扶梯越障匍匐前爬。我战士机枪点射,手榴弹齐发。经过一段胶着的剧斗后,敌扶伤拖尸龟缩原处,伺机再出击反扑。下午我连炮弹用尽,十六时左右军指挥部来电将我连观测所转移回营观测所(城内钟楼),连观测所一线(岳屏山上)交由X连接防,当即X输送连长率小队(大部分是伤员)前来接替。我指点交待敌情后,退出到附近掩蔽部布置回营观测所事宜。不料他们接替我观测所后即将各掩蔽伪装物拆除,敌发现目标,即集中炮火猛击,不到二十分钟,他们被打得血流满身,踉跄拥进我们的掩蔽部内。敌兵巳爬上半山,我即命令随从我的人员及拥进我处官兵,进行迎袭,击退当面敌兵,保我观测所原线与敌对峙。 黄昏时候,全线仅有稀落枪声,忽接我连在雁峰山补助观测所观测员来电话:五桂岭方面有小白旗出现。我即将这种情况转报军部,回示:“密切注意监视。”不久又接到我观测员急来电话:“连长,战壕里敌我士兵有互相往来交谈。”我又急电报告军部,但巳无人接听回话了。

按彭礼光的记载,为阻止继续抗战,周庆祥一伙不惜诓骗伤兵到前线拆除掩蔽伪装物,导致本来就十分艰难的抗战形势顿然恶化。

8月7日晚决定投降的会议

到了晚上,方先觉通知各师长集中。暂编五十四师师长饶少伟的左右鉴于前一天方先觉发话“我方先觉决不私自逃走,必要时,大家都到军部来,我们死在一处;如要自杀,我先动手”,担心方要搞集体自杀,纷纷劝阻饶少伟不要去,不料饶少伟到场后却正好赶上了方先觉试图自杀而不得的场景。饶少伟在《方先觉衡阳投敌经过》中回忆:

8月7日下午3时左右,周庆祥的第三师第九团在天马山阵地前竪起白旗向敌乞降。黄昏时,方来电话要我到军部开会。当时,师参谋主任赖典职等劝我不要去,他们认为此去“凶多吉少”。因为他们猜测方先觉可能要搞集体自杀。我说:“要死就死,看他们怎么办吧!”当我到中山南路第十军军部(原中央银行行址)时,军参谋长孙鸣玉及处长以上幕僚人员和周庆祥、葛先才等,均已齐集在一个防空洞内。我走进去就看到方先觉装着啼哭的样子,一面说:“我的手枪呢?”一面打开抽屉寻找,好像要自杀。其实,他的手枪早已收拾起来了,尽管他连开三个抽屉,自然还是找不到手枪。正当方先觉扮演得起劲的时候,全防空洞的人,不管真假,都哭泣起来。

由于方先觉的手枪明显已经提前被人收好,饶少伟看来,这就是方导演的一场闹剧。这自然是一个可能,然而还有方略所言的另一个可能:由于前一天方放话要搞集体自杀,周庆祥一伙为胁迫方同意投降,事先处理了方的手枪。(方略回忆,“我父亲的随从副官,姓王,他跟我讲过,在衡阳保卫战打到最后几天的时候,就有军内的人跟他讲,说你要注意军长的手枪,最好把子弹退出来,军长一死的话,咱们都要死”。)果如此,则方并不是因为饶少伟要到了而开始演戏,而是当周庆祥、孙鸣玉、葛先才等一致劝降,并且提出了方一时无法接受的意见(如投奔汪精卫要求伪职等),方试图以自杀阻止,却告失败。

饶少伟回忆,周庆祥在会场凶相毕露。虽然饶一度力争突围,然而在周一伙控制了军部的情况下,饶不得不停止争辩。

独独周庆祥面无戚色,目露凶光,并气势汹汹地问我说:“情况如此严重,你的意见怎样?”。我说:“我有两个意见,一个意见是放弃城北,固守城南。”接着补充说:“由湘桂路上来的援军,离城只有二十来里,大炮弹已经落到城边来了,只要固守一夜,明天早晨援军就可能打进来。固守待援,并不是毫无希望的。”说到这里,他急忙截断我的话说:“现在阵地犹如一张薄纸,敌人到处可以突进来,何况伤亡甚众,士无斗志!”我此时还不知道他已在天马山竪了白旗,仍继续说:“如固守不可能,我的第二个意见就是突围,向援军来的方向分路突围。”他气冲冲地说:“突围,突围!哪个走前面?”又说:“这样多负伤的官兵,难道就丢了他们不管!将来谁还肯跟我们共患难!”我看他气势汹汹,没有继续和他争论,只说:“我的意见,就是这样,看你们怎么办吧。”

之后,容有略也到了,可惜由于阵线被突破,容已失常。

我和周庆祥刚说完话,容有略也来了。因为敌人是由一九零师的阵地突进来的,他很害怕,只啼哭,不讲话,也没有人再征询他的意见。

到了这一地步,方先觉终于思想崩溃,同意了投降的方案。饶少伟回忆:

正当防空洞内充满着哭声的时候,方先觉突然拍桌大骂说:“好,就是这样干吧!不是我们对不起国家,而是国家对不起我们;不是我们不要国家,而是国家不要我们!”他接着就吩咐孙鸣玉:“你们赶快提条件。”并且威胁着说:“如果天亮接不上头,敌人进城来就会大肆屠杀!”我到这时才恍然大悟:原来他们是准备投降。孙鸣玉、周庆祥、葛先才等,立即按照方先觉的指示,提出了七条投降条件,大意是:(1)要求保留第十军建制;(2)要求日军进城不杀害俘虏;(3)要求日军对受伤官兵给以人道待遇;(4)要求日军立即停火;(5)要求日军派飞机送方先觉到南京见汪精卫。其余两条,已不能记忆,因当时他们写好后,只是念了一遍,印象并不深刻。 晚上10点左右,方先觉在投降谈判条件上签字盖章后,就急忙地派遣周庆祥、军部副官处长张广宽及日文翻译梁某等,拿着投降谈判条件,到五桂岭方面用喊话方式向日军指挥所联络,要求举行投降谈判。一小时后,他们张惶地回来说,“没有联络上。”方先觉听到这句话,突然紧张起来。看时间快12点了,于是他马上改派他们(这次还加派了容有略)向天马山方面日军指挥所联络。不到一小时,他们由天马山打来电话说:巳和一一六师团前线指挥所取得联络。不一会,又来电话说:日军指挥官的答复是:对投降表示欢迎,对提出的要求表示接受,并已通知前线部队立即停火。同时,日军指定方先觉于次日拂晓出城,到五桂岭相会,全部武器集中于南门外马路两旁。

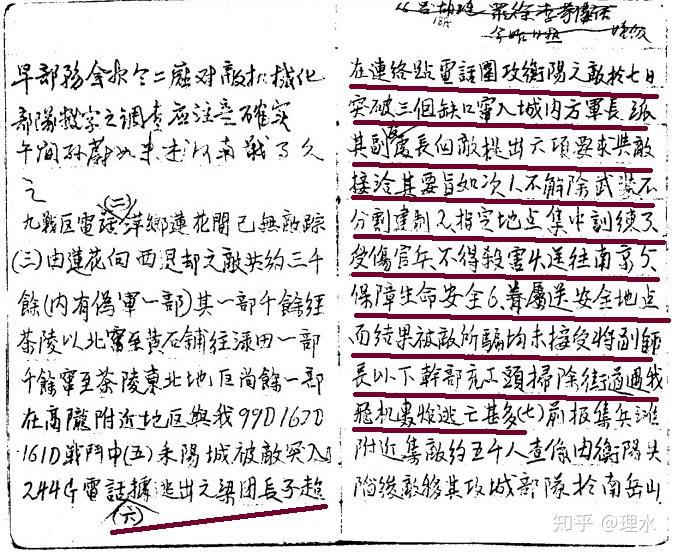

由于饶少伟回忆的七项条件中的第五项显然属于方略所谓“为敌人所用”的“叛徒”行径,因此一些第十军幸存官兵和论者都对饶的这部分回忆进行斥责,称其为诬陷。然而根据1944年8月15日第一个摆脱倭寇魔爪的梁子超团长向军令部的报告,饶少伟的回忆属实。在8月15日的日记中,军令部部长徐永昌写道:

据逃出之梁团长子超在连络站电话,围攻衡阳之敌于七日突破三个缺口窜入城内,方军长派其副官处长向敌提出六项要求与敌接洽。其要旨如次: 1.不解除武装, 不分割建制; 2.指定地点集中训练; 3.受伤害官兵不得杀害; 4.送往南京; 5.保障生命安全; 6.眷属送安全地点。 而结果被敌所骗, 均未接受。将副师长以下干部充工头, 扫除街道。遇我飞机轰炸逃亡甚多。

饶少伟对他所经历的这一场景推测如下:

方先觉的投敌,决不是8月7日晚间的军部会议上偶然决定的。他是否早有此打算,我固然不知道;但可以肯定,事先他和周庆祥、孙鸣玉等是商量好了的。否则,依常理论,周庆祥是不敢首先竖起降旗的。其次,在所谓军部会议上,除周庆祥反对坚守和突围外,并无其他的人提出投降主张,而方先觉突然说:“就是这样干吧”,他这个结论究竟从哪里得来?除了说他是“胸有成竹”以外,就再也没有办法解释了。早在7月中旬,敌人在衡阳上空散发的诱降书说:“能征善守的第十军诸将土,任务已达成,这是湖南人固有的顽强性格。可惜你们命运不好,援军不能前进,诸君命在旦夕!但能加入和平军,决不以敌对行为对待。皇军志在消灭美空军。”从方先觉要求到南京见汪精卫及答记者问的叛国谈话等情况来看,这个诱降书对他发生了一定的作用。由于方先觉根本缺乏抗敌卫国的决心,到战况危急、个人生死关头,蒋介石食言自肥、解围无望的时候,终于公开投敌了。记得在投降后的某天,方先觉会大骂不甘当亡国奴的第三师参谋主任说:“你跟蒋介石有什么好处,跟汪主席有什么不好!”方在盛怒之下,还准备把他交给日本人处置,经孙鸣玉一说,才算饶了这个“共患难”的人。

而蔡汝霖在《四十七天衡阳保卫战》的记载也证实饶少伟在当天会议上一度力争突围:

八月七日的拂晓,我军因死伤殆尽,且弹尽援绝,敌人由北门冲了城内。我们在残垣废墟之中,又苦苦的撑持了一天。一时联络中断,情况隔绝,大部工事均已被摧毁,城内已到处发现敌人。是时知大事已去,我遂下令将大炮自行破坏,以备一死。次日清晨,敌人已由四面愈来愈密,这些师长们遵守了“大家死在一处”的诺言,均跑到了军部;各处的主官大都七言八语,乱杂一场。饶师长要冲出去,因兵不多不敢一定坚决。方军长自己伏在桌子上痛哭,两个卫士站在两边拿扇子扇,敌炮四面发射。

饶少伟的犹豫与落水

在方先觉等开始同日寇谈判,准备投降后,尚心有不甘的饶少伟决定返回师部单独突围。饶少伟回忆:

方先觉接到这个电话,紧张的心情才安定下来。他吩咐指挥所的人员,各自回去安排后事,独不肯让我走。当时我的心情沉重,有如“万箭穿心”;同时也是十分矛盾的,既不愿死心塌地跟他们叛国投敌,又缺乏一死殉国的决心和勇气。最后,我以为“三十六计,走为上计”,还是决定想办法走。经我一再要求回师部处理一下,方先觉才很勉强地答应了。但又再三叮嘱快去快回。我回到铁炉门师指挥所时,师部幕僚们齐集在一个暗室里。我将方先觉投敌之事告诉他们,并提出从湘江水上突围的意见。我说:“谁会游泳的就跟我走。”当时他们都默不作声。看来会游泳的人很少,对于从水上突围这一冒险行动,都不敢尝试,故无人表示愿意跟我走。在此情况下,我思想上也动摇了。想到城北沿江一带已被敌人占领,同时又没有准备,只身逃走,生命很难保全。正在犹豫不决的时候,方先觉来电话要我即刻回军部。当我再到军部时,接洽投敌的人们也从天马山回来了。就这样,大家在防空洞内一直等到天亮。

可惜暂编五十四师的力量实在太弱,不足以支持突围。最终,饶少伟的思想也动摇了,回到方先觉身边。

日寇反水,方先觉无条件投降

8月8日晨,方先觉带领四位师长和参谋长前往日军六十八师团司令部。可惜羊入虎口,日寇立刻翻脸。饶少伟回忆:

8月8日拂晓,方先觉率领周庆祥、葛先才、容有略、饶少伟等四个师长及军参谋长孙鸣玉以下幕僚二十余人,沿着中山南路向五桂岭走去。我们到中山堂附近,日军已派人在那里等侯,引导我们到了江西会馆,会见日军前线指挥官。谈话约半小时,他就派人送我们到欧家町天主堂(即仁爱中学所在地)敌六十八师团司令部。出来接见我们的是敌师团幕僚长。互道姓名后,他就把我们分散几处个别谈话,主要是查对部队番号和军师长姓名。我们都不约而同地讲出自己部队的番号和本人的真实姓名。日军查对无误后,就把我们安顿在天主堂内一个防空洞里,举行投降谈判。上午10时许,敌师团长率领幕僚长以下诸人至洞内与方先觉见面。洞内置木桌一张,敌师团长坐在正面,方先觉和他对面而坐,孙鸣玉、周庆群、葛先才、容有略、饶少伟等分别坐在方先觉的两边。狭小的防空洞内,充满着紧张的空气。敌师团长首先发言,他杀气腾腾地说:“本官以日军最高指挥官的资格,向贵官提出无条件投降的要求。”他拒绝了方先觉的七项投降条件,并且威胁着说:“请即时答复。”方先觉在听了翻译的话以后,低声答道:“服从这个要求。”最后敌师团长说:“贵官及各师长的生命,皇军负保障之责。”这时,方先觉等恐惧的心情才逐渐安静下来。谈判结束,敌军就把我们安置在天主堂内单独的一栋房子里住下,内外岗哨,警戒森严。

饶少伟的这一回忆,同梁子超的报告一致,也同当时倭寇的报道吻合。

8月13日日本《西部朝日新闻》刊载文章,对方先觉同意无条件投降一事报道如下:

部队长突破紧张的空气,以严重的口气凛然地说:“本官以日本军最高指挥官的资格,向贵军提出这样的要求。”他拒绝了敌军所提出之七项投降条件,提出我方全面的无条件的投降要求书,并且很严厉地说:“请即时答复”,部队长的视线集中于军长的脸上,方军长听了翻译的话以后,低声坚定地答道:“服从这个要求。”

该报道于1944年12月25日曾被《解放日报》译转。

时任第十军特务营营长的陈白坚、第十军预备第十师政治部副主任的杨正华在《衡阳四十七天》一文中回忆了方先觉等前往敌六十八师团前的最后一幕:

倭寇方面公布的方先觉及四位师长投降的照片

方先觉的随身手枪,已于发出最后一电后,被其随从副官王兴泽预先拿走,此时方先觉想自杀也不可能了。这时有人拉着方先觉哭着说:“军长,不能去呀!”而周庆祥等则说:“事已至此,只有如此了,军长你带我们走一条活路吧!”方先觉怒目向着他们,半晌不发一言,敌人又派人催促,最后方先觉才愤然一声:“走吧!”