菲利普·津巴多如何回忆充满争议的监狱实验?

来源:新京报书评周刊

在心理学史上,由菲利普·津巴多设计的斯坦福监狱实验可能是最为著名的实验之一,几乎所有的主流心理学教科书都对其进行了详尽的介绍,它也让津巴多成为心理学家中明星式的人物。

斯坦福监狱是津巴多打造的一个模拟监狱,让随机选出的几名被试者担任囚犯和守卫,他们完全还原真实的监狱生活。随着实验的进行,看守们逐渐失控,利用手中的权力对囚犯进行精神控制,囚犯们因此接连崩溃。这一实验结果被认为揭示了社会情境对人的强大影响力:人性是脆弱的,只要环境允许,任何人都可能成为恶魔。

可能正是因为触及了人类的善恶这一终极话题,这个实验的影响力超越了学术圈,成为众多书籍、纪录片和电影的题材。盛名之下,被放在放大镜下检视的斯坦福监狱实验也饱受争议。

起初的争议更多是围绕实验的伦理问题,然而,2018年,法国学者提博特·勒·特柯西安通过采访许多参与实验的当事人和对资料的搜集,对斯坦福监狱实验的真实性问题提出了强烈的质疑。其中涉及的指控包括“囚犯”的恐惧只是一种扮演、并非出于对狱警的恐惧。

对此津巴多又是怎么解释的呢?以下内容经湛庐文化授权,摘编自《津巴多口述史》,有删改,标题为摘编者所加。

原文作者丨[美] 菲利普·津巴多

摘编丨刘亚光

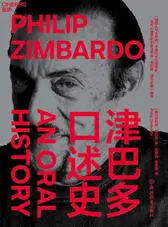

《津巴多口述史》, [美]菲利普·津巴多 著,童慧琦/陈思雨 译,湛庐文化|浙江教育出版社,2021年3月。(点击封面可进入购买页面)。

01

监狱实验的细节:从角色扮演到真正入戏

整个实验其实都是在模拟审前羁押,“囚犯”们等着最终上法庭。我们知道审前羁押可能持续数天或数周的时间。这就是“囚犯”们当时的心态:我做错了事,很可能即将付出代价。当他们被从警察局转移到乔丹楼的“监狱”时,依然戴着眼罩,并不知道是谁在开车,以为自己坐的还是警车。他们只是被直接带走,坐上我们的车,没有语言交流。从登记开始,一直到“囚犯”被带到车的后座,都没人说话。研究生克雷格·黑尼开车,柯蒂斯·班克斯则坐在后座,两人只说:“不许讲话。”他们把“囚犯”一个个地带出来,押送到乔丹楼的地下室。很快,“囚犯”们就浑身赤裸地站在了那里。他们被剥光衣服,检查是否有虱子,以免携带细菌。狱警会针对囚犯们的身体取笑、嘲讽他们。这也是“囚犯”将在下一周里昼夜忍受的常规羞辱过程的开始。

这个过程几乎立刻就开始了。对于每一个“囚犯”,流程会持续10~20分钟。一共有9个“囚犯”,每人完成这套程序大约半小时,所以一共要花半天时间。我们大约是在上午10点开始的,直到下午4点,9个“囚犯”才全部收监。之后,他们穿上了制服,被关到牢房里。那里有三间牢房,之前是乔丹楼地下室里的学生办公室。每间牢房里关着三名“囚犯”。戴维·贾菲出来喊话:“排好队!我是你们的典狱长。”然后他陈述了各项规则:“这里的规矩如下……”研究正式开始了。贾菲非常严厉,简直不可思议。他给我留下了非常深刻的印象,因为他只是一名本科生,刚刚在这种情境下担当起这个角色。

在同意参与一个有关监狱生活的研究时,很多“囚犯”以为他们只是住进一间牢房里,弹弹吉他、打打牌,消磨时间。服刑不就是消磨时间吗?而如今,“狱警”让他们报数、做俯卧撑,不断给他们下各种命令,还会做些羞辱人的事情。“囚犯”觉得这不是他们签字同意要做的。但“狱警”们是自然而然地去做这些的,那是每一轮值班“狱警”自己的主意。想想看,这是你的监狱、你的“囚犯”,只要在职权范围内,一切都归你掌管。如果“囚犯”逃跑了,那是你的错,实验就结束了,研究也就结束了。你必须维持“法律”和秩序,这是件大事。监狱关乎权力:“狱警”所拥有的权力,以及“囚犯”经由各种方式想要夺取的权力。再提一下,我们和“狱警”的第一次会议做了录音。会议的核心非常清晰,给予他们掌控的权力,但并没有允许他们去施加伤害。

电影《斯坦福监狱实验》(2015)剧照

事实上,我很确定自己曾经说过,体罚是不被允许、不能接受的。但我并没有预先阻止心理惩罚,而那显然更为糟糕。第一天结束时,我对工作人员说:“似乎没什么效果啊。”学生们大笑,“狱警”则说:“嘿,咱们要当真一点了。”我记得同班克斯、贾菲和黑尼开会时说:“看,这没有效果。我们至今已经付出了很多时间和努力,但如果情况一直这样下去,可能明天就得放弃研究了。”

然而就在第二天早晨,在三间牢房中,有两间牢房的“囚犯”开始反抗了。他们把自己锁在牢房里,撕掉了囚犯编号,摘掉尼龙头套,并开始咒骂“狱警”。这是在晚班结束时发生的。为什么会这样呢?我们也不知道。根本上来说,他们是在抗议自己受到不人道对待。他们不想只是个编号,不想没有名姓,不想由别人来告诉他们做什么。他们说这不是他们签字同意做的事情,应该只是经历监狱生活,而不是被羞辱、被贬低。当班的“狱警”来找我,问:“我们应该怎么办?”我说:“这是你们的监狱,你们想怎么办?”他们说:“我们需要援军。我们自己应付不了了!”

我们把12名“狱警”都喊来了。8612号“囚犯”是带头反抗的。他一直在叫骂和诅咒。他就是要羞辱“狱警”。后来他成了研究开始36小时后第一个情绪崩溃的人。这些反抗的“囚犯”把自己堵在牢房门背后。他们不知从哪里找了一根绳子,把门绑紧,这样“狱警”就开不了门了。接下来,他们开始在这个安全地带朝着“狱警”喊叫和咒骂。我说:“天哪,这真是一场灾难!”领头的那个“囚犯”朝着一个小个子“狱警”叫喊:“你这个小兔崽子!我出去以后要狠狠地揍你!”“狱警”回答说:“好,我等着!”这已经是私人恩怨,而不再是角色扮演了。

有个“囚犯”说:“嘿,我出去以后要揍扁你!”“狱警”说:“真的吗?我们走着瞧好了。”当12名“狱警”全部出动之后,他们攻破了“囚犯”的堵截,冲进牢房,扒光了所有“囚犯”的衣服,还把其中几个绑了起来。禁闭室是走廊里的一个橱柜,里面原本只有一些旧的文件盒子,我们把盒子取了出来。这是一个大约1.2米宽、3米高、0.9米深的柜子。“狱警”们把两名“囚犯”关在里面,包括领头的8612号和另一个人。他们只能躺在地上。只有一间牢房——1号牢房里没有人反抗。那是一间“好牢房”。

接下来,“狱警”马上说:“好,太好了,你们所有人都失去了吃饭的特权!你们没有晚饭吃了,而1号牢房会得到特殊的伙食。”他们让1号牢房的“囚犯”走出来,享用了特殊的食物。其他牢房的“囚犯”喊:“不要吃!不要吃!我们要团结!”这件事打破了“囚犯”间的团结,因为1号牢房的“囚犯”确实吃了食物。就在那时,转变发生了,一个“狱警”说道:“你们知道吗?这些‘囚犯’很危险,我们必须控制住他们。”至此,它变成了一所由心理学家管理的监狱,而不是一个由心理学家进行的监狱实验。这所监狱必须由权力主导,才能防止再次发生反抗。负责值下一班的“狱警”说:“你们这些家伙怎么可以让这样的事情发生呢?你们是不是傻!”于是,值夜班的“狱警”必然要变得非常残暴,以证明他们是很厉害的,可以掌控所有的“囚犯”。

对我来说,这是一个令人惊奇的意外。我们说:“好哇,突然开始有事发生了。不需要终止研究了,我们会让它顺其自然地发展,看看还会发生些什么。”我对事态进展并不担心,唯一让我担心的是躯体上的暴力。“狱警”冲进牢房,把“囚犯”揪了出来。我不想再到那个院子里去了。

对我来说,这令人激动。有一些我想象不到的事情正在发生着。随后,一切都明朗起来。在换班的时候,每一班“狱警”都会告诉接班的人:“这个家伙给我们找了很多麻烦。要让那两个放聪明点。”接下来,在每一班的三名“狱警”中,都有一个自动地成了首领,我们称之为1号“狱警”。他会更多地下命令,会施加惩罚,还会决定“囚犯”应该做哪些活动。而另外两名“狱警”呢?在这三个人里,3号永远是更加被动、更愿意站在囚犯一边的。这名“狱警”不喜欢惩罚“囚犯”,通常更愿意去打饭,尽量不待在院子里。于是2号“狱警”就成了关键。如果他支持那个宽和的“狱警”,那么这一班就会比较“温和”;但如果2号“狱警”紧跟那个强势“狱警”的话,那么这一班就具有强大的负面力量。结果在每一班中,2号“狱警”都选择了追随权力。权力是有趣的,权力是强势的。你掌控着局势,告诉别人去做什么,他们就去执行了。在现实生活中,如果你命令别人做什么,他们会说:“谁理你?再见!”

所以通常有一个强势的“狱警”和他的同伙,而第三个“狱警”是个“好狱警”,但只是一种被动的好,从来不会去阻止“坏狱警”做那些负面的事情。“好狱警”其实可以半开玩笑地去阻止“坏狱警”的,他们本可以说:“嘿,我们每天只得到15美元的报酬,这对8个小时的工作来说可不算多。我们何不坐在狱警区打打牌呢?”真的,没有人这样告诉过另一个人:“我们不必这么做。何必时时刻刻把自己弄得精疲力竭呢?我们可以玩一会儿,找点乐子。”从来没有人这样说。正如我所说,他们是被动的“好狱警”。他们不会亲手做坏事,但也并没有阻止别的“狱警”做坏事。为了获知“囚犯”的想法,我们用连接到录音机的隐藏式麦克风对牢房进行监听。结果发现,几乎所有的谈话都是关于当前情况的:如何计划逃跑,糟糕的食物,哪些“狱警”很可怕,哪些“狱警”可以软化。

电影《斯坦福监狱实验》(2015)剧照

有趣的是,几乎完全没有关于过去和未来的谈话。这些人素不相识,但他们都没有问过彼此:你出去以后打算做什么?你是哪个学校的,学什么专业?你今年夏天做了些什么?这些原本都是结识某人时通常会聊的话题。“囚犯”们以一种古怪的方式,在心理上把这段监狱经历变得更加糟糕了,因为他们直接生活在一个消极的当下。当他们独自一人并且可以幻想时,其实可以说:“哦,等我拿到参与研究的报酬以后,我会去干这个,或者买那个。”但他们所关注的全是当前情境下的负面信息。我真的很好奇他们为何要内隐地选择生活在“现在”这一时间区域中。

正因为如此,当研究结束的时候,我开始对时间观心理学进行研究,即人们是如何生活在不同的时间区域中的,过分关注过去、现在或未来是否会对生活产生重要的影响。我写了一本《津巴多时间心理学》(The Time Paradox),开始对时间观心理学展开研究。现在,一个国际时间观运动已经存在,在全球范围内有着几百个研究者,他们都在使用“津巴多时间观量表”(Zimbardo’s Time Perspective Inventory,ZTPI),这是针对时间观个体差异的信效度最高的评估工具。这项开始于1972年的新研究在几十年后的今天依然势头强劲。在说回研究之前,还应该提到一件事,那就是在我们完成研究之后,黑尼、班克斯和我只写了两三篇小文章,因为对我来说,这只是一个有趣的演示,是对斯坦利·米尔格拉姆研究的后续跟进。

不过在斯坦福监狱实验中,并没有权威命令“狱警”做坏事,他们只是处于这样一种情境中:你所扮演的角色迫使你通过做坏事来证明自己控制“囚犯”的权力。角色转换:从研究者到监狱主管让我们回到斯坦福监狱实验的第二天和第三天,监狱里正在发生着戏剧性的变化。关键事件发生在8612号“囚犯”身上,他是第一个被帕洛阿尔托警方逮捕的人,在36小时后情绪崩溃。他大声尖叫,整个人都失控了。这使我们十分震惊。然而我的顾问卡洛·普雷斯科特仍然认为“狱警”们对待“囚犯”太宽容了,有时还提出他们应该变得更加强硬。他说:“在真正的监狱里,他们会用警棍敲囚犯的脑壳。如果狱警示弱,他就会被囚犯利用,以获得某些特殊待遇。如果一个囚犯哭了,别人会认为他是娘娘腔,会一起欺负他。”

02

斯坦福监狱实验的反响与反思

斯坦福监狱实验中有一个关键。研究计划原本为期两周,我们本打算在第二周把“狱警”和“囚犯”进行对调,但我想“狱警”绝对不会同意的,而且我也知道我们坚持不到两周,因为实验太耗神了。但我原本可能会坚持到周日,做满一个星期。我根本不知道一周7天、一天24小时地进行实验意味着什么。

我本应招募一个大得多的研究团队。然而即使有一个更大的团队,也不能保证研究就会持续更长时间,不会出现更多的暴力升级。我向斯坦福人类被试研究委员会提出的一条批评就是,他们应该坚持在研究现场派驻一名监察员,某个官方人员应该更早地吹响警哨。显然,当第二个“囚犯”崩溃的时候,研究就应该被强制结束。如果在周四晚上,克里斯蒂娜·马丝拉奇没有介入,让我决定在周五终止研究的话,我很可能会把实验一直进行到周日。但是如我所说,无论是从心理上还是身体上,我都知道自己已经坚持不下去了。

实验结束后,我们花了6个小时进行事后解说——两个小时对“囚犯”,两个小时对“狱警”,接着再把所有人都召集到一起。我得以说道:“这是一次进行道德再教育的机会。我们都做了一些坏事,尤其是我。”我陈述了因为自己没有更早结束研究、没有更早介入而感到的愧疚。我一直限制“狱警”使用体罚,却没有限制他们使用心理惩罚,而从某种意义上来说,心理惩罚其实更加恶劣。我继续说道,虽然也有几个“好狱警”没有虐待“囚犯”,但他们从未做过任何事情来减少其他“狱警”施加在“囚犯”身上的痛苦。有些“囚犯”没有崩溃,但他们也从未安慰过崩溃的“狱友”。我说:“因而,从某种意义上,我们都做了坏事。但这并不能说明我们作为个体的本质,因为你们每一个人都是我们精挑细选出来的,选择标准就是你们正常、健康,在很多方面都很突出。我愿意相信自己也是这样的人。”

所有这一切非常显著地揭示了情境的力量:社会环境足以改变每个个体的人格和社会行为,其力量之大在这项研究之前是从未见过的。我说:“我们每个人就是例子。这项研究所传达的意义是,我们应当意识到在情境的力量面前,我们都是脆弱的。”能够花时间来分享这个信息,让我感觉很好。两周之后,我们把尽可能多的研究参与者请了回来,因为在当时,处理录像需要花去几周的时间。那时的录像带是16毫米的安培胶片,我们在演示之前还要编辑幻灯片和剪辑录音。一个月后,大约有6位参与者再次被找回来,因为《年代记》(Chronolog)对该研究进行了报道,这个节目是《60分钟》(60 Minutes)的前身。一个摄制组来到斯坦福的地下室和我的实验室,对我、几名“囚犯”和“狱警”进行了拍摄。

《路西法效应:好人是如何变成恶魔的》,[美]菲利普·津巴多 著,孙佩妏/陈雅馨 译,生活·读书·新知三联书店,2010年3月

后来节目播出了,那时大约是1971年10月。就在1971年8月20日——研究结束的第二天,在圣昆廷(San Quentin)监狱发生了一次囚犯暴动。据说是非裔美国人、政治活动家乔治·杰克逊(George Jackson)策划了6个单独监禁的狱友越狱。他有一支枪、一把钥匙,释放了单独监禁的囚犯们。他们杀害了几名狱警,还杀害了被单独监禁的囚犯中的几个告密者。

据说后来杰克逊试图逃跑,在大白天攀爬一座9米多高的围墙时被射杀。这件事成了热点新闻,而圣昆廷监狱的典狱长帕克斯(Parks)在当晚接受采访,有一个记者问:“这是否跟囚犯的去个体化有关,就如同那个斯坦福实验里发生的那样?”他说:“不,那些都是胡扯!他们根本不知道自己在说什么。”

《年代记》的一位通讯记者正好看到了那则新闻,于是联系了我:“嘿,你有录像吗?”我回答说:“当然有。”于是在那个10月,节目中播出了一段20分钟的录像,题为“819号做了一件坏事”,呈现了“狱警”强迫“囚犯”们反复统一喊叫的情景,担任旁白的是大名鼎鼎的克里夫顿·加里克·厄特利(Clifton Garrick Utley)。我们一炮而红。一件事情发生在8月20日的三个星期之后,在纽约的阿蒂卡(Attica)监狱,囚犯们由于乔治·杰克逊被杀而暴动了。他们差不多占领了那所监狱,时间长达一个多月,这件事成了国际新闻。名流们也卷入此事,最后,纽约州州长纳尔逊·洛克菲勒(Nelson Rockefeller)动用州警,几乎杀死了围墙内的所有人,无论囚犯还是狱警。监狱成了热门话题,我受邀前往华盛顿,向参议院司法委员会提供证言,还去了旧金山。

我对监狱一无所知,那些人感兴趣的是我所使用的策略。圣昆廷的典狱长、阿蒂卡的典狱长、囚犯联盟的领袖、狱警联盟的领袖,这些人都熟知监狱,而我却一无所知。我只是从社会心理学方面解释了情境的力量。我说:“如果允许的话,这里有一些有关我的实验的幻灯片,可以先做个铺垫。”在看了幻灯片之后,每个人都接受了我的观点。从头到尾,人们说的都是“正如津巴多监狱里的‘狱警’所采取的去个体化行为”,他们不说是斯坦福监狱,也不说是实验。感觉太棒了。我给出了一份书面证词,列出了我对监狱改革的建议。这份文件我还留有存档。然而,这一切并没有推动任何有意义的改革。

如果有什么值得一提的,那就是到了2016年,美国的监狱系统里已有超过200万的囚犯服刑,这真是一件悲哀的事。在1971年时,这个数字大约是70万,已经令我很吃惊了。美国是一个监禁之国。我在加州大学戴维斯分校法学院参加过一次会议,有一个人说在洛杉矶县监狱里关着两万人,大部分都是少数族裔,也就是西班牙裔和非裔。他们遭到逮捕,等待审判。由于案件大量积压,很多人甚至要在监狱里等上三四个月。牢房人满为患,有些两人间里住了10个人乃至更多。系统崩溃了。

没有人真正关心这个问题,人们在乎的只是监狱系统的运营每年需要花费纳税人几十亿美元。更糟糕的是,现在很多州正在把监狱系统私有化。那样的监狱是要营利的。一座用于营利的监狱需要的是很多的“客户”,也就是很多的囚犯。监狱所有者向法官和立法机关施压,让他们做出更多、刑期更长的判决。监狱里的伙食很差,活动也极少,因为不想浪费钱。境况真的非常令人难过。

美剧《越狱》(2005)剧照。

管理者简单地认为,狱警理应掌握自身所处的情境、学会应对随时随地都有可能被囚犯杀死的那份恐惧,却从未考虑过设立一个奖励系统。譬如,可以由每个狱警负责几名囚犯,如果他们每天表现良好,狱警就能获得奖励。这样一来,狱警想要的就是让囚犯表现出好行为,而不是去惩罚他们的坏行为了。很多简单的理念就是无法进入任何监狱系统,因此,我对自己的理念是否足以对美国司法矫正体系产生影响信心不足。然而,我也知道自己的研究在很多监狱和军队中都有所应用,用于讨论情境的力量,比如军队中的SERE项目(Survival, Evasion, Resistance, andEscape,即“生存、躲避、抵抗、逃脱”)。每一支武装部队都有逃脱计划这堂课,一些士兵扮演试图逃跑的俘虏,另一些扮演狱警。他们会观看我制作的纪录片《沉默的愤怒:斯坦福监狱实验》(Quiet Rage: TheStanford Prison Experiment),以此作为警示:尽管是在做游戏,人们也有可能越界。

事实上,在某些案例中,人们的确会虐待“俘虏”。这个项目是在一次战争结束后启动的,因为据说当时有很多被俘的美军士兵泄密了。按照军队的规定,他们除了名字、军衔、编号以外应该什么也不说,但据传,空军中真的有些人泄露机密。因为这件事,美国出台了一项国家法律,所有军事机构都必须设立一个项目,训练陆军、海军和空军士兵严守机密。士兵们会在项目中进行角色扮演,模拟一场非常逼真的审讯。显然,在有些案例中,他们越过了界限:在这场“游戏”中,一些女兵险些遭受性虐待。对斯坦福监狱实验,我从同行那里并没有得到什么即时的负面反应,因为我只写了几篇专业文章。

我写的第一篇文章《一所皮兰德娄式监狱》发表在《纽约时报杂志》上。路伊吉·皮兰德娄(Luigi Piran dello)是一位西西里作家,他提出人可以制造一个幻觉,并让它成为现实。我并没有把自己的研究写成一本书,因为我认为不值得。对我而言,这只是一个有关情境的力量的例证。斯坦利·米尔格拉姆在《服从权威》(Obedience to Authority)一书中展示了一个个体改变另一个个体的力量,而我想表明的是:不,还不止如此。这是一个机构,一种环境。在这种环境中,许多人只是在扮演着一种角色,并没有人说要惩罚别人或做坏事。因为他的电影,米尔格拉姆曾经受到很多批判。米尔格拉姆一直想做个电影制片人,后来也的确做到了。在完成研究之后,他几乎立马就制作了纪录片《服从》。在影片中,痛苦表现得非常直观。我觉得这就是问题所在。

观众们看到有人痛苦地说着“我不想继续下去了”,而权威却说“你必须继续”。我觉得他的电影比实验本身激起了更多伦理批判。而我并没有受到这样的待遇。研究结束后,发生了两件事情。许多心理学家与我联系说:“如果我能对你的‘狱警’进行正念训练,他们肯定就不会那样做了。”而实际上,我真的向斯坦福人类被试研究委员会提交了一个申请,想要再做一次实验。原先的那个实验可以作为控制组,我们想再设置两三种实验条件,让心理学家用一些方法训练“狱警”,使他们的行为更人道。这个研究的重点在于,我们可以消除斯坦福监狱实验中得到的那种负面结果。人类被试研究委员会问:“你能确保结果一定是这样吗?”我说:“不能。如果结果是一定的,那就用不着做实验了。”他们说:“那么我们不能允许实验。”这真令人难过。这个实验的目的就是要看看:你是否能够训练“狱警”,让他们不向情境的力量屈服。这真的很重要,但斯坦福人类被试研究委员会不同意进行实验。

在米尔格拉姆和我的研究之后,斯坦福和其他所有研究机构都变得格外保守。所有对参与者,特别是学生参与者施加压力的研究都被禁止了,于是大量的行为学研究都做不成了。更加糟糕的是,近年来,很多社会心理学家会给出假想的场景:想象你是一个狱警,你会做出A、B、C、D中的哪种行为?首先,我们知道那并不能代表你在那个情境中实际将会做什么。除非身临其境,你怎么能知道自己会做什么呢?然而即便那样,实验者也不允许提出可能引发痛苦的问题。譬如,如果我在进行宽恕方面的研究,被试是一位女性,我问:“想象一下你被性虐待,而我们抓住了虐待者,在哪种情况下,你会愿意宽恕他?比如他这么说,或者那么说。”这样做是不允许的,因为要一个女性想象自己遭受性虐待会导致痛苦。也就是说,现在有整整一个研究领域、整整一个心理探究的方向都被剔除了,你甚至不能让人们去想象,更不用说让他们置身其境。

另一个问题是,如今心理学的很大一部分发展成了神经心理学,一切结果都在大脑里,因而排除了对情境的关注。我们只关心人的脑子里发生了什么,常见的研究方式是把人放在功能性磁共振成像仪中。很多研究者把关注点从人性的基本问题转向了大脑,去理解大脑是如何阐释情境的。