赵一凡论中美五大差异缘起:费孝通与费正清

作者:赵一凡

1943年夏,抗日战争如火如荼,美国政府邀请费孝通等十位中国教授,赴美访学一年。在美国,费先生埋头撰写Earthbound China,即后来在中国出版的《云南三村》。闲暇时,他又搜读介绍美国文化的书籍,并留下一组笔记,题名《美国人的性格》。1944年,美国新闻署出版了费氏《初访美国》。

|

|

费孝通《云南三村》

以我所见,中美文化交流史上,此书堪称一大转折。早在费孝通之先,已有几位大牌中国学者在美国介绍中国,例如林语堂1935年推出的英文版《吾国吾民》,陈翰笙用英文撰写的中国研究三部曲,即《中国的土地问题》(1933)《中国的地主与农民》(1936)《工业资本与中国农民》(1946)。此外,还有胡适作为战时大使,在美国发表的英文讲演、专访报道。

如此单车道的中美交流,却让费孝通开启一轮反思。他在《初访美国》中说:“我们所谓文化介绍,其实是用自己的文化,来和别人的文化相对照。所以要介绍美国文化给中国人,介绍人不但要明白美国文化,还要能明白中国文化。而要有这种贯通两国文化的人才,实在不容易。”

|

|

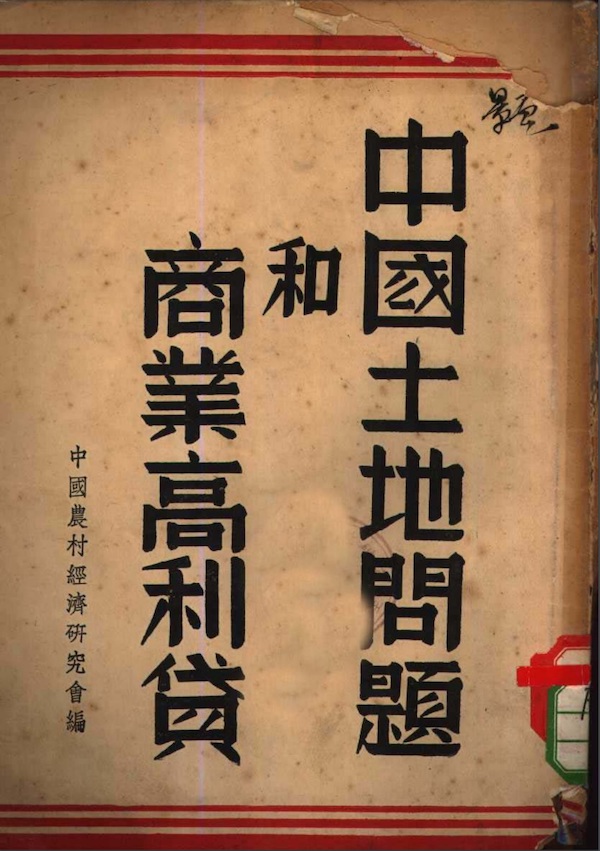

陈翰笙著作

费老一声叹息,至今余音绕梁。2009年,我计划写《中国与美国》,以便比较中美文化。然而七十年来,有谁真正迈过了这道高耸的门槛?遍览群书之余,我不得不承认:美国的费正清教授,是为中美两国第一个成功者。

1947年费正清出版《美国与中国》,开创了中美文化比较。同时,中国的费孝通教授,也注意到中美比较的紧迫性,随即在清华园中,发起一个专题研讨班。解放后,费先生的研讨,先是遭遇困难,继而被搁置。直到2005年费老去世,我才见到一本《论文化自觉》。此书对我而言,恰是费老留下的一项跨世纪工程,即“用我们中国的文化,来和美国的文化相对照”。

察人观己之道

十九世纪以降,西方学者历经百余年观察,陆续发现中国与欧美国家的诸多差异。简单说,这二者不仅在国家起源上不同,在社会结构上迥异,即便在文明类型、文化传统上,也可谓风马牛不相及。围绕差异,美国汉学领袖费正清,孜孜以求五十年,开创一种双向比较、学科交叉的治学范式。

自1936年起,该范式在哈佛兴起,号称区域研究(Regional Studies)。其中佼佼者便有美国研究、中国研究、俄苏研究。中国古语道:知己知彼,百战不殆。哈佛教授岂能不懂察人观己之道?所以他们热衷于双向互动,比而较之,同时延揽外国师生,打造一种东西方对话机制。

请看我的系主任唐纳德(David Donald)教授。他在主持博士研讨班时,讲一段美国内战后的南方重建,也让我上台简单说说:中国南方诸省,可以分为几大片?各自经历了哪几个开拓阶段? 中国南北方的经济、社会、文化,因此有何不同? 它们从分裂到融合,又有哪些经验教训?

我的导师艾伦(Daniel Aaron)教授,更是一个脑筋急转弯的高手。他会指着美国史上的经典案例,滔滔不绝,突然扭头问我:你是中国学生,所以我很想听听,这方面中国圣贤有何高见?此时我赶着去查二十四史,岂不抓瞎? 便捷之法,是在床头放几本费正清大作。只要头天晚上翻看几页,便可在课堂上应付裕如,那里头条分缕析,多为生动的中美比较。

费孝通与区域研究

|

|

费孝通

1943年在美国,费孝通发现一个尖锐问题,即如何“向外国人解释中国”?参比美国汉学家费正清、人类学家本尼迪克特,他感叹说:“我们自己讲中国,反而有时不及别人。”见识了美国大学的交叉比较法,他又反省中国教育体制:“为何中美接触这么久,竟无一本介绍美国的书,在中国读者间流传?原因是我们还没有这种人才。一个对中美文化都有了解的人,是必须加以特殊培养的。” 关于美国人高屋建瓴的区域研究,他也做了认真调查:

我在美国大学里,参加过几个为军队特设的区域研究班,这里不妨介绍一下。美国政府明白这次战争(二战)是全球性的,美国将在世界各地进行战争,而战争不能缺少当地人民的合作。为了军事上的需要,作战部队须对各大战区人民有较深的了解。而且他们也知道,军事胜利之后,对于解放区的种种设施,都得根据当地的民情来擘画,来推行。所以他们召集各类专门人才,设立区域训练班。区域训练班里,地理、历史、文化各方面全都得顾到。于是各类专家之间,也要相互配合。这就是我心目中所想的文化介绍工作。

费老心中所想,令我感同身受,浮想联翩。反观中国学界,我以为最大弱项,一向是视野褊狭、交流窒碍、学科切割。2010年我做过一次粗略统计:国内在校的外语类本科生、研究生,总数近百万。其中多数人归入语言专科,即苦练基本功,准备当翻译、当导游。另有一小批进入硕士、博士班,可他们的选择方向极有限:要么专修外国语言,要么主打外国文学。

总之,我国高校很少见到美国研究一类的跨学科设置。即便是在国防院校,也缺乏地缘政治、国际战略等高级科目。结果呢?我们号称拥有全球第一的英语人口,却由于学科切割、方向偏窄,无法培养出与我国力相称的研究人才。而依照美国标准:他们理当精通对象国的语言文化,熟悉其历史地理、政经传统,进而有能力跟踪分析其社会、外交、军事变革趋势。

恭请大家再听一遍费老的大声疾呼:“一直到现在,我们还没有任何专门机关、专门人才,来担负分析文化、促进文化间相互认识的责任。严格讲来,介绍文化不是宣传,而是分析。宣传引起的是好恶,分析依据的是事实,引起的是理解,而这绝不是短期观光者所能胜任的。”

费正清看中国

费孝通先生写《初访美国》,是他踏上中美比较的第一步。可他不满意自己的“观光手册”,一再说它不是科学研究。那么,费老心中的“文化介绍”,又是一个啥模样呢?1948年秋,四野大军兵临城下,北平西郊的清华师生,热切盼望解放军进城。此时费孝通满腔热情,忘我工作。他在美国教授雷德菲尔德的协助下,将其1947至1948年发表的报刊文章,全数译成了英文。

当年12月,雷教授(Robert Redfield)一行撤离北平,返回芝加哥大学教书,随身带走了费氏书稿。此际费正清在哈佛,手捧毛主席《别了,司徒雷登》,正在暗自神伤,猛然间见到雷教授转交的书稿,不由得转忧为喜。他召集专家座谈,高度评价书稿,进而提出了修改与编辑建议。

1953年,费孝通书稿由芝大出版社推出,题名China”s Gentry,即《中国绅士》。此前五年,费正清已在哈佛出版了《美国与中国》。在我看来,此书作为大国研究经典、中美比较范本,无疑吸纳了《中国绅士》的诸多高见。

|

|

费孝通《中国绅士》

费正清引领的区域研究,点燃了费孝通的文化介绍梦想,即借鉴美国先进方法,大幅提升中美交流水平。美国人的优势何在?窃以为,其一是集合专才、锁定目标国;其二是打破学科壁垒,运用各学科手段,针对目标国加以综合治理;其三是突出中美两国的交叉对比,实现地缘战略上的长远预测。

解释一下:费正清并未教过我,可他作为“校级导师”的影响,遍及哈佛校园。1991年老费去世,我已毕业两年,正在哈佛做访问学者。9月某日,校园突然驶来一长串豪华轿车,又从车上下来许多穿黑礼服的贵宾。我和同学在一旁傻看,不知出了什么事。继而头顶上有直升机盘旋,大教堂钟声幽然响起:我们才晓得是费先生走了,贵宾是从各地赶来参加葬礼的。

由于中美国情悬殊,上述两位费教授,也迅速拉开了距离。先看美国:费正清在哈佛成就斐然。至1993年去世,他已积累下一批丰硕成果,如《中国的世界秩序》(1968)《美国与中国》(1972第四版)《中国:传统与变迁》(1978)《伟大的中国革命》(1986)《眺望中国》(1989)。从中我随手摘记几段原话,重新排列如下,以展示他对中美差异的总体看法。

关于中国,西方人起码应当知道三条:首先它是一个人口大国,约占世界人口四分之一。其次,中国文化与西方文化迥然不同,中国人的生活方式,亦与西方人千差万别。第三,他们正经历一场迅猛的发展与变革。

中国传统社会恰是西方文化的一面镜子:它展现另外一套价值和信仰体系、大相径庭的审美传统、非常特殊的文学表现形式。对于社会学家而言,中国在人类学、社会学、经济学、政治学,乃至历史学方面的文献记载,若就某些时代或某些领域而言,远比西方更丰富、更详实。

1911年清王朝解体时,中国古老的传统政治,已然缓慢而稳定地演化了两千多年。遗憾的是,我们对中国的研究很不深入,以至于像这样一个世界最古老的统治机构,迄今未能用政治科学的术语加以分析研究。毫无疑问,对于历史学家、政治学家而言,中国的史料记载太浩繁、太难懂了。

中国的政治制度,并非共产主义理论产物,它还有着深厚的历史文化渊源。例如中国宗教不讲终极关怀,中国法律没有天赋人权,中国也没有经历文艺复兴,中国的商业从未摆脱官府的控制。然而别忘了:中国在两千年前,即已成功设计出一种官僚制度:它通过科举制,从民间选拔人才。而在世界史上,这种官僚制度首屈一指:它以少数儒生垄断文化知识,掌管国家政治与巨大财富。

认识自己很难,认识像中国这样拥有不同文化历史的遥远国度,自然就更难。举例说,美国眼下流行一种人权新宗教,但人权不可能在中国变成主要信仰。简单说,这是因为权利与义务,分别属于基督教和儒家思想的残余物。它们导致两种理想的对抗:一种是个人奋斗,一种是集体和谐。

对于中国的现代化进程,外国的冲击与影响,总是同中国固有的文化价值交错进行。中国人依据他们承袭的制度和价值观,以自己的方式来对待现代化。在此基础上,中国革命造就一种新的中国文化综合体,中外因素在其中彼此交织,达成共识。但是千万别得出结论说:他们变得像我们了!

|

|

费正清《美国与中国》

费孝通与文化自觉

再看费孝通:1957年他被打成右派,至1980年恢复名誉。长达二十三年的术业荒废,未能中断费老的梦想:他在小屋里沉吟,在田野中巡梭,几番梦回江村,醒来初心不改。改革开放后,费老多次前往长三角、珠三角,考察中国农村改革。行行重行行之际,他又一再梦笔生花,梦入神机。

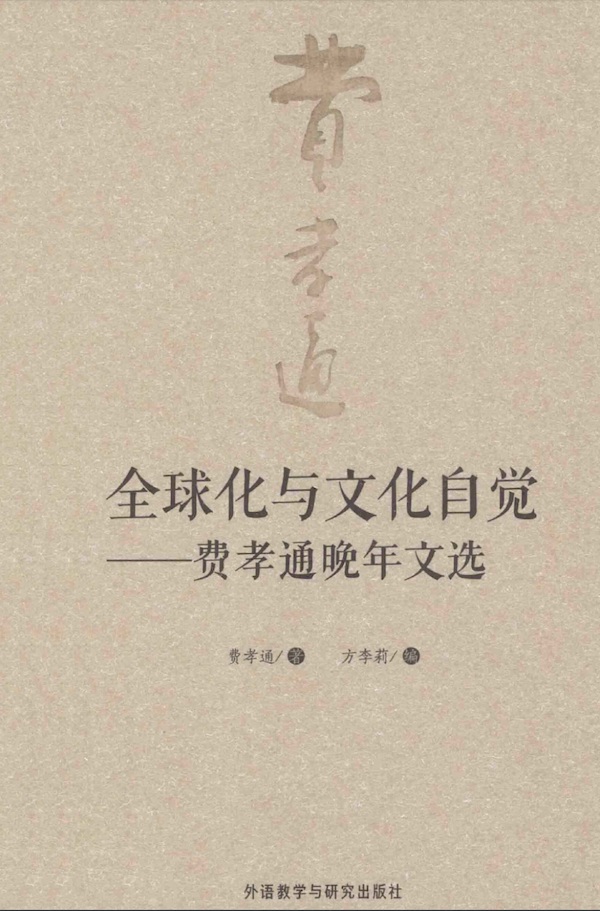

2005年费老离世,留下一本《全球化与文化自觉》。我在苏州翻阅此书,感觉费老在其晚年,已将其年轻时的救亡理想,提升至一种豁达大度的文化自觉。其间的发展线索,似可归并如下:

救亡大业,始于下乡1930年费孝通考入燕京大学。他自述:我进大学,正值一个救亡时期。五四运动让我相信科学救国。吴文藻提出社会学要中国化,就是要用社会科学的知识与方法,来理解中国的社会文化,找到一条出路。这条路就是下乡调查。为何要下乡?因为中国人中,最多的是农民。

中西参照vs全盘西化费老又说,吴文藻送我去清华念人类学,那里有个俄国老师叫史禄国,他教会我文化自觉。何谓文化自觉?史老师说:我们很难认识中国的实际,最好到英国和美国,去取得一个参照体系(reference)。

受其影响,费孝通在《初访美国》中,挑战中国流行的研究范式: “我们并非没有关于中西文化的讨论,但我们缺少详细的基础研究。由于缺了这一步,结果就发生了全盘西化的说法。我们要不要全盘西化?试问,有谁敢说自己全盘了解西方文化?什么时候我们才能根据事实,去接受西方文化?”

|

|

费孝通《初访美国》

另据张冠生《费孝通》,此时费先生自诩为大学新派,因而看不上“维多利亚时代的学者”。当年的学界大腕,谁最推崇维多利亚?当然是胡适。解放后,费孝通历经政治运动,频繁写检查,其中一份承认:“我丧失民族立场,先后应美、英文化联络处的邀请出国访问,以沟通中西文化为己任。我在外国话中国,在中国讲外国,内心想和胡适之争一日之长。” 显然,费老作为中国研究的乡土派,与胡适为首的西化派,双方理念不合,暗中一直较劲。

学科交叉,专题研讨1948年春,费正清推出《中国与美国》,费孝通随即在清华园中,召集吴晗等一批历史学者,集中考察中国社会结构。研讨班持续半年,涉及一批重大命题,如道统与政统、皇权与绅权、现代知识阶级。

当年暑假。储安平给费孝通写信,敦促他梳理成果,尽快编一本文集,以便学界搞清楚“中国社会结构”这个千古难题。文集随之出版,题名“皇权与绅权”。费孝通为文集作序称:“我很愿意继续对中国社会结构多做讨论。希望这个不成熟、不完整的开端,能引起广大读者的兴趣。”

赵按:中国现代学术史上,此书具有一种范式革新意义。首先,费孝通仿效美国区域研究的先进模式,集合专才,群起攻关,组建了一个横跨史学、社会学、政治学的研讨班。其次,费老在班上发表《论知识阶级》,明确回应鲁迅1927年在上海的讲演——《关于知识阶级》。

中西知识,严重脱节鲁迅对此早有明鉴。提及文化人,他更是口气严厉,字字辛辣。他指“现在知识阶级的弊病,正与古时一样”。他还挖苦说:“有一班从外国留学回来、以为中国没有他们就要灭亡的,却不在我所论之内。”

费孝通基本认同鲁迅的严苛批评,即中国知识分子四体不勤、五谷不分,这与欧美知识分子反差明显。另外,根据孟子“劳心者治人”传统,他认为中国文人“一直享有特殊地位,可以算是统治阶级”。针对鲁迅的挖苦,费孝通还援引韦伯的价值分裂说,提出一项切中要害的新颖见解:

在传统中国,技术性知识算不得知识,只有规范性(道德)知识才是知识。但在(德国社会学家韦伯的)现代知识论中,道德知识更多是信念、而不是知识。进入现代,西方科学技术的强力,把传统中国的价值性知识打得稀巴烂,一场关于知识和知识分子的反思与更新开始了。

全球化与文化自觉费老在其晚年,目睹中国现代化的迅猛进步,以及美国人越陷越深的信心危机,日益感到文化自觉的重要性。美国学者亨廷顿强调文明冲突,他却一再肯定道:“中国人几千年来的理想,就是要实现一个人类和平共处的世界。不同文化之间,不应是互相冲突,而应是相互协调的。”而为实现这一理想,他又向中国学者提出了三点希望:

一,我们要有一种历史担当,即重视中西文化异同,认真做基础研究,逐一分析中外差异,以便“讲清楚自己文化的来龙去脉”。

二,我们要有自知之明,即“中国并非天下第一,但我们要明白中国在世界上扮演的角色,看看能帮别人做什么事”。

三,我们应当提倡文化反思,即学习他人之长,检视自家缺陷,并在不断反思之际,加深对于外国文化、中国文化的理解。“任何文化都是你中有我、我中有你。所以我们要在彼此对话的基础上,达到美美与共”。

|

|

费孝通《全球化与文化自觉》

费老的最终遗言是:“中国正在走一条现代化的路,这不是学外国,而是要自己找出来。我为找这条路子所做的最后一件事,就是做文化自觉这篇文章。五四这一代知识分子的生命快过完了。我想通过我个人画的句号,把这一代知识分子带进文化自觉的大题目里去。”

我的突围之路

2009年,我在海口草拟考察路书,曾围绕费老的“文化自觉”说,写下两页读书笔记。2011年3月,我自海口出发,开始第一轮西部考察,随车带上了《自觉》。由于旅途艰难,诸多不顺,2011年4月我到云南丽江后,有过一次痛苦反思。说实话,我那时的精神压力,主要来自美国汉学家列文森,及其在《儒教中国及其现代命运》中提及的中国知识困境。

列文森最早发现: 中国传统文化、现代学术之间,存在着巨大的断裂与矛盾。他扬言:中国传统文人的非专业化人格,不仅悖逆西方现代文明,而且终将走向一种博物馆化(museumization),即变成恐龙化石般的历史遗存。他又说: 西方文明持续百年的强悍冲击,已在中国学术的各领域、高等教育的各学科,造成一种“彻底的语言置换”。何谓语言置换(shift of languages)?就是以科学技术知识,大规模地废弃与替换中国传统的道德规范、伦理价值。

|

|

《儒教中国及其现代命运》

这是危言耸听么?恐怕不尽然。近年来,中西价值日趋对立,左右思潮互相撕扯。这证实,老列所谓的知识困境,正升级为一种学术危机,只不过我们不自知,或反应迟钝罢了。如何应对这场危机?我的打算是效法顾炎武、黄宗羲的经世实学,一面坚持读书行路,考察国情,一面采用中外两种语言,比较双方的眼光、思维与叙事,逐渐达至钱锺书指示的目标,即中西融通、古今兼顾。

此一突围设想,有无成功的希望?我心中无头绪,只管埋头走路。到拉萨后,我突然感觉文思如泉涌,天目开张了。此时重读费老的遗言,各种感悟接踵而来。其一,费老列数读书人的毛病,我不也难逃其咎么?

其二,我在哈佛学得了欧美知识,却不熟悉中国的道德规范。回国后,我又养成一种浮躁学风,即言必称欧美,偏又不接地气。结果呢?中国三十年改革开放,柳暗花明,一再令我眼花缭乱,不识中国真面目!

待我走完了青藏线,又从青海格尔木,辗转来到新疆库尔勒,回头再读费孝通,我发现他对于传统儒学困境,其实早有一番反思。他在《论知识阶级》中哀叹:“以整个中国历史说,也许从没有一个时期,知识分子曾像现在一样无能。” 他还引用费正清的话,指“现代技术进入民间,是中国现代化最急需做到的事情,但是传统的社会结构,却一直在阻挠这件事的发生”。

对比我在滇藏线上的见闻,费老口中的传统社会结构,立即活灵活现,呈现在我眼前: 譬如徐霞客与丽江土司的微妙关系,亚丁神山下古老的转山习俗,理塘草原上蓬头垢面的牛场娃,赵尔丰率军入藏的斑斑遗迹。一经踏上青藏线,我又目睹传统社会的顽固特性,如何与现代科技比肩而立,格格不入,例如青海油田的无名烈士墓,罗布泊荒野上被弃置的部队营房,还有那些深陷南疆大漠、像胡杨林子那样抵御沙暴的一个个兵团农场、油田基地。

面对中国文化传统,列文森、费孝通忧心忡忡,各自提出了警告。但费老的反思,无疑是脚踏实地,更切合中国国情,这是列文森等人无法企及的。重温费老的《文化自觉》,我们还有哪些短板,亟需加以弥补?

先看我们的国学。长期以来,它不愿意做中西文化的参照比较。即便做,也是许倬云揶揄的那种“去异求同”,而非费孝通提倡的“比较见异”。近二十年,国学后继乏人:年轻人发奋学外语,出国留学,为此丢掉了国学基础。

再看包括我在内的留洋学人。费老指二十世纪中国巨变,已造成中西知识的严重脱节。大批留学生衣锦荣归,继承了传统文人的显贵地位。很不幸,“现代知识阶级有了技术知识,却没有适合社会的规范知识。这种人物在社会里是不健全的。不健全的人物去领导中国的变迁,怎能不成为盲人骑瞎马?”

为了克服知识脱节,也为改造不健全的知识分子,费老反复强调:第一要下乡调研,排查国情,第二要集合专才,研讨攻关。反思至此,我在帕米尔高原的红其拉甫,目睹边防军在高海拔执勤,因缺氧而行动迟缓,猛然联想到中国学者的无能与无助:这是一种恶劣环境、超常能力的双重考验。而我的无能状态,既来自国学的半身不遂,也出自西学的积滞难化。如何破解这一僵局呢?

我以为千头万绪,只怕要从一件小事做起,即费孝通1948年在清华的另起炉灶。费老在清华组建的研讨班,虽说达不到精密水准、完备程度,却为国内学者竖立起一个客观公允的榜样,即不偏不废,不急不亢,执两而用中。再看哈佛教授费正清:他的中国学问或许不够专一,也谈不上博大。其难能可贵之处,正在于放眼全球,征引百家,同时乐于修正己见、吸纳各方新成果。

|

|

费正清

两天后,我在阿克苏迎宾馆,开始酝酿一个创新方案:

一,利用我多年积攒的读书笔记,草拟一份《中美五大差异》。此一论文提纲,将明确我的立论基础,支撑我写出新书《中国与美国》。

二,借用费孝通在清华开创的模式,设置一个跨学科研讨班。个中麻烦是:我一人驾车西行,如何与别人研讨?别担心,我随车带了两个硬盘,内含大量中外文笔记,其中有梁启超、胡适、蒋廷黻、陈寅恪、钱穆等国学大师的语录,也有拉铁摩尔、白鲁恂、史华慈、孔飞力等美国汉学家的真知灼见。

三,试以费正清的著述为主线,搜罗中美学者散见于各处的相关论点,并将其争议命题,归并为五项根本性差异,又称五轮专题研讨。中美两国之间,都有哪些个基本差异?经我多年爬梳整理,其中最值得研究、也是最难厘清的文明与文化差异,少说有下面五种:

一、农耕文明(安土重迁,保守自闭)vs航海文明(流动、征服、扩张)。

二、千古文明(天下共主,四方朝贡)vs民族国家(主权国家,条约体系)。

三、家国天下(重视家族血缘)vs契约社会(突出个人权益)。

四、大一统王朝的千年循环vs西方现代性的持续裂变。

五、科举官僚制、儒家治国传统vs欧美科学、民主与法治。

简单说明两点。第一为求内容精炼,我大胆借鉴了明清笔记的简约样式。换言之,经我摘引的名家语录,并非整段照抄,而是一种经过浓缩与拼接的笔记。这种笔记体,早在顾炎武、黄宗羲、钱锺书手中,充分彰显了学术优势。第二,还有一批欧洲经典思想家,也被我请来列席讨论,譬如德国的马克思、韦伯,法国涂尔干、托克维尔,英国的霍布斯、亚当·斯密等。