伪满洲国权力的游戏——谁才是真正的“帝国”统治者?

来源: 清源文化遗产

图/爱新觉罗•溥仪、日本关东军司令官本庄繁

2017年初,教育部在中小学地方课程教材中全面落实了由“八年抗战”到“十四年抗战”概念的转变,引发了全社会的关注。“十四年抗战”将中华民族全面抗日战争的起始点定为九一八事变,强调了1931-1936年间东北地区抗战的重要意义。东三省作为我国受日本侵略和殖民时间最长的地区,遗留了大量的罪证类抗战文物,伪满洲国“首都”新京的大量军政机构旧址就是其中的重要代表。自2015年以来,北京国文琰文化遗产保护中心陆续承担了伪满皇宫及日伪军政机构旧址的保护规划和修缮等一系列工作。在规划研究过程中,我们对于伪满洲国的殖民统治体系的构架及其运行方式进行了分析与挖掘,并利用福柯的权力空间理论,将伪满洲国权力体系置入新京的城市空间进行分析。今天起分两篇,分别向大家介绍权力的构成和空间的体现。

中国东北地区丰富的资源和重要的战略地位被日本觊觎已久,是其“大陆政策”的核心以及发动全面侵华战争的重要跳板。早在1927年的《田中奏折》中即有“欲征服支那,必先征服满蒙;欲征服世界,必先征服支那[1]”的论述。九一八事变后,日本扶植建立了伪满洲国,在东北实行了长达十四年之久的殖民统治。说起伪满洲国,相信大家都知道它是以“末代皇帝”溥仪为首的傀儡政权。但他这种傀儡地位到底是如何体现的?日本人为何要费力建立这样的傀儡政权,又是如何对这个傀儡进行实际操控的呢?今天我们就来扒一扒名义上的“独立国家”伪满洲国和日本帝国主义的真实关系。

图/伪满洲国执政就任式

日本操控伪满洲国的方针政策

九一八事变后,日本将溥仪作为“新国家”执政的最合适人选,紧锣密鼓地开展了建立傀儡政权的行动。 1931年11月8日,土肥原制造了“天津事件”,将溥仪从天津日租界秘密带出。1932年2月18日,关东军召集张景惠、熙洽等人发布《独立宣言》,宣布满蒙独立,3月1日,发布《建国宣言》,宣布伪满洲国建立,6日溥仪从旅顺出发,9日在长春宣布就任伪满洲国“执政”。9月,同日方签订了出卖东北主权的“日满议定书”。1934年3月,伪满洲国改行帝制。溥仪登基称“满洲国皇帝”。

图/中日代表签订《日满议定书》

早在伪满洲国成立前夕,溥仪同日本关东军司令官本庄繁就在换文密约中达成协定,伪满洲国中央及地方官署之官吏可任用日本人,且“其人选之选定委诸贵军司令官之同意[2]。”日本内阁在通过这一密约的同时,还在《中国问题处理方针要纲》和《满洲国指导方针要纲》文件中规定“尤应以日本人充任其领导核心” [3],“对于满洲国的指导,主要通过日本官吏进行实质性的指导。。。[4]”由此可见,由日本人充任领导核心,以操纵伪满各方面的统治实权,是在伪满洲国成立之初早已确定的方针,并且这一方针也在之后伪满洲国政府机构的组织过程中被不断强化。

伪满洲国的政府机构架构

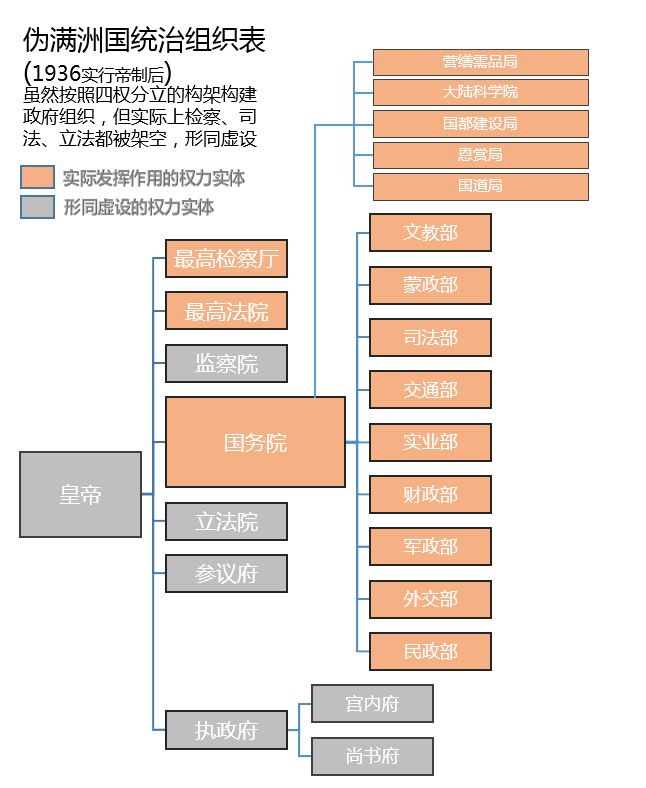

在日本对伪满洲国的政治设计中,伪满政权仿照西方国家实行君主立宪,形式上呈现出立法、行政、司法、监察四权分立的特点———根据伪满《组织法》,“在执政(溥仪)下设国务院、立法院、监察院;另以应执政咨询的目的设置参议府;司法权也直接隶属于执政[5]”。表面上看似乎是一套符合当时国际潮流,兼具现代化和民主化的独立政府架构。找不到任何日本人操控伪满的痕迹。但实质上,立法院、监察院、参议府等机关纯属虚设,政策法令均出自日本人之手,以“赦令”或“教令”的形式公布,“立法院始终处于未成立状态”[6];伪监察院在1937年行政机构改革时被撤销,只保留了审计职能;参议府的参议除了少数汉奸外,全部是积极参加侵华活动的日本军阀、官僚和政客。国家的实际统治权只集中于伪满国务院,其作为伪满政府中最庞大的行政机关,一方面直接统辖若干机关;另一方面,隶属于它的还有各个独立的部局。也就是今天我们俗称的“八大部”。

图/1936年的伪满洲国统治组织架构表(根据历史资料改绘)

关东军对伪满政权机构的控制

从上面的政府组织架构图中可以清晰地看到,所谓“四权分立”下的伪满政府,实际的权力都被集中于国务院之下,而日本关东军正是通过对国务院进行“内部指导”,从而达到了操纵伪满政权的目的。在日本关东军司令部发布的《关于对满洲国实行内部指导问题》的说明中,充分暴露了关东军对伪满政权所谓“内部指导”的真相:“满洲国的领导机关视关东军为其生身父母,事实上的支柱而予以信赖,进而服从其领导;[7]”

图/伪满洲国国务院

那么这样的“内部指导”究竟是如何运行的呢?这就要讲到关东军推行的以“总务厅”为中心的双重体制。所谓双重体制,即表面上从伪满大臣至各部部长,均由中国人担任,形成自上而下的统治体系,但实际上从伪国务院的总务厅长及各部次长,又形成了以日籍官吏为主的另一个统治体系,后者才真正控制、掌握着伪满政权。作为在满日系官僚的总头目的伪国务院总务厅厅长直接听命于关东军司令官。因此,伪满洲国的一切政令,实际上均由关东军司令官授意或下达,由总务厅长召集召开“次长会议”讨论决定。这样一来,伪满洲国总理大臣及各部长完全被架空,同溥仪一样,处于有职无权的尴尬境地。

图/伪满洲国务院内的会议厅

军队是国家机器中最重要的组成部分,对军队的绝对掌控也是控制一个国家的重要手段。对于伪满洲国的军事机关,日本人主要通过从关东军内部选派“军事顾问”的方式,对其进行监督指导,从而达到自由调度指挥的目的。在关东军的直接控制下,伪满洲国军队实质上成为了日本对内镇压抗日武装,对外配合关东军作战,进行法西斯侵略的工具。由此可见,伪满洲国的军政大权,均被牢牢地掌握在日本关东军司令官的手中。他才是凌驾于伪满洲国政权之上的最高首脑。

图/关东军司令部控制伪满洲国政权体系示意图(1938)[8]

(注:灰色虚线为以中国人为主的表面上的统治体系,红色实线为以日本人为主的实际统治体系)

溥仪的傀儡地位

在1936年关东军司令部炮制的《满洲国的根本理念和协和会的本质》中,把溥仪同天皇裕仁的关系形象地比作“其状宛如月亮借太阳之光而放射光辉”,溥仪如果不遵循天皇的旨意,则随时都将下台。“而关东军司令官则应作为天皇的代表,是皇帝的师傅和监护人。[9]”虽然溥仪自宣统登基以来,早已经习惯了做“儿皇帝”,但认关东军司令官为“太上皇”,所受屈辱却又是不可同日之语。

受制于日本关东军,溥仪不得不同关东军司令官进行每月的会见,接受关东军司令官的“训话”。溥仪在回忆手稿中称之为“‘风花雪月’的寒暄与口是心非的谈笑酬对”[10]。训话的内容,既包括宣扬日伪的“亲善”和“日伪一体不可分”的“辅车唇齿”关系,也包含着警告溥仪不得去干涉或是驳改伪国务院、参议府所决定和通过了的议案或法令。

1934年,关东军在勤民楼内设置随侍溥仪的“帝室御用挂”,调来了吉冈安直担任此职。吉冈从此成为关东军安置在溥仪身边导演傀儡戏的牵线人,此后十余年间,吉冈都以监护人的身份控制着溥仪,从政治到生活无所不包,正式场合的讲话、召见拜见者等均要经过“帝室御用挂”的批准。溥仪也自此彻底丧失了人身自由。

1935年溥仪访日归来后,日本关东军又迫使溥仪的拥护者郑孝胥辞去国务总理,由更为“可靠”的张景惠继任,在本庄繁和土肥原贤二致日本天皇的电报中,曾这样形容其人:“(张景惠)在满洲有一定声望,但毫无学问,又无大志远谋,手下尽阿谀之辈,全无人材之所言。臣等为我帝国一贯政策速达目的计,必使此等人物为图利用可也。”从中可以非常真实地看到日本人在选择伪满官员上的考虑。通过此举,日本完全切断了溥仪同伪满政权的联系,他也彻底地沦为了既无实权又无自由、任人摆布的傀儡。这里的“傀儡”二字,并无意识形态上的否定、贬低之意,而是对历史事实的客观反映。

图/吉冈安直和其设在勤民楼内的办公室(出自《图解档案解密伪满皇宫》)

日本扶持傀儡政权的目的

可能看到这里,有的读者会问,既然日本早已取得了对东北的控制,为何还要大费周章地建立起伪满洲国傀儡政权呢?究其原因,主要有以下三方面:

第一,日本的目标不仅限于东三省,而是意图侵占全中国,东北只是其战略的第一步。“以华制华”早已是日本的既定方针,利用傀儡政权制约当地人民的反抗,能够减轻日本军事上的压力,同时实行”满蒙”民族分化政策,制造民族隔阂与对立。

第二,利用溥仪的满清皇族身份,可以达到欺骗、蒙蔽民众的目的。在战后城野宏[11]供认日方选择溥仪的原因时称:“满洲和蒙古的一些旧的阶层对于清朝还怀有传统的向往。一般的农民,对由满洲的爱新觉罗家实行的王道政治似乎更加欢迎。”而实际上,日本借溥仪之手,发布了《回銮训民诏书》《时局诏书》《建国十周年诏书》等一系列诏书,对东北民众进行了大量的奴化宣传和教育,更通过溥仪带头捐献伪满皇宫内的金属制品等行为,起到带头示范作用,迫使东北人民为战争提供支援。

第三,当时英法控制下的“国际联盟”意图将东北变成国际社会共同支配的地区,这损害了日本的利益,因此日本妄图通过扶持傀儡政权,对外宣称是支持“清朝复辟”来欺骗国际社会,以此绕过国际联盟的制约,国联派“李顿调查团”前来调查满洲问题时,日本极力回避“侵略”,强调“既成事实”,用狡辩和表演粉饰其侵略行径,这实际上是当时日本不具备和英法公开翻脸的权宜之计。

图/日本侵略者美化宣传“满洲国”独立的宣传画册

日本一直以来都将伪满洲国作为“五族协和”的“王道乐土”对外宣称,其对伪满洲国的殖民控制具有很强的蒙蔽性,不但欺骗了国际社会,更是通过清朝逊帝溥仪的影响力麻痹奴化东北人民。后来的华北自治、成立汪伪政权等一系列事件都是日本如法炮制的产物。蒋百里曾言:“中国不惧鲸吞,只惧蚕食。”成立伪满洲国,正是这种“蚕食”的重要手段之一。

图/国都新京建设鸟瞰图(1936年)

大家对于伪满洲国的殖民体系以及溥仪的傀儡地位已有了一定的了解。而隐含在这套殖民体系中的权力关系更是我们认识日本帝国主义侵华罪行的关键所在。法国哲学家、社会思想家米歇尔·福柯[1]认为“空间是任何公共生活形式的基础,权力的运行也无法离开空间的基础”。那么,伪满洲国的权力关系又是如何在新京的城市空间中体现的呢?接下来我们就利用福柯的权力空间理论,将伪满洲国权力体系置入新京的城市空间中进行进一步的分析。

伪满洲国首都新京的规划建设

1932年3月,伪满洲国成立,日本关东军主导成立了伪满洲国国都建设局,加紧制定伪满洲国国都规划。在规划中,“新京”的功能被定位为“对内昭明民心,对外震扬国威”,即对内发挥其政治统治中心的作用;对外通过建设所谓“王道国家”的“乐土”,树立国际影响,化解国际上对日本侵略行径的反对态度。因此,日本当局非常重视新京的规划建设,引入了当时世界上比较先进的规划理念,采用轴线对称、圆形广场加放射性路网的手法,极力表现长春作为“军政中心”的城市形象,在建筑形式上,还特别强调“应以满洲的氛围为基准[2]”,充分体现“五族协和”,即所谓日、朝、满、蒙、汉协和一体化发展的政治需求。

国都规划客观上将原来分散的满铁附属地、商埠地和长春老城连为一体,划定了较为明确的功能分区,设置了不同等级的城市道路,在主干道节点形成的圆形广场和道路两侧布置公共建筑,形成了尺度宏大、整饬有序的城市景观,彰显了作为“新兴国家”的伟大建设成就,树立了“良好”的国际形象。但实际上,新京的建设不是为了当地普通市民,而是为了日本人及其殖民统治而服务。城市规划将新区建设的较完善,在当地人住的旧城却着力甚少。很多老城、旧商埠地内居民的居住状况甚至比之前情况更加恶化。

图/伪满洲国国都建设计划图(实施方案),源自网络

伪满洲国权力关系在城市总体布局中的体现

日伪当局在“新京”规划建设的第一期(1932-1937年)内,以大同大街(今人民大街)和顺天大街(今新民大街)两侧为重点,集中进行了大规模建设。大同大街自南向北贯通了整个城市,并在中段形成了以大同广场为中心的城市中心。关东军司令部旧址和宪兵司令部就在大街两侧被首先建起。

图/建成初的日本关东军司令部(来自网络)

图/“新京”时期的大同广场(来自网络)

图/“新京”时期的大同广场(来自网络)

在大同大街西侧,日本人还规划了顺天大街及其两侧的伪满政府机构。其轴线南北两端分别为伪满洲国的新宫廷(溥仪的新皇宫)和安民广场(今长春新民广场)。伪满洲国国务院及政府各部办公楼则集中在顺天大街两侧,在之后的城市建设中陆续建成。但作为王道政治“最高权力”的伪满“新帝宫”,却直至伪满洲国灭亡,也迟迟未能建成。

图/1939年,最新新京市街地图上的“顺天大街”(改绘自1939年出版新京市街图)

图/ 50年代的新民大街及两侧伪满洲国官厅建筑(来自网络)

在福柯看来,权力空间存在和作用于人类社会的一切领域,无论是工厂、学校、军队、监狱,还是科学技术、意识形态、宗教信仰、文化习俗,以及知识和真理,都渗透着无处不在的权力[3]。这在大同大街沿线的各种机构中能够得到充分体现。在大同大街上集中分布了新京站、关东军司令部、总务厅弘报处、首都警察厅、满洲中央银行、协,新京站是整个城市最重要的交通枢纽;关东军司令部象征着最高权力的军事机构;大陆科学院象征着最高权力的文化教育机构;建国忠灵庙作为日本在伪满洲国的“靖国神社”,象征着最高权力的宗教机构;协和会中央本部旧址则代表了伪满洲国唯一的政党。总而言之,这条轴线上集合了日本殖民者在政治、经济、军事、司法、思想宣传、教和会中央本部、建国忠灵庙、大陆科学院等一系列建筑。其中育、宗教文化和政党等几乎全方位的殖民控制,实可谓是伪满政权真正的权力轴心。

而顺天大街两侧的规划格局,由于受到了北京城皇权意识形态的影响,呈现出秩序化、礼仪化的特点,表象上宣扬着极权的“王道”,看似体现了以溥仪(帝宫)为核心的权力格局。但实质上它的建设,也无非是日本统治者出于安抚溥仪和维系其颜面所做的形象工程而已。从整个新京的规划上看,顺天大街的轴线完全让位给以关东军司令部为中心,自南至北贯通整个城市的“大同大街”,无论从轴线的长度、规模还是通过放射路网形成的城市景观上来看,顺天大街都无法与之相提并论。

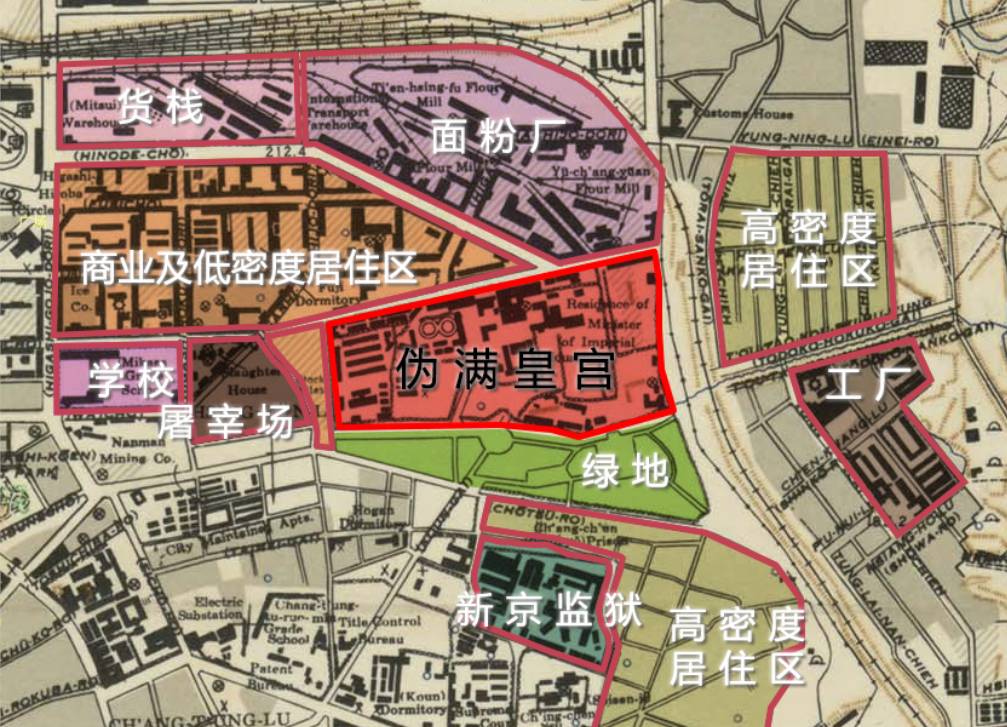

如果说伪满洲国国务院及下属各大部,是居于城市次要位置的“形式上”的统治轴线,那么位于商埠地北端,溥仪十四年间所居住的伪满皇宫,则是完全被隔离于权力之外。溥仪作为名义上高高在上的国家元首,被临时弃置于城市边隅之地,实可谓伪满洲国权力关系在实际环境中的真实写照。

图/伪满洲国首都新京的权力轴心

如果结合前面的“关东军司令部控制伪满洲国政权体系示意图”对比,可更加清晰地看到其殖民统治体系与空间的对应关系。

伪满皇宫同关东军司令部周边环境的对比

伪满皇宫所处位置原为吉黑榷运局,是主管盐业的专卖机构,其地处远离城市中心的商埠地边缘,紧邻铁路线北侧为面粉厂和从事铁路运输的物流货栈,东侧为工厂,西侧为屠宰场,南侧甚至还挨着新京监狱,环境破乱,各色人员混杂,基本属于商埠地和满铁附属地之间的三不管地带,真实反映了溥仪与之对应的尴尬地位。

图/伪满皇宫周边历史环境(根据新京40年代地形图基础上改绘)

而反观关东军司令部旧址及关东军司令官官邸,则坐落于城市中心位置,紧靠风景优美的儿玉公园,周边遍布着政府公署、新闻报社等机构,还有新京神社、忠灵塔等重要的宗教设施。北侧为日本在伪满成立前着力建设多年的满铁附属地,南侧是新京的商业中心,再往南则是气势恢弘的大同广场,这与溥仪的“伪皇宫”周边形成了极其鲜明的对比。

图/日本关东军司令部周边历史环境(根据新京40年代地形图基础上改绘)

伪满皇宫中的“规训空间”

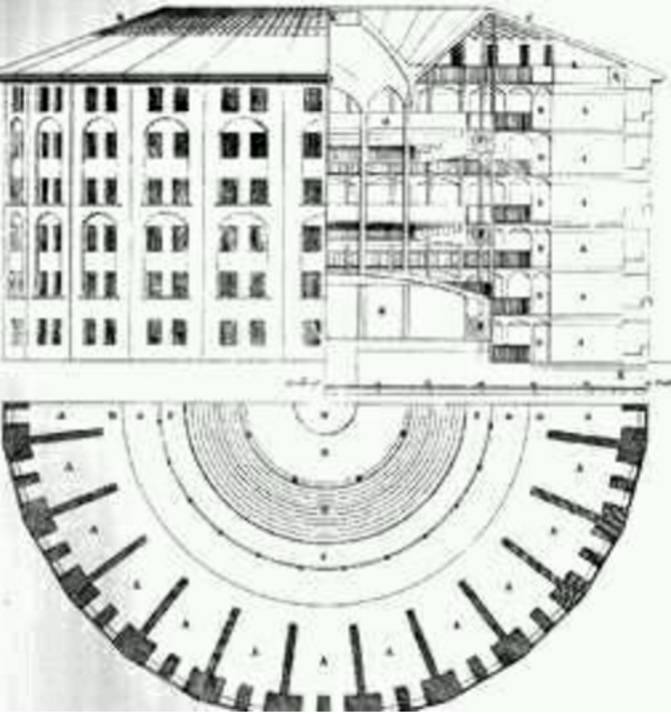

福柯在其经典著作《规训与惩罚》一书中,借用边沁的圆形监狱,描绘了一个具有权力特征的空间。监狱的中心是监视塔,外围是单元囚室,光线从中庭天窗照入,使得每个囚室都是逆光,这样的目的是使囚犯无法判断自己是否被监视着,他们只能认定在任何可能的时间里都在被观察。通过这样的空间组织,规训便很容易进入被监视者的潜意识,从而使监视者实现了驯服前者的目的。

图/由英国哲学家边沁(Bentham)提出的圆形监狱

我们来看看伪满皇宫,首先,作为溥仪傀儡牵线人的“帝室御用挂”就位于溥仪日常办公、处理政务的勤民楼内,溥仪的一举一动都无法脱离其监视。而另一组监视溥仪的日本宪兵室,则位于勤民楼东侧,穿越内外廷的必经之路上,所有出入内外廷的人都无法逃过日本宪兵的眼睛。除了日本宪兵,日本还向负责保卫伪满皇宫和溥仪的禁卫军内派遣日本军官,充当起监军和特务,并新修建了皇宫的围墙和遍布围墙外的十余座碉堡,与其说是出于防卫安全的考虑,不如说是建造了一座禁锢溥仪的“监狱”,从各个角度和方向无时无刻不对溥仪进行着监视。日本人曾为溥仪修建了同德殿作为居所,但溥仪却已如惊弓之鸟,认为日本人在每个房间均安装了窃听器,直至伪满洲国灭亡都未搬入其中,这也反映出溥仪已彻彻底底地沦为规训权力下的驯服者。

由此可见,在溥仪所居住的伪满皇宫内,空间的作用已不再是皇帝身份的容纳与象征,而成为了权力的物质形式,这样的空间,“对居住者发挥着作用,控制着他们的行为,并对他们恰当地发挥着权力的影响[4]”。

图/伪满皇宫内形成的对溥仪的“规训空间”

图/伪满皇宫早期的碉堡(来源:《图解档案解密伪满皇宫》)

图/伪满皇宫局部鸟瞰图(红圈处即为监视溥仪的日本宪兵室) ,来源:网络

结语

通过对新京城市空间的分析,使我们清楚地意识到,殖民侵略依靠的不仅是炮火和战争,规划、建筑甚至是一座城市形象的塑造都可以变成其殖民的手段。当我们揭穿日本统治者的险恶布局,看清其处心积虑控制伪满洲国的缜密计划的同时,也理解了伪满皇宫、关东军司令部和伪满洲国国务院及其下各部的权力关系。在这种权力关系作用下,这段长达14年的殖民历史被撰写成为了空间的历史,完整地烙印在了长春这座城市之中。

因此,在保护中,我们不仅要关注这些象征权力机构的建筑旧址,更要建立起长春市警示性遗产的保护体系,将它们的周边环境、空间格局、相互位置关系乃至形成的城市轴线、景观进行完整地保护,这样才能够看清日本这一套惯用的“以华制华”手段的运行方式,从而揭露日本军国主义的殖民野心,使得遗产的警示性意义得到鲜活有力的表达。这也正是我们要对伪满皇宫及日伪军政机构旧址进行整体性保护的意义所在。

图/如今的长春新民大街鸟瞰,贾玥摄