失去的天命:清朝如何降伏蒙古

来源:尚思修善

蒙古,这个自宋代以降便犹如利刃般悬于中原汉族王朝头顶的隐患,终于在清朝刀剑入鞘。

康熙三十五年(1696年),正当清帝国与雄踞漠北的嘎尔丹准备一决雌雄的关键时刻,古北口总兵蔡元向康熙皇帝报告,表示:“古北口一带边墙倾塌甚多,请行修筑。”

没想到,这个在过去为了巩固边防再平常不过的举措,却遭到康熙的严厉申斥:“蔡元所奏,未谙事宜。帝王治天下,自有本源,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉唐宋亦常修理,其时岂无边患?明末,我太祖统大兵,长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固。”

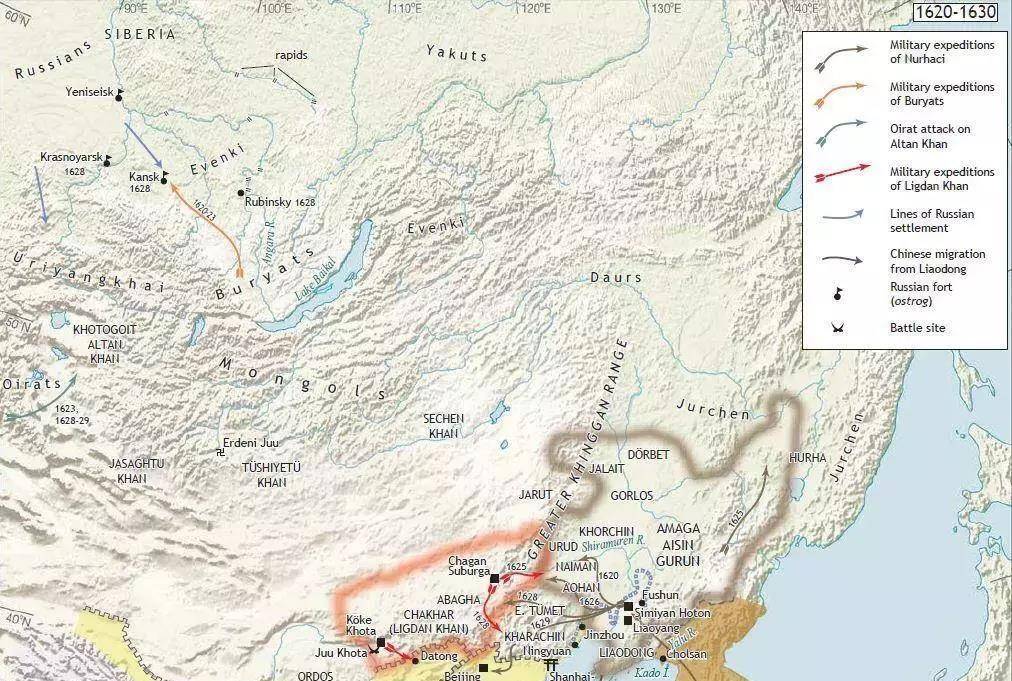

▲1620-1630年间的东北亚,红色区域为林丹汗控制的察哈尔蒙古,灰色区域为崛起中的后金。

“修德安民”固然是不错,但像康熙这样的雄主不会真认为光靠此类儒家的老生常谈就能真正确保边境平安的,那他不需要修长城的自信又从何而来呢?

等到二十多年后的1717年,康熙自己回答了这个问题:

“本朝不设边防,以蒙古部落为之屏藩耳。”“昔秦兴土石之工,修建长城,我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更为坚固。”

原来,在康熙眼中,蒙古就是他的“长城”。依靠对蒙古的有效控制,曾经困扰中原王朝的北方游牧民族南侵的问题,在有清一代可以说被彻底解决了。

然而,曾经兵强马壮、剽悍善战的蒙古人为什么会心甘情愿地臣服于满清统治者,为其打造“满蒙一家”的新帝国呢?从成吉思汗时代到康乾之世,蒙古人的世界经历了什么变化?而“一代天骄”的伟岸身影又会在其清代的子民中间激起怎样的回响呢?

一、不允许有第二个成吉思汗

公元1206年春,铁木真在斡难河上游召开“忽里台”(集会之意),即位为“成吉思汗”(GenghisKhan/ChinggisKhaan),并以蒙古作为“兀鲁斯”(集团、人民之意)之名,称“也客忙豁勒兀鲁斯”,即“大蒙古国”。

自此,一个统一的游牧民族联合体在亚洲腹地诞生了,过去草原上那种部族割据、各自为战的局面一去不复返,在成吉思汗的麾下,每一名蒙古战士都获得了崭新的身份,分享着相同的荣耀。凭借着这股强大的凝聚力,配合以高效的军事组织,蒙古铁骑席卷欧亚、所向披靡。

可以说,成吉思汗既是蒙古国家的创立者,也是蒙古民族的缔造者,通过他的征服事业,蒙古人的族群认同达到了前所未有的高度,即便在之后的漫长岁月里亦罕有其匹。

不仅如此,对于蒙古人来说,成吉思汗更是一代圣主。他创制了蒙古文字,颁布了第一部成文法典《大扎撒》(YeheZasag),为蒙古民族的长远发展确立了坚实基础。

▲元太祖半身像,现藏于台北故宫博物院

可是,再伟大的征服者也毕竟是肉体凡胎,成吉思汗于1227年离世,而他所开创的世界帝国也在不到两百年的时间里分崩离析,消解于无形。蒙古民族重新回到了内亚草原,以部落为单位过逐水草而居的生活,再也没有谁能具备成吉思汗般的才智和勇力把蒙古人统合起来了。

冈田英弘教授指出,满清之前身——女真人努尔哈赤所缔造的“后金国”在白山黑水间的崛起,成为了断送蒙古在北亚草原“天命”的决定性事件。

1635年,继承父业的后金大汗皇太极率军平定察哈尔,而蒙古的末代大汗林丹汗(LigdanKhutugtuKhan,1588-1634)已在一年前病死于逃亡青海的途中。面对声势浩大的八旗铁骑,林丹汗之子额哲(EjeiKhan,?-1661)无力抵挡,不得不与母亲苏泰献上元代传国玉玺向皇太极投降。

皇太极获取元朝皇帝的玉玺是一个十分重要的事,这意味着他可以借此宣示自己一手接过了成吉思汗以来蒙古历代大汗统治北亚的正统。

就在获取元代玉玺的第二年,崇德元年(1636年),皇太极在盛京(今沈阳)登基称帝,建国号“大清”。凭借草原天命的转移,满清在其建国伊始,便拥有了统治蒙古的坚实“法理依据”,这无疑为此后清廷制定出行之有效的对蒙政策提供了巨大便利。

▲皇太极朝服像,现藏于北京故宫博物院

康熙三十五年(1696年),以旋风般速度崛起于内亚的厄鲁特蒙古准噶尔汗噶尔丹(GaldanBoshugtuKhan,1644-1697),其所率领的三万骑兵在具有决定性意义的昭莫多会战中被康熙帝亲自统领的十万清军一举击溃,噶尔丹兵败身死。至此,蒙古人独自恢复成吉思汗遗业的希望完全破灭,到了乾隆三十六年(1771年),随着土尔扈特部的内属,内外蒙古各部全数并入清帝国的版图。

二、多封重建:控制蒙古的政治手段

为了消弭来自蒙古的不安定因素,清廷动用了一整套严密的制度来管理蒙古。全外蒙的最高统治者是只有满族旗人才可充任的乌里雅苏台将军,数量可观的清军驻扎在内外蒙各地,保持军事高压态势。

在政治领域,清代蒙古施行盟旗制,“旗”(和硕)作为游牧民的基本政治单位,其疆界是固定的,因此除非遇到重大灾害,

旗下属民(阿勒巴图)不能越界放牧或自由迁徙。

在内蒙,各旗由朝廷任命的官员统治,而在外蒙,旗的统治权则交给札萨克世袭王公,可是,由于清廷的多封重建,札萨克的权力已大为缩水,无法构成对中央的威胁。

▲清姚文翰《紫光阁赐宴图》(局部),表现了1762年乾隆帝在修缮后的紫光阁设宴款待文武百官、蒙古王公以及平定准部、回部将士的情景

出于笼络蒙古上层集团的需要,清廷对蒙古王公优礼有加,所有札萨克都获封贵族爵位,自和硕亲王、多罗郡王到四等台吉共有十等。为了表示对满清的臣服,蒙古王公每年照例要前往位于承德的热河行宫,向皇帝进贡,皇帝则会回赠一定的礼品,通过这些仪式,“满蒙一家”的概念得到了反复确认。

三、精神诱导:宗教是个杀手锏

除此之外,有清一代对蒙古的控制还渗透到精神领域。

尽管蒙古人的宗教信仰由原始萨满教向藏传佛教转变肇始于元代帝师八思巴,但真正将藏传佛教(黄教格鲁派)根植于蒙古人的日常生活,并建构起完整寺庙系统则是在清代。

仿照藏地“两大活佛”的形式,清廷于内、外蒙分别设置章嘉和哲布尊丹巴两大活佛世系,同为格鲁派在蒙古地区的最高宗教领袖。

与此同时,清廷又全力强化蒙、藏间的传统宗教纽带,并借由“金瓶掣签”等一系列的仪式仪轨将两地的活佛世系和专制皇权勾连起来,以宣示满清皇帝在处理蒙藏事务中最后仲裁者的地位。

譬如,乾隆四十四年(1779年),为庆贺乾隆帝七十寿辰,六世班禅额尔德尼罗桑华丹益希从日喀则扎什伦布寺启程,长途跋涉两万余里至承德参加乾隆的祝寿庆典。

在途中,六世班禅特意抵达内蒙古多伦诺尔,与三世章嘉若贝多吉呼图克图会面。班禅在多伦诺尔停留了八天,引发轰动,据记载,有十多万蒙古僧俗信众涌至多伦诺尔,聆听班禅讲经说法,向他捐献“供养”,接受“洗礼恩典”。

此后章嘉又一路陪同班禅前往承德觐见乾隆帝。这件事生动反映出黄教在清代蒙古社会的巨大影响力以及蒙、藏活佛和满清皇帝间的密切关系。

▲现藏于美国Freer-Sackler美术馆的乾隆佛装唐卡(局部),画面中的乾隆以文殊菩萨形象示人

▲1780年,乾隆帝为迎接六世班禅的到访,在承德避暑山庄北面新建的“须弥福寿之庙”

对于利用藏传佛教作为抚绥蒙古的工具,满清皇帝是向来不讳言的。

乾隆亲笔书写的《喇嘛说》石碑矗立在北京的雍和宫,其中写道:“兴黄教即所以安众蒙古,所系非小······予习番经,不能为此言,始习之时,或有议为过兴黄教者,使予徒泥沙汰之虚誉,则今之新旧蒙古,畏威怀德,太平数十年可得乎?”

在乾隆眼里,内外蒙古的安定局面正是“兴黄教”的最大成果。

黄教在清代蒙古的流行,其影响是多方面的。由于活佛的寺庙系统受朝廷庇护,喇嘛免役免税,还享有各种特权,导致大量青壮年劳动力为了躲避赋役,出家当喇嘛。

到了19世纪,喇嘛人数一度达到蒙古成年男子人口的一半,传统畜牧业由此遭到极大破坏。为了供养不断增加的喇嘛,普通蒙古牧民的负担变得愈发沉重,失去土地卖身为奴的情况屡有发生。而寺庙则以各种形式从牧民手中榨取财富,高级僧侣成了腰缠万贯的特权阶层,社会矛盾不断积累。

四、得偿所愿?一个衰败的蒙古

凭借盟旗制与藏传佛教“双管齐下”,清代蒙古确实实现了“长治久安”,甚而至于,在黄教的巨大影响下,部分蒙古人还真树立起了作为大清臣民的崭新身份认同。然而这些却无法掩盖清代蒙古社会全面衰败的现实。

死气沉沉的寺庙、汉商的高利贷、不断恶化的生态环境、肆虐的传染疾病,一同把昔日生气勃勃的蒙古草原引向贫穷残破的绝境。到了清末,蒙古各部合计人口仅余171万,较清初人口减少了45万。

面对如此处境,成吉思汗又被蒙古人追忆了起来,在他们心中,那是蒙古民族最为强盛和光辉的岁月,远去的英雄一定能再度护佑他的子民度过眼前的苦难。

于是,某种成吉思汗崇拜慢慢在清代蒙古兴起了,成吉思汗被视为天神,一些蒙古牧民会按季节来到高山之上为其供奉祭品,这种仪式往往混杂着萨满教和佛教元素。

▲1874年,身着日常服装的阿拉善蒙古人。

(俄摄影师阿道夫·鲍耶尔斯基摄)

由于黄教在蒙古的兼容并包性,类似成吉思汗崇拜这种异质信仰常常能够被整合进佛教仪式里面,所以清代统治者对其并没有过多干涉。

不过,就像罗茂锐教授(MorrisRossabi)指出的,正是在清代,成吉思汗形象逐渐成为蒙古人团结起来对抗清廷“满蒙一家”论述的有利武器,它更会在20世纪以后,成为蒙古民族重建自身族群认同的强大基础。

有关成吉思汗形象与现代蒙古的奇妙纠葛,笔者会在之后的文章里再为大家详细说明。