伪满洲国娼妓为何屡禁不止?

作者:克勒鸡

九·一八事变后,日寇侵占东北,扶持末代皇帝溥仪建立伪满洲国。

丧心病狂的日寇为了实现其所谓的“满洲新天地”,并消灭东北民众的抗日精神,除了在各方面实施残酷的殖民制度外,社会风俗也不例外,竭力维护甚至怂恿各类旧社会污垢,把整个东北搞得乌烟瘴气,妄图从根本上彻底腐化当地人民。

伪满州国执政就任仪式

(图片来自:Wikipedia)▼

日寇所用手段无所不用其极,女性也在其中饱受迫害。

赌博风靡伪满洲

公开设赌是日本腐化东北民众的第一个手段。

在伪满洲国时代的东北,民间小赌场随处可见,其中往往聚集一帮赌徒,由地头蛇镇守场子,幕后老板则往往是土豪劣绅、警察、基层官吏。这种低端聚赌场所,各地都有,非常普遍,被称为“会局”,专门薅普通百姓的羊毛。

而盘踞其中的赌徒流氓,则把会局当成了自己的家,将其作为稳定的收入来源和精神寄托,完全拒绝参与生产。

伪满洲国的街头▼

伪满政府和其幕后的提线人日本关东军在明面上当然要严厉反对赌博,明文规定赌博为违法行为。但在落地执行的时候,三令五申的事情往往被基层执法者化于无形,因为他们知道当局根本就没打算来真的。且不说这些会局都是有头有脸的汉奸所开,奉天、新京、哈尔滨城里最赚钱的那些大赌场,俱是日本老板在张罗。

最大的赌场就是各地大城市里的赛马场(跑马场)。全伪满最大的赛马场就是奉天国立赛马场,赛马赌马甚至成为了伪满上流社会交际的一种手段。不过这毕竟还是只限于有钱有头脸的人士参与,没打算赚城市中产的钱。

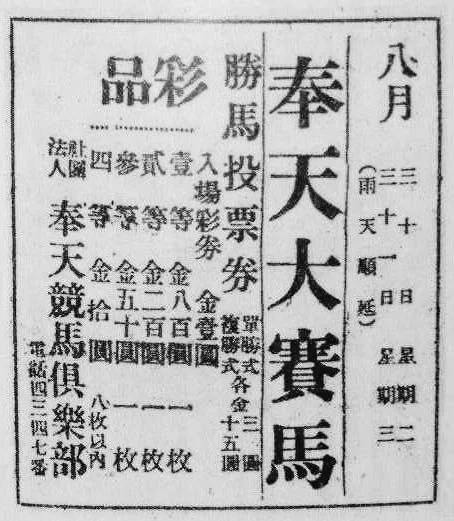

奉天赛马场的广告

入场券的价格都是大多数人付不起的

(图片来自:Wikimedia@ujuiujumandan)▼

不过他们绝不会放过这些中产。到了伪满后期,与会局类似,各主要城市及工矿区均开设有大型赌场。它们经过日本宪兵队和伪满警察机关同意许可才得以开张,伪警察得令对其特别关照。赌场内部配有女招待,开设有饭馆、茶馆、鸦片零卖,甚至理发等铺子,让赌棍在此享受一条龙服务,花光了身上所有钱才扫地出门,堪称一个小型(黑)社会。

伪满洲国北部的罂粟收割

这可观的财源肯定是牢牢抓在日本人手里

(图片来自:Wikipedia)▼

哈尔滨太平桥赌场就是其中最为知名的地标,日均客流量约为2000~5000人次,可谓顾客盈门。赌场中的赌博方式也是纷乱无比,有麻将、扑克、牌九、押宝、转盘、打球等近30种,无论土生的还是东洋西洋的,只要能用作赌博的玩法,这里基本都能找到。参与赌博的人士也是五洲四海皆兄弟,华人、朝鲜人、日本人、俄国人等鱼龙混杂。

哈尔滨大街上俄罗斯人的店铺前,

穿着中国服装、西服、和服的人们熙来攘往

但混杂的人群对于安全也是一个隐患

(图片来自:Wikipedia)▼

然而如此金碧辉煌、设施齐全的赌场,却没有给哈尔滨带来一天宁日。不少哈尔滨市民被人带入太平桥赌场小玩两把,由此走上了倾家荡产之路,由小市民转而为匪为盗,或是为躲债而自杀。你很难指望这些已经走投无路的市民心怀什么民族大义,他们更没有财力和心力去支持中国军民的抗争。

或许这正是日寇支持赌场的目的。

在这种现实下,主管“禁赌”的部门虽然一直存在着,但几乎从未展开工作,丝毫不过问任何禁赌的事务。他们心里也明白,断人财路如杀人父母,断掉上层的财源显然是吃不了好果子的。更何况,他们自己也和赌场有着千丝万缕的利益交换,谁又愿意动真格的呢?

伪满州国治安部,主要目的当然不是搞治安

(图片来自:Wikipedia)▼

这层特别的身份,让它成为了伪满时期似乎看上去最没有实权,但其实不仅清闲而且油水丰厚的的部门之一。

野鸡型封建团体

日本人为了维护殖民统治秩序,千方百计操纵和利用一些旧有的帮会来削弱和泯灭东北民众的抗日精神。而许多帮会为了自己的蝇头小利,发展势力,也乐意与日伪勾结,活动也越来越猖獗,是不折不扣的汉奸。

当时较为活跃的帮会“万国道德会”(“道德会”),于1936年在日本人的操纵下易名为“满洲帝国道德会”,总会设在“首都”新京,各市县乡也均设有分会,相关据点多达8000处左右。

这个帮会的会长、分会长大多是由伪满的大臣、市长、县长所兼任,这说明该组织实质有着半官方的背景。它打着的旗号则是“研究性命、实行道德”,实际上却毫无道德观,是利用封建迷信,通过讲演来传播奴化教育,为日本侵略者服务的组织。

而追溯这个帮会的所作所为,无非是歪曲解读、重新包装“尊孔读经”,使其为殖民奴化服务。这个“道德会”提供的教学内容甚至包括女学,宣扬“姑娘经”“媳妇经”“老太太经”等落后奇葩理论,与新文化运动所倡导的“女权平等”背道而驰,在思想层面对东北女性伤害颇深。

另一个受日本人操纵、控制和利用的帮会为“家理教”,它沿袭自“青红帮”中的“青帮”,其头目也多为日伪政权的上层人物,这一点与“道德会”类似。但不同的是,其还吸收了许多日本人入教(包含伪满的日籍高层),极力宣传所谓“王道乐土”,要求信徒做日伪统治者的顺民,服膺天皇的管理。据相关统计,参加“家理教”的有几十万人。

把自己宣传为一个大家长

实际上是一个靠侵略驱动的军国政权

(图片来自:Wikipedia)▼

除了这两处封建团体,也有另外一些团体同期存在,但它们的本质几乎没有任何区别。这些打着高台教化、道德宣讲旗号的团体,背后干的全是男盗女娼之事,严重破坏了东北的原生社会秩序。

娼妓馆大肆兴盛

随着在伪满的统治日益稳定,日本人又找到了一项敛财方式,这就是娼馆制度。

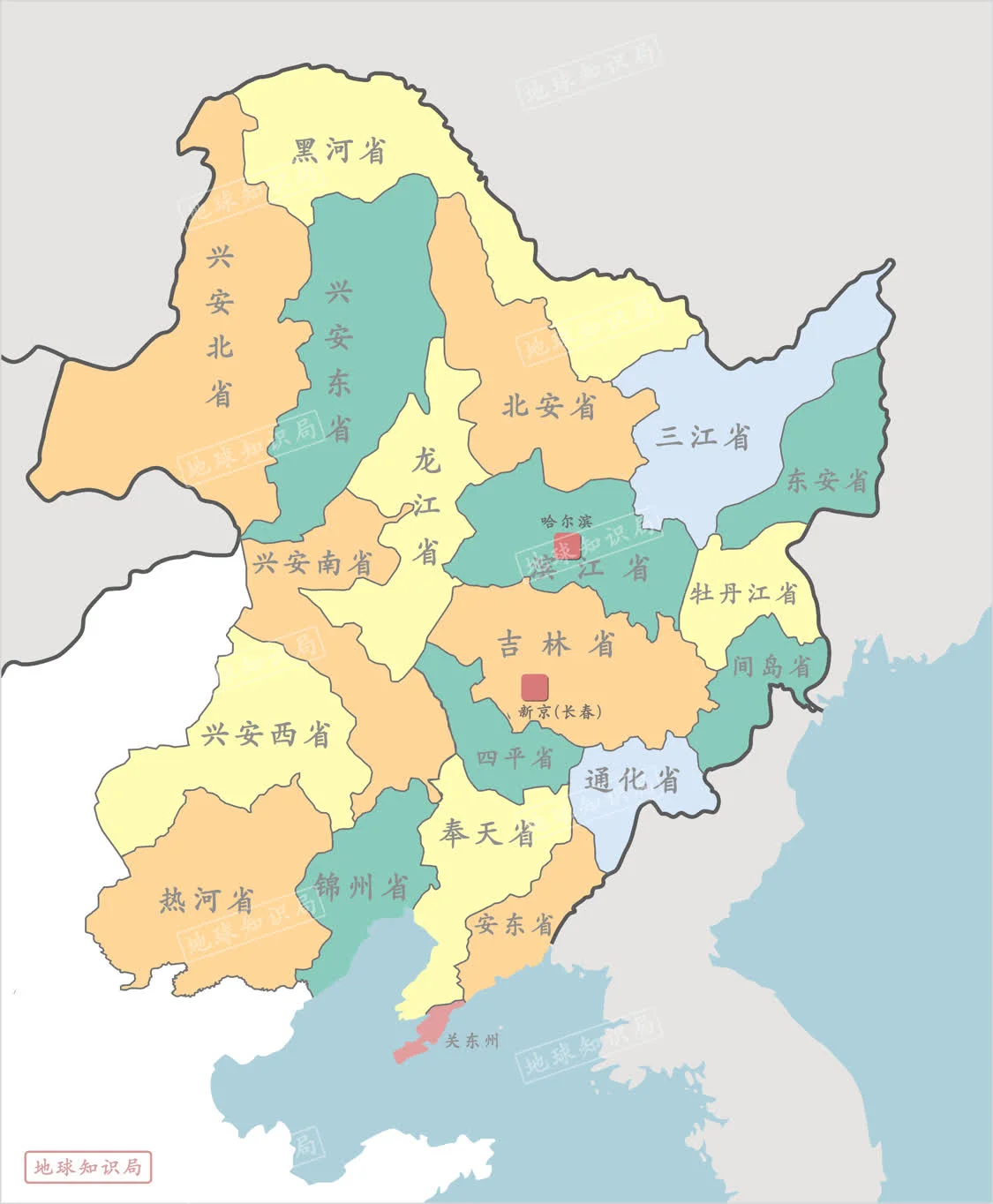

日军占领东北后,为了使东北迅速日化,从国内派来大批军人和文职人员,安排在伪满各层机构中充任具有实权的官吏职员,并在表面上以次长职位隐藏真实目的。

伪满洲国在控制区范围内建立了一套庞大的统治系统

而这套系统还配合一整套掌握实权的日本官僚

事实上是日本帝国的殖民地▼

不过这帮远离家乡、见不到亲人的侵略者高层异常寂寞难耐,日军上层为了安慰这些人以鼓动他们的积极性,便在东北各城市成立了日本人娼馆。

为此,日本关东军表面上儒雅随和地命令一些商人成立公司,实则从日本国内输入妓女至伪满。这一贩卖日本妇女的任务,由日本公司同宪兵队合作经营。宪兵队可是这一活动的最大受益者,其在长春(新京)、沈阳(奉天)、哈尔滨开设了多家具有军方背景的高端妓院,而日方高层为了自己的健康,也经常检查妓院及妓女卫生情况。

这项制度的实施,可以让天皇对部下的工作积极性大为放心。毕竟有着这些本国妓女的存在,天皇的部下可以天天听着小嘴抹了蜜的家乡话辛勤工作。至1939年,伪满各县城到处都有日本人开设的娼馆,其中的服务者很多来自日本本土。据资料记载,一段时期,伪满共有领照妓院550家以上,日本妓女多达7万余名。

在日本人的铁蹄之下,中国女性的命运更为悲惨。

日本人对东北烧杀淫掠,工农业生产遭到严重破坏,广大人民群众穷困潦倒,家破人亡,许多妇女在走投无路之下,只得被迫卖淫求生或是卖儿卖女。由此,各地的本土娼馆迅速发展,甚至许多乡镇也有,造成全伪满妓院遍地的局面。

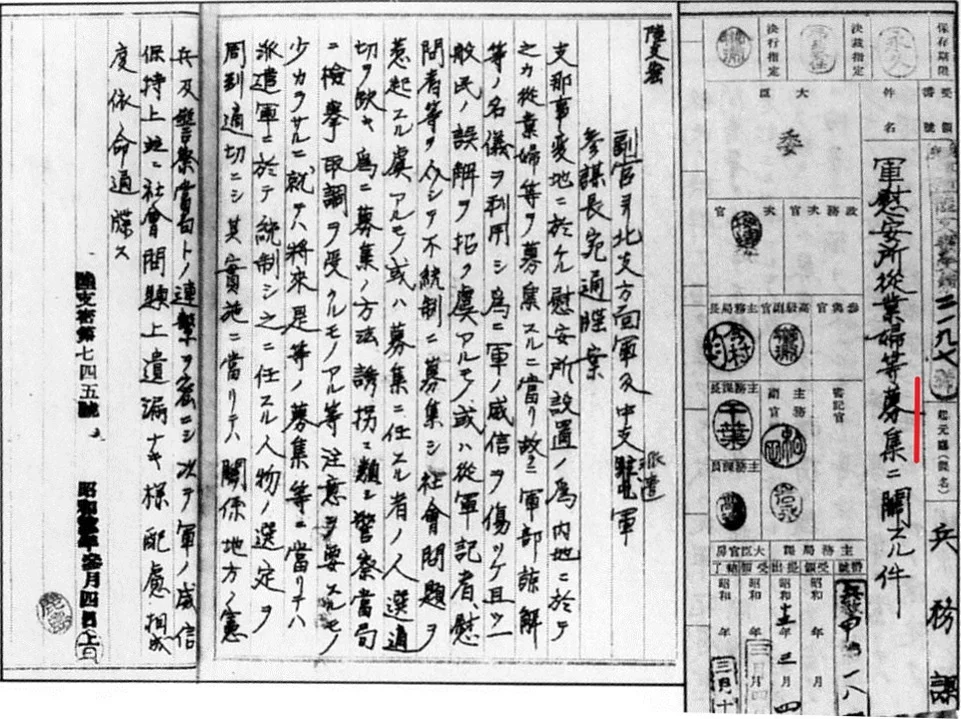

关于募集慰安妇的文件

但被选中的人却不能说不

(图片来自:Wikipedia)▼

各大城市的娼妓业发展情况也极为迅速,“首都”新京“新天地”和“欢乐地”就是一大窝点,其位于今桃源路北侧一带,最终妓女规模发展至近千人,时为伪满一大“名胜”。

哈尔滨则是公娼、私娼两开花,老道外三大窑区(荟芳里、桃花巷、大观园)广为人知,不少男人慕名而来。它更大的特色可能还在于外籍人士。该城本身有俄人数万,常见有俄国女人充当暗娼,收费也比本土女人更高。

奉天(沈阳)的发展更快,但娼馆比较集中,以北市场、南市场最多。其中的北市场娼馆在当时的全东北可是“名气十足”,不亚于关内的八大胡同,尤其以宜春里、藏春里、平康里三条街最为密集。

其次为日本附属地(现太原街南部)、大南门、小北门等地,这些地区虽密度较低,只有十多家,但档次高,市内宽敞,设施豪华,妓女略有文化,打扮时尚,出入者多为汉奸、富商,典型的让达官贵人先来。

慰安所入口上面写着“圣战大捷的勇士大欢迎”

“身体和心灵致敬大和抚子”

(图片来自:Wikipedia)▼

当然日军下层官兵的“需求”也要考虑。日本军事当局为关东军驻扎的哈尔滨、牡丹江、旅大(关东州)等大城市及接近苏蒙边境的前方兵营附近开办“军人会馆”和“慰安所”,通过胁迫利诱手段,从中国大陆、朝鲜半岛和日本本土等地征集大批妇女充当“慰安妇”。

日军沿苏蒙边界修建多处要塞,著名的孙吴要塞就设有4处“慰安所”。这些女性的最终命运非常悲惨,比如1932年日本人在沿乌苏里江修筑的虎头要塞,也设有多家妓院,在日本投降前后,这些妓女被迫与日军一同“玉碎”。

伪满卖淫行业猖獗的危害极大,还体现在日满的政策上。

怕是有去无回

(图片来自:wikimedia)▼

当局的命令,妓女是不能进行生产活动的,且被迫使用各种有害药物,一旦怀孕,就得强行堕胎,对女性残害严重。但由于妓女从业性质不佳,频繁接触各样浪子,很容易染上性病。但在娼馆条件下,少有人会对她们的健康负责,用于消除妇科炎症的抗生素甚至是军队都急需的用品,一般不可能给这些妇女使用。缺医少药的情况下,感染性病的女子只能悲哀等死。

总之,日寇在东北的这十四年时间内好话说尽,但坏事做绝,复活并推动封建社会的各类污垢,毒害东北人民,污浊社会风气。

好在,这一恶劣情况并没有持续多久。抗战胜利,伪满解体,经过解放战争,共和国诞生。解放初期,东北地方政府致力于取缔这些残害妇女的娼妓制度,封闭妓院,并处理掉一些罪大恶极的罪犯。

新生政权为了避免这些女性大批涌向社会,失业人数增加,遂成立新生妇女习艺所等收容教养机构对他们进行改造。经过艰苦卓绝的改造工作,瓦解了在日殖民时期根深蒂固的娼妓制度,纠正了社会风气,维护了公序良俗,也让这些在旧社会被残害的妇女重获新生。

参考文献:

[1]汤克敌.中华人民共和国成立初期东北地区失业治理问题研究[D].吉林省长春市:吉林大学,2013.

[2]刘全顺.对伪满时期东北污浊社会风气的透视分析[J].边疆经济与文化,2018,9:50-52.