通敌巨头LV、Dior、Chanel

2022-11-09

来源: 战甲网 作者:李某正在潜逃

现代人趋之若鹜的殿堂级奢侈品,从诞生到发家,都少不得搏纳粹欢心。我就是喜欢这种来自历史的嘲讽,所以这个系列会存在,会坚持生存。

先不管到底是否真的有这么一个“从根基灭亡法兰西文化”的纳粹计划,但无可否认的是,德国占领当局的确从一开始就不打算保留所谓的“Französische Mode(法国时尚)”。

1939年的德国时装册子。

同一时期,法国的时装指南。

魏玛时期的德国也曾有过蓬勃的时尚产业,是当时欧洲最大的成衣生产国,而且在柏林、汉堡、杜塞尔多夫和慕尼黑等地都有驰名世界的专业时尚培训——这一切都在纳粹上台后大受打击,不符合“纯雅利安精神”的产品统统遭取缔。举个例子:1927年到1933年这段时间的柏林年轻女性曾流行过短发、长裤和中性打扮,结果在戈培尔主导下统统换回长发、裙服和彩妆。

1920年代末至1930年代初期,中性打扮的德国女性并不少见。

纳粹上台后,女装和发型被限制成“必须要体现女性气质”。

说到底,纳粹德国虽不是啥清教徒式社会,但坚决不允许性别界限间出现模糊。

戈培尔认为时尚设计需结合功能性和价值观引导,同时也需体现为德国经济链的其中一环,也因此“符合要求”的德国本土品牌能得到官方的扶持,穿戴国产服饰更是一种受到鼓励的行为。

按道理来说,法国品牌在这种背景下应该进不了德国市场才对,结果却是民间仍有不少人通过黑市购买法制长袜和佩饰,柏林的“上层社会”妇人也依旧穿着法国设计、使用法国彩妆及涂抹法国香水。

随着1940年6月法兰西第三共和国宣布投降,巴黎时尚界的寒冬来临,无数品牌(附带的还有时装杂志)不是被勒令关停就是资产全被强制迁移到维也纳。少数极其具重要价值的奢侈品牌得以保留,但管理层全换成德国人或收益全归德国企业所有。连各学院的服装设计专业都有纳粹加插的“导师”进行“价值观纠正”。

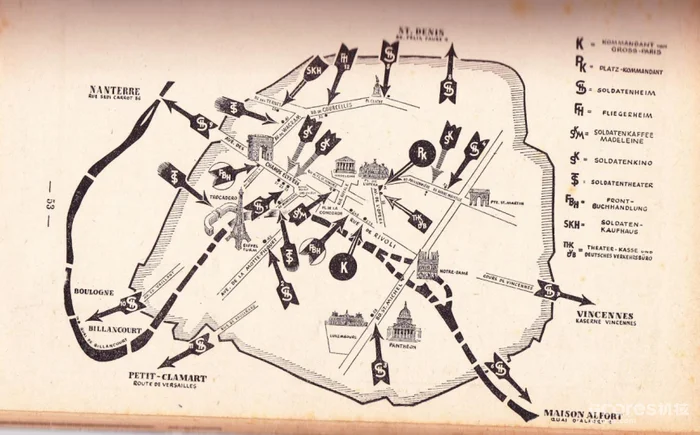

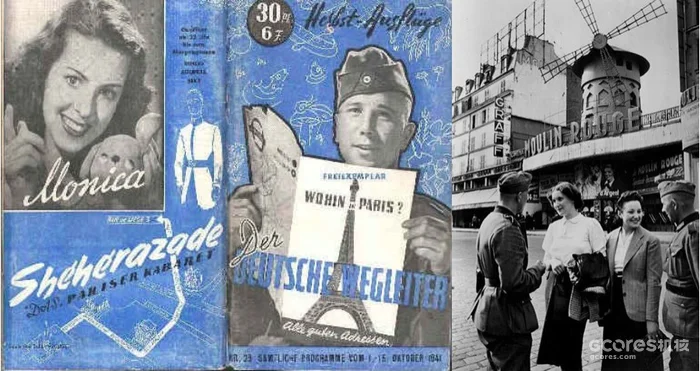

法国投降,巴黎变成了德国军人的游乐场。图为一本供德国军人使用的休假手册,包含了各驻军部门以及巴黎各电影院、餐厅、咖啡店、妓院、旅馆等地点的详细位置。

手册里的地图。

纳粹将搜刮完毕的贵重物品集中于雷维坦商场再运回德国。

产自法国的鞋履依然是颇受德国欢迎的“旅游”纪念品。

巴黎时尚周没了,“春天百货”变成只接待德国人了,沃尔夫·雷维坦(犹太裔富商)的商场被占领军搬空,巴黎女性往日喜欢逛的商业区也全都关门大吉。然而,在维希政权临时用作办公大楼的“公园酒店(Hôtel du Parc)”一楼临街铺面,里面的路易威登专柜照样顾客盈门。

LV:维希政权的“贵人”

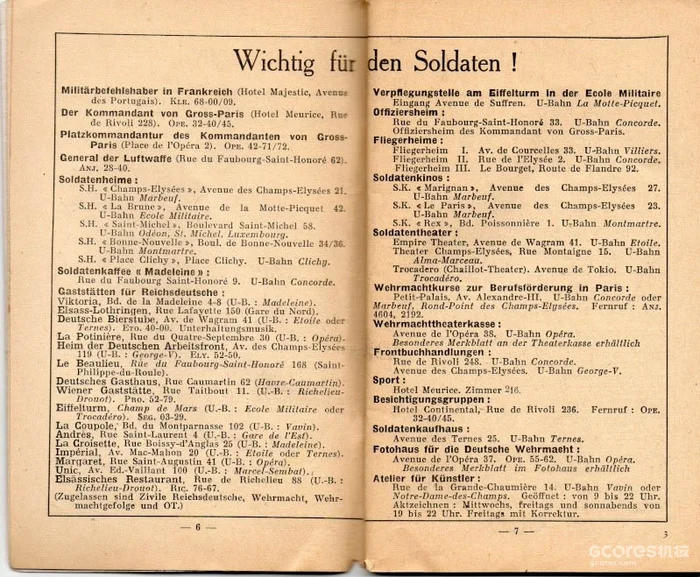

2002年,当品牌史专栏作家Stephanie Bonvicini前去LV总部咨询该公司二战期间的事迹时,得到了“1930年到1945年间的记录全不幸于1968年被烧毁”的答复。

听起过于巧合对吧?Bonvicini就是这么觉得的,然后她开始积极走访,好不容易才见上威登家族经历过二战的唯一在世成员,贾斯通·威登。据后者所说,1940年法国投降时负责公司业务的是路易的长孙亨利。

之后,“全巴黎的盖世太保都在咖啡店见过他”。

1931年的LV广告。

披露LV与维希政权联系的Stephanie Bonvicini著作。

在亨利掌管公司之前,LV最大的订单一直来自军官——订制马鞍、军官长靴、个人储物箱、餐具收纳箱、手套,应有尽有。20世纪上半页的法国一直以“欧洲头号陆军大国”自居,LV的订单简直多得数不完,赚得盆满钵满 。

“公园酒店”。

菲利普·贝当在公园酒店内的办公室。

结果马奇诺防线不攻自破,法军仓促应战了三个星期就全线崩溃。亨利为了能让公司继续保持盈利便主动跟维希政权的要员打好关系,就像电影《辛德勒的名单》开头般,投入了不少钱、酒、美食和奢侈品。

贝当果然很照顾自己人:有了维希政权的庇护,LV得以在公园酒店的底层开店,而原先在此处做生意的 Van Cleef & Arpels(知名首饰品牌)则被德国人吞得连骨头渣子都不剩。为表谢意,亨利特地命人开厂生产各种奉承贝当的手工艺品,包括有贝当画像的摆件、装饰以及2500尊菲利普·贝当半身像。

LV制造的贝当胸像。

注意其背后的“Vuitton”厂标(右图)。

以上故事只在传记《Louis Vuitton, a French Saga》里简单提到,所占的篇幅也不长,但足以让整个法国朝野震惊。事后,LV的发言人表示,虽然书本里所描述基本属实,但对于亨利·威登与维希政权的来往描述得太夸张了。

当然,LV至少还有一定程度为自救而不得不为之的理由,想他们这样做的法国时尚品牌绝不止一家,又比如——

香奈儿:代号“F-7124”

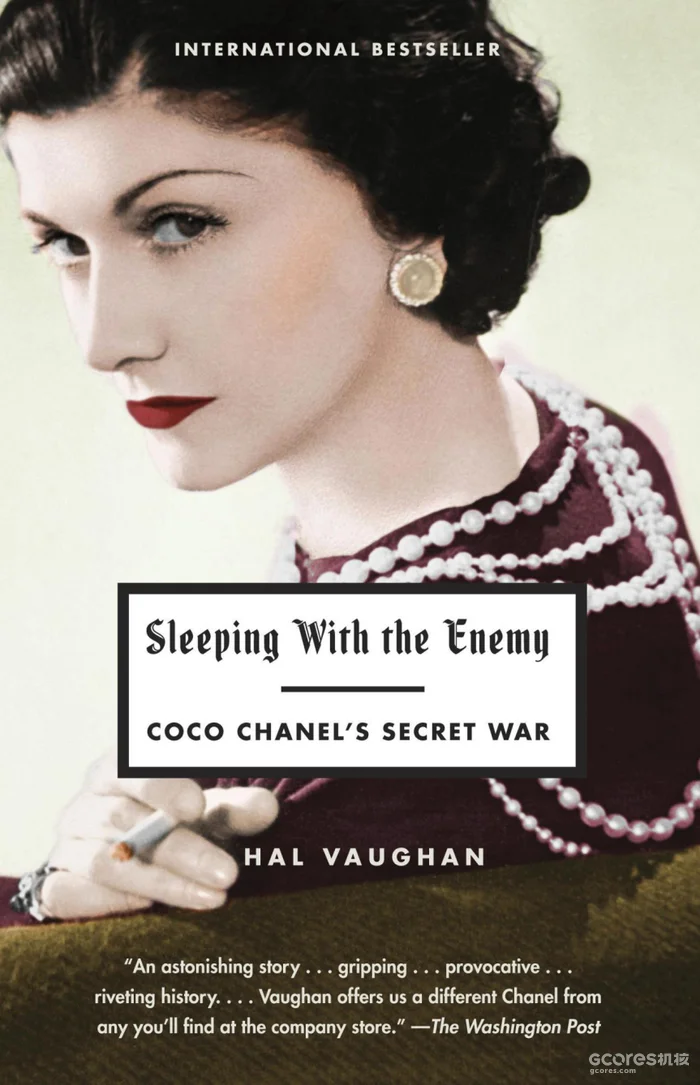

Hal Vaughan著作:《与敌同眠,纳粹间谍可可·香奈儿》

加布里埃·香奈儿(或更为人熟知的,“可可·香奈儿”),1883年出生于一家济贫机构下属的育儿所内,11岁时丧母,然后一直在孤儿院内生活到成年。

从这一刻到她进法国时尚界崭露头角的日子间,没有人确切知道到底发生了什么,即使面对传记作家和访问者,香奈儿给出的答案总是不一样或经常性前后矛盾。

香奈儿(中)曾与丘吉尔有过接触,纳粹一度希望能借用这一层关系向丘吉尔施加影响。

二战结束后,法国民间不止一次传言香奈儿在德占时期投敌,有人目击她跟德国人经常性进行亲密接触,批评她借纳粹之手铲除竞争者的人更不在少数。面对种种指责,香奈儿均表现得十分镇定,俨然一副“你们除了流言外还有其它证据吗”或“老娘怎么干用得着你说三道四”的态度。

这些指控大多出现在1950年代。这时候的法国正在试图修补二战留下的伤痕,戴高乐政府有意忽略诸多针对通敌者的举报,很多真的犯过严重通敌罪行的人(例:协助纳粹围捕法国犹太人的前维希内政部成员莫里斯·帕蓬)要到1980年代才被清算。

于是乎,当人物传记研究者Hal Vaughan试图了解香奈儿的二战经历时,他决定找相对可靠的资料来源——英国的战时情报归档。结果让他大吃一惊,香奈儿所做的不仅仅是“跟德国人在同一个枕头边吃早餐”那么简单,她根本就是纳粹军情机构“阿勃维尔(Abwehr)”的间谍,纳粹给予前者的代号为“F-7124”。

香奈儿在巴黎丽兹酒店的阳台。

1939年,香奈儿决定到巴黎的丽兹酒店长期住下。一年后,这家酒店变成了德国驻西欧空军的指挥部大楼。

严格来说香奈儿并不关心政局或谁在台上,但她长期以来认识了不少要人,其中包括跟德国人关系不错的Louis de Vaufreland男爵(同时是一名双面间谍),正是后者帮她在纳粹占领下的巴黎有机会参加各种社交活动和免受战时物资短缺导致的拮据。

Vaufreland当然也有着自己的打算:他重视香奈儿的社交天赋,利用她的影响力可更容易拓展人脉。例如在1941年的西班牙之旅中,Vaufreland和香奈儿一起在当地笼络持纳粹主义同情倾向的人,再把这些人选引荐给德国情报部门作渗透英国或瑞士洗钱之用(参见制造伪钞的“伯恩哈德行动”)。

也是在这段时间内香奈儿跟一名为Hans Günther von Dincklage 的纳粹宣传部官员打得火热,甚至乎希姆莱曾考虑过让香奈儿作为第三方向丘吉尔传达劝降信息(这能有用就怪了……),结果正是因为她和Dincklage的关系早被英国人看破而作罢。

“芦腾西亚”酒店,德占时期是纳粹军情机构的巴黎指挥所。

那么,香奈儿是否真的有利用纳粹铲除自己的竞争对手?不一定,但就算她没主动提出类似的要求,纳粹本身就已经把法国的时尚产业毁得差不多了。但是因为她跟德国人相处得不错,她名下的产业在整个二战期间得以保留,战后便成为法兰西时尚界少数存活、并能迅猛发展的招牌。

1945年,经逮捕而又受英国方面求情得以获释后,她在Vaufreland的叛国罪审讯中上庭作证。战后的法国官方坚决不透露香奈儿跟德国人的事情,甚至把她说成站在同情抵抗运动和反感纳粹的立场上。

按照丘吉尔的说法,香奈儿“的确没有造成任何实质性的损害”,只是相比起那么多为法国抵抗运动作出牺牲的女性,法国官方给到的说法难免让人觉得有些不公。

“曲线救亡”的Dior

二战之前,法国小年轻克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior)还只是个小有名气的设计师,当时也不存在什么Dior专柜。

年轻时的Chrisitian Dior

战后,Dior成为了时尚界新贵,如今无人不晓。

迪奥在1937年曾是著名设计师Robert Piguet的学徒,二战爆发后受征召入法军后勤部门,接下来又很侥幸地避免了前线作战并在1942年退伍。

他渴望重回时尚界,但当时的法国基本已不存在什么所谓的“时尚界”了,除了少数几个靠做定制服装的老店存活。这里面,迪奥选择了吕西安·勒龙(Lucien Lelong),后者是全巴黎最受德国人欢迎的资深裁缝。

吕西安·勒龙。

给德国人做生意并不是毫无风险的事,哪怕是给他们做服装:法国抵抗组织号召一切形式的抵抗,不管是卖食品的还是卖衣服的,与德国人的交易一旦发现还是很容易被贴上通敌者标签。

迪奥结果发现自己的业务根本不是啥时尚设计,而是在原材料极其有限的情况下将就着给德国军人修改衣服,不然就是给他们的家属和女眷定制裙子。老实说,这很符合迪奥的强项:在Piguet旗下工作时他就学会了如何用最少的物料表现出最好的效果。

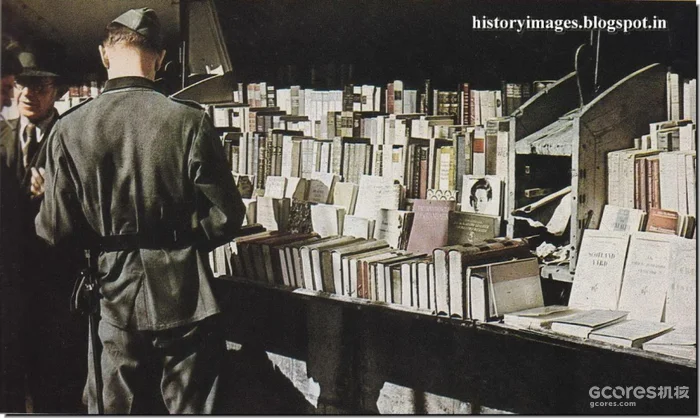

在逛书摊的德国士兵,整个巴黎也只剩德国军人有购买力可言。

德国占领下的法国服装同样要走注重功能远超造型的路线,连维希政权也敦促仍在营业的服装店尽量造一些“让女性看起来更具贤惠气质、更具有母性外表”的服饰。也因此衬托得迪奥的设计更突出,更受德国军官的夫人们青睐,生意和收入比同行们更多。

因衣帽店越来越少见,1942年起的巴黎女性开始流行用头巾代替帽饰。

战后,克里斯蒂安·迪奥辩称自己是对所有客户一视同仁,并主张自己是在为保留法兰西时尚的火种努力。他表示自己当年如何支持勒龙跟德国方面对质以制止法国时尚界被进一步破坏的行经。可事实上法国当时的“时尚界”早就被德国人破坏得七七八八,加上战时的法国纺织品产量严重不足,纳粹当局实质上并没有任何斩草除根的想法。

1949年,Christian Dior站在自己的第一家门店外。

不管怎样,当时法国的同行们几乎都在挨饿,就只有迪奥赚得风生水起——这场面换任何人去看,都难免会有些想法。所以当1947年迪奥终于以自己姓名作为招牌开了属于自己的店铺,并且还大张旗鼓的推广后,便得到了两极分化的评论。

法国历史学家Patrick Buisson更直斥其发家过程为“不折不扣的通敌行为”。

写在最后

首先,我得为上期“百年老店的黑历史”结尾做一点纠正:在搜集本篇的资料前,我以为自己会读到一个“知名品牌借侵略者之手铲除竞争者”的故事,得到的却是跟自己预想的很不一样的情况。

对于法国人、尤其是巴黎人,纳粹占领时期是一道很难无视的伤痕,即使是时尚服饰这样看上去人畜无害的话题,一样有着屈辱般的切肤之痛:整个巴黎的普通女性想在黑市找一双新袜子,都得先想想用多少香烟或者食品进行交换,还经常遇到坐地起价。

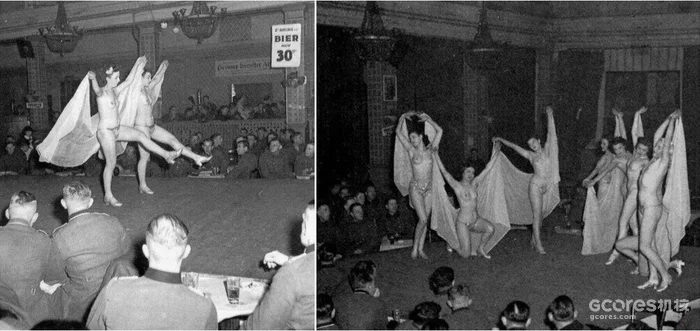

而那些带着太太出来定制衣服的德国军官们,给的是最低的价格,得到的还是(本已条件十分困难下所能得到的)最优质服务。“同样是上午带着眷属逛时装的德国军官,到了晚上就会流连于妓院”(Paul Callan,“Fashion Houses that Dressed the Nazis”),在虚假的好客中无视来自这个国家人民的强烈敌意。

1941年版德军专用巴黎游玩指南的封面,当时的巴黎在士兵眼里依然像个度假去处。

在“Bordelle”内观看脱衣舞的德国官兵。

但讽刺的是,等到盟军解放巴黎后,巴黎市民纷纷上街把愤恨投射在“通敌者”身上——但不是上文提到的三家时尚巨头中的任何一家,也不是维希政府里的大小官员,而是那些做过德国人生意的普通商贩、裁缝店以及跟德国人有染的女性……

这个不用说了吧?《兄弟连》里也对这种画面有所反映。

写到这里,我真不知道到底是这三个品牌的历史黑一些,还是法国人本身的历史黑一些。