为了活下去,她们请求医生杀死肚子里的孩子

作者:Origami

一单破碎又污秽的毛毯,一双满是血迹的手,一个呱呱坠地的婴儿。开宫口、接胎、剪脐带,几年里这些动作她重复了一千多次。没有麻醉、没有工具,没有无菌环境。她将孩子高高举起,头顶的琼楼升起残破的白旗。虚弱的母亲、疲惫的医生,依偎着襁褓里的婴儿抱头痛哭。

她知道,与其他婴儿不同,这个孩子可以活下来。她再不用像以前上千次那样,在母亲的请求下亲手将孩子杀掉了。她是妇产科医生,也是这里的囚犯。她是残杀无数孩子的罪孽,也是这些妈妈口中的圣人。

改编电影《集中营的呐喊》截图

只要还在从医,我就善爱世人

吉塞拉(Gisella Perl)的从医之道并不顺利。她生于一个标准的犹太家庭,虽然家境殷实,但商人父亲一直反对她抛头露面做一名医生。医生在回忆录写道:「我还记得当时父亲愤怒的面孔,他说我如果成为医生就会背叛我们的信仰。」

为了平息父亲的质疑,吉塞拉当着全家的面,向自己的宗教祈祷书发誓:「我在这本书上发誓,无论生活在哪里,无论在什么情况下,我永远都会是个好人。」看着女儿如此坚决,父亲松口了。

吉塞拉如愿来到当时的医学圣地——柏林学医。那时的柏林学术氛围堪称清明,各路大咖云集。吉塞拉在这里顺利成为一名妇产科医生。

吉塞拉是极其稀少的犹太妇产科女博士(改编电影截图)

当治好了第一位患者后,吉塞拉用第一笔从医收入买了本新祈祷书。她没有忘记当时的誓言,并将那段话又一次记录在祈祷书上,还刻上父亲的名字——这是女儿送给父亲的礼物和对当年理解的感谢。

「虽然当时我和父亲的联系较少,但我还是想把第一次治愈病人的喜悦和患者给予我的感谢分享给他。」

此后的生活岁月如歌,吉塞拉结识了另一名医生相恋结婚,育有一子一女。虽然战争的阴霾已经在逐渐笼罩整个欧洲。但吉塞拉夫妇还是能凭借医术挣扎着经营一片净土。

「在柏林,他们不让犹太人从医,我们逃到回家乡匈牙利。后来匈牙利法西斯打砸诊所,我们躲在乡下勉强度日。但只要一家人都在,日子总是好的。」

据说在回忆录的手写稿里,这行文字上布满泪痕。人间温存已戛然而止,后面的文字将充斥残忍:

「1944 年 3 月,纳粹的盖世太保来了!我们没能逃掉。 」

「我的女儿不见了!我找不到她,他们像装猪猡一样把我们塞进铁皮车。」

「听旁人说,这里叫奥斯维辛,我找不到丈夫和儿子。但丈夫说我们终会在耶路撒冷相遇,有希望就不会害怕。」

那天,她看到了一本熟悉的祈祷书,上面写着父亲的名字。书,躺在毒气室里。吉塞拉抱着父亲唯一的遗物,泣不成声。

当怀孕成为最大的罪孽

如果没有意外,吉塞拉也将和父亲一样,被送入毒气室然后炼成尸油肥皂。

但随着希特勒的「死亡医生」曼德勒来到这里担任首席医疗官,吉塞拉必死的命运改变了。为巩固自己的权柄和元首的宠爱,曼德勒一直致力于证明雅利安人种是世界第一种族,为纳粹世界观提供了科学依据。虽然残杀了无数犹太人,曼德勒却对曾经的师姐吉塞拉青睐有加,准许她以囚犯身份继续行医。

因囚犯标记,在医生中吉塞拉待遇最差(改编电影截图)

但哪怕吉塞拉成为集中营医院的医生,她依然饱受欺辱。德国同事抢走了吉塞拉的医疗包,除了妇产科外还塞给她最脏最累的活儿——给被施暴的犹太人善后。一把小刀、几卷绷带、一袋盐巴,是她全部的行医手段。

每次纳粹将男男女女圈在一起、肆意凌虐后心满意足地离开,吉塞拉就会默默进来。用绷带包扎伤口、用小刀挑除碎牙、用胶带绑定断肋、用盐消毒血肉模糊的下体。就算她用尽全力,死在她怀里的人仍不计其数。当吉塞拉无能为力时,她只能唱着祝词,让怀里不成人样的躯壳带着对明日的憧憬渐渐僵冷。

但即便如此,吉塞拉仍在用全力救治每一个人。当囚犯被告知要抽血检测时,她偷偷用自己的血样替代(检测出传染病的人会被当场烧死)。党卫军会定期用毒气清理医院的病人。吉塞拉则半夜偷偷将一些患者送回营地。她还用自己所剩不几的医疗配额去申请维生素,以治疗犹太儿童因营养不良的短暂性失明。

「没有吉塞拉医生,我早就被强奸致死。」这是一位名叫「 B 女士」的奥斯威辛幸存者对吉塞拉的回忆。

然而,吉塞拉的一举一动早已被恐怖源头曼德勒看在眼中。他指派给吉塞拉一项新任务:检查每一位犹太孕妇并直接向他报告。

曼德勒告诉这位妇产科医生,出于人道主义,这些孕妇将被送到另一个营地,在那里她们会获得额外的食物和牛奶。但很快她就发现了真相:有一天,吉塞拉从火葬场附近办公回来,偶然看到那个营地她亲手送过去的几个孕妇正被法西斯用棍棒殴打并放狗撕咬。当纳粹糟蹋够了,那些孕妇就被活生生扔进焚尸炉里。

吉塞拉一直认为自己是杀了这些孕妇的凶手(改编电影截图)

「那一刻我明白,怀孕成了这里最大的罪孽。」这位妇产科医生暗暗发誓,这座奥斯威辛集中营再也不会有孕妇了。

为了让她们活下来,我杀死她们的孩子

吉塞拉想明白了一个道理,纳粹的目的就是种族灭绝。这里的新生婴儿已经不算人了,只是曼德勒手里的实验材料和另一块尸油肥皂。生下孩子,是一尸两命。哪怕孩子被藏起来也养不活:纳粹不会给新生儿哪怕一块饼干。但如果孩子不见了,母亲还有可能苟活于世。

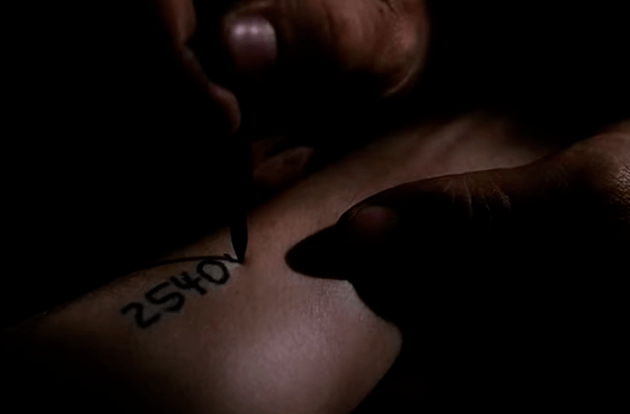

被凌虐致死的孕妇(YouTube 视频截图)

从这时开始,这位妇产科医生做出了选择:只要发现有妇女怀孕,就想尽办法将孩子堕掉。因为没有药物进行流产,她只能对怀孕早期的妇女腹部猛烈锤击,让其终止妊娠。

每天晚上吉塞拉都在自己负责的病房偷偷进行流产手术。其余空闲的时候,她会从营房里偷偷溜走,在集中营的各个角落里帮助孕妇堕胎。由于没有任何医疗器械或麻醉剂,吉塞拉在奥斯威辛集中营狭窄而肮脏的铺位中结束了无数胎儿的生命。而这些犹太囚徒们也在极力保护这位妇产科医生。他们经常节约下自己每天配给的饮用水,给吉塞拉做完手术之后洗手用:没有医疗资源供给,吉塞拉连无菌环境都不能保证。某些时候孕妇由于怀孕期太长,无法进行流产。吉塞拉不得不用刀刺穿羊膜囊并手动扩张产妇的子宫颈来引产,在此情况下早产婴儿几乎立即死亡。

有一天,她分娩了一个名叫 Yolanda 的女人的孩子。因为产妇之前于别的病房治疗肺炎,当转到吉塞拉手里的时候已即将临盆。在法西斯众目睽睽下,吉塞拉没法做任何手脚。

两天后,她听到风声纳粹又要拿母亲和孩子进行活体实验。在 Yolanda 的哀求下,她只能选择直接杀人:

「我将温暖的小身体握在手中,亲吻她光滑的脸庞,抚摸着柔软的头发,然后将她勒死,抛尸在火葬场前的尸体堆里。」

电影里吉塞拉用石头猛击着孕妇的肚子(改编电影截图)

手上沾满上千婴儿的血,尽管犹太囚犯都说吉塞拉是在救更多的人。但午夜梦回,她无时无刻不在煎熬中惊醒:

「我总能梦到我被串在蛇杖上吊死,不管如何,我都违背了希波拉底的誓言。」

1945 年,纳粹战败。吉塞拉逃过了集中营最残酷的一次清洗后活了下来。后来她一直徘徊在德国拼命寻找家人的下落。但最终等来的却是两个晴天霹雳:

她的丈夫在解放前夕被纳粹泄愤杀害。而她的孩子则早已在尸骨堆中无处辨认。吉塞拉在绝望中服毒自杀。

是法西斯的帮凶?还是无数人的救命恩人?

上帝似乎并不想收走她的灵魂,吉塞拉最后被抢救回来。睁开眼后,迎接她的就是审判。

战后,孑然一身的吉塞拉旅居美国重启生活。在纽约她试图重新获取医疗执照,但却遭到了百般阻挠。

最先向她发难的就是宗教人士。在某些大教派眼中,无论何种情况,堕胎都是道德上的罪过。纽约一位当时甚有名气的医师更是对吉塞拉公开指责:「这是一场没有理性和道德依据的婴儿屠杀。不管它的背景是邪恶的纳粹裹挟还是善良的医生人性。」

在纽约部分医生的排斥和压力下,吉塞拉被美国移民局带走调查。虽然吉塞拉是集中营中的囚犯,但书面资料显示她仍然是纳粹正式聘用的医生。法庭质疑她是否只是出于地位和待遇的追求而故意杀害婴儿。他们认为从另一角度来讲给健康的产妇进行一千多次流产本身就是种族残杀。

而除此之外,吉塞拉也引起了医学伦理学上的辩论:为了拯救一条性命,医生可以选择终结另一条生命吗?这是否违反了「不伤害」原则?

就在美国法律界和医疗界莫衷一是时,一批集中营幸存者站出来力挺吉塞拉。

大屠杀幸存者 Jeff Heinrich 发表了一篇有关集中营的文章(《大屠杀:匈牙利妇女在奥斯威辛集中营的奇迹般诞生》)记录了奥斯威辛集中营内和婴儿有关的惨状:

「奥斯威辛集中营的犹太妇女能够怀孕,但他们的婴儿几乎都会被纳粹抢走并杀害。 我们秘密进行着流产活动——这对母亲来说是一项挽救生命的措施,如果妊娠明显,母亲很容易被清算 。」

相关文献 1

诸多此类的证词确定了吉塞拉确实是出于救人的目的进行流产手术。而伦理学上的讨论也渐渐明晰:

在集中营那种人间炼狱下,用正常的伦理道德观无法评估吉塞拉的功劳与罪孽。伦理学家 Hans Meyerhoff 在著作《简单人类寓言》中研究了吉塞拉堕胎的道德含义。他认为在这种条件下讨论在道德上是对是错没有意义。

他在文章中写道:「这是道德的灰色地带,我们没有资格以正常的框架去圈定她。」

此外,吉塞拉对集中营执医生涯的叙述在所有细节上几乎都与苏联审判的另一位集中营内科医师的法庭证词相同。种种证据下,美国时任总统杜鲁门签署了一项特允法案,可让吉塞拉留在美国行医。

吉塞拉如愿在纽约西奈山医院做妇产科医师,成为不孕症治疗专家。从 1955 年至 1972 年间,医疗界发表的 9 篇阴道感染领域论文的第一作者或合著者都有吉塞拉的名字。

可以查到相关文献 19 篇(pubmed 截图)

2003 年,吉塞拉医生的事迹还被改变成电影《集中营的呐喊(Out of the Ashes)》面世。当然这些都是后话了。

一生坎坷的妇产科医师终于在晚年得到了上天的善意,已垂垂老矣的吉塞拉找到了自己的女儿:当年战乱时一家人失散,小女儿被一家非犹太人收养得以幸存于世。

最后的岁月里,吉塞拉和女儿抱着父母、丈夫和儿子的骨灰定居在以色列,「我们终于在耶路撒冷相见了。」

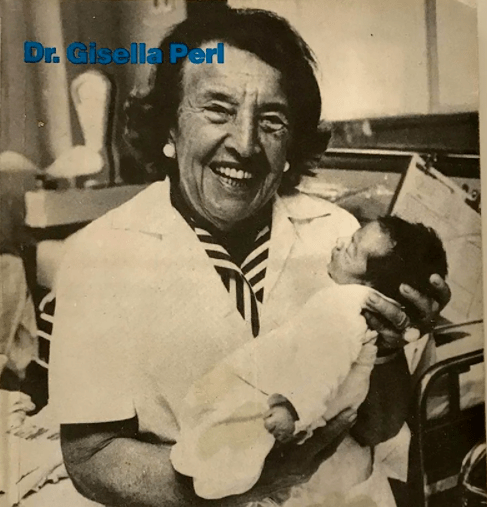

直到 88 岁逝世前,吉塞拉都还在一线进行着分娩。进入分娩室前,她都会先停下来祈祷:「上帝,你欠我一个生命,一个活着的孩子。」

晚年的吉塞拉医生(YouTube 视频截图)

而每临犹太祭日,数百名被吉塞拉拯救的妇女则会聚在一起,跪拜在她的墓碑前:

「谢谢您,我的医生,我的恩人。」

参考资料:

[1].Chelouche T. Some ethical dilemmas faced by Jewish doctors during the Holocaust. Med Law. 2005 Dec;24(4):703-16.

[2].Weisz GM, Kwiet K. Managing Pregnancy in Nazi Concentration Camps: The Role of Two Jewish Doctors. Rambam Maimonides Med J. 2018;9(3):e0026.

[3].https://www.nytimes.com/2003/04/13/tv/cover-story-entering-the-gray-areas-of-survivalist-morality.html