太平天国时期江南乡村民变的人员构成及权力结构分析

作者:刘晨

【摘 要】19世纪中叶,社会动荡。在江南乡村,以抗粮抗税抗租为主要类型的民变多发频发。从19世纪40-50年代的道光咸丰时期,到60年代初太平天国统治时期,民变愈演愈烈。从人员构成上分析,与前20年间清朝统治下的同区域民变相比,太平军治下民变的领导形式、领导者和参与者的身份属性既有前朝传统的延续性,又有战时太平天国自己的特殊性。就权力结构而言,知识分子通常在民变中拥有关键性地位,农民虽构成参与主体,也是民变的基础身份,但不宜夸大农民在民变中的决定性意义。我们很难建构土地因素、人地矛盾与农民参加反抗之间直接的因果联系。通常是迫于环境和生存压力,以及接受外界利益诱导两种情形的结合促使农民广泛地参与抗争。从国家治理的角度讲,官僚集权体制下难以调解的官民矛盾,仍旧是该时期较大规模民变频生的一股重要推力。

19世纪中叶,清王朝内忧外患。这是皇朝转衰,千年变局的关节。处动荡时代,民变频率高发,种类繁多1。本文统计了自道光二十年(1840)鸦片战争始至同治三年(1864)太平天国败亡止,江南乡村发生的174起民变,并以咸丰十年(1860)太平军席卷江南划分前后两个时段,进行比较研究和定量分析。江南民性素称温和,也部分趋于反抗,说明处此社会环境下的某些群体已经到了难以忍受不得不反的地步。故以该时段该地区为个案,有着典型意义2。

根据太平天国时期的时代特色,综合民变领导者和参与者的社会地位、从事职业、知识层次、存在状态各划分标准,对相关史料记载的人物常见身份类别进行归纳和分类。大致有如下几类:士阶层是指举人、贡生、监生、生员、革生、武生、童生等群体。边缘层是指无功名之儒生文人(正在读书应试的儒生,无功名的塾师、医生等)、庶民地主、庶民富户等群体,介于士民和平民之间。从明清时期到晚清、民国,由于社会经济的发展和社会结构的变化,士阶层对地方社会资源和权力的垄断被新兴群体突破,边缘层在传统社会秩序的稳定和延续方面扮演着积极角色。游民层在社会上代表了一个特殊而广泛存在的阶层3,本文是指无稳固职业,史料未标明其他身份的群体,比如莠民、奸民、刁民、无赖、流棍、地棍等,流民、饥民、灾民、难民等(4)4。此外还有“农民”“工匠”“商贩”等阶层。在区分各阶层的具体身份类别时,只好认为“士阶层”、“农民层”、工商业者等阶层与“游民层”有着相对稳定的界限。这不会对民变人员构成的量化分析造成绝对影响。因为“游民层”的主体仍是其本意的身份属性,史料对民变人员游民身份的指涉也多以其本意为主,含混不清者是少数。又,这里不是严格的阶层区划,可能存在身份类别重叠,各身份类别之间的界限本就不决然稳定,有的人可以实现身份转换,有的人兼有多重身份。所以仅就在记载民变的史料中常见的人物身份类别,观察哪些可以归入该群体,不刻意强调身份类别的重叠部分和阶层界限。尽管记载民变的历史文献对事件领导人和参与者身份背景的描述存在局限,但是初步统计的结果呈现的趋势和比例在符合这一时期主要史料反映的社会发展基本走势的情况下,仍有助于加深对该时期民变宏观状况的了解。

一、领导人和参与者的量化分析

据本文统计,咸丰十年以后太平军治下江南乡村的民变计70起,其中由士阶层和边缘层作为事件主要领导者的比重最高,占民变总数的24.29%。因边缘层作为士阶层的延伸和扩展,两者间的界限存在交叠。实际上,史料记述对此很少区分,如咸丰四年(1854)五月,安徽黟县抗粮事件的领导者为“各乡绅董”,史料没有说明“绅董”是否具有功名(1)5。鉴于晚清以来“士绅”内涵的模糊性,较可靠的方法是认为这次事件是由士阶层和边缘层共同领导。再如,咸丰十年十二月,常熟昭文西北乡民众反太平军掳掠的行动,史料虽没有记载领导者的身份,但事件明显由前一日(十二月二十日)太平军“穿陈益芳去”而起。陈益芳的身份是富户或是有声望者,《庚申(甲)避难日记》的作者(蒙馆老师)称其家为“黄莺沙陈家宅”,太平军“烧其门橽烘火”(2)6,陈姓或在“边缘层”中。陈某被掳之事刺激到同等身份地位的人,他们感到生命财产受到太平军威胁,因此可能也是边缘层成员首先倡议行动。至于领导者有无功名,是否士子,史料没有提及。又如同治元年(1862)二月,浙江秀水民众上书抗争的例子,乡人联名上禀军帅30余次,请求严惩掳掠士卒(3)7。“集体上书”是传统时代“士变”的主要形式之一。当然边缘层因具备文字书写能力,也可以领导上书,且事件本身波及范围较广,无法排除边缘层成员的领导。所以不妨把民变的士阶层领导者和边缘层领导者合而为一,作为知识分子群体看待。那么在太平军治下的江南乡村,除去不明身份的民变领导者,由知识分子领导民变的比例占24.29%,远远高于游民层(8.57%)、农民(8.57%)、商贩(2.86%)。

平民层领导民变的比例合计为20%,低于知识分子领导民变的比例。这证实太平军治下江南乡村民变领导者的主体是由士阶层及边缘层文人构成的知识分子。一方面,这符合传统时代地方社会关系网络的基本特征,知识分子比平民层更适合、更有责任担负维护地方利益的职责;另一方面,作为纳税人和土地拥有者,他们的利益在战争中首当其冲遭受冲击;再者,作为刚刚从旧社会结构中分化出的群体,他们的反抗行动说明现有社会结构不稳定,至少在共同经济利益方面他们还未完全认同新政权。

太平军据守江南前20年间,同区域的104起民变的领导者,身份比例略有不同。除去不明身份的民变领导者,游民层作为主要领导者的比例占民变总数的35.58%,居首位,远高于知识分子(17.31%)和农民(3.85%)、工商业者(3.85%)。该时期民变领导者的主体是游民层,或与鸦片战争后20年间游民层数量激增有关。这些人大多数依附于城乡经济寻求生存,他们逐渐成为社会不安定因素。而太平天国战争对江南社会经济冲击巨大,同时增加了社会流动,游民层在各阶层中流动性较强。由于太平天国实行对城市军事管制的政策,限制了这部分群体的生存空间,乡村地区社会经济条件不及城市,亦饱经战乱,不是游民层首选的依附渠道,迁避外出和流动是他们战时优选。太平天国乡村基层政权对游民层的吸收和利用也可能造成游民层领导比例下降,没有离开故土的游民层选择依附或投效太平天国牟取利益不失为上善之道(1)8。

19世纪40—50年代,江南知识分子领导民变的比例占民变总数的17.31%,高于农民和工商业者领导民变的比例或两者比例之和。可见知识分子在民变的领导和动员中发挥了重要作用,并且保有较高的主动性和积极性。比太平军统治时期比例低,说明太平军治下知识分子参与民变的积极性增高。但太平天国统治时期知识分子在民变中的领导地位和他们领导民变的量不能作为“绅权”扩张的表现。一方面,他们本来在传统地方社会事务中掌握主动权,领导民变是由他们的客观条件决定的;另一方面,正是因为他们的权利被压榨或形成利益冲突,知识分子才被迫出面抗争,抗争的目的是维护既得利益或要求合理权益,权力展现和扩张不是第一位。但知识分子主动领导地方武装,造成地方军事化,影响政治权力对地方社会的控制,则属另类情况(2)9。

两个时期农民和工商业者领导民变的比例均较低,特别是工商业者在两个时期领导民变的比例均不及5%,显示这一群体在民变中的积极性不高或相对保守。通常情况下,只有在自身利益遭受直接损害时,如捐费多、非常规勒派等情形,工商业者才会挺身而出。典型的案例是咸丰十一年(1861)五月十二日,嘉兴新塍商人反太平军勒派的罢市行动,“因长毛施天燕索金子三百五十两,新塍不能供故也”,直接激起商人们前所未有的愤怒(3)10。与三四十年后辛亥革命前商人群体自觉抗争意识的增强明显不同,传统时代真正由商贩铺户主动领导罢市的例子鲜见。商人罢市,有的是他们害怕受战乱波及而歇业闭店,《花溪日记》常见“罢市”之词,“长安、海宁二月廿六日罢市,嘉兴三月初一日罢市,俱迁逃一空”“湖州、长安等处复罢市”“当门紧闭罢市”“花溪闻风亦逃亡罢市”“因捉船闹事……罢市皆走”“掳人罢市,渐掠乡里”(4)11。这些是商人的紧急应对。还有商人偕同卷入民变的情形,如咸丰十年,宁波鄞县抗税罢市行动波及千人以上,“一日街上喧哄,市民焚香,候考棚(团练公馆)外者不下千人。市民跪禀为巡夜索费,坊保带同乡勇向市中铺户强取巡费,街民不服,相率闭市”(5)12,商人的行动比较明显地附从于市民(市镇之民)。

工匠和商人一样,在传统时代领导民变的事例不多,据统计仅有1起在太平军治下工匠参与的民变。除非直接关涉生计,工匠才会被迫出来维护自身利益。工匠和商人的自觉抗争意识薄弱是长期以来传统社会结构模式以及由此形成的集体心态造成的。毕竟在两千余年的小农社会中,他们不是统治阶层关注的重点。传统社会结构在近世经历大变局后,社会经济的发展、工商阶层比重的扩大、思想的解放、新式行业组织的形成,促生20世纪初联合罢工、联合罢市、全国串联式的工商运动,这种现代的特殊性在仅仅30多年前的咸同兵燹时期没有丝毫映现。

19世纪40—50年代,江南民变领导者身份类别比例的显著变化是游民层领导民变的比例超过知识分子而跃居首位。这可能是鸦片战争后江南地区社会结构变动造成的。经太平天国战争,太平军治下民变领导者身份类别的比例重新回归传统时期的常态,即知识分子为领导主体,平民层次之,游民层又次之,反映了该时期民变领导形式、领导背景具有传统的延续性。但这一“常态”也仅是针对太平天国统治时期和江南区域而言,不具全国范围的代表性。

就主要参与者的事件数分析,从两个时期民变的总体情况看,农民成为事件的参与主体,构成基础身份,两个时期农民作为主要参与者的事件比例均在85%以上。以农民为主体的平民层在参与者事件数的比例中占绝对优势,他们在民变中单独提供士阶层、游民层均无法提供的人力资源和体力支持。可以说在整个运动发展过程中,农民的付出是最多的。两个时期各阶层作为主要参与者事件的比例分布大致相同,农民作为事件参与者的主体,其次依次为知识分子、游民层、工商业者。唯一存在的明显差别是在太平军治下的民变参与者中,“市民”群体异军突起,其作为主要参与者的事件比例为25.71%,超过知识分子和游民层(均为10%)。这里的“市民”是相对于居住在乡村的“村民”“乡民”而言的“市肆之民”,史料记载主要指居住在市、镇的“镇民”“里民”,不是像欧洲社会那样随同资本主义经济发展起来的拥有市民权的“市民阶层”。

在19世纪40—50年代,江南乡村民变之主要领导人与参与者的身份类别中,妇女、僧道、会党等构成的其他身份类别比例不小,作为主要参与者占6.73%,作为主要领导者占9.62%。妇女作为事件的主要领导者,往往被官府视作男性的怂恿而不予追究。在咸丰六年(1856)嘉兴桐乡饥民攫食的集体行动中,还能看到妇女领导者的身影,“妇女幼孩千百成群,以为殷户莫可如何,长官亦难禁止”,最后官府“择为首之妇女惩办一人以警大众而此风遂息”(1)13。在太平天国统治时期,几乎未发现类似群体作为事件的主要领导者或参与者:僧道有悖于太平天国宗教而被明令禁止;会党被同化收编,或自行其是,或与太平军敌对;妇女人口大量流失。但余治的《江南铁泪图》绘有一幅“携孤觅食节妇呼天”图,妇女可能还在咸同兵燹时期难民、饥民、流民抢米坐食等集体行动中扮演一定角色(2)14。

二、知识分子在民变中的领导角色

在多数案例中,知识分子作为主要领导人,农民作为参与者的主体,两者组成相对稳定的联盟格局是保障民变有效动员并取得良好预期的前提15。

知识分子对经济生活的变化较为敏感,因为他们可能受到的压力和攻击是双向的。其一,更有可能作为有产者,特别是粮食的直接拥有者,因之常在文献中被记作“产户”,他们会在抢米暴动、饥民攫食、流民闹赈和佃农抗租运动中成为直接遭受攻击的对象。凡以业户、富户为抗争对象的案例均说明了这点。其二,更有可能作为土地拥有者和法定纳税人,在政府试图增加财政收入的时候,他们又往往表现出积极的抗官性。类似在夹缝中求安的处境在战争时期显著,使太平军治下的知识分子表现出较强的攻击性。这是为什么太平军治下时江南知识分子作为主要领导者的事件比例较太平军据守江南前20年间有较大回升并跃居首位的一个重要原因。知识分子在民变中的双重角色使他们通过长期实践积累了丰富的处理地方社会事务的领导能力、应变经验。一般情况下,知识分子在事件中拥有的关键性地位绝不仅是由于他们具有动员或指挥运动的文化知识,还有赖于他们对官场情况的熟识以及在长期斗争实践中形成的斗争技巧。正如萧公权所说,对抗现存政权体系的“叛乱”取得不同程度的成功所具备的条件之一是“运动得到绅士和文人提供的有力领导,他们为运动带来组织和技术”(1)16。太平天国时期也常见知识分子领导民众反抗清政府的案例。咸丰三年(1853)太平军进军安庆,皖北各地“土匪蜂起,肆行抢掠,千百成群……其中兼有生监武举为首,拒捕杀人,良民惊扰”(2)17。粤西湘南一带,“有一阶半级者,即怙势与官抗,官不敢言催科事”(3)18。

失意的知识分子,由于在科场和官场的抱负未得到全部满足,对政治和社会现实的不满情绪高涨,与处境相对较好的知识分子相比,他们在社会运动中更可能挺身而出担负领导角色。一是因为他们同样具备领导民变所必须的文化知识——尽管知识技巧可能不够成熟,社会位阶还不够高;二是因其感于前途黯淡、进身无望的苦闷与愤慨,较易转化为对现实政治的敌视。英国驻上海领事密迪乐对当时失意知识分子的观察颇具代表性:“所有在省试落败的人均是无官阶的平民,他们与从未取得生员身份的数以万计的功名候选者,所拥有的可付诸实践的文化能力与当政官员无异。其中许多人冒着失去功名和遭受制裁的风险,扮演职业性煽动游说者的角色。这些人常为私利威胁和牵制地方官府。”(4)19一旦这些人在民变中发挥作用,预期成功的可能性愈大。太平军治下的江南地区由士阶层和边缘层文人领导的民变案例均获得不同程度的有效动员或得到令人满意的结果。常熟东乡王春园领导的抗粮“从者千人”,“四乡闻风来聚,二万余人”,规模庞大。王春园的身份是“医士”,但他“百亩田产”(5)20,又与监生绅董钱伍卿有交,绝非普通医生(6)21。事后王姓虽向常熟太平军当局请罪罚银,但“一图竟霸不完粮,乡官亦无奈何,终寝其事”(7)22。同治元年(1862)正月,台州太平县有“新河匪徒王玉兰聚众千余,将赴乐清,先经县城肆掠,城中大惊”,乡绅林振扬率乡民阻抑,监军林少筠飞禀台州守将李尚扬将王玉兰部调走。林振扬的身份是清朝武生(8)23。

传统时代知识分子的失意,主要是由政治系统的输入和输出失衡所致。清政府通过限制生员名额,以减少知识分子支持的输入。但随着清代人口数量激增,平民上升或知识分子晋升的渠道被进一步阻塞,出现知识分子恶性壅塞的现象,“宿学硕儒,砥行立名,踸踔而不得进,终于褴衫席帽,赍恨入棺”(9)24。有学者统计1850年代经县试到会试的最终录取率仅为1/6000(10)25。有限的名额及地域配额不公加剧科考竞争,严重限制原本基数庞大的士子队伍垂直流动的政治空间,这在人文锦绣的江南地区特别突出。此外,科场舞弊“相习成风,恬不为怪”,“以故虽素负文名之廉官,取中亦鲜有佳卷,其精神全注条子故耳”(1)26。清代中叶以后政府为筹备军饷,广开捐纳,“凡贡、廪、增、附捐银五千者,赏给军功举人,一体会试。监生曾经录科已取者自必文理通顺,亦应准其报效。其平人捐银三百两者,赏给军功附生,归入学册,准与科、岁等考”(2)27。时人评说:“目今仕途壅塞,捐班捷径,小人拥挤,贤人屏退,其故何也?盖士人多贫,益发无力趋附。”(3)28“异途”入仕之门大开,对安命于科举,寒窗苦读终生无悔的士阶层特别是贫寒子弟尤其不利。从这个层面说,人们通常认为的科举制度的“平等精神”确实值得质疑。科举式微、科场腐败必然加剧士子仕途困厄,取得功名或跻身仕途的希望渺茫又进一步促使他们利用自己的优势牟取私利,最常见的形式是包揽钱粮词讼,或与官互斗,或与官同流。19世纪中叶,江南地区领导和参与民变的知识分子的文化背景基本符合这一类型。

造成知识分子失意的另一种情形不是生员名额过少,而是过于冗滥。生员名额过少堵塞知识分子晋升渠道,生员名额过多则会直接产生生员入仕瓶颈,如宋代重文抑武格局下的士子泛滥。两种情形束缚的对象层次不一,范围不一,但都是在遏制纵向的政治流动。太平天国推行低门槛的科举实践,天京会试“准举、贡、生、监、布衣一齐入场,不拘新举子,亦借求才之意,诱进群儒”(4)29,“无论何色人,上至丞相,下至听使,均准与考”(5)30,“无虑布衣、绅士、倡优、隶卒,取中即状元、翰林诸科”。不仅选录标准宽泛,录取率也极高。甲寅年(1854)湖北乡试“入场未及千人,取中者八百余名”(6)31。同年安徽乡试“应试者二十七县,中举人七百八十五名”。乙卯年(1855)江西湖口县试,“十人取九,其不取者,贼谓有妖气”(7)32。丁巳年(1857)安徽乡试,仅潜山一县即“中伪文举人八十四名,伪武举人七十三名”(8)33。辛酉年(1861)钱塘、仁和县试“一榜尽取无遗”(9)34。同年庐州全府考中翰林一百四十余名(10)35。同年常熟、昭文县试,“试士多贡、监生员,共一百四人”,“常熟取进谭可大等廿五人,昭文取进吴载尧等廿五人”,录取比约占半数I1。壬戌年(1862)桐乡县试,乌镇、罗头等处共有考生二十余人,“取进十九人”I2。同年常熟、昭文录取范围竟扩大到“除不完卷者皆取进”I3。与清代科举制对应试者的残酷淘汰比,太平天国“宽进”的人才选拔实践体现出了文化关怀和平等精神,但却难合实际,因为保持政权有效运作的官员数量毕竟是相对稳定的,太平天国在广施恩惠的同时,还面临着数量庞大的新兴士阶层的政治安置和经济开销问题。

太平天国前期通过科举取士获得的文人几乎全部进入政权系统为新政权服务,具体职务多为虚衔。《贼情汇纂·伪科目》记:“会试元甲三人,取中者为状元、榜眼、探花,封伪指挥职。次甲无定数,取中者为翰林,封伪将军职。三甲亦无定数,取中者为进士,封伪总制职。”所封官职尚属中等,但冠以“职同”字样则为虚职。具体工作基本是从事文书制度、宗教生活和教育事业的建设。《贼情汇纂》记甲寅年(1854)新士子派充教育官,“安徽乡试掌考官为伪天试状元武立勋,无副。湖北乡试正掌考官为伪翼试状元杨启福,副掌考官为翼试榜眼张友勋”。也有“先生”专司军中宗教教育和生活,“及充先生者令新掳之人诵习赞美天条书及一切伪书”(1)36。《金陵癸甲纪事略》记新科士子派充文书官:“杨在田,伪翼殿尚书,湖北人,伪天试翰林”,“傅少阶,伪殿前诏书,湖北人,伪天试会元”,“胡仁魁,伪殿前诏书,湖北人,伪天试翰林”(2)37。还有士子在天京担任高级教师,“令通文理者教习读该逆所撰妖书”(3)38。虽然他们中也有人做到某殿尚书、簿书这类中等官职,但所在部门大多数是无实权的文职机构。当然也有部分读书人因得上司宠信参与地方民政事务,如《贼情汇纂》记“胡万智者,以伪育才官分踞湖北兴国州,自称天试进士,在伪东殿训读,授是职,大概如教习而位较尊,间亦任事”,“池州、黄州两郡,有天试翰林亦在于该处持印理民务”(4)39。这种情况少之又少。且太平天国战事倥偬,地方政务悉委军方,民务官如乡官一样,多数扮演服务者和执行者的角色,实权难以衡量。

在太平天国前期,太平天国政权系统中的知识分子一般在基层充当书手、先生性质的掌书、书理职务。稍有才具者可能会进入天京诏书衙、诏命衙、删书衙等文职机构,有向诸王上书谏事的权责。如癸丑年(1853)八月,安徽望江军帅保举生员龙凤翴,龙氏父子“至江宁上书洪逆,不下数万言,内引周武、汉高为比”,“大约劝其勿浪战,婴城固守,以老我师,分股出掠,以牵我势,用安庆为门户,以窥江西”。谏书颇合兵法,然洪秀全不以为意,批寥寥数字曰:“周武、刘邦是朕前步先锋,卿知否?”龙某不解所谓,“授伪承宣职”,“送入诏书衙学习”。从此销声匿迹。龙凤翴的命运或许代表了当时进入太平天国政权系统的知识分子的命运,就像张德坚所记,“既至江宁,皆使入诏书衙,任以佣书之役,或徒困辱之,终不得美职”(5)40。即使是文书制度建设的核心,在前期也都局限在陈承2)、何震川、卢贤拔、曾钊扬、李寿春这些“老兄弟”中,新科士子难有染指的身份。

太平天国后期由于政权建制冗叠,以及领导层处理外交、宗教文化和社会事务增多的需求,大量读书人作为专职“书手”“先生”“秘书”的角色被强化,充斥在政权系统的边缘,与政治晋升基本无缘。辛酉年(1861)太平天国中央政权颁布改革科举的《钦定士阶条例》,其中明确规定“京试元甲职同指挥;二甲首名传胪,职同将军,国士、威士职同总制;三甲首名会元,职同监军,达士、壮士职同军帅。省试约士、猛士及各郡提学拔取之杰士均职同师帅。至提学每年所取之俊士、毅士俱职同旅帅。郡试贤士、能士职同卒长。县试秀士、英士职同两司马。乡试信士、艺士职同伍长。俱免差役”(6)41。但“职同”“恩赏”之类的前缀使官职地位大打折扣,基本没有实权。太平天国后期吏治腐败,滥施爵赏,寒窗苦读名列三甲所得监军官衔却早已由守土官沦落为乡官一级,根本无法满足新兴士阶层的政治需求,而“俱免差役”的特权却为士子干预和包揽地方社会事务提供了机遇。不但政治上无所依归,到后来太平天国甚至直接取消天京会试考中达士(进士)留京的特权,辛酉年(1861)天京会试,常熟考中文进士三人,武进士六人,“防后来试士裹足,不令留京”(7)42,他们只能返回故里,命运未因高中皇榜而有较大改观。

在前后期都存在的现象是部分军中或地方当局的先生因服务于文化素质低劣的官员,他们“为之设策献谋”,“撰拟机密禀奏”而“与知军事”,“渐至柄用”,“似可渐操其柄”,甚至部分将官“悉任掌书裁处”(8)43。像安徽桐城秀才鄷谟甲寅年(1854)考中安徽乡试举人,命为西里军帅,“占民田、毁庙宇”,权倾一域(1)44。嘉兴陡门守卡太平军将领鲁某常出师于外,“其先生姚姓握重权”(2)45。新阳廪生孙启楙考中解元,“立解元公馆,引进其弟正斋名启榘者,为贼招致本地人为伪官,如军帅师帅旅帅之类,乐于从事者不少”,获得部分人事权(3)46。常熟曹敬原为廪贡生,虽未受职,但“把持贼事”(4)47,后考中太平天国博士(举人),民间称为“长毛绅士”(5)48,能“片言使狂寇回心,一乡德之”(6)49。汤氏记常熟文弱书生俱作“先生”,“饶有权柄”(7)50。但军中或官府中部分士子弄权的现象不能代表知识分子在太平天国的政治地位,他们在个别地方、个别队伍中受尊重、握实权、逐私利,仍然不能获有相应的官职和法定权力,他们的权力只是其服务对象的临时性委托。

总体来看,尽管由于战争规模的扩大和元勋阶层的削减,常规用人需求日益增加,部分知识分子间接参与军机不可避免,但在太平天国覆灭前的政权系统中,知识分子的从属者和执行者的一般性角色仍在强化,仕途晋升渠道的壅塞并未因功名量额的增加而缓解。所以,过去高度评价的太平军中读书人优厚的物质待遇和人格尊重不足以说明知识分子在太平天国拥有较高的政治地位。于是便可理解对太平天国抱有强烈好感并冒险亲赴天京建言献策的容闳为何不肯接受太平天国“义”的高等爵位,在改革建议未被接纳,以及认定太平天国无法革新复兴中国甚或不能成功的根本原因中,也包含了他知道“待遇”和“权力”在太平天国是两个完全不同概念的心态因素。同样出身草根的书生黄畹(有学者考证为王韬)在致逢天义刘肇钧洋洋数千言后的悻悻离去,说明他也认识到太平天国难以赋予一介儒生施展才华的权力。当时的太平天国中央政府尚且事权不一,又怎能寄希望于一个管理苏州民务的地方军事贵族呢?

在社会分化中倒向太平天国的知识分子不但没有因太平天国相对优厚的物质关怀而打消诸如政治偏见、文化隔阂的戒备心态,浓厚的社会失落感又使他们在新政权建设中消极怠工或极尽敷衍。有史料称,获得功名或散职的文人无所事事,常吟诗作赋以消遣时光,“江宁、扬州才士被掳者最多,逆党肆虐,目击心伤,不敢明言,往往托诸吟咏,甚至以香奁诗为寓意者”,其中有“文章岂为科名设,气节都因衣食移”之句寓指文人对参加太平天国科考表示悔意。还有“文弱之士苟且偷生者暂图目前温饱,亦断不肯为设一谋,且有故意写字讹别者”(8)51。亦有借诗讥讽而不惜性命者,有上元附生为洪秀全撰写寿联“一统江山七十二里半,满朝文武三百六行全”,遂被杀(9)52。

对考中进士仍不给官职、不令留京的知识分子,他们的失落失望可想而知。咸丰十一年(1861)十一月,36名常熟士子联名投禀控诉乡官师帅朱又村贪赃浮收是太平天国知识分子政策弊端的集中体现。这36人中有3名为天京“天试”考取的新进士,其他33人为未中进士的举子。此次事件的领导者是太平天国士阶层中较高等级者,他们在地方上影响力较大,以致“城帅过听谤辞,定粮三等”,“朱又村之局几岌岌其殆,上赂下馈,费及几千,向所剥削,惜亦无多”,不但常熟当局主将出面办理,朱又村也得到应有惩罚。这些新举人在赴天京会试前即已表现出追名逐利和牵制地方的心态。辛酉年(1861)六月,钱桂仁邀新举子作“鹿鸣宴”,“共四筵,人浮于座,而举子以登第之荣起抽丰之见,乡官虽送贺仪,心犹未足,动欲强索陋规,不知办公之苦”,九月“天试”归来,他们“回籍包揽词讼,阴图局规怂人捏浮收之弊”,遂有十一月之“士变”(1)53。其中内含士子之“私利”,及其与太平天国基层政府的私怨,但这不影响此次变乱在“公利”方面的正义性。咸丰十一年二月,常熟、昭文反对浮收勒捐的斗争,迫使昭文监军钱姓“下乡宣讲道理,压服人心”,王市“自旅帅以下,率领耆老乡民数百人,绕立台下听讲。贼心欢悦,以为向化,奖誉伪官,以诱士民。自后民渐肯完粮,四乡亦稍静息”。常熟太平天国当局宣讲道理的主要对象是“士民”,那自然是由知识分子领导这场民变(2)54。同年六月,常熟陈塘坝的斗争也是反对乡官浮收,文生唐清如及其侄被关黑牢,罚银百两始得释放(3)55。同治元年四月,嘉定、太仓士子领导的“烧乡馆、杀土官、戕卡主”的民变也是因“苛粮起衅”(4)56。据上述案例,知识分子在地方上扰乱社会秩序大多由于经济利益被地方政府侵害,他们对官府浮收特别敏感,而问题可能也与他们政治地位和经济权益的不匹配有关。

失意的知识分子回到地方参与地方行政,他们虽然没有直接成为太平天国政府官员,实际已进入太平天国政权系统或身处系统边缘。又因太平天国人才机制难使人尽其才,知识分子与太平天国之间的政治壁垒严重限制着他们垂直流动的政治空间,逐渐减少支持输入,双方互动削弱,影响政权系统运作。还有一方面是在太平军治下缺少类似私塾、书院性质的知识分子自修素养和约束道德的文化场所,而当时的知识分子在思想上又很难认同耶儒杂糅的教义,这就进一步限制了太平天国与系统内部知识分子的文化对话空间,也增加了引发不安定因素的可能。这里的情形还仅是就消极敷衍者而言,还有一些知识分子变消极心态为积极行动,编造口传(歌谣、诗词、谚语)或文字作品丑化太平天国,把自己的亲身见闻抑或道听途说渲染加工后传播给大众,不自觉地成为太平天国政治对手的宣传工具。地方社会对太平军先天恐慌的心理一定程度上与知识分子的信息传播有关。咸丰三四年间“诸匠营”“百工衙”工人的集体逃亡与知识分子的鼓噪动员不无关系,这些机构原本就是“士绅富人多来隐于此”(5)57。咸丰四年天京张继庚间谍案,有大量知识分子、军官或士兵被张继庚及其同谋说降叛逃。由此可见,失意知识分子的消极作用极大,也说明知识分子与太平天国貌合神离的关系给“天国”潜伏有严重隐患。

三、作为“参与主体”的农民阶层

农民阶层因为人数众多且多数身强体壮,又由于其较低的社会地位、文化水准和身处较恶劣的经济环境,他们习惯性地接受其他社会地位、文化和经济背景比其优越的阶层领导,为集体行动提供最基础的人力和体力支持,所以农民阶层几乎成为每一次民变不可或缺的参与者。但是,农民阶层在民变中的重要性不能因其不具主流领导地位而被低估。

太平天国统治时期,民变由农民领导的典型案例是咸丰十一年昆山县珠溪镇农民张德勤、徐秀玉领导的抗粮。张德勤的身份类别,记载事件始末的光绪《昆新两县续修合志》仅称其为“义民”,未明确说明,但他肯定不具知识分子身份。《昆新两县续修合志》载:“德勤慷慨负气,闻人谈古今忠孝辄悲感呜咽,及奸邪害正则目眦尽裂,两颧发赤,击案大叫,人以是笑而侮之。”见其文化水平不高,常为人欺侮,社会地位不高,而乡官师帅程某“素无赖”,早先“与德勤不相能”,为青浦郅天福“搜粮”至德勤家,以之为“粮户”,德勤更像是小自耕农出身,拥有少量土地。徐秀玉与德勤比邻而居,身份类别也可能是自耕农(6)58。两位可能出身自耕农的平民在这场事件中表现勇敢,组织人众,将乡官程某及其党羽尽数殴毙。被俘后二人死不肯跪,被处以火烧酷刑,“絮裹其身,灌油焚之珠溪城隍庙中,足焦灼,骂益厉,及胸腹爆裂,始绝,观者无不涕泣”(1)59。张德勤、徐秀玉的事充分展现了农民领导者勇敢无畏的精神,也说明农民阶层一旦转换角色成为领导者,他们也会有高度的责任心、进取心,甚至以牺牲自我的献身精神去实现运动的价值。但不得不指出,这起民变并没有取得预期抗粮不纳的效果,以惨烈的结局草草告终。事件的规模充其量不过数十人,根本没有良好的社会动员。在尽毙程某及其党羽后,“乡人虑后患咎德勤曰:‘贼再至,吾属无噍类’”,张德勤只好以“公等且避,贼至吾自当之”的话宽慰乡民(2)60。民变的失败只能从农民领导者的自身素养和领导技巧寻找根由。

当然这仅是一般情况,也有农民单独领导民变获得成功的案例。咸丰十一年十月,无锡设总仓厅于四城门外,代业收租,“因照足额,以致各佃户聚众拆毁而废。后归各业自行到乡收租,大抵半租而已”(3)61。足额收租显然无损于业户利益,事件很可能是由佃农领导和参加的。

过去在论证农民参加集体行动的原因时,常把农民反抗和土地要素紧密结合起来。太平天国战争前,江南地区社会生态的一个重要特点是人地矛盾尖锐,即清代中叶以来,人口的迅速增长与耕地面积的相对稳定之间的矛盾。该问题不仅表现在人多地少,还表现为土地集中和土地兼并。人地矛盾加剧,个体拥有的粮食不敷支配,生活水平下降,很可能以针对赋税问题的民变形式表现出来。在太平天国前相当长的一段时间内,“土地/人口”的比例不断降低,而19世纪民变数量的时序变化呈持续增长的趋势。这一现象说明19世纪中叶全国范围内的民变高潮可能与人地关系的恶化有关。所以分析民变成因,需要考虑土地和人口比例这一可能的促发因素。

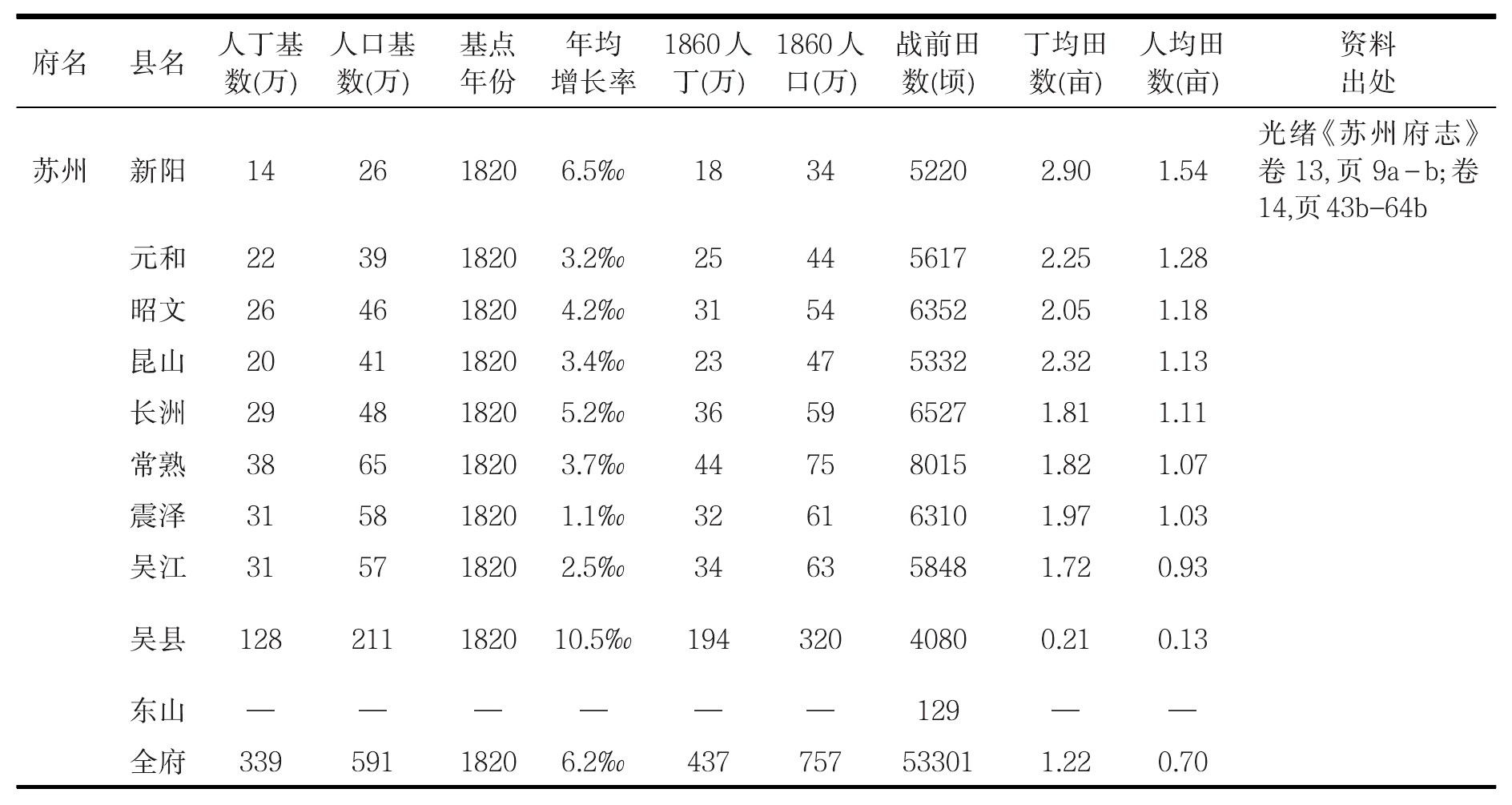

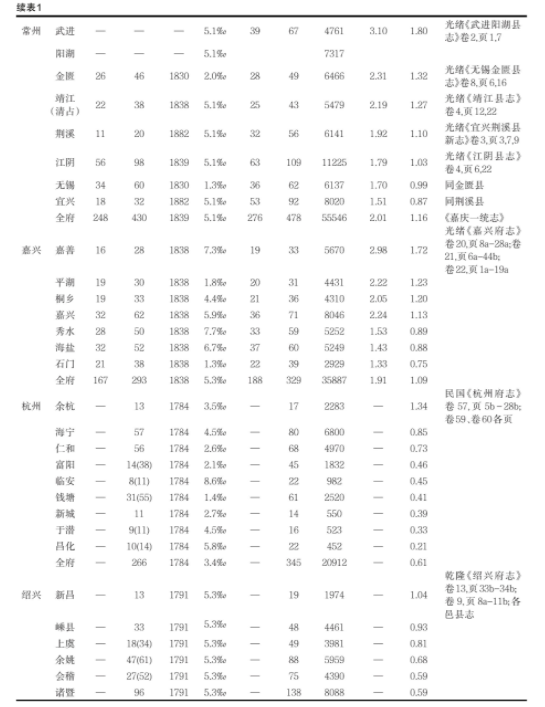

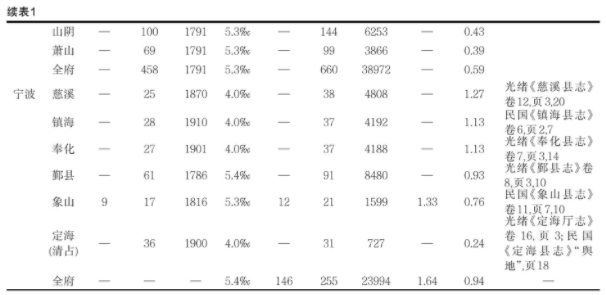

因太平天国时期江南地区的人口和土地数据缺失,可着重统计苏州、常州、嘉兴、杭州、绍兴、宁波六府在太平天国战争前的人口和土地数据。这六府分别代表了苏南、浙西和浙东三个地理单元的概况,其中苏、嘉、杭三府又是19世纪60年代除都城天京外太平天国统治的核心区域,常州作为苏州的主要参照,绍兴、宁波作为浙东地区的代表,一并分析,或可较全面地推论太平天国时期的人地关系(表1)。

表1 1860年江南地区人口与土地数据的估计

注:1.在清官方人口的统计数据中,多计丁的具体数目。关于“丁”的实质,何炳棣的研究认为清初“人丁”并非“人口”,仅是赋税单位,但从乾隆后期开始,人口调查的“丁”具备了人口统计的内涵。参见何炳棣:《明初以降人口及其相关问题研究(1368—1953)》,生活·读书·新知三联书店,2000年,第28-41页。所以丁的增减幅度大致可反映人口趋势。该表的主要人口计算方法为:在同府各县中寻找两个共同的时间基点,并以此阶段人丁年均增长率推测基点年份到1860年代前年均增长率;存在人口数据的地区以人口数据为准。计算公式:b=a(1 c)^t,其中b为阶段终点的人数,a为阶段起点的人数,t为由阶段a到b的年数,即b-a,c为人口或人丁年均增长率。2.有的地区无法在各县区间找到共同的时间基点,只能根据各自的具体情况计算,并结合曹树基《中国人口史》对清代中期苏、浙各府的年均增长率的估计,参见曹树基:《中国人口史》第5卷,复旦大学出版社,2001年,第69-112页。有的地区没有其他时间作参照基点,只能以曹树基对各府年均增长率的估计为据,如绍兴全府、宁波的部分地区。3.有的县份,基础时间基点在19世纪60年代后,如宁波部分县区。对1860年人口数的估计结合太平天国战争期间人口的损失率和曹树基对年均增长率的估计上溯,公式为b=a(1-d)(1 c)^(t-1864),其中b为时间基点年份的人口数,a为1860年人口数,d为太平天国战争期间的人口损失率,c为战后年均增长率的估计,t为时间基点。1864年人口损失率参见《中国人口史》各章节及王树槐:《中国现代化的区域研究:江苏省,1860—1916》,“中央研究院”近代史研究所,1984年,第35-44、411-469页;李国祁:《中国现代化的区域研究:闽浙台地区,1860—1916》,“中央研究院”近代史研究所,1982年,第145-158页;Wang Yeh-chien,”The Impact of the Taiping Rebellion on Population in Southern Kiangsu”,Harvard Papers on China,Vol.19(1965),pp.120-158.4.有的县份,府志、县志均无有用人口数据,如常州府武进、阳湖二县,根据《嘉庆一统志》所载嘉庆二十五年(1820)全府人口总数和年均增长率推得1860年全府人口数,再减去其他各县人口总数,推补该县1860年的人口数。5.方志所载有的县份的人口数和每户人口均数过低,如杭州、绍兴部分县区,根据邻近县同期的户、口比例和各县户、口比例均数,对方志所载数据进行修正,在括号()中标出,并以修正数据进行增长率、均田数等的计算。6.表中战前田数仅指“田”,不是田地山荡各类型土地的面积总和;有的田数方志不存,以各田则相加所得。7.官方的土地数据,是交纳土地税的单位数目,折亩、长期漏编和新垦辟田不起科等因素导致实际耕地数与官方数字存在差距,珀金斯(Dwight H.Perkins)认为官方的数据仅是实际田亩数的七八成。参见[美]珀金斯:《中国农业的发展(1368—1968)》,宋海文等译,上海译文出版社,1984年,第310-315页。尽管如此,官方的数据却是目前掌握的最为系统的土地数据,不需要就清中期田亩的数额作出准确判断,也无需确切观察清中期人均可耕地面积的变化曲线,而是要通过人均税亩的数目明确纳税人的实际承担,且各地区人均税亩的横向比较在反映人地关系的区域差异方面仍具参考价值。8.所有县份数据除参照府志外,均参照该地区不同年代的县志,但为篇幅计,不再列入“资料出处”栏。

根据对咸丰十年江南6府48县人口和人均田数的统计,常熟、昭文二县人均田数在48县排名中分别为第20和第11,尚处中前列。问题的关键是,据本文统计,19世纪40—60年代常熟昭文地区发生的民变多达54起,为江南各地之最。可见民变的成型与土地相关的因素(特别是人地矛盾)在地域分布上未有直接的关联。因此我们无法建构民变高发频发与土地因素之间直接的因果联系,所谓人地矛盾可能不会影响社会结构的稳定进而在民变动员中发挥关键作用。从国家治理的角度讲,官僚集权体制下难以调解的官民矛盾,仍旧是该时期较大规模民变频生的一股重要推力。

但是因苏浙地区人均田数的普遍低水准和所属各县数据相差不大(1)62,以及该统计未能考虑其他类型土地的数量、质量和具体分布,仍然不能绝对否定这种关系的存在。

此外,常熟昭文地区人地关系的实际情况可能较其他地区更为糟糕。常昭是太平军东征较晚攻占的地区,苏州被陷后,“东南数百里内,遍地贼踪,仅有常熟、昭文二县,通江北一线之路”(2)63,该地成为民众避难江北的中转站,人口大量涌入。而常昭又是太平天国最早安民建政、招集流亡和恢复传统经济秩序的地区之一。常昭也是清军复城最早的地区,“其失陷独后,其返正独先”(3)64。同治元年十一月二十八日常昭守将骆国忠降清,后慕王谭绍光率部围城,同治二年(1863)三月城围解,流亡在外者又启归乡之程。据同治四年(1865)清官方统计,战后常熟县成年男丁213532人,昭文县成年男丁185571人,人口不明。仅以人丁数参看,常熟、昭文二县的数据已经接近或超过同时期同属苏州府的吴县、长洲、元和、吴江等县人口,分别超过10年后嘉兴各县人口的半数以上,分别超过20年后杭州各县人口3倍以上(4)65。据上表,常熟、昭文二县在咸丰十年人丁数分别为44万、31万,人丁损失率分别为52%和39%,人口损失率大致与人丁损失率相当,低于曹树基关于战后苏州府平均人口损失率65%的估计,即低于苏州府的平均人口损失量(5)66。而常昭人口主要是在太平军二次围城的百日相持战中遭到削减。也就是说太平军据守常昭期间,留存人口保持了相对多数。这在土地大量抛荒的情形下,对人地关系的缓解是不利的。因此过去可能过高地估计了战时常昭人口的流失程度。

而且常昭地区自清初时的土地状况就是“豪强兼并之家,膏腴满野”,“业田多者或一家而占数甲田,少者或数家而占一甲”(6)67。到太平天国统治时期,太平军当局致力于恢复传统社会经济秩序,很难对土地兼并和集中的现状作出有效改善。首先,地主土地所有权被确认和保护,甚至出现土地的新集中、再集中。常昭当局一再要求业主报田、领凭、收租,传统社会经济秩序仅存在实践途径方面的反复。常熟乡绅曹和卿、钱伍卿均与太平军当局密切合作,像“里中巨擘”毛蓉江、“巨富”邹庆和、“腴田千顷”归二、“市中富户”严逸耕、“同知门第”朱又村、“父子监生,中产之人”徐裕田、“家道小康”朱正域等,及颇有“店业家财”的鱼涵泉都成为乡官,家业得以保存。出身“织席粗民”的监军汪胜明,出身“书伙”的文军政司汪可斋等得权后便积极兼并土地,聚拢财富。其次,政府继承和垄断了被没收土地的所有权。如“翁、庞、杨、王诸宦注明原籍田尽入公,伪官目为妖产,设局收租”,翁是大学士翁心存,庞是江南督办团练大臣庞钟璐,其在常熟故居田产阡陌,均被查抄(7)68。太平天国将没收的大量土地收归国有,主要用途是收租补需,未见重新分配土地的例子。此类土地的所有权实际只是发生了由前朝官绅、富户向新政权的转移。因此常昭地区人地关系长期维系的紧张状态可能在斯时并未有所舒缓。

结语

在太平军统治江南时期发生的乡村民变中,有较明确的领导人身份类别的事件,由士阶层和边缘层组成的知识分子领导民变的比例远高于游民层、农民和工商业者领导民变的比例。而此前20年间同区域民变中有明确领导人身份记载的事件之领导主体是游民层。这一变化可能与鸦片战争后江南地区游民层数量激增,太平天国战争时期社会流动加剧造成游民层数量最先减少或消匿,太平天国对城市军事管制压缩了游民层生存空间,以及太平天国乡官基层政权对他们的吸收和利用等因素有关。太平军治下知识分子领导民变的比例较此前20年间上升,主要缘于太平天国社会战略对该阶层经济利益的侵犯。通过比对19世纪40—50年代同区域民变的领导人身份类别,太平军治下民变的领导形式、领导背景仍然具有传统的延续性,各身份类别领导民变的比例也基本符合传统时代民变领导者身份类别的比例分布。就主要参与者分析,农民阶层毋庸置疑地成为两个阶段民变的参与主体,构成各时期民变成员的基础身份。

一般情况下,知识分子在民变中拥有的关键性地位决不仅是由于他们具有动员或指挥运动的文化知识,还有赖于他们对官场情况的熟识,以及在长期实践中积累的丰富的处理地方社会事务的领导能力、斗争技巧和应变经验。失意的知识分子,由于在科场和官场的抱负未得到全部满足,对政治和社会现实的不满情绪高涨,他们在民变中更可能挺身而出担负领导职责。造成知识分子失意有两类重要情形:一是政府对生员名额的过分限制,出现士子恶性壅塞;另一类情形则是生员名额过多产生的入仕瓶颈。太平军据守江南时期,先前在社会分化中倒向太平天国的知识分子转向“失意”,除固有的政治偏见、文化隔阂未完全打消这一原因外,主要是后一类情形所致。太平天国的铨选机制具有宽取宽进的特点,但保持政权基本运作的官职较数量庞大的新兴知识分子明显不足。在太平天国政权系统中,知识分子之从属者和执行者的一般性角色被不断强化,仕途晋升渠道的壅塞未因功名量额的增加而缓解。失意知识分子参与地方行政对“天国”前景有严重隐患。

过去农民响应和支持太平天国被认定为“农民”与“革命”关系主流的体现。魏斐德(Frederic Wakeman)、孔飞力(Philip A.Kuhn)、裴宜理(Elizabeth J.Perry)等主张从中国内部事件所引起的社会结构的变化和权力转化机制来探究中国近代史提供了一种较新的阐释模式。巫仁恕在研究明清时期城市民变时借鉴了查尔斯·蒂利(Charles Tilly)提出的“集体行动”(Collective Action)理论(1)69。如果我们对社会运动形态的解读不完全局限在阶级分析论框架下,而是立意将其视作一种社会变动现象,重点分析这类社会现象的生成机制,或可更为深入地认识历史上“农民”与“革命”的关系这一重要的传统议题。农民参加社会运动的原因,主要有自愿和被迫两种心态,通常是迫于环境和生存压力以及接受外界利益诱导两种情形的结合促使农民广泛参与抗争。在社会运动中也存在运动领导者及其追随者诉诸武力裹胁或恐吓农民提供人力资源的现象。农民参加社会运动要考虑农民阶层的主观愿望,两者之间的利益未必完全协同一致,应辨证地看待被裹胁进社会运动浪潮的农民的命运。无论是自愿还是被迫参加,农民在社会运动中的主要角色是传统的,他们主要是为社会运动输入体力和人力支持。虽然不宜夸大农民在社会运动中的决定性意义,但他们的付出是社会运动取得良好预期的基础条件。

注 释:

1传统时代的乡村民变主要有抗粮、抗捐税、抗租、抗役等基本类型。在抗租、罢市等并非直接针对官府的纠纷或反抗中,在特定的秩序转化机制下,民间性质的纠纷和反抗,往往很快转化为带有公共性的民变。参见[美]白凯:《长江下游地区的地租、赋税与农民的反抗斗争(1840-1945)》,林枫译,上海书店出版社,2005年,第47-53页。本文探讨的“抗租”即指这些牵涉官方为斗争指向的运动。

2学界对此时段民变的研究相对较少。傅衣凌《太平天国时期江南地区农民的抗租》[《厦门大学学报(哲学社会科学版)》1986年第4期],刘晨《太平天国统治区的民变与政府应对研究》(《近代史研究》2019年第2期)对太平天国时期的民变有所论述。杨庆堃(C.K.Yang)以《清实录》为资料来源对19世纪中国民众运动的种类、地理分布、领导身份、目标、官府应对等方面进行定量分析,提供了民变研究的一般途径。参见C.K.Yang,“Some Preliminary Statistical Patterns of Mass Actions in Nineteen-Century China”,in Frederic Wakeman,Jr.and Carolyn Grant eds.,Con‐flict and Control in Late Imperial China.Berkeley,CA:University of California Press,1975,pp.174-210.

3毛泽东在《中国社会各阶级的分析》中称之为“游民无产者”(《毛泽东选集》第1卷,人民出版社,1991年,第8页)。

4官方、士子和百姓对民变领导人可能有不同定位。如对抗领门牌事件,《鳅闻日记》的作者汤氏出身不高,他对参与者的身份描述比较中性,称之为“民人”[汤氏:《鳅闻日记》,罗尔纲、王庆成主编:《中国近代史资料丛刊续编·太平天国》(以下简称《太平天国续编》)(六),广西师范大学出版社,2004年,第325页],这种看法应与普通百姓接近。同样是抗领门牌事件,太平天国官方对“叠次抗违不缴”的姚黄等庄十余户人家称为“玩户”(太平天国历史博物馆编:《太平天国文书汇编》,中华书局,1979年,第204页)。地方史志站在敌对太平天国的立场上,光绪《奉化县志》和光绪《忠义乡志》对村民沈国章抗缴门牌费的行为表示赞赏(光绪《奉化县志》卷11《大事纪》,第19页a-b;光绪《忠义乡志》卷16《大事纪》,第16页a-b)。即使是同一位作者对同一事件在不同时期也有不同评价。《自怡日记》的作者龚又村是个秀才,以教书为业,他在日记中对常熟士子联名投禀控诉师帅朱又村一案有记载。咸丰十一年十一月初十日的日记记:“闻新进士文者官统制,武者官□□,防后来试士裹足。不令留京,回籍包揽词讼,阴图局规怂人,捏浮收之弊,诬告乡官,朱局遂至被控。”朱又村是“同知衔西村之子”,官绅出身,龚对朱抱有支持和同情心态,将非正途出身的士子之举视作“诽谤”。但同治元年闰八月十二的日记又改变语调:“虽官斗加五而上不过三斗,乃五师合租粮为一局,竟收至七斗,至有三十六人之投禀;而朱又村之局几岌岌其殆,上赂下馈,费及几千,向所剥削,惜亦无多留也。”此时龚又村可能对朱的为官为人有了进一步了解,士子投禀之事又被他视作正义之举。见龚又村:《自怡日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第82、116、117页。

5(1)佚名:《徽难全志》,南京大学历史系太平天国史研究室编:《江浙豫皖太平天国史料选编》,江苏人民出版社,1983年,第295页。

6(2)佚名:《庚申(甲)避难日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第211页。

7(3)沈梓:《避寇日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(八),第107页。

8(1)游民层和太平天国合作主要有三个渠道:一、加入枪船或团练,二、加入太平军,三、加入乡官基层组织(出任乡官或服务基层)。合作方式分主动投靠和被动应招。主动投靠如《漏网喁鱼集》载:“是时各处有不守分之匪类,投入贼中,作为乡官,指点谁富谁贵”,“如有品节之人,悉皆隐避,而无赖之徒皆甘心从贼也”(柯悟迟:《漏网喁鱼集》,中华书局,1959年,第48-49、52页)。《虎口日记》载:“充乡官多市井无赖”[鲁叔容:《虎口日记》,中国史学会主编:《太平天国》(六),第802页]。《桐乡县志》载:“设立军帅、师帅等名目,招邑之无赖者充之”,“于是四乡博徒土棍及地保皆作伪乡官”(光绪《桐乡县志》卷20《杂志类·兵事》,第8页b、10页b)。《嘉定县志》载:“各图保长除现年夫束承充外,半皆游民顶充,武断乡曲,遇事生风”(光绪《嘉定县志》卷8《风俗》,第6页a)。被动应招如《贼情汇纂》载:“贼数十百人住于村内,一半日尚无举动,觅得此村此庄无赖之民,饮食而抚慰之,转令沟通富户奸细劣仆,访问窖藏所在,许掘得分给”,“如医卜星相江湖技艺者流,漂泊无定,迁变不常,且无室家系恋,一入贼中,语言合拍,计划同心,未有不亲之信之,优礼以待之者”[张德坚:《贼情汇纂》,中国史学会主编:《中国近代史资料丛刊·太平天国》(以下简称《太平天国》)(三),神州国光社,1952年,第272、295页]。

9(2)孔飞力认为团练是地方军事化和绅权扩张的表现,最终导致地方社会结构重组、传统名流解体。参见[美]孔飞力:《中华帝国晚期的叛乱及其敌人:1796-1864年的军事化与社会结构》,谢亮生、杨品泉、谢思炜译,中国社会科学出版社,2002年,第217-232页。

10(3)沈梓:《避寇日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(八),第51-52页。

11(4)海宁冯氏:《花溪日记》,中国史学会主编:《太平天国》(六),第659、661、662、678、721、723页。

12(5)段光清:《镜湖自撰年谱》,中华书局,1960年,第180页。

13(1)同治《桐溪记略》,《保卫乡里记》,第8页b。

14(2)余治(寄云山人):《江南铁泪图新编》,同治十一年(1872)刻本,第22页b-23页a,北京大学图书馆古籍部藏。

15(3)民变发生有动态的过程和动员机制,参见刘晨:《19世纪中叶乡村民变的动员–以江南太平天国民变为中心》,《中国农史》2020年第5期。亦可参见寺田浩明关于明清时期法秩序中“约”的性质的研究,[日]寺田浩明:《权利与冤抑:寺田浩明中国法史论集》,王亚新等译,清华大学出版社,2012年。

16(1)[美]萧公权:《中国乡村:论19世纪的帝国控制》,张皓、张升译,联经出版事业股份有限公司,2014年,第608页。

17(2)《工部左侍郎吕贤基奏报皖省股众蜂起拟暂驻宿州剿办折》(咸丰三年二月十八日),中国第一历史档案馆编:《清政府镇压太平天国档案史料》第5册,社会科学文献出版社,1992年,第264页。

18(3)李慈铭:《越缦堂日记》第6册《息茶庵日记》,广陵书社,2004年,第4472页。

19(4)Thomas Taylor Meadows,The Chinese and Their Rebellions,Viewed in Connection with Their National Philosophy,Eth‐ics,Legislation,and Administration.Stanford,CA:Stanford University Press,1953,pp.27-28.

20(5)汤氏:《鳅闻日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第345页。

21(6)顾汝钰:《海虞贼乱志》,中国史学会主编:《太平天国》(五),第372页。

22(7)汤氏:《鳅闻日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第345页。

23(8)叶蒸云:《辛壬寇纪》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(五),第369、373、374页。

24(9)陆以湉:《冷庐杂识》,中华书局,1984年,第137页。

25(10)[美]B.A.埃尔曼、卫灵(译):《明清时期科举制度下的政治、社会与文化更新》,《国外社会科学》1992年第8期。

26(1)欧阳兆熊、金安清:《水窗春呓》,中华书局,1984年,第24页。

27(2)赵烈文:《落花春雨巢日记》,太平天国历史博物馆编:《太平天国史料丛编简辑》(以下简称《简辑》)(三),中华书局,1962年,第23页。

28(3)柯悟迟:《漏网喁鱼集》,第27页。

29(4)龚又村:《自怡日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第68页。

30(5)张汝南:《金陵省难纪略》,中国史学会主编:《太平天国》(四),第721页。

31(6)张德坚:《贼情汇纂》,中国史学会主编:《太平天国》(三),第111、112页。

32(7)张宿煌:《备志纪年》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(五),第135页。

33(8)储枝芙:《皖樵纪实》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(五),第37、40页。

34(9)张尔嘉:《难中记》,中国史学会主编:《太平天国》(六),第641页。

35(10)刀口余生:《被掳纪略》,中国社会科学院近代史研究所《近代史资料》编辑室编:《太平天国资料》,知识产权出版社,2013年,第202页。

36(11)龚又村:《自怡日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第62、63页。

37(12)沈梓:《避寇日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(八),第117页。

38(13)龚又村:《自怡日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第96页。

39(1)张德坚:《贼情汇纂》,中国史学会主编:《太平天国》(三),第105、111、112、302页。

40(2)张汝南:《金陵省难纪略》,中国史学会主编:《太平天国》(四),第677页。

41(3)涤浮道人:《金陵杂记》,中国史学会主编:《太平天国》(四),第621页。

42(4)张德坚:《贼情汇纂》,中国史学会主编:《太平天国》(三),第105、112、211页。

43(5)张德坚:《贼情汇纂》,中国史学会主编:《太平天国》(三),第114、328页;佚名:《粤逆纪略》,太平天国历史博物馆编:《简辑》(二),中华书局,1962年,第39页。

44(6)《钦定士阶条例》,中国史学会主编:《太平天国》(二),第559-560页。

45(7)龚又村:《自怡日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编(六),第82页。

46(8)张德坚:《贼情汇纂》,中国史学会主编:《太平天国》(三),第172、294、295页。

47(1)胡潜甫:《凤鹤实录》,中国史学会主编:《太平天国》(五),第21页。

48(2)沈梓:《避寇日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(八),第192页。

49(3)王德森:《岁寒文稿》卷3,民国十七年(1928)王氏市隐庐刻本,第21页a-b,北京大学图书馆古籍部藏。

50(4)曾含章:《避难记略》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(五),第350页。

51(5)华翼纶:《锡金团练始末记》,中国社会科学院近代史研究所《近代史资料》编辑室编:《太平天国资料》,第120页。

52(6)龚又村:《自怡日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第69页。

53(7)汤氏:《鳅闻日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第309页。

54(8)张德坚:《贼情汇纂》,中国史学会主编:《太平天国》(三),第316页。

55(9)蒋恩:《兵灾纪略》卷下,同治三年五月二十六日记事,民国十四年(1925)“三公难记”铅印本,无页码,山西大学图书馆藏。《金陵被难记》有类似记载:“天朝一统四十二里半,文武各官三百六十行”[《时闻丛录》,太平天国历史博物馆编:《简辑》(五),中华书局,1962年,第80页];《海角续编》记载:“一统江山,五十七里又半,满朝文武,三百六行俱全”(陆筠:《海角续编》,中华书局,1959年,第126页)。

56(1)龚又村:《自怡日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第69、82、117页。

57(2)汤氏:《鳅闻日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第345-346页。

58(3)顾汝钰:《海虞贼乱志》,中国史学会主编:《太平天国》(五),第371页。

59(4)龚又村:《自怡日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第100页。

60(5)张汝南:《金陵省难纪略》,中国史学会主编:《太平天国》(四),第699页。

61(6)光绪《昆新两县续修合志》卷28《忠节下》,第11页a-b。

62(1)光绪《昆新两县续修合志》卷51《纪兵》,第30页b。

63(2)光绪《昆新两县续修合志》卷28《忠节下》,第11页b。

64(3)佚名:《平贼纪略》,太平天国历史博物馆编:《简辑》(一),中华书局,1961年,第279页。

65(1)据上表,1860年,在不考虑逃亡、自杀、死于战乱等非正常人口流失和因此造成的田地荒芜等因素的前提下,该区域的人均税亩均在2亩以下,其中人均1亩以下的县份居总县数的55%以上,人均1.5亩以上的仅3个县域。据梁方仲对清代顺治朝到嘉庆朝人均田地数的统计,江浙地区的人均田地数基本都在全国平均水平之下,且与全国平均水平的差距逐渐增大。参见梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,中华书局,2008年,第543-554页。

66(2)佚名:《东南纪略》,中国史学会主编:《太平天国》(五),第237页。

67(3)谭嘘云:《常熟记变始末》,中国史学会主编:《太平天国》(五),第404页。

68(4)光绪《苏州府志》卷13《田赋二》,第12页a-b、第10页a-13页a;光绪《嘉兴府志》卷20《户口》,第12页a-28页b;民国《杭州府志》卷57《户口》,第5页b-28页b。

69(5)参见曹树基:《太平天国战争对苏南人口的影响》,《历史研究》1998年第2期。

70(6)光绪《常昭合志稿》卷7《户口·附历代徭役》,第11页a。

71(7)龚又村:《自怡日记》,罗尔纲、王庆成主编:《太平天国续编》(六),第82页。

72(1)巫仁恕:《激变良民:传统中国城市群众集体行动之分析》,北京大学出版社,2011年,第2页;Charles Tilly and Louise A.Tilly eds.,Class Conflict and Collective Action.London:Sage Publications,1981,p.17.