“灭洋”的功罪与反帝的是非

文:安立志

61年前,翦白赞先生称,义和团“是一次自发的农民反帝爱国运动。”(1958年第5期《历史教学》)。“反帝爱国”这顶桂冠,是从“扶清灭洋”演化而来的,应当很对满清朝廷的胃口。“扶清灭洋”作为口号与旗帜,是义和团走上中国政治舞台的标志。在清廷眼里,“扶清”当然是爱国;“灭洋”就是反帝(不过那时并无“反帝”一词)。

从逻辑上说,“灭洋”是全称判断,“洋”,不论洋教、洋商、洋兵,不分洋男、洋妇、洋孩,统统都是洋鬼子,都在“灭”的半径之内;“灭”,即不留余地、不留活口、不留死角,坚决彻底干净全部的消灭、毁灭、歼灭之。如果“灭洋”就是反帝,那么,必须具备一些前提,比如基督教都是帝国主义侵略工具,传教士都是帝国主义侵略分子,教堂都是帝国主义侵略据点,所有洋人都是侵略者。如果这个前提不成立,那么,“灭洋”=“反帝”,这个等式就不成立。毋庸讳言,进入中国的西方传教士确有反动分子,中国的信教者也确有不法之徒。但这并不能构成对所有传教士与信教者一概“灭”之的理由与依据。

“灭洋”是义和团的口号,口号的动听并不等于行为的正确。义和团是19世纪末给我国带来巨大灾难与国耻的重大事件。一个世纪来,官方与民间披露了大量史料,形成了大量研究成果。笔者俭学,根据接触到的有限史料,试将义和团的“灭洋”行为归纳为四个方面。

一、对洋人洋教的认知

在世界历史上,宗教的传播与交流是正常的文化现象。佛教作为来自古天竺的外国宗教传入我国,“白马驮经”早在东汉,“玄奘西行”则在初唐。佛教融入本土,虽历经坎坷,比如“三武灭佛”,最终“天下名山僧占多”,“南朝四百八十寺”,从而成为中国宗教的组成部分。景教作为基督教的分支,至少在唐朝贞观年间已进入中国,唐太宗李世民以博大的政治胸怀与文化胸襟,接纳了来自世界各国的事物。直到今日,“唐大秦景教流行中国碑”依然保留在西安碑林博物馆里。康熙年间,不仅汤若望编辑的“西洋新法历书”(后称“时宪历”)得到清廷首肯,而且允许西方传教士在朝廷任职。这本“时宪历”(即中国农历)至今仍在沿用,汤若望的墓碑也还保存在北京市委党校大院内。

基督教进入我国,当然要传播其宗教信条与教义,同时也带来了西方的文化与科技。“时宪历”的采纳,经历了争议,也经历了实验,其中的要角杨光先可以说是义和团的精神鼻祖。鲁迅先生曾提到他的名言——“宁可使中夏无好历法,不可使中夏有西洋人。”(《鲁迅全集》第一卷,人民文艺出版社,2005年,页210)这个名言堪称“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”的滥觞。

外来宗教进入我国,由于本土政治、经济、文化各方面的因素,与本土文化不适或对立似乎难以避免。这其中既有官方的疏离与隔膜,也有民间的愚昧与无知,甚至可能产生抵触或敌视。在翻阅义和团史料时,发现一篇曾经刊登在外国报刊上的一则“告白”,这则“告白”较有思想深度:“洋鬼挟来邪说,以基督、天主、耶稣诸教相诱,从者芸芸。该教等灭绝伦常,诡诈多端。嗜利之徒,咸居门下。彼等横施强暴,无所不用其极,致使清官廉吏,腐化堕落,饕餮之徒,尽为奴仆。”(《义和团文献辑注与研究》,天津人民出版社,1985年,页51)这段议论强调,清廷官员的“腐化堕落”是因为受到外国宗教的腐蚀,这与当下一些人将官员腐败归因于“境外敌对势力”或资产阶级思想如出一辙。

义和团最初的反洋教,是认为基督教不祭天地、不拜鬼神、不敬祖宗而破坏中国礼俗,从而与华北大旱联系起来,这显然反映了盲目抵制、愚昧迷信的一面。当时,在天津等地流传的一则义和团晓谕,就集中反映了这一点:“兹有天主、耶稣教,欺神灭圣,忘却人伦,怒恼天地,收住云雨,降下八百万神兵,扫平洋人,才有下雨之期。”(《义和团文献辑注与研究》,页41)类似的揭帖不胜枚举,这对于动员头脑愚昧、眼界狭窄的百姓反洋教是有效的,然而,把教堂与天旱联在一起,把传教士和不下雨挂起钩来,显然有些荒唐。

另外,在廊坊、南宫一带流传的一则影响较大的义和团传单,也体现了同样的文化心态与思想观念:“神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。劝奉教,真欺天,不敬神佛忘祖先。女无义节男不贤,鬼子不是人所添。如不信,请细观,鬼子眼珠都发蓝。不下雨,麦苗干,教堂恨民阻老天。”(《义和团文献辑注与研究》,页31)“父可娶媳子娶母,己女亦可娶为妇。兄弟叔侄无专房,同胞姊妹更无妨。”(《反洋教书文揭帖选》,齐鲁书社,1984年,页12)这些传单反映了闭关锁国之下满清百姓对欧洲人种的陌生,以及对外国习俗的隔膜。而这种陌生与隔膜,竟然成为他们反洋教、杀洋人的充分理由。

有论者称,义和团“灭洋”口号的提出,与当时中国面临列强瓜分的形势有关。这当然是因素之一。不过,在当时交通不便、信息闭塞的情况下,德国占领胶州,曹州发生教案,某地教产纠纷,这对许多内地百姓来说,并没有直接的侵害、直接的冲击、直接的感受。在河北、山东交界地区,教民冲突的影响其实是有限的,许多民众的感受,也是间接的。义和团运动的兴起,应当是教民冲突、官绅腐败、水旱灾害交互影响的结果。

中国民间是多神崇拜、祖先崇拜的文化传统,这与基督教文化存在明显差异,正是这种中外文化的差异乃至对立,在民间产生了仇洋情绪。与此相关,普通百姓的无知和愚昧也是造成这种敌视情绪的重要因素。正因如此,在当时,流传着一些基督教极其血腥的传说,这些传说,有的出于谣言,有的出于误解,有的出于编造,“三人成虎”,传播中的扭曲与变形,就变成十分荒唐的印象,而这些印象,竟然成为洋人、洋教当然的罪行,比如传教士的“取睛炼银术”(取中国信徒之眼珠炼取白银)、“取脑摘心术”(摘取中国儿童的脑髓与心肝等)等就十分可怕:“以中国铅百斤,可煎银八斤,其余九十二斤仍可卖还原价。惟其银必取中国人睛配药点之,而西洋人睛罔效,故彼国人死,无取睛事,独中国人入教则有之。……(洋人)能咒水飞符,摄生人魂与奸宿,曰神合。又能取妇女发爪置席底,令其自至。取童男童女生辰粘树上,咒之,摄其魂为耳报神,……甚或割女子子宫、小儿肾子,及以术取小儿脑髓心肝等事,……而推其用心,直欲尽愚我海内人民,假其教以斩绝之,……”(《反洋教书文揭帖选》,页9-10)在他们眼里,洋教不是宗教,不是文化,而是一种邪教,一群邪恶、凶残的魔鬼。一旦相信这个揭帖,自然会产生仇恨心理。正因为“其宗旨以灭洋仇教为名,其称人也,自洋人教士、教民,以至华人之与洋人往还,通洋学、谙洋语者,用洋货者,其间分别等差,共有十毛之目。初不仅外间所传大毛、二毛、三毛已也。十毛之人,一落匪手,必杀无赦。”(《义和团(一)》,上海人民出版社,1957年,页271)

二、对涉洋事物的抵制

马克思指出:“社会关系和生产力密切相联。……手工磨产生的是封建主为首的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”(《马克思恩格斯全集》第四卷,页144)恩格斯在给考茨基的信中也指出:“正如现代工具制约着资本主义社会一样,蒙昧人的工具也制约着他们的社会。”(同上书,第三十六卷,页169-170)鸦片战争后,五口通商,大量外国商品进入内地。这些反映了工业革命成果的舶来品,以其质优价廉,必然冲击传统的农业经济。但在当时的中国,极少有人了解近代工业技术,更普遍的是对外来洋货的抵制。

义和团的反洋教,或因教产纠纷,或因偏袒词讼,或因文化隔膜。但其后来对所有外洋事物的仇视与抵制,则远远超出了反洋教的范畴。这显然有着更深层的原因,那就是农耕文明对于工业文明的恐惧与敌视。19世纪末期,资本主义工业已经发展到较高水平。闭关锁国之中的中国人,如何对待外部世界,有两个立场:站在开放社会(指波普尔的开放社会)的立场上,人们看到的是西方社会的市场经济、科技发展、代议制度、自由民主等长处;站在封闭社会的立场,人们看到的是西方国家的领土扩张、殖民侵略、掠夺资源、商品倾销等劣迹。其实,在鸦片战争不久,远在西欧的马克思与恩格斯就在《共产党宣言》中向世人指明了资本主义的进步性质:“资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用。”“东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”“由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。”“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。”

由于满清政府长期的闭关锁国,当时的国人认识不到,真正损害其利益的只是外来侵略,而来自西方的现代科学与技术,正是自身所需要的。尽管早期的中国人已经意识到应当“师夷长技以制夷”,然而达到这一认识水平的只是少数精英,多数人对外部世界仍然充满无知与恐惧。义和团认为,“修铁路、架电报,制造洋枪洋炮;机器工艺,尤为其(洋人)乖戾之天性所好,奉机车、气球、电灯为上品。”(《义和团文献辑注与研究》,页51)义和团主张,“铁路电线皆洋人所借以祸中国,遂焚铁路、毁电线,凡家藏洋书、洋图皆号二毛子,捕得必杀之。”(《庚子国变记》,神州国光社出版,民国三十五年,页4)这不仅是义和团的理念,他们甚至以此相号召:“烧铁道,拔电杆,海中去翻火轮船。大法国,心胆寒,英美俄德哭连连。一概鬼子全杀尽,我大清一统太平年。”(《义和团文献辑注与研究》,页31)“灭洋教”——“灭洋器”——“灭洋人”,构成了完整的思维链条。

一直战斗在抗击八国联军前线的清军将领聂士成,其所统帅的武卫前军是按照新法训练的部队,他对近代科技至少比义和团知道的要多些。当他接到清廷上谕,为履行“保护铁路之责”,某日率兵沿路巡查,行至落垡,见有义和团执军械阻路,聂士成向其指出:“铁轨为朝廷之物,不与洋人相干,若辈烧毁是与国家为难也。洋人如有侵犯,本军门自能堵击。尔等速行解散,各安生业,勿滋事端,致蹈叛逆之罪。”(《中国野史集成》第48册,巴蜀书社,1993年,页351)不料,这些拳民不仅不听,反而破口大骂,指责聂士成“必得有洋人贿赂,故此仇视华民云云。”(《庚子国变记》,页126-127)

其实,义和团不仅破坏铁路、电线、机房这些似乎与民生无关的基本设施,发展到极致,一切与“洋”有关的事物,都成了眼中钉、肉中刺,义和团“最恶洋货,如洋灯、洋磁杯,见即怒不可遏,必毁而后快。于是闲游市中,见有售洋货者,或紧衣窄袖者,或物仿洋式,或上有洋字者,皆毁物杀人,见洋字洋式而不怒者,惟洋钱而已。”(《义和团(二)》,页146)义和团公然号召,“先将教堂烧去,次将电竿毁尽;邮政报房学堂,自当一律打净。”(《义和团文献辑注与研究》,页55)甚至对“华人受役于洋人者,多亦恨之刺骨,……呼华人之识洋人,用洋物者,曰‘二毛子’;其他三毛四毛等,则以其人所业者为等差,甚至一家有一枚火柴,而八口同戮者。惟见洋钱则色喜,不复害之矣。”(《义和团(二)》,页305)

义和团仇视一切涉洋事物,到了丧心病狂的程度,《拳匪纪略》中载:“当团匪起时,痛恨洋物,犯者必杀无赦。若纸烟,若小眼镜,甚至洋伞、洋袜,用者辄置极刑。曾有学生六人,仓皇避乱,因身边随带铅笔一枝,洋纸一张,途遇团匪搜出,乱刀并下,皆死非命。罗稷臣星使之弟熙禄,自河南赴津,有洋书两箱,不忍割爱,途次被匪系于树下,过者辄斫,匪刀极钝,宛转不死,仰天大号,顾以为乐……”(《庚子国变记》,页194)

出于对涉“洋”事物的憎恶,他们还对改洋名上了瘾,“洋人谓之鬼,洋钱谓之鬼钱,洋炮谓之鬼铳,洋枪谓之鬼杆,火药谓之散烟粉,铁路轨道谓之铁蜈蚣,机关车谓之铁牛,电线谓之千里杆,……”(《义和团(二)》,页307)“城内城外各行铺户与各街住户,义和团民俱饬令避忌‘洋’字,如‘洋药局’改为‘土药局’,‘洋货’改为‘广货’,‘洋布’改为‘细布’,诸如此类甚多。凡卖洋货者均皆逃闭。否则,团民进内,将货物打碎,然后将房焚毁。”(《庚子记事》,中华书局,1978年,页13)更有甚者,义和团把东交民巷外国公使馆所在街道,改为“切洋桥”,把京师御河桥改为“断洋桥”。

前门外大栅栏老德记药房经营洋药(西药),1900年6月16日(光绪二十六年五月二十日),遭到义和团的焚烧,“不意团民法术无灵,火势猛烈,四面飞腾,延烧甚凶,……自清晨起火,直到次日天晓始止,延烧一天一夜。”甚至正阳门也遭到焚毁,“计其所烧之地,凡天下各国,中华各省,金银珠宝、古玩玉器、绸缎估衣、钟表玩物、饭庄饭馆、烟馆戏园无不毕集其中。京师之精华,尽在于此;热闹繁华,亦莫过于此。今遭此奇灾,一旦而尽。”(同上书,页13-14)

三、对八国联军的抵抗

义和团被人戴上“反帝”桂冠,是因其打着“灭洋”旗号。“洋”者,西洋与东洋也,而当时主要是西洋。“中”与“洋”的对立,嬗变为“东”与“西”、“社”与“资”的对立,是后来的事情。正如前述,“灭洋”是全称判断,义和团的目标是,只要与洋有涉,不分青红皂白,都在消灭的范围,“三月之中都杀尽,中原不准有洋人;余者逐回外国去,免被割据逞奇能。”(《义和团文献辑注与研究》,页35)义和团与西太后的确保持了高度一致。八国联军进城后自杀的死硬官员徐桐,就曾建议朝廷:“无论何省何地,见有洋人在境,径听百姓歼除”(《义和团档案史料》上册,中华书局,1959年,页196);西太后正是这样,她不加区别地向在华所有外国宣战。由此可见,从满清到当代,从“灭洋”到“反西”,从“反西”到“灭资”,作为一种传统的“政治正确”,100多年来,始终保持着连续性。

在我看来,义和团的“扶清灭洋”,“扶清”为目的,“灭洋”为手段,“全部赶出中国去”的目标达不到,至少可以为慈禧太后出一口气。“灭洋”既是朝野一致的“政治正确”,是否可行呢?两位头脑清醒的官员——许景澄与袁昶联名上奏,阐述了“灭洋”之不可能:“灭洋之说,是谓横挑边衅,以天下为儿戏。且所灭之洋,指在中国之洋人而言,抑括五洲各国之洋人而言?仅灭在中国之洋人,不能禁其续至,若尽灭五洲各国之洋人,则洋人之多于华人,奚啻十倍。其能尽灭与否,不待智者知之。”(《清史编年》第十二卷,页215)慈禧太后主意已定,这样的奏折纯属“妄议”。北京沦陷前半月,他们为此丢了脑袋。

既以“灭洋”为旗号,其功绩应以抵抗八国联军侵略来体现,也就是说,义和团的“反帝”应当体现在抵抗侵略的战场上。那么,义和团的战绩如何呢?

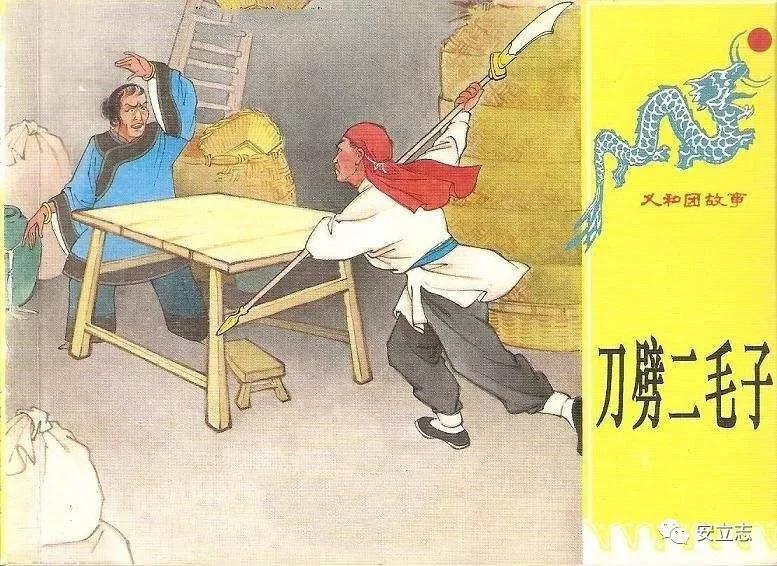

时人曾如此描述义和团出征时的堂堂之阵,正正之旗,“义和团各坛场,均门前竖立大旗,上书‘保清灭洋’等字,人皆耀武扬威。团民上法时有请关帝、张桓侯(张飞)、赵云者,有请孙猴、沙僧、猪八戒者,有请姜太公、黄飞虎、岳武穆者(岳飞),更有请黄三太、窦二墩者,大抵所假之名,多系野史演义书中之人。”作者感叹,“当时本无其人,何有其神,荒谬之亟矣。”(《庚子记事》,页18)作为勤王之师主动请战的李秉衡,义和团构成其“人民战争”的组成部分,军容是相当严整的。出征前,李秉衡检阅部队,“请义和拳三千人以从。秉衡亲拜其大师兄,各持引魂幡、混天大旗、雷火扇、阴阳瓶、九连环、如意钩、火牌、飞剑,拥秉衡而行,谓之八宝。”(《义和团(一)》,页21)“军民团结如一人,试看天下谁能敌!”何况有无数神灵护体!

直隶总督裕禄如同许多清廷官员一样,缺乏基本操行,他了解义和团,对宣战也有看法。在慈禧太后宣战之后,他不仅谎报军情,而且对义和团百般庇护。尽管如此,军情紧急之际,他对义和团的参战,也表达了不满。1900年6月28日,他向朝廷报告:义和团“野性难驯,日以仇教为名,四出抢掠,并不以攻打洋兵为心”,“交战之先,约彼相助,乃借口时尚未至,或云日干不利,任意推诿,已非一次。即至进战,大军奋勇直前……义和团已不知去向”,“其素称为团首者,迄今多日,终未见来。逃遁无踪,无从再为整顿”。(《义和团档案史料》上册,页366-367)

近代史专家袁伟时先生指出,“在义和团事件中,全国各地1900年6月24日~7月24日期间,被杀外国人231名,其中儿童53名。他们大都死于义和团之手。”(2006年1月11日人民网,《现代化与历史教科书》)不论是传教士还是妇女儿童,杀害这些手无寸铁的外国人,的确算不上什么英雄事迹。廊坊战役是义和团参加的唯一战例。此次战役,八国联军死62人,伤228人。这些战绩主要是由清军聂士成部与甘军创造的,真正属于义和团“反帝”战果的,只是他们于1900年6月14日杀死了5名孤军深入的意大利士兵。(《中国和八国联军》,国家图书馆出版社,2014年,页96、83),除此之外,再无义和团消灭洋兵的具体史料。

1900年6月20日,在慈禧太后向各国宣战的前两天,义和团即配合甘军对北京东交民巷的外国使馆发动了进攻。袁昶和许景澄冒死向慈禧太后进谏:“伏以春秋之义,两国构兵,不戮行人,泰西公法,尤以公使为国之重臣,蔑视其公使,即蔑视其国。兹若任令该匪攻毁使馆,尽杀使臣,各国引为大耻,联合一气,致死报复……以一国而敌各国,臣愚以谓不独胜负攸关,实存亡攸关也。”(《义和团(四)》,页163)他们二人最终命丧菜市口。昏庸的朝廷、愚昧的拳民,公然无视国际法对各国使馆的保护,政府军与义和团联手对11个国家的外国使馆进行了长达56天的围攻,终于给国家民族招来滔天大祸。

《庚子西狩丛谈》的整理者刘治襄如此说:“庚子一役,衅由我起,衡之公律,固为背理。”(《庚子西狩丛谈》,中华书局,2009年,页163)这不仅是刘治襄的看法,湖广、两江总督张之洞、刘坤一,山东巡抚袁世凯,在联合奏折中称,“此次大患,在与各强国一齐开衅”(《清史编年》第十二卷,页202)两广总督李鸿章对朝廷宣战后的诏书,一概视为“伪诏”,拒不执行。然而,数万义和团与清军,从6月20日开始到8月15日八国联军攻入北京,面对使馆内区区400余人的外国军队,始终无计可施。

在义和团的宣传中,他们都有降神附体、刀枪不入的神功,但在攻打西什库教堂的战役中,却使义和团的谎言露了原形,不过他们找的借口,却非常“中国特色”:“西什库教堂虽大,现有团民数十万之众,何以一月有余尚未打破耶?”他们的借口是什么呢?“此处与别处教堂不同,堂内墙壁,具用人皮粘贴,人血涂抹,又有无数妇人赤身露体,手持秽物站于墙头,又以孕妇剖腹钉于楼上,故团民请神上体,行至楼前,被邪秽所冲,神即下法,不能前进,是以难以焚烧。”(《庚子记事》,页28)以迷信掩盖谎言,以谎言掩盖其愚昧。

在大量有关义和团的史料中,都有义和团惧敌、怯战、临阵脱逃的记录。在天津保卫战中,义和团与清军“连日与洋人战于陈家沟,团为先锋,淮练各军及武卫前军继其后,团皆望风溃,……”(《义和团(二)》,页144)关于义和团在此次战役中的“卓越表现”,另一则史料也有“拳民作壁上观”(同上书,页458)的记录。“6月8日,雷电交作,大雨倾盆。团喧言出战,至城外,遇敌即败回。问何以败?曰大雨不能上法,神不附身。……练军曰,我军当助尔三砲。……洋人果出,仅三人,各执枪向团。团即返奔。途中自相语曰:‘天雨矣,可以回家种地矣。似此吃苦何益?’次日即散去大半。”(同上书,页152)

义和团装神弄鬼,自称刀枪不入,实则胆小怕事,消极避战。在获得皇太后的圣眷,又获得大笔奖金的情况下,这些“义民”如何向“老佛爷”交差呢?“法国天主教堂在西安门内西什库,刚相(刚毅)尝督兵攻之,亦不能破。拳实不敢前,哗噪而已。拳匪既不得志,无以塞后意,乃噪而出永定门。乡民适趋市集,七十余人悉絷以来,伪饰优伶冠服儿童戏物,指为白莲教,下刑部,一夕未讯供,骈斩西市。有妇人宁家,亦陷其中,杂诛之,儿犹在抱也。”(《崇陵传信录》,中华书局,2007年,页65)无辜百姓的性命,竟然成了这些“灭洋”匪徒的邀功之物。

更为可耻的是,义和团在天津沦陷之后的表现。“有董姓者,富户也。曾有一大师兄入宅持刀吓之,董焚香顶礼始免。后于破城之日,董路遇此大师兄,手执小白旗,上书曰‘大日本顺民’。董问大师兄:‘此旗何用?’大师兄曰:‘我但求活一天是一天。’”(《义和团(一)》,页272-273)“曩之为团匪者,今多自称奉教,恫吓愚弱,诬指曰:‘尔是团匪’,将扭送部统衙门。愚弱者惧而贿之即免。又顾而之他。”(同上书,页273)前一天是反帝战士,第二天就是日本顺民;前一天当拳匪以劫财,后一天扮教民以害人。这些反帝爱国人士,不过是人渣而已。

四、对涉洋同胞的残杀

义和团在“灭洋”方面,畏洋如鼠,惧敌避战,不仅是胆小鬼和逃兵,有时还充当汉奸与叛徒。然而他们杀起同胞来,却毫不手软。正是这一点充分暴露了义和团反文明、反人类的本质。

义和团兴起之初,袁世凯就上奏朝廷,义和团“用以惑人者,谓能避枪炮。然迭与乡团、教民、兵役格斗,一遇枪炮,辄伤毙多人,瓦解鼠窜……其借以动人者,谓图灭洋教。然上年春夏间,在曹州、济宁各属,掠教民一千一百余家,并掠及平民二百余家。秋冬间在东阳、济南各属,掠教民六百余家,亦掠及平民百余家。内多掳架勒赎之案,直与盗匪无异。故教民既被其殃,而平民亦多受其害。”(《义和团档案史料》,页94)

义和团肆虐一年有余的时间,打着“灭洋”旗号,横行抢劫之实。“凡有与人稍有微嫌,被人暗告于团中。或家资小康,略有名望者,即指为在奉教之人,聚集团民三五十人,声言焚烧房屋,捉杀教匪,轻则搜劫洋货,勒捐巨款,重则拆毁房屋,掳掠人口。近日更有善取者,或在路遇,或自家中,将良民指为‘二毛子’揪扭至坛上,强令烧香焚表,如纸灰飞扬或可幸免。倘连焚三次,纸灰不起,即诬为教民,不容哀诉。登时枪刀并下,众刃交加,杀毙后弃尸于野,因是负屈误死者不可胜计。小民何罪,罹此奇惨。”(《庚子记事》,页25)“凡夙昔略有微嫌,即诬指为‘二毛子’,或一人,或全家,必搜寻砍毙。甚至三五岁幼童亦不留一线之延,惨不忍闻,因而屈死者不可胜记,被害之家无处伸冤。又有团民聚集二三十人,无拘铺户住户,所居之房,硬指为教民之产,立欲烧毁,虚张声威。”(《庚子记事》,页22)

义和团屠杀中国教民手段残忍、骇人听闻,对待外国友人的遗骨也要掘墓鞭尸、焚尸扬尘,甚至以野蛮侮辱女性来满足其无耻的愚民心态。《西巡回銮始末记》:“义和团之杀教民毛子也,备诸酷虐,锉舂,烧磨,活埋,炮烹,支解,腰杀,殆难尽述。京西天主堂坟地,悉遭发掘,若利玛窦,庞迪我,汤若望,南怀仁诸名公遗骨,无一免者。胜代及本朝御碑,皆为椎碎。保定属有张登者,多教民,团匪得其妇女,则挖坑倒置,填土露其下体,以为笑乐。其绝无人理如此,嗟乎,人有虎狼之心,平时则隐而不见,及相感召,俄顷悉发,东西教化异同,徒虚语也!”(《庚子国变记》,页198)

1900年5月,义和团进入京津,京津随即成为一片“红色海洋”,随之也就陷入“红色恐怖”之中。“城中焚劫,火光蔽天,日夜不息。车夫小工,弃业从之。近邑无赖,纷趋都下,数十万人,横行都市。夙所不快,指为教民,全家皆尽,死者十数万人。杀人刀矛并下,肢体分裂。被害之家,婴儿未匝月,亦毙之。惨无人理。”(《庚子国变记》,页8)“京师盛时,居人殆四百万。自拳匪暴军之乱,劫盗乘之,卤掠一空,无得免者。坊市萧条,狐狸昼出,向之摩肩击毂者,如行墟墓间矣。”(《义和团(一)》,页24)

应当指出的是,在八国联军侵略北京的战斗中,多位清军将领浴血奋战,堪称民族英雄,而其中最突出的就是武卫前军直隶提督聂士成。如何应对义和团,由于清廷左右摇摆,剿抚不定,聂士成因奉命剿办得罪了义和团。聂士成与八国联军激战于天津,“团匪始犹出阵,继以数受创,乃不敢往,常作壁上观,反四处焚掠。”聂士成痛恨义和团,“内窃忠义之名以误朝廷,外肆盗贼之行以害闾里”。义和团勾结朝中匪党诬陷聂士成,聂士成竟被朝廷革职留任。前有洋兵进攻,后无友军支援,此时的聂士成,遭遇前后夹击,内外受敌,“内不见谅于朝,外复见侮于匪”(《中国野史集成》第47册,页593),在与八国联军血战八里台的当天,“拳匪拥入其家挚其母妻女以去。士成闻报,分军追之。部下新练军一营,多通拳匪,见聂军追匪急,大呼聂军反,齐开枪横击之。士成内外受敌,被数十枪,乃麾其军还攻拳匪,自突战于八里台,……(将校)乃随士成陷敌阵。士成中数弹,裂肠死。麾下夺尸归,拳将戮其尸,洋兵追及,拳匪逃,乃免。”(《清代野史》第一册,巴蜀书社,1987年,页282)聂士成在与侵略者血战之际,义和团竟然劫持其母亲妻子及女儿,甚至连其尸体也不放过。此时的义和团,是“灭洋”的勇士,还是洋人的内奸?是朝廷的“义民”,还是国人的叛徒?

1900年5月21日,英国驻华公使窦纳乐向外交大臣报告,“根据我自己和公使馆同人的经验,从中国教徒所表现的恐慌上,我们可以推断真正受到暴力威胁倒是这一批人。”(《义和团史料》(下),中国社会科学出版社,1982年,页539)俗话说,旁观者清。英国公使目光如炬,义和团的“灭洋”主要杀害的是信教的中国人。中国历史上的所有动乱,都是以国人的相互残杀为特征的。满清统治中国260多年,应当是其中最为惨重者。太平天国和义和团动乱,只是打着“天国”(马克思曾经直接对其进行批评)、“灭洋”的不同旗号,不仅在世界近代史上体现了这种动乱的蒙昧与落后性,在中国近代史上也没有推动社会发展的任何进步意义。

恩格斯曾经指出:“恶是历史发展的动力的表现形式。……一方面,每一种新的进步都必然表现为对某一神圣事物的亵渎,表现为对陈旧的、日渐衰亡的、但为习惯所崇奉的秩序的叛逆,另一方面,自从阶级对立产生以来,正是人的恶劣的情欲——贪欲和权势欲成了历史发展的杠杆,关于这方面,例如封建制度的和资产阶级的历史就是一个独一无二的持续不断的证明。”(《马克思恩格斯选集》第四卷,页237)按照恩格斯这一分析,在19世纪末叶的中国舞台上,各路角色都体现了不同的恶——八国联军体现了侵略掠夺之恶,满清朝廷体现了狂妄颟顸之恶,义和团则体现了愚昧野蛮之恶。各种恶都表现的淋漓尽致。这些恶,从表象来看,似乎已经消失在历史的尘烟当中,比如满清王朝、八国联军、义和团而今何在哉?然而,比如义和团的一些恶性却隐藏在民族的血液中,正如梁启超所说:“试问全国之民庶,其不与拳匪一般见识者几何人?全国之官吏,其不与通拳诸臣一般见识者几何人?国脑不具,则今日一拳匪去,明日一拳匪来耳。”(《饮冰室合集·文集》之五,中华书局,1936年,页22)陈独秀在文章中写道:“现在中国制造义和拳的原因,较庚子以前,并未丝毫减少,将来的结果,可想而知。”(《独秀文存》卷一,安徽人民出版社,1987年,页359)历史之不幸恰在于,他们所说的都是事实。