寻找父亲——希特勒纳粹青年们的心理分析

你们不支持我和国家社会主义,没有关系,你们都会死去,但是你们的孩子已经被我争取来了。

——希特勒

谁拥有了青年,谁就拥有了未来。

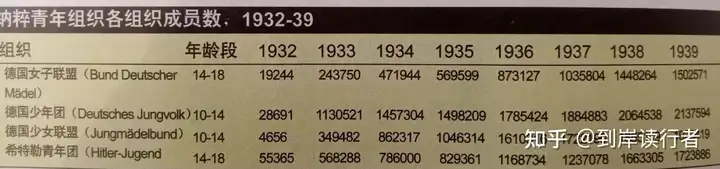

这个道理自然对希特勒来说再清楚不过了。在整个希特勒统治时期,德国的青少年不仅踊跃加入纳粹相关的组织,更对希特勒疯狂崇拜。到1939年青年团772.8万人。在整个第二次世界大战期间,青年团都扮演了重要的角色,更是帝国的炮灰。

青年组织

本文探讨是什么原因让青年人如此对希特勒疯狂。

出生在19世纪90年代的希特勒的同龄人,不论是商人还是记者,士兵还是农民,神父还是教授,都给予希特勒以广泛的支持。但是那些狂热支持他的人是这代人的后代—那些出生于“一战”之中或“一战”刚刚结束时,1933年的激进青年。这些年轻人对希特勒的崛起是极其重要的,他如此有效地回应了他们的要求,因此一位研究魏玛共和国青年运动的历史学家断言:“国家社会主义掌权赋予青年党派以权力。”

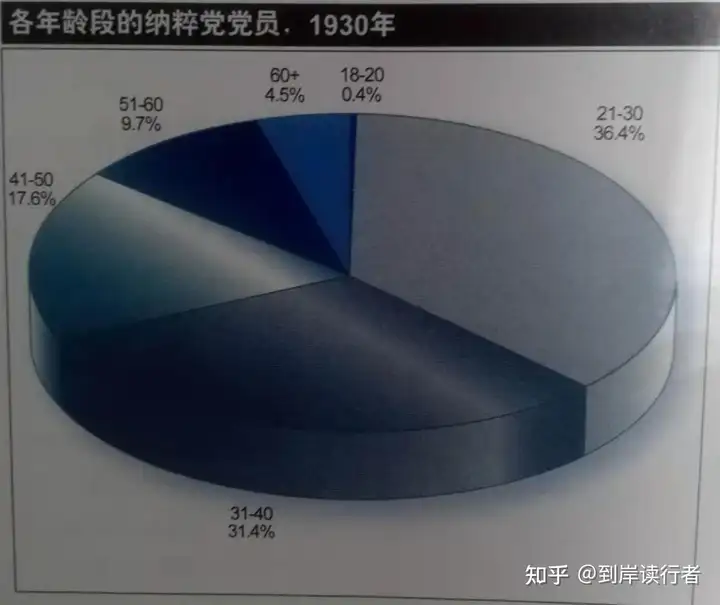

统计数字显示:18-30岁加入政党的所有德国人中,到1932年超过42%的人加入了纳粹党,相比之下加入社会民主党的人只有22%左右。在汉堡,66%的纳粹党成员小于30岁;在哈雷(Hal),这一比例是86%。在国会,国家社会主义者中的60%都小于40岁;在社会民主党成员中那个年龄段的只有10%。

纳粹党崛起的趋势在希特勒投票获胜之前就出现了。官方的德意志学生协会在1931年推选了一位狂热的纳粹分子做它的主席。希特勒对年轻人的吸引力是异乎寻常的。1932年的一个星期天,大约超过10万年轻人来柏林听他演讲,并且跟在他后面游行了七个半小时。

他们的侵略性也如此。正如一位作家所断言的那样:“很明显,纳粹运动是幸运的,在世代兴衰起伏中它成为一场巨大的毁灭性浪潮的主要受益者。”

为什么希特勒和他策划的仇恨与侵略的原始计划对这些年轻人有独特的吸引力?什么力量驱使他们变成了德国历史上最野蛮狂热的一代?

为什么在1930-1933年有那么多学生倒向希特勒一边?受过历史和心理学两方面训练的彼德·勒温伯格( Peter Loewenberg)指出,结合两个学科的知识就可以找到答案。一是精神分析,提供一种对人格功能的解释,另一个是文化人类学家和社会历史学家所形成的属于时代变迁的“集群理论”( cohort theory)。

确实,外部的历史力量—包括一种威权主义传统,一种敌视民主的社会风气,还有通货膨胀和经济萧条对经济和社会造成的影响—对于理解希特勒的崛起是重要的。这些也是对个人性格形成和心理发展的理解。通过研究那些宣称希特勒是他们的元首和救世主的年轻人,勒温伯格发现了在大萧条期间,焦虑与仇恨,和与“一战”及其后果相联系的幼年经历之间存在一种直接而重要的关联。在弗洛伊德的术语中,大萧条被描述成是一种“水久的混乱”,它触发了对儿童时代精神创伤的回忆。在这个例子中,精神创伤是指在第一次世界大战中,当时还是儿童的这一代所经受的恐惧、饥饿和被遗弃的感觉,以及对出现一位理想化的“战士—父亲”的渴望。1930-1933年重新出现的精神创伤在“纳粹青年团”中唤起了欢迎希特勒的政治要求,因为他满足了早期的儿童经历和重新出现的青年期危机这两者的心理需要。

“集群”( cohort)比“同代人(一代人)”( generation)一词更经常使用是因为一个团体实现认同与精神凝聚不是因为他们出生年代相同,而是因为共有一个具有重要意义的心理体验。尽管一个重大灾难对所有年龄段的人都有影响,但是它对年轻人将产生最大的影响,因为他们个性的可塑性最强。对以后投向希特勒的那些人来讲,第一次世界大战就是这样一个事件。

饥饿的童年

众所周知,战争对两个年龄群体影响最大:在1800-1900年间出生的人,他们投身于战前的青年运动、战争经历和自由军团运动;还有他们的孩子,纳粹青年团的成员。孩子太年轻,不能参加战斗,但是他们足以被战争所伤害。最值得注意的是,他们对饥饿记忆犹新。这一代人的大多记忆进一步被唤醒,漫长而令人痛苦的饥饿则被作为童年第一个可怕的回忆。这里只举一个例子,就是一位德国朋友栩栩如生地告诉赛珍珠的事。她清楚地记得,当她还是一个姑娘时,在1916-1917年中她们家采摘荨麻当蔬菜煮着吃,有一次,在她生病的时候,她有了美妙的但是有罪的喝牛奶的经历,一整杯牛奶都被她自已慢慢地喝光了。

饥荒在停战后进一步加剧,同时同盟国继续对德国进行封锁,直到德国接受了《凡尔赛条约》。婴儿的出生体重令人担忧地降低。母亲不能喂奶,而且能得到的牛奶也是缺乏脂肪和维生素的。那些年里,学校的学生中出现尿床和精神错乱都有明显上升的趋势。一位顽强的英国战地记者在1919年从科隆发回报道:“虽然我已经在战争中目睹许多可怕的情景,但是我从来没有看到过像那些排着队疯狂地渴望得到食物、被穷困折磨的孩子那样可怜的人,他们的手像细木棍,表情绝望而充满痛苦。

另一位美国历史学家,回忆到他在1912年在德国学习时,曾经被反复询问:“你,一个文明的人,怎么能在战争结束后拒绝给我们食物呢?

饥饿,混合着焦虑和恐惧,使这些孩子心中产生了一种如在早年的希特勒心里产生的一样—敌意、仇恨和侵略的情绪。一般来说,社会要求孩子们压抑这些情绪,然而这种战争环境实际上鼓励了摧毁一切的冲动。

在“一战”期间的德国,孩子们形成一种单纯的思想”,世界要么都是好的(如德国),要么都是坏的(如敌国)。敌人是要被仇恨、畏惧、杀死的。因此,孩子们开始“用原始的冲动去对待他们”而不是压抑摧毁一切的冲动和摆脱恐怖与仇恨。

被抛弃的记忆

纳粹青年团,在战时他们还是孩子时,当他们的母亲,成千上万的,离开她们传统的在缝纫机前和教堂事务中的角色,而进入军工厂工作时,他们一定感到遭到遗弃。德国历史上最出名的一个事例是,据普鲁士的统计数字,1917年在工厂工作的女性是1913的5倍,而在铁路上工作的女性是1913年的10倍。战争期间,还是孩子的纳粹青年团成员倾向于对他们不在身边的父亲产生一种矛盾的心理。父亲们被当作英雄崇拜,必定会拯救德国,并且使之重获辉煌。

但同时也存在对丢下孩子使其单独与母亲长期生活的父亲所怀有的愤恨和敌意,儿童心理学家指出,当父亲长期不在时,俄狄浦斯欲望就会上升,并伴随着对不在身边的父亲的罪恶感和愤怒感。这种罪恶感混杂着分离的焦虑,经常导致暴行和侵略,可能在以后的人生中爆发:目睹自由军团的壮大,成千上万的年长的军人加入了它,许多同时代人都看到了大萧条中成长起来的年轻人的疯狂的侵略趋向。

当然,在其他交战国中也存在父母离家而忽视了孩子们的感受(孩子感到被遗弃)的事实。但两个事实在德国人的经历中产生了重大的差异并且在纳粹青年团成员的孩提时代,就对他们产生了巨大的影响。

第一,他们遭受了协约国没有经历的长期饥饿;

第二,德国人的父亲,即使最终回到家里,也是作为失败者而不是作为英雄回来的。

而且,在德国,传统的实行独裁统治的帝王已经消失,他抛弃了他的人民。革命没有提供一个可以取代他的地位的人。

还有其他的经历使青年团的孩子们记忆变得冷酷无情:失败过后随之而来的饥饿和革命。《凡尔赛条约》又加剧了情况的复杂性,因为它使所有德国人—包括年轻人—都要对战争造成的一切灾难负责。

1923年的通货膨胀更加深了他们的认识:父亲没能提供秩序与安全。大萧条中产生的挫败、恐惧和饥饿重新唤醒了1919年和1916-1917年间对饥饿的童年记忆—而这种饥饿唤起了攻击和摧毁一切的冲动。

这些不足以得出德国年轻人被希特勒所吸引的论断,因为他是“提供了一种激进方式的威权人物”。

希特勒——完美的父亲

年轻的德国人受希特勒所吸引是因为非常特殊的原因。

在战后所有政治领导人中,只有希特勒一人对青年们内心深处的特殊的精神需求做出了反应。他是他们在幼年动荡的年代里,脑海中想象的完美的“父亲一元首”的化身;他的样子就是他们希望自己父亲所成为的样子—“战壕中的无名英雄”佩戴着铁十字一等勋章光荣地返乡。他是士兵的领袖,允诺建立起一个军事国家,那里成人和儿童都身着制服,以受过训练的步伐,按着等级次序行进。他们发誓绝对效忠于这位被奉若神明的冷漠元首,并帮助他建立一个复兴的强大德国。希特勒看起来如此平凡而没有什么特征的形象以及人们对他私人生活所知甚少的事实,强化了人们头脑中这位父亲替代者的形象。因为他们自己的父亲就是普通的德国人,长期以来一直不在孩子身边乃至对孩子来说已成为陌生人。成年后的德国青年渴望拥有一个值得信任和追随的父亲式元首的希望是如此强点,却很难表达出来。1924年1月一个全国学生杂志的刊首文章发出“呼唤元首”的号召,这位元首要忠于自己,忠于我们和他的使命。早在1920年6月哥廷根大学的学生们就宣布:“对一位伟大领袖的渴望已令我们精疲力竭”,大学生基督教联盟也表达了同样的希望:“以发自内心的呼喊那被压抑已久的人所其有的要求…为我们民族领袖的到来而高声欢呼”。

青年团的年轻女子也发觉希特勒是他们梦想中的父亲模样。

一对1913年和1915年出生的姐妹回忆起他们最初的记忆是,母亲身着黑衣为他们逝去的父亲而哭泣。他们在1931年亲眼见到希特勒之后心中的激动是难以言表的。她们情绪高涨,激动得夜不能寐,整晩一直讨论这位神奇的元首,因为他身上有她们所渴望的每一样东西。她们一起祈祷希望不要有什么伤害他或把他从她们身边带走,她们一起祈求宽恕那些对元首曾经持有的怀疑。她们加入纳粹党,自愿服务,为纳粹冲锋队队员提供餐饮和照料。

孩子气

在反思阿道夫·希特勒的令人惊讶的成功时,一位美国精神病学家想知道,为什么德国人会追随这位本性上如此幼稚的奇特领袖,他问道,对这个在许多方面都很荒谬的尚未成熟的人,他们内心的反应是什么?

很可能是,希特勒吸引纳粹青年团的正是他的孩子气,他显示的特点与他们自己的特点很相似。他也用后退作为自己的保护伞;他们相信,他也经历过饥饿和贫困的苦难;他也是满腔愤怒,并且也能大发雷霆。像他们自己一样,他也是防御性的和脆弱的,但是他在实现他的要求时也能做到残酷和专制;他既是一个对《凡尔赛条约》的耻辱进行报复的破坏者,亦是新秩序的缔造者。他也实践了“原始理想”;世界分成两部分,一个是好人世界,一个是恶人世界—雅利安人是创造性的好人,犹太人是破坏性的恶人。

青年团追随希特勒的最重要原因是他的运动把憎恨制度化,把侵略神圣化。而童年时代经历的那些在成年之后即在大萧条中被强化的愤怒和挫折是青年团员需要对付的东西。希特勒运动的绝对暴力有助于使敌对的情感转变方向。因为父亲式元首,不仅仅是遥远的理想化的父亲的替代者,他还作为对付破坏性的憎恨的心理防御而存在。他们对那遗弃了他们的父亲仍怀有这种憎恨。

总之,青年团的心理问题,使希特勒获得一个绝无仅有的机会,把同样塑造他自己童年的无意识冲突投射到德国民众,如同许多其他例子一样,在这个例子中他自己的病状与德国的相同。”

反犹主义:青年的需要

希特勒对犹太人的憎恨是又一个吸引德国年轻人的重要地方。因为他的种族主义理论正中他们偏见的下怀,反犹主义是魏玛青年运动的显著特点之一,也是自由军团和大学生活的显著特点之一。例如,几乎所有的决斗团体在他们的纲领中都有“雅利安人条款”,最大的大学生天主教联盟同样也有这种条款。

马丁·王格( Martin Wangh),一位美国精神病学家,调查了灭绝犹太人的心理根源。他在纳粹青年团员“一战”期间的童年经历中发现了根源,他认为,在战争中的孩童时代,他们就发现自己的恋母情结在父亲长期不在的时候不断增强。因为他们这种对母亲强烈的乱伦渴望是不被容忍的,这种渴望就被投射在其他人的身上,并被归咎于其他人。而他们运用的这种心理防御与年轻时阿道夫·希特勒运用过的一样:他们把乱伦归罪于犹太人,犹太人试图摧毁德意志民族。犹太人是应该受到惩罚的种族敌人,作为“乱伦罪犯”和“种族玷污者”应被铲除掉。因而,确实同希特勒一样,“自卑感”被置换到犹太人身上……这样就安抚了那种被拒绝而产生的无价值的情感和强烈的自虐倾向。

按照王格博士的看法,这种自我毁灭的强烈幻想导致一种更邪恶的错置,此时,(自杀性的)绝望被转换成为大规模屠杀犹太人的计划。

对希特勒掌权来说,反犹主义也许真不如1930-1933年的经济危机那么重要,不过那么多年的经济和社会危机有助于加强业已存在的反犹主义,尤其是青年团中的反犹主义。因为憎恨犹太人是将仇恨、攻击和毁灭这些原始冲动结合在一起的一种非常有效的方式。希特勒的反犹主义对青年团有号召力,也是因为它提供一种减轻因背弃传统基督教教义产生的罪恶感的方式。年轻人寻找某种信念和承诺。在这个充满着民族耻辱,仇恨和《凡尔赛条约》的年代,千万年轻人发现基督教与他们的需要无关。他们想要的是憎恨与复仇,而不是爱与调和。但是放弃童年的宗教信仰仍旧让他们感到不安。希特勒的反犹主义提供了“官方复原的仇恨”。有一种仇恨的需要,而希特勒满足了这一点。但是单纯认为希特勒以消极的言辞来发挥他的吸引力也是错误的。相反,他是积极高效的,因为他既讲述了人类最基本的冲动,也讲述人类最高尚的情感:有憎恨、残酷、侵略和恐怖,同时也有忠诚、希望、爱和牺牲。希特勒是一位强有力的领导的原因之一就是他完全领悟了一个深奥的心理定律:无论是个人还是政党都不能只依靠面包而活。二者都需要理想的支撑。如果单纯从实利主义、自我利益和贪婪的心理出发号召民众,政治计划肯定不会成功。希特勒的青年团非常愿意相信,他们的领袖能用奉献、牺牲和爱国的理想去鼓舞他们。

希特勒是一个机会主义者,但也是一个信念坚定的人,他发现穿上正义的盔甲确实很容易的:他将会把德国人从自私、利已主义、派系主义、道德堕落和种族败坏中拯救出来。他的宣传的有效作用最终体现在这一点—他使他的政党的虚无主义看起来像理想主义,即它的残酷力量,它的利他主义的邪恶意识形态”。慕理想主义之名而来的皈依者是大批军团。希特勒所有的追随者都是罪恶的反犹分子,残酷成性的野兽、暴徒和神经病患者。许多被时代的混乱无序弄得不知所措的年轻人,受到了希望的讯息以及如水晶般单纯澄澈的具有感染力的保证的鼓舞,即一个被挫败和束缚的民族能够通过信念和意志的力量的实践而重获得独立和尊重。

曾经积极参加希特勒运动的成百上千的年轻人在回忆录中都滔滔不绝地谈及这样的希望和理想主义。年轻人尤其受建立一个“共同体”的允诺所吸引,在那个国度里,公众的利益优先于个人的利益,而一个受神感召的领袖的兄弟般的关怀和支持能够解决德国人的问题,结束个人孤独和个人责任的可怕感受。许多被民族失败和《凡尔赛条约》的耻辱激怒的人按常理本来会加入传统的民族主义政党,但诸如保守党和德国民族党这种政党没有什么可以提供给青年团,青年团认为这些保守党派只是单纯谈论爱国主义而同时又试图确保世袭特权。那些充满理想的年轻人想要一个与传统合作的共同体,而不是旧的社会秩序。他们在希特勒身上发现了他们寻求的东西。一个学生写道,来自希特勒宽厚慈悲之心灵的大胆建议与那些传统的“政党政治”相比,是多么的与众不同!他的想法不是用国家的资源帮助实业家和地主,而是马上利用它们去解除上百万失业的德国人的困境!

一位年轻的工人被希特勒所吸引,因为他相信希特勒和他有着共同牺牲的意愿与对祖国的忠诚:“忠诚一直引导我们,忠于德国,忠于我们纯洁的民族,忠于我们的领导。”

有一点永远不应被忘记,希特勒是大众心理的主宰。早在1923年,他表示出,他知道号召进行奉献和牺牲的力量,渴望“共同体”的力量,对“期盼统一整体”的力量,呼唤伟大民族的力量。他对一个好友透露了他的秘密手段:“当我倡导牺牲时,第一个火花便打在人们心上。人们越是卑微,就越是渴望与一个比他们伟大的事业认同…从而成为了容纳所有阶级的一个无法抑制的运动。

在20世纪30年代早期的一些公开演讲中,他阐述了他的原则。他一次次地发出观众最渴望的呼喊:我们决心缔造一个由德意志民族组成的新社会—一个由各种地位各种职业和每一个所谓的阶级组成的社会。…所有的阶级必须整合为单一的德意志民族。

(希特勒给了德国青少年一个虚幻的梦想,并为之牺牲,许给他们一个虚幻的未来,他们心甘情愿地成为炮灰)

几个月以后他再次说道:对我来说,每个人都是完全平等的,我只对德意志人感兴趣,我只属于德意志民族并为之而战斗。

在他取得权力后,他又说:只有当整个德意志民族成为一个勇于奉献的单一共同体,我们才能希望并期待未来神明将会与我们同在。

而希特勒的孩子们,也的确没有辜负他,为了他虚幻的梦想,心甘情愿去成为他梦想的炮灰——