民国老百姓买得起月饼吗?

文:李开周

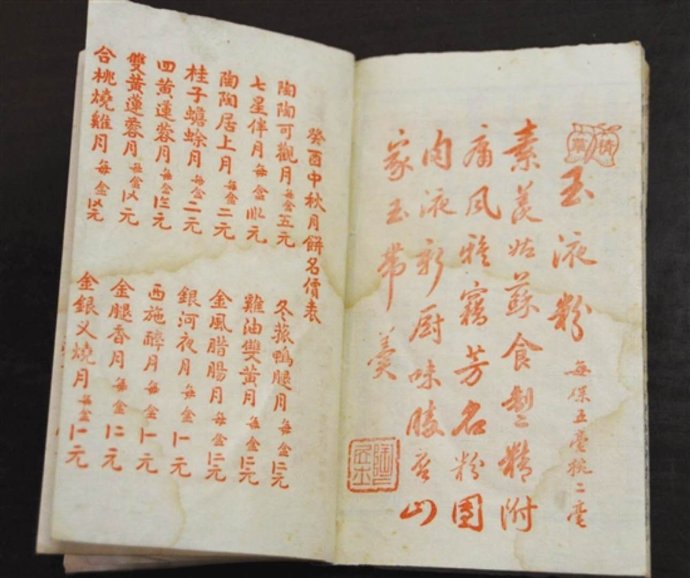

上回为羊城晚报写《民国的月饼》,广州文仕文化博物档案馆友情供图,其中一幅“民国陶陶居的各式月饼”,出自文仕文化的珍藏文献《陶陶居月饼录》,这是1933年中秋期间广州知名饼店陶陶居印制的小册子。

今天让我们打开这本小册子,回到八十多年前的广州,看看当时的月饼售价几何。

《陶陶居月饼录》里面有一张《癸酉中秋月饼价表》,抄录如下:

陶陶可观月,每盒5元

七星伴月,每盒3.2元

陶陶居上月,每盒2元

桂子蟾蜍月,每盒2元

四黄莲蓉月,每盒1.3元

核桃烧鸡月,每盒1.4元

冬菇鸭腿月,每盒1.2元

鸡油双黄月,每盒1.2元

金风腊肠月,每盒1.2元

银河夜月,每盒1.1元

西施醉月,每盒1.1元

金腿香月,每盒1.2元

金银叉烧月,每盒1.1元

精品莲蓉月,每盒1元

鲜奶椰蓉月,每盒1元

五仁上甜月,每盒9毫

什锦上咸月,每月9毫

杬仁枣蓉月,每盒9毛

南乳香肉月,每盒9毛

莲子椰丝月,每盒9毫

杬仁凤凰月,每盒9毛

……

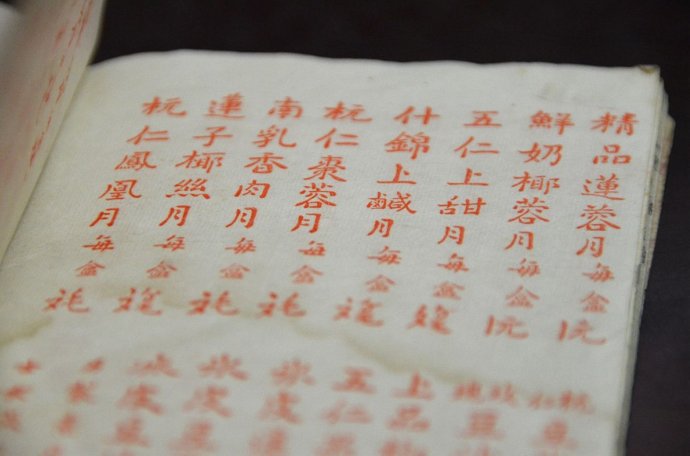

细心的朋友对照本文插图,可能会提出疑问:咦,不对啊,“七星伴月”明明写的是“丨二元”,“四黄莲蓉月”明明写的是“丨三元”,“冬菇鸭腿月”写的是“丨二元”,“蟹黄莲蓉月”与“核桃烧鸡月”写的都是“丨×元”,另一张图上的“南乳香肉月”、“杬仁凤凰月”、“杬仁枣蓉月”,价位都是“每盒文毛”,并不是“每盒9毛”啊!

实际上,这是旧社会比较流行的一种数字书写方式,“×”表示“四”,“文”表示“九”,当一个数字既有整数又有小数时,就用阿拉伯数字或者竖杠来表示整数,用大写的数字表示小数。三个竖杠和一个“二”,就是3.2;一个竖杠和一个“三”,就是1.3;一个竖杠和一个“×”,就是1.4。如果我们不了解这种书写方式,那就会得出错得离谱的结论,误将一元零几角一盒的月饼当成十几元一盒,误将三元零几角一盒的月饼当成一千多元一盒。

好,现在搞明白了价目表上的数字,我们基本上可以得出这个结论:在1933年的广州,陶陶居推出的二十多款月饼,最便宜卖到0.9元一盒,最贵卖到5元一盒,平均售价是1.5元一盒。

当时广州的月饼,一般四个装一盒,一盒刚好一斤。这种斤比现在的市斤稍微大一些,现在一斤是500克,那时候一斤将近600克(现在台湾菜市场的台斤也是将近600克)。有的商家为了吸引顾客,会把月饼个头做大,一盒月饼做到一斤四两重,但仍按一斤去卖,俗称“加头”。同时还有个头特别大的月饼,一个顶普通月饼好几个,旁边再放七个小月饼,装到一个盒子里,称为“七星伴月”。这种包装的月饼份量足,价格自然比较贵,例如陶陶居的普通月饼每盒只卖1元左右,而“七星伴月”则卖到3.2元一盒。另外还有一款“陶陶可观月”,每盒5元,比“七星伴月”还要贵,应该是很高档的月饼。

现在我们订购高档月饼,譬如说某个品牌的鲍鱼月饼和冰激凌月饼,一盒不到一公斤,要价可达千元左右。八十多年前的广州陶陶居最高档的月饼才卖5元一盒,难道是指5块大洋一盒吗?

其实不是。从1912年到1935年,广州流通最广泛的货币不是大洋,而是毫洋,所谓5元一盒,指的是毫洋5元。

大洋包括很多种。那些印着袁世凯头像的“袁大头”、印着孙中山头像的“孙小头”(有的地方称为“孙大头”),以及来自墨西哥的“鹰洋”、来自香港的“港洋”、来自英国的“站人洋”,以及清末铸造的“龙洋”,大小差不多,重量差不多,含银量差不多,购买力也差不多,它们统统都被叫做大洋,在华北地区、中原地区和江浙地区都很受欢迎。

毫洋不同于大洋,它是清朝末年广东造币厂铸造的银币,面值只有两角,时称“双毫”。进入民国,又铸造了面值五角的“五毫”、面值一角的“单毫”、面值五分的“半毫”。总而言之,这些银币或者镍币(半毫属于镍币)的面值都不足一元,统称为“毫洋”。

理论上讲,10枚单毫或者5枚双毫应该与1枚大洋等值,但是毫洋含银量偏低,需要12枚单毫或者6枚双毫才能兑换1枚大洋。上世纪二十年代,滇系军阀和桂系军阀入主广东期间,改铸的新毫洋含银量更低,需要16枚单毫或者8枚双毫才能兑换1枚大洋。

换句话说,毫洋没有大洋值钱,没有大洋的购买力强,一块大洋能买的东西,毫洋要花一块多。按照1933年10月广州市面上的兑换标准,大洋100元可换毫洋128元。

不过跟现在的人民币相比,毫洋肯定还属于贵重货币。据1933年署名玉昆的一篇调查报告《广州近郊的农村生活》记载,1931年用5.2元毫洋能买100斤大米,1932年用4元毫洋能买100斤大米,1933年用4.2元毫洋能买100斤大米。照这个标准估算,毫洋1元至少相当于现在人民币70元。

前文说过,在1933年中秋,陶陶居月饼每盒平均售价1.5元,折成人民币大约是100多元。高档月饼“陶陶可观月”每盒5元,折成人民币大约是五六百元。

单靠粮食价格来换算,肯定很不科学,要想搞清楚民国的月饼是否很贵,我们还要了解一下当时老百姓的收入是什么水平。

1934年9月,中山大学法学院经济调查处出版《广州工人家庭之研究》一书,该书记载了1933年广州劳工的月薪状况:

熨衣女工每月1元到5元(毫洋,下同);

裁衣女工每月11元到15元;

纺织女工每月11元到25元;

电机修理工每月46元到50元;

糕饼师傅每月21元到31元;

饭馆学徒每月1元到5元;

饭馆厨师每月10元到60元;

工厂司机每月41元到50元;

车床技工每月10元到40元;

自来水厂水管工每月40元到60元;

建筑工人每月25元到40元;

油漆工每月35元到45元;

码头力工每月6元到30元;

广州市区总人口104万,其中劳工大约73万,多数家庭每月总收入在15元到50元之间。

这些数字告诉我们,底层劳工不吃不喝,一个月的薪水只够买一盒到几盒普通月饼;技术工人收入高一些,但是一盒售价5元的高档月饼也能占到他们月薪的好几成。假如这些劳工家庭为了过一个欢乐的中秋节,硬要去陶陶居买几盒高档月饼的话,那他们很可能要把全家人的薪水全部花出去。

还有一组数据,出自1935年广州市社会局颁布的《广州市平民生活调查》,说的是超过93%的劳工没有买房,住在工厂或者租房居住,他们每月的租房开销在2.9元左右,相当于陶陶居的两盒普通月饼。当时广州市内有政府开发的少量劳工住宅,相当于现在的廉租房,单人式房间每月租金0.8元,家庭式房间每月租金4元,水电费均已包含在内,不另收取。也就是说,在陶陶居买一盒最便宜的月饼,可以在廉租房社区里租一个月的小单间;买一盒最昂贵的月饼,则超过一个家庭在廉租房社区租房一月的全部开销。

所以我们可以想见,民国时代肯定有很多很多穷人买不起月饼,或者只能去普通饼店买最便宜最难吃的月饼。

1936年第37期《民生》杂志上刊登了一篇题名《月饼和水》的评论,该文有一句话,我觉得丝毫没有夸张。这句话是这么写的:“月饼不过是有钱人家的一种应时点缀品。”

那么谁是“有钱人家”呢?当然是富商、官员和教师。从1912年到1937年,是中国历史上教师待遇最为丰厚的时期,广州公立中学教师的月薪可以达到90元到120元,鲁迅在厦门大学教书时的月薪是300元,后来他收到中山大学的聘书,开出的条件是月薪280元。像鲁迅这么有钱的教师,月饼可以随便买,吃到吐都吃得起。

不过到了1937年以后,随着通货膨胀的不断加剧,随着法币的飞速贬值,教师的实际收入在不断下滑。到了抗战胜利前后,往常雇得起厨子、保姆、听差和人力车夫的教师,已经被人力车夫看不起了。

最后请允许我再做一个总结:民国时代有它美好的一面,月饼款式非常丰富,商家促销也非常诱人,连月饼的名字都取得又萌又高雅。但是这一切都与广大底层百姓没有关系,他们吃不起。即使是收入曾经非常丰厚的教师,到了民国后期也吃不起月饼了,哪像我们今天,无论多么精美的月饼,绝大多数朋友都吃得起,而且都已经吃腻了。

不知道大伙是否能认同我的总结,如果认同,那么好,请珍惜现在和平环境与科技飞跃给我们带来的美好生活吧!