民国川菜出川记

作者:周松芳

在中国各大菜系中,川湘菜的辣,尤其是川菜重口味的麻辣,让相对清淡的菜系显得乏味;吃多了清淡菜系,有时也需要一下重口味的刺激,而一经“刺激”,便难以忘怀,所以麻辣之味,霸道之味。因此之故,川菜扩张势所必然,如今走遍中国,几乎无处不有川菜馆,即使海外的中餐馆中,川菜的势力也很不小;民国海外中餐馆基本是粤菜的天下,现在简直可以说是川菜的天下了。那么,我们再往回溯一点点,民国时期川菜的扩张情况如何呢?虽然因为川人拓殖海外者甚少,海外川菜固难有一席之地,那国内总应该颇占份额吧。但是,川籍名家李一氓先生却在《饮食业的跨地区经营和川菜业在北京的发展》(载《存在集续编》,三联书店1998年版)一文中说:“限于交通条件、人民生活水平和职业厨师的缺乏,跨省建立饮食行业是很不容易的。解放以前大概只有北京、上海、南京、香港有跨地区经营的现象。”四川远守西部,自古“蜀道难难于上青天”,食材与人口出川均殊为不易,供给与需求两端都成问题,因此无论如何霸道的川菜,似乎都难有作为。李一氓先生记忆所及,川菜馆北京不多,沙滩红楼对过有一家,上海也仅有都益处、锦江饭店两家,香港九龙有一家,汉口有一家,广州则没有。唐鲁孙在忆述民国上海饮食的文章《吃在上海》(载《中国吃》,广西师范大学出版社2004年版)中也认为,“抗战之前,上海虽然说辇辐云集五方杂处,但是究以江浙人士为多,大家都不习惯辛辣,所以川湘云贵各省的饭馆,在上海并不一定吃香”,对抗战前的上海川菜馆,一家都没有提。

|

|

饮食名家唐鲁孙

“烹调精美,为各帮之冠”的上海川菜馆

事实上,上海的川菜馆还是不少的,有几段时期还很风行,似乎颇出乎人们的意料。早在1922年,商务印书馆编译所编印的《上海指南》就开列了大雅楼(汉口路二五三号)、消闲别墅(广西路四三九号)、陶乐春(汉口路二四一号)、都益处(浙江路小花园七号)等四家着名川菜馆,并说:“新鲜海味,福建馆广东馆宁波馆为多,菜价以四川馆福建馆为最昂,京馆徽馆为最廉。”川菜馆数量虽不多,但地位之尊,彰显于菜价,乃是公认的事实。如戏剧理论家刘豁公1925年刊发的《上海竹枝词》则说:“海上川菜馆不知凡几,调味之精,当推都益处首屈一指。”并赞以诗曰:“劳生何用计沉浮,旨酒佳肴足解忧。川菜最宜都益处,粤筵还是杏花楼。”而据严独鹤的《沪上酒食肆之比较》(《红杂志》1923年第33期),都益处之前尚有一家很有名的川菜馆醉沤,而且是“沪上川馆之开路先锋”,“菜甚美而价码奇昂。在民国元二年间,宴客者非在醉沤不足称阔人。然醉沤卒以菜价过昂之故,不能吸引收普通吃客,因而营业不振,遂以闭歇”。由此可以推知,川菜风行上海的第一个时期,即在民国初年。

醉沤而后,继起的除都益处外,还有“陶乐春、美丽川菜馆、消闲别墅、大雅楼诸家”。严独鹤先生详细交待了各家的来龙去脉,并作方家之评曰:“都益处发祥之地在三马路(似在三马路、广西路转角处,已不能确忆矣),起初只楼面一间,专司小吃,烹调之美,冠绝一时,因是而生涯大盛。后又由一间楼面扩充至三间。越年余,迁入小花园,而场面始大,有院落一方。夏间售露天座,座客常满,亦各酒馆所未有也。”准此,即可以说川菜此际又开始风行上海滩了,况且还辅以陶乐春,“在川馆中资格亦老,颇宜于小吃”,以及“美丽(馆)之菜,有时精美绝伦”。而在作者这个“狼虎会”(老饕组织)会员看来,“消闲别墅,实今日川馆中之最佳者,所做菜皆别出心裁,味亦甚美,奶油冬瓜一味,尤脍炙人口”,还在都益处之上呢!足见二十年代的上海川菜馆,已较民国初年更上层楼了。风头所致,川菜馆还攻城略地,如“大雅楼先为镇江馆。嗣以折阅改组,乃易为川菜馆”。所以严独鹤惊叹道,川菜“势力日益膨胀,且夺京苏各菜之席矣”!其论定上海滩各菜系席次,“以川菜为最佳,而闽菜次之,京菜又次之,苏菜镇江菜失之平凡,不能出色”,连最负盛名的广东菜,在他眼里,也“只能小吃,宵夜一客,鸭粥一碗,于深夜苦饥时偶一尝之,亦觉别有风味。至于整桌之筵席,殊不敢恭维”。(严独鹤《沪上酒食肆之比较》,《红杂志》1923年第33期)

|

|

四川泡菜

转年,《申报》于1924年12月21日本埠增刊发表熊先生的《上海菜馆之麟爪》一文,可谓对严独鹤先生文章的呼应,并对川菜之所以受上海人欢迎作了合理的说明:“上海普通社会之宴客,大都用苏帮菜,以苏帮菜在上海之历史最为久远,习惯使然也。近年来标新立异之菜馆多,而苏菜则依然故我,失势多矣。四川馆宴客为近年来最时髦之举。川菜馆亦确有数味特殊之菜,颇合上海人之口味,而为别帮所不能煮者,奶油鱼唇、竹髓汤、叉烧火腿、四川泡菜等,皆川馆之专利品也。”也认为“个中最享盛名者,厥为都益处”,还在其沿革方面作了补充:“最初设在广西路,只一开间门面。后移至小花园,现迁至爱多亚路,布置装饰,较原处为华丽,地位亦较宽敞,即杯筷台面等,亦焕然一新矣。”再过六年之后,据胡适族叔胡祥翰1930年所着的《上海小志》所述,川菜似乎更为风靡了:“近则闽馆、川馆最为时尚……川馆以兆富里之式轩、望平街之醉沤为首创(醉沤门之左右悬有联语曰:”人我皆醉,天地一沤。”似李梅庵笔)一时生涯大盛。继承起者遂亦不少,如古渝轩、锦江春等,今之都益处、陶乐春已皆在后。”(上海古籍出版社1989年版,第40页)

《大常识》1930年连载的知味《吃的常识》,在10月1日第195期和10月10日第198期具体谈了川菜如何好吃,以及如何成为待客的最佳之选:

四川菜馆在上海只有五六家,从前三马路有家美丽川菜馆,是极闻名的,可惜已经关闭了,如今最出名的,要算爱多亚路都益处了。四川菜馆里面,有两年别致的冷盆,一件是辣白菜,是用辣茄和胶菜配成的,其味嫩而且美,爱吃的人很多,现在别家虽也有仿制的,总不及川菜馆的鲜美。还有一件是醋鱼,用极久的火候,煮得那鱼骨节酥透,所以吃起来酥软异常,无骨鲠之虞,而味道也因着火候到家的关系,很是入味。这两件冷盆,读者以后到川菜馆的时候,不妨尝试一下。其余热菜之中,有红烧狮子头,奶油菜心,神仙鸡,纸包鸡这几种,也是拿手的,只是价目比京菜馆来得昂贵;人少了去吃,很不值得,即平常好友邂逅,到饭馆小酌,到川菜馆也无意识。但一旦有贵客到来,或是宾朋云集,那么要算川菜馆最为堂皇阔绰了。

与此相偕,就像粤菜馆无论到上海发展还是到海外发展,往往都是土产食杂店先行,不然巧妇难为无米之炊,四川土产食杂店也久已扎根沪上,如1929年一则四川土产食杂店的广告称:“本号开设申江十余年,专办川省土产:金堂柳叶、资州豆瓣酱、冬尖、芽菜、叙府糟蛋、各种大曲酒、细嫩榨菜、潼川豆鼓、各种泡菜,并售云南普耳春茶、听头、云腿、甜味大头菜,应有尽有,难以枚举。今因节届中秋,小号特电川省聘请高等饼司数名,现已来申,所做之月饼与众不同。所用之糖,均由资内采办,因川糖所含甜味甚长,食过川糖之人均能道之,诸君不信,请尝试之,方知余言不谬也。兼售四川糯米糍粑。开设广西路小花园南首。”(《利川东盛记四川月饼上市》,《申报》1929年8月31日第12版)

但是,随着粤菜的兴起和风行,川菜的“生涯亦稍替矣”,但沈伯经、陈怀圃编的1934年版的《上海市指南》仍不忘称颂川菜“烹调精美,为各帮之冠”。开列的着名酒家虽仍是都益处、陶乐春、消闲别墅几家,但对川菜驰名的出口,倒有详细的罗列:辣白菜、醋酥鱼、奶油菜心、清炖鲥鱼、炒羊肉片、炒山鸡片、大地鱼烧黄瓜、白汁冬瓜、冬腿冬笋、蟹粉蹄筋等,其点心酸辣面、鸡丝卷等亦获推介。孙宗复编、中华书局1935年版《上海游览指南》,介绍川菜颇承前说,但增加了山西路南京饭店一处川菜馆,乃是向未为人道及的。

川菜在上海的生涯稍替,他处则继长。着名作家张恨水战时曾旅居重庆,一路经行,深有体会地写道:“川菜驰名国内,殆与粤菜分庭抗礼。年来南北都市,川菜馆林立,其兴旺可知。”(张恨水《重庆旅感录》,《申报》1939年2月2日第6版)这样又反过来促进上海川菜的发展,不断涌现优秀的川菜馆,其中有三家,几十年之后,还为饮食名家唐鲁孙所津津乐道:一是“上海广西路的蜀腴,以粉蒸小笼出名,粉蒸肥肠、粉蒸牛肉,酒饭两宜。叶楚伧先生当年在上海,良朋小酌,最喜欢上蜀腴,尤其欣赏他家的干煸四季豆,蜀腴经过叶楚老的誉扬,生意就越做越火爆了”。一是成都小吃,“要吃中餐最好是上海成都小吃,要他十个八个小碟,最后来碗红油抄手,两三个朋友小酌,块把钱就可以酒足饭饱,昂然出门了”。前者“都是以小吃为主”,那论“能够承应酒席的,还有一家古益轩,他家布置高雅,设备堂皇,雅座里四壁琳琅,都是时贤字画,很有点北平春华楼的派头”。关键是其“有几只拿手菜,确实引人入胜。清炖牛鞭用砂锅密封,小火细炖,葱炖盐酒,一概不放,纯粹白炖,牛鞭炖到接近溶化,然后揭封上桌,罗列各种调味料,由贵客自行调配,原汤原味,所以醇厚浓香,腴不腻人。到了冬季,去古益轩的客人不论大宴小酌,大都要叫一只清炖牛鞭吃”。(《食在上海》)

因此,有人便放言说:“川菜在上海可以和粤菜并驾齐驱,华格臬路上就有好几家,都是声势煊赫,散在他处的也不少。最早以川菜号召的,是”美丽”,在四马路上,上海人都唤做”美丽川”。”(宾谷《川菜》,《艺海周刊》1940年第29期第9页)这种势头发展到后来,以至于锦江饭店敢于打出睥睨一切的广告:“中国菜是全世界最好的,四川菜是全中国最好的,锦江的四川菜是四川菜里最好的。”(《良友》1944年在第150期)。就连一向称霸上海滩的粤菜馆,像着名的新都饭店,好像也在附和般地推出了“广厨川菜”,并以“道地的四川风味”相招徕;其中的一款“干炸牛肉丝”,还抬出了名演员活金莲李绮年来作证:“李小姐最嗜这味菜,每到新都必不忘此菜,她在绿宝登台期内,还特别派人来买,据她说取其炸得干,有辣味,够刺激!正像伊人!”(《新都周刊》1943年第8期)而这李绮年,并不是四川人,乃是作为阮玲玉的骨灰级粉丝的广东老乡。

|

|

宫保鸡丁及食材

其实,川菜在上海滩最风光的时候,还是在抗战胜利后。因为“民国时期抗战八年,大家都聚处南都(重庆),男女老幼,渐嗜麻辣,一旦成瘾,非有辣味不能健饭”。(唐鲁孙语)现在回归上海,川菜自然“变成一枝独秀了”。所以,1946年版的《最新上海指南》,便大篇幅地介绍起或者说“吹捧”起川菜来:

川菜的总评:“清洁味美。”所以在上海吃的范围中,也占有重要的位置。川菜的价格,比较平菜徽菜本地馆为大,在平徽已是高价的筵席,而川菜尚是中次。不过川菜的价格高昂,而食客如云,这是有他们菜料的不群和烹调的味美的缘故。

川菜的名菜,有虾子,玉兰片,辣子鸡丁,炒骨肉片,炒橄榄菜,椒盐虾糕,加厘是仁,炸八块,虾子春笋,凤尾笋,沙羊肉片,炒山鸡片,炒野鸭片,云菜冬笋,米粉牛肉,米粉鸡,白炙烩鱼,奶油广肚,酸辣汤,红烧大杂烩,清炖鲥鱼,叉烧黄鱼,红烧春笋,火腿炖春笋,大地鱼烧黄瓜,白汁冬瓜汤,清炖蹄筋,鸡蒙豇豆,奶油白菜心,红烧安仁蟹粉,蹄筋、四川腊肉,锅烧羊肉,烧踏菇菜,火腿炖冬笋,云腿土司,酸辣面包鸡丝卷,菊花锅,烧辣鸭子,蛋皮春卷等。

川菜中驰名的已有上述四五十色,其特点如凤尾笋的入口而化,米粉鸡的入味,红烧大杂会的丰富厚味,清炖鲥鱼的鲜嫩等,那脍炙一时。不过价廉美味的,以红烧鸭子为首,既是下酒的妙品,又是佐餐的佳馔(不喜辣可除辣)。还有大曲酒,饮后有回味发出,不致生湿,其性比较绍酒凶些,较高粱和平多了。就白兰地,其味也不过如此。

川馆中的名菜,也为他帮所不及,即以通常的炒鸡丁而论,也比别处的来得鲜嫩。川菜中也有如广式酒家的清炖补品,如虫草炖鸭子,烹法用虫草若干,(多少听便)贯入鸭的腹内,细火清炖,盐少许,性喜吃重油的,可加肉,这色菜冠绝一时,倘不是老主顾,他们必回说已买完,因为用文火清炖,每日间预备有限,并不像炒菜的立时可煮。所以欲尝这美味,必须老主顾,意外小账浓厚,跑堂的才能奉敬你。

川馆的规模,并不过分,不过川馆一席所费,比普通的来得大,所以经济些,大众宴客似不相宜,我们平常欲研究川菜的滋味,还是点菜小酌为较妙。像粉蒸牛肉(喜辣的可加葫椒粉)、奶油玉兰片、虾米、四季豆、冬菜炒肉丝、黄焖肉,爆酉鬼咸肉,这几色都是入味而实惠的,道地川菜,可依各人胃纳的所喜点食。(冷省吾编着,上海文化研究社1946年8月版,第106页)

|

|

1946年版《最新上海指南》

到1947年版的《大上海指南》,则直接说:“四川菜:烹调精美,为各帮冠。”也开列了一长串川味名菜:“辣白菜、醋酥鱼、神仙鸡、回锅肉、纸包鸡、酸辣面、鸡丝卷、奶油菜心、白炙鳜鱼、清炖鲥鱼、炒羊肉片、冬笋云腿、蟹粉蹄筋等。”而在此前一年的《最新上海指南》中,开列得更多,达四十五种;川菜之广受欢迎,于此可见一斑。所附知名川菜馆名录,也较二三十年代有大的改变:成都川菜馆(宁海西路二二号)、南海花园(南京西路八三O号)、蜀腴川菜馆(广西北路二九五号)、聚丰园川菜馆(广西北路二二四号)、洁而精川菜馆(兴安路一三五号)、锦江川菜馆(宁海西路三一号),尤其是锦江川菜馆,乃是后来在上海有国宾馆地位的锦江饭店的前身。(王昌年编着《大上海指南》,东南文化服务社1947年版,第121页)

在上海这边罗列川馆名菜时,源头成都这边的名菜是否同列呢?从一则当地食谚可以看出还是略有出入的:“清汤颐之时,粉蒸长美轩,干煸明湖春,红烧姑姑筵。按:文中所列者,为成都着名飧馆之最拿手菜,如颐之时的清汤白菜,长美轩之粉蒸菜是也。”(饕客《食在成都》,《海棠》1947年第7期第25页)

《申报》的《吃在上海特辑》(1947年1月16日第9版)也专立一节《异军突起的川菜》加以推介,特别推崇川菜“那种特别的辛辣味,刺激着食客的味觉,使人吃起来觉得又舒服又好像有点难过,有时甚至吃到舌头养,嘴巴痛,眼泪直淌,但是还舍不得放下筷子,这便是川菜的魔力”。而川菜的麻辣特性,到了上海也因地制宜变为“清腴辛辣的滋味,已诱惑了不少人,有一度居然在为最时髦的菜馆,素为上海人所欢迎的粤菜,反屈居其下”。又点出:“在昔川菜全盛时代,广西路小花园一带,有好几川菜馆,华格臬路八仙桥一带,竟变为川菜馆的天下。每当华灯初上之时,车水马龙,座客常满。”

不过像《申报》认为的“川菜在上海流行,仅不过十年间事”,是不确切的。又认为“川菜最早成名的是”都益处”,以及等到“此后广西路的”蜀腴”、华格臬路的”锦江”等,相继而起,于是别有风味的川菜,才为沪人所重”,也是失实的。而其最有意思的记述是:“川菜馆里,女老板独多,锦江经理董竹君,原籍江苏,于归四川,故以川菜闻名。梅龙镇上座客,颇多艺术界中人物,这是因为女主人吴湄,有声于话剧界的缘故。新仙林隔壁的上海酒楼,也是女主人。乃朱家朱尔贞、朱蕴青所设立,她们都是有修养的人,经营方法,当然与众不同。” 沪上名家唐振常先生后来对梅陇镇和蜀腴两家川菜馆的命名有过更深入的发掘以及非常精彩的点评:“(梅陇镇)初创之时,老板三人,一吴湄女士,一李伯龙,一郑君,忘其名。从三人姓名中各取一字,吴湄之湄谐音为梅,次取李伯龙之龙,再以郑君之姓谐音为镇,因成梅龙镇三字。我与李伯龙相识,想问他此说是否属实,总忘记了。四十年代至五十年代初,有一家着名川菜馆叫蜀腴,二字点明川菜而不落俗套,是用了一番心思的;知味观一名不恶,见其名可知是菜馆,唯当源于杭州,非上海首创。”后面又说,论川菜的正宗,还是首推蜀腴:“一九四七年,刘文辉将军驻京代表范朴斋宴上海新闻界诸人于此,难得的是,全桌没有一样辣的菜,保持了四川人正式宴客绝无辣菜的传统。”聚丰园则为大众化川菜的代表。“八仙桥锦江川菜馆味纯正而有独到之处,不知是否出于董竹君的亡夫前蜀军政府副都督夏之时的家菜。”(《饔飧集》,辽宁教育出版社1995年版,第5、18页)

看来,川菜的特性与众不同,川菜馆的经营者与众不同,川菜馆自然也就能与众不同地一度又一度在老上海的饮食界呼风唤雨了!

不过有人感觉到,这一时期因习于后方麻辣生活而复兴的川菜潮流,和早期不辣的高档川菜味道颇有区别:“川菜之美在辣,舍辣即不成其为川菜,抗战以来,西行入蜀者多,居久浸与同化,间于辣有偏嗜。胜利而后,联翩俱至,于是川菜又卷土重来,风行一时,骎骎夺粤菜之席。”简言之,是比以前更辣更大众化;大众化的另一结果是,随乡随俗,迁就调和外乡人的口味:“然东南士女以甜为贵,喜食辣者究居少数,于是攒眉入社,而谆谆吃其轻辣或免辣,是诚南辕而北其辙,一何可笑。齐人楚咻,白沙在泥,沪上之川菜肆,入境从俗亦十九业已变质,如过去之都益处、陶乐春,近时之蜀腴、锦江、聚丰园及其他,皆告朔牺羊,名存实亡矣。”于是怀想当年地道的沪上川菜,不复可得:

川菜小酌优于大宴,烹调之术,尤以成都为卓绝,山肴野簌都饶真味,非他处所可及。曩时海上虽云记饭庄,尚略存川味,最宜于家常便饭。初设麦家圈一陋巷中,地至渊隘,仅估人家楼下一小客堂,短桌三五,局促不能容膝。老饕皆趋之若鹜,争欲一快杂颐,后至者率皆排队伫立以俟,弗忍言去,每一肴盏,诵味之佳如此。及扩充范围,迁至汉口路畔,外观虽稍精洁,而隽味渐失,止存糟粕,盖主人养尊处优,不屑亲入厨下也,因之食客日稀,肆亦旋闭,此真所谓“小时了了,大未必佳”乎?从此海上遂空冀北之君,不易后负货真价实之道地川菜馆矣。(西西《卷土重来之川菜——十年风水轮流转》,《上海滩》1947年第17期第2页)

确实,这一云记饭庄倒是从未有前人提到过,而从后来锦江饭店培养出两位国宴级粤菜大师——萧良初与康辉,也可逆想此君之言或有一定道理;萧良初与康辉的故事,我已另撰有《厨出顺德:国厨与国宴》发表在《档案春秋》2015年第8期,此处不赘。

总而言之,终晚清民国之世,川菜在上海滩上虽有起落之迹,还是保持持续繁荣之势的。

成为香港“最时髦的菜肴”

上海是五方杂处的中国最大商业都会,与四川也是共饮一条长江水,川菜能占一席之地,自是容易想象。其实他处有多有川菜馆,特别是香港,一时竟成“最时髦的菜肴”,估计会超乎很多人的想象。

我们且从首都北京以及后来的北平说起。从新华书局1926年版《北京游览指南》(不署撰人)的介绍看,单单其列出的四川菜馆就有八家,分别是香厂路的浣花春、东安市场的东安楼,茶食胡同的春阳居、隆福寺街的福全楼、南新华街的益华园、韩家潭的庆之春、宣武门内大街的富增楼,以及小椿树胡同的岷江春,数量上并不亚于上海呀!1937年第5卷第10期的《文艺战线》有一篇《平市饭馆业概况》,没有具体介绍川菜馆的情形,只说“四川馆以庆林春最佳,山东馆则推致美楼,河南以蓉园为佳,广东馆以五芳斋、东亚春为佳,淮阳馆以天宝城、淮阳春,贵州馆以西黔阳春为佳”,这庆林春不知是否即前述庆之春,至少可以说明川菜馆还是有好几家的,不然不足以比较。

作为取代北京成为国民政府首都的南京,川菜馆数量恐怕还不如北平;中华书局1936年版的《南京》(倪锡英着)只介绍了两家川菜馆——蜀峡饭店和浣花川菜馆。大约吴侬软语之地,性柔不喜麻辣吧,尽管高档川菜并不辣。前面引唐振常先生之言,说上海的蜀腴源自杭州,可遍查不获其究竟,1934年版的《杭州市指南》(张光钊着,杭州市指南编辑社1935年再版)第三章《生活· 酒业馆》也只提到一家川菜馆,以及一家粤菜馆:“川菜则平海路之大同川菜馆;粤菜则有花市路之聚贤馆,并兼售岭南名产,亦别有风味。”

而在看似与川菜最不谐的广州,也同样早有川菜馆,且长盛不衰。如1948年版的《广州大观》说:“广州的宴会场所,除了一部分西式餐馆之外,中式的自然以广府菜馆为多,可是,别的如客家菜馆、四川菜馆、江浙菜馆、回菜馆、素菜馆等等,也都不少。”后面列出的菜馆中,中华北路七号的半斋川菜馆,可以确认;还有一家西堤二马路10号的四川菜馆,当也是。特别是半斋川菜馆的广告:“请到开设数十年老字号口味好价公道之半斋川菜馆:社团宴会,随意小酌,地方通爽,招呼周到。”充分显示以此馆为代表的川菜在广州的源远流长。而东坡酒舫广告推举其招牌菜曰“瓦罉煀海鲜、四川煎焗虾蟹、东坡凤髓鸭”,则不管其是否川菜馆,均显示川菜已深得广州市民之心了。(赵嘉、廖生民编《广州大观》,天南出版社1948年版,第49、54、55、61页)

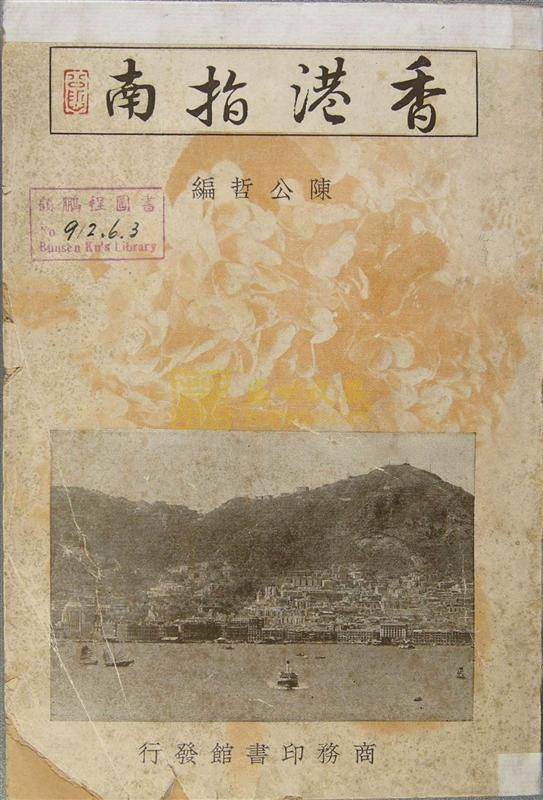

虽然省港一家,但地方和人口远比广州小的香港,川菜馆的数量和影响却远胜广州,令人称奇。早在1938年,商务印书馆出版的陈公哲编着的《香港指南》,就介绍了三家川菜馆,分别是大华饭店(皇后大道华人行顶楼)、蜀珍川菜社(轩鲤诗道21号)、桂圆川菜馆(弥敦道369号)。(第38页“各省菜馆”栏)香港旅行社1941年出版的《大香港》(邓超编,第129页)介绍的川菜馆更多更细:湾仔有英京酒家川菜部、六国饭店川菜部;中环有华人行九楼大华饭店、德辅道中远来酒家;油麻地有桂圆川菜馆、弥敦酒店五楼川菜部。第62页有一则大华饭店的广告——“香港标准川菜馆,富丽高贵首屈一指,为社交最佳场所”——也显示川菜馆在港地位不凡。其实着名的《旅行杂志》1938年第11期,也早有大华饭店类似的广告了。至于川菜馆的菜品,“着名的如玉兰片、辣子鸡丁、炒羊肉片、加厘虾仁、炒山鸡片、虾子春笋、白炙鱼等,就中以通常的炒鸡丁而论,是比别处来得鲜嫩”,甚至连还“像粤菜一样有清炖补品”,而且“如虫草炖鸡子,是冠绝一时的”。但说“这些都是利便一些江浙的旅客,但粤人光顾的也不少啊!”则颇费解。至于说“现时因国内抗战,北方人来港的极多,所以因川菜在北方人吃的范围中,也占着很重要的位置”,似乎也不是很到位。

|

|

陈公哲编着的《香港指南》(商务印书馆出版)

上面的桂圆菜馆,应为桂园菜馆。桂园菜馆的成功及其扩张,可谓典型而微地反映的川菜在香港的风行;当时《香港商报》把对桂园菜馆司理毛康济的专访报道的标题,就直接写成《香港人士口味的变换,川菜已成了中菜中最时髦的菜肴:毛康济君的菜经谈》(记者佐之,载《香港商报》1941年第169期,第25页)访谈的缘起,是桂园人人吞并的知名粤菜餐厅——九龙思豪酒店的餐厅,而思豪酒店之所以引入桂园,“完全是为着迎合目前的香港社会的需要”,因为战争的关系,近几年来,外省人到香港来或从香港经过的是日比一日多了,只适合粤人口味的粤菜,已不十分适合当前香港社会的需要,川菜因为能够适合许多省份的人的口味,“于是就成了一种最流行的菜肴”。不过这司理一边说:“讲到香港川菜的,也不只是有桂园一家,不过桂园所办的是地道的川菜,社会上的食家都知道要吃地道的川菜惟有到桂园去。”又说桂园的厨师都是从四川和上海请来的,烹调上更不在人之下。川菜厨师而打上海牌,固有助于流行,却已有偏离地道之嫌。

除了深入风头一时无两的粤菜的老巢,川菜也还侵入了长期为粤菜独占的美国市场,虽然仅是听闻:

前晤吴稚晖先生于席间,先生语多风趣,足解人颐,既而谈及美国人对于我国之印象,谓美国人未到过我国者,只知我国人有两大技能,一煮菜,一洗衣,因纽约一埠,我国人所设之菜馆,多至七百家左右,有纯粹我国京菜川菜苏菜者,亦有迎合彼邦人士之口味,而参以西式者,已不如以前只李鸿章杂碎一肴为号召矣。(耳食《纽约中国菜馆多》,《快活林》1946年第22期)

当然,到如今,在欧美,川菜大概已夺粤菜之席,只是非本文所关注了。